La voix ténébreuse du Maître de Ballantrae (24/05/2005)

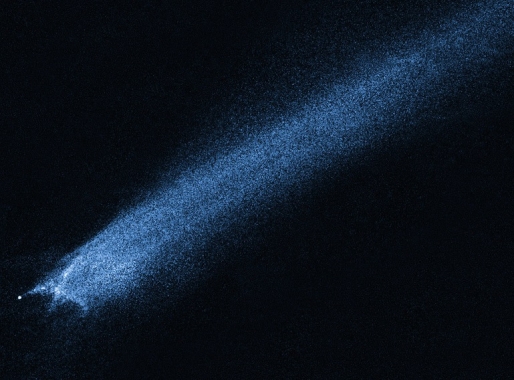

Crédits photographiques : NASA, ESA and D. Jewitt, UCLA.

«It is a weird sensation; the African nightmare feeling I’ve tried to put into Heart of darkness is a mere trifle to it».

«It is a weird sensation; the African nightmare feeling I’ve tried to put into Heart of darkness is a mere trifle to it».Joseph Conrad, Lettre du 8 février 1899 à Blackwood.

Mon Dieu, comment n'ai-je pas vu cela ? Je relisais dernièrement, dans sa vieillotte mais très agréable traduction donnée par Théo Varlet (laquelle n'a pas été retenue dans le deuxième tome des œuvres du romancier, récemment paru dans La Pléiade), le plus grand roman sans doute de Robert Louis Stevenson, je veux parler du Maître de Ballantrae, initialement paru en 1889, quelques années à peine avant la publication de Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, l'un des livres, je ne fais que me répéter, que je ne cesse de relire tant l'aventure de Kurtz me fascine. Je passe sur les évidentes accointances, pour qui sait lire tout du moins, entre certaines des caractéristiques du Maître de Ballandrae comme son démonisme magnétique et la tradition du roman gothique ; du Maître, James Durie, Stevenson peut ainsi dire qu'«Il avait toute la gravité de Satan dans le Paradis perdu, et quelque chose de sa beauté». Beaucoup plus intéressante me semble être la capacité que manifeste le Maître pour l'éloquence («Il lui fallut me raconter une histoire rapporte ainsi Mackellar, et me montrer par la même occasion toute l’étendue de sa méchanceté. C’était un exercice auquel il ne manquait pas de se livrer avec ce grand déploiement d’affectation ; et d’ordinaire avec succès») ou bien encore le fait que, comme Kurtz, James Durie ne vive que pour une seule idée. Quelle est-elle ? Je réponds sans hésiter : la volonté de puissance, qui dans le ténébreux roman de Stevenson se traduit par une conception de la guerre partagée par Kurtz et le Maître : «La guerre (comme les Anciens disaient très justement) est l’ultima ratio. Profiter implacablement de nos avantages, voilà la guerre».

Voici donc la cécité dont je m'accuse : le Maître de Ballantrae et Kurtz jouissent l'un et l'autre de la faculté de pervertir la volonté de celles et ceux qui doivent les adorer, et cette perversion se fait grâce à leur don d'éloquence fastueuse. Ainsi le personnage de Stevenson peut-il confier au contremaître de la famille, le bon Mackellar (et sans doute n'est-ce pas un hasard que l'aîné des frères Durie évoque l'Afrique, terrain d'opération de Kurtz) : «Je vous dit, s’écria-t-il [...], que si j’avais été le moindre petit chef des Highlands, si j’avais été le dernier des rois nègres au centre de l’Afrique, mon peuple m’eût adoré. Un mauvais homme, moi ? Mais j’étais né pour faire un bon tyran ! […] Mettez votre enjeu sur moi demain, devenez mon esclave, ma chose, une dépendance de moi-même, qui m’obéisse à l’instar de mes membres et de mon esprit, – et vous ne verrez plus ce mauvais côté que je tourne vers le monde, dans ma colère. Il me faut tout ou rien. Mais si c’est tout que je reçois, je le rends avec usure. J’ai le tempérament d’un roi, c’est ce qui fait ma perte».

J'ai donc tiré de cette déconvenue une petite maxime borgésienne, à savoir : nous ne lisons jamais aucun livre, sauf les mauvais, nous ne faisons que les relire.

De la langue à la traduction, la transition est toute trouvée n'est-ce pas ? Je lisai ainsi le superbe recueil de poètes anglais traduits par Pierre Leyris (Rencontres de poètes anglais suivies de Sonnets de Shakespeare, éditions José Corti, 2002) où j'ai relevé cette bizarrerie, sous la plume de Christopher Smart (1722-1771), dans un très long (et monotone) poème intitulé Jubilate Agno : «Car les langues réagissent les unes sur les autres par leurs éléments.

De la langue à la traduction, la transition est toute trouvée n'est-ce pas ? Je lisai ainsi le superbe recueil de poètes anglais traduits par Pierre Leyris (Rencontres de poètes anglais suivies de Sonnets de Shakespeare, éditions José Corti, 2002) où j'ai relevé cette bizarrerie, sous la plume de Christopher Smart (1722-1771), dans un très long (et monotone) poème intitulé Jubilate Agno : «Car les langues réagissent les unes sur les autres par leurs éléments.Car dans chaque langue prédomine la puissance d’un animal.

Car la puissance et la vitalité du chat sont dans le grec.»

Smart poursuit en précisant que «le grec est lancé du ciel et retombe sur ses pattes», que le latin est placé sous le signe, si je puis dire, de la souris (mus) et l'anglais sous celui, double, du Chien et du Taureau.

Quoi d'autre ? Un extrait d'un splendide poème de Matthew Arnold (1822-1888), auteur presque totalement inconnu en France, dont Leyris a traduit La plage de Douvres :

The Sea of Faith

The Sea of FaithWas once, too, at the full, and round eart’s shore

Lay like the folds of a bright girdle furl’d.

But now I only hear

Its melancholy, long, withdrawing roar,

Retreating, to the breath

Of the night-wind, down the vast edges drear

And naked stringles of the world.

Ah, love, let us be true

To one another ! for the world, which seems

To lie before us like a land of dreams,

So various, so beautiful, so new,

Hath really neither joy, nor love, nor light,

Nor certitude, nor peace, nor help for pain ;

And we are here as on a darkling plain

Swept with confused alarms of struggle and flight,

Where ignorant armies clash by night.

Celle [la mer], hier, de la Foi

Était haute et faisait à la terre

Une ceinture étincelante de ses plis ;

Mais je n’entends plus aujourd’hui

Que la longue, plaintive et grondeuse rumeur

Qu’en se retirant elle exhale, au vent du soir,

Tout le long des vastes et mornes franges du monde,

Et sur ses galets nus.

Ah mon amour, soyons fidèles

L’un à l’autre : le monde, bien qu’il semble

S’étendre devant nous comme un pays de rêve

Aussi varié que beau et neuf,

Est vraiment sans amour, sans joie et sans lumière,

Sans paix ni certitude, où la douleur est reine.

Nous semblons être au soir tombant sur une plaine

Que traversent les bruits confus de luttes et de débandades

D’armées aveugles qui se heurtent dans la nuit.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, robert louis stevenson, le maître de ballantrae, matthew arnold |  |

|  Imprimer

Imprimer