Monologue de Judas (13/12/2013)

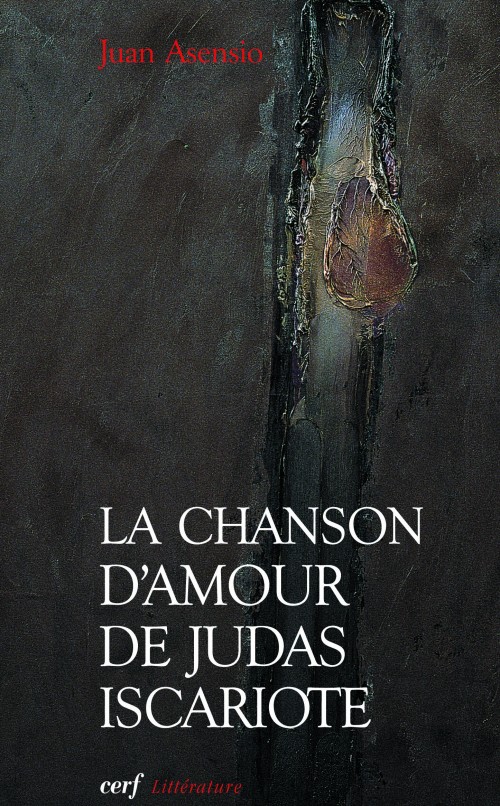

En première de couverture, William Congdon, Crocefisso 165, 1977.

Il est le premier des pauvres, l'apôtre-félon, le premier des impatients, exaspéré d'attendre. Il apporte le salut et la sortie hors de l’esclavage. Il va nous guider tout au long de notre marche épuisante. Il brûle, ne le voyez-vous pas, ne l’entendez-vous pas ? Il brûle tout ce qu’il touche, comme l’argent brûle mes mains. Tout de suite, semble-t-il crier, tout de suite le paradis sur terre ! Il apporte la bonne nouvelle. Écoutez-la ! Un Empire sans limites se lèvera au commandement de sa voix, l’injustice n’aura plus sa place dans l’alcôve des puissants et les riches dont la graisse trahit le vide seront chassés du Temple. Il nous donnera tout ce pouvoir, et la gloire de tous ces royaumes car elle lui a été remise et il la donne à qui il veut. Il me la donnera et vous la donnera, mes frères ! Un nouveau jour va se lever lorsqu’il le commandera et je veux être l’un de ses combattants car, moi, si je devais mettre la main à la charrue, croyez-vous que je ferais la bêtise de me retourner et de regarder en arrière ? Ne l’a-t-il pas dit, de sa voix douce et puissante, n’a-t-il point lié à tout jamais, sous la même trinité, l’action à accomplir, notre rêve, l’homme enfin par lequel tout serait réalisé : Und drei sind Eins : ein Mensch, ein Ding, ein Traum ! Nous en avons assez ! Impossible de répondre par un froid silence au silence éternel de Dieu, car le monde n’est pas que fange et bouche close désormais. Le monde a une voix, ne l’entendez-vous pas ? Virgile, lui, entendait bien, écoutait même… Le jour, comme la nuit, sont tout bruissants des mots mystérieux qu’il prononce. Ils sont aussi anciens que lui, peut-être même plus anciens que lui puisque ce sont eux qui l’ont créé, puisque le monde a été porté dans leur ventre. Écoutez ce qu’ils disent, murmurent et hurlent, ce qu’ils diront jusqu’à la fin des temps, dans la joie ou la colère, car le monde est bruissant de paroles, il attend avec un ardent désir la révélation. Il est plein de mots et les mots veulent revenir à leur créateur. Qui pourra les retenir ? Ils sont pressés de revenir dans la bouche de leur créateur, parce qu’ils ont trop servi aux hommes, parce que nous avons maltraité leur chair. Nous n’en pouvons plus d’attendre. Nous, nous ne pouvons plus attendre et pourtant nous continuons de veiller car nous ne savons pas quand viendra le maître de la maison, nous en avons assez des paroles mortes qui nous ordonnent la patience et la soumission ! Nous en avons assez de marcher sans but le dos courbé sous le poids de la honte, vieille comme le sable des dunes, qui crisse comme lui dans nos mains ouvertes, nous ne pouvons plus attendre, nous ne pouvons plus attendre, nos mains ne peuvent plus retenir le sable, notre bouche le cri qui lui commande de se lever ! Contre les mots sales qui vous conseillent l’attente, écoutez ceux, brûlants, qui appellent sa venue ! Crachez les mots pourris qui grouillent dans vos bouches comme de la viande avariée. Les mots de la venue plutôt que ceux de l’attente sont consolateurs. L'attente est sèche et poussiéreuse comme le figuier qui ne donne pas de fruits, sèche et sans vie comme le figuier maudit dont les fruits sont un peu de poussière qui se dissipe dans l'air du soir, et le soir aussi, il faut attendre et attendre encore, le soir aussi nous devons prendre notre mal en patience, la tête levée dans la nuit impassible et immense. L'attente est alors plus froide qu'une nuit de désert, qu'une nuit sans étoiles pour consumer l'attente du désert, sa douloureuse absence, l'attente interminable du désert, son éclat immuable, la plainte éternelle du désert, son chant immuable comme le chant de l'homme, son chant plaintif qui est notre visage de poussière, notre pauvre visage brûlé comme le cœur de celui qui attend. Notre cœur est sec tandis que le désert avance et que la nuit recouvre tout, engloutit le dernier feu qui préparait sa venue et réchauffait la confiance des hommes, il viendra, c’est sûr, mais quand ? Notre cœur est sec tandis que le bonheur, qui est l'éternité qui doit couler dans nos veines, et la joie immuable et neuve comme un vin tiédi par le soleil, comme un vin couleur du désert lorsque se lève le soleil sur son rebord de lumière, alors que le bonheur et la joie qui devraient couler dans nos veines sont comme un peu d'eau sale qui s'évapore sous la chaleur, un peu d'eau sale qui reste là en attendant on ne sait quoi, les mains ouvertes de celui qui mourra de la boire, cette eau croupie comme l'attente qui infecte le jour présent et l’heure qui s’écoule, qui l'empoisonne, creusant patiemment le jour comme un mince filet d'eau creuse l’épaisseur de la roche la plus dure jusqu'à la transformer en poussière, creusant comme le ver, le ver qui creuse nos cervelles friables, la lie mauvaise qui pourrit la lumière de chacune de nos journées, qui filtre et qui pourrit la lumière de nos yeux, l'attente qui pourrit dans nos cœurs et dans nos veines, ici et maintenant, la joie du temps consacré, recouvré, redonné, l’attente qui semble même contaminer l’attente, fuir comme le sable que nous ne pouvons pas garder dans nos mains, contaminer les derniers mots que nous n’avions pas encore salis. Et cette joie tant appelée, tant attendue, tant honorée par les gestes humbles et patients de tous les jours, cette joie que nous ne pouvons garder dans nos mains, cette joie qui exulte depuis nos cœurs vers nos bouches, qu'elle nous soit enfin donnée pour irriguer de sa sève notre orangeraie abandonnée et pleine de ronces, grossir le fruit de nos entrailles, qu'elle nous soit livrée pour qu'on essuie enfin nos fronts ruisselants de sueur, et que périssent avec leurs secrets les vieilles bouches avares dont la salive n'est qu'un peu de dégoût lentement remâché, un filet d'eau sale, qui détourne son cours au pied de l'arbre immense qui deviendra la croix, refuse de l’irriguer, refuse de faire grandir, sortir hors de terre, l’arbre qui deviendra la croix, refuse de laver les derniers mots que nous n’avions pas corrompus. Attendre est la plus grande ruse du démon, ne croyez donc pas les petits malins qui vous diront que le diable est l’impatience, car ils mentent. Ils mentent et vous trompent, vos cœurs sont purs qui réclament celui qui les fera éclater de joie. Que me dites-vous ? Quoi encore ? Les mots sont des scorpions cachés sous vos langues de pierre. Les mots sont des vipères. Vos mots sont des créatures rampantes de la nuit. Nous ne sommes pas de la nuit, nous ne dormons pas comme vous ! Vos mots luisent dans la nuit, comme des charognes dormant dans les mares pourrissantes. Vous osez me dire cela, vous osez prétendre... Vous sifflez comme des vipères, retournez vous cacher dans vos trous puants, retournez dans vos repaires, vous êtes des fils de la nuit. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges, préparé pour vous depuis l’origine du monde. La patience dans vos bouches est un mot qui siffle. Vous faites mentir tous les mots que vous utilisez, vous êtes remplis de mots qui mentent. Montrez-moi donc, faites-moi voir ces textes que vous gardez comme le plus précieux des trésors, ces textes avares qui enseignent la patience à ce peuple dont l'attente est le sang dilapidé, faites-moi lire ces livres, ces œuvres mauvaises qui paralysent vos membres et empestent vos cauchemars, ces œuvres sèches comme des peaux de serpent, ces textes que vous tenez en tremblant et en psalmodiant dans vos mains suintantes de peur, dont vous répétez sans fin les mots contrefaits sans jamais les relâcher, montrez-les moi, ces textes qui selon vous ne disent pas la même chose que ce que je dis, ces textes qui oseraient prétendre que la muraille de Jérusalem est faite pour les cieux uniquement, ces mensonges qui oseraient prétendre que le feu des prophètes ne triomphera pas de la glace de l'attente et qu'il ne balaiera pas comme un mauvais rêve la poussière de l'ennui, quel texte imbécile pour dire cela ?, montrez-le moi tout de suite, quel texte disant que l'homme n'est pas un feu dévorant dont l'impatience brûlera chaque grain de sable de la terre, ira jusqu'au ciel et brûlera le ciel à son tour, il brûlera le ciel et il brûlera chacune des étoiles du ciel, il brûlera même la sienne, celle qui lui a été promise, celle qui m’a été promise au moment du pacte, plus brillante que toutes celles des prophètes et des apôtres, il brûlera absolument tout, dans la rage de l'impatience enfin étanchée par l'outre infinie du Dieu bu et consommé, chanté et consommé, montrez-moi quel texte fou, quel épanchement de pestilence, quel suintement d'erreur est capable de prétendre cela, quelle langue abominable et rusée comme celle du dragon, quelle intelligence viciée comme l'eau puante qui coule de la carcasse des morts ? Quels mots osant dire que nous pouvons encore l’attendre et prendre notre mal en patience. Vous mentez... Quels livres maudits ? Montrez-les moi et je les brûlerai... Tous, jusqu’au dernier ! Votre bouche a trahi votre cœur, votre cœur à présent est pourri, sans doute l'est-il depuis toujours, votre bouche est devenue le tabernacle de l'ordure, votre bouche qui ment parle à votre place, vous ne vous en rendez même plus compte, votre mensonge est le véritable siège de votre fausse humanité, je dis que vous mentez, hypocrites docteurs, car c’est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres ! Vous mentez, je vous l'affirme, j'ai bien le droit d'affirmer ce que je veux, non ? Puisque je vais mourir pour pouvoir parler, puisque je suis celui qui a été jeté selon le prophète loin de son sépulcre comme un rameau horrible, puisque je suis celui pour qui les hyènes de la nuit enfantent leurs petits dans la douleur et le déchirement, puisque je suis celui pour qui la nuit ouvre son cœur, écarte ses cuisses, répand ses entrailles chaudes qui m'accueillent et m’aspirent, puisque je suis celui qui est avalé par la nuit qui me guettait depuis ma naissance, attendant le moment propice pour bondir sur moi, comme un lion cherchant qui dévorer, comme une mère pressée de prendre son petit dans ses bras, alors qu’il n’a même pas été lavé des liquides provenant de sa matrice. Parce que je suis Judas, m'entendez-vous, Judas, le fils de la nuit, le fils d’aucun père, le père d’aucun fils et que je connais tous les mots, toutes les paroles venant de la nuit ! Mais vous, qu’êtes-vous sinon un peu de poussière soufflée par le vent, pour qui donc voudriez-vous mourir, pour quel lendemain gras de mensonge et de trahison accepteriez-vous de vendre votre carcasse colonisée par les larves ? Le traître doit se taire, que le silence dévore la pourriture de vos bouches car je vous le dis, je vous le crie : même si l'on s'est trompé sur le compte de l'imposteur aux paroles insurpassables (et nous nous sommes tous trompés !), même si cet homme dont le verbe jaillissait comme un poisson dans une gerbe d'écume incandescente n'était pas du lignage de David, (parce que ce roi, comme si vous ne le saviez pas, menteurs !, parce que ce roi ne pouvait se résoudre à attendre, parce que ce premier des rois, le dévoraient l'impatience et l'attente insupportable, l'impatience des vrais pauvres qui sont les rois véritables, parce que le fils de ce roi ne pouvait que mentir, être un imposteur), et qu'il était, ce petit monarque du royaume divisé de Belzébuth, en disant que son royaume n'était pas de ce monde, qu'il ne resterait pas avec nous bien longtemps, que son règne ne serait pas de violence mais de joie et de paix entre les hommes, eh bien ! quoi d'autre qu'un menteur et un traître ? Qu’était-il d’autre, ce messie de pacotille, raturé de signes comme une borne indiquant le chemin à suivre, grimé comme les putains dont vous avez baisé la chair lourde, qu’était-il sinon celui qui inspirerait un autre imposteur, Sabbataï Tsevi, le petit messie de Smyrne, qu’était-il d’autre qu’un menteur qui condamnait les pauvres au bain d'acide de l’attente, puis les laissait picorer quelques miettes d’espérance, jusqu'à la fin des temps ou son retour triomphant, détachées de la galette rancie de l'espérance, quelques graines desséchées, par ci par là, qu’était-il de plus qu’un fourbe qui nous condamnait à vivre, à survivre plutôt, grâce aux provisions maigres que les gardiens du temple, eux-mêmes avares et bien peu sûrs de la vérité qu'ils gardaient avec mystère, distribuaient chichement, qu’était-il d’autre qu’un suborneur et un vil menteur, le modèle des faux messies qui le suivraient et continueraient sans fin de nous tromper en utilisant des mots séduisants et faux, oui, parce que, même si cet homme en lequel nous avons cru sincèrement, que nous avons cru de tout le poids de notre attente vieille de dizaines de siècles, de tout le poids immense de notre misère accumulée sur nos épaules par les mains arrogantes de Babylone la fière, par les sept mains épaisses des Romains imbéciles et brutaux, même si cet homme n'a rien fait pour chasser l'occupant et défaire définitivement le nœud de la misère – quelques miracles oui, mais est-ce que cela compte réellement, je vous le demande, est-ce que quelques petits miracles, faits à la va comme je te pousse au milieu d'une foule de miséreux et de malades peuvent défaire la pauvreté triomphante, organisée comme une termitière, sa toile impeccable de perversité ? Moi-même, ne m'a-t-il pas donné le pouvoir de faire des miracles, est-ce que cela suffit donc pour un Dieu, qu’ai-je besoin de faire des miracles si celui que j’espère de toute mon âme exige une puissance que je n’ai pas, qu’il ne m’a pas donnée ? –, car, même si cet homme n’a rien fait pour atténuer nos souffrances, rien de ce qu’il pouvait faire, rien de ce qu’il devait faire, j'ose croire cependant que nous n'avons pas vécu en vain, non, nous ne sommes pas nés pour ne rien accomplir ! Nous n'avons pas vécu en vain, même si je me suis trompé, lourdement, ridiculement, éternellement, humainement, comme un homme, même si je me suis trompé sur son compte comme un homme qu'on abuse, j'ose croire que, comme des chiens qui roulent dans la poussière et se mordent entre eux mais poursuivent sans relâche le morceau de viande qu'un enfant cruel agite devant leurs gueules affamées, du moins nous avons tendu nos têtes desséchées vers le ciel, attendant qu'il se manifeste, l'appelant de nos voix maigres, nous mordant l’un l’autre l'échine mais implorant, implorant depuis Abraham, priant de nos prières plus brûlantes que le simoun du désert, de nos yeux pleins de larmes, qu'il vienne, qu'il vienne, mais qu’il vienne, qu’il vienne enfin, crachant les blasphèmes horribles qui gâtaient nos cervelles malades, nos cœurs pleins de vide et d'ennui, oubliant que nul ne connaissait l’heure, que nul ne connaissait le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler, criant, hurlant : Viens ! Viens, Fils de l'homme ! Viens !, et, bien qu'il soit venu, il l'a fait pour ne pas rester, me laissant, moi, pour témoigner de ce qu'il a fait, me laissant, moi, seul auprès de vous, me laissant, moi, à sa place, comme une ombre mauvaise qui ne parvient pas à trouver le repos, m’ayant donné le pouvoir de faire des miracles en son nom alors que je n’ai même plus la force de continuer à marcher de ville en ville, m’ayant donné ses mots que je prononçais et qui, sortis de ma bouche, me parurent sales et impuissants ! Voici l'homme ont-ils écrit sur le cartulaire de la honte. Regardez-le. N’a-t-il pas fier allure, notre sauveur, crevant comme un chien, crevant d’une façon encore plus indigne que celle d’une bête de la nuit, cloué au milieu de deux voleurs, comme s’il était, lui aussi, un voleur, le voleur de notre espérance harassée, le séducteur de nos cœurs qui a utilisé une langue perfide pour briser nos volontés et nous entraîner, dans la chaleur et la poussière, derrière lui ? Regardez-le, l’homme qui garde en sa bouche tous les mots, hurlants de colère, de nos prophètes. Ils les a trompés, comme il nous a trompés. Regardez-le se tordre de douleur sur sa croix et supplier qu’on écarte de ses lèvres le calice amer. Puis regardez-moi, car je suis un enfant, un enfant qui vient de naître du corps supplicié de son jumeau d'ombre, je l’ai tué de mes propres mains, c’est mon sang qui circulait dans ses veines. Lui aussi était un enfant, lumineux alors que je suis sombre. Regardez-moi, car je suis votre propre fils, c’est mon sang qui coule dans vos veines, et mon sang n’est pas le sien, qu’il en parvient même pas à répandre sur nous tous qui avons soif. Vos veines ? Je ne crois pas que du sang coule dans vos veines, puisque vous n’êtes ni vivants ni morts. Regardez-le, l’oint que la douleur refuse de consacrer. Regardez-moi, moi qui n’ai pas peur et vous dis la vérité. Regardez-vous maintenant. Vous qui m'entourez, m'épiez, vous, ombres bavardes et plaintives, paltoquets, commis, regardez-vous et jugez-vous si vous en avez le courage. Pas de sang. Pas une seule goutte de sang en vous. Pas une seule goutte de sang en lui, vous êtes donc de la même race ! Votre chair est blanche, bouillie, vous êtes des sépulcres blanchis, vous m’avez fait capturer par vos commis, ceux que l'on désigne pour accomplir discrètement les basses besognes, des tueurs anodins, qui n'éprouvent aucune jouissance particulière à tuer de leurs propres mains, qui ne tuent même pas par goût du sang. Le devoir, rien de plus, un métier comme un autre, oui, et pas de sang, toujours pas la plus petite goutte de sang perlant de leurs mains de jeunes filles. Des vengeurs sans goût de la vengeance, agissant au nom de l'ombre d'une ombre, un pays de prosélytes qui a honte de ses forfaits passés, de sa grandeur légendaire et de sa force perdues, de sa propre ombre, de son inexistence de plus en plus certaine sous la botte de l’étranger. Ceux-ci tuent comme leurs maîtres vivent, sans s’en apercevoir, sans en jouir, ceux-ci sont vos commis et, comme vous, comme lui qu’ils ont pourtant capturé, ils n’ont pas de sang. Vous savez que je suis l'un des fils de ce pays. Votre fils, qui paie parce qu’il a été impatient, qui paie parce qu’il a décidé d’agir alors que vous restez là à ne rien faire, rien faire de plus que me fixer sans me voir et me juger. Mais dans mes veines le sang coule. Je le répandrai peut-être, pour vous en donner un petit peu, pas plus de quelques gouttes toutefois, même pas une vraie gorgée, car je veux vivre, au moins assez pour vous voir vous précipiter sur mon sang comme un assoiffé sur une gourde d’eau qu’un passant lui tend. Et puis, je dois dire que j’ai fait quelques petites réserves, puisque j’ai saigné mon frère comme un porc, j’ai du sang à revendre, êtes-vous intéressés, je vous ferai un bon prix ! J'aurais pu choisir, comme vous, de profiter des bienfaits d’une vie paisible, cette fumisterie parée comme une catin qui va chercher, jusque dans les caves des maisons les plus humbles, quelques idiots qu'elle conduira dare-dare à une place importante de l’administration où ils exerceront leurs maigres talents. Bien trop facile et, je vous le dis, parfaitement indigne de mes talents. Comme il me fallait aller plus vite, beaucoup plus vite, j'ai donc choisi un moyen plus rapide que l'argent pour m'élever, puis chuter, puis m'élever encore par mon abaissement, j'ai choisi de détruire l'un des symboles de l'argent, l’homme qui fait circuler sa parole comme des pièces d’or, uniquement pour en gagner plus, le diable est un tel amateur de bons tours ! J'ai fait fort je dois dire, puisque je suis devenu encore plus célèbre, du jour au lendemain, que les pauvres prédicateurs errants qui hurlent de pathétiques harangues parmi la foule et qui, de l'argent, en ont beaucoup, bien plus que moi qui pourtant ai tué, alors qu'eux ne font qu'appeler au meurtre. Des tueurs eux aussi. Vides et froids, comme tous les autres, comme vous. Moi, j'ai choisi la voie la plus étroite pour atteindre la seule trace de grandeur pas encore effacée dans ce monde plat, la grandeur du meurtre, j'ai tué un homme, comme vous le savez, j’ai livré un homme pour un salaire, pas n'importe lequel, pas n’importe quel homme, j’ai tué le Fils de l’homme, j'ai tué un Juif d'Israël, j'ai tué un Juif de l'époque d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, j'ai tué un Juif, j’ai tué le Juif, j’ai tué le Christ ! Parfois, la nuit, dans mon sommeil, une voix horrible me chuchote de ces choses ! J’aurais tué le Messie selon elle, rien que cela, celui qui, de toute éternité, devait nous apporter la paix et la délivrance. J'ose croire, non, je suis certain que ma mort, mon sacrifice enseignera aux hommes, leur apprendra l'impatience et la colère sainte, vous enseignera l'ivresse de l'espérance, et que je ne resterai pas dans leur mémoire et dans la vôtre comme l'exemple abhorré de celui, du seul, du seul homme, du seul homme capable, du seul homme coupable, de l'unique misérable qui a osé faire cela, qui l'a trahi, qui a osé le trahir, qui a trahi celui qui s'est fait homme pour sauver leur âme misérable, son âme pourrie à lui, Judas, plus profonde que l'abîme des vieux âges, même si les temps ne sont pas mûrs pour moi (qui pourrait me comprendre ? J’arrive, sans doute, beaucoup trop tôt), même s’il faut à présent que je tire ma révérence, que je tire sur la corde qui va balancer mon corps afin de vérifier sa solidité, que je m'enfonce dans la nuit, puisque j'ai compris la très claire leçon de cette parabole – je n'en ai pas compris beaucoup d'autres, mais celle-ci, oh oui, comme je l'ai comprise, comme je lui ai donné une chair, la mienne, comme je l'ai rendu vraie, j'ai incarné cette unique vérité : celui qui se trompe est plus grand que celui qui n'a rien tenté –, même s’il faut que je sois à la hauteur, ou plutôt à la bassesse, de mon imposture, répondant à ce faux appel par un silence sur lequel nul n'osera gloser, je l'espère du moins, car l'homme parle de tout, et alors, le premier, le seul, moi seul je dois aller me pendre, car je me suis trompé, car j'ai livré l'innocent, car j'ai trahi l'Innocent, je l'ai livré, lui, le moins coupable de nous tous (c'est donc bien que tout n'était qu'une sinistre farce, si Dieu est innocent, si le coupable c'est moi !), j'accepte de m'être trompé et de l'avoir livré, Lui, le Juste d'entre tous les Justes, qui m'aima plus qu’il n’aima aucun autre de ses compagnons, qui accepta mon baiser, me le rendit, mais oui !, me le rendit, je vous dis que c'est une horrible histoire, un conte chanté par un idiot, l'histoire éternelle des hommes, l'histoire éternelle de l'infamie, car en le livrant, je me suis livré, car, en le trahissant, c'est aussi moi-même que j'ai trahi, c'est moi que j'ai condamné à l'insupportable supplice de la pitié des hommes, plus forte que leur colère, et tous les hommes, je les ai trahis aussi, sans honte ni remords, ce que j'ai fait je l'ai fait pour eux, pour vous, les trahissant, trahissant leur paresse je les ai sauvés, je ne le comprends que maintenant, moi qui n'ai pas voulu attendre, qui ai péché par excès de zèle, moi qui désire que personne ne me pleure, que personne ne pleure ni ne s'apitoie sur mon sort, je vais me pendre, offrir ma carcasse à toutes les proies de l'air, ne me plaignez pas car d'autres horribles travailleurs lèveront bien assez tôt leur poing sur l'horizon dur comme un diamant, peu importe alors le temps qu'ils passeront, ils finiront tôt ou tard par entamer l'écorce de l’avarice plus inaltérable que l’or, jeter bas les murailles splendides et hautes de la richesse et du confort, ne voyez-vous donc pas leurs yeux brûlants comme un diamant jaune, ils vous fixent dans la nuit comme des prunelles de loups, tous, je vous le dis, ce sont mes fils, ma progéniture maudite, tous, ils reprendront mon ouvrage là où j’ai dû le laisser ! Ne me pleurez pas, j'ai fait cela pour vous, en mémoire de vous, ne gémissez pas sur moi qui ne suis qu'un chien enragé d'espérance, et vous, les quelques âmes pures qui viendrez dans les âges futurs et qui ne pourrez longtemps supporter l'idée de ma damnation, annoncée depuis toujours, pas seulement dans ses paroles terribles ou dans celles de son prophète Jérémie, mais que la création tout entière semble avoir murmurée, je ne veux pas que vous me pleuriez ni que vous instruisiez chaque jour mon procès, le procès ridicule de celui qui vous a donné celui au nom duquel vous prétendez me condamner ou me sauver ! Quelle farce ! Car je ne suis pas un indicateur, je ne suis pas un traître, je ne suis pas un meurtrier, je suis comme lui, plus que lui, l’exécuteur de la volonté de Dieu. Je le sers et n’a-t-il pas affirmé qu’il n’était pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup ? Oui, c’est bien ce qu’il a dit, j’en suis certain, j’entends encore les mots se ficher comme un pieu entre mes yeux. Arrière, ne me touchez pas ! Tous, vous êtes des porcs, croyez-vous que je ne l'ai pas su, croyez-vous que j'ai fait cela en mémoire de vous, sans rien savoir de votre horrible vanité, en ignorant votre peur incroyable, la lâcheté qui conduit chacun des actes de votre vie ?... Vous ne méritez pas même la pourriture de mon cadavre, chiens errants que vous êtes, hommes creux et sans volonté, j’ai pris mes précautions et au moins vous ne vous délecterez pas, comme d'un pain consolateur rompu par vos mains si fines qu’elles paraissent translucides, de mes entrailles répandues dans les airs, obole versée aux puissances invisibles, vous tous qui le livrez avec moi, vous tous qui le livrez plus que moi, qui le livrez mille fois à chaque nouveau jour de votre vie minuscule, sans honte, sans repentir, sans même un remords, vous pourtant qui le savez Dieu, alors que moi je ne le croyais qu'homme, homme avant tout et rien qu'homme, et il est Dieu, je vous le dis, entendez-moi, mais vous le savez bien, hypocrites, oh oui, comme vous le savez ! Vous savez que vous le trahissez, que vous le trahissez chaque seconde de vos journées d'insectes rampants, que vous le consommez, sans même plus y penser, que vous le condamnez à rester sur sa croix, l'empêchant de descendre, que vous le torturez et le tuez à petit feu. Vous ! Chiens ! Judas ! Vous répétant, en guise de consolation facile, l’antienne vieillie que chantonnent les pleutres, Lignum crucis mirabile / Totum per orbem prominet, / In qua pependit innocens / Christus, redemptor omnium, comme c’est facile, ah oui, Le bois admirable de la croix se dresse sur la terre entière et autres balivernes. Le bois de la croix se dresse devant vos yeux et vous n’avez même pas le courage de lever votre nez plongé dans les vieux textes que vous semblez renifler. Vous ne regarderez pas davantage mon corps bientôt sans vie. Traîtres pour lesquels je me sacrifie : c'est pour vous que je m'immole et me fais Christ, je suis celui qui annonce comme Jean-Baptiste un plus grand que moi, je suis le Christ noir de votre misère, incapable de racheter votre péché, je suis le Christ traître, comme l'autre, le dieu fait homme, qui n'a pu vous sauver, à qui je ne laisse pas le droit de vous sauver, parce qu’il serait souillé, tout Fils de Dieu qu’il se prétendait, par votre contact. Mais croyez-vous que moi, je vais le faire, croyez-vous réellement en votre rédemption, tous chargés sur le dos du maigre et pathétique convoyeur comme sur une nef des fous qui va vous faire gagner l'autre rive, la rive noire dont je ne reviendrai pas ? Croyez-vous réellement que je puisse, moi, Judas, vous blanchir aussi facilement, à si bon compte, porter tant de vos péchés, tous même, sur mon dos courbé par le poids immense de votre médiocrité ? Qu'ils pleurent plutôt l'autre, pleurez plutôt l'autre, pauvres aveugles, pleurez cet insipide ouvrier de la dernière heure, moquez-vous de lui, de ce voleur incapable de crever dignement sur sa croix, oui, pleurez-le et plaignez-le plus amèrement que moi, celui auquel a été accordé, celui à qui a été donné sans mesure, dans une mystérieuse et injuste prodigalité fondant sur sa peur tel un aigle des sables sur sa proie, la rachetant, le pardonnant alors même qu'il se rétractait à trois reprises comme un poltron indélébile qui s'empêtre dans son mensonge et le creuse, tout le temps nécessaire. Mais à moi ! À moi rien. Surtout pas un peu de temps. Pourtant, il est bien dit que vous ne devez point maudire celui que Dieu n’a point maudit. Et puis, quand bien même vous parviendriez à montrer que j’ai eu quelques mots contre le Fils de l’homme, n’est-il pas dit qu’il me sera pardonné ? Les textes sont avec moi, ils ont annoncé ma venue. Le temps, lui, non, le temps est mon ennemi. Le temps me rejette sur son rivage, quels que soient les efforts que je fais pour gagner le grand large. Voyez, je n’avais même pas eu le temps de mâcher la bouchée qu’il me tendit que ma décision, irrévocable, me tordit l’estomac et dans un spasme de tout mon corps me fit recracher ce qu’il m’avait donné, une fameuse gorgée de poison ça oui, pour me désigner aux démons ricanants ! À moi rien. Même pas un peu de temps. Pour comprendre. Pour aimer. Pour quitter ceux que j’aime. Pour suivre celui pour lequel j’était prêt à me sacrifier. Pour l’écouter. Pour écouter sa voix trouant la nuit comme une dague de lumière. Rien d'autre que la malédiction et son vin d'amertume, son fiel et son vinaigre répandus sur ma tête, mes entrailles encore chaudes versées sur la terre comme une couronne gluante avalée par la terre assoiffée, rien d'autre que l’errance et la dureté d’une mission à laquelle je n’ai pas compris un seul mot, sur moi rien d’autre, sur ma tête rien d’autre, sur la tête de celui par qui la Gloire du monde a été révélée, rien d’autre qu'un nom de champignon malingre se nourrissant d'écorce morte, un nom d'insulte pour tous les âges de la rapine et du viol, un nom qui siffle comme un serpent, un nom qui semble ne pas vouloir se terminer, comme un serpent immense, un nom grouillant dans l'ombre comme un paquet de choses répugnantes et remuantes, un nom qui appelle d'autres noms qui me suivront d'ailleurs dans le trou noir où je m'enfonce à présent, un nom à hurler, mon nom que rugiront les gueules des fauves après avoir lu les mots meurtriers écrits dans les livres par une autre main, sortis d’une autre gueule, sainte celle-ci, Jean Chrysostome dit Bouche d’or qui ose comparer Haceldama, le champ du sang, le champ du déshonneur avec la place de la merveilleuse Jérusalem mise à sac par Titus. Judas ! Judas ! Jüden ! Voici le nom des nuits blanches engrossées par les sorcières, le nom chanté par les gnomes sautant par-dessus le feu des sabbats, un nom pour toutes les louches comptines qui invoqueront le diable, un nom pour les putains qui maudiront leurs entrailles fécondes, un nom qui s’enfoncera dans la gorge des catins hurlant des blasphèmes, enceintes de l’aspic et en proie à des douleurs atroces, un nom pour les fous qui halèteront d'angoisse, invoquant leur père, non pas Caïn, non pas Judas, non pas Celui qui les a abandonnés comme son propre Fils sur la Croix, mais le nom de leur vrai père, le nom du père du Mensonge, le nom de celui qui, depuis le début, est le père du mensonge, le nom de la bête dessinée avec leurs ongles sur les murs noirs, un nom et rien que cela, un nom mais pas de pardon sonore et larmoyant, c'est-à-dire un faux nom, un nom d'emprunt, comme ce nom que tu as pêché dans une nasse de bons mots, un nom qui est un jeu de mots ridicule, Et moi, je te dis que tu es Pierre, est-ce encore un nom, Pierre, je vous le demande, un nom qui est faiblesse et aveuglement plus que force, rien de tout cela pour moi mais au contraire la malédiction tombée de la bouche même qui est le Verbe alors que sur cette pierre je bâtirai mon Église, voilà quel est mon écot, voilà ma rançon, voilà mon testament, mon nom véritable, le nom de la malédiction, Judas !, Judas ! Jüden !, voilà ce que les siècles me réservent, voilà ce que les âges futurs gonflés par le poison de la haine révéleront lorsque les habiles médecins découperont avec soin les ventres énormes et s’écarteront, horrifiés, devant le spectacle monstrueux de bêtes inconnues qui s’élanceront immédiatement vers vous, mes frères, le pâle rayon électrique déchirant la nuit où vous vous serez réfugiés, comme un doigt accusateur pointé vers vous, mes frères, comme je pointais pour le désigner un doigt vers mon maître et sauveur et bourreau en lui demandant ce qu’il attendait pour agir, comme je pointais un doigt pour l’indiquer aux soldat, avant de lui donner un baiser qui était une supplication muette, qui était une question, qui lui demandait pourquoi il ne faisait rien, pourquoi il n’avait rien fait alors qu’il était la puissance, alors qu’il était le Verbe qui est la puissance, alors que sa langue aurait pu réduire en poussière, d’un seul mot, les murailles les plus hautes. Comment maudirais-je celui que Dieu n’a pas maudit ? Est-ce tout, vraiment ? Je dis bien : est-ce tout ? Ai-je déroulé suffisamment le vélin de ce que le monde vous réserve, mes frères ? Tu es terriblement cupide et tu es un homme avide. Ne serais-tu pas parent de Judas ? Eh bien, pourquoi pas ! Je l'accepte, ce nom que nul parent n’osera donner à son fils, je l'accepte, je l'accepte vous dis-je ! J'honore ma signature, j'honore mon nom, j'accepte et fais miens les termes du pacte signé avec la troupe hurlante, celle qui viendra chercher le corps démembré du pécheur justifié, je m'abandonne corps et âme au feu éternel et vous fais don de ma personne sans espoir de retour. Malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré ! Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître ! Eh bien, je vous le dis, cette malédiction, je ne m’en écarte plus, je la fais mienne, j'en fais mon nom ! Moi, j’appartiens à l’humanité impie et à l’assemblée de la chair de perversion et l’iniquité de mon cœur est destinée aux vers. Je suis moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, folie et scandale pour le monde qui ne m’a pas reçu ! Moi, l’homme horrible, noir de blasphèmes et d’iniquités, maudit dans mon cœur infâme, maudit par Celui qui a besoin, éternellement besoin de moi, et que jamais je n’ai secouru, je ne fais pas appel de ma condamnation. C’est pour vous que je l’ai fait, c’est pour vous que j’ai livré le sang de l’innocent car je vous le demande, si je plaisais encore aux hommes, serais-je le serviteur de Dieu ? Moi, qui n’ai pas de père ni de mère, moi qui suis sans généalogie, moi qui suis tombé dans les mains du Dieu vivant, n’ayant ni commencement de jours, ni fin de vie, demeurant sacrificateur à perpétuité, je ne me glorifie de rien d’autre que de la croix de notre Seigneur, que j’ai aidé à dresser sur la colline du Crâne, où je suis monté à sa place, comment ne l’avez-vous pas vu ! Je suis votre Christ de dérision, votre Christ jauni et dans vos insultes j'exalte ma grandeur, dans votre haine je consacre ma gloire, rendant témoignage par l’esprit, l’eau et le sang, ma mort, la mort du traître, la mort de Judas libère Christ et vous accuse, mes frères, c’est ainsi et vous ne l’avez toujours pas compris alors que je viens de naître, alors que le sang de mon frère macule encore mes mains maladroites, tendues vers une lumière que je ne fais que deviner, que je ne vois même pas, alors que je viens à peine de prononcer mes premiers mots, de haine pure, devant vous qui m’éclairez de votre lumière douloureuse, alors qu’il n’y a pas en moi de lumière, qu’il n’y a que des mots, et des mots qui haïssent cette lumière, votre fausse lumière, sa lumière, des mots froids qui le haïssent, lui qui n’était que lumière. Écoutez-moi, voulez-vous que je les redise pour vous seul, ces mots qui trottent dans mon crâne comme des bêtes de la nuit, tendez donc l'oreille dans ce cas, plus près voyons, plus près, de quoi avez-vous peur, regardez-moi, approchez-vous de moi, et regardez maintenant ces femmes et ces hommes qui n'en sont point, qui se taisent, qui ferment leurs yeux, leur bouche et leurs oreilles, regardez ces femmes et ces hommes qui, en me jugeant, refusent de se juger, comme c’est facile n’est-ce pas ? Mon procès, mon jugement disent-ils en roulant des yeux, l’honneur retrouvé, le sang lavé et tant d’autres mensonges, la vérité qui sortira de mes entrailles éclatées et les tirera, croient-ils, vers la lumière la plus pure, c'est bien évidemment faux et, se trompant, sachant qu'ils se trompent, ils n'ont qu'une seule hâte, en finir avec l'accusation bien vivante que je représente à leurs yeux, cacher le scandale, arracher de ma bouche cette maudite langue qui n’en finit pas de remuer, c’est pourquoi ils me regardent, ils ne me voient pas, car s'ils me regardaient, ils me verraient et se verraient immédiatement, eux, ils m’entendent mais ne m’écoutent pas, car s’ils m’écoutaient, ils me verraient et écouteraient les mots qui ne demandent qu’à couler dans leurs veines vides, la foi est affaire d’oreille n’est-ce pas, c’est pour cela qu’ils refusent de m’écouter car s’ils m’écoutaient, ils auraient la foi. Ils font peine à voir, vous ne trouvez pas, ces pauvres diables qui plastronnent et prétendent me juger, entourés d'une ceinture d’hommes en armes, on ne sait jamais, un de mes regards pourrait les dissoudre, comme les moucherons des fosses d’aisance sont détruits par le plus minuscule rayon de soleil, pourtant je ne les vois même pas, je ne les entends pas, j'ai tant d'autres voix, plus subtiles, plus tentatrices, plus chaudes, plus autoritaires, à écouter, qui me bercent et qui, seules, me permettent de m’endormir durant quelques heures, tandis qu’eux me voient mais n'osent pas me regarder dans les yeux, ils me regardent parfois, à la dérobée, oui, et pourtant ils ne me voient pas, ils me voient et ne me voient pas sourire, ils me fixent et me traversent de leur regard apeuré : ce sont leur commis qui le leur ont appris, ils ont appris ce que j’ai fait en marchant dans les rues grouillantes, ils ont appris mon forfait en écoutant leurs serviteurs, leur corps gras tremblant, leur grande peur tétanisant leurs muscles aussi fragiles que ceux des vieilles femmes, leur peur abjecte parce qu'elle les paralyse et les livre sans défense à leur proie, qui est en fait leur prédateur, leur peur les paralysant et les livrant à moi sans défense, ils n’en croyaient tout simplement pas leurs oreilles et, maintenant que je suis devant eux, enchaîné, battu, humilié, ils ne me voient pas. Ils me regardent et ils ne me voient pas, ils m'imaginent en train de sourire, ils me rêvent en train de sourire, le sourire a pris les traits de ma gueule aussi noire que le charbon, aussi noire que le gouffre dans lequel ils crèvent de trouille de tomber, ils y sont d’ailleurs déjà tombés et ils le savent bien, ils croupissent depuis leur naissance dans une cave et voici que mon sourire, qu’ils fixent avec effroi, leur annonce qu’ils ne quitteront jamais leurs cachots puants. Mon procès est leur unique chance d'en sortir et ils le savent bien car les peureux reconnaissent infailliblement celui qui les arrachera, pantelants et pleurants de reconnaissance, de leur mauvais rêve, de l'empire sans partage que la peur exerce sur eux, et mon sourire leur fait peur, il les hante, les poursuit, ils ne peuvent plus s'en passer, c'est ma morsure, l’écharde que je plante dans leur chair parfumée, ils ont peur parce qu'ils n'ont pas besoin de consulter leurs gros livres de procédure pour savoir ce que ce sourire veut dire, ils ont peur parce qu’ils comprennent que ce sourire signifie que je les ai vaincus, que moi, minable voleur comme il en existe des dizaines de milliers dans ce pays, moi, comme l'autre assassin de roi tué dans son sommeil alors que les chevaux s'entre-dévorent dans la nuit, une fois que je me suis enfoncé si profondément dans le sang, je n'ai pas pu reculer davantage, j'ai avancé, je ne pouvais pas reculer, car je suis un homme et de toute façon revenir sur mes pas aurait été plus difficile qu'avancer, voilà ce que leur dit mon sourire, que je suis un homme sans peur, un enfant plutôt, vicieux, mauvais, en tout cas inconscient du danger, un enfant que ni la mère ni le père n’ont su guider et calmer, un enfant dont la mère et le père n’ont su ou voulu guider les pas car ils n'ont rien fait et que j'ai dû marcher, seul, puisqu’il me fallait bien avancer lorsque la voix horrible me commandait de le faire, où étaient-ils donc, ma mère et mon père lorsque j'ai trébuché, se sont-ils contentés de répéter qu'il fallait bien que jeunesse se passe, ces lâches qui n'étaient pas là lorsque j’avais besoin d’eux, alors il a bien fallu que je me débrouille seul n’est-ce pas car je serais mort si j'avais reculé, si j'étais simplement resté, dans ma cellule, sans bouger et avant, dans cette ville crasseuse où j'ai entendu pour la première fois parler de lui, un endroit perdu et sale qui ne se souviendra plus, dans quelques semaines, de mon existence, pas davantage de la sienne sans doute. Je ne veux pas de votre mansuétude, je vous plains comme si vous étiez des chiens castrés, je ne veux pas de votre pardon mais vous vous fichez de mon avis comme du jour où vous avez menti pour la première fois, vous m'accordez, par avance, votre pardon, déclarant, la main sur la poitrine, que je ne savais pas ce que je faisais, ce qui est parfaitement faux, parce que ce que j'ai commis devrait au moins suffire, au contraire, à vous décider, à vous lever une seule fois dans votre vie, à marcher sur moi, à déborder de toutes parts les gardiens qui m’entourent, à vous repaître de mon corps déchiqueté, à tremper vos mains dans mon sang et à les lever devant la foule, à boire mon sang giclant de ma tête explosée à coups de pied, corps et sang offerts en mémoire de ce que j'ai accompli et qui un jour, quelque jour prochain, sera considéré comme un véritable miracle, rien de moins que le réveil de ce pays mort et figé dans l’attente, sang et corps partagés, distribués aux indigents, aux pauvres, aux nécessiteux, aux misérables, aux lâches que vous êtes, aux traîtres indignes de la corde qu'ils n'ont plus le courage de nouer autour de leur cou bouffi de graisse, sang et corps distribués pour nettoyer ce pays, pour le laver, pour le purifier, de sa honte, de sa peur, de son immobilité, de ce qu’il appelle sa patience sublime et qui n’est que sa mort lente sous le joug de l’oppresseur, sa mort précipitée par la mort de chaque innocent avili, humilié, battu, brûlé, torturé, abandonné comme un chien, crucifié comme un voleur, sa mort accélérée par celle de chacun de mes frères, ces minuscules, risibles, lâches ou bien courageux, indignes ou bien véritables saints qui sont, tous, jusqu'au plus immonde, les centres rayonnants d'un mystère qu'en vain j'ai cherché dans les entrailles de mon frère dépecé comme une bête, sans le trouver. Je ne vois plus qu'un seul visage : le sien, si bon, celui de l'homme que j'ai tué de mes mains, que j’ai livré aux bourreaux pour hâter la fin de l’histoire, l’histoire tellement ancienne de notre pays, l’histoire terrible et grandiose de nos pères qui semble avoir façonné depuis l’origine ce beau visage récapitulant le génie de nos ancêtres, ce visage de gloire, ce visage de l’homme, mon ami, qui se prétendit plus qu’homme et qui, la dernière fois qu’il me regarda, sourit d’une façon indescriptible, comme c'est curieux mais son visage, à présent, dès que je ferme les yeux, continue de me sourire, me sourit alors que hurlent dans ma tête les démons noirs de la meute horrible, ce sourire a même effacé les images de sa passion, ces cris de douleur que lui arrachaient les soldats en le frappant sans relâche, ce sourire a pris les traits d’un autre sourire, celui de mon père, papa ? Papa, papa, où es-tu, à quoi bon t'appeler et te convoquer dans ce tribunal, puisque tu es déjà au milieu de nous, dans l'air que nous respirons, tous, ici, en nous levant le matin, de notre sommeil sans rêves, en venant, vous, la peur au ventre, dans cette salle de pierre, en regagnant votre maison infecte, le soir tombé, pour commenter avec votre femme ce que vous avez fait pendant la journée et vous écrouler, ivres de sommeil, dans votre lit buvant la sueur de votre solitude, mille fois plus évidente que la mienne, sur laquelle le sceau du meurtre et de la malédiction a été apposé, mon père, papa, où es-tu, je ne vois plus ton merveilleux sourire, le sourire que tu m’adressais, calme et confiant, lorsque je m’approchais de toi, petit enfant, en pleurant, parce que j’étais tombé dans la poussière et que nul autre que toi ne pouvait me relever pour me mettre debout, avec une tendre parole de consolation. Ah, laissez-moi écouter, une dernière fois avant que l’on me pende, le beau rire de mon père, la chanson haute et claire de mon enfance, roulant depuis les sommets des collines blanches vers la mer scintillante ! C’est fini, tout est consommé, allez, passez-moi la corde autour du cou, qu’on en finisse, maintenant, maintenant, maintenant.

Oui, ils n'ont pas bu, tous les assoiffés qui sont sur la terre.

Ils n'ont pas bu. Et ils ne boiront jamais, les traîtres qui ont trahi, les traîtres qui ont tramé la trahison, les traîtres qui sont les seuls d’entre les disciples à posséder la connaissance de la vérité que le Christ essaya de détruire en retardant l’heure de son triomphe. Moi, Judas, pour consommer le salut de mes frères, j’ai livré le Christ.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, démonologie, judas, juan asensio, la chanson d'amour de judas iscariote, éditions du cerf |  |

|  Imprimer

Imprimer