Théologie politique de Carl Schmitt (10/05/2018)

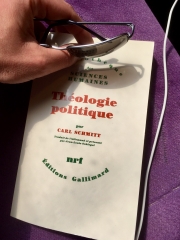

Photographie (détail) de Juan Asensio.

La théologie politique et le messianisme dans la Zone.

La théologie politique et le messianisme dans la Zone.«Carl Schmitt était juriste, et non théologien, mais un juriste qui foula le sol brûlant dont s’étaient retirés les théologiens.»

Jacob Taubes, En divergent accord. À propos de Carl Schmitt (Rivages Poche, coll. Petite bibliothèque, 2003), p. 25.

Acheter Théologie politique sur Amazon.

Acheter Théologie politique sur Amazon.C'est peut-être parce qu'il a traduit l'intéressante mais assez franchement contestable étude de Nicolaus Sombart que Jean-Luc Evard, comme l'essayiste si visiblement fasciné par Carl Schmitt mais aussi acrimonieux qu'ironique et même franchement moqueur à son endroit, peut écrire des mots assez durs contre ce dernier, déclarant, dans son grand essai sur Ernst Jünger, que : «Dandy et transfuge de la révolution conservatrice allemande, Jünger fut pour cela même son personnage-clef, le premier et le dernier mot de l’énigme. Le comprendre, c’est comprendre les œuvres des seconds rôles, Schmitt et Heidegger. N’étant pas, tant s’en faut, des dandys, ils furent des bouffons du nazisme. Le secret de ces trois destins se trouve chez Ionesco : pas de dictateur sans clown, seul le dandy ni ne s’engage ni ne réclame ses gages» (1).

Il est également frappant que ce même Nicolaus Sombart ait affirmé que le second volume de Théologie politique de Carl Schmitt, paru en 1969 pour répondre aux critiques émises contre son premier essai (lui paru en 1922) par Hans Blumemberg dans son énorme Légitimité des temps modernes qui pose selon le grand juriste «comme absolue la non-absoluité et entreprend une négation scientifique de toute théologie politique» (p. 167, l'auteur souligne) sans oublier celles d'Erik Perterson, n'était rien de plus qu'une espèce de redite, mais bouffonne et parodique, de la première Théologie politique. C'est peut-être pour cette raison assez superficielle, et, qui sait, plus ou moins inconsciente, que Jean-Luc Evard a dit de Schmitt qu'il avait été un bouffon et un clown de l'ogre nazi.

C'est bien possible après tout : clown et bouffon, mais génial, parodie si l'on veut, mais certainement pas au sens supposé par Nicolaus Sombart, dépréciateur et uniquement dépréciateur, mais bien davantage au sens éminent de la parodie, chant qui s'ente sur un autre chant, langage se jouant de la trop grande formalité du langage : dans un monde désenchanté, la permanence de ce qui compte, ce qui, en somme, freine le nihilisme mais retarde tout autant cela ou celui qui doit en triompher, autrement dit le katechon paulinien (2), ne peut que s'exprimer sous une forme parodique qui n'a certes pas échappé à Carl Schmitt lorsqu'il écrit, dans sa seconde Théologie politique : «Je crois qu'une telle société [la nôtre], de progrès, de pluralisme des valeurs, d'hominisation ne permet qu'une eschatologie qui lui est adéquate, qui est immanente au système, qui donc soit, elle aussi, progressiste et pluraliste quant aux valeurs. Son type d'eschatologie ne saurait donc être qu'une eschatologie où [règne] homo-homini-homo, tout au plus une utopie avec un principe Espérance [allusion transparente au célèbre ouvrage d'Ernst Bloch], pour un homo absconditus qui se produit lui-même et de surcroît produit lui-même les conditions de sa propre possibilité» (3). C'est ainsi dire que l'homme est un homme pour l'homme et rien d'autre depuis qu'il ne se préoccupe, du moins le croit-il, plus de Dieu, alors même que le Dieu caché, enfui, éclipsé, nié ou plus banalement oublié n'est, lui, rien de plus qu'un homme caché, affirmation dépitée qui contient la radicale légitimité des temps modernes qu'exalte Hans Blumemberg, et dont semble se moquer Carl Schmitt écrivant que c'est pourtant au sein même de notre époque sécularisée que, désormais, «les cloisons s'écroulent, et les espaces naguère séparés se compénètrent et s'éclairent mutuellement, comme dans les labyrinthes d'une architecture translucide» (p. 148). Que l'homme soit un homme pour l'homme signifie tout de même qu'il s'arroge des droits incommensurables sur les représentants, finalement tous remplaçables voire sacrifiables, de sa propre espèce. Ce n'est pas un monde trop religieux qui commet les plus grands massacres, mais un monde qui a instauré au pied de son autel vide le sacrifice satanique de l'homme devenu dieu.

Carl Schmitt, en guise de conclusion à sa seconde Théologie politique, esquisse les contours de notre époque, dans un passage dense que je cite in extenso et qui représente le premier point de la liquidation de toute théologie politique à laquelle s'est livré, du moins le pense-t-il sérieusement, comme pense un théologien, Peterson, ce théologien qui a décoché sur Carl Schmitt la flèche de Parthe que ce dernier s'emploiera à retirer de «sa blessure» (p. 80) : «toutes les déthéologisations, les dépolitisations, les déjuridifications, les désidéologisations, les déhistoricisations et autres dé-quelque chose qui vient dans le sens d’une tabula rasa disparaissent; la tabula rasa se dé-tabularise elle-même, et sombre en même temps que la table; la science nouvelle, purement mondaine et humaine, est le procès-progrès ininterrompu d’un élargissement et d’un renouvellement du savoir, confinés dans le purement humain et mondain et provoqués par une curiosité humaine sans limites» (p. 180). Cette fuite en avant qui selon Blumemberg caractérise notre époque n'est absolument pas, à ses yeux, un handicap ou même une pure horreur, une table rase donc, le progrès que plus rien n'arrête mais un bienfait pour l'homme qui n'a plus d'autre maître à louer que lui-même alors que, pour Carl Schmitt bien au contraire, notre époque a remplacé la Raison et la Liberté par la seule Nouveauté, puisque : «L’homme nouveau qui se produit lui-même dans ce processus n’est pas un nouvel Adam, ni d’ailleurs un nouveau pré-adamite et encore moins un nouveau Christ-Adam, mais à chaque fois le produit non préstructuré du procès-progrès qu’il a lui-même mis en route et qu’il maintient en état de fonctionnement. L’homme nouveau est agressif dans le sens d’un progrès ininterrompu et d’incessantes nouveautés posées dans l’existence; il récuse la notion d’ennemi et toute sécularisation ou transposition d’anciennes représentations de l’ennemi; il dépasse le suranné grâce au neuf tiré de la science, de la technique, de l’industrie; l’ancien n’est pas l’ennemi du neuf; l’ancien se dissout lui-même et de lui-même dans le procès-progrès scientifique, technique, industriel, qui ou bien met en valeur l’ancien – à l’aune des nouvelles mises en valeur possibles –, ou bien l’anéantit comme de la non-valeur qui le gêne» (pp. 180-1).

Nous pourrions penser que Carl Schmitt, à ce point de sa démonstration, ne peut qu'être comme un Donoso Cortés qu'il a tant apprécié et commenté, une sorte de désespéré politique (4), à tout le moins un solide désabusé mais, pourtant, en 1933 en tout cas, date à laquelle il a composé sa Remarque préalable à la seconde édition de sa Théologie politique parue en 1922, il peut encore prétendre (5) qu'existe un mystérieux «être au repos [qui est] présent dans tout grand mouvement politique» (p. 13), étrange remarque point élucidée par l'auteur, et qui peut-être, comme la situation exceptionnelle (ou Ausnahmezustand) qui requiert une «décision de l'exception» considérée d'emblée comme la «décision en un sens éminent" est une «notion de la sphère extrême» (p. 16), donc vitale, celle dans laquelle, ne nous en déplaise, nous nous pouvons depuis quelques lustres de procès-progrès ininterrompu.

Cette sphère extrême, logique en somme puisque, selon le grand juriste, «l'image métaphysique qu'un âge se fait du monde a la même structure que ce qui lui paraît l'évidence même en matière d'organisation politique» (p. 55), est celle de notre époque sans Dieu, non point caché ni même éclipsé ou mort mais enfui voire oublié je l'ai dit, époque pourtant toute entière hantée par le vieux rêve d'une réelle présence, à tel point que «l’État revêtira mille déguisements tout en restant la même personne invisible» (p. 48). Nous pourrions affirmer que cette proposition, comme le paradoxe noté plus haut, est incontestablement bloyenne (6), à moins qu'elle ne ressortisse du «radicalisme impressionnant» (7) avec lequel Donoso Cortés scrute le «noyau métaphysique présent dans toute politique» (p. 60) mais qui découle, plus prosaïquement, de la thèse bien connue de Carl Schmitt : «Tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l’État sont des concepts théologiques sécularisés», la situation exceptionnelle ayant après tout «pour la jurisprudence la même signification que le miracle pour la théologie» (p. 46).

De sorte que c'est aussi comme le miracle trouant la trame quotidienne des faits et gestes les plus banals qu'intervient la décision censée trancher la discussion sans fin qui en aucun cas n'est la réponse souhaitable à l'urgence de la situation : «De même qu’il discute et transige sur le moindre détail politique, le libéralisme aimerait bien résoudre la vérité métaphysique elle-même grâce à la discussion. Son essence est la négociation, les demi-mesures conservatoires, avec l’espoir que la confrontation définitive, le combat sanglant qui fera la décision, puisse se muer en débats parlementaires et être éternellement remis grâce à une éternelle discussion». La ligne qui suit ce passage est, c'est le cas de le dire, décisive, qui admet logiquement que la «dictature est le contraire de la discussion», puisque «admettre constamment le cas extrême, attendre sans cesse le jugement dernier fait partie du décisionnisme propre au cadre intellectuel de Cortés» (p. 71) et très probablement de Carl Schmitt lui-même, l'un et l'autre étant persuadés que «l'heure de l'ultime combat était venue» puisque, «face au mal radical, il n'y a que la dictature, et l'idée légitimiste de la succession héréditaire devient, à cette heure, arguties vides» (p. 74), autrement dit discussions sans fin, words, words, words.

Ces points ont été maintes fois commentés, à charge (le plus souvent) ou à décharge (si rarement), mais moins évoqué me semble avoir été ce passage paradoxal, moquant les prétentions anarcho-révolutionnaires, tout aussi décisionnistes, donc intransigeantes et souveraines, que celles présidant à l'exercice d'une saine dictature si je puis dire bien sûr, et qui, contre Nicolaus Sombart, témoigne du fait que cet essai est bien plus fin (8) que la caricature qu'en a proposée son commentateur ! : «Toute prétention à une décision est nécessairement mauvaise pour l’anarchiste, car le juste va de soi si l’on ne trouble pas l’immanence de la vie avec de semblables prétentions. Naturellement, cette antithèse radicale l’oblige à se décider de manière décidée contre la décision; et pour le plus grand anarchiste du XIXe siècle, Bakounine, on en arrive au paradoxe étrange qu’il devait nécessairement devenir théoriquement le théologien de l’antithéologique et, dans la pratique, le dictateur d’une antidictature» (pp. 74-5). C'est donc encore dire que, quoique nous prétendions et fassions, nous ne sommes pas quittes et nous ne le serons probablement même jamais, même pas lorsque la presque totalité de nos organes auront été remplacés par des boulons améliorés, de l'invisible sur lequel s'ente le politique au sens le plus noble de ce terme et, pour le dire en un seul mot, toute véritable fondation, que nous ne semblons même plus, hélas, songer à rechercher et que dire, folie réactionnaire, de la tentative qui consisterait à la garantir !

Lisons Jacob Taubes à ce propos, en guise de conclusion à notre modeste texte qui n'a d'autre ambition que de faire découvrir la Théologie politique de Carl Schmitt à tel ou tel de mes lecteurs aimant: «Révolution et contre-révolution ont toujours évolué sur le plan linéaire du temps, l’une du point de vue du progrès, l’autre de celui de la tradition. Toutes deux sont liées par l’idée d’un commencement qui, depuis l’époque romaine, est essentiellement une «fondation». Si du côté de la tradition cela ne peut qu’être évident, étant donné que déjà le noyau central de la politique romaine est la foi dans la sacralité de la fondation, entendue comme ce qui maintient un lien entre toutes les générations future et doit pour cette raison être transmise, par ailleurs, nous ne parviendrons pas à comprendre les révolutions de l’Occident moderne dans leur grandeur et leur tragédie si, comme le dit Hannah Arendt, nous ne les concevons pas comme «autant d’efforts titanesques accomplis pour reconstruire les bases, renouer le fil interrompu de la tradition et restaurer, avec la fondation de nouveaux systèmes politiques, ce qui pendant tant de siècles a conféré dignité et grandeur aux affaires humaines»» (9).

Nous sommes englués jusqu'au cou dans des affaires humaines qui n'ont plus dignité ni grandeur depuis bien des lustres, et c'est peut-être bien l'une des raisons qui devraient nous pousser, alors que nous vivons à l'ère de la sécularisation inquiète après qu'elle a été triomphante, à lire et relire Carl Schmitt qui, pour paraphraser Jean-Claude Monod, a réalisé la prouesse intellectuelle de penser l'articulation entre une science de l'histoire ayant pris acte du retrait de la théologie comme matrice prédominante de la pensée occidentale et une sphère politique ménageant pourtant une place fantomatique à la théologie. C'est peut-être par ce biais que nous parviendrons à dissiper le mauvais rêve vanté par un Richard Rorty imaginant ce que pourrait être une «communauté entièrement sécularisée», pure horizontalité où l'homme ne se tiendra jamais plus debout : «le monde occidental est passé peu à peu du culte de Dieu à celui de la raison et de la science. Pour l’heure il évolue vers un stade où il n’adorera plus rien. À ce stade-là on cessera de voir dans la «vérité» un principe d’émancipation ou une source de pouvoir qui, lorsque nous l’aurons atteinte, nous apportera le salut. Aucun secteur de la culture ne sera privilégié plus qu’un autre sous prétexte qu’il est plus proche du vrai – pas plus celui des prêtres que des philosophes, des hommes de science ou des poètes» (10).

Notes

(1) Jean-Luc Évard, Ernst Jünger. Autorité et domination (L’Éclat, 2004), pp. 234-5, je souligne.

(2) La place du katechon, hérité de la Seconde épître de Paul aux Thessaloniciens (en II,6) est essentielle dans la pensée de Carl Schmitt. C'est à la page 143 de sa seconde Théologie politique qu'il le mentionne, sans nous en dire autre chose qu'un rappel historique : Eusèbe de Césarée assimilait ce dernier à «l'Empire romain comme résistance à l'Antéchrist» ou, plus correctement, Antichrist. Le terme katechon est traditionnellement traduit par ce qui retient le retour du Christ ou parousie. Sur cette notion complexe, lisons l'auteur lui-même : «Vous connaissez ma théorie du katechon, écrit-il dans le Glossarium, elle date de 1932. Je crois qu’il y a en chaque siècle un porteur concret de cette force et qu’il s’agit de trouver. Je me garderai d’en parler aux théologiens, car je connais le sort qu’ils ont fait au pauvre Donoso Cortés. Il s’agit d’une présence totale cachée sous les voiles de l’Histoire» (in Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, Berlin, Duncker & Humblot, 1991, p. 80, cité par Jean-Pierre Monod, La querelle de la sécularisation de Hegel à Blumemberg, Librairie philosophique J. Vrin, coll. Problèmes et controverses, 2002, note 2, pp. 180-1. Ce même auteur, sur le katechon, affirme ce qui suit : «Si la sécularisation, à travers sa présentation en phases successives s’imposant avec une logique implacable, apparaît comme une sorte de fatalité historique, le Katechon constitue pour Schmitt l’une des seules contre-figures chrétiennes authentiques qui lui soient opposables, sans doute en ceci qu’elle ne doit rien aux visions optimistes de l’Histoire que la pensée moderne a créées et qui se sont parfois mêlées aux représentations chrétiennes», in op. cit., p. 180.

(3) Carl Schmitt, Théologie politique (traduction et préface de Jean-Louis Schlegel, Gallimard, coll. Bibliothèque des sciences humaines, 1988), p. 106. J'ai ajouté le verbe manquant entre crochets, car la phrase donnée par le traducteur, sans lui, me paraît être incomplète. Le premier ouvrage s'étend des pages 9 à 75 et le second des pages 77 à 182.

(4) Jean-Claude Monod, dans l'ouvrage précédemment cité, affirme qu'«on peut lire ainsi la théologie politique de Schmitt comme la tentative désespérée d’un juriste catholique, profondément hostile mais capable de s’appuyer sur elle, pour reformuler l’espace des positions politiques contemporaines comme des positions crypto-théologiques, dans la langue de la décision théologique : pour ou contre le dogme du péché originel, pour ou contre l’anthropologie «positive» de «l’homme naturellement bon», pour ou contre l’Antéchrist…» (op. cit., p. 193).

(5) Raison pour laquelle le traducteur et commentateur de l'ouvrage le plus célèbre de Carl Schmitt, Jean-Louis Schlegel, est dans son droit le plus strict lorsqu'il affirme que : «Théologie politique : même à supposer que Blumemberg ait raison et que nous soyons totalement «déthéologisés», il est urgent de réhabiliter, en France plus qu’ailleurs peut-être, le premier mot du titre», pour comprendre ce dont nous serions prétendûment sortis (p. 17).

(6) Rappelons que Jacob Taubes a évoqué comme en passant, Léon Bloy à propos de Carl Schmitt dans un petit texte aussi dense que fascinant qui est l'objet de cette note. Il existe une étude rapprochant Carl Schmitt de Léon Bloy, parue sous la plume de Theodor Paleologu dans le numéro 6, intitulé Bloy critique de la série Léon Bloy (Lettres Modernes Minard, 2005) dirigée naguère par Pierre Glaudes, mais je n'ai pu, malgré mes efforts auprès de ce dernier et de l'éditeur ayant repris cette série aujourd'hui épuisée, en prendre connaissance.

(7) Sur ce radicalisme, notons ce passage : «Car, ce qui distingue leur philosophie [celle des philosophes catholiques de l’État] contrerévolutionnaire de l’État, c'est la conscience que l'époque réclame une décision, et c'est avec une énergie qui s'enfle jusqu'aux limites du possible entre les deux révolutions de 1789 et 1848 que la notion de décision vient au centre de leur pensée» (p. 62).

(8) Comme est subtile la thèse de Carl Schmitt, en ceci qu'elle détache la symbolique politique la plus anodine sur un fonds qui est supra-terrestre, et que Jean-Pierre Monod résume de la façon suivante : «Sécularisation et théologie politique : la prouesse intellectuelle de Schmitt est assurément d’avoir articulé une pensée de l’histoire qui prend acte du retrait de la théologie comme «secteur dominant» avec une pensée du politique qui ménage une place permanente à la théologie, à la fois comme source oubliée des concepts de la théorie de l’État et comme pôle ultime des «prises de position» politiques, ancrées dans une métaphysique qui repose elle-même toujours, «en dernière instance», sur un certain credo», in op. cit., p. 194.

(9) Jacob Taubes, op. cit, pp. 15-6.

(10) Richard Rorty, Science et solidarité, la vérité sans le pouvoir (traduction de J.-P. Cometti, Éditions de l’Éclat, 1990), p. 11.

Lien permanent | Tags : philosophie, politique, théologie, théologie politique, carl schmitt, jean-luc evard, nicolaus sombart, éditions gallimard, hans blumemberg |  |

|  Imprimer

Imprimer