En relisant Monsieur Ouine de Georges Bernanos (11/09/2019)

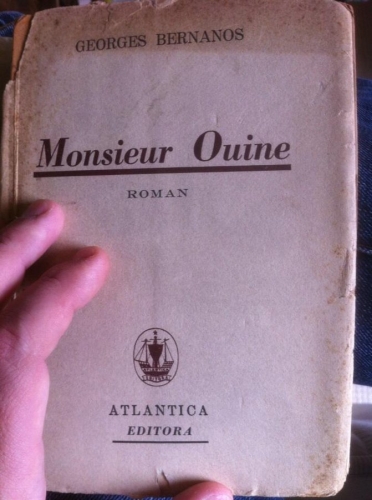

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone. Monsieur Ouine est le roman de Georges Bernanos que j'ai le plus relu. Peut-être même est-il un des romans, avec par exemple La plage de Scheveningen ou Absalon, Absalon ! que j'ai le plus relu au cours de toutes ces années de méthodique dévoration de livres. Le relisant depuis que je l'ai découvert, assez tardivement par rapport aux autres romans de Bernanos, que, consciencieux gamin, je m'appliquai à lire dans l'ordre de leur parution, je suis passablement étonné d'y dénicher tel ou tel aspect qui n'avait pas retenu jusqu'alors mon attention.

Monsieur Ouine est le roman de Georges Bernanos que j'ai le plus relu. Peut-être même est-il un des romans, avec par exemple La plage de Scheveningen ou Absalon, Absalon ! que j'ai le plus relu au cours de toutes ces années de méthodique dévoration de livres. Le relisant depuis que je l'ai découvert, assez tardivement par rapport aux autres romans de Bernanos, que, consciencieux gamin, je m'appliquai à lire dans l'ordre de leur parution, je suis passablement étonné d'y dénicher tel ou tel aspect qui n'avait pas retenu jusqu'alors mon attention.Je pense avoir également lu tout ce qui a été écrit sur Monsieur Ouine, et, comme je ne compte pas faire ici office de chercheur, il me faut l'oublier, oublier aussi ce que moi-même j'ai écrit sur le dernier roman de Bernanos, par exemple en analysant la figuration du Mal au moyen du concept kierkegaardien d'hermétisme démoniaque, pour tenter de le recevoir dans la stupéfaction qu'il produisit, en ce mois d'avril 1992 si j'en crois mes archives électroniques où, depuis 1987, j'ai méthodiquement consigné chaque ouvrage terminé. Il est curieux de constater que c'est quelques jours à peine avoir terminé cette lecture que je relus, alors pour la troisième fois, le Cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Bien des années plus tard, dans le dernier numéro des Études bernanosiennes dirigées par le cher Michel Estève, je devais rapprocher ces deux plongées dans le Mal, choisissant, pour en illustrer la note publiée sur ce blog, une photographie réalisée à la nuit tombante au Parc de la Tête d'Or, à Lyon où je me promenais assez tristement, montrant un ciel nocturne curieusement creusé de courants effilant les nuages, les tordant presque, comme les deux pôles que constituent ces romans s'attiraient tout en s'excluant et créaient d'invisibles torsades autour desquelles la matière s'enroulait à son gré.

Je pensais cette fois-ci m'attacher à la dimension apocalyptique et prophétique du texte qui, lors de tel dialogue saisissant entre Steeny et son jeune ami, l'infirme Guillaume, évoque les morts, pour le moins récalcitrants, de la Première Guerre mondiale, et mettre ainsi à profit les aperçus rédigés par Albert Dauzat, après avoir déniché un exemplaire passablement usé de ses Légendes, prophéties et superstitions de la Guerre (et non de la Grande Guerre, comme l'indique par erreur une réédition moderne du livre), un livre que la nouvelle d'Arthur Machen intitulée Les anges de Mons m'avait donné envie d'étudier. Si Albert Dauzat évoque bien dans son livre ce texte étrange du maître de Lovecraft comme le cas singulier d'un texte inventé de toutes pièces que d'innombrables combattants tinrent pour une vérité établie, ma moisson fut à peu près nulle car cet ouvrage s'inspirant de celui, célèbre, de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules, qui distille ici ou là une confiance indéfectible dans la marche du Progrès, veut prouver que les signes, fausses nouvelles, prophéties et superstitions méthodiquement consignés par notre savant compilateur ne sont guère plus que les témoignage d'époques troublées, particulièrement les guerres qui, «en augmentant la nervosité et la crédulité générales, donnent naissance à un grand nombre de faux bruits qui, lorsqu'ils correspondent à l'état d'esprit du milieu, ont tôt fait de s'accréditer dans l'âme simpliste des foules» (1).

Rien, donc, de ce côté-là, même si nous pourrions parler de telle scène de lynchage, dans le roman de Bernanos, comme relevant de la nervosité et de la crédulité générales, alors même que je fus frappé, recommençant ma lecture, par les images, souvent saisissantes, qui traduisent une fuite éperdue, une «fuite immense», écrit Bernanos (2), des éléments se jetant vers on ne sait quelle bordure du monde, on le dirait tout pressés de se ruer, telle la jument de la folle Ginette, vers quelque impossible révélation. Tout fonce vers une destination dont Bernanos ne nous dit rien, probablement parce que lui-même n'avait aucune idée du lieu, s'il s'agit bien d'un lieu d'un autre point de vue que métaphorique dont il s'agit, vers lequel son histoire crépusculaire se dirigeait. La bouche dévorante qu'est Ouine au moment de son agonie ? La fosse, encore ouverte, dans laquelle les villageois de Fenouille semblent tous vouloir tomber, comme s'ils voulaient rejoindre le corps du petit vacher assassiné ? Nous ne le savons pas. Bernanos ne le sait pas davantage, lui qui, significativement, multiplie dans son roman les questions auxquelles il n'apporte aucune réponse.

C'est finalement une autre lecture, celle que Georges Bernanos fit devant son grand ami Robert Vallery-Radot et que celui-ci évoqua dans Le Figaro Littéraire du 11 juillet 1936, qui évoque le mieux cette impression de grands vents soufflant sur toutes pistes de ce monde, sur toutes faces de vivants, pour le dire avec le poète. Je cite longuement ces très belles lignes de l'article intitulé Mon ami Bernanos, lignes qu'autrefois, étudiant, je rejetais avec dédain parce que, du haut de ma bêtise satisfaite, tout pressé d'amasser des preuves et des indices et de bâtir des démonstrations, je les jugeais lyriques, donc inutiles pour ma besogne éminemment universitaire : «Allongé sur le divan noir, il me regarde de son œil changeant, couleur des mers lointaines, la tête un peu penchée, et il rit silencieusement, d'un air d'enfant rusé. Un carton noir jaspé de blanc et de rouge, gonflé de feuillets, est à côté de lui; il sait qu'il va me lire le nouveau roman qu'il achève, l'étrange histoire de Monsieur Ouine, ancien professeur de langues, et il retarde le moment décisif, par crainte de décevoir mon attente. Il prend son temps, tire lentement de sa poche sa blague à tabac, bourre sa pipe à petits coups de pouce réguliers et attentifs, avec cette gravité rituelle des gens de mer et des soldats; l'éclair du briquet a lui dans l'ombre; un nuage de fumée l'enveloppe comme un dieu; il feuillette les pages couvertes de sa svelte écriture symétrique pareille à une haute futaie de hêtres serrés, soupire, puis, se renversant brusquement sur les coussins, fourrage sa crinière comme pour en tirer des étincelles, tousse trois fois, se penche à nouveau pour prendre son manuscrit et commence, d'un ton timide, d'articuler quelques mots, s'arrête, reprend, se tait, secoue la tête d'impatience, puis, après avoir aspiré une bouffée d'air, part enfin, d'une voix basse un peu sifflante et qui va, s'enflant par degrés. On dirait le vent sous les portes dans les maisons de campagne, à la fin de l'automne, ou les confidences à mi-voix des flammes dans la cheminée, quand la veillée se prolonge. L'incantation a commencé; l'amarre est rompue; le navire de notre destin s'enfonce dans le crépuscule du large, plonge entre les parois d'énormes paquets d'eau; les pétrels virevoltent en piaulant autour des mâts et l'odeur du goudron et du bois verni se mêle à l'arôme salé des vagues... Où les premiers feux du matin nous surprendront-ils ?». L'article se termine sur ces mots : «Les feuillets gisent épars sur le divan noir, oracles tombés de la bouche de la Pythie invisible. La voix chante toujours, emportant tout dans le sillage halluciné de sa course. Toute la pièce est hantée, et le vase de Chine, le cartel et les portraits chuchotent entre eux des secrets oubliés...». Mon Dieu, comme j'ai pu être sot et prétentieux à la fois, car tout est dit je crois (oracles, sillage halluciné de sa course, secrets oubliés) de Monsieur Ouine dans ces lignes simples et belles, qui ne se veulent point une quelconque recension et encore moins une étude, et qui nous rappellent que toute lecture réelle, pas seulement celles de notre enfance abolie, est, d'abord, une aventure que, devenus adultes, nous nous amusons à réduire en la faisant tenir dans de petites cases !

Je ne doute pas que Robert Vallery-Radot ne fût comme hypnotisé au moment où son célèbre ami lui lut, la voix s'enflant progressivement comme il l'a écrit, tel passage du manuscrit de Monsieur Ouine auquel il tenait tant, comme d'ailleurs le grand écrivain le lui confia dans une lettre datée du 20 novembre 1934 où il déclarait : «Je veux absolument me réserver d’achever Monsieur Ouine, avec les modifications que je crois nécessaires pour éviter autant que possible le reproche d’obscurité, formulé par un certain nombre de pauvres types. Monsieur Ouine est ce que j’ai fait de mieux, de plus complet. Je veux bien être condamné aux travaux forcés, mais qu’on me laisse libre de rêver ce bouquin en paix».

D'ailleurs, c'est ce ton qui convient le mieux à la lecture de Monsieur Ouine, la voix s'élançant, mimant une écriture qui n'est elle-même jamais au repos, se lève, s'évade vers quelque route fabuleuse, comme si le roman tout entier résistait de toutes ses forces au puits gravitationnel que représente l'ogre ouinien qui «absorbe» alors que «d'autres rayonnent, échauffent» (p. 1423), avale tout, comme s'il s'agissait en somme de parvenir à s'échapper du trou noir entouré de son disque d'accrétion : tout objet qui y tombe est réputé perdu à jamais, dissout par les forces colossales du monstre stellaire, invisible et dont l'invisibilité est l'essence même. Monsieur Ouine, d'ailleurs, ne se disloque-t-il pas lui-même, s'efforçant, au moment de mourir, de réunir «les tronçons de [sa] vie» (p. 1548) ? D'où, peut-être, tant d'images, souvent somptueuses qui miment la «course démesurée» (p. 1381), le «roulement sourd» (p. 1388), l'élan, la fuite, le projectile jailli d'une fronde (plusieurs fois évoquée, comme à la page 1411), la masse pesante qui sera «entraînée par son propre poids comme une pierre» (p. 1425), la cavalcade démentielle de la jument géante de Ginette, la soif dévorante, rimbaldienne, du jeune Steeny si pressé de fuir la maison maternelle devenue, grâce à la diligence de Miss, une prison dorée toute bruissante de caresses féminines et de chuchotements complices : «Si la vie n'est qu'un obstacle à forcer, je la force, je sortirai de l'autre côté tout écumant, tout sanglant» (p. 1381) déclare ainsi le jeune garçon à son ami, l'infirme Philippe, ajoutant que sa convention, passée avec celui qui est chargé de porter ses péchés, a toujours été de «foncer droit devant» (p. 1387), comme la jument monstrueuse de Mme de Néréis, bien capable de «charger contre un mur» (p. 1417).

Pourquoi, écrivant ces lignes, je ne puis m'empêcher de songer au beau livre de Max Picard intitulé La fuite devant Dieu ? Tout s'élance et galope dans ce roman, qu'il s'agisse du «ciel gris» (p. 1393), de «la grande houle radieuse accourue du fond des cieux» (p. 1458), des «vertigineuses masses d'ombre» (p. 1433) qui jamais ne semblent pouvoir être ralenties ou de la «belle route ! La chère route !» (p. 1408) qui s'ouvre (via rupta) sur l'avenir, l'espérance peut-être, alors que l'univers chavire lui aussi, «tout le paysage» glissant ainsi «jusqu'au creux de la houle» (p. 1414) ou bien ce sont de «noirs oiseaux d'hiver [qui sont] jetés en dérive à mille pieds au-dessus des collines» (p. 1470).

Cet élan que rien ne semble, non, pas même Monsieur Ouine faisant pourtant office de siphon universel, qui n'est «qu’orifice, aspiration, engloutissement, corps et âme, béant de toutes parts» (p. 1551) et qui finit, comme un astre occlus, par s'effondrer sur lui-même, être aspiré par lui-même, rentre en lui-même, seule geôle, estime-t-il, de laquelle il ne peut s'enfuir (cf. p. 1560), que pas même Monsieur Ouine donc ne semble pouvoir arrêter, ce souffle qui gonfle le texte bernanosien jusqu'au plus pur lyrisme (3), tisse un entrelacs subtil de liens entre le monde visible et le monde qui ne l'est pas, entre une réalité, aussi banale qu'on le souhaitera comme le montrent tant de romans de Bernanos, et un fonds d'or sur lequel les gestes les plus humbles se détachent, écrivent une histoire fabuleuse où, comme dans les mystères du Moyen-Âge, Dieu et démon s'affrontent par personnages interposés; ces liens sont aussi ceux qui existent entre les vivants et les morts qualifiés comme étant «les héritiers, les légitimes» (p. 1389), bien souvent partis dans leur royaume gris et froid contre leur gré, contre leur volonté dévorante, et tout pressés de revenir hanter les vivants. Ce souffle est aussi celui qui se rue dans l'espace désert qu'ouvre, sous les pas de nos personnages livrés à eux-mêmes, tous orphelins, une filiation cassée ou bien imaginaire, un ancêtre à l'existence problématique ici, là un père que le fils n'a jamais connu, comme si le vent perpétuel du Cheval de Turin de Béla Tarr (4) n'avait pour seul but, dans le roman de Bernanos, que de remplir coûte que coûte le vide que figure génialement ce roman de toutes les dissolutions, et d'abord celle de l'Être devenue boue, magma informe, matière visqueuse qui fermente sous l'action d'on ne sait quelle force, un temps seulement maîtrisée et qui, maintenant que la paroisse est morte, s'insinue lentement partout, dans les murs pourris du château de Néréis comme dans les consciences elles-mêmes faisant eau de toute part. Tous les fils, ici, tous les enfants humiliés, qu'il s'agisse de Steeny se cherchant un héros à servir et à admirer (cf. p. 1385) ou du beau braconnier Eugène, mais aussi du père Devandomme à la cervelle hantée de vieux rêves de grandeur dorée pourchassant «les ancêtres sans histoire et presque sans nom» (p. 1455), tous sont à la recherche d'un père, et ce n'est pas pour rien que tel «mystérieux petit lieutenant à la culotte orange galonnée d'or» (p. 1378), venu aussi vite que parti dans le roman, se propose «d'établir la filiation» (p. 1379), c'est-à-dire, en restaurant la piété, tenter de refonder un ordre qui ne s'enfoncerait point dans l'universel marasme. Mais ce lien brisé, ce centre perdu pour le dire avec Lorentzatos et Sedlmayr, peut aussi être l'occasion d'une libération, et permettre le départ auquel tout enfant, entrant dans l'âge adulte, aspire mais craint dans le même mouvement, se souvenant de la piteuse façon qui fut le dernier salut de tant de grands aventuriers : «Plus d'ancêtres» s'exclame, avec une joie mauvaise, Steeny, toujours prompt à sentir quelque «furieuse poussée du sang vers sa nuque» (p. 1450) car, avec chaque nouveau départ d'homme inflexible sur les routes, «le monde commence» (p. 1389) et ainsi est-il possible de rebâtir une arche, si bellement évoquée dans La Route de Cormac McCarthy. Il est à ce titre significatif que Bernanos affirme du vieux Vandomme que «son devoir est de durer, durer sans plus. Durer, demeurer, rester immobile à travers ce qui bouge, durer comme un arbre, comme un mur, tenir bon» (pp. 1461-2), comme le père doit coûte que coûte durer pour protéger son fils des dangers inouïs qui les guettent sur la route s'enfonçant dans les terres glaciales, ordes, ravagées. Et, s'il n'est décidément pas possible de durer et de perdurer, alors il faut fuir, s'élancer, pour tracer une dernière orbe étincelante, hors du monde, comme l'a fait Jambe-de-Laine selon Monsieur Ouine : «Elle s’est échappée, voilà le mot, elle s’est élancée hors de toute atteinte – échappée n’est peut-être pas le mot qui convient – elle s’est élancée comme une flamme, comme un cri» (p. 1559).

Mais, dans le monde que nous décrit Georges Bernanos comme s'il l'avait réellement vu, rien ne semble pouvoir résister à une mystérieuse force d'avachissement, de consomption, de destruction qui attire, avale et engloutit tout, les mots (et tant de personnages de ce roman ne parviennent pas à les trouver !) comme les attitudes, y compris les plus nobles, comme celle d'Eugène et de sa compagne, qui se donnent la mort (5), le beau braconnier taciturne étant soupçonné d'avoir tué le jeune valet des Malicorne. Même le Christ semble chavirer dans cet univers qui tangue et fait eau de toutes parts, le curé de la paroisse de Fenouille, une fois son sermon apocalyptique craché à la face stupide de ses ouailles, ne parvenant même plus à fixer son regard «sur la grande Croix de bois noir, suspendue à l'un des arceaux de la voûte» (p. 1491). C'est d'ailleurs le curé qui semble le mieux comprendre de quoi il en retourne dans le boueux village de Fenouille, lorsqu'il décrit le proche avenir au ventre tout gonflé de créatures que l'on avait oubliées, attendant, comme un lion cherchant qui dévorer, que le dernier chrétien, décidément las de son baptême et lorsque les paroisses comme celle de Fenouille auront commencé de flamber, redevienne une bête et pire que cela encore, pire qu'une bête, une de ces créatures dont nous avons depuis longtemps oublié le nom, à supposer qu'elles en aient jamais eu un. Je cite ce beau passage, dont le rythme, une fois de plus, fait souffler un vent sauvage, rédempteur qui sait, sur le paysage en pleine fermentation du village de Fenouille, comme s'il s'agissait de le balayer, de le purifier, de l'assainir ou si une telle tâche s'avérait décidément impossible, de le raser jusqu'aux racines : «L’heure vient où sur les ruines de ce qui reste encore de l’ancien ordre chrétien, le nouvel ordre va naître qui sera réellement l’ordre du monde, l’ordre du Prince de ce Monde, du prince dont le royaume est de ce Monde. Alors, sous la dure loi de la nécessité plus forte que toute illusion, l’orgueil de l’homme d’Église, entretenu si longtemps par de simples conventions survivant aux croyances, aura perdu jusqu’à son objet. Et le pas des mendiants fera de nouveau trembler la terre» (pp. 1494-5). Nous voyons que, selon Bernanos, c'est à un dépouillement bien supérieur à celui qui consisterait, pour le prêtre, à se débarrasser ou plutôt : à être contraint de se débarrasser de son orgueil, que nous devons nous résoudre, et il n'est absolument pas certain qu'il redoute tant que cela le pas des mendiants, si ce dernier peut être le gage, aussi destructeur qu'on le voudra, d'une renaissance.

Le roman lui-même illustre, dans une de ses scènes les plus magnifiques semblant mimer un mouvement de concentration puis de dilatation de nouveau suivi d'une concentration, la justesse des propos si peu communs du prêtre : je veux parler bien sûr de la scène du meurtre collectif de Jambe-de-Laine par les villageois venus assister à la mise en terre du petit vacher, leur esprit lourd ayant été passablement galvanisé par l'alcool, le sermon du prêtre mais aussi par le discours incompréhensible du maire de Fenouille, Arsène, hanté par la pureté perdue et pour lequel c'est l'univers tout entier qui pue le péché, le vice, le Mal, et qui pue d'une odeur dont seul le feu, sans doute s'imagine ce pauvre fou, nous débarrasserait. Qui ne songerait à une scène comparable dans Le Tentateur d'Hermann Broch, dont ces mots pourraient avoir été écrits par Georges Bernanos : «Commettre le meurtre à l’appel du paganisme du sang, le commettre à l’appel du paganisme technique, c’est une seule et même chose, car le paganisme a besoin de meurtre pour pouvoir subsister» ?

C'est à l'occasion d'une discussion impromptue avec le médecin du village de Fenouille que le prêtre, en délicatesse avec ses supérieurs depuis les lamentables événements qui semblent avoir réveillé les plus vieux démons dans l'esprit de paisibles villageois ni meilleurs ni plus mauvais que d'autres, expose ses étranges visions : si l'homme parvenait à se débarrasser de Dieu, nul doute à ses yeux qu'il ne deviendrait alors la victime d'étranges maux que les scientifiques auraient toutes les peines du monde à classer, et que dire de réussir à les endiguer. Ainsi, le prêtre commence par poser un paradoxe : «Pour reprendre l’expression qui vous a surpris tout à l’heure, on ne peut nier que Dieu se soit fait petit depuis longtemps, très petit. D’où l’on conclut qu’il se fera petit demain comme hier, plus petit, de plus en plus petit. Rien, cependant, ne nous oblige à le croire» (p. 1508). Le pauvre, autant dire l'homme occidental dans son ensemble, n'a plus de mots pour nommer ce qui lui manque, et c'est dans ce silence ajoute Bernanos, ou plutôt, dans ce mutisme, que le Mal va finir de digérer sa proie, non sans que cette dernière, ne comprenant pas ce qui lui arrive, jette une toute dernière fois ses forces, sa colère et peut-être même sa haine dans l'assaut final. Dieu les aurait prises, cette colère et cette haine, car la révolte vaut toujours mieux que l'impassibilité, le désespoir, mais sait-on ce que l'Autre fera de tels aliments ? : «Oui, monsieur, l’heure vient (peut-être est-elle déjà venue ?) où le désir qu’on croit avoir muré au fond de la conscience et qui y a perdu jusqu’à son nom va faire éclater son sépulcre. Et, si toute autre issue lui est fermée, il en trouvera une dans la chair et le sang – oui, monsieur – vous le verrez paraître sous des formes inattendues et, j’ose le dire, hideuses, horribles. Il empoisonnera les intelligences, il pervertira les instincts et… qui sait ? pourquoi le corps, notre misérable corps sans défense ne paierait-il pas une fois de plus la rançon de l’â… de l’autre ? une nouvelle rançon ?» (pp. 1509-10). Le médecin de Fenouille résume le propos de celui qu'il n'hésite pas à traiter de confrère, sans doute par pure politesse : «C’est de la folie [...], de la folie pure. Les trois vertus théologales passant du monde invisible au monde visible, transformées en tumeurs malignes, je suppose ? Monsieur, il est permis de se demander ce qu’on penserait en haut lieu de ces extraordinaires divagations» (p. 1510). Quelques pages plus loin, il tentera, discutant avec le prêtre des obsessions du maire de Fenouille, qui reste visiblement «hanté par le fantôme de ses innocences perdues», de définir de nouveau les étonnantes idées du curé, en affirmant : «Si je vous entends bien, vous prétendez qu’une certaine déficience… du sentiment religieux… pourrait se traduire par… certains phénomènes pathologiques… qui iraient même… jusqu’à une transformation profonde de… de l’espèce ?…» (p. 1524). Le prêtre ne tarde pas à répondre au médecin, et je cite intégralement ce passage vraiment remarquable, qui sonde notre propre présent, mais aussi, surtout, ce qu'il nous sera peut-être donné de voir, avec une justesse véritablement remarquable, passage qui à lui seul nous permet de dire que le dernier roman de Georges Bernanos représente une plongée absolument inédite à ma connaissance dans des eaux pour le moins aussi profondes que dangereuses, qui plus est susceptibles de provoquer bien des remous et des grimaces de dégoût : quoi, un écrivain peut-il se prétendre, sans craindre le ridicule, se prendre pour un prophète ? Il semblerait que oui, et nul besoin pour ce faire de plaider l'existence, pour le moins suspecte, d'un quelconque don de seconde vue, car Georges Bernanos, dans son dernier roman, ne fait finalement que tirer des conséquences logiques, bien qu'extrêmes, des propositions (la poisse que d'écrire comme un universitaire, à coup de concaténations et de petites déductions !) qu'il a tenté d'illustrer dans chacun de ses écrits : l'homme sans Dieu est bien davantage qu'un loup pour l'homme, car il devient ou redevient alors un sauvage, un démon. Écoutons le prêtre de Fenouille annoncer un monde qui, s'étant débarrassé de Dieu, n'est toutefois pas parvenu à annihiler la si douloureuse nostalgie de la pureté : «N’importe ! dit le prêtre. Vous aurez un jour la preuve qu’on ne fait pas au surnaturel sa part. Oui, reprit-il après un silence, de cette voix qui contrastait chaque fois si étrangement avec son ton habituel qu’elle semblait appartenir à un autre, lorsque vous aurez tari chez les êtres non seulement le langage mais jusqu’au sentiment de la pureté, jusqu’à la faculté de discernement du pur et de l’impur, il restera l’instinct. L’instinct sera plus fort que vos lois, vos mœurs. Et si l’instinct même est détruit, la souffrance subsistera encore, une souffrance à laquelle personne ne saura plus donner de nom, une épine empoisonnée au cœur des hommes. Supposons qu’un jour soit consommée l’espèce de révolution qu’appellent de leurs vœux les ingénieurs et les biologistes, que soit abolie toute hiérarchie des besoins, que la luxure apparaisse ainsi qu’un appétit des entrailles analogue aux autres et dont une stricte hygiène règle seule l’assouvissement, vous verrez ! – oui, vous verrez ! – surgir de toutes parts des maires de Fenouille qui tourneront contre eux, contre leur propre chair, une haine désormais aveugle, car les causes en resteront enfouies au plus obscur, au plus profond de la mémoire héréditaire. Alors que vous vous flatterez d’avoir résolu cette contradiction fondamentale, assuré la paix intérieure de vos misérables esclaves, réconcilié notre espèce avec ce qui fait aujourd’hui son tourment et sa honte, je vous annonce une rage de suicides contre laquelle vous ne pourrez rien. Plus que l’obsession de l’impur, craignez donc la nostalgie de la pureté. Il vous plaît de reconnaître dans la sourde révolte contre le désir, la crainte entretenue depuis tant de siècles par les religions, servantes sournoises du législateur et du juge. Mais l’amour de la pureté, voilà le mystère ! L’amour chez les plus nobles, et chez les autres la tristesse, le regret, l’indéfinissable et poignante amertume plus chère au débauché que la souillure elle-même. Passe pour les lâches traqués par l’angoisse de la souffrance ou de la mort qui viennent implorer du médecin leur grâce, mais j’ai vu, – oui, j’ai vu – se lever vers moi d’autres regards ! Et d’ailleurs, il n’est plus temps de convaincre, le proche avenir se chargera de nous départager. Au train où va le monde, nous saurons bientôt si l’homme peut se réconcilier avec lui-même, au point d’oublier sans retour ce que nous appelons de son vrai nom l’antique Paradis sur la terre, la joie perdue, le Royaume perdu de la Joie» (pp. 1525-6). Nous pourrions longuement commenter ce passage extraordinaire, auquel je ne vois pas d'équivalent dans les romans de langue française, mais qui a peut-être constitué la matrice des textes d'un Walker Percy, dont les romans pourraient je crois être lus comme autant d'illustrations des conséquences, à même la vie pratique la plus commune, sans oublier la psychologie humaine, provoquées par l'irrécusable évidence que nous vivons désormais dans un monde qui sait admirablement, du moins en apparence, se passer de Dieu et même de toute véritable quête spirituelle.

Notes

(1) Voir le livre mentionné (publié à La Renaissance du livre en 1919), à la page 7 de son Introduction.

(2) Je me sers de l'édition des romans de Georges Bernanos datant de 1974, p. 1379. Notons que plusieurs fautes subsistent dans ce texte (comme : «Z t !», p. 1437, «un tranche de bœuf», p. 1448, «Il essuya sont front», p. 1466, «un pan des a pauvre», p. 1495, etc.). Ces fautes sont absentes du texte intégral du roman, disponible gratuitement sur la Toile.

(3) Comme le montre ce très beau passage, où se mêlent remarquablement la description d'un paysage que rien ne semble pouvoir arrêter de filer, de s'élancer vers quelque rebord du monde et, justement, l'évocation d'un univers invisible dont le nôtre, plus que le simple reflet, est la doublure charnelle : «C’est maintenant l’heure de la nuit qu’aucun homme ne connaît parfaitement, n’a possédée tout entière, qui tient en échec tous les sens lorsque l’ombre de plus en plus dense remplit l’étendue des cieux et que la terre saturée semble suer une encre plus noire encore. Le vent s’est enfui quelque part, on ne sait où, erre au fond des immenses déserts, des solitudes altissimes où sont venus l’un après l’autre mourir les échos de ses galops sauvages. Une brise, un souffle, un murmure, un essaim de choses invisibles glisse à trente pieds du sol comme flottant sur l’épaisseur de la nuit» (p. 1434).

(4) Nous pourrions sans doute analyser ces deux œuvres en rapprochant leurs paysages, déserts ou bien suintant de boues, qui semblent continuellement balayés par un vent qui annonce lui-même l'universelle dissolution des choses, allant, dans le film du cinéaste hongrois, jusqu'à l'extinction de toute forme de lumière et d'énergie, comme si l'univers se figeait de froid ou s'immobilisait, dans le cas du roman de Bernanos, dans le nez ridicule de Monsieur Ouine.

(5) Comment ne pas songer aux Hauts de Hurle-Vent lorsque Bernanos évoque les amants réunis dans la mort, reposant dans deux fosses jumelles, sans nom, sans croix ?

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, monsieur ouine, georges bernanos, robert vallery-radot |  |

|  Imprimer

Imprimer