Rechercher : bernanos, lapaque

Georges Bernanos vu par Thomas Renaud

Georges Bernanos dans la Zone

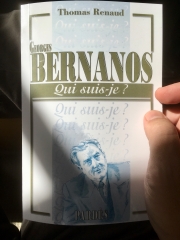

Georges Bernanos dans la Zone Je recommande à celles et ceux qui, ne sachant rien ou presque de Georges Bernanos, voudraient découvrir les textes de celui que Roger Nimier surnomma le Grand d'Espagne, le petit ouvrage bien conçu et illustré de Thomas Renaud (1) qui ne s'embarrasse d'aucune glose universitaire, cite les bons extraits, de l'écrivain ou de ceux qui l'ont connu, et au bon moment; ainsi, grâce à ces belles vertus d'économie qui ne sont plus guère répandues, il va à l'essentiel.

Je recommande à celles et ceux qui, ne sachant rien ou presque de Georges Bernanos, voudraient découvrir les textes de celui que Roger Nimier surnomma le Grand d'Espagne, le petit ouvrage bien conçu et illustré de Thomas Renaud (1) qui ne s'embarrasse d'aucune glose universitaire, cite les bons extraits, de l'écrivain ou de ceux qui l'ont connu, et au bon moment; ainsi, grâce à ces belles vertus d'économie qui ne sont plus guère répandues, il va à l'essentiel. Cet essentiel, à force d'être noyé sous des gloses universitaires plus ou moins originales (et je n'exclus bien évidemment pas les miennes de cette chape), est pourtant d'une simplicité dont nous ne mesurons plus guère la richesse tout autant que la rareté : Georges Bernanos, «proche du petit peuple et de son humble condition» (p. 30) selon l'auteur, se moquant comme d'une guigne «de savoir si les pharisiens qu'il épinglait étaient de l'une ou de l'autre auberge partisane» (p. 85), fut sa vie d'homme durant un esprit totalement libre, détestant ceux qu'il nommait savoureusement les «chrétiens de pain d'épice» (p. 20), ces catholiques français honorant «la neutralisation de la Providence par la capitalisation, le salut sous garantie contractuelle» (p. 19).

Cette discrétion n'est toutefois pas transparence car Thomas Renaud, aussi bien à propos de l'exil de Georges Bernanos au Brésil, qui bien sûr lui fut reproché, que de sa collaboration avec Le Figaro du très riche Coty, ou encore pour ce qui est de son admiration jamais démentie envers Édouard Drumont (2), ne se gêne pas pour souligner que l'auteur «a toujours su payer le prix de son indépendance et de sa radicalité» (p. 98), peut-être parce que, «toute sa vie, [il] aura la passion évangélique des âmes brisées» (p. 80), ce qui suppose de ne point totalement rejeter les salauds, les pécheurs, les imposteurs et même les criminels dans un abîme d'exécration vertueuse.

Cette discrétion n'est toutefois pas transparence car Thomas Renaud, aussi bien à propos de l'exil de Georges Bernanos au Brésil, qui bien sûr lui fut reproché, que de sa collaboration avec Le Figaro du très riche Coty, ou encore pour ce qui est de son admiration jamais démentie envers Édouard Drumont (2), ne se gêne pas pour souligner que l'auteur «a toujours su payer le prix de son indépendance et de sa radicalité» (p. 98), peut-être parce que, «toute sa vie, [il] aura la passion évangélique des âmes brisées» (p. 80), ce qui suppose de ne point totalement rejeter les salauds, les pécheurs, les imposteurs et même les criminels dans un abîme d'exécration vertueuse.Remercions Thomas Renaud qui, en si peu de lignes, est parvenu à s'effacer devant Georges Bernanos tout en nous donnant, discrètement, des aperçus assez révélateurs de ses propres opinions, comme celle concernant ce qu'est devenu le paysage où le romancier a fait évoluer presque tous ses personnages, puisque, au moment où l'écrivain figurait les aventures tragiques d'un Donissan ou d'une Mouchette, «les environs de Fressin étaient une terre de bocage. Année après année, le pèlerin bernanosien d'aujourd'hui se désole d'y constater les progrès de la triste uniformité de l'agro-industrie. La pauvre Mouchette n'y trouverait peut-être plus de pièce d'eau digne de ce nom pour y disparaître» (p. 27), un constat avec lequel je ne puis qu'être d'accord, après m'être rendu sur ces terres en photographe curieux bien davantage qu'en pèlerin attentif.

Remercions-le encore, ce commentateur qui ne se paye pas de mots, d'avoir dégagé la force qui fut celle de Georges Bernanos : «Ne nous leurrons pas», écrit ainsi bellement Thomas Renaud, car «rester assez pauvre et fragile pour demeurer dans les mains de la Providence est une constante de la spiritualité bernanosienne», cette «ligne de crête», poursuit l'auteur, ayant été «suivie avec une abnégation et une constance qui forcent le respect» (p. 91), le relevé, fût-il distrait, des tribulations de l'homme toujours sans le sou ou, en ayant un peu, le gaspillant si vite, refusant les honneurs, montrant si besoin en était que «Bernanos a toujours su payer le prix de son indépendance et de sa radicalité» (p. 98), raison pour laquelle, sans doute, cet «infatigable héraut» ne cesse «de sonner l'appel des aristocrates de demain» (p. 112).

Notes

(1) Thomas Renaud, Georges Bernanos (Pardès, coll. Qui suis-je ?, 2018). Toutes les pages entre parenthèses, sans autre mention, renvoient à notre édition. Le texte a été soigneusement relu, ce qui, comme je ne cesse de le répéter, devient de plus en plus rare, y compris dans des maisons d'édition réputées sérieuses. Je signale toute de même ce qui est peut-être une étourderie à la page 85, les «milices d'Aragon» dont parle Simone Weil dans la fameuse lettre qu'elle adressa à Georges Bernanos pour le remercier d'avoir écrit Les Grands Cimetières sous la lune désignant bien évidemment une région espagnole et non Aragon, cité immédiatement après cet extrait par Thomas Renaud, bien que je ne sache là s'il s'agit d'un clin d’œil ou d'une étourderie.

(2) «La Grande Peur des bien-pensants est la pièce à conviction que l'on retient pour faire de Georges Bernanos un écrivain antisémite. C'est, avec nos œillères contemporaines, aller un peu vite. Il y a eu un Bernanos maurrassien, c'est-à-dire considérant les juifs de France comme représentant l'un des quatre États confédérés et considérant qu'il existe en France un «problème juif». C'est incontestable» (p. 67).

10/02/2019 | Lien permanent

Entretien avec Jean-Loup Bernanos

À la mémoire de Brigitte Bernanos, décédée le 6 août dernier.

Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone. Cet entretien avec Jean-Loup Bernanos, mené par Gaël Olivier Fons et moi-même, a paru dans le troisième numéro de notre revue Dialectique publiée durant l’hiver 1997. Je me suis borné, ici et là, à amender quelques incorrections grammaticales et/ou stylistiques. Jean-Loup Bernanos, le fils cadet de Georges Bernanos, est mort en 2003. Je n'ai pas eu l'occasion de le revoir après m'être longuement entretenu avec lui, à cette unique occasion. Que ces quelques lignes saluent sa mémoire, modestement et avec du retard (dû au fait que je viens seulement de me replonger dans les vieux exemplaires de cette revue, ainsi que dans ceux de la revue qui en accompagnait la vente, Les Brandes), et le travail inlassable dont son père, Georges Bernanos, fut le centre aimé et admiré.

Cet entretien avec Jean-Loup Bernanos, mené par Gaël Olivier Fons et moi-même, a paru dans le troisième numéro de notre revue Dialectique publiée durant l’hiver 1997. Je me suis borné, ici et là, à amender quelques incorrections grammaticales et/ou stylistiques. Jean-Loup Bernanos, le fils cadet de Georges Bernanos, est mort en 2003. Je n'ai pas eu l'occasion de le revoir après m'être longuement entretenu avec lui, à cette unique occasion. Que ces quelques lignes saluent sa mémoire, modestement et avec du retard (dû au fait que je viens seulement de me replonger dans les vieux exemplaires de cette revue, ainsi que dans ceux de la revue qui en accompagnait la vente, Les Brandes), et le travail inlassable dont son père, Georges Bernanos, fut le centre aimé et admiré.C’était un matin du mois d’octobre. La rue des Dames, que nous découvrions dans l’urgence de sa vie quotidienne, tranquillement nous conduisait jusqu’au bel appartement, dont le salon, pourtant vaste, était mangé par une autre lumière que celle du jour, l’éclat souverain du regard de Georges Bernanos – livres, tableaux, photographies – dans la demeure de son fils, et sans doute aussi, pendant les quelques heures qu’a duré l’entretien, dans les paroles que nous avons échangées à son propos, virevoltantes autour de la présence comme de larges palmes de fraîcheur. Les lignes que nous reproduisons ici ne sont que des extraits d’un entretien trop volumineux pour être publié tel quel : ont ainsi été sacrifiés quelques réflexions intéressantes sur les rapports unissant l’œuvre de Bernanos et celle de Péguy, d’autres qui évoquaient le don de prophétisme de l’écrivain, d’autres encore qui concernaient le fascinant roman qu’est Monsieur Ouine ou l’œuvre ultime, le testament spirituel que sont les Dialogues des Carmélites. Cela ne fait rien. Que Jean-Loup Bernanos et son épouse soient vivement remerciés de leur accueil franc et simple, de cette simplicité d’enfant que Georges Bernanos assurément incarnait aux yeux de ceux qui l’ont approché.

1 – L’œuvre de polémiste de Georges Bernanos est pour le moins paradoxale. Admirateur d’Édouard Drumont, il récuse pourtant violemment l’antisémitisme de Hitler. Fervent catholique, il fustige avec une verve terrible l’attitude du clergé espagnol durant la guerre d’Espagne. Adepte de Charles Maurras, il se retrouve aux côtés de Malraux pour condamner les excès de la «Croisade» franquiste. Issu des Camelots du Roi, il se rallie à l’esprit du 18 juin 1940 et incarne la Résistance face au nazisme. Selon vous, quelle continuité faut-il chercher dans cette trajectoire politique pour le moins paradoxale ?

Jean-Loup Bernanos – Il faudrait plutôt parler de la discontinuité des autres car, chez Bernanos, il y a une continuité absolue. Il est resté parfaitement fidèle à lui-même du début jusqu’à la fin. Posez-vous la question que Bernanos adressait aux jeunes : «Vous croyez être libres ? Mais seriez-vous capables, jour après jour, de vous remettre en question, de remettre en question tout ce que vous avez adoré la veille ? Allez-vous mettre – en avez-vous la force ? – vos idoles Bas ?» Bernanos a cru avoir trouvé des maîtres, des guides, des compagnons qu’il a suivis pendant un certain temps ; il s’est aperçu qu’on l’avait trompé, et il a changé de voie, d’interlocuteur.

Pourquoi était-il d’Action Française ? Tout simplement parce qu’il était royaliste. Il est né royaliste, a vécu en royaliste, est mort royaliste. Vous savez, il suffit de lire Maurras pour s’apercevoir que sa fameuse ambition de restaurer la monarchie est devenue typiquement politicarde, qu’elle employait des méthodes tout à fait républicaines (avec des députés à la Chambre, songez à Léon Baudet qui siégeait à l’Assemblée nationale…). Alors, qui de Maurras ou de Bernanos a trahi l’autre ? Bernanos s’est trouvé dans la Résistance, Maurras dans la collaboration.

Vous parlez de Drumont. Personnellement, je ne lui pardonne pas d’avoir écrit La France juive ; ce livre m’est resté en travers de la gorge. Pourtant, il faut lire Drumont plutôt que d’en parler mal. Si Bernanos a lu cet auteur et a condamné néanmoins sans aucune ambiguïté le nazisme et son antisémitisme viscéral, c’est qu’il a dû trouver dans ses livres autre chose que le plus bas antisémitisme : la dénonciation de la finance, du capitalisme devenus fous, de l’Argent qu’on associait, traditionnellement alors, au «monde juif», c’est cela que Bernanos retenait.

Aussi, la vision apocalyptique d’un monde qui, rongé par toutes les lèpres du modernisme, semble proche de sa fin, comme quelques pages tragiques de La Fin d’un monde le montrent. D’ailleurs, cela me fait penser que l’on a fait au grand Léon Bloy le même reproche d’antisémitisme, à propos d’un livre pourtant remarquable sur la question, intitulé Le Salut par les Juifs, dans lequel le «Mendiant ingrat» affirme que la rédemption si je puis dire du christianisme reste accroché à la Croix la plus formidable, celle de la décision de se convertir des Juifs, notion déjà esquissée par un des livres prophétiques de l’Ancien Testament, Zacharie je crois…

Tout de même, je reviens à ma question : est-ce Maurras plutôt que Bernanos qui a changé ?

Jean-Loup Bernanos – En résumant grossièrement, Bernanos a adressé à Maurras un reproche essentiel, incontournable : le chef de l’Action Française a toujours prétendu qu’il ferait le «coup de force» afin de rétablir la monarchie… et il ne l’a jamais fait. Toutefois, Bernanos n’aurait pas dû dire à Maurras qu’il avait changé, mais, bel et bien, «Vous m’avez trompé !».

Bernanos royaliste ? Certainement, je vous l’ai dit… Viscéralement – d’ailleurs, il faut préciser qu’il n’a jamais séparé la royauté du christianisme, puisque le Christ est le «Roi des rois» –, au-delà même, en 1919, de sa lettre de démission à l’AF… Survient en 1926 la condamnation de l’AF ; Bernanos, alors, ne s’est pas insurgé en tant que militant, mais contre le fait que le Vatican s’était ingéré dans une affaire d’ordre purement politique (alors que, il faut s’en souvenir, l’Église depuis de nombreuses années faisait des risettes à Maurras, en dépit de son œuvre blasphématoire). Bernanos est donc revenu dans le sein de l’AF, non pas pour Maurras, mais pour défendre les nombreux amis qu’il y gardait, par amour du «petit peuple» bafoué et trompé. C’est là le point essentiel, car Bernanos s’est toujours interrogé sur l’injustice de cette décision prise par l’Église, qui envoyait, littéralement, au diable, des fidèles croyant dur comme fer qu’ils servaient une bonne cause, comme cette jeune femme à qui Bernanos a dédié son Saint Dominique, et qui aurait pu mourir dans les affres du désespoir, si un prêtre n’avait autorisé qu’elle communie, puis qu’elle soit enterrée avec sa médaille d’Action Française.

De retour dans les rangs du mouvement, Bernanos pourtant n’a pas été récupéré par Daudet, Maurras ou Pujo. Ce sont là les prémices de la polémique de 1932.

Bernanos, à partir de cette date, reprochera à Maurras le risque surnaturel infini qu’il a fait courir à celles et ceux de ses compagnons qui ne pouvaient plus communier.

Jean-Loup Bernanos – Oui. Un autre exemple : Bernanos arrive en Espagne, il est chrétien, il est catholique, et que trouve-t-il dans ce pays ? Une situation de confusion atroce. On lui parle alors d’un général, royaliste, chrétien, qui veut rétablir l’ordre. Or, cet homme qui a pu apparaître comme un sauveur aux yeux d’un homme profondément catholique comme l’était Bernanos, voilà qu’il commet les pires atrocités, sous l’autorité scandaleuse, qui plus est, de l’Église. Alors, Bernanos n’hésite pas une seconde : il s’insurge face aux massacres franquistes, il condamne l’Église, la met en accusation, acceptant et comprenant le mot du père De Clérissac, selon lequel il faut souffrir, certes POUR l’Église, mais aussi et surtout PAR Elle.

De même, c’est assez naturellement que Bernanos s’est rallié à De Gaulle dès juin 1940, car il voyait en lui un homme qui ne se couche pas devant la défaite et qui voulait poursuivre le combat : De Gaulle était alors le «symbole de l’honneur français». Néanmoins, après la guerre, quand il devint un homme politique, Bernanos sut prendre ses distances, puisqu’il était avant tout un homme libre qui n’appartient à personne et qu’on ne manipule pas. Dans Le Lendemain c’est vous !, il a écrit ces mots : «À qui prétend me parler au nom de l’Ordre, je lui demande d’abord de montrer ses titres. Mon obéissance n’est pas à qui veut la prendre, n’a pas mon obéissance qui veut. J’appartiens à la plus antique, à la plus illustre chrétienté de l’Europe et qui n’a jamais reçu ses maîtres du hasard, mais des mains mêmes de Dieu.»

2 – Au sujet de l’œuvre romanesque de Georges Bernanos, Albert Béguin a pu écrire dans son Bernanos par lui-même : «Cette profonde cohérence, cette continuité dans l’affrontement toujours recommencé de la mort, est sans doute l’itinéraire le plus sûr qu’il faille adopter, si l’on espère voir s’éclairer d’une même lumière toutes les démarches de cet esprit et tous les épisodes de son existence.» La peur de la mort, les affres de l’agonie, voilà en effet l’un des grands thèmes de l’écriture bernanosienne, que l’on retrouve exprimé aussi bien dans Sous le soleil de Satan, son premier roman, que dans son Journal d’un curé de campagne ou dans ses Dialogues des Carmélites…

Jean-Loup Bernanos – Sur cette question de la mort, il subsiste un grand mystère. Bernanos, ses lettres de jeunesse l’attestent, était obsédé par l’idée de la mort… crainte de la mort, oui, du Néant. Et pourtant, de l’Espagne, où il a failli être tué à trois reprises, jusqu’au Brésil, où il aurait pu être assassiné par un diplomate du régime de Vichy, Bernanos a toujours risqué sa vie.

N’est-ce pas la fraternité que Bernanos a directement connue avec ses camarades de combat sur le front de la guerre de 1914 qui l’a comme prémuni d’une trop grande peur de la mort ? D’ailleurs, j’y songe, cette fraternité des armes n’est-elle pas comme la prolongation de la vénération que Bernanos éprouvait à l’égard de l’esprit d’enfance ?

Jean-Loup Bernanos – Très certainement, oui. Il y a une banalisation de la mort, évidente pour celui qui, comme Bernanos, a connu l’horreur de la guerre. Cependant, cette banalisation n’explique pas tout, par exemple, cette fascination constante pour la mort. Certes, Bernanos n’avait pas peur de la mort, il l’a trop souvent côtoyée pour cela. Pourtant, elle l’obsédait… Ses derniers mots, lors de son agonie, durent adressés à la Mort : «À nous deux maintenant !».

D’ailleurs, pour écrire la mort de M. Ouine, il a bien fallu que Bernanos ne craigne pas un seul instant de toucher les plus bas tréfonds de l’angoisse face au Néant.

Jean-Loup Bernanos – Oui, car la mort de M. Ouine n’est pas une agonie, mais une entrée dans le Néant. Pour qu’un auteur puisse aller aussi loin dans sa manière de camper un personnage, il faut bien, si ce n’est qu’il y ait dans son propre cœur un peu de celui du «professeur de langues» [M. Ouine est en fait ancien professeur de langues], tout du moins qu’il aille très profondément dans la destinée vide de son personnage, qu’il l’accompagne…

Justement, une fois ce constat posé, ne peut-on dire que Bernanos a tenté de «sauver» son personnage ? On voit clairement qu’il y a, pour Cénabre, l’intercession surnaturelle de Chevance et de Chantal; on se souvient aussi de la phrase bouleversante que Bernanos citait dans son Saint Dominique, laquelle reprenait les paroles du saint : ad in infernos damnatos extendebat caritatem suam. La volonté d’un grand créateur n’est-elle pas quelque peu identique, toutes proportions gardées bien évidemment, à celle de saint Paul qui voulait, pour sauver de l’Enfer un seul de ses frères abandonnés, se faire «séparé et anathème du Christ» ?

Jean-Loup Bernanos – En effet, cela a été le projet constant de Bernanos [Jean-Loup Bernanos s’absente pour s’entretenir un moment au téléphone. Suit une conversation avec Mme Bernanos au sujet de l’indicible du Mal dans Monsieur Ouine]. Toutefois, si les romans de Bernanos témoignent d’une psychologie très tourmentée, il ne faut pas croire que cette angoisse soit à l’origine de toutes choses. Bernanos était quelqu’un de gai et drôle, un bon vivant qui jouissait d’une aura formidable auprès des enfants. À dire vrai, ce qu’il cherche à peindre dans ses romans, c’est un univers véritable dans lequel les hommes sont tels qu’ils sont vraiment, au quotidien. Dans le Journal d’un curé de campagne, le curé d’Ambricourt écrit ces mots : «Je ne tourne pas le dos à la mort, je ne l’affronte pas non plus. J’ai essayé de lever sur elle le regard le plus humble que j’ai et il n’était pas sans un secret espoir de la désarmer, de l’attendrir». Domestiquer la mort pour se retrouver humblement dans les bras de Dieu, fera de l’agonie un acte d’amour.

Au cours d’une interview accordée en 1926, l’auteur de Sous le soleil de Satan confiait à Frédéric Lefèvre, à propos de l’écriture de son roman : «l’expérience de l’amour divin n’est pas du domaine du roman». outre une marque de la profonde humilité de l’écrivain face à l’ineffable du surnaturel, Bernanos signifiait ici que, si le don à Satan apporte le désespoir sans abolir l’angoisse, l’amour authentique donne l’espérance et la joie, difficilement communicables au travers de l’écriture. Néanmoins, toute l’œuvre romanesque de Bernanos ne tente-t-elle pas de nous mettre en quête de la Joie promise par le Christ à ses disciples ?

Jean-Loup Bernanos – Assurément. Le plus grand thème bernanosien, en dehors de sa foi permanente, directement palpable, c’est son invincible espérance. Et la joie bien sûr. Vous savez, en fin de compte, les Brésiliens, qui avaient surnommé mon père «l’écrivain d’espérance», ont compris admirablement plus vite que les lecteurs français de quoi il en retournait chez mon père. Le but, le grand but de Bernanos a été de partager avec les autres sa joie, la Joie.

Le démon de mon cœur s’appelle «à quoi bon ?», dit Bernanos. Pensez-vous que le désespoir l’a tenté ?

Jean-Loup Bernanos – C’est évident. Souvenez-vous de cette phrase, dans La Liberté pour quoi faire ? : «la plus haute forme de l’espérance est le désespoir surmonté». cet «à quoi bon ?» peut aussi être vu comme une sorte de lassitude immense; on reprochait à Bernanos d’écrire toujours les mêmes ouvrages sombres. Il fallait bien répétât la vérité autant de fois que le mensonge éclatait. Ce n’est pas une tâche facile qu’a dû accomplir l’écrivain, croyez-moi. La fin de sa vie, d’ailleurs, en témoigne. Vous savez, lorsque nous sommes rentrés du Brésil en 1945, Bernanos était proprement encensé, oui; «Bernanos inspirateur de la Résistance», «Bernanos homme libre»… le grand amour, donc, entre la France et l’écrivain. Cependant, pour lui, le combat était loin d’être fini; comme il l’a écrit, «pendant la guerre la Résistance a été la France debout, après la guerre il faut qu’elle soit la France en marche». pourtant, la France de cette époque, fatiguée, harassée, n’avait guère envie de marcher. Bernanos, lui, a continué le combat, a renouvelé ses mises en garde. Cette attitude fut mal comprise. Le résultat ? Il fut visible lors de son enterrement où, hormis le «petit peuple» des inconnus, ne se pressaient guère les personnalités (Malraux excepté certes, mais venu à titre privé, ainsi que l’aide de camp du général De Gaulle, venu lui aussi à titre privé) : le gouvernement n’était pas représenté, ni l’Académie française… Il n’y avait personne d’officiel… On a même poussé l’ironie jusqu’à placer sur son cercueil le drapeau républicain espagnol plutôt que celui de la France… Sur son lit d’agonie, de quoi croyez-vous que Bernanos se soit inquiété, de son épouse, de ses enfants, de ses amis. Bien sûr, mais avant tout, de savoir qui pourrait reprendre le flambeau qui avec sa disparition allait s’éteindre ; de savoir qui crierait désormais, selon son expression, «casse-cou».

En 1945, Georges Bernanos écrivait à un jeune auteur qui lui demandait conseil : «Si le bon Dieu veut vraiment de vous un témoignage, il faut vous attendre à beaucoup travailler, à beaucoup souffrir, à douter de vous sans cesse, dans le succès comme dans l’insuccès. Car pris ainsi, le métier d’écrivain n’est plus un métier, c’est une aventure, et d’abord une aventure spirituelle. Toutes les aventures spirituelles sont des Calvaires». Bernanos concevait l’acte d’écrire comme une aventure prodigieuse, surnaturelle, un risque qui engage la destinée terrestre et trans-terrestre de l’homme, une épreuve qui se moule sur celle de la Croix…

Jean-Loup Bernanos – Bernanos n’a pas choisi la littérature pour en faire un métier, un gagne-pain, mais parce que c’était pour lui la seule façon de témoigner. Il dit quelque part que, s’il ne s’est pas fait prêtre, c’est parce qu’un laïc peut beaucoup plus, sur bien des terrains, qu’un homme d’Église.

Difficulté d’écrire… Oui, elle fut immense, les manuscrits que nous avons conservés de Bernanos en portent le témoignage saisissant : parfois, d’une page patiemment écrite, il ne reste plus qu’un seul mot qui n’a pas été raturé; parfois même, il ne reste plus rien. [Il faut consulter, à ce titre, le travail remarquable auquel Daniel Pézeril s’est livré en publiant les Cahiers de travail de Monsieur Ouine, Seuil, coll. Le don des langues, 1991]. C’est que Bernanos ne voulait pas tricher, composer avec l’écriture, laquelle était pour lui une sorte de bagne. Une fois qu’il avait recopié au propre son premier jet, il s’était donné comme règle absolue de ne plus to

01/09/2014 | Lien permanent

Les Enfants humiliés de Georges Bernanos

12/06/2011 | Lien permanent

Monsieur Ouine de Georges Bernanos

«This is the dead land

«This is the dead landThis is cactus land

Here the stone images

Are raised, here they receive

The supplication of a dead man's hand

Under the twinkle of a fading star.»

T. S. Eliot, The Hollow Men (1952).

Voici, au format PDF, l'un des chapitres de ma Littérature à contre-nuit évoquant une œuvre fascinante qui à mes yeux, sans conteste, demeure l'un des plus grands romans du siècle passé.

Ce texte a connu, avant de trouver dans mon essai sa forme définitive, bien des publications en revue : il m'a toujours paru essentiel en effet d'évoquer, chaque fois que je le pouvais, Monsieur Ouine, roman que je n'ai lu qu'après avoir dévoré plusieurs fois l'ensemble des livres de Georges Bernanos. Je n'ai pas de honte à avouer qu'une sorte de crainte, une méfiance respectueuse me gardaient d'aborder, trop vite, sans la moindre préparation, un roman que tous ses lecteurs, y compris universitaires (j'ai ainsi retrouvé, avec plaisir, sous la plume de Sarah Vajda, une évocation sensible et... mitterrandienne de l'ancien professeur de langues !), avaient déclaré difficile, opaque, ténébreux, elliptique, profondément étrange pour finir. Monsieur Ouine forme, avec une poignée d'autres romans tels que Absalon, Absalon !, Héros et Tombes et La mort de Virgile, une sorte de constellation noire, illuminant faiblement un monde désertique, spectral, où se dressent les étranges monuments de pierre évoqués par T. S. Eliot, une brèche par laquelle s'échappe la friable réalité de notre monde, une lézarde qui nous permet de regarder... Quoi ?

Qui a lu, qui a relu ces romans, qui a pris la peine, à propos de Bernanos, de lire les envoûtants Cahiers de Monsieur Ouine patiemment déchiffrés par Daniel Pezeril, buttant sur bien des difficultés stylistiques et formelles de pareilles écritures tentant de sonder le Mal et le Néant, parfois pris d'un malaise physique comme il en va des plongeurs en mer victimes de l'ivresse des profondeurs, n'est plus le même je crois, et soyez bien certains que je n'emploie pas à la légère un tel cliché.

Certes, un tel lecteur (qu'aucune caractéristique particulière ne saurait distinguer de tant d'autres si ce n'est son opiniâtreté, une vertu qui aujourd'hui se perd et inquiète...) n'a pas traversé le miroir, puisqu'il n'est pas certain que les romanciers en question aient accompli un tel voyage, en dépit de leurs propres innombrables confessions parfois désespérées, même si je n'occulte pas le fait que, pour au moins deux de ces livres, évoquer une sorte d'expérience initiatique n'est pas une sottise.

Du moins ce lecteur a-t-il cru entrevoir l'univers qui se cache derrière le miroir déformant dont parle l'apôtre.

J'ajoute, pour finir, que les lecteurs déjà familiarisés avec Monsieur Ouine peuvent lire deux longues études récemment publiées dans les Études bernanosiennes dirigées par Michel Estève et éditées par Minard.

25/10/2005 | Lien permanent

Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos

Parution d'un article intitulé La figure de Satan dans Sous le soleil de Satan, une ambiguïté et une complexité fondamentales, in Archives Bernanos n°11, coll. Archives des Lettres modernes n°293, Minard distribution, pp. 5-61.Georges Bernanos dans la Zone.Sur Sous le soleil de Satan.Je signale également que Carlos Sousa de Almeida a entrepris la traduction en portugais d'un de mes textes consacrés au démoniaque, repris en introduction de La Littérature à contre-nuit. L'existence d'un blog comme Stalker, son rayonnement même, aussi modeste qu'on le voudra mais bien réel, ont finalement beaucoup plus de sens en dehors de France que dans l'Hexagone, où le débat d'idées, du moins dans notre domaine, ceux de la littérature et de la critique littéraire, n'a plus beaucoup de sens, faute de combattants sachant se battre.

Parution d'un article intitulé La figure de Satan dans Sous le soleil de Satan, une ambiguïté et une complexité fondamentales, in Archives Bernanos n°11, coll. Archives des Lettres modernes n°293, Minard distribution, pp. 5-61.Georges Bernanos dans la Zone.Sur Sous le soleil de Satan.Je signale également que Carlos Sousa de Almeida a entrepris la traduction en portugais d'un de mes textes consacrés au démoniaque, repris en introduction de La Littérature à contre-nuit. L'existence d'un blog comme Stalker, son rayonnement même, aussi modeste qu'on le voudra mais bien réel, ont finalement beaucoup plus de sens en dehors de France que dans l'Hexagone, où le débat d'idées, du moins dans notre domaine, ceux de la littérature et de la critique littéraire, n'a plus beaucoup de sens, faute de combattants sachant se battre.

03/03/2009 | Lien permanent

Georges Bernanos, l'oublié de Plon

Un regard jeté sur les prochaines parutions d'une maison qui, naguère, fut prestigieuse, ne laisse, sur cet étrange oubli, aucun doute : j'ai eu beau chercher les prénom et nom du Grand d'Espagne, je n'ai trouvé que ceux de Pierre Juveneton, auteur d'un ouvrage sobrement intitulé Ma santé par la naturopathie, de la célèbre Laurence Boccolini, un poétique Puisque les cigognes ont perdu mon adresse, d'un certain François Paul-Cavallier, Je me découvre par la psychogénéalogie ou bien enfin, puisque ce petit sondage nous aura suffisamment renseigné sur la profondeur réellement abyssale où les valeureux scaphandriers des éditions Plon ont décidé de capturer quelques créatures aussi monstrueuses que translucides, de Lise Bartoli, un enthousiasmant Je me libère par l'hypnose. Plon lui, apparemment, est hypnotisé par une idole ayant un nom aussi vulgaire que commun : la médiocrité marchande.

Les magnifiques livres de Georges Bernanos ont donc disparu non seulement de la liste fort savante des livres à paraître au programme de notre noble éditeur mais, plus simplement et d'ores et déjà, des rayons des librairies, puisque les principaux romans de l'écrivain, tels qu'ils ont été édités par Plon, sont devenus pratiquement introuvables. Et que dire des trois volumes de sa correspondance ? Depuis combien d'années sont-ils d'ailleurs introuvables ailleurs que chez les bouquinistes ? Je me souviens que Christian Combaz, dans le numéro spécial que la revue Europe avait consacré à Bernanos, s'était déjà offusqué du traitement infligé par Plon aux romans d'un écrivain sans lequel, sans doute, cet éditeur n'aurait pas été grand-chose de plus qu'un distributeur pour échotiers, ce qu'il est apparemment devenu. Avec empressement, les responsables de cette revue avaient d'ailleurs fait remarquer, comme il se doit, que les propos de l'auteur n'engageaient nulle autre que lui-même.

Bernanos est ainsi non pas à la merci des passants, mais des marchands. Bernanos mort aurait-il été fait prisonnier, par la volonté de quelques grossiers vendeurs de détritus imprimés ayant oublié ce qu'ils devaient à un tel écrivain, d'un Purgatoire éditorial aussi mou que gris, ouinien en somme, exactement le genre de punition qu'il eût fait enrager ce diable de romancier ?

Étant au moins aussi bien renseigné que l'inestimable dénicheur de scoops littéraires picrocholins, j'ai bien évidemment nommé Pierre Assouline, je puis dire à mes lecteurs que je connais le nom de l'éditeur qui, désormais et dès cette année, va accomplir la tâche que Plon aurait dû se faire un devoir de continuer à mener à bien, publier les romans de Georges Bernanos, espérons-le agrémentés de préfaces dignes de ce nom, pas forcément universitaires donc : de vrais textes, tout ce que l'on voudra sauf de la bouillie pré-digérée (et bien mal : quelques gros morceaux risquent de faire s'étouffer nos oisillons estudiantins) par Monique Gosselin-Noat.

Non mes amis, il ne s'agit pas de Gallimard, dont l'édition en deux volumes des romans de Bernanos, annoncée depuis des années dans la collection de la Pléiade, doit décanter dans quelque recoin du bureau d'Antoine, attendant que se cristallise le bon vouloir de ce grand patron. Il est vrai que cette édition, si elle ressemble au dernier texte sur Bernanos, infâme et approximatif, que Monique Gosselin-Noat a signés, risquent de couvrir de ridicule un grand éditeur...

Quoi qu'il en soit, c'est le Castor Astral (ayant publié un recueil des superbes nouvelles de l'un des fils du grand écrivain, Michel) qui va désormais reprendre l'édition des romans de Georges Bernanos.

Et voici, pour saluer à ma façon le terrifiant premier roman de Bernanos, Sous le soleil de Satan paru en 1926 et qui n'a, bien sûr, rien perdu de sa force, les deux premières pages d'un article (qui en compte près d'une trentaine) écrit pour les Études bernanosiennes, dont le numéro 24 semble décidément ne plus devoir paraître, sans doute parce que les éditions Minard ont été liquidées.

06/02/2008 | Lien permanent

La France contre les robots de Georges Bernanos

Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone. Publié à Paris en 1933, le court texte de Nicolas Berdiaeff intitulé L"homme et la machine précède celui de Georges Bernanos de quelqueson is années. Il faut une fois de plus remercier les excellentes éditions R&N de nous redonner ce petit texte assez vif et qui annonce d'une certaine façon le propos de l'auteur de La France contre les robots, puisqu'il pointe, non pas telle ou telle spécificité propre à la technique, tel ou tel rhizome par lequel cette dernière parvient à tisser sa toile planétaire, mais le changement ou plutôt : la rupture de civilisation qu'elle provoque. Ainsi, «la technique, elle, reste étrangère aux symboles, elle est réaliste, elle ne reflète rien, elle crée une nouvelle réalité, tout en elle est présent» puisqu'elle parvient à soustraire «l'homme aussi bien à la nature qu'à l'au-delà» (p. 24). Georges Bernanos eût pu signer cette autre évidence que souligne Berdiaeff : «on n'a pas encore envisagé la machine comme un problème spirituel, comme un facteur de la destinée humaine» (p. 33) qui provoque la destruction de «l'ancien ordre organique» alors qu'une «nouvelle forme d'organisation, créée par la technique, s'impose nécessairement» (p. 38), un ordre de fer contre lequel nous pourrons nous rebeller mais, annonce le philosophe, qu'il nous sera désormais impossible d'arracher complètement de la surface dévastée de la planète comme une touffe de mauvaise herbe. C'est plutôt la surface entière de la planète qu'il nous faudrait détruire, comme si notre monde se transformait, de moins en moins lentement, en cette capitale galactique qu'est la Trantor imaginée par Asimov dans le cycle Fondation.

Publié à Paris en 1933, le court texte de Nicolas Berdiaeff intitulé L"homme et la machine précède celui de Georges Bernanos de quelqueson is années. Il faut une fois de plus remercier les excellentes éditions R&N de nous redonner ce petit texte assez vif et qui annonce d'une certaine façon le propos de l'auteur de La France contre les robots, puisqu'il pointe, non pas telle ou telle spécificité propre à la technique, tel ou tel rhizome par lequel cette dernière parvient à tisser sa toile planétaire, mais le changement ou plutôt : la rupture de civilisation qu'elle provoque. Ainsi, «la technique, elle, reste étrangère aux symboles, elle est réaliste, elle ne reflète rien, elle crée une nouvelle réalité, tout en elle est présent» puisqu'elle parvient à soustraire «l'homme aussi bien à la nature qu'à l'au-delà» (p. 24). Georges Bernanos eût pu signer cette autre évidence que souligne Berdiaeff : «on n'a pas encore envisagé la machine comme un problème spirituel, comme un facteur de la destinée humaine» (p. 33) qui provoque la destruction de «l'ancien ordre organique» alors qu'une «nouvelle forme d'organisation, créée par la technique, s'impose nécessairement» (p. 38), un ordre de fer contre lequel nous pourrons nous rebeller mais, annonce le philosophe, qu'il nous sera désormais impossible d'arracher complètement de la surface dévastée de la planète comme une touffe de mauvaise herbe. C'est plutôt la surface entière de la planète qu'il nous faudrait détruire, comme si notre monde se transformait, de moins en moins lentement, en cette capitale galactique qu'est la Trantor imaginée par Asimov dans le cycle Fondation.Il est ainsi assez remarquable de constater que même si Berdiaeff estime que nous «connaîtrons de grandes réactions contre la technique et la machine», voire "des retours à la nature originelle», il n'en reste pas moins vrai que «tant que l'homme poursuivra son chemin terrestre, jamais la machine et la technique ne seront anéanties». Ainsi Berdiaeff nous avertit contre toute volonté chimérique de revenir à l'état premier, prétendument pur, de la vie de l'homme, car il «n'est pas donné à l'homme de réintégrer le jardin du paradis avant la fin et la transfiguration du monde», bien que «le souvenir et la nostalgie de l’Éden» ne puissent que subsister en nous, «comme subsisteront toujours les reflets du paradis dans la nature, dans les jardins et les fleurs, dans l'art» (p. 41). Le Djihad Butlérien imaginé par Frank Herbert dans un autre cycle de SF au moins aussi célèbre que le premier n'est qu'une chimère.

Contre toute volonté puérile de volonté de «retour à l'économie naturelle et à l'état patriarcal, au règne de l'économie agricole et de l'artisanat, comme le rêvait Ruskin» (p. 40), Berdiaeff nous rappelle que l'élan seul de notre volonté nous sauvera, puisque «la force exigée avant tout de l'homme est la force spirituelle qui l'empêchera d'être asservi à la technique et d'être anéanti par elle» (p. 45). La philosophie de Berdiaeff pourrait dès lors être décrite comme un pragmatisme pessimiste puisqu'il dépend, «en dernière instance, du degré de la force spirituelle en l'homme, pour qu'il échappe à ce terrible destin ou qu'il ait à le subir», puisque "la puissance exclusive de la technique et de la machine nous entraîne précisément vers cette limite : au non-être dans la perfection technique» (p. 46), et qu'en outre c'est bien «cette invraisemblable rapidité de vie qu'exige [de l'âme humaine] la civilisation moderne» qui tend «à faire de l'homme une machine» (p. 49). Finalement, c'est moins la Machine qui pose problème, nous avertit le grand penseur, que le fait que l'homme est de plus en plus son semblable.

C'est pourtant, assez paradoxalement, en raison même de son caractère impitoyable que la technique pourra être contenue sinon renversée, car «c'est cette pitié qu'elle ignore qui limitera sa souveraineté dans la vie» (p. 50) et aussi, bien sûr, Berdiaeff le répète au cours des dernières pages de son petit mais riche ouvrage, l'action inlassable de l'homme qui n'est soumis à aucun fatalisme, même si la situation pourrait nous paraître désespérée : «l'homme est libre, il est appelé à l'activité, le dénouement, par conséquent, dépend de lui» (p. 54), et c'est donc à lui et à lui seul d'empêcher que le monde, qui se déchristianise, ne se déshumanise aussi, c'est même là, précise Berdiaeff, «toute la gravité du problème que soulève la puissance monstrueuse de la technique» (p. 52) contre laquelle la lutte, même si elle est longue et disproportionnée en raison même de ce manque de pitié qui est la force surpuissante et la terrifiante faiblesse de la Machine, son talon d'Achille peut-être, est non seulement possible mais nécessaire, puisque tout reste à faire, non seulement dans «le royaume des cieux», mais aussi dans «le royaume de la terre et de l'univers transfigurés» (p. 58, toute dernière phrase). Le combat à mener contre le triomphe sans partage de la Machine ne pourra qu'impliquer une régénération aussi bien morale, qu'intellectuelle et, donc, spirituelle, de l'homme. Au train dément où courent les choses vers on ne sait quel horizon dévorant, nous avons le droit, contre Berdiaeff, de nous montrer, pour le coup, plus pessimistes que lui.

Le texte de Georges Bernanos, que nous citons ici dans l'édition donnée par Gallimard dans la collection de La Pléiade (1), a été écrit au cours de l'année 1944 et publié en 1947. Il frappe si on le compare à celui de Nicolas Berdiaeff par au moins un de ses plus notables aspects qui n'est autre que son pessimisme foncier. Je parle bien de pessimisme, un mot qui fera sans doute bondir les piètres lecteurs qui n'imaginent pouvoir lire Georges Bernanos que derrière des verres de lunettes lavés à l'eau bénite. C'est bien au contraire la grandeur de cet écrivain de race que de ne nous rien cacher de ses tourments, de ses profondes angoisses, et de ne pas hésiter à employer un ton oraculaire qui semble s'accélérer au fur et à mesure que l'insulte imbécile ! elle-même envahit ses phrases jusqu'à en constituer une forme d'interjection plus amicale que réellement insultante, alors qu'il nous annonce, plus que les effets du désastre en cours, celui dont nous ne savons rien mais qui se lève inéluctablement à l'horizon planétaire : «Les forces révolutionnaires n'en continueront pas moins à s'accumuler, comme les gaz dans le cylindre, sous une pression considérable. Leur détente, au moment de la déflagration, sera énorme» (p. 980).

Le texte de Georges Bernanos, que nous citons ici dans l'édition donnée par Gallimard dans la collection de La Pléiade (1), a été écrit au cours de l'année 1944 et publié en 1947. Il frappe si on le compare à celui de Nicolas Berdiaeff par au moins un de ses plus notables aspects qui n'est autre que son pessimisme foncier. Je parle bien de pessimisme, un mot qui fera sans doute bondir les piètres lecteurs qui n'imaginent pouvoir lire Georges Bernanos que derrière des verres de lunettes lavés à l'eau bénite. C'est bien au contraire la grandeur de cet écrivain de race que de ne nous rien cacher de ses tourments, de ses profondes angoisses, et de ne pas hésiter à employer un ton oraculaire qui semble s'accélérer au fur et à mesure que l'insulte imbécile ! elle-même envahit ses phrases jusqu'à en constituer une forme d'interjection plus amicale que réellement insultante, alors qu'il nous annonce, plus que les effets du désastre en cours, celui dont nous ne savons rien mais qui se lève inéluctablement à l'horizon planétaire : «Les forces révolutionnaires n'en continueront pas moins à s'accumuler, comme les gaz dans le cylindre, sous une pression considérable. Leur détente, au moment de la déflagration, sera énorme» (p. 980).Ce premier extrait nous offre du reste un excellent aperçu sur l'un des thèmes nourrissant ce texte de colère qu'est La France contre les robots, la Révolution, dont Bernanos évoque l'esprit et souligne la nécessité, face à une société dans laquelle les régimes, «jadis opposés par l'idéologie», sont maintenant «étroitement unis par la technique» qui n'a pour seul but qu'abolir la liberté, puisqu'il s'agit toujours «d'assurer la mobilisation totale pour la guerre totale, en attendant la mobilisation totale pour la paix totale», Bernanos concluant ce passage en écrivant qu'un «monde gagné pour la Technique est perdu pour la Liberté» (p. 981). Dans un texte intitulé La révolution de la liberté et donné en appendice de La France contre les robots dans notre édition, le romancier rappellera aussi le souvenir de Rousseau, parrain de la Révolution française, pour le défendre contre «les écrivains catholiques [qui] le criblent de sarcasmes», contre Maurras que son idée phare (L'homme est libre, la société le déprave rappelle Bernanos) «fait écumer» (p. 1061).

Le triomphe de la technique est incontestable, non pas tant parce qu'elle a transformé l'homme en «matériel humain» (p. 982) et qu'elle a autorisé «le sacrifice de troupeaux d'hommes» (p. 983) qui pourront non seulement être marqués au fer, «à la joue ou à la fesse, comme le bétail» (p. 993), non seulement encore parce qu'ils pourront être corvéables à merci par «l’État moderne, le Moloch technique» (p. 991) ou encore, bien sûr, traçables comme des criminels ou même de la marchandise puisque, «à l'égalité absolue des citoyens devant la Loi doit correspondre, tôt ou tard, l'autorité absolue et sans contrôle de l’État sur les citoyens» (p. 997), mais parce qu'ils ont, volontairement dirait-on, consenti à ne plus être des hommes, à ne plus honorer leur liberté. Georges Bernanos ne cesse d'ailleurs d'opposer l'homme voulu par la technique et celui d'autrefois, ne cessant de pointer la perte de substance, de volonté, de tenue qui les sépare : «Il n'eût jamais fait partie de ce bétail que les démocraties ploutocratiques, marxistes ou racistes nourrissent pour l'usine et le charnier. Il n'eût jamais appartenu aux troupeaux que nous voyons s'avancer tristement les uns contre les autres, en masses immenses derrière leurs machines, chacun avec ses consignes, son idéologie, ses slogans, décidés à tuer, résignés à mourir, et répétant jusqu'à la fin, avec la même résignation imbécile, la même conviction mécanique» (pp. 998-9).

Nous sommes là dans ce que l'écrivain a appelé le mauvais rêve qui a toutes les apparences de la réalité, à la petite exception près que le rêveur croit être libre, alors qu'il ne l'est évidemment plus, cette abdication volontaire du privilège qui le fait se tenir droit pouvant être assimilée au triomphe d'un ordre de fer qui se fait passer pour garant de nos libertés. Nous reconnaissons là, bien sûr débarrassé de ses atours par trop visiblement religieux, la vieille croyance dans le règne antichristique qui aura toutes les apparences de celui qu'il contrefait : «nous supporterions volontiers d'être esclaves, pourvu que personne ne puisse se vanter de l'être moins que nous» (p. 999) ou encore : «Une Paix injuste régnerait sur un monde si totalement épuisé qu'elle y aurait les apparences de l'ordre» (p. 988).

S'il insiste sur la différence entre l'homme d'autrefois et celui que le Moloch moderne, qu'importe qu'il soit une démocratie ou une dictature nous l'avons vu (2), a façonné, Georges Bernanos s'aventure finalement assez peu à nous donner une explication purement rationnelle de ce changement. Cette explication aurait plutôt, comme toujours chez le grand romancier, une cause surnaturelle, ici esquissée dans une fulgurance qui eût parfaitement pu convenir à l'un de ses romans : «Le vice de la servitude va aussi profond dans l'homme que celui de la luxure, et peut-être que les deux ne font qu'un. Peut-être sont-ils une expression différente et conjointe de ce principe de désespoir qui porte l'homme à se dégrader, à s'avilir, comme pour se venger de lui-même, se venger de son âme immortelle» (p. 996). Ailleurs, l'écrivain évoque quelque possible «perversion de l'énergie humaine» (p. 1030) mais ne sera jamais aussi clair que lorsqu'il supposera l'existence d'une sorte de dévolution satanique, «comme si le Verbe ne se faisait plus chair, comme si l'Humanité reprenait, en sens inverse, le chemin de l'Incarnation» (p. 1037), la chair devenant fer, l'homme engrenages, la «grande civilisation humaine» à la fin de laquelle nous assistons se transformant, à la vitesse d'un bolide fendant les airs, en «une civilisation inhumaine qui ne saurait s'établir que grâce à une vaste, à une immense, à une universelle stérilisation des hautes valeurs de la vie» (p. 1040).

Dès lors, il est logique qu'en défendant ce qu'il appelle «l'homme du passé», Bernanos, dans la droite ligne de l'illustre modèle que fut pour lui Charles Péguy, affirme défendre «notre tradition révolutionnaire», seule capable d'éviter «la guerre moderne, la guerre totale [qui] travaille pour l’État totalitaire [et] lui fournit son matériel humain» (pp. 1015-16) : «veut-on qu'il n'ait jamais été qu'un esclave dressé depuis des siècles à se coucher aux pieds de maîtres impitoyables et à leur lécher les mains ?» (p. 1000). Et le puissant écrivain, dès lors, de multiplier les oppositions entre l'homme qui a osé la Révolution, bien capable après tout, justement parce qu'il était libre, de servir, le service étant «par sa nature même un acte volontaire, l'hommage qu'un homme libre fait de sa liberté à qui lui plaît, à ce qu'il juge au-dessus de lui, à ce qu'il aime» (p. 1005), et l'homme que nous croisons au détour de la rue ou bien pilotant un bombardier, et qui, d'une pression de doigt, lâchera 1 000 bombes ou une seule qui aura la puissance de 1 000 sur une cible prédéterminée par un état-major, l'homme haïssant ce qui lui reste de liberté, précisément parce qu'il ne lui en reste pas assez pour être un homme libre, «mais assez pour en porter le nom» (p. 1007) et même agir comme le ferait un homme véritablement libre. Nous voici de nouveau dans le mauvais rêve où les apparences ont pris la place de la réalité, où il est impossible de démêler le vrai du faux car, lorsque «l’État totalitaire exigera de n'importe qui, sous peine de mort, des risques dont l'acceptation volontaire eût jadis suffi à perpétuer le nom d'un homme, qui distinguera les braves des lâches ?» (p. 1011), Bernanos traçant alors un nouveau parallèle pour le moins inattendu, qu'il décrit comme «une transposition sacrilège et ironique», entre les hommes, obéissant jusqu'à la mort, formés par les Exercices de saint Ignace et ceux que façonne la guerre totale qu'il qualifie de «cruelle et puritaine comme elle est anonyme», à savoir «une sorte d'hommes [qui sont] capables de toutes les formes de la soumission et de la violence, passant indifféremment des unes aux autres, une espèce d'hommes où le Totalitarisme puise au hasard des milliers de badauds en uniforme pour son cérémonial religieux, des bêtes intelligentes et féroces pour sa police, et des bourreaux pour ses camps de concentration» (pp. 1016-17).

Ce n'est plus un parallèle mais une équivalence que Georges Bernanos pose lorsqu'il affirme que «la Guerre totale est la Société moderne elle-même, à son plus haut degré d'efficience» (p. 1017), ce qu'il appelle plus loin «l'invasion de la Machinerie [ayant] pris cette société par surprise» (p. 1023) jusqu'à se confondre avec elle, comme une tumeur évide un organe qu'elle finira par dévorer de l'intérieur, «la Civilisation des machines [ayant] pris l'homme au dépourvu» (p. 1031) tout autant qu'elles ont pour but de le remplacer, ou alors de faire de lui l'un des leurs : cette surprise n'est pas seulement due à la vitesse, même si la société «a passé presque sans transition de la vitesse d'une paisible diligence à celle d'un rapide» en quelques années seulement, les hommes qui ont assisté à la naissance de l'universelle Machinerie constatant, lorsqu'ils ont regardé par la portière, qu'il était trop tard car «on ne saute pas d'un train lancé à cent vingt kilomètres sur une ligne droite» (p. 1030) même si, encore, nul ne saurait décemment contester la «multiplication prodigieuse, à quoi rien ne semble devoir mettre fin» (p. 1025) de la Machine. Pour ainsi dire, nous sommes embarqués, comme galériens aux fers et sans vraiment connaître notre destination finale : qu'importe, puisqu'il suffit d'avancer !

Cette surprise coïncide avec une autre espèce de fuite en avant, une fuite devant Dieu telle que l'a décrite Max Picard dans un livre remarquable, et cette fuite, selon Bernanos, n'est autre que celle de l'homme pris de vertige devant l'existence de son âme. Ce passage est aussi essentiel que connu, mais je le donne dans son intégralité : «Car vos fils et vos filles peuvent crever : le grand problème à résoudre sera toujours de transporter vos viandes à la vitesse de l'éclair. Que fuyez-vous donc ainsi, imbéciles ? Hélas ! c'est vous que vous fuyez, vous-mêmes» puisqu'il est clair que «chacun de vous se fuit soi-même, comme s'il espérait courir assez vite pour sortir enfin de sa gaine de peau... On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure» (p. 1025), ce qui signifie qu'en se fuyant, l'homme abdique sa liberté qui n'est pourtant pas ailleurs qu'en lui-même et, du coup, cède au vertige de la soumission volontaire devant «la Civilisation des machines [qui] est elle-même une machine, dont tous les mouvements doivent être de plus en plus parfaitement synchronisés !» (p. 1047).

La vie intérieure abolie, puisque, «dans la Civilisation des machines la vie intérieure prend peu à peu un caractère anormal» (p. 1052), la Machine peut continuer son expansion folle, sans autre but que son auto-engendrement, s'il est vrai que la «seule machine qui n'intéresse pas la Machine, c'est la Machine à dégoûter l'homme des machines, c'est-à-dire d'une vie tout entière orientée par la notion de rendement, d'efficience et finalement de profit» (p. 1026), l'avènement de la civilisation techniciste ne pouvant être corrélée, dans l'esprit de Bernanos, qu'au triomphe du Nombre, de l'esprit de profit qui n'est rien d'autre que «l'esprit de cupidité» (p. 1028), car «un monde dominé par la Force est un monde abominable, mais le monde dominé par le Nombre est ignoble". Nous retrouverons cette analyse sous la plume d'un Jaime Semprun. En effet, si la «Force fait tôt ou tard surgir des révoltés», si elle engendre «l'esprit de Révolte», «fait des héros et des martyrs», la «tyrannie abjecte du Nombre est une infection lente qui n'a jamais provoqué de fièvre», ce qui signifie que le «Nombre crée une société à son image, une société d'êtres non pas égaux, mais pareils, seulement reconnaissables à leurs empreintes digitales» (p. 1042).

Dans une telle société, où il sera parfaitement «inutile de déranger Rabelais, Montaigne, Pascal, pour exprimer une certaine conception sommaire de la vie, dont le caractère sommaire fait précisément toute l'efficience» (pp. 1040-1), dans une telle société où «l'écartèlement, l'écorchement, la dilacération de plusieurs milliers d'innocents [n'est plus qu']une besogne dont un gentleman peut venir à bout sans salir ses manchettes, ni même son imagination» (p. 1034), dans une telle société minérale et froi

24/02/2020 | Lien permanent

Nouvelle histoire de Mouchette de Georges Bernanos

Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone. Acheter Nouvelle histoire de Mouchette (version de poche) sur Amazon.

Acheter Nouvelle histoire de Mouchette (version de poche) sur Amazon.Comme est différente de la première Mouchette la seconde, bien que le créateur de ces deux êtres de papier, qui longtemps laissent auprès du lecteur la sensation d'une réelle, quoique farouche présence, affirme d'entrée de jeu que c'est bien le petit visage buté de l'inoubliable personnage de Sous le soleil de Satan, le «nom familier de Mouchette» écrit-il (1), qui a surgi immédiatement dans son esprit au moment de commencer son si noir récit !

La seconde Mouchette est en effet moins révoltée que tragiquement soumise à sa destinée, bien que nous apprenions que la force qui l'entraîne «vers la maison du garde Mathieu est de la même espèce que celle qui la dresse contre elle-même» (p. 84), bien que nous ne puissions ignorer que tout «ce que des générations de misérables ont amassé en son cœur de révolte irraisonnée, animale, remonte à sa bouche» (p. 91), et même si Bernanos écrit encore qu'elle est «incapable de justifier par des raisons la révolte de sa nature» (p. 106); elle est aussi bien moins hantée par le mal que sa sœur ne l'est, meurtrière d'un homme et corruptrice d'un autre, comme si la cadette romanesque s'était décantée à mesure que Bernanos avait compris quelle était sa véritable provenance, la misère et non la pauvreté, et à quoi elle était destinée, le mutisme des misérables plus que le silence méprisant et bravache des jeunes démones : «Si les misérables avaient le pouvoir d'associer entre elles les images de leur malheur, elles auraient tôt fait de l'accabler. Mais leur misère n'est pour eux qu'une infinité de misères, un déroulement de hasards malheureux. Ils ressemblent à des aveugles qui comptent de leurs doigts tremblants des pièces de monnaie dont ils ne connaissent pas l'effigie. Pour les misérables, l'idée de la misère suffit. Leur misère n'a pas de visage» (pp. 26-7). De la même façon, la sourde révolte de la petite n'a elle-même aucun visage, ni d'ailleurs aucune voix, sinon une voix anonyme qui semble balayer Mouchette comme un fétu de paille, l'emporter comme si, une fois pour toutes, notre jeune héroïne désespérée avait d'instinct deviné qu'un seul élan animerait jamais sa volonté et que, une fois celui-ci tari ou même aspiré par l'étrange Philomène, comme s'il s'agissait d'une «source mystérieuse» (p. 96), elle n'aurait plus qu'à se laisser mourir.

L'idée de la misère suffit pour les misérables : cette seule affirmation permet de comprendre le fameux rapprochement, bien davantage symbolique que strictement chronologique, que Bernanos a opéré en affirmant qu'il avait commencé à écrire Nouvelle histoire de Mouchette «en voyant passer dans des camions là-bas, entre des hommes armés, de pauvres êtres, les mains sur les genoux, le visage couvert de poussière, mais droits, bien droits, la tête levée, avec cette dignité qu'ont les Espagnols dans la misère la plus atroce». Ce propos a paru dans un entretien pour Candide et, malgré l'évidente autorité de celui qui l'a tenu, il n'a pas de valeur strictement historique (2), mais nous permet de comprendre sous quel regard de pitié Georges Bernanos plaçait ses créatures.

Dans sa préface (cf. p. 12), Jean-Luc Steinmetz se demande si la mention, que rien ne motive apparemment si ce n'est le fait d'accroître ce que d'autres ont appelé l'effet de réel, d'un certain Antoine dès les toutes premières lignes du court roman de Bernanos, ne se serait pas rappelée à la mémoire de Sartre inventant (Antoine) Roquentin, mais il eût été bien plus judicieux de remarquer que, dans ces pages consacrées à la seconde Mouchette comme dans celles évoquant la première, la mention de Christophe Colomb, pour le moins surprenante, rappelle très certainement au romancier la puissante évocation que fit Léon Bloy, dans Le Révélateur du Globe, de l'Irrévocable, la serre démoniaque qui jamais ne relâche son étreinte, et qui n'a laissé échappé aucune de ses proies, du moins dans les romans du Grand d'Espagne, certainement pas la première Mouchette. Je ne réécrirai pas ce que j'ai longuement évoqué dans cet article rapprochant le premier roman de Georges Bernanos de deux œuvres de Léon Bloy, et me bornerai à faire le constat qu'il était finalement logique que la comparaison qui était venue sous la plume de Georges Bernanos à l'occasion de la naissance de la première Mouchette revienne pour celle de la seconde, l'une et l'autre paraissant inexorablement conduites par une main d'acier vers leur but, et cela sous le nez délicat et les binocles à triple épaisseur d'une armée d'universitaires qui n'ont rien vu, sinon le purement anecdotique.

Cette source mystérieuse, dont la première comme la seconde Mouchette ne sont que des nappes de résurgence, moins empoisonnées que fortement troublées, la vie moderne l'a épuisée semble-t-il, et cet épuisement, ce tarissement sont une réalité au moment même où, bien étrangement, le grand romancier prétend qu'il «faut des siècles pour changer le rythme de la vie dans un village français» (p. 92), ce qui n'était déjà plus complètement vrai, et même : ce qui n'était déjà plus du tout vrai à l'époque où Bernanos écrivait sa magnifique histoire, époque où, comme le note l'inquiétante goule, fascinée par la contemplation des morts dont elle a le secret (cf. p. 94) qu'est l'ancienne servante du marquis de Clampains, même la mort a changé de visage ou plutôt de nom, puisqu'on appelle désormais «le cadavre une dépouille» (p. 99).

Les mots, la difficulté à les appréhender, les saisir et les manier, mais aussi leur mésusage (3) et, finalement, leur consomption ont une importance essentielle dans cette parabole qui a moins trait à la misère, à Dieu, pas une seule fois nommé (5) ou même à Satan qui l'est dans un unique passage saisissant (4) qu'à une espèce d'aveu, bouleversant, de l'impuissance du langage romanesque, Georges Bernanos étant d'une certaine façon, comme le père Ménétrier, un piètre sinon «grotesque sauveur» (p. 113) qui ne peut rien pour sa fragile créature, qui est incapable d'arracher Mouchette à ce «noir abîme [qui] n'accueille que les prédestinés», cédant lui aussi en somme au vertige de cette voix qui «ne parlait naturellement aucun langage» car elle n'était «qu'un chuchotement confus, un murmure, et qui allait s'affaiblissant» (p. 114), éparpillant «les voix dans la nuit», jouant «avec elles un moment», puis les ramassant et finissant par les jeter «on ne sait où, en ronflant de colère» (p. 19).

Notes

(1) Georges Bernanos, Nouvelle histoire de Mouchette (préface de Jean-Luc Steinmetz, Le Castor Astral, 2009), p. 17. Travers habituel de l'édition française contemporaine, d'autant plus lamentable que plusieurs copies plus que propres existent du texte de Bernanos, notamment celui de la collection de La Pléiade : un nombre assez élevé de fautes comme «chiffonnes» au lieu de chiffons (p. 73) et, à la même page, «priée» au lieu de pliée, «Ma fois» au lieu de ma foi (p. 76), le prénom Zéphyrin orthographié correctement puis fautivement («Zéphyrien») à la page suivante; "bégaie la père» (p. 78). Cette liste n'est hélas probablement pas exhaustive, et témoigne d'une absence de rigueur et de sérieux assez lamentable. Je suppose qu'il doit en être de même pour le texte de L'Imposture que j'ai eu le plaisir de préfacer chez cette même maison, texte que je n'ai bien évidemment pas relu.

(2) Dans le numéro 692 du 17 juin 1937; Michel Estève donne de larges extraits de cet entretien avec André Rousseaux dans son Bernanos (paru chez Gallimard, coll. Bibliothèque idéale, 1965), pp. 243-6. La difficulté chronologique tient en l'occurrence au fait que la rédaction du texte de Bernanos fut entamée dans le courant du mois d'avril 1936, les premières pages envoyées en mai à l'éditeur, le pronunciamiento de Franco datant, lui, précisément, du 19 juillet. Or, «s'il faut en croire dom Massot i Muntaner, historien bien au fait de tout ce qui se rapporte à Majorque, ce n'est pas avant la seconde moitié du mois d'août que l'on put observer à Palma les exactions évoquées par Bernanos dans Candide», comme le souligne fort justement Jean-Christian Pléau dans sa Mise au point sur la genèse de Nouvelle histoire de Mouchette, parue dans le numéro 22 de la série Bernanos chez Minard, en 2001 (cf. pp. 9-20).

(3) «Bêtes ou gens, tu n’en trouveras guère qui résistent à une bonne parole, à la parole qu’il faut. Malheureusement, les gens parlent trop. Ils parlent tellement, tellement ils parlent que, le jour venu, leurs paroles n’ont plus de pouvoir, elles

sont comme la poussière qui sort du van quand on vanne» (p. 97).

(4) «La même force de mort, issue de l’enfer, la haine vigilante et caressante qui prodigue aux riches et aux puissants les mille ressources de ses diaboliques séductions, ne peut guère s’emparer que par surprise du misérable, marqué du signe

sacré de la misère. Il faut qu’elle se contente de l’épier, jour après jour, avec une attention effrayante, et sans doute une terreur secrète. Mais la brèche à peine ouverte du désespoir dans ces âmes simples, il n’est sans doute d’autre ressource à leur ignorance que le suicide, le suicide du misérable, si pareil à celui de l’enfant» (p. 112).

(5) Et qu'il semblerait tout de même assez difficile de faire revenir par la petite porte, comme s'il fallait à tout prix imaginer une Mouchette baignant dans l'amour, sauvée in extremis par la grâce d'un Dieu absent !

16/08/2018 | Lien permanent

Les Grands Cimetières sous la lune de Georges Bernanos

Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone. Il y a fort à parier qu'un professeur auquel on aurait soumis les premières pages des Grands Cimetières sous la lune aurait, d'un trait rageur, pointé que nous ne savons pas où Georges Bernanos veut nous conduire, avant que n'apparaisse la première mention directe de l'Espagne et de sa guerre civile, à la page 400 de notre vieille mais si utile édition, lorsque l'écrivain évoque ce qu'il a vu là-bas, à Majorque, sur la Rambla, roulant avec «un bruit de tonnerre, au ras des terrasses multicolores, lavées de frais, toutes ruisselantes, avec leur gai murmure de fête foraine», les «camions chargés d'hommes».

Il y a fort à parier qu'un professeur auquel on aurait soumis les premières pages des Grands Cimetières sous la lune aurait, d'un trait rageur, pointé que nous ne savons pas où Georges Bernanos veut nous conduire, avant que n'apparaisse la première mention directe de l'Espagne et de sa guerre civile, à la page 400 de notre vieille mais si utile édition, lorsque l'écrivain évoque ce qu'il a vu là-bas, à Majorque, sur la Rambla, roulant avec «un bruit de tonnerre, au ras des terrasses multicolores, lavées de frais, toutes ruisselantes, avec leur gai murmure de fête foraine», les «camions chargés d'hommes».Il est vrai que ce livre garde les traces de sa composition tumultueuse, telle qu'elle nous est détaillée par Jacques Chabot dans la notice du livre, notice qui fournit d'ailleurs ce qui fut la matrice, intitulée Journal de la guerre d'Espagne, du grand livre de Bernanos, huit articles parus dans l'hebdomadaire catholique Sept, du 5 juin 1936 à la conclusion qui, restée inédite, est datée du 18 janvier 1937, et dont le romancier ne fera que reprendre les thématiques, l'une d'entre elles nous semblant particulièrement intéressante puisqu'elle touche au langage. Georges Bernanos ne cesse de prétendre deux choses : tout d'abord, que son langage n'est visiblement pas celui de ces «journalistes qui ne connaissent des événements d'Espagne que les dépêches d'agence, les potins de salle de rédaction ou de chancellerie» (p. 1443) ou, plus largement, de la presse de droite qui prétend parler en son nom, ce que l'écrivain ne saurait tolérer : «Nous sommes des milliers de pauvres diables habitués depuis leur enfance à souffrir humblement qu'un guignol quelconque interprète tout de travers, et dans le langage de guignol, les sentiments les plus sacrés de leur cœur» (p. 1437). Jacques Chabot, dans la belle notice qu'il a donnée au livre de Bernanos, rappelle qu'il ne s'est jamais voulu ni même prétendu écrivain de profession, lui qui a toujours écrit par devoir ou par nécessité, afin de nourrir sa tribu, et note à juste titre qu'un «roman bernanosien, de façon plus ou moins transparente, est toujours une écriture transposant sous les apparences sensibles de personnages, qui sont aussi des figures de la création romanesque elle-même, le conflit fondamental du créateur», puisque «l'empoignade tragique du saint ou du damné avec Satan, le combat spirituel signifie aussi le combat du romancier contre la décevante ambiguïté du langage, d'un langage qui ne dit jamais la réalité sans l'adultérer de songes» (pp. 1412-3, le commentateur souligne). Il faudrait aller beaucoup plus loin, et rapprocher telle intuition de Bernanos, affirmant que les mots qui ont été volés par les imbéciles «débouchent maintenant eux aussi sur la guerre» (p. 460) des textes d'un Karl Kraus.

L'autre thème, que nous retrouverons plus amplement développé dans Les Grands Cimetières sous la lune, est celui d'un désordre qui, fondamentalement, gagne toutes les démocraties oublieuses de Dieu, désordre contre lequel s'élèveront les régimes fascistes ou nazis, franquiste aussi, en parodiant qui une croisade, qui une régénération de la race blanche, aryenne, qui un soulèvement populiste sous les bannières claquant au vent de l'antique puissance impériale romaine : «Les massacres qui se préparent un peu partout en Europe risquent de n'avoir pas de fin, parce qu'ils n'ont pas de but. Ce sont des manifestations du désespoir. De ces antiques guerres de religion auxquelles nous nous trouvons parfois tentés de les comparer, ils ne garderont que l'apparence. On ne se battra pas pour une foi, mais par rage de l'avoir perdue, d'avoir perdu toute noble raison de vivre, et dans le frénétique espoir d'anéantir, avec l'adversaire, le principe même du mal dont on aura oublié la cause» (p. 1447). Si tant de catholiques n'ont jamais pardonné à Bernanos ce livre, qu'ils ont toujours considéré comme une manifestation lamentable de trahison de leur camp, c'est qu'ils n'ont jamais pu comprendre que le grand romancier, passé le premier enthousiasme pour un homme, Franco, suffisamment culotté pour faire le coup de force que Charles Maurras aura passé sa vie à procrastiner, a très vite considéré la croisade comme un «rafistolage absurde» d'un ordre chrétien lui-même passablement délabré, lui préférant «la chrétienté parallèle du silence, celle qui n'a pas de voix officielle mais n'a pas besoin de l'autorisation des curés pour agir chrétiennement» (p. 1421), comme l'écrit fort justement Jacques Chabot. Et puis, qu'on se le dise une fois pour toutes : Georges Bernanos, dont la foi était chevillée à l'âme, a très vite compris que le monde dans lequel il vivait était, non point tant en voie de déchristianisation accélérée que d'ores et déjà redevenu, dans bien de ses pratiques, païen, mais d'un paganisme pas vraiment conséquent, comme inquiet, dans le meilleur des cas, d'une foi chrétienne perdue : pas même perdue, égarée, comme si, se promenant de façon nonchalante, tel bourgeois (un imbécile, assurément, selon Bernanos) était à peu près assuré de la retrouver, tombée par terre comme un mouchoir souillé que nul ne s'aviserait de dérober ni même de ramasser. Comme dans tant de ses textes, peut-être tous hormis, peut-être, le premier roman, Sous le soleil de Satan, Bernanos évoque donc un monde parfaitement vidé de Dieu et où, hormis les saints s'il en reste, les plus intraitables chevaliers de la foi jouent à faire comme si. Si la foi est perdue, que nul ne vienne prétendre mener une reconquista au nom de cette dernière, et que les prélats et éminences catholiques n'osent point bénir les massacres et les exécutions sommaires. La première cible, la seule, de Georges Bernanos est, une fois encore, le mensonge ou plutôt l'imposture; mais, quand Cénabre avait quelque grandeur en ayant parfaitement compris qu'il ne croyait plus en Dieu, les prêtres franquistes mettent encore la Croix au centre des charniers fumants en toute innocence, si je puis dire, comme s'ils ne se rendaient même pas compte que le Fils de l'Homme n'était plus vraiment autre chose qu'une idole sanguinaire, se remplissant de force à mesure que le sang des innocents irriguait ses membres bientôt aussi durs que l'acier trempé.

C'est ainsi que nous trouverons, au centre des Grands Cimetières sous la lune, un combat qui ne paraîtra ridicule qu'à ces imbéciles que Bernanos n'a cessé de brocarder dans les premiers chapitres de son livre, imbéciles qui sont des réalistes, autrement dit des médiocres : ce combat est celui entre la sainte enfance et l'enfance humiliée, donc entre «sainte Thérèse de l'Enfant Jésus [et] Hitler» puisque l'essentiel, «une fois éliminés les fantômes qui s'agitent sur le devant de la scène et qui croient agir quand ils ne sont que les acteurs d'un drame qui les dépasse, une fois disqualifiés les Maurras, Franco, Seigneuries espagnoles», mais encore «Mussolini et Salazar», nationaux français «sans patriotisme» et autres vivandiers de ce que l'on n'appelait pas encore un rassemblement national, reste une lutte entre celles et ceux qui incarnent l'esprit d'enfance, la petite Thérèse, cette «fille mystérieuse» (p. 504) donc, mais aussi saint François d'Assise se promenant «à travers le monde, aux côtés de la Sainte Pauvreté qu'il appelait sa Dame» (p. 505) et la Pucelle, et, face à eux, les demi-dieux nazis, ces champions des «Béatitudes terrestres», demi-dieux qui ne sont en fin de compte que des enfants humiliés, ajoute Jacques Chabot, «devenus enragés» (p. 1417) ou même envieux d'un trésor que les héritiers du Christ ont laissé à l'abandon, comme l'indiquera le discours de l'incroyant, un fameux morceau de lucidité que nous évoquerons plus loin.

Se ranger derrière la bannière, discrète mais implacablement levée, de l'esprit d'enfance suppose, pour Bernanos, de tenter de parler son propre langage, car «justement, on ne parle pas au nom de l'enfance» puisqu'il faudrait bien davantage «parler son langage», et c'est bien «ce langage oublié», ce «langage [que Bernanos] cherche de livre en livre, imbécile !, comme si un tel langage pouvait s'écrire, s'était jamais écrit». Ce passage célèbre de la Préface du livre (p. 355) imagine la reconquête d'un langage perdu non pas pour poser à l'écrivain soucieux et conscient de ses dons mais pour tenter de comprendre le maniement de son outil le plus puissant, et cela à seule fin de pouvoir l'utiliser contre plusieurs ennemis, dont les multiples masques (la démocratie et ses foules (2), les élites opposées à «la base», p. 389, les apôtres de la force et de l'ordre, comme Maurras, le mythe du Progrès (3) et la civilisation de la Technique et de l'Argent (4), qui n'est pas celle de l'écrivain, cf. p. 362, etc.) ne recouvrent qu'un seul visage hideux, celui de l'injustice, Bernanos affirmant endurer, humblement, «le ridicule de n'avoir encore que barbouillé d'encre cette face de l'injustice dont l'incessant outrage est le sel de [sa] vie» (p. 354).

Désignant son ennemi de la façon la moins équivoque possible (5), nous ne sommes dès lors guère étonnés de constater que Georges Bernanos lui-même considère les premiers chapitres de son nouvel essai, et peut-être même celui-ci dans sa totalité (cf. p. 419), comme de nouveaux chapitres de La Grande Peur des bien-pensants (cf. p. 404) et, une fois encore, qu'il lui faut veiller à parler son propre langage, «assuré qu'il ne sera entendu que de ceux qui le parlent avec [lui], qui le parlaient bien avant qu'ils ne [l]'eussent lu, qui le parleront» (p. 403) lorsqu'il ne sera plus.

C'est donc le même combat qui recommence, le même qui ne se terminera qu'avec la toute dernière ligne écrite par le romancier, et ce combat, sous des dehors communs voire triviaux, est d'essence surnaturelle. La meilleure façon de mal lire Georges Bernanos est de refuser de comprendre que ces coups les plus violents, et même parfois, en apparence, les plus injustes, ne sont donnés que pour tenter d'atteindre un adversaire qui se cache, mais que Bernanos persiste à voir sous les faces des benêts et des imbéciles les moins soupçonnables d'abriter dans leurs flancs, nichée au plus intime d'eux-mêmes, pareille créature. L'injustice au «visage d'airain» (p. 364) elle-même n'est qu'un paravent car, si notre part de bonheur, «notre misérable bonheur tient de toutes parts à la terre», l'essence de notre malheur, elle, est surnaturelle : «Ceux qui se font de ce malheur une idée claire et distincte, à la façon cartésienne, n'en supportent pas le seul poids. Bien au contraire. On peut même dire que la plus grande des infortunes est de subir l'injustice, non de la souffrir. […] Telle me paraît l'unique forme de la damnation en ce monde», conclut Bernanos en rappelant l'exemple du «vieux Drumont» (p. 400). Il faut aller, bien évidemment, au-delà des seules apparences, et cette évidence vaut pour la guerre civile dont Bernanos fut l'un des témoins privilégiés; il faut désigner le véritable Adversaire : «Il est absurde de croire avec Jean-Jacques que l'homme naît bon. Il naît capable de plus de bien et de plus de mal que n'en sauraient imaginer les Moralistes, car il n'a pas été créé à l'image des Moralistes, il a été créé à l'image de Dieu. Et son suborneur n'est pas seulement la force de désordre qu'il porte en lui: instinct, désir, quel que soit le nom qu'on lui donne. Son suborneur est le plus grand des anges, tombé de la plus haute cime des Cieux» (p. 399).

Citant de nouveau l'exemple de Drumont, dont il a lu La France juive lorsqu'il avait 13 ans, l'écrivain évoque encore l'injustice, non pas l'injustice «abstraite des moralistes et des philosophes, mais l'injustice elle-même, «toute vivante, avec son regard glacé», et c'est alors qu'il a compris que les solitaires, dont il estime visiblement faire partie, «étaient d'avance la proie de ce Satan femelle, dont le mâle s'appelle Mensonge. Pour les autres qu'importe ? Qu'importent à la Bête aussi vieille que le temps les faibles qu'elle avale, ainsi que la baleine fait d'un banc de jeunes saumons ?» Et Bernanos de poursuivre : «Ou l'Injustice n'est seulement que l'autre nom de la Bêtise — et je n'ose y croire — car elle n'arrête pas de tendre ses pièges, mesure ses coups, tantôt se redresse et tantôt rampe, prend tous les visages, même celui de la charité. Ou elle est ce que j'imagine, elle a quelque part dans la Création sa volonté, sa conscience, sa monstrueuse mémoire». Suit un passage assez connu, qui nous donne la clé du texte de Georges Bernanos, de tous ses textes à vrai dire : «Qui oserait nier que le mal ne soit organisé, un univers plus réel que celui que nous livrent nos sens, avec ses paysages sinistres, son ciel pâle, son froid soleil, ses cruels astres ? Un royaume tout à la fois spirituel et charnel, d'une densité prodigieuse, d'un poids presque infini, auprès duquel les royaumes de la terre ressemblent à des figures ou des symboles. Un royaume à quoi ne s'oppose réellement que le mystérieux royaume de Dieu, que nous nommons, hélas ! sans le connaitre ni même le concevoir et dont nous attendons pourtant l'avènement. Ainsi l'Injustice appartient à notre monde familier, mais elle ne lui appartient pas tout entière. La face livide dont le rictus ressemble à celui de la luxure, figée dans le hideux recueillement d'une convoitise impensable, est parmi nous, mais le coeur du monstre bat quelque part, hors de notre monde, avec une lenteur solennelle, et il ne sera jamais donné à aucun homme d'en pénétrer les desseins» (pp. 405-6).