Rechercher : bernanos, lapaque

Georges Bernanos, éclaircissement sur La Grande Peur des bien-pensants, par Benoît Mérand (Infréquentables, 19)

07/03/2012 | Lien permanent

O Demoníaco segundo Sören Kierkegaard em Monsieur Ouine de Georges Bernanos (traduction par Carlos Sousa de Almeida)

Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone. Texte original ici : Le démoniaque selon Sören Kierkegaard dans Monsieur Ouine de Georges Bernanos.

Texte original ici : Le démoniaque selon Sören Kierkegaard dans Monsieur Ouine de Georges Bernanos.I Aproximações e definições do demoníaco

Seja-nos permitido, à maneira de preâmbulo, manifestar o nosso reconhecimento para com dois filósofos que, primeiramente, nos deram a ideia de aplicar a Monsieur Ouine [sem tradução portuguesa] a categoria de demoníaco (1) tal como Kierkegaard a definiu. O primeiro desses pensadores é Jean-Louis Chrétien, que evoca explicitamente o romance de Georges Bernanos relacionando-o com as páginas em que o pensador dinamarquês se interroga sobre o conceito de hermetismo infernal. (2) Não é vão lembrar que, neste artigo, Jean-Louis Chrétien liga a temática do demoníaco à perda da palavra, à sujeição voluntária a uma afasia que é a consequência final de um «distanciamento tomado para com a palavra, pelo silêncio, a mentira, a reticência ou a maledicência» (3), voltando o filósofo, numa das suas recentes obras, L’arche de la parole [sem tradução portuguesa], a esse silêncio demoníaco, «silêncio das trevas e da morte [...] do revés e do isolamento, [...] grande silêncio glacial dos infernos que Bernanos reflectiu [...]» (4), declarando que não são «já o que ameaça a palavra, como à sua volta a perpétua obsessão, o perpétuo cerco do caos renascente», mas o que essa palavra «passou para se tornar ela mesma, aquilo em que foi baptizada» (5). Encontraremos, no final do nosso artigo, esta preciosa indicação : o hermetismo infernal, o silêncio ou antes o mutismo demoníaco não estão total e definitivamente arredados da relação com o Bem, da possibilidade de uma redenção. Deduziremos daqui uma hipótese, como se verá, radical no seu próprio paradoxo. O segundo filósofo que, tanto quanto sabemos, mencionou Monsieur Ouine relacionando-o com o hermetismo demoníaco é Jean-Luc Marion num artigo intitulado «Le Mal en personne» (6). Voltaremos, mais à frente, às análises feitas por estes dois autores que, a muitos respeitos, têm como resultado as mesmas conclusões quanto ao que poderíamos chamar a evanescência, ou melhor, o vazio ontológico da personagem epónima do romance de Bernanos que, por opção, decidiu fechar-se em vida no in pace, no cárcere sem luz que é o mutismo hermético do demoníaco.

Não sendo uma categoria essencial da filosofia kierkegaardiana (7), o conceito de demoníaco não deixa de ocupar um lugar que importa definir brevemente. Especificamente mencionado e analisado, este surge na obra de Kierkegaard por três vezes e sob três assinaturas pseudonímicas diferentes : primeiramente, em Le Concept de l’angoisse (8) [O Conceito de Angústia], saído à luz em 1844, assinado por Vigilius Haufniensis, depois em Traité du désespoir [O desespero humano : doença até à morte], redigido por Anti-Climacus e publicado em 1849 (9). Em Crainte et tremblement (10) [Temor e Tremor], sem dúvida a obra mais conhecida de Kierkegaard, com publicação em 1843 sob o pseudónimo de Johannes de Silentio, o demoníaco é também abordado através da história de Agnés e o Tritão (11), livremente adaptada de um poema de Andersen, Agnes og Havmanden, de 1834, tal como na primeira parte de Ou bien-Ou bien [sem tradução portuguesa] era a figura de Fausto que servia a Kierkegaard, na sua exploração do demoníaco, de cicerone virgiliano. Atendendo a estas simples anotações, várias observações se impõem : antes do mais, o conceito de demoníaco atesta, pelo seu tratamento, uma real constância (12) nas preocupações de Kierkegaard, principalmente se nos lembrarmos, com André Clair, de que as primeiras anotações do filósofo dinamarquês sobre a personagem de Fausto datam dos anos 1835-1837, tendo lido as principais obras que se referem à lenda do doutor que concluiu um pacto com o diabo, mesmo que não se detecte nenhuma referência a La Tragique histoire du docteur Faust de Marlowe [Doutor Fausto de Marlowe] (13).

Outra observação : os múltiplos pseudónimos mostram-nos que a análise do conceito de demoníaco não poderia ser unívoca. Depois, o último pseudónimo mencionado, Johannes de Silentio, constitui uma indicação preciosa relativamente à problemática do nosso estudo, já que, uma vez mais, a temática que nos ocupa está indubitavelmente ligada ao mutismo. Por fim, o facto de este conceito ser eminentemente literário, como o demonstra a reflexão de Kierkegaard sobre a personagem de Fausto, pode afastar as eventuais críticas que poderiam ser feitas sobre a abordagem, aparentemente pouco rigorosa, e que consiste em aplicar a uma obra literária, como nós o fazemos, uma categoria filosófica. Clair lembra-o, de resto, sublinhando que o Fausto, na obra do pensador dinamarquês, «se refere à via estética», da mesma maneira que D. Juan, sendo, diferentemente deste último, «uma expressão menos pura da estética, [...] mais indirecta, mais tensa, mais torturada» (14).

Antes de definir as características principais que Kierkegaard reconhece ao demoníaco, detenhamo-nos brevemente na definição deste conceito, agora aplicado à investigação no campo da literatura, depois de termos afastado aquela que dá Michel Guiomar (15), definição a nosso ver bastante vaga. De imediato, uma forma fácil de tentar defini-lo seria transpor para a literatura a dialéctica do parecer e do não-parecer, do visível e do invisível, dialéctica por que muitos autores abordaram o demoníaco que, segundo Myriam Watthee-Delmotte, continua a ser uma das invariantes de qualquer manifestação literária (e talvez, mais largamente, artística) do Mal (16). Enrico Castelli, na perspectiva de um estudo do aparecimento do Diabo nas obras pictóricas ocidentais, define o demoníaco dizendo que ele é «uma surpresa não absoluta, a surpresa da sedução» (17), aproximando este último da categoria do oculto o qual, precisamente por não constituir uma «surpresa absoluta», pode soltar o arsenal diabólico da tentação, do entremeio e da dúvida, numa palavra, da curiosidade, diante dos olhos deste ou daquele santo que, como Santo António, importará fazer sucumbir. Em suma, o demoníaco, como nunca é directamente visível, dissimulado que está no torvo e no oblíquo (18) do oculto, «aflora para que perseveremos na [sua] procura», sendo o sinal que constitui a sua afloração «feito para ocultar, não para revelar.» Deste modo, prossegue o autor, «ocultar» é realmente «a positividade do nada» (19), não se dando jamais o demoníaco senão por indícios dificilmente interpretáveis, numa presença ambígua que, ao contrário da carta roubada do conto de Edgar Poe (20), nunca é tão manifesto a não ser pelo próprio facto de não se oferecer ao olhar de todos. Retomando esta análise da dialéctica do visível e do invisível, do oculto e do manifesto, e transpondo-a para o estudo do discurso de quatro famosos «demonógrafos», Sprenger, De Lancre, Boguet e Bodin, Sophie Houdard definirá, por sua vez, o demoníaco afirmando que ele «cobre todas as dimensões, as visíveis e as invisíveis», estando, com efeito, «lá onde o vemos», «nada provando no entanto a sua ausência logo que deixamos de o discernir» : comanda assim «todos os caminhos do equívoco, da dúvida e do erro, pois que ao reconhecermos a sua marca, estamos provavelmente a ser vítimas da ilusão dos sentidos que ele manipula, e ao não o vermos ou ao negá-lo, estamos por sua vez a ser objecto de outra das suas mistificações» (21). De certo modo, poderíamos dizer que o demoníaco investe inteiramente, para o fazer seu, no domínio da fantasmática ou, diria Georges Bernanos, dos «maus sonhos». Porque a sua particular deiscência, de facto, a sua presença, a qual nunca podemos garantir que é plenária, verdadeira, «real», disse George Steiner, favorece a queda contínua da personagem que é sua vítima num fechamento tanto mais definitivo quanto é certo as barreiras não existirem, mergulha-a nesse estado de eterna queda evocado por Aloysius Bertrand no seu Gaspard de la nuit [Gaspard de la Nuit : fantasias à maneira de Rembrandt e de Callot, tradução brasileira], não sendo o cárcere outra coisa senão a própria liberdade daquele que sonha, mas uma liberdade vazia que não encontra nenhum limite real que a determinaria pela realidade imprescritível da decisão, porque o particular aparecimento do demoníaco suspende a intrusão benéfica da realidade. O demoníaco, quer para Bernanos quer para Kierkegaard, fecha-se no seu pesadelo como Lady Macbeth, na tragédia de Shakespeare, se enclausura viva no entremeio da insónia.

Fechado e concentrado em si mesmo, no seu próprio vazio, o demoníaco, segundo Kierkegaard, não está, no entanto, irremediavelmente arredado para sempre da relação com o Bem, neste caso pura abertura, libertação (22). Este ponto essencial da definição kierkegaardiana do demoníaco, encontrá-lo-emos no final do nosso artigo, quando evocarmos, para personagens como Cénabre ou Ouine, a possibilidade de uma Reparação, no sentido eminentemente religioso em que a entendia o pensador dinamarquês. Esta espantosa particularidade da esfera demoníaca, hermeticamente fechada, embora nunca ao ponto de o Bem não poder romper-lhe a membrana estanque, pode parecer-nos contraditória por pertencer ao domínio, tão intimamente analisado por Kierkegaard, do paradoxo. É em Crainte et tremblement, a propósito do exemplo do tritão sedutor da inocente Agnés, que Kierkegaard vai desenvolver a ideia de uma estreita ligação entre a esfera demoníaca e a esfera divina : porque é vítima dos maiores tormentos, porque se censura continuamente de ter seduzido a jovem e depois ter-se apaixonado por ela, o espírito do demoníaco tritão não consegue libertar-se do remorso. Este último poderá servir ao vil sedutor para tentar salvar das suas próprias garras a jovem seduzida : assim, se o tritão se submete ao demoníaco, «talvez venha ainda a tentar salvar Agnés, um pouco como, num certo sentido, é possível salvar um homem por meio do mal» (23). Essa tentativa é, porém, tudo menos certa, pois o tritão, caso se arrependa efectivamente, pode escolher vários caminhos : o mais raro, aquele que, segundo Kierkegaard, é excepcional e constitui o salto para a fé (24), consiste em «deixar-se salvar por Agnés», sendo, pelo contrário, o caminho mais comum manter-se escondido dos olhos dos homens, tornar-se um «demónio» para sempre assediado pelo remorso, mas um remorso maléfico, que recusa ser, literalmente, descoberto, libertado do seu invólucro por aquela que tem o poder de o fazer. No entanto, mesmo encerrado na prisão do mutismo hermético, aquele que se submete ao demoníaco continua a estar em relação com Deus. Esta ideia admirável de Kierkegaard explica-se pelo facto de, aos seus olhos, o tritão, pelo exercício contínuo das suas faculdades intelectuais, pelo facto de se ter tornado, por um incessante frente-a-frente, o héautontimorouménos evocado por Baudelaire (25), se elevar acima dos outros homens, acima do «geral» porque, escreve o filósofo, o demoníaco «tem a mesma propriedade do divino, permite ao indivíduo entrar numa relação absoluta com ele» (26). Não é preciso insistir na íntima conexão que liga inextricavelmente, em Bernanos, mas igualmente em obras de predecessores seus como Barbey d’Aurevilly, Ernest Hello ou Léon Bloy, os destinos do santo e do pecador.

Depois desta breve e sumária exposição, detenhamo-nos agora na primeira das características que Kierkegaard atribui ao demoníaco. As linhas precedentes, a bem dizer, já nos familiarizaram amplamente com a categoria do «hermetismo», que o filósofo, contudo, não desliga do seu corolário, ao qual chama «a abertura involuntária». O hermetismo, que é o «mutismo» de que também já falámos graças a Jean-Louis Chrétien, tem, no entanto, de exprimir-se : essa expressão só pode realizar-se de uma maneira expedita, violenta, não desejada, porquanto, explica-nos Kierkegaard em frases cheias de densidade, a «liberdade» do demoníaco, que é uma liberdade ilusória, uma «não-liberdade», quando entra «em comunicação com a liberdade exterior, revolta-se e trai então a não-liberdade» (27). Kierkegaard precisa mesmo que o «mais pequeno contacto, um olhar de passagem, etc., bastam para desencadear essa ventriloquia, terrível ou cómica conforme o conteúdo do hermetismo» (28). Um estudo assim excede claramente o nosso propósito, mas pensamos que seria muito interessante analisar a cena do encontro entre Cénabre e o mendigo (I, 451-479) a uma tal luz, que desenvolveria a complexa relação entre dois tipos de demoníaco, aquele, sério, de Cénabre, e o outro, cómico, do mendigo. A personagem de Cénabre mereceria igualmente toda uma análise que a encarasse do ponto de vista da categoria do demoníaco kierkegaardiano, essa vontade de mutismo irremediavelmente acompanhada, em certos momentos decisivos, de um desejo irreprimível da palavra, ainda que a do inimigo luminoso e humilde, Chevance (29). Contentemo-nos com relacionar esta primeira característica do demoníaco tal como Kierkegaard o definiu com a desvalorização do segredo a que, lembra Pierre Boutang num esplêndido e difícil livro, todo o segredo está intimamente sujeito : «Uma queda […], uma perda, está no campo de possibilidades do segredo, mantém-no vivo […] esse pretexto para dizer seja o que for, de que maneira for, essa potencialidade cadaverosa, indefinidamente decomponível, é a sombra, o tecido da sombra do ser e do calar-se […]» (30). Ao contrário do segredo do santo, o de um Ouine está incessantemente pronto para revelar-se, para trair-se, caindo por conseguinte numa lastimável banalidade reconhecida pela própria personagem quando afirma, por exemplo, a Steeny , que está vazio (I, 1550). Poderíamos também mostrar como Peredonov, no romance de Sologub titulado Un Démon de petite envergure [A loucura de Peredonov], está igualmente pronto para a confissão involuntária que, no ridículo professor, se aproxima de uma espécie de verdadeiro desdobramento (31).

A segunda característica do demoníaco kierkegaardiano é o «súbito», a sua falta de continuidade : «Supõe-se o hermetismo de uma extraordinária continuidade, mas é exactamente o oposto, embora ao lado da insípida e indolente dispersão do eu, vítima contínua das impressões, ele tenha uma aparência enganosa de continuidade» (32). De novo, a dialéctica do ser e do parecer é sublinhada pelo filósofo que, para melhor delimitar o conceito de demoníaco, o aproxima para lhe opor a constância e a continuidade, tradicionalmente associadas à temporalidade do homem santo, formada de instantes cuja plenitude espiritual se funda na eternidade. Pelo contrário, o súbito, como sinónimo da inconstância (33), é «o arranque total da continuidade, do que antecede e do que segue» (34). Inconstância do aparecimento do diabólico presente desde o primeiro romance de Bernanos, quando Donissan está perante o Diabo, cujos saltos podem aproximar-se dos que, segundo Kierkegaard, Mefisto dá : «Ainda não vimos que ele está aqui» (35); esta frase encontra uma ressonância espantosa nas palavras do romancista que descreve o súbito aparecimento do alquilador junto de Donissan (I, 167). O súbito demoníaco está também, seguramente, presente em Monsieur Ouine : a ausência de qualquer continuidade puramente cronológica entre diferentes cenas do romance foi comentada já diversas vezes, mas podemos, através do súbito que é característico do demoníaco, caracterizar vários aparecimentos, melhor dizendo, intrusões do antigo professor de línguas : «Vamos entrar pelos pastos, Steeny, temos de o fazer», diz a castelã ao seu jovem companheiro (I, 1361), e, algumas linhas mais abaixo, abre-se a descrição do quarto do professor de línguas, sem que tenhamos sido convidados a entrar nele, ou antes, a transpor a entrada da fascinante habitação. A entrada foi evitada, como o será no início da página 1417, quando, uma vez mais, penetramos na habitação do velho podagra. Esta característica do súbito a par da continuidade e da constância do santo, podemos aproximá-la de uma forma de humor que se assemelha muito ao sentimento de «inquietante estranheza» ou do grotesco, ilustrada, por exemplo, em Monsieur Ouine através do motivo do chapéu do antigo professor de línguas (36).

A terceira e última característica do demoníaco segundo Kierkegaard é o vazio, o tédio. Tédio que o filósofo liga a uma temporalidade desbussolada, seca, não sendo o tédio outra coisa senão «a continuidade no nada» (37), encontrando o vazio, por seu turno, a sua paradoxal forma no hermetismo, que encerra uma ausência ou antes, um segredo ausente, pois o demoníaco «não se fecha com algo, mas sozinho […]» (38), asserção que Jean-Louis Chrétien comenta escrevendo que o inconfessável, «desesperadamente oculto pelo demoníaco, é não ter nada a confessar». (39) Do tédio bernanosiano podemos observar, com Michel Estève (40), que se aproxima do de Pascal, que fala desses homens que se aborrecem de tédio : «Sentem então o nada sem o conhecer [...]» (41).

II O hermetismo em Monsieur Ouine

Em Monsieur Ouine, o hermetismo, podemos dizê-lo, é exactamente o oposto da sua definição etimológica, que liga a palavra a uma noção de comunicação e de troca. Se se adequa tão perfeitamente à análise do último romance de Bernanos, isso acontece, pensamos nós, porque a figuração do Mal, na obra do romancista, obedece a uma evolução que o interioriza, que lhe impede manifestações demasiado espectaculares, como era o aparecimento do alquilador em Sous le soleil de Satan [Sob o Sol de Satã, tradução brasileira]. Esta evolução da representação literária do Mal não é manifestamente favorável a Bernanos. Jean Decottignies, citando Eliphas Lévi, célebre ocultista de fins do séc. XIX, explica-nos que «o Diabo é formado pelos dilaceramentos de Deus», e prossegue afirmando que esta asserção mais não faz que reflectir um movimento essencial no século XIX : «a abolição do Diabo como pessoa» (42). Assim, fácil é constatar-se, já o dissemos, que o Mal, tal como a sua acção é descrita em Monsieur Ouine, é sensivelmente diferente daquele que o romancista figurava no seu primeiro romance (43). Com efeito, se em Monsieur Ouine o Mal é continuamente descrito através de imagens tumultuosas, de podridão activa, somos obrigados a constatar que ele, falando com propriedade, nada é, é o va

23/10/2009 | Lien permanent

Quelques pistes bloyennes de recherche sur Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos

Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone. Léon Bloy dans la Zone.

Léon Bloy dans la Zone.«Un bagage énorme, pour un voyage qu'on ne fait jamais.»

Armel Guerne.

Exorde en forme de coup de pied au large séant universitaire, qui a reçu déjà beaucoup de coups de pied, mais qui n'en réclame pas moins de nouveaux

Des années de recherches intenses n'ont visiblement pas permis à l'élite universitaire française, paraît-il spécialiste des textes de Georges Bernanos, d'apporter, au cours de plusieurs centaines de pages de banalités pieusement imprimées sur le réputé papier Bible de la collection de la Pléiade les quelques indices, modestes mais pas moins intéressants il me semble, d'une compénétration entre le premier roman de Georges Bernanos paru en 1926 et un ouvrage aujourd'hui bien oublié de Léon Bloy sur le génial explorateur qui découvrit l'Amérique, Christophe Colomb. J'expose, ci-dessous, ces indices, en m'autorisant quelques digressions vers un autre des textes de Léon Bloy, beaucoup plus connu que le précédent, Le Désespéré. La note qui suit ne prétend bien évidemment pas remplacer un travail, universitaire si l'on y tient à tout prix, de belle ampleur, qui s'attellerait à démontrer que Georges Bernanos, comme d'ailleurs tout écrivain qui se respecte, était beaucoup de choses, et évidemment un romancier de génie, mais aussi un très grand lecteur ou, à tout le moins, un lecteur profond, qui a finalement assez peu évoqué l'influence que d'autres écrivains ont pu exercer sur lui mais qui, n'en doutons pas, a non seulement beaucoup lu mais a été profondément influencé par ses lectures. Léon Bloy fut, pour celui que Roger Nimier appela à juste titre le Grand d'Espagne, une influence profonde, séminale, le prodigieux coup de vent que le Mendiant ingrat insuffla à la langue française faisant lever, comme une pâte, les images qui dansaient dans la cervelle du jeune gamin turbulent puis de l'homme au front, sans compter, bien évidemment, celui de l'homme qui deviendrait, au sens le plus noble de ce terme, un écrivain de génie comme je l'ai dit.

Des années de recherches intenses n'ont visiblement pas permis à l'élite universitaire française, paraît-il spécialiste des textes de Georges Bernanos, d'apporter, au cours de plusieurs centaines de pages de banalités pieusement imprimées sur le réputé papier Bible de la collection de la Pléiade les quelques indices, modestes mais pas moins intéressants il me semble, d'une compénétration entre le premier roman de Georges Bernanos paru en 1926 et un ouvrage aujourd'hui bien oublié de Léon Bloy sur le génial explorateur qui découvrit l'Amérique, Christophe Colomb. J'expose, ci-dessous, ces indices, en m'autorisant quelques digressions vers un autre des textes de Léon Bloy, beaucoup plus connu que le précédent, Le Désespéré. La note qui suit ne prétend bien évidemment pas remplacer un travail, universitaire si l'on y tient à tout prix, de belle ampleur, qui s'attellerait à démontrer que Georges Bernanos, comme d'ailleurs tout écrivain qui se respecte, était beaucoup de choses, et évidemment un romancier de génie, mais aussi un très grand lecteur ou, à tout le moins, un lecteur profond, qui a finalement assez peu évoqué l'influence que d'autres écrivains ont pu exercer sur lui mais qui, n'en doutons pas, a non seulement beaucoup lu mais a été profondément influencé par ses lectures. Léon Bloy fut, pour celui que Roger Nimier appela à juste titre le Grand d'Espagne, une influence profonde, séminale, le prodigieux coup de vent que le Mendiant ingrat insuffla à la langue française faisant lever, comme une pâte, les images qui dansaient dans la cervelle du jeune gamin turbulent puis de l'homme au front, sans compter, bien évidemment, celui de l'homme qui deviendrait, au sens le plus noble de ce terme, un écrivain de génie comme je l'ai dit. Un simple coup d’œil sur les index des noms de ses trois volumes de correspondance (chez Plon, qui s'en fout d'ailleurs) nous renseigne suffisamment sur ce point, puisque Georges Bernanos y évoque Barbey d'Aurevilly (I, pp. 188 et 212, III, p. 163), Ernest Hello (I, p. 79, II, p. 589), mais aussi Joris-Karl Huysmans (I, pp. 174 et 424, II, p. 302), Rimbaud (I, pp. 175, 351, 470 et 480, III, p. 408) ou encore Dostoïevski (I, p. 258, III, p. 167), Rebatet (II, p. 703), Brasillach (II, p. 649) et tant d'autres (comme Psichari, Du Bos, Mauriac, Claudel, Gide, Jouhandeau, etc.). Il n'en est que plus intéressant de constater que le seul texte réellement ample écrit par Bernanos sur un écrivain qu'il a admiré est, comme il se doit, consacré à Léon Bloy (voir Dans l'amitié de Léon Bloy et, dans la Correspondance, tome I, pp. 212, 415 et 537; II, pp. 20, 116, 167, etc.; III, pp. 112, 116, 119, etc.), qu'il découvrit dans les tranchées boueuses et puantes de la Grande Guerre. Il est encore plus frappant de voir que ce texte a été écrit bien après que le jeune soldat ait découvert le formidable imprécateur, en juillet 1946, et que Bernanos s'adresse à son «vieux Bloy» qu'il prend le soin de séparer des «gens de lettres» en affirmant de lui qu'il a exercé «tant d'années, de taudis en taudis, de propriétaire en propriétaire, le Sacrement de Littérature» et qu'il a annoncé «notre monde», à la stupéfaction des «auditeurs subjugués» qui finissent par le distinguer au travers des voiles du temps, mais surtout grâce à Bloy justement, grâce à l'écriture du Vieux Pèlerin, «à travers les images et les symboles de ce style d'une opulence byzantine, comme on voit entre les puissants piliers de l'Arc de Triomphe descendre un soleil rouge». La suite de ce texte inspiré fait de Léon Bloy un écrivain non seulement génial, même s'il ne sait parfois pas ce qu'il dit et qu'importe, car «l'Ange qui parle à son âme le sait pour lui...», mais un prophète, une dimension à laquelle, si mes souvenirs sont bons, Kafka avait lui aussi été sensible : «Plus d'un demi-siècle d'avance, lorsque le petit Hitler était un enfant innocent, il a l'air d'avoir épelé en rêve le nom des nouveaux dieux, erré dans les Dachau et les Buchenwald, ou dans d'autres camps d'agonie que nous ne connaissons pas encore, que nous ne connaîtrons jamais, là-bas, aux frontières de l'Asie, aux bords de la Mer Glaciale; il a respiré l'odeur des fours crématoires, senti coller à sa peau la grasse suie humaine, il a vu crouler les villes sous la lune et le ciel de Dieu, le ciel innocent, ouvert d'outre en outre par l'éclat aveuglant de la bombe atomique, mais de ces visions, le moment venu de les révéler, il ne lui reste que l'horreur, et la certitude que cette horreur ne ment pas. N'importe ! son témoignage n'est pas celui d'un homme qui prévoit, mais d'un d'homme qui voit, qui est seul à voir ce qu'il voit, les yeux fixés sur ce point de l'histoire, l'index tendu, parmi la foule horrible des badauds» (in Essais et écrits de combat, t. 2, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1995, pp. 1231-2). Bernanos a reconnu en Bloy l'un des siens, comme, sans doute, Ernst Jünger, a reconnu en Bernanos l'un des siens, à savoir un homme possédant le don de force.

Acheter Sous le soleil de Satan sur Amazon.

Depuis que j'ai découvert Georges Bernanos, non point dans quelque tranchée infestée de rats, mais bien sagement assis sur le siège assez peu confortable, dans mon souvenir, d'une salle de cinéma lyonnaise projetant l'adaptation que Maurice Pialat réalisa de son premier roman, j'ai toujours pensé qu'il était honteusement relégué au rang d'un écrivain quelque peu grossier ou plutôt mal dégrossi, un provincial en quelque sorte, une espèce de Donissan à l'intelligence lourde, lente comme la mastication d'une vache, un homme un peu brusque, non seulement colérique mais bien trop souvent injuste avec ses contemporains, et qui surtout aurait oublié de lire non seulement ces derniers mais ceux qui l'ont précédé. J'ai ainsi insisté sur quelques rapprochements possibles entre son premier roman, Sous le soleil de Satan donc, et Moravagine de Blaise Cendrars, un texte fascinant qui, étrangement, a lui aussi paru en 1926. Pure coïncidence bien sûr, mais il y a plus que cette date commune de parution : il y a des parentés, des affinités aussi naturelles que souterraines, subtiles, invisibles du coup et par définition aux bigleux bientôt nonagénaires qui professent doctement sur les mystères de la littérature et, plus modestement, corrigent des copies sans beaucoup de grâce ni même d'application. J'avais déjà évoqué, dans une longue note fouillée, les rapprochements qui me semblaient pouvoir être fondés entre ce même Sous le soleil de Satan et le texte le plus connu d'Arthur Machen, Le Grand Dieu Pan, que Bernanos a peut-être lu dans la traduction qu'en donna Paul-Jean Toulet, ce même Toulet bien oublié hélas que cite le romancier dans son premier roman, sans que notre si érudite caste de mandarins universitaires, qu'il faudrait pour l'occasion traiter d'eunuques sans un atome de curiosité et d'originalité, n'émette plus que de pieuses banalités à propos de cette citation étrange. Je prétends en dire plus, et cela sans même que le lecteur passionné de Bernanos mais ne pouvant pas forcément investir quelque 130 euros dans deux tomes décevants, bavards, logorrhéiques et creux, n'ait besoin de dépenser un centime d'euro, hormis bien sûr s'il tient à encourager le travail d'exploration que je mène depuis désormais plus de 11 années en m'enfonçant toujours davantage dans la Zone ! Je serai probablement jugé, d'ici quelques années, sur cette folle prétention, mais j'affirme sans ciller que le double volume des romans de Georges Bernanos paru dans la Pléiade, décidé voici de nombreuses années, alors même que Max Milner et Jean-Loup Bernanos étaient de ce monde, est bien sûr ridiculement daté dans nombre de ses commentaires, mais était d'ores et déjà obsolète, à tout le moins ne présentait aucune vue nouvelle le jour même de sa parution.

Georges Bernanos lecteur de Léon Bloy : l'abbé Donissan, christophore des ténèbres

«Souviens-toi de la guerre, c'est-à-dire que je combats contre lui […], que je combattrai contre lui sur la croix. Là Léviathan sera pris à l'hameçon, c'est-à-dire il sera vaincu par la divinité cachée sous la chair de l'humanité.»

Le Marteau des Sorcières [1486] (Jérôme Millon, coll. Atopia, 1990), p. 409.

Nous avons longuement évoqué la figure de Christophe Colomb telle que Léon Bloy l'a peinte dans deux de ses ouvrages, Le Révélateur du Globe paru en 1884 et Christophe Colomb devant les taureaux, publié six ans plus tard.

Il m'a toujours paru curieux que la critique universitaire n'ait pipé mot sur une mention assez étrange qui, dans le premier roman de Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan, a passé presque totalement inaperçue. C'est bien simple, la dernière édition des romans de Georges Bernanos, prétentieux monument de gloses le plus souvent insignifiantes et complaisamment satisfaites qui jamais n'oublie de citer les travaux appartenant au sérail trois fois saint de l'Université, ne nous apprend absolument rien sur ce passage et cette mystérieuse mention, que voici, évoquant la jeune Mouchette, qualifiée de «petite fille ambitieuse» qui s'est «lassée d'attendre on ne sait quoi, qui ne vient jamais» : «C'est de là qu'elle est partie, et elle est allée plus loin qu'aux Indes... Heureusement pour Christophe Colomb, la Terre est ronde; la caravelle légendaire, à peine eut-elle engagé son étrave, était déjà sur la route du retour...». Je donne la suite du texte qui, elle, ne pourra qu'éveiller les soupçons de tout lecteur de Léon Bloy, mais pas de nos remarquables universitaires qui, eux, n'ont rien vu ! : «Mais une autre route peut être tentée, droite, inflexible, qui s'écarte toujours, et dont nul ne revient». J'ai cité le texte dans l'édition, fort valable à mes yeux, des romans de Georges Bernanos donnée par Michel Estève et Albert Béguin laquelle, à dire vrai, ne nous en apprend pas davantage que l'autre, la plus récente et inutile, sur cette occurrence, et cela en dépit même du fait que l'un des premiers, Michel Estève a pointé ce que Bernanos devait à son illustre prédécesseur (1).

Le plus commode serait bien sûr de parler d'une image, d'une métaphore qu'il ne faudrait tout de même pas s'aventurer à explorer durant des lustres, puisque, après tout, elle s'insérerait parfaitement dans le réseau des autres images poétiques qui tisse le roman. Nous savons que Georges Bernanos a lu Léon Bloy avec lequel il a même correspondu selon ses dires, et auquel il a consacré un texte magnifique, intitulé Dans l'amitié de Léon Bloy. Renseignements pris auprès d'Yves Bernanos, celui-ci m'a assuré que, selon son père Jean-Loup Bernanos, son grand-père avait lu tous les ouvrages du Mendiant ingrat durant sa convalescence en 1918 à Vernon, donc les deux textes que ce dernier a écrits sur le grand navigateur très-chrétien, et qu'il ne serait donc pas absolument incohérent que ces textes aient influencé l'auteur durant la période de l'immédiate après-guerre.

Toutes les fois qu'il le peut, Bernanos identifie l'abbé Donissan au Christ, mais un Christ qui serait à quelques solides années-lumière de toute sotte fadaise post-Vatican II, un Christ non point de gloire ou de sucre glace, un Christ non point clignotant sur un étal de Lourdes, mais un Christ de déréliction, considéré, selon une très ancienne patrologie qui nous vient de Grégoire de Nysse par l'intermédiaire de Rufin, comme l'hameçon du Démon. C'est en effet Donissan qui rejoue le drame inimaginable, auquel il donne sa véritable portée face à son confrère de Luzarnes : «Prenez bien garde, Sabiroux, que le monde n'est pas une mécanique bien montée. Entre Satan et Lui, Dieu nous jette, comme son dernier rempart. C'est à travers nous que depuis des siècles et des siècles la même haine cherche à l'atteindre, c'est dans la pauvre chair humaine que l'ineffable meurtre est consommé» (p. 256). Georges Bernanos ose même affirmer que Dieu s'est livré «pour un temps» à Satan, car «c'est en nous qu'Il est saisi, dévoré. C'est de nous qu'Il est arraché» (p. 257).

Donissan est aussi comparé à un soldat «qui ne calcule plus les chances et va droit devant» (p. 137, la guerre étant directement évoquée à la page 272), un prêtre dont chaque échec «ne peut plus que bander le ressort d'une volonté désormais infléchissable» (p. 138), un monstre en quelque sorte aux yeux de l’Église même, comme Bernanos n'aura de cesse de le rappeler par la voix de Menou-Segrais (cf. pp. 122, 133), puisque Donissan se livrera «à l'homme pécheur, son maître, qui ne le lâchera plus vivant» (p. 140), puisqu'il n'a de cesse de le suivre, puis de le précéder au plus profond de l'Enfer, luttant de force (cf. p. 147) avec Satan, devenu donc un véritable scandale, une pierre d'achoppement, un diviseur en somme (cf. p. 158), une espèce de diable, au sens étymologique du terme pour les imbéciles qui l'entourent, qu'ils soient prêtres (comme le curé de Luzarnes) ou académiciens. Oui, Donissan est haï d'une haine féroce, comme le lui apprendra Menou-Segrais : «Vous n'êtes point né pour plaire, car vous savez ce que le monde hait le mieux, d'une haine perspicace, savante : le sens et le goût de la force. Ils ne vous lâcheront pas de sitôt...» (p. 222). Certes, Donissan n'est pas né pour plaire, ni même pour vaincre son Ennemi, qui est probablement rentré dans son âme et y a pris la place de la joie et même de Dieu. Il est alors étonnant de remarquer qu'il n'y a guère de différence, du moins en profondeur, entre le désespoir du prêtre et celui du personnage (car c'en est un, recréé par l'auteur) de Drumont, tel que Bernanos le voit : «L'homme de la Croix n'est pas là pour vaincre, mais pour témoigner jusqu'à la mort de la ruse féroce, de la puissance injuste et vile, de l'arrêt inique dont il appelle à Dieu» (p. 276) : Bernanos parle bien évidemment du Démon, mais, tout autant, il pourrait parler de l'Argent, contre lequel, en somme, Drumont s'est sacrifié aux yeux de l'écrivain, comme si son sacrifice pouvait, une seule seconde, ralentir l'horrible mouvement des mâchoires d'acier se refermant sur le Pauvre.

Toutes les fois qu'il le peut, Léon Bloy identifie Christophe Colomb au Christ, comme l'est du reste Donissan nous venons de le voir qui, d'une certaine manière, devient une espèce d'hameçon où va mordre le Démon, parce qu'il n'a pas craint de se donner à celui qui fut le plus puissant et redoutable des Anges. J'évoquerai maintenant Léon Bloy, les travaux sérieux, dont celui de Michel Estève, ayant suffisamment montré que Bernanos faisait rejouer au curé de Lumbres la geste christique. Ainsi : «La mystérieuse effigie qu'on rencontrait à chaque pas, dans les basiliques des vieux siècles, avait enfin reçu son application. La légende si célèbre du martyr syrien serait donc quelque chose comme un vieux testament que l'histoire évangélique de Colomb devait accomplir» (p. 340). C'est dans Christophe Colomb devant les taureaux que Léon Bloy n'hésite pas à citer ce qu'il a écrit dans Le Révélateur du Globe, affirmant, à propos du comte Roselly de Lorgues, que «cet écrivain a été pour Christophe Colomb précisément ce que fut le Samaritain de l’Évangile pour le personnage mystérieux tombé dans les mains des voleurs, dépouillé par eux et laissé pour mort sur la symbolique voie qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Le prêtre et le lévite avaient passé à côté de ce moribond sans le secourir. Mais le troisième voyageur, l'homme de la race détestée par les Pharisiens, aussitôt qu'il l'aperçoit, tremble de pitié. Il s'approche de l'abandonné, panse les plaies que lui ont faites les spoliateurs, le fait asseoir sur sa monture d'historien, le conduit à l'auberge d'un éditeur et prend soin de lui comme d'un frère» (pp. 335-6). Nous pourrions multiplier les exemples où l'écrivain rapproche le grand navigateur du Christ, dont le rôle est toujours de porter le Fils de l'Homme «aux nations privées d'espérance» (p. 328) et qui, même, est directement identifié à ce dernier puisque lui aussi, «descendit aux enfers pour délivrer la moitié du genre humain» (p. 327), de la même façon que nous pourrions multiplier les exemples des occurrences où l'abbé Donissan est indirectement ou pas rapproché du Christ, mais point n'est besoin je crois d'être un grand ponte de l'Alma Mater pour comprendre d'où ce tropisme, qui aimante pour ainsi dire tout le ministère de Donissan, provient.

Georges Bernanos lecteur de Léon Bloy : portrait de Satan et peinture de l'univers du Mal

Je me permets de reproduire longuemen

04/10/2016 | Lien permanent

Georges Bernanos à la merci des (vieux) universitaires. Quelques remarques sur la nouvelle édition en Pléiade des romans

Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone.Annonce du programme

Les lecteurs qui s'imagineraient que je compte porter le discrédit sur le travail d'une équipe d'universitaires, épaulés, du moins pour une volumineuse et excellente chronologie, par Gilles Bernanos, en seraient pour leurs frais. Si j'avais cette fort malveillante volonté, je ne pourrais mener un tel projet qu'à la condition d'avoir lu les deux nouveaux volumes que Gallimard vient de publier dans sa collection de la Bibliothèque de la Pléiade puis, l'ayant fait, en les comparant à celui dont disposaient jusqu'à maintenant les lecteurs, un excellent volume préparé, voici désormais plus d'un demi-siècle, par Michel Estève et Albert Béguin, aidés par Gaëtan Picon qui signa une très belle préface.

Or, je n'ai nulle envie de lire ce lourd pensum bicéphale ou dipyges au choix, d'abord parce que le prix (110 euros) de ces deux volumes est parfaitement prohibitif et démesuré en regard de la qualité et de l'intérêt du produit, ensuite parce que, humant ces deux volumes, les parcourant au gré de mes fort rares visites dans des librairies, piochant au hasard dans ces centaines de pages noircies de caractères minuscules, m'attardant ici ou là, lisant ce qui me tombe sous les yeux, lisant même, et relisant la préface, nous y reviendrons, je sais à peu près à quoi m'en tenir, quelle bête à courtes pattes, truffe mouillée et queue frétillante m'est proposée à l'adoption : le caniche nain, toujours dressé pour faire le beau, de l'inflation verbale, même s'il est vrai que, pour le prix de l'animal ridicule et prétentieux et une jolie laisse en cuir torsadé, je pourrai disposer d'un choix de ses meilleurs parasites universitaires, de quoi me constituer une véritable ménagerie.

Ensuite parce que l'édition, en un seul volume, des romans de Georges Bernanos ainsi que des Dialogues des Carmélites jusqu'alors disponible et à un prix beaucoup plus décent me semble, vaille que vaille, convenir parfaitement à tout lecteur du Grand d'Espagne, fût-il sourcilleux, et en sus parce que Michel Estève s'est démené, durant des années, pour servir la cause de Bernanos, le plus souvent en étant moqué par ces mêmes universitaires dont il accueillait pourtant le brouet insipide dans les pages de ses Études bernanosiennes hélas stoppées depuis des années pour de sombres et lamentables querelles financières, si j'ai bien compris cet imbroglio inextricable.

Enfin parce que je compte concentrer mes critiques sur deux parties de cette nouvelle édition bavarde et pseudo-savante : sa préface bien sûr, écrite par un certain Gilles Philippe dont je découvre le nom, car c'est le rôle d'une préface que de mettre en perspective l’œuvre qu'elle présente et commente, puis l'édition donnée par Monique Gosselin-Noat de Monsieur Ouine, sans nous attarder toutefois, faute de temps, de place et d'intérêt, sur le fourmillement des relevés des différentes leçons du manuscrit, qui ne pourra intéresser qu'une nouvelle race d'universitaires, d'ailleurs à peu près tous phocomèles, ne craignant pas de passer, des journées durant, des semaines, des mois et même des années, le regard vissé sur tous les manuscrits d'un texte disponibles, afin d'en traquer la plus minuscule variante. Tâche exaltante et héroïque assurément, qu'il ne faudrait réserver qu'à des ordinateurs, si les étudiants, eux, avaient de la culture et n'étaient pas, comme ces mêmes ordinateurs, programmés pour ne plus nous révéler que des insignifiances. Nous apprendrons ainsi, après le relevé minutieux de 4 millions de virgules, que Georges Bernanos a eu tendance à les placer logiquement, à quelques rares exceptions près, signifiantes comme il se doit, au sein d'une phrase, et nous dormirons alors heureux, fiers de n'avoir pas été totalement inutiles durant notre existence.

J'irai ainsi à l'essentiel, mais ce n'est pas l'envie qui me manque de procéder à une lecture exhaustive de ces deux volumes, et donc à une critique en règle qui de toute façon ne sera menée par nul autre que par moi, tant ont dû fleurir (enfin, n'exagérons rien, car il ne s'agit après tout que de Bernanos, pas de Jean d'Ormesson), dans la presse de droite comme de gauche, des pseudos-critiques muséales qui ne seront que des paraphrases plus ou moins originales de l'argumentaire de vente gentiment envoyé par l'éditeur, sous des titres spirituels comme : Bernanos le témoin capital, Bernanos le prophète, Bernanos et notre temps, Bernanos le moderne (et sa variante platement compagnonnesque: Bernanos l'antimoderne), Bernanos remis au goût du jour, L'enfer bernanosien sur papier Bible, que sais-je encore d'aussi original, et même, peut-être, quelque improbable mais fort logique Moi et Bernanos, sous la plume stratosphérique de Monique Gosselin-Noat, dans la Gazette cénabrienne des amis de Pernichon.

En guise d'exergue ou d'exorde, allez savoir, ou comment faire vendre des livres sans jamais parler de leur intérêt réel

Qui souhaite économiser, par les temps de crise actuelle, plusieurs dizaines d'euros n'a qu'à lire le texte de présentation de la nouvelle édition des romans de Georges Bernanos dans le n°58 de La Lettre de la Pléiade, et ainsi éviter d'acheter la nouvelle édition, en deux volumes, de ses romans dans la paraît-il prestigieuse collection de La Pléiade. Ce texte de quatre pages, intitulé Éditer Bernanos aujourd'hui ne peut que dégoûter, le terme n'est pas exagéré je crois, tout amoureux réel des livres de Bernanos, tant, sous couvert de présenter les avancées, on le devine fulgurantes de l'édition moderne (ainsi, l'édition des romans du Grand d'Espagne est-elle dite, sans raison apparente, «particulièrement nouvelle», p. 8), il n'est pas dit un traître mot de l'intérêt (ou de son absence, tout aussi polémique et encore plus intéressante) de proposer la découverte des romans de Georges Bernanos.

Qui souhaite économiser, par les temps de crise actuelle, plusieurs dizaines d'euros n'a qu'à lire le texte de présentation de la nouvelle édition des romans de Georges Bernanos dans le n°58 de La Lettre de la Pléiade, et ainsi éviter d'acheter la nouvelle édition, en deux volumes, de ses romans dans la paraît-il prestigieuse collection de La Pléiade. Ce texte de quatre pages, intitulé Éditer Bernanos aujourd'hui ne peut que dégoûter, le terme n'est pas exagéré je crois, tout amoureux réel des livres de Bernanos, tant, sous couvert de présenter les avancées, on le devine fulgurantes de l'édition moderne (ainsi, l'édition des romans du Grand d'Espagne est-elle dite, sans raison apparente, «particulièrement nouvelle», p. 8), il n'est pas dit un traître mot de l'intérêt (ou de son absence, tout aussi polémique et encore plus intéressante) de proposer la découverte des romans de Georges Bernanos.Le texte de cette Lettre, qui n'est pas signé, est publié dans la rubrique Coulisses et, à vrai dire, ne fait pas mentir cette intrigante appellation, car nous y apprenons des choses absolument remarquables. Par exemple, nous y lisons que, cinquante-quatre ans après l'édition des Œuvres romanesques de Georges Bernanos suivies de Dialogues des Carmélites, donnée par Michel Estève, Gaëtan Picon et Albert Béguin, «bien des choses ont changé», comme «le regard que nous portons sur l’œuvre de Bernanos et les connaissances accumulées par les chercheurs à son propos, naturellement», mais aussi «la manière d'éditer les œuvres littéraires» et, «plus profondément, l'appréciation des droits et devoirs» d'un éditeur soucieux de demeurer à la fois fidèle à l'écrivain qu'il sert et respectueux du lecteur pour qui il travaille». Il s'agit, une fois ces merveilleux principes édictés, contre lesquels il serait absolument fou d'oser faire remarquer qu'un universitaire, bien avant que de servir un auteur, ne songe en général qu'à se servir sous couvert de généreux oubli de soi, comme nous le verrons à propos du curieux tropisme de l'un d'entre eux, il s'agit donc de se dépêcher d'affirmer que, bien sûr, «la nouvelle édition se présente différemment de celle que, sans la désavouer, elle remplace», ce qui ne peut que justifier amplement la nécessité de scinder ledit volume vénéré mais point repris en deux volumes chargés de «recueillir, outre les œuvres inscrites au sommaire (ouf !) les documents qui, révélés à cette occasion ou déjà connus, éclairent la genèse et la réception de ces œuvres» (p. 8). Je ferai valoir, à propos de Monsieur Ouine dont l'édition, répondant rigoureusement à ces magnifiques principes consignés par une plume anonyme, l'existence de travaux susceptibles d'éclairer la genèse et la réception du roman et qui, malheureusement, n'ont pu être évoqués, ne serait-ce que d'un renvoi de note en police 2 (minuscule, voire microscopique), parce que Monique Gosselin-Noat, spécialiste émérite de Georges Bernanos et d'une bonne quarantaine au bas mot d'autres auteurs, n'a selon toute vraisemblance, entre 2004, date de parution desdits travaux dans les Études bernanosiennes dirigées par Michel Estève, et la présente nouvelle édition de la Pléiade des romans de Georges Bernanos (disons 2014, date de remise des manuscrits, selon toute vraisemblance, pour notre poignée d'érudits), pas eu le temps de s'y référer, voire, toute bonnement car il ne faudrait tout de même pas que nous nous aventurions à remettre sa réputation en jeu, à les lire ou même, à en prendre connaissance, ce qui serait tout bonnement inimaginable pour une bernanosienne d'une telle rigueur proverbiale.

Je ne sais rien du rapport que Monique Gosselin-Noat, aux prise avec sa quarantaine et plus d'auteurs, a noué avec le temps, mais j'en sais fort heureusement ou, plutôt, malheureusement, beaucoup plus sur son rapport à la rigueur professionnelle, comme je m'en suis expliqué ici.

Poursuivons la lecture de notre réclame publicitaire, qui semble s'attarder, décidément, sur le cas du manuscrit de Monsieur Ouine, objet des plus folles découvertes sur la portée, hic et nunc, des romans de Georges Bernanos et, partant, de la façon d'éditer à l'âge où l'homme se promène sur la surface de Mars via des robots qu'il dirige depuis la Terre. Nous apprenons ainsi que la nouvelle édition du dernier roman de Georges Bernanos se contente de reproduire le texte tel qu'il a paru en 1946, n'y ajoutant rien et n'en corrigeant rien mais signalant tout de même «les leçons ponctuellement corrompues», ce qui ne pourra que désarmer les craintes des lecteurs les plus maniaques, alors que l'édition jusqu'alors suivie était celle qu'Albert Béguin avait donnée en 1955. Bien, nous en sommes ravis disais-je, car nous rêvons nuit et jour de manuscrits tirés au cordeau, alignés devant les universitaires en grand apparat comme des soldats de l'armé glorieuse de la République démocratique de Corée du Nord un jour de grande parade, mais alors, vous ne m'en voudrez pas de poser cette naïve question, mais alors pourquoi ne pas donner la toute première édition de ce roman,

parue au Brésil en septembre 1943 chez Atlantica Editora, aussi tronquée et fautive qu'on le voudra mais à tout le moins indubitablement historique, puisqu'il s'agit, à la lettre, de respecter le premier état (hypothétique, n'en déplaise aux tenanciers de la critique génétique) d'un manuscrit dont l'histoire semble étroitement liée au sujet même (le Mal) et, plus que cela, à la façon dont ce sujet est évoqué (lacunairement, elliptiquement) ? En effet, Monsieur Ouine a connu, du vivant de son auteur, trois publications, dont celle que je viens d'évoquer et qui a été rejetée, non seulement, donc, par Albert Béguin, mais aussi par notre pléiade d'universitaires tous plus aboutis les uns que les autres. Diantre, voici donc une édition critique qui n'est pas si critique que cela et, à tout le moins, n'est pas du tout exhaustive, et se situe même bien loin des canons de l'édition scientifique de textes pratiquée par les universitaires anglo-saxons !

parue au Brésil en septembre 1943 chez Atlantica Editora, aussi tronquée et fautive qu'on le voudra mais à tout le moins indubitablement historique, puisqu'il s'agit, à la lettre, de respecter le premier état (hypothétique, n'en déplaise aux tenanciers de la critique génétique) d'un manuscrit dont l'histoire semble étroitement liée au sujet même (le Mal) et, plus que cela, à la façon dont ce sujet est évoqué (lacunairement, elliptiquement) ? En effet, Monsieur Ouine a connu, du vivant de son auteur, trois publications, dont celle que je viens d'évoquer et qui a été rejetée, non seulement, donc, par Albert Béguin, mais aussi par notre pléiade d'universitaires tous plus aboutis les uns que les autres. Diantre, voici donc une édition critique qui n'est pas si critique que cela et, à tout le moins, n'est pas du tout exhaustive, et se situe même bien loin des canons de l'édition scientifique de textes pratiquée par les universitaires anglo-saxons !Il va de soi, s'empresse de préciser notre rédacteur anonyme si soucieux de ne surtout pas donner l'impression qu'il distribue les bons et les mauvais points à la ronde, il va de soi que les «intentions d'Albert Béguin ne sont pas en cause» puisque, en «rééditant à sa manière Monsieur Ouine, il entendait faire de son mieux pour servir l’œuvre de Bernanos», précaution oratoire de jésuite puisque nous apprenons presque immédiatement que ledit Albert Béguin a écarté «des éditions non reniées par l'auteur», a recouru «à des manuscrits non homogènes et qui ne représentent pas toujours le dernier état du texte», et, en un mot, n'a pas publié «le texte tel qu'il était, quitte à l'amender en cas d'erreur ponctuelle», mais a bel et bien fait paraître Monsieur Ouine «tel qu'il aurait pu ou (selon lui)

dû être» (p. 9). Je ne sais qui a rédigé, disais-je, ce texte à la prudence assassine, mais je me dois de féliciter cette salauderie euphémistique qui se planque derrière le rideau rapiécé d'une bienveillante neutralité.

dû être» (p. 9). Je ne sais qui a rédigé, disais-je, ce texte à la prudence assassine, mais je me dois de féliciter cette salauderie euphémistique qui se planque derrière le rideau rapiécé d'une bienveillante neutralité.Ma foi, c'est de bonne guerre, car Monique Gosselin-Noat, elle, a figé la réception de Monsieur Ouine telle qu'elle aimerait qu'elle fût ou soit, c'est-à-dire en rendant grâce à son propre bavardage pseudo-savant, en tenant surtout compte de la très haute valeur intellectuelle de ses propres travaux, comme le prouve la fort succincte bibliographie (voir photographie, cliquable car elle désire et mérite d'être agrandie) des études dignes d'être retenues par tout lecteur souhaitant se plonger dans l'exploration du dernier roman de Georges Bernanos !

Revenons à notre texte anonyme qui détaille les nombreux raffinements exégétiques dont cette nouvelle édition se pare, et que nous pouvons résumer en déclarant qu'il s'agit d'établir, systématiquement, un relevé exhaustif des variantes du texte manuscrit, la correspondance de l'auteur mais aussi d'autres documents qui «intéressent la genèse de ses œuvres aussi bien que leur réception» et enfin «les sections non retenues des éditions établies par Albert Béguin» (p. 11). En somme, toutes ces passionnantes variantes, ayant mérité deux et non un seul volume, ne peuvent intéresser qu'une catégorie, bien spécifique, de lecteurs : plus que des érudits, des chercheurs, des universitaires, car nous ne doutons plus à présent que cette nouvelle édition, qui, contrairement aux dires de cette longue et inutile présentation, n'offre aucune découverte majeure mais se contente de pousser à bout la logique de la compilation, est une édition préparée par des universitaires pour des universitaires. En bref, pas une seule fois, à en juger par cette présentation, n'a été questionnée la valeur littéraire, morale, politique, intellectuelle, spirituelle, de l’œuvre romanesque de Georges Bernanos, et cette absence d'intérêt est tellement visible que notre rédacteur anonyme s'est tout de même repris d'extrême justesse, en concluant sa longue et inintéressante péroraison par ces quelques mots, bien solitaires et ridicules, même, de se sentir ainsi jetés devant le spectateur, pour un salut final : «Les conditions semblent réunies pour la redécouverte d'une œuvre qui, on ne le dit pas assez, ou pas assez fort, occupe l'une des toutes premières places dans le paysage romanesque du XXe siècle» : ouf, c'était moins une, tout de même, que de rappeler cette évidence ! Pour le reste, pardonnez-moi mais je doute que ce soit d'un travail réalisé par des universitaires pour des universitaires dont les romans de Bernanos ont ou auraient besoin pour rayonner au-delà de cénacles strictement universitaires, surtout lorsque ce travail, présenté, si je lis bien, comme un travail offrant tous les gages de rigueur scientifique, est partiel, lacunaire, orienté, certainement pas exhaustif, absolument pas original, mais noircit du papier jusqu'à la nausée, sans ne strictement rien nous apprendre que ce que nous savions déjà, et depuis une bonne vingtaine d'années, à savoir : que Georges Bernanos est l'un des plus grands et puissants écrivains de langue française.

De deux préfaces, dont l'une ne vaut rien, celle d'un certain Gilles Philippe, bernanosien de la 25e heure

Toute préface est un exercice délicat, et rares sont celles et ceux qui, tout en étant précis, érudits, savent à peu près tenir une plume ou, puisque la métaphore n'est plus de mise, tapoter sur un clavier. Gilles Philippe croit sans doute qu'il sait écrire, mais il ne sait pas écrire, ou alors il écrit comme écrit un journaliste ou un universitaire visant le journalisme, ce qui revient au même : il ne sait pas écrire, mais il s'imagine savoir écrire, parce qu'il déploie cette manie toute contemporaine qui consiste à aligner les uns derrière les autres des mots censés contenir des trésors de signification. Philippe Sollers (et, dans son sillage infini, tous ses petits singes, de Yannick Haenel à François Meyronnis en passant par Michel Crépu et Matthieu Baumier), a utilisé cette molle rengaine, ce ridicule procédé d'écriture (faussement) artiste avec une telle constance qu'il transforme tout concurrent en amateur, ces petits et sots empilements de mots creux faisant passer les navrants navets de Jacques Prévert pour des illuminations rimbaldiennes et les platitudes cryptées de René Char pour d'impénétrables et chatoyants hermétismes célaniens. Gilles Philippe, professeur ordinaire de linguistique française à l'Université de Lausanne, écrit comme écrivent les universitaires : creusement, prétentieusement, d'une prétention creuse ou bien d'une béance prétentieuse : «La lutte, la nuit, bénir, maudire» et ses déclinaisons comme «Le mal et la mort, le salut et la sainteté». Bien sûr, puisque Gilles Philippe est un universitaire, il ne peut s'empêcher d'utiliser le terme ignoble qu'est «lisibilité» des romans de Georges Bernanos (p. 9 de l'Introduction), mais c'est plutôt son travail de présentation (voire, pour ceux qui découvriraient l'écrivain, d'introduction, donc) qui est illisible, non point que son style demanderait, comme celui d'un Pierre Boutang, un effort intellectuel particulier, mais parce que, littéralement, il est creux. Or, au travers même de certaines de ses obscurités, qui pourra affirmer que quelques lignes de l'auteur d'Ontologie du secret ne nous en apprennent pas infiniment plus, sur Les Possédés de Dostoïevski par exemple, qu'une bonne cinquantaine de thèses impeccablement formatées ?

Vide et prétention vont presque toujours ensemble ai-je dit : comme Gilles Philippe n'a rien à dire d'essentiel ni même de banalement intéressant sur les romans de Bernanos, si ce n'est qu'ils sont expressionnistes, il est fatal qu'il raconte de prétentieuses sottises sur celui qui est censé, selon lui, être le plus expressionniste d'entre eu

05/03/2018 | Lien permanent

Apostille à La montagne morte de la vie de Michel Bernanos : chemin vers l’inorganique, par Gregory Mion

Gregory Mion dans la Zone.

Gregory Mion dans la Zone.«Don’t blame this sleeping satellite».

Tasmin Archer.

«Ah ! ne plus être malade, ne plus souffrir, mourir le moins possible ! Son rêve aboutissait à cette pensée qu’on pourrait hâter le bonheur universel, la cité future de perfection et de félicité, en intervenant, en assurant de la santé à tous».

Émile Zola, Le Docteur Pascal.

Acheter La Montagne morte de la vie sur Amazon.

Acheter La Montagne morte de la vie sur Amazon.Pour beaucoup trop de lecteurs, Michel Bernanos est un inconnu et malheureusement la tendance ne risque pas de s’inverser de sitôt, à supposer en outre qu’elle puisse encore le faire. En effet, la France qui n’en finit plus d’écouter aux portes d’un journalisme littéraire inculte, analphabète et dégénéré se préoccupe en ce moment moins de Michel Bernanos que des petites crottes vendues sur le gros marché des coprophages, où nous retrouvons bien sûr quelques nullités qui barytonent du cul (1) et qui le font de concert avec les crétins qui les défendent en publiant des articles apparentés à une putassière réclame, comble génétique de la niaiserie consanguine. Nullités soi-disant littéraires qui se multiplient, donc, et qui révèlent en creux la nullité de tout un pays qui s’en va vers un scrutin national de la pire espèce, l’indigence des lettres étant forcément cause de la misère politique, l’une entraînant nécessairement la mort de l’autre. Nullité d’un pays qui saborde méthodiquement sa littérature depuis deux ou trois décennies et qui préfère maintenant s’en remettre aux conseils narcotiques d’un François Busnel plutôt que de faire confiance aux rares forcenés qui ont toujours à cœur de sauver la grandeur de nos meilleurs romanciers vivants ou disparus. Nullité définitive de la France qui cet hiver se pourlèche les babines avec les étrons scrupuleusement emballés de Cécile Coulon et de Yann Moix tout en ignorant bêtement la réédition de La montagne morte de la vie de Michel Bernanos (2). Las ! Quel spectacle affligeant que celui d’un pays qui se suicide en s’étouffant volontairement avec les torrents de merde qu’il s’envoie dans le gosier ! La France n’est plus qu’un troupeau de bovins démocratiques, vaincue par son esprit grégaire et par son Putanat, pauvre France qui pense comme on défèque, qui écrit comme on vomit et qui patauge crânement dans son cloaque en s’imaginant tenir la dragée haute au monde.

À côté de ces pratiques scandaleuses gisent des textes étranges et fabuleux comme cette Montagne morte de la vie, qui, en un peu plus de cent pages, pose un écrivain d’envergure. Le sujet du livre pourrait tenir en une question : comment survivre dans une nature devenue hostile et inconnue ? Nul n’en revient, évidemment, et les deux personnages principaux de ce récit extraordinaire en font la douloureuse expérience, quoique fondatrice au bout du compte. Il s’agit d’abord du jeune narrateur, tout juste âgé de dix-huit ans, jeté un peu malgré lui dans la destinée navale d’un galion pour une durée contractuelle d’un an (cf. p. 43). Ce bleu-bite employé comme mousse subira un bizutage de circonstance, frôlant une mort qu’il aurait peut-être préférée au regard des péripéties futures, puis il sera d’une certaine façon adopté par Toine, un vieux cuistot rompu aux coutumes parfois brutales des longs voyages en mer (cf. pp. 48-9). Cette rencontre scelle une fois pour toutes le lien entre les deux personnages. Ce sont les seuls individus qui passeront du monde maritime familier (cf. pp. 43-93) à l’univers inquiétant du minéral (cf. pp. 97-162), ces deux segments correspondant aux deux parties distinctes du court roman de Michel Bernanos. Ce trajet du liquide au solide, néanmoins, ne constitue pas les qualités uniques de la matière telle qu’elle se décline souvent dans le langage commun, à quoi nous devrions aussi adjoindre l’état gazeux. Bien plus qu’une matière dont nous connaissons ordinairement les principes et les énergies, Bernanos, par ses descriptions fulgurantes et son choix étudié des épithètes, nous fait pénétrer sur un sol richement plastique, impulsé par une infinité de configurations et d’humeurs, capable de passer du fluide au visqueux, du massif au spongieux, du linéaire au granulaire, etc. L’enjeu est par conséquent littéraire et scientifique, littéraire d’abord parce qu’il faut être en mesure de restituer l’expression d’un paysage inédit sans tomber dans les facilités du cratylisme, scientifique ensuite parce que l’on se demande à bon droit comment des corps humains peuvent résister à ce passage soudain d’un univers à un autre, passage singularisé par la chute dans un gigantesque tourbillon aquatique (cf. pp. 82-4), transition vers une humanité occulte qui semble surgie de nulle part, digne du cratère narratif qui se creuse subitement dans le texte et qui nous aspire avec la même force que Toine et son récent protégé.

Dans ce nouveau monde qui eût probablement dérouté Christophe Colomb et tout autre «révélateur du globe» (3), nos deux aventuriers malgré eux se confrontent à la minéralisation progressive de leur environnement, ainsi qu’à leur propre et inexorable solidification. Ils ont en quelque sorte cheminé vers l’inorganique, et peut-être que la disparition des attributs corporels s’annonce dès le début, comme le symptôme ostentatoire d’une condition plus grave ou plus authentique, lorsque précisément l’équipage du bateau bascule dans le cannibalisme (cf. pp 56-8). Ces hommes qui s’entre-dévorent, au fond, ne sont que le prélude à l’anéantissement ultérieur des corps. Ils annoncent un retournement rythmique fondamental que nous définissons comme la perte décisive de l’anthroporythmie et le commencement irrémédiable d’une lithorythmie (4). L’homme privé de ses organes se rapproche de la statue imaginée par Condillac dans son Traité des sensations, mais celle-ci est encore trop humanisée pour réellement proposer l’expérience d’un être changé en pierre (5). Or en osant une interprétation, Michel Bernanos, aux toutes dernières lignes de son livre (cf. p. 162), ne postule aucune caractéristique humaine à l’existence d’une personne devenue roche, sinon la capacité de verser une larme, de pleurer sur son sort ou de pleurer de joie. Cet astucieux détail nous incite à considérer d’un œil nouveau la rosée que l’on observe sur les pierres à des moments cruciaux de la journée : ainsi regardées, ces pierres sont-elles de très anciennes présences humaines qui exsudent une émotion antédiluvienne ? La rosée devient par conséquent le possible langage des pierres, lesquelles nous expriment par ce biais un pathos résolument approfondi. Quant aux compléments éventuels de ce langage, il faudrait examiner les lignes de faille, les émiettements, les effritements, les empiètements de chaque pierre, en un mot les données de l’érosion comme autant d’inflexions et de tonalités probables, comme autant d’options pour ponctuer une fréquence perceptive qui n’est pas de notre ressort habituel. Conformément à ces intuitions, les pierres créent des formes intelligentes, elles font jaillir la matière bien plus que ne le font les dieux ou quelque incarnation d’un premier moteur, et il n’est pas interdit de suggérer une pensée forte dans un éboulement, d’entendre dans la dégringolade des roches une espèce de cri de protestation !

Tout ceci est à notre avis sous-entendu au dernier chapitre de La montagne morte de la vie (cf. pp. 153-162) et nous devons nous y arrêter plus en détail pour justifier notre apostille. Ce chapitre confirme définitivement la suprématie du minéral après que nos voyageurs interstellaires ont précédemment traversé un territoire végétal où «tout [était] vert à en mourir» (p. 128). Par son altitude et sa majesté, la montagne, de toute façon, domine l’ensemble de cet univers jusqu’alors inexpérimenté, et la forêt va même jusqu’à littéralement s’incliner devant la noblesse des cimes (cf. p. 156). Quant à cet univers en tant que tel, est-ce un double-fond secret de la Terre, une sorte de lapin surgi du chapeau cosmique d’un magicien et dont nous ne pourrions atteindre l’intérieur que par le biais d’un plongeon inopiné dans un tourbillon d’eau ? Est-ce un palier spécifique des profondeurs de la Terre qui, avec sa «lumière écarlate» (p. 97), figurerait un Enfer crédible ? Est-ce encore un segment hétérotopique situé dans un monde parallèle qui n’aurait aucun lien avec les abysses physiques de notre planète ? Il est vrai que la chute spectaculaire des personnages dans le vortex océanique nous encourage à conjecturer un lieu inhérent à la Terre, un lieu qui aurait la consistance d’un estomac et dans lequel nos deux aventuriers seraient tombés à la suite d’une glissade angoissante dans un œsophage hybride, un genre de conduit absorbant fait d’une matière métastable et indéfinissable, cependant, compte tenu de ces aspects irréductiblement originaux, il n’est pas incongru de parier sur un milieu extra-mondain rétif à toute métrique spatio-temporelle classique. À cet égard, Toine et le jeune mousse font une expérience croissante de la relativité, car, au fur et à mesure qu’ils se rapprochent de la montagne, leur temps se dilate et leur espace se contracte. Ils s’homogénéisent dans une durée proto-éternelle qui est celle de la roche, et, simultanément, ils se confondent à l’espace excessivement contracté de cette même roche, devenant eux-mêmes des pierres, des modes de la substance-montagne parmi une infinité d’autres modes incorporés à ses flancs (cf. p. 161-2). Dans le vocabulaire de l’opinion, nous affirmerions volontiers qu’ils sont morts, qu’ils ont été vulgairement réduits à de l’inorganique, toutefois la montagne n’est morte que pour ceux qui ne savent pas en percevoir le rythme intime, car elle est bel et bien montagne morte de la vie pour Michel Bernanos, c’est-à-dire une autre manière d’exister, une autre solution pour comprendre le devenir.

La suite de ce texte figure dans J'ai mis la main à la charrue.

Ce livre peut être commandé directement chez l'éditeur, ici ou bien, avec un bien meilleur résultat, chez Amazon, là.

26/02/2017 | Lien permanent

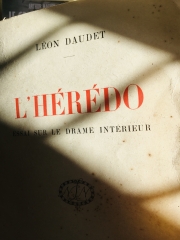

L'Hérédo de Léon Daudet, ou Georges Bernanos emporté par un tourbillon d'hérédismes

Léon Daudet dans la Zone.

Léon Daudet dans la Zone. Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone.«Hélas ! je suis devenu sec et dur comme un avare. Je n'entends plus ma musique. Je n'ai plus qu'une aile, s'il m'en reste encore une. Je travaille dans la nuit la plus opaque, je me bats avec les images et les mots d'une bataille extraordinaire, chaque page écrite me coûte un monde. J'espère que ce n'est qu'une épreuve du Bon Dieu, qu'il a mis seulement un bandeau sur mes yeux et que je ne donnerai pas le jour à un monstre de noire mélancolie, mais à une belle et lumineuse chose, pareille à celles que j'ai tant aimées».

Georges Bernanos à sa fiancée, 1er janvier 1916 (in Correspondance inédite 1904 - 1934 Combat pour la vérité, Plon, 1971), p. 103.

Georges Bernanos n'a probablement jamais oublié l'accueil très franchement enthousiaste que Léon Daudet («Demain, le premier livre, le premier roman d'un jeune écrivain, M. Georges Bernanos [...] sera célèbre») réserva, dans L'Action française du 7 avril 1926, à Sous le soleil de Satan paru cette même année, mais c'est avant même (nous pouvons du moins le conjecturer) que l'imprécateur intraitable ne découvre et consacre l'évident génie romanesque de son cadet, pourtant démissionnaire du mouvement royaliste en 1920, que Bernanos évoqua l'auteur de L'Hérédo, dans un court texte intitulé Léon Daudet romancier demeuré inédit jusqu'à ce qu'Albert Béguin le publie dans Le Crépuscule des vieux en 1956 (1).

Georges Bernanos n'a probablement jamais oublié l'accueil très franchement enthousiaste que Léon Daudet («Demain, le premier livre, le premier roman d'un jeune écrivain, M. Georges Bernanos [...] sera célèbre») réserva, dans L'Action française du 7 avril 1926, à Sous le soleil de Satan paru cette même année, mais c'est avant même (nous pouvons du moins le conjecturer) que l'imprécateur intraitable ne découvre et consacre l'évident génie romanesque de son cadet, pourtant démissionnaire du mouvement royaliste en 1920, que Bernanos évoqua l'auteur de L'Hérédo, dans un court texte intitulé Léon Daudet romancier demeuré inédit jusqu'à ce qu'Albert Béguin le publie dans Le Crépuscule des vieux en 1956 (1). Nous savons donc, malgré une note fautive qui nous donne, comme date de composition de l'article en question, 1909 (2), que Georges Bernanos a lu Léon Daudet assez tôt, probablement dès avant ses 20 ans, en 1907 ou 1908 (3), et qu'il a continué de le lire, étant donné qu'il cite L'Hérédo qui fut publié en 1916, un texte avec lequel Bernanos se montre d'ailleurs assez dur, parlant d'un «grand effort de synthèse» qui n'aurait pas «contenté tous ses lecteurs», visiblement pas lui en tout cas, puisque Daudet n'y aurait mené qu'un travail destiné «à se raccourcir, à ramener à des théorèmes les conquêtes de ses intuitions magnifiques», ce qui est juste si l'on se place du seul point de vue romanesque qui est celui qui semble, exclusivement, intéresser Georges Bernanos, et faux bien sûr si l'on lit L'Hérédo comme une espèce bizarre de roman mâtiné d'essai littéraire.

Pourtant, et ce jugement montre que L'Hérédo l'a frappé, Bernanos reprend à son compte une image qui eût pu être l'une de celles que Léon Daudet utilisa dans ce texte, lorsqu'il évoque le drame de l'auteur, soit «l'effort du génie lyrique pour atteindre, à travers le monde des images, la vérité morale la plus nue» (4). Notons que Georges Bernanos y parle encore de «tant de vigoureux fantômes demand[a]nt l'air et l'espace» (p. 918), et de deux personnages féminins, Florence et Badelot qui, «quand elles étaient encore dans les limbes, prévues et non conçues», devaient «obséder l'écrivain» et «charger sa pensée», comme tant des propres personnages de Bernanos obsédèrent sa pensée : «Et de les avoir écrites, quelle délivrance !...» (p. 919), soit le type de propos que Léon Daudet lui-même eût consigné dans son ouvrage pour y évoquer le travail d'accouchement, si douloureux et complexe, d'une Åuvre d'art, et qu'il mentionne directement par ces quelques mots dont Bernanos saura bien des fois se souvenir : «Il est des cataclysmes d'images comme il est des cataclysmes cosmiques. Des troubles graves, fonctionnels et organiques, en sont la conséquence», cette assertion, pouvant à elle seule expliquer les fameux désordres du maire de Fenouille, étant directement suivie par cette conclusion extraordinaire : «L'homme vit et meurt de ses images» (5).

De ce même personnage, voyez comment le passage suivant du livre de Léon Daudet explique le mal étrange : «Chacun de ces malades, s'il est interrogé méthodiquement et habilement, retrouvera dans sa mémoire les circonstances où telle image, qui est devenue la substance et la trame de son obsession, est tombée dans son appétit sexuel, et passée ainsi sournoisement à l'état de hantise» (p. 125).

Ce petit extrait du texte, pour le moins étonnant, de Léon Daudet, nous donne d'ores et déjà quelques indices quant à son intention, double, puisque le médecin de formation qu'est l'auteur des Morticoles suppose que son ouvrage pourra aider ses confrères un peu trop abîmés par les thèses si platement matérialistes et puisque le redoutable critique littéraire qu'il aura été durant tant d'années estime, lui, que ses futurs confrères certes beaucoup moins querelleurs et courageux qu'il ne le fut, et s'il en reste bien sûr, ce que nous n'oserions supposer qu'avec la plus extrême prudence, pourront eux-mêmes s'appuyer sur les «données» (p. 307) qu'il nous aura communiquées par le biais de plusieurs exemples de grands écrivains radiographiés selon sa méthode si originale qu'on dirait lâÅuvre d'un excentrique.

Ce petit extrait du texte, pour le moins étonnant, de Léon Daudet, nous donne d'ores et déjà quelques indices quant à son intention, double, puisque le médecin de formation qu'est l'auteur des Morticoles suppose que son ouvrage pourra aider ses confrères un peu trop abîmés par les thèses si platement matérialistes et puisque le redoutable critique littéraire qu'il aura été durant tant d'années estime, lui, que ses futurs confrères certes beaucoup moins querelleurs et courageux qu'il ne le fut, et s'il en reste bien sûr, ce que nous n'oserions supposer qu'avec la plus extrême prudence, pourront eux-mêmes s'appuyer sur les «données» (p. 307) qu'il nous aura communiquées par le biais de plusieurs exemples de grands écrivains radiographiés selon sa méthode si originale qu'on dirait lâÅuvre d'un excentrique. Nous pouvons aussi immédiatement constater, et c'est là encore un autre rapprochement possible avec Bernanos, que Daudet donne la primauté au spirituel au sens large du terme, sur le matériel, son «exposé», comme il l'appelle sobrement, allant ainsi «à l'encontre des doctrines généralement admises depuis quelque soixante-quinze ans, d'après lesquelles l'inférieur explique le supérieur, la matière l'esprit, le singe l'homme; d'après lesquelles nous serions, nous humains, des captifs attendant, au sein d'une boue immobile, les coups d'une destinée invisible et inconnaissable; d'après lesquelles notre raison ne serait qu'une mince pellicule sur l'immense abîme de la sensibilité ou de l'inconscience; d'après lesquelles la lumière de l'intelligence serait un simple fumeron à côté de la torche de l'intuitivisme; d'après lesquelles les idées, les mots, les souvenirs seraient autant de petites pièces, rangées séparément et par travées, susceptibles néanmoins de réunion et d'agglomération périodiques», lesquelles seraient «étiquetées dans tout autant de petites cases du cerveau, seul et unique siège de la pensée; d'après lesquelles la construction histologique et anatomique dudit cerveau expliquerait très suffisamment toutes les complexités, toutes les finesses et toutes les grandeurs de ladite pensée; d'après lesquelles l'hérédité, conçue d'ailleurs, non dans son ensemble psycho-organique, mais seulement dans ses modalités pathologiques, pèserait irrémédiablement sur la famille et l'individu, sans aucun espoir de réaction, ni de relèvement; d'après lesquelles enfin la Science, avec un grand S, serait à la veille d'avoir dit son dernier mot, lequel correspondrait à ceci : néant» (pp. 301-2).

J'ai cité longuement Daudet, qui n'aura jamais de mots assez durs contre un Charcot ou un Broca (6), mais nous pourrions résumer son propos par cette assertion définitive, commune pensée de tant d'écrivains désespérés par la si sotte et surtout fallacieuse antienne matérialiste : «Le physique ne commande pas plus le psychique que l'homme ne marche la tête en bas» (p. 285).

En lieu et place de grossières répartitions de l'intelligence et du génie, de la faculté de parole suivant des aires cérébrales, Léon Daudet propos une véritable «cosmogonie intérieure» (p. 257), dont il décline méthodiquement l'agencement : «Les images héréditaires isolées se présentent à la conscience généralement par groupes ou par systèmes, eux-mêmes réunis en grandes figures congénitales reviviscentes, analogues aux constellations. Chacune de ces images tourne, ou plutôt gravite, devant le soi (7), lui présentant successivement tous ses aspects, avec une vitesse proportionnelle à l'acuité du jugement porté par le soi» (p. 253). Continuons à décrire cette «cosmogonie intérieure», qui est, selon Daudet, «rassemblée en quelques atavofigures, qui compose ainsi la personnalité intellectuelle, morale, organique du moi, susceptible d'être surveillée, dirigée, contrainte, équilibrée par le soi, mais susceptible aussi de masquer et recouvrir le soi, d'émousser sa volonté agissante et de tromper finalement sa sagesse. Une infinité de sphères psychomorales, dessinant par leur ensemble des hérédoconstellations, le tout en perpétuel mouvement, tel est, à mon avis, le tableau le plus juste que nous puissions nous faire, en fin de compte, de notre moi» (p. 258).

En lieu et place de grossières répartitions de l'intelligence et du génie, de la faculté de parole suivant des aires cérébrales, Léon Daudet propos une véritable «cosmogonie intérieure» (p. 257), dont il décline méthodiquement l'agencement : «Les images héréditaires isolées se présentent à la conscience généralement par groupes ou par systèmes, eux-mêmes réunis en grandes figures congénitales reviviscentes, analogues aux constellations. Chacune de ces images tourne, ou plutôt gravite, devant le soi (7), lui présentant successivement tous ses aspects, avec une vitesse proportionnelle à l'acuité du jugement porté par le soi» (p. 253). Continuons à décrire cette «cosmogonie intérieure», qui est, selon Daudet, «rassemblée en quelques atavofigures, qui compose ainsi la personnalité intellectuelle, morale, organique du moi, susceptible d'être surveillée, dirigée, contrainte, équilibrée par le soi, mais susceptible aussi de masquer et recouvrir le soi, d'émousser sa volonté agissante et de tromper finalement sa sagesse. Une infinité de sphères psychomorales, dessinant par leur ensemble des hérédoconstellations, le tout en perpétuel mouvement, tel est, à mon avis, le tableau le plus juste que nous puissions nous faire, en fin de compte, de notre moi» (p. 258).Georges Bernanos encore, lorsque Léon Daudet qui, contrairement au grand romancier bien souvent tout près de sombrer dans l'angoisse et même le désespoir, semble penser que le génie sera toujours celui qui est capable, à force de volonté introspective, de mettre de l'ordre, si je puis dire, dans le kaléidoscope fascinant de son moi et ainsi d'expulser, hors de lui, «les images dangereuses» (p. 291), Bernanos encore lorsque l'auteur de L'Hérédo jette loin sa sonde, qui ne va pas manquer de descendre à une vitesse folle dans un territoire très largement inexploré : «La synthèse nous permet de reconnaître quelques-unes de nos grandes figures héréditaires. Mais il en est d'autres, situées dans les profondeurs de la lignée ancestrale, comme des systèmes stellaires au fond des espaces infinis, que l'introspection ne nous permet pas de résoudre, du moins jusqu'à présent» (p. 260).