Rechercher : bernanos, lapaque

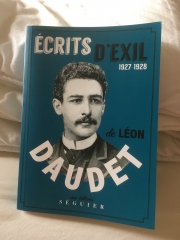

Écrits d'exil, 1927-1928 de Léon Daudet

Mâles lectures.

Mâles lectures. Écrivains et artistes de Léon Daudet.

Écrivains et artistes de Léon Daudet. Acheter Écrits d'exil sur Amazon.

Acheter Écrits d'exil sur Amazon.La Préface de Sébastien Lapaque aux Écrits d'exil de Léon Daudet (1), si elle ne pipe mot sur les qualités littéraires évidentes et l'originalité incontestable de l'écriture toute faite de parallèles aussi vifs qu'une décharge d'adrénaline et de notations intimes ou de confidences sur des auteurs (Hugo, Baudelaire) aussi touchantes que surprenantes, que se remémore, pour notre plus grand plaisir, ce tonitruant continuateur de Rabelais et de Bloy que fut Léon Daudet, nous renseigne suffisamment sur la période personnelle, atroce, qu'il traverse, puisque son deuxième fils, Philippe, est mort, s'étant suicidé ou bien ayant été éliminé par les sbires de l'ombre du pouvoir en place, comme le père ravagé n'aura cessé de le penser jusqu'à sa mort. Il trouve, alors, la force d'écrire un ouvrage intitulé Courrier des Pays-Bas dont sont extraits les différents textes composant ce recueil.

Il ne faut chercher aucune cohérence directe entre les textes ainsi colligés, fort courts ou de belle ampleur, qu'il s'agisse de portraits ou de méditations littéraires, mais aussi d'épigrammes, sinon, bien sûr, la constante tension stylistique d'une écriture qui n'éclate jamais mieux que dans les séries de courtes notations, longues parfois de deux phrases, dans lesquelles Léon Daudet non seulement ramasse ses forces et bande ses muscles, mais jamais n'hésite à décocher telle flèche qui à coup sûr se plantera dans l'ennemi qu'il s'est choisi, Paul Valéry ou Ernest Renan par exemple, qu'il déteste visiblement par-dessus tout, le second davantage encore que le premier. Parfois, cette force contenue permet au fauve de sauter directement à la gorge de sa proie, et nous assistons, d'un claquement sec de mâchoire, à l'égorgement de la gazelle ou du pourceau : ainsi, l'auteur de Monsieur Teste est-il surnommé «Léonard de Vichy» (p. 206) ou, petite facilité que nous excuserons sans peine à notre atrabilaire qui ne peut pas toujours saigner proprement, si je puis dire, sa victime mais la larde de coups de canif inoffensifs, «Paul Valait-rien» (p. 217), facilité de potache disais-je, comme si Léon Daudet nous montrait par avance le maximum auquel atteindrait, quelques années après sa sanglante carrière d'imprécateur, un Jean Cau, pire encore, je veux dire, bien plus petit, un Denis Tillinac, si nous nous souvenons que, comme Georges Bernanos, Daudet fils «déchire comme l'aigle», mais «un aigle qui saurait l'anatomie» (p. 124). Parfois également, cette fois-ci à l'exemple de Léon Bloy, l'auteur des Morticoles, pourtant mieux nourri et sustenté que le Mendiant ingrat, a pu accrocher aux mesquineries (cf. p. 118), travers qui est celui de tous les prodigues et prodiges verbaux. Du second, Renan donc, tout est sale et abject et là, le trait est aussi juste qu'assassin, donc définitif : «Quand je lis Renan, j'entends, derrière la toile peinte en couleurs tendres, des blasphèmes furieux, des jurons de charretier ivre» puisque «son style lui servait à masquer son âme» qu'il avait vile (Aphorismes sur la polémique et l'invective, p. 127). Je retiens cette autre magnifique méchanceté, d'une brièveté lardant la masse des dix mille pages inutiles et fausses écrites par l'auteur de La vie de Jésus : «Renan, ou le bidet de Ponce Pilate. Il s'y lavait, non les mains, mais le cul» (Réflexions sur la connaissance, p. 301). Si la polémique, telle que la définit Léon Daudet, est ainsi «un combat mené par la plume en faveur de certaines idées» et «la réaction de défense contre les enlisements et endormements philosophiques, artistiques et littéraires» (Le plus grand de nos polémistes, François Rabelais, p. 66), nul doute qu'il soit, lui, tandis que d'autres dorment, constamment en éveil ! Nous verrons pourtant que l'un des effets bénéfiques de cette hargne à ne jamais fermer l’œil est une étonnante capacité d'accommodement, au sens optique du terme, de la vision, susceptible tout autant de replacer le plus fin détail dans un plan d'ensemble ordonnateur, qu'il sera cependant le seul capable de parvenir à discerner avec autant de justesse, nous en précisant le moindre dentelé. Léon Daudet nous le dit avec humour lorsqu'il prétend que le polémiste est réactionnaire, donc réaliste : «il est pour ce qui est, contre ce qu'on lui dit qui sera, mais dont il n'est pas du tout sûr que ce sera; en d'autres termes, le polémiste est avant tout un réaliste» (ibid., p. 68), à condition de préciser que ce réaliste-là sera doué d'une finesse de jugement et d'une sensibilité inouïes, ce qui n'est en fin de compte pas très étonnant puisqu'il est celui qui, «aux périodes critiques de notre histoire», venge «la justice et la morale bafouées en montrant les choses et les gens sous leur véritable aspect, en dehors des conventions d'écoles, d'assemblée et d'instituts» (ibid., p. 103). En somme, le polémiste, loin d'être un aigri et un raté, communes insultes dont les bonnes âmes l'accablent avec leurs petits crachats, est bien au contraire celui qui, derrière les apparences du luxe et de la volupté, flaire la pourriture de la charogne maquillée pour la fête démocratique et, non content d'incommoder l'odorat de nos vertueux, expose la pourriture en plein défilé républicain. Pas étonnant que la vieille démocratie française, que Léon Daudet qualifie de «Révolution couchée, et qui fait ses besoins dans ses draps» (Les atmosphères politiques et l'histoire de la Révolution, p. 193) ne lui ait jamais pardonné un tel outrage, et l'ait enfermé à quintuple tour dans le cabanon capitonné où elle a relégué ses plus fiers contempteurs, qu'il s'agisse de Barbey, de Bloy, de Darien, de Céline, de Marc-Édouard Nabe et, donc, de Léon Daudet.

D'autres ressemblances entre les divers textes appartenant qui plus est à des genres eux-mêmes différents, plus évanescentes et subtiles, composent la toile de fond sur laquelle Léon Daudet projette au premier plan des motifs grossiers, comme un peintre qui n'hésiterait pas à accorder un soin maniaque à l'arrière-plan de la scène qu'il représente, mais se contenterait, pour peindre le devant de la scène, de larges traits de gouache, tout pressé en somme de signifier une mystérieuse transparence aux yeux de ceux qui se tiendront devant sa toile. Il est d'ailleurs difficile de préciser la nature de cette musicalité diffuse, de cette colle qui unit apparemment tous les textes sans les confondre, qu'il s'agisse de notations ou d'aphorismes fulgurants de justesse et d'alacrité ou de passages plus amples, élégiaques, chantant la beauté des grands écrivains et des textes qui tous se répondent les uns les autres, si ce n'est par ce que nous pourrions appeler une espèce d'atmosphère de sympathie, équivalent moderne des correspondances baudelairiennes que Léon Daudet place au-dessus de la faculté épaisse, bornée, répétitive, kilométrique même d'un Victor Hugo à dérouler des images poétiques, remarquables ou, inversement, d'une sottise républicaine consommée (voir le beau texte intitulé Hugo grandi par l'exil et la douleur).

Si, écrit Daudet, «dans le pamphlétaire de bon aloi, il y a du chien, dressé à sauter à la gorge du faux (Aphorismes sur la polémique et l'invective, p. 127), raison pour laquelle il goûte la puissance d'un Léon Bloy (2) tout en n'oubliant pas d'indiquer certaine petitesse on l'a dit, il y a aussi chez ce diable d'écrivain qui est, avant tout, un critique littéraire puissant, ce que nous pourrions affirmer être une constante instabilité : je ne veux pas parler de l'incapacité, pour Daudet, de planter le dard d'un jugement dans une bajoue ou une fesse molle, cette arme dont jamais les cochons de la critique journalistique contemporaine n'ont imaginé le pouvoir de trancher de fines lamelles de lard, mais d'une espèce de perpétuelle, à vrai dire dévorante curiosité, un appétit formidablement rabelaisien de tout lire, de tout connaître, de tout vanter ou, dans certains cas, de tout exécrer, avec une même étonnante capacité d'ingestion et, reconnaissons-le dans le cas de cet exécrateur surdoué, de digestion et d'expulsion.

Rien de moins figé en effet que la pensée sans cesse mouvante de Léon Daudet ou, pour le dire autrement, rien de moins compassé que certaines de ses vues ondoyantes, perpétuellement souples mais non point labiles ou fragiles, que l'on aura quelque mal à penser avoir été celles d'un prétendu réactionnaire engoncé dans son corset de certitudes ripolinées plutôt qu'émises par un zélé moderniste s'extasiant, comme un nouveau-né, du moindre bilboquet qu'on lui mettra sous le nez. Lisons-le prétendre, à juste titre puisque la hauteur de vue, l'empan intellectuel véritable toujours s'entent sur une très solide culture, sur la connaissance du tuf où l'art a germé au long des siècles et jamais sur une voracité instantanée, devant être perpétuellement comblée par de nouveaux aliments qui exténueront la volonté et tortureront l'estomac, que «toute œuvre d'art de forme nouvelle provoque un véritable choc, et celui-ci est douloureux à ceux qui ne font pas partie des élites, intellectuelles ou artistiques, de ce temps. Ces élites savent bien que l'art aussi doit changer, que ses formes sont éternellement mouvantes, qu'il en est d'elles comme des reflets du soleil, ou de la lune, sur les flots incessamment agités; mais les autres, les gens de peu d'esprit, d’œil, d'oreille, de sensibilité, les «verts» d'académie et d'institut, les professeurs de facultés, les mandarins à douze boutons, se figurent qu'il y a des formes de beauté immuables et que quiconque s'en écarte et apporte un étincellement inédit en littérature, une configuration inédite en sculpture, une couleur inédite en peinture, etc., ou bien est fou, ou bien veut se moquer du monde» (Baudelaire, le malaise et «l'aura», p. 271). Quelques pages plus loin, il affirmera qu'il semble, à propos d'un poème de Baudelaire, que «tous les mots soient employés là pour la première fois», comme s'ils étaient «décrassés de l'accoutumance, de la même façon syntaxique que dans les Pensées de Pascal» ou que «leurs coordonnées mentales sont changées (ibid., p. 285) : encore faut-il, n'est-ce pas, pouvoir non seulement supporter ce changement des repères, accepter un nouveau mètre étalon par quoi, le plus souvent, un génie établit sa souveraineté, mais en qualifier la pertinence, l'originalité et la beauté.

Nous savons plus d'un écrivain qui aura dû son lancement de carrière, si je puis dire, à ce superbe facilitateur que fut le fils d'Alphonse Daudet, car Léon a une remarquable capacité non seulement d'accueillir le talent, où qu'il se trouve (en cela, la critique littéraire d'un Pierre Boutang peut à bon droit être considérée comme sa plus riche héritière), mais à s'enthousiasmer sans feinte ni cynisme pour la grandeur, en vertu, peut-être, de l'universelle communication des livres entre eux, la beauté nourrissant et même : faisant naître la beauté, dans une atmosphère ténue que Léon Daudet définit en la qualifiant d'ambiance, et qui pourrait en peu de mots être décrite comme l'«étincellement général de l'intelligence» (Le plus grand de nos polémistes, François Rabelais, p. 64) : «L'ambiance est voisine du frisson et de l'aura, et c'est par là que s'expliquent les grandes frénésies et terreurs en commun, les pressentiments en nappe, et non plus seulement individuels, et les épidémies prétendues mentales, en réalité cutanées» (Les atmosphères politiques et l'histoire de la Révolution, p. 191). Notons, ici, la prévalence du vocabulaire clinique, médical, que Léon Daudet n'hésite jamais à utiliser, avec l'avidité d'un glouton, se servant d'images, de métaphores ou de comparaisons aussi précises que les gestes d'un découpeur de cadavres, non seulement parce qu'il a retenu la leçon du spiritualisme charnel que Huysmans invoquait dans l'entame de Là-bas mais surtout parce qu'il a, d'abord, été médecin, comme un autre pestiféré des lettres, cette fois-ci d'outre-Rhin, Gottfried Benn : la Révolution, qualifiée de bloc, «est plutôt un énorme caillot de sang et de sanie, et comparable à la soudaineté d'un cancer rongeur et dévastateur, qui envoya ensuite des métastases, de formes très diverses, à travers l'Europe» (Les atmosphères politiques et l'histoire de la Révolution, p. 195).

C'est sans doute, avec bien sûr les fulgurances de jugement dont nous avons parlé (3) et ce qu'il a appelé l'aura ou l'ambiance d'une époque, avec la délicieuse accumulation de souvenirs bien souvent directs (4) d'écrivains reçus par son fameux père ou encore une sensibilité étonnante à la musicalité de la langue (5), la dimension la plus intéressante du génie de Léon Daudet que cette délicate et exquise intrication entre le charnel, voire le corporel le plus humble et même misérable, et le spirituel, le corps et l'esprit ou même l'âme mais, surtout, plus profondément encore, cet entremêlement de la matière et de ce qui n'en est pas, ou bien est une matière ténue, toute pleine, toute grosse de ce qui la dépasse, l'essentialise, la subtilise. Ainsi du génie, que Léon Daudet explique très bellement dans son Hérédo, lequel naît d'une lutte, «d'un combat victorieux de la personnalité souveraine, et donc saine, contre la pression héréditaire et neurochimique, contre les troubles de ce [qu'il a] appelé la gravitation intérieure» (Baudelaire, le malaise et «l'aura», p. 260, je souligne). Nous pourrions croire Léon Daudet, comme Émile Zola, dans le matérialisme le plus fangeux, et trempant sa plume dans le bidet où Renan, donc, lavait son cul, que nous ferions entièrement fausse route puisque plus d'une fois l'auteur vitupère contre «les sombres crétins du matérialisme médical» définissant la pensée comme une «sécrétion du cerveau» alors qu'elle est bien davantage, et la formule est superbe, «un rythme de rythmes» : «En effet, un écrivain, comme un savant, n'est pas seulement parcouru par des ondes rythmiques, quantitatives ou qualitatives, normales et classées, et glissant dans le sens unilinéaire du temps, ou polylinéaire de l'espace. Il est le point de rencontre et la jonction de ces rythmes, accourus de l'avenir, que l'on ne pourrait pas plus nier que le mirage, ou le pressentiment. Tout orateur, ayant l'habitude de la parole en public, sait qu'il est commandé par trois séries d'ondes intellectuelles : celles venues du passé, c'est-à-dire du thème qu'il s'est donné; celles venues du public; celles venues, plus subrepticement et plus mystérieusement, d'un résultat moral ou actif, à obtenir, qu'il n'entrevoir pas mais qui, à son insu, le guide. J'en ai fait personnellement l'expérience vingt fois; et ce qui est vrai de l'orateur est vrai de l'écrivain, et aussi du savant» (Rythmes et cadences de la prose française, p. 51). Ces rythmes, ce réseau de fines cordes qui semblent ne jamais s'arrêter de résonner, toutes parcourues de frissons qu'il importera au lecteur immense de capter et d'ordonner, prouvent donc que «les sommets de l'esprit se relient à des attaches organiques», Baudelaire, d'autres aussi, étant de fait «de connivence avec les secrets permanents de la vie animale» (Baudelaire, le malaise et «l'aura», p. 283).

Cette conception que nous ne pouvons absolument pas prétendre mécaniciste de l'univers, puisque les forces de l'esprit infusent la secrète architecture, puisque l'ambiance, ou l'aura, ou encore l'influence, l'atmosphère dira l'auteur (cf. p. 193), imprègnent l'histoire humaine, conception que nous pourrions sans doute, au prix d'une excessive simplification, nommer organique ou organiciste, apparaît très nettement lorsque Léon Daudet évoque les lettres françaises, qualifiées comme étant «une sorte de corps, qui a une continuité, des ramifications et une direction générale en dehors des corps des citoyens français qui se succèdent de famille en famille suivant les lois et des dérivations héréditaires» (Montaigne et l'ambiance du savoir, p. 163), le mouvement que réalise le critique littéraire pouvant en fin de compte être comparé à l'exploration méthodique d'un corps immense dont aucune des parties ne serait ignorée ni considérée comme ne faisant pas partie d'un tout dont il importe, avant tout, de bien comprendre la fondamentale complexité, si la visée du grand lecteur, comme la pensée de Montaigne selon Daudet, «se met à décrire des cercles successifs et subintrants, auxquels sont tangents d'autres livres et d'autres réflexions» (ibid., p. 164).

Ainsi pouvons-nous dire que, tout comme Léon Daudet resta émerveillé devant la pénétration de Charles Baudelaire, sa logique et ce «je ne sais quoi de divinatoire qui est au-delà de l'analyse et de l'exposé et qui fait les synthétistes et rassembleurs de premier plan» (Baudelaire, le malaise et «l'aura», p. 358), nous restons émerveillés devant la puissance synthétique de cet auteur, laquelle, il faut bien le noter, jamais ne se départit d'une formidable capacité de concentration de la vue, comme si ce pénétrant critique dispo

03/11/2020 | Lien permanent

La démonologie dans la Zone

Littérature

Apologia pro Vita Kurtzii : Suttree de Cormac McCarthy.

Apologia pro Vita Kurtzii : Suttree de Cormac McCarthy. Apologia pro Vita Kurtzii, 2 : Méridien de sang de Cormac McCarthy.

Apologia pro Vita Kurtzii, 2 : Méridien de sang de Cormac McCarthy. Apologia pro Vita Kurtzii, 3 : David Peace en terre du Yorkshire.

Apologia pro Vita Kurtzii, 3 : David Peace en terre du Yorkshire. Apologia pro Vita Kurtzii, 4 : Le jour de la colère de Dieu de Jean-François Colosimo.

Apologia pro Vita Kurtzii, 4 : Le jour de la colère de Dieu de Jean-François Colosimo. Apologia pro Vita Kurtzii, 5 : No Country for Old Men de Cormac McCarthy.

Apologia pro Vita Kurtzii, 5 : No Country for Old Men de Cormac McCarthy. Apologia pro Vita Kurtzii, 6 : Exterminate all the brutes !

Apologia pro Vita Kurtzii, 6 : Exterminate all the brutes ! Lord Jim de Joseph Conrad.

Lord Jim de Joseph Conrad. L'Échelle de Jacob, Alain Cugno, Marianne Closson, etc.

L'Échelle de Jacob, Alain Cugno, Marianne Closson, etc. Fair is foul, and foul is fair : Macbeth ou l'ontologie noire.

Fair is foul, and foul is fair : Macbeth ou l'ontologie noire. Ici et là-bas, toujours, le diable : à propos de Là-bas de J.-K. Huysmans.

Ici et là-bas, toujours, le diable : à propos de Là-bas de J.-K. Huysmans. Les Bienveillantes attendront... encore un peu.

Les Bienveillantes attendront... encore un peu. Georges Bernanos dans la Zone.

Georges Bernanos dans la Zone. Monsieur Ouine de Georges Bernanos.

Monsieur Ouine de Georges Bernanos. Le démoniaque selon Sören Kierkegaard dans Monsieur Ouine de Georges Bernanos (article d'abord mis en ligne sur Knol, site qui n'existe plus).

Le démoniaque selon Sören Kierkegaard dans Monsieur Ouine de Georges Bernanos (article d'abord mis en ligne sur Knol, site qui n'existe plus). O Demoníaco segundo Sören Kierkegaard em Monsieur Ouine de Georges Bernanos (traduction en portugais du précédent, par Carlos Sousa de Almeida).

O Demoníaco segundo Sören Kierkegaard em Monsieur Ouine de Georges Bernanos (traduction en portugais du précédent, par Carlos Sousa de Almeida). Un Démon de petite envergure de Fédor Sologoub.

Un Démon de petite envergure de Fédor Sologoub. Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos.

Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos. Identification du démoniaque (extrait de l'avant-propos de La Littérature à contre-nuit).

Identification du démoniaque (extrait de l'avant-propos de La Littérature à contre-nuit). Judas revu et corrigé par Pierre-Emmanuel Dauzat.

Judas revu et corrigé par Pierre-Emmanuel Dauzat. Le Démon de Hubert Selby Jr.

Le Démon de Hubert Selby Jr. Le Mal absolu de Pietro Citati.

Le Mal absolu de Pietro Citati.  La Légende du Grand Inquisiteur de Dostoïevski.

La Légende du Grand Inquisiteur de Dostoïevski. La voix de la nuit de Marcel Beyer.

La voix de la nuit de Marcel Beyer. Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski.

Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski. L'exorciste de William Peter Blatty et Rosemary's baby d'Ira Levin.

L'exorciste de William Peter Blatty et Rosemary's baby d'Ira Levin. L'Ange des ténèbres d'Ernesto Sábato.

L'Ange des ténèbres d'Ernesto Sábato. Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov.

Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov.Cinéma

Damnation de Béla Tarr ou la sécheresse de l'âme.

Damnation de Béla Tarr ou la sécheresse de l'âme. Damnation de Béla Tarr, par Olivier Noël.

Damnation de Béla Tarr, par Olivier Noël. Manhunter de Michael Mann.

Manhunter de Michael Mann. The Ususal Suspects/Seven.

The Ususal Suspects/Seven. Saraband d'Ingmar Bergman.

Saraband d'Ingmar Bergman. Les envoûtés de John Schlesinger, par Francis Moury.

Les envoûtés de John Schlesinger, par Francis Moury. Les Vierges de Satan, par Francis Moury.

Les Vierges de Satan, par Francis Moury. La chambre des tortures de Roger Corman, par Francis Moury.

La chambre des tortures de Roger Corman, par Francis Moury. Les deux visages du Dr. Jekyll, par Francis Moury.

Les deux visages du Dr. Jekyll, par Francis Moury. Dracula au cinéma, une série de plusieurs notes par Francis Moury.

Dracula au cinéma, une série de plusieurs notes par Francis Moury. L’Exorciste de William Friedkin : la densité du Mal, par Gregory Mion.

L’Exorciste de William Friedkin : la densité du Mal, par Gregory Mion. M le maudit de Fritz Lang, par Francis Moury.

M le maudit de Fritz Lang, par Francis Moury.Peinture

Satan graveur : Les Sataniques de Rops.

Satan graveur : Les Sataniques de Rops. Satan graveur : Les Désastres de Goya.

Satan graveur : Les Désastres de Goya. Deux portraits du diable : Daniel Arasse, Arturo Graf.

Deux portraits du diable : Daniel Arasse, Arturo Graf. On ne voit décidément plus rien, ni Dieu ni diable, sans Daniel Arasse (premières lignes d'un article paru dans la revue Études du mois d'avril 2015.

On ne voit décidément plus rien, ni Dieu ni diable, sans Daniel Arasse (premières lignes d'un article paru dans la revue Études du mois d'avril 2015.Histoire

Le diable et l'historien Robert Muchembled.

Le diable et l'historien Robert Muchembled. Le corps du diable d'Esther Cohen. Varia.

Le corps du diable d'Esther Cohen. Varia.Théologie, varia, livres

Entretien avec le Père Charles Chossonnery, exorciste.

Entretien avec le Père Charles Chossonnery, exorciste. Sur la collection Atopia, aux éditions Jérôme Millon.

Sur la collection Atopia, aux éditions Jérôme Millon.

Stéphane Audeguy a beau pester, rien n'y fait, La Montagne morte de la vie de Michel Bernanos (1) est bien évidemment un texte remarquable et stupéfiant taraudé par une inquiétude religieuse qu'une vieille taupe athée et à l'odorat émoussé serait capable de renifler à mille mètres de son museau. La liste des signes évoquant une présence divine (qui est, bien sûr, dans ce livre, absence (2)) est accablante pour notre préfacier (il en donne lui-même quelques-uns, le plus évident étant un poème posthume de Michel Bernanos intitulé lui aussi La Montagne morte de la vie évoquant des prêtres continuant d'adresser leur prières à un Père absent), préfacier que Nicolas d'Estienne d'Orves auquel personne (hélas, si : un autre journaliste) n'a songé à demander son avis idiot, a bien évidemment tort de préférer à Dominique de Roux, dont le jugement, sur celui qui fut son ami, est fulgurant.Non seulement Michel Bernanos cite, significativement tout de même, le Baudelaire des Phares en exergue de son mystérieux conte que l'on peut lire comme un hymne à la ténacité et au courage des hommes (le renoncement, l'immobilité étant au contraire infernaux (3)), mais les mentions explicitement religieuses sont légion. J'en donne quelques-unes : Toine, le vieux compagnon du narrateur, L'évoque (p. 53) et Le prie (p. 82) alors que les métaphores liturgiques, elles, sont innombrables (p. 89 : «Sa voix fut aussitôt emportée, et, comme un chapelet de prières égrené à haute voix en semaine sainte, répercutée pendant de longues minutes par l'immense voûte gorgée de nuit». Page 113 : «Cette forêt entière priant, tous arbres inclinés, puis se relevant comme après une génuflexion !», etc.).

Stéphane Audeguy a beau pester, rien n'y fait, La Montagne morte de la vie de Michel Bernanos (1) est bien évidemment un texte remarquable et stupéfiant taraudé par une inquiétude religieuse qu'une vieille taupe athée et à l'odorat émoussé serait capable de renifler à mille mètres de son museau. La liste des signes évoquant une présence divine (qui est, bien sûr, dans ce livre, absence (2)) est accablante pour notre préfacier (il en donne lui-même quelques-uns, le plus évident étant un poème posthume de Michel Bernanos intitulé lui aussi La Montagne morte de la vie évoquant des prêtres continuant d'adresser leur prières à un Père absent), préfacier que Nicolas d'Estienne d'Orves auquel personne (hélas, si : un autre journaliste) n'a songé à demander son avis idiot, a bien évidemment tort de préférer à Dominique de Roux, dont le jugement, sur celui qui fut son ami, est fulgurant.Non seulement Michel Bernanos cite, significativement tout de même, le Baudelaire des Phares en exergue de son mystérieux conte que l'on peut lire comme un hymne à la ténacité et au courage des hommes (le renoncement, l'immobilité étant au contraire infernaux (3)), mais les mentions explicitement religieuses sont légion. J'en donne quelques-unes : Toine, le vieux compagnon du narrateur, L'évoque (p. 53) et Le prie (p. 82) alors que les métaphores liturgiques, elles, sont innombrables (p. 89 : «Sa voix fut aussitôt emportée, et, comme un chapelet de prières égrené à haute voix en semaine sainte, répercutée pendant de longues minutes par l'immense voûte gorgée de nuit». Page 113 : «Cette forêt entière priant, tous arbres inclinés, puis se relevant comme après une génuflexion !», etc.).  Certes, Audeguy a bien raison de se méfier des lectures spiritualistes (dont celle, à ses yeux, de Salsa Bertin intitulée Michel Bernanos l'Insurgé parue aux Éditions de Paris) mais enfin, affirmer, comme il le fait, que La Montagne morte de la vie, est un texte «habité par une hantise différente, intensément physique» [à savoir : une Nature cruelle et incompréhensible pour l'homme], autre que celle de l'absence d'un Dieu incompréhensible, c'est prendre la cause pour l'effet.J'ai du mal à comprendre ces commentateurs qui, systématiquement, sous le prétexte fallacieux de ne point comprimer la formidable polysémie des textes qu'ils analysent mal et vite (réduisant donc eux-mêmes ladite richesse du sens...), refusent, du moins écartent prudemment la lecture religieuse qui, de fait, lorsqu'elle est intelligemment menée et sans volonté outrancière d'apologétique, subsume toutes les autres.J'indique enfin,

Certes, Audeguy a bien raison de se méfier des lectures spiritualistes (dont celle, à ses yeux, de Salsa Bertin intitulée Michel Bernanos l'Insurgé parue aux Éditions de Paris) mais enfin, affirmer, comme il le fait, que La Montagne morte de la vie, est un texte «habité par une hantise différente, intensément physique» [à savoir : une Nature cruelle et incompréhensible pour l'homme], autre que celle de l'absence d'un Dieu incompréhensible, c'est prendre la cause pour l'effet.J'ai du mal à comprendre ces commentateurs qui, systématiquement, sous le prétexte fallacieux de ne point comprimer la formidable polysémie des textes qu'ils analysent mal et vite (réduisant donc eux-mêmes ladite richesse du sens...), refusent, du moins écartent prudemment la lecture religieuse qui, de fait, lorsqu'elle est intelligemment menée et sans volonté outrancière d'apologétique, subsume toutes les autres.J'indique enfin,

Acheter

Acheter  Marien Defalvard ne rigole pas câest une certitude, plus dâun événement, dâailleurs, lui a apparemment passé lâenvie de rigoler, lui dont l'esprit de sérieux passera pour de la prétention; or, de la même manière quâil en va pour les grands textes, les grands auteurs ne sont jamais prétentieux, puisque ce sont ceux qui jouent à paraître ce qu'ils ne sont pas, des écrivains, qui le sont, et au plus haut degré, comme tant d'exemples suffisent à nous en convaincre, de l'indigent Emmanuel Carrère, fils de maman, jusqu'au kouglof verbal sué par Mathias Enard qui se croit le fils de Balzac, ou au mage de pacotille Yannick Haenel confondant une pellicule de peau saponifiée de Philippe Sollers avec le rayonnant aleph dont parle Borges, en passant par tous les animalcules, têtards, plantigrades, etc., sollersiens ou pas, et toute la clique écouillée mais pas moins cacographique des éditions POL, tant d'idiotes intarissables aussi, et puis tous ces écrivaillons n'ayant rien à dire mais, tel un Sylvain Tesson fils de papa, le disant quand même, devant un parterre de crétins et, hélas pour les mâles idéalistes, sâil en reste, d'idiotes à cyprine hypokhâgneuse.

Marien Defalvard ne rigole pas câest une certitude, plus dâun événement, dâailleurs, lui a apparemment passé lâenvie de rigoler, lui dont l'esprit de sérieux passera pour de la prétention; or, de la même manière quâil en va pour les grands textes, les grands auteurs ne sont jamais prétentieux, puisque ce sont ceux qui jouent à paraître ce qu'ils ne sont pas, des écrivains, qui le sont, et au plus haut degré, comme tant d'exemples suffisent à nous en convaincre, de l'indigent Emmanuel Carrère, fils de maman, jusqu'au kouglof verbal sué par Mathias Enard qui se croit le fils de Balzac, ou au mage de pacotille Yannick Haenel confondant une pellicule de peau saponifiée de Philippe Sollers avec le rayonnant aleph dont parle Borges, en passant par tous les animalcules, têtards, plantigrades, etc., sollersiens ou pas, et toute la clique écouillée mais pas moins cacographique des éditions POL, tant d'idiotes intarissables aussi, et puis tous ces écrivaillons n'ayant rien à dire mais, tel un Sylvain Tesson fils de papa, le disant quand même, devant un parterre de crétins et, hélas pour les mâles idéalistes, sâil en reste, d'idiotes à cyprine hypokhâgneuse.

Cette note constitue en quelque sorte une apostille à ma précédente longue étude sur le premier roman de Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan, et évoque plus précisément la dimension eschatologique, proprement apocalyptique, de ce texte. Je ne reviens pas sur l'importance de l'influence que Léon Bloy a exercée sur Georges Bernanos, tant elle est profonde, séminale. Il paraît que l'inénarrable Monique Gosselin-Noat, du haut de son savoir livresque pour classe de Terminale, tient en mépris l'étude des liens pourtant évidents qui unissent les textes du Grand d'Espagne à ceux du Mendiant Ingrat. Il est vrai, aussi, que si Bernanos en personne se levait de sa tombe et se plantait, sous le nez de notre petite bonne femme à l'inculture littéraire proverbiale, pour venir lui rappeler quelques utiles vérités, notre spécialiste d'un auteur réduit à quelques petites cases universitaires éconduirait d'un geste distrait le fantôme du prodigieux écrivain, le sommant de la laisser à ses vagues études où, depuis un demi-siècle bientôt, elle déroule sa pelote d'ignorance, le fil de son mandarinat stérile. Heureusement, Monique Gosselin-Noat ne laissera, dans quelques années, pas plus de traces qu'un moustique plongé dans un flacon d'acide pur, et c'est heureux car, alors, pourront probablement prospérer bien des travaux universitaires que cette Sphynge privée de science aura refusé d'accompagner ou, bien pis, aura étouffé dans l’œuf.

Cette note constitue en quelque sorte une apostille à ma précédente longue étude sur le premier roman de Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan, et évoque plus précisément la dimension eschatologique, proprement apocalyptique, de ce texte. Je ne reviens pas sur l'importance de l'influence que Léon Bloy a exercée sur Georges Bernanos, tant elle est profonde, séminale. Il paraît que l'inénarrable Monique Gosselin-Noat, du haut de son savoir livresque pour classe de Terminale, tient en mépris l'étude des liens pourtant évidents qui unissent les textes du Grand d'Espagne à ceux du Mendiant Ingrat. Il est vrai, aussi, que si Bernanos en personne se levait de sa tombe et se plantait, sous le nez de notre petite bonne femme à l'inculture littéraire proverbiale, pour venir lui rappeler quelques utiles vérités, notre spécialiste d'un auteur réduit à quelques petites cases universitaires éconduirait d'un geste distrait le fantôme du prodigieux écrivain, le sommant de la laisser à ses vagues études où, depuis un demi-siècle bientôt, elle déroule sa pelote d'ignorance, le fil de son mandarinat stérile. Heureusement, Monique Gosselin-Noat ne laissera, dans quelques années, pas plus de traces qu'un moustique plongé dans un flacon d'acide pur, et c'est heureux car, alors, pourront probablement prospérer bien des travaux universitaires que cette Sphynge privée de science aura refusé d'accompagner ou, bien pis, aura étouffé dans l’œuf.