Rechercher : francis moury george romero

Le secret démoniaque dans Hurlemont d’Emily Brontë, par Francis Moury

Emily Brontë, extrait d’un poème écrit le 2 janvier 1846, traduit et cité par Monod, introduction p. XLIX, in Emily Brontë, Hurlemont (Wuthering Heights), avec les deux préfaces de 1850 par Charlotte Brontë, traduction, introduction, tableau des relations familiales dans le roman, note bibliographique, sommaire biographique, par Sylvère Monod (éditions Garnier frères, collection Classiques Garnier, 1963).

«Le statuaire trouva un bloc de granit sur une lande solitaire; le contemplant, il vit qu’on pouvait tirer de ce rocher une tête, farouche, sombre et sinistre […] à présent, il se dresse, colossal, sombre et menaçant, mi-statue, mi-roc».

Charlotte Brontë, préface à la nouvelle édition de Wuthering Heights (1850), op. cit., p.22

«On se rend compte qu’on avait fait tort à Wuthering Heights en l’appelant un roman. C’est une sorte de poème homérique où tout est vrai en détail et où, cependant, on perçoit quelque chose d’irréel».

E. Dimnet, Les Sœurs Brontë (éditions Bloud, 1910), p. 199.

D’Emily Brontë (1818-1848), cette Anglaise morte à trente ans probablement de la tuberculose et disparue une année avant son frère spirituel américain Edgar Poe, on sait assez peu de choses en dehors des témoignages écrits de sa sœur Charlotte, mais on conserve assurément le plus beau : un volume de poésie et son génial roman Wuthering Heights de 1846, sans oublier son portrait, au regard énergique digne de celui de la Ligeia d’Edgar Poe, peint par son frère Patrick Branwell. Le presbytère de Haworth où elle mourut est devenu un musée où tout est demeuré en l’état, tel que les sœurs Brontë y vécurent. De Wuthering Heights qu’elle écrivit deux ans avant sa mort et un an avant que sa sœur Charlotte n’ait publié son propre roman Jane Eyre, on connaît surtout en France les belles variétés de traduction du titre (1) : Les Hauts de Hurle-Vent, traduit par Frédéric Delebecque pour Payot en 1925 ou encore Haute Plainte traduit par Jacques et Yolande de Lacretelle pour la NRF de Gallimard en 1927. Les cinéphiles se souviennent qu’il en existe plusieurs adaptations cinématographiques : une américaine signée William Wyler en 1939 mais qui n’adapte que la moitié des chapitres et transpose l’action du dernier tiers du XVIIIe siècle en plein XIXe siècle, donc qui trahit le livre; une seconde signée Luis Bunuel en 1954 dont l’action est transposée au Mexique avec un casting prévu par son producteur pour une comédie musicale et que Bunuel ne put modifier comme il l’aurait souhaité.

D’Emily Brontë (1818-1848), cette Anglaise morte à trente ans probablement de la tuberculose et disparue une année avant son frère spirituel américain Edgar Poe, on sait assez peu de choses en dehors des témoignages écrits de sa sœur Charlotte, mais on conserve assurément le plus beau : un volume de poésie et son génial roman Wuthering Heights de 1846, sans oublier son portrait, au regard énergique digne de celui de la Ligeia d’Edgar Poe, peint par son frère Patrick Branwell. Le presbytère de Haworth où elle mourut est devenu un musée où tout est demeuré en l’état, tel que les sœurs Brontë y vécurent. De Wuthering Heights qu’elle écrivit deux ans avant sa mort et un an avant que sa sœur Charlotte n’ait publié son propre roman Jane Eyre, on connaît surtout en France les belles variétés de traduction du titre (1) : Les Hauts de Hurle-Vent, traduit par Frédéric Delebecque pour Payot en 1925 ou encore Haute Plainte traduit par Jacques et Yolande de Lacretelle pour la NRF de Gallimard en 1927. Les cinéphiles se souviennent qu’il en existe plusieurs adaptations cinématographiques : une américaine signée William Wyler en 1939 mais qui n’adapte que la moitié des chapitres et transpose l’action du dernier tiers du XVIIIe siècle en plein XIXe siècle, donc qui trahit le livre; une seconde signée Luis Bunuel en 1954 dont l’action est transposée au Mexique avec un casting prévu par son producteur pour une comédie musicale et que Bunuel ne put modifier comme il l’aurait souhaité.La création littéraire par Emily Brontë des personnages des familles Earnshaw et Linton, celle de Heathcliff (Heath signifie «lande», Cliff «falaise», «escarpement abrupt») et de Catherine, n’a pas de sources positivement repérables par la critique classique. Seul l’un des personnages, celui qui est alcoolique et qui se suicide progressivement en buvant, a pu être emprunté directement pour certains de ses traits principaux et certains détails concrets, à l’environnement familial. Pour le reste, Charlotte assure qu’Emily ne parlait pas aux paysans de Haworth mais qu’elle les écoutait, qu’elle écoutait les histoires circulant au sujet de leurs familles. Sa culture était par ailleurs éminente : fille de pasteur, elle était naturellement destinée à enseigner mais c’était la lecture d’abord, l’écriture ensuite qui constituaient sa passion. Mais enfin, il faut bien reconnaître que la méthode de Gustave Lanson trouve ici ses limites. On ne peut pas dire non plus que la critique moderne puis contemporaine ait été très fine concernant Wuthering Heights. Bien sûr, il y a des interprétations classiques (à base de jugements moraux ou de notations psychologiques), marxistes (Heathcliff serait la personnification de la révolte ouvrière contre le capital), psychanalytique (le lit à placard de Hurlemont serait un symbole vaginal, et le thème de l’inceste le nœud latent du roman, nœud parfois assez manifeste puisque tout concourt à entrecroiser d’une étrange manière les liens entre les deux familles Earnshaw et Linton, y compris certains prénoms utilisés identiquement pour deux générations différentes au sein de la même continuité fictionnelle). Parfois ces lignes d’interprétations se mélangent assez habilement : le critique James Hafley a pu ainsi soutenir que Nelly Dean, la narratrice, serait une traîtresse névrosée tenant structurellement par rapport à Heathcliff le rôle d’un Iago par rapport à Othello chez Shakespeare. Interprétation habile mais peut-être bien exagérée. Sans oublier celle de Georges Bataille, La Littérature et le mal (Gallimard, NRF, 1957) qui pose Heathcliff en révolté romantique et nietzschéen tout à la fois, opposant une surmoralité égotiste et absolue à la morale traditionnelle qui l’environne, refusant l’âge adulte au profit de l’instant magique de l’enfance, refus payé par la mort. Emily Brontë avait lu la Bible, Homère, Eschyle, Shakespeare, Milton et, fille d’un pasteur influencé par les Méthodistes, elle appuie assez souvent sur l’aspect esthétiquement infernal ou satanique de Heathcliff. La thèse de Bataille n’est donc pas sans fondement littéraire, elle n’est pas sans fondement philosophique non plus : l’âme nietzschéenne de Zarathoustra flotte parfois sur la lande de Haworth. Mais au fond, rapporté à l’ensemble, tout cela reste encore fragmentaire.

Les interprétations poétiques ou psychanalytiques globales du roman, considérant qu’il oppose Eros et Thanatos, la Vie et la Mort, en autant de blocs mi-incarnés par les personnages, mi-incarnés par la nature et l’architecture qui les environne et dont ils semblent émaner, donnant un aspect héraclitéen à Wuthering Heights, aspect dont Catherine et Heathcliff seraient, non moins que Cathy ou Hareton, des sortes de symboles vivants, ne sont pas non plus sans fondement. Plus englobantes, elles sont plus satisfaisantes par essence. Mais il reste le secret contingent qui entoure la naissance et l’enfance de Heathcliff : c’est le point central du livre, car ce secret répond à un second secret, qui est la personnalité de Catherine, sa «sœur» promise à une mort précoce à cause d’un amour semi-incestueux et dont le fantôme ne cessera de le hanter jusqu’à ce qu’il la rejoigne mystérieusement dans la mort. La relation entre Heathcliff et Catherine est aussi secrète et indéterminée que la naissance et l’origine de Heathcliff. Ce sont ces deux éléments qui créent le destin des deux familles, qui les lient et qui les anéantissent presque in extremis. Le récit raconté par Nelly Dean à Lockwood, écho d’échos, second ou troisième degré selon les chapitres, rend encore plus lointaines les motivations, encore plus secrets les secrets, encore plus mystérieux les désirs et les morts des protagonistes.

La construction du roman d’Emily Brontë apparaît rétrospectivement, pour qui a lu William Faulkner, indiscutablement «pré-faulknérienne» : une même ironie sous-jacente et hautaine débusque le préjugé romanesque. On croit avancer sur la voie d’une révélation qui ne cesse d’être déniée, augmentant l’épouvante d’effets dont la cause demeure, en fin de compte, à jamais cachée. De telles progressions contrariées et anéanties à mesure de leur déroulement, Eschyle avait donné, peut-être le premier en Occident, le modèle en faisant dialoguer des chœurs terrorisés par la tragédie contemplée, commentée, dans la crainte et l’angoisse les plus constantes. C’est bien ce qu’ont ressenti les premiers admirateurs anglais du livre, par exemple Swinburne. Et aussi ce qu’avait si profondément ressenti son introducteur français Émile Montégut qui écrivait, dans un article paru en 1847 dans La Revue des Deux Mondes : «D’un bout à l’autre la terreur domine et nous assistons à une succession de scènes toutes éclairées par un reflet pareil à celui de la houille qui brûle. […] L’effet poétique est d’autant plus grand que l’auteur n’apparaît jamais derrière ses personnages. Emily raconte sobrement, brièvement : son énergique fermeté indique une âme familière avec les émotions terribles et qui se joue de la peur» (2).

Un peu comme si Emily Brontë avait médité la Genèse d’un poème d’Edgar Poe, considérant que la mort d’une belle femme est forcément le sujet le plus poétique qui soit, en faisant donc le sujet de son œuvre mais le redoublant par celui de la mort d’un bel homme et les alliant ensemble sous le sceau du secret, et du secret le plus démoniaque. Les raisons ne sont jamais expliquées : le luxe incroyable de détails matériels, la vérité concrète des pierres, des arbres, des animaux, les considérations terre-à-terre des domestiques et des techniciens environnants (médecin, homme de loi, maréchal-ferrant, valet de ferme) ne forment qu’un écrin solide s’ouvrant sur une dénégation totale d’explication rationnelle. Restent les conséquences du secret de Heathcliff, les conséquences du secret de Catherine, les conséquences de leur étrange relation, virant à l’amour fantastique d’un damné pour un fantôme, amour fantastique créant une sorte de grande névrose objective donnant même forme au paysage lui-même, aux saisons traversées, à la retenue effrayée de la narratrice principale, à la curiosité infantile de son interlocuteur. On ne saura jamais précisément pourquoi Catherine est morte, pourquoi ni même exactement comment Heathcliff est mort, en dépit des centaines de pages de précisions et d’explications, toutes plus concrètes les unes que les autres, fournies par les témoignages et les souvenirs, avant comme après la mort de Catherine, avant comme après la mort de Heathcliff.

Le secret lui-même devient, en somme, le sujet du livre d’Emily Brontë : le démoniaque de Wuthering Heights, c’est cet indicible secret, mieux, son indicibilité elle-même. Secret tantôt murmuré tantôt hurlé par le vent, soufflé par la tempête qu’affronte le manoir de Hurlemont tandis que celui de La Grivelière en subit, génération après génération, les étranges conséquences. Heathcliff en est le jouet et le moteur tragique, le deus ex machina autant que la machina ex dei. Il l’est davantage que Catherine dans la mesure où, sans Heathcliff, le destin de Catherine ne pourrait pas s’accomplir comme il s’accomplit. Ce secret de l’intériorité sur lequel serait, selon Vincent Delecroix, axée toute la philosophie de Kierkegaard (3), est aussi celui sur lequel est axée toute l’esthétique d’Emily Brontë dans Wuthering Heights. Non seulement il ne s’agit pas de comprendre l’auteur mieux qu’il ne se serait compris mais encore il ne s’agit pas non plus de prétendre comprendre ses personnages. La mort ayant transformé leur vie en destin, ce destin étant représenté et déjà lacunaire de ce fait même, il est vain de prétendre en découvrir le secret : en demeurent seulement des traces, des bribes, des lambeaux, en un curieux alliage de réalité et de surnaturalité d’essence fantastique et romantique, alliage de réalisme et de surnaturalisme stylistiques.

On se souvient que Hölderlin se demandait dans Hyperion : «Cette pénombre serait-elle notre élément ?». Il y a bien un esprit germanique qui plane sur la lande du Yorkshire dépeinte par Emily Brontë. D’ailleurs, la Ligeia d’Edgar Poe, à laquelle ressemblait le portrait d’Emily Brontë, n’était-elle pas, dans le conte fantastique de Poe, d’origine allemande ? La solitude qu’était venue chercher Lockwood, cette solitude infinie de l’âme britannique autant que de l’âme germanique exaltée par Oswald Spengler (4) qui ne peut se retrouver que dans les effluves ténébreux et denses des brumes nordiques, est pourtant bientôt brisée par un récit qui le contraint à une communion à jamais interrompue, à une question à jamais sans réponse, à affronter l’aporie suprême. Que Georges Bataille ait considéré que Wuthering Heights était le roman de la recherche romantique de l’absolu, soit, il avait raison sans doute, d’autant qu’il y a des points communs entre la métapsychologie balzacienne de La Recherche de l’absolu, telle qu’elle fut décrite par le Dr. Francis Pasche (5), et celle à l’œuvre chez les personnages d’Emily Brontë ! Mais encore eût-il fallu ajouter qu’il s’agissait d’un absolu aporétique, énigmatique, voire fantastique.

Notes

(1) Sylvère Monod (op. cit., pp. XLIX et L), critique très justement le titre assez médiocre de Lacretelle, rend bien justice au si beau titre de Delebecque, mais justifie cependant sa nouvelle traduction du titre par une raison qui me semble décisive : dans le texte anglais, Emily Brontë fait alterner Wuthering Heights et The Heights pour désigner le même lieu-dit, à savoir le manoir de la famille adoptive de Heathcliff ; il fallait donc tenter de réunir dans un seul mot français l’idée de vent hurlant et de hauteur, d’où l’original Hurlemont de Monod dont la belle tenue unifiée me semble bien résister au temps, autant que le magnifique, par lui-même, titre de Delebecque.

(2) Fragment heureusement cité par T. de Wyzewa, le premier traducteur français du livre en 1892 à la Librairie Perrin mais traduction qu’il vaut mieux oublier tant son titre absurde (Un Amant) la déconsidère, d’autant plus qu’elle n’est pas intégrale. C’est dommage car Wyzewa avait rédigé en introduction à son travail une honnête étude historique et critique de la vie et de l’œuvre d’Emily Brontë, Il avait même poussé la conscience littéraire jusqu’à faire un pèlerinage à Haworth afin de mieux se pénétrer de l’atmosphère exacte de Wuthering Heights.

(3) V. Delecroix, Quelques traits d’une herméneutique kierkegaardienne, in Revue des sciences philosophiques et théologiques, tome 86, n°2, Expérience chrétienne et philosophie : Kierkegaard, avril-juin 2002 (Librairie philosophique J. Vrin), p. 254.

(4) Cf. Lotte H. Eisner, L’Écran démoniaque, § III (édition définitive Le Terrain vague / Eric Losfeld, 1965), qui commente Splengler aux pp. 44-45. Notons, à propos de cette citation, que le terme démoniaque doit s’entendre, dans notre titre, non pas au sens de «diabolique» mais au sens où il s’entend dans celui de Eisner. C’est celui où l’entendaient les Grecs et Goethe et où le commentait Leopold Ziegler : «Il faut qualifier tout simplement de démoniaque ce comportement énigmatique à l’égard de la réalité […]. Démoniaque semble véritablement l’abîme qui ne peut être comblé, la nostalgie qui ne peut être apaisée, la soif qui ne peut être étanchée…» dans Le Saint Empire des Allemands, citée en exergue par L. H. Eisner, op. cit., p. 7

(5) Dr. Francis Pasche, La Mort et la folie dans l’œuvre de Balzac (1964), repris in À partir de Freud, §13 (éditions Payot, Bibliothèque scientifique, collection Sciences de l’homme, 1969).

09/08/2014 | Lien permanent

Le livre des fantômes d’Alexandre Mathis, par Francis Moury

À propos de Alexandre Mathis, Les Fantômes de M. Bill – Le Fer et le feu, avec illustrations et notes (Éditions Léo Scheer, 2011).

À propos de Alexandre Mathis, Les Fantômes de M. Bill – Le Fer et le feu, avec illustrations et notes (Éditions Léo Scheer, 2011).Acheter cet ouvrage sur Amazon.

Coïncidence, Le Fantôme de M. Bill sera dans les librairies pour les anniversaires des morts de Jeanne d'Arc (1) et de Dominique Thirel, l'entraîneuse de Pigalle brûlée vive par Georges Rapin, alias «M. Bill» que Mathis a choisi comme sujet du troisième volume de sa seconde trilogie que nous nommons par commodité «la trilogie autopunitive» puisqu’elle est axée sur l'idée d'auto-punition, à distinguer du masochisme avec lequel elle ne se confond pas. Chronologiquement, nous croyons utile de rappeler au lecteur l'ordre de cette trilogie, tel que l'auteur le revendique :

1 - Edgar Poe dernières heures mornes (écrit en 2004 mais paru bien plus tard).

2 - Allers sans retour, écrit en 2006, paru en 2009, un mois avant Edgar Poe dernières heures mornes.

3 - Les Fantômes de M. Bill – Le Fer et le feu (écrit en 2010).

Mathis nous précise en outre que cette biographie romancée (comme l'était déjà son Edgar Poe) de M. Bill constitue une sorte de complément et de variante à celles d'Allers sans retour, notamment à la section intitulée Le Coup de folie de Roger Verdière et qu'elle est donc le dernier volet consacré aux assassins par sentiment de culpabilité avant l'acte. On aperçoit déjà une silhouette féminine qui peut être Dominique Thirel (sans qu'elle soit nommée, bien sûr) dans le dernier volume de la première trilogie romanesque de Mathis, celle que nous avions baptisée sa «trilogie parisienne», à savoir dans Chambres de bonnes, au chapitre Mauvaises rencontres Place Pigalle (p. 175) : il y a le «Tonneau», il y a le taxi Renault G7 qui manque aussi d'écraser Dominique dans Les Fantômes de M. Bill (in § Le Joli mai), les cinémas (dont le Lynx) : «Une jeune femme aux longs cheveux sombres ramenés d'un côté, escarpins roses et bouche rouge, retenant d'une main une jupe de couleur vive soulevée par le vent, regarda avec une curiosité étonnée Lucas arriver vers elle. En courant dans la foule, cela lui avait rappelé ce qu'il avait vu un jour...», après quoi Lucas, poursuivi par le «bandit», et qui vient de sauter de la plate-forme de l'autobus, court vers le cinéma Lynx où il va entrer. Mathis tisse progressivement l'ébauche d'une comédie humaine balzacienne, notons-le au passage, non moins documentée que celle de son illustre prédécesseur. Nous renvoyons, concernant ce livre antérieur, à notre article Mathis visionnaire : surnaturalisme et réalisme dans la trilogie parisienne de Mathis, paru ici même en mars 2005 puis en version revue et augmentée en décembre 2005.

La couverture des Fantômes de M. Bill nous livre d'emblée la photo essentielle du livre (elles proviennent des archives de l'auteur qui n'a pas pu publier toutes celles qu'il possédait, l'ensemble constituant une belle collection) et celle pour laquelle, peut-être, Rapin a vécu puisqu'il avait tenté d'être acteur sous un troisième pseudonyme : son aspect provocateur, son esthétique au carrefour du classicisme documentaire du reportage et de la nouvelle vague au baroque tapageur peut rappeler une autre couverture noir et blanc : celle du livre de Herbert P. Mathese, José Benazeraf. An 2002. La caméra irréductible (Clairac, 2007) qui montrait les jambes d'Eva Christian dans le film noir Les Premières lueurs de l'aube [Plaisirs pervers] (R.F.A.-Fr., 1967) de J. B. (2). Elle a donc l'avantage de situer l'action en en constituant elle-même l'un des moments-clés. Il n'existe d'ailleurs peut-être pas de photos couleurs de M.Bill.

Ce crime qui défraya la chronique policière puis judiciaire de l'année 1959, et pas l'unique crime de Rapin puisqu'il en avoua un second commis plus tôt et qui avait été classé par la police, précipitant sa condamnation à mort puis son exécution en 1960, était-il un acte gratuit ? André Gide (Les Caves du Vatican) serait alors dépassé, Jean-Paul Sartre (Le Mur et autres nouvelles, un passage savoureux d'Érostrate, cité par Mathis,) et Albert Camus aussi (L'Étranger) par cette atroce réalité. Ces trois auteurs que Mathis signale lus, notamment les deux derniers, assez couramment par les adolescents des années 1950-1960... qui ont donc pu être lus par George Rapin / M. Bill. Sur le fond du dossier, peut-être Rapin fut-il un fou masochiste (son père le soutient durant le procès) ayant organisé lui-même sa descente aux enfers, auquel cas la peine de mort aurait été appliquée à un dément mais peut-être tout aussi bien un criminel pur, fasciné par l'idée du mal pour le mal, par l'idée de devenir criminel et prêt à tout pour réaliser cette idée, auquel cas on a eu raison de l'exécuter (3). Un léger doute, obsédant, subsiste qui l'innocenterait totalement : parmi divers faits troublants, retenons pour notre part le témoignage tardif du père de Rapin (dans un extrait du Dauphiné libéré reproduit par Mathis pp. 308-309) sur les menaces qu'il aurait subies durant des mois au téléphone. Il nous semble tout de même curieux et il est non moins curieux, s'il est vrai, il est même ahurissant qu'il ne l'ait pas produit durant les débats. Cela eût évidemment modifié toute l'affaire et pouvait relancer l'enquête (et surtout l'instruction qui fut plus sommaire que l'enquête) dans une direction nouvelle.

Tout crime, selon Paul Valéry, serait un acte de somnambulisme. Cette étrange et belle formule de Valéry cité p. 213 par Mathis à propos de Les Somnambules, l'unique roman (inédit) de Jacques Petit à qui on doit les éditions savantes de Barbey d'Aurevilly et de Léon Bloy respectivement à la Pléiade-NRF et au Mercure de France. Voici le temps des assassins prophétisait Rimbaud, admirablement suivi par le cinéaste Julien Duvivier au cinéma dans le titre et sur le sujet, en 1955. Le Cabinet du Dr. Caligari n'est pas si loin, somnambulisme oblige, sauf que le théâtre y serait remplacé par une influence démoniaque du cinéma et de la littérature (Ascenseur pour l'échafaud, La Vie criminelle d'Archibald de la Cruz et autre titres de «films noirs» d'une part, la collection Gallimard Série noire-NRF d'autre part) puis par un reflux non moins démoniaque du crime de Rapin vers le cinéma contemporain et immédiatement postérieur : un titre peut en être, par un hasard objectif implacable, imbibé (La Brune brûlante (4)), un autre en être inspiré explicitement (Dossier 1413 d'Alfred Rode) car l'espace de ce quartier parisien est imprégné à la fois des crimes réels et de leurs représentations : d'étranges échanges peuvent nourrir chacun de ces deux niveaux de réalité. Témoins, ces plans de films noirs français que Mathis s'est plu à repérer précisément, voire à capturer afin de nous les adresser, corroborant cette frontière entre géographie imaginaire et géographie réelle telle qu'elle s'inscrit obscurément dans Bob le flambeur, Touchez pas au grisbi, témoins aussi ces fragments de dialogues comme ceux, au hasard mais si beaux, de l'admirable Rafles sur la ville de Pierre Chenal qu'il cite en exergue d'un de ses paragraphes.

Par-delà l'espace, le temps littéraire joue aussi son rôle non moins sournoisement fantastique puisque Rapin possédait chez lui l'intégrale de la Série noire publiée par Gallimard-NRF, depuis sa fondation par Marcel Duhamel en 1948 jusqu'à 1959. Environ 500 volumes méticuleusement répertoriés par Mathis dans leur ordre de parution aux pp. 189-193 et dont la lecture, si on l'effectue honnêtement, d'une manière non moins méticuleuse que son établissement, procure assez vite une curieuse sensation de vertige, de descente en spirale dans un monde cauchemardesque et grotesque à la fois : une alliance que Poe envisageait déjà dans ses propres Histoires grotesques et sérieuses. Sur les presque 500 volumes, environ 50 avaient été adaptés au cinéma, et les trois quarts de ces adaptations cinématographiques étaient sorties sur les écrans français, donc susceptibles d'avoir été vues par Rapin. Retour à l'envoyeur, miroir déformant modifiant réellement celui qui se mire trop longtemps dedans. Caligari ici étant non pas un démiurge (le terme est cependant employé par Mathis à l'une des dernières pages du livre) symbolique mais une sorte d'étrange alliage entre le destin, la réalité et l'art : entre ces trois instances, l'enquête de Mathis effectue de continuels recoupements, transversaux, ouvrant comme une succession de feuillets les tranches de perception possible ou réelle de chaque niveau, telles que la conscience de Rapin peut les avoir perçues, et tels que les autres, autour de lui, pouvaient les lui refléter, tels que tous les ont aussi, peut-être, pensées, imaginées, refusées, redoutées, désirées, déniées.

C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que la mise en abîme aille, relativement à cette transversalité, très loin : tel sous-titre de chapitre (Drame dans un miroir / Crack in the mirror de Richard Fleischer, Écrit sur du vent de Douglas Sirk) est un véritable titre de film contemporain ou immédiatement postérieur aux faits relatés, en règle générale. Et un titre qui s'applique souvent avec une profondeur incisive à ce qui est raconté, décrit, voire comparé lorsqu'il s'agit de versions divergentes : les textes cités du commissaire Chaumeil mais aussi du médecin légiste, du juge, du bâtonnier, de l'avocat René Floriot (dont on peut lire encore aujourd'hui le remarquable Les Erreurs judiciaires, Flammarion, 1970) et quelques chroniqueurs ou romanciers (Marcel Haedrich, Alphonse Boudard) contemporains de Rapin font naturellement partie du dossier, sans oublier les coupures de presse souvent savoureuses provenant de Détective, le journal fondé par Joseph Kessel ou provenant de quotidiens tels que France Soir, La Montagne, Le Dauphiné libéré. La psychose paranoïaque selon Lacan n'est parfois pas loin et Mathis cite (p. 216) son texte sur les sœurs Papin, paru dans la célèbre revue surréaliste Le Minotaure. Psychose paranoïaque peut-être fixée (au sens visuel comme au sens chimique, comme, d'ailleurs, au sens temporel : dans les trois sens) sur la célèbre photo de Rapin en M. Bill reproduite en couverture, dans l'escalier de la Première B. T., observé en arrière-plan et en contre-plongé par le commissaire Chaumeil, ce dernier, soit dit en passant, féru non seulement d'enquêtes intéressantes mais encore de poésie et d'histoire ancienne.

Photo qui donne sa couverture au livre, tout naturellement, puisque cette représentation constitue l'aboutissement délirant du sujet (aux deux sens du terme sujet) du livre, son noyau esthétique surtout, puisque à partir de l'étude morale ou juridique, psychologique (5) ou historique, elle permet de refocaliser, de recentrer tous ces rayons qui la composent, et de les renvoyer vers d'autres objets esthétiques (films, livres, affiches, attitudes, thèmes) qui peuvent en avoir été, à leur tour, nourris. Du véritable Rapin, Mathis démontre qu'au fond il existe à peine, qu'il n'existe pas au sens normal du terme : celui qui existe est d'origine, un être multiple décomposé en ses désirs et en ses peurs, en ses reflets dans un miroir déformant, en quête d'une personnalité à endosser, d'un rôle à tenir, d'un film à jouer jusqu'au bout. Non pas un personnage en quête d'auteur mais presque un criminel en quête de crimes. La reconstitution méticuleuse de son univers, puis de ses actes l'intégrant comme acteur, nouveau sujet, nouvel objet, produisant à son tour un nouvel univers, a quelque chose de vertigineux, produit bien l'effet d'une spirale. Aspect démiurgique (Mathis emploie le mot «démiurge» vers la fin de son livre, mais c'est un démiurge différent du Thomas Sutpen de Absalon Absalon ! de William Faulkner), donc démoniaque, à l’œuvre : entre une citation de Jacques Lacan parue dans un volume de L'Évolution psychiatrique, critiquant Henri Ey (celui dont la page sur la conscience ouvrait L'Anthologie philosophique rassemblée et présentée en 1974, sans facilité et même d'une manière assez abrupte donc intellectuellement saine, par Léon-Louis Grateloup) et une page hallucinée de Mathis faisant ressentir l'horreur hugolienne de la terre des suppliciés condamnés à mort, décapités, il y a les films, les livres, la médiation objective qu'ils instaurent entre la parole et l'être, entre l'univers du langage et l'univers de l'expérience. Son livre devient ainsi la zone frontière entre la positivité des faits scrupuleusement rassemblés, et la négativité du langage et du sens. Cette curieuse dialectique du visible et de l'invisible qu'ébauchait en 1959-1960, avant sa mort brutale et inattendue en 1961, Maurice Merleau-Ponty, on peut la voir à l’œuvre plus d'une fois dans le style de Mathis qui décrit chaque être et chaque chose, chaque acte et chaque écrit, chaque témoignage et chaque fiction, comme autant de feuillets ouvrant sur une frontière, un en deçà et un au-delà de l'expérience.

Écriture cinématographique qui instaure des fondus au rideau, des transitions correspondant parfois à celles du langage cinématographique, tel qu'il fut étudié par Henri Agel, Marcel Martin, Jean Mitry ou bien plus près de nous par une Yveline Baticle : de l'histoire de Bill, des signes subsistent, engendrant rapidement d'autres signes métamorphosés à leur tour, recomposant par des effets de montage (y compris entre le texte principal et les notes, souvent denses et toujours essentielles à la compréhension la plus profonde) une nouvelle géographie de l'espace où elle s'est déroulée, une nouvelle temporalité par-delà la temporalité relatée par les témoignages contemporains. Après son exécution, naissent les cinémas Le Mexico et Le Colorado : Jean-Luc Godard, peu soucieux de fantastique en apparence, descendra pourtant l'escalier du Mexico pour filmer dedans un héros ayant peur de ce qu'il voit à l'écran, peur que cela ne traverse l'écran pour le tuer comme à l'époque des origines du cinéma, des Frères Lumière. Retour critique aux frères Lumière, aux origines même du cinéma dans Les Carabiniers. Le fantastique s'introduit magistralement p. 322, après les reproductions de coupures de presse qui éclairent autrement, du dehors pur, le récit de Mathis (et après les récits divers – très différents les uns des autres – des témoins et agents de la dernière nuit et de l'exécution nocturne du condamné à mort) dans la géographie même de l'espace de l'action : les triangles des trois rues les plus fréquentées par M. Bill pendant les dernières années de sa vie, reproduisant la forme géométrique du couperet de la guillotine ! Poétique noire de l'espace, aussi terrifiante qu'objective et qu'aurait certainement appréciée le Gaston Bachelard de la Poétique de l'espace. Du symbolisme au sens le plus profond du terme, à la manière multidisciplinaire dont les Études carmélitaines l’analysaient dans un numéro spécial paru vers la même année 1959 ou 1958 ou bien encore à la manière de Le sens à Pigalle (6) comme il y avait eu Le Désert de Pigalle qu'avait vu, comme spectateur intéressé, Bill. Ajoutons que le titre de ce film noir français classique faisait référence, de toute évidence, au titre bien antérieur du livre Le Désert de l'amour de François Mauriac. Bill le savait-il, lui qui avait tenu (peu et mal, selon lui et les autres, mais enfin il l'avait tout de même tenu quelques temps) une librairie ? Peut-être que oui, probablement que oui !

On a, en somme, la sensation de plonger progressivement dans une spirale en lisant Les Fantômes de M. Bill (qui devait s'intituler initialement M. Bill, R.N. 11 mais Mathis a préféré ce nouveau titre, davantage fantastique, surtout avec le rajout du fer et du feu en sous-titre) qui aurait pu s'intituler aussi, selon nous, «Dr. Rapin & M. Bill». Cette dernière comparaison avait été faite par une couverture de Détective : elle était attendue car la personnalité du prévenu, du reconnu coupable, s'y prêtait. Techniquement très réussi (le jeu sur les temps des verbes est souvent volontairement alterné au sein d'un même chapitre, contribuant à un dialogue concret passé-présent toujours bien contrôlé, aussi bien que les «faux raccords» de Godard, par exemple celui, savoureux, sur une affiche de la Hammer film dont parle Mathis vers la fin du livre) Les Fantômes de M. Bill produit assurément un effet de totalité oppressante, un effet aussi d'irrationalité à jamais inexplicable, en reposant un simple problème psychologique (celui de la fascination du mal : fascination bien mieux illustrée, au cinéma, par Richard Fleischer dans son Compulsion [Le Génie du mal] de 1959 que par le plus ancien, davantage théâtral et un peu trop formaliste La Corde d'Alfred Hitchcock) sur les plans éthiques et esthétiques. Sans oublier cette résurrection concrète du réel, de la totalité du réel artistique, social, juridique, littéraire qu'une conscience pouvait percevoir à cette période charnière 1959-1960, admirablement menée à bien, ou pour mieux dire, remise à jour, en pleine lumière noire.

Notes

(1) Mathis nous précise, par un courriel reçu début mai 2011 : «Le rapport à Jeanne d'Arc n'a jamais été fait avant aujourd'hui ! Ce qui en dit long sur la défense de Floriot ! Personne n'a pensé à regarder... jusqu'à aujourd'hui. Comme tu verras en lisant le livre... qu'il y a 1 chance sur 365... que ce soit l'effet du hasard... et comme dit Eluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous...».

(2) Les légendes des photos de l'édition Clairac de 2007, nous souffle Mathis, ont été inversées par erreur concernant deux actrices de ce film : les jambes visibles sur la photo utilisée pour la première de couverture, créditées à la belle actrice yougoslave brune Dunja Rajter, sont en réalité celles d'Eva Christian.

(3) Il est connu que bien des criminels ont réclamé l'exécution durant leur procès, disant en substance : «Tuez-moi, sinon je recommencerai !» et, si les causes psychopathologiques du crime sont parfois réelles, elles n'effacent pas la réalité non moins avérée des crimes purs, méritant le retranchement de la communauté humaine par la mort. C'est une des très grandes erreurs de la France et de l'Europe d'avoir renoncé à ce moyen depuis trente ans : sa vertu exemplaire était certes statistiquement médiocre mais s

31/05/2011 | Lien permanent

Dracula, 11 : The Vampire Lovers de Roy Ward Baker, par Francis Moury

CritiqueThe Vampire Lovers (Grande-Bretagne, 1970) de Roy Ward Baker est un cas d'école.Il fut présenté en France assez tardivement, à l'occasion de la Deuxième convention française du cinéma fantastique qui eut lieu au cinéma parisien Le Palace, rue du Faubourg Montmartre, du 8 au 15 avril 1973. Alors que son metteur en scène Roy Ward Baker recevait, à l'issue de cette mémorable manifestation, une Licorne d'or pour récompenser son remarquable Asylum (Grande-Bretagne, 1972) présenté à cette occasion, et alors que l'actrice Martine Beswick recevait le prix d'interprétation féminine pour sa performance dans le non moins remarquable Dr. Jekyll & Sister Hyde (Grande-Bretagne, 1971) du même Roy Ward Baker, The Vampire Lovers demeura totalement inédit en France ! C'eût été, de toute évidence, le moment de le distribuer puisque trois films de Roy Ward Baker avaient été présentés cette semaine-là et que leur cinéaste obtenait une importante récompense. Pourtant il demeura invisible chez nous, ce qui explique qu'il n'en existe aucune VF. Pendant de très longues années, on dut se contenter de le visionner au compte-gouttes dans les festivals, à l'occasion d'hommages rétrospectifs à la Hammer, et en parcourant des articles illustrés parus dans diverses revues spécialisées. La situation évolua avec l'arrivée des VHS au début des années 1980 puisqu'une édition anglaise PAL et une édition américaine NTSC sortirent mais sans sous-titres français. Elle évolua davantage avec l'apparition des télévisions privées : Canal + télédiffusa ainsi le film en VOSTF vers 1995-2000. En 2003, M.G.M. en sortit une édition DVD NTSC zone 1 intégrale («unrated») dans sa célèbre collection Midnite Movies, en double programme avec le beau Countess Dracula (Grande-Bretagne, 1970) de Peter Sasdy, dans lequel la magique Ingrid Pitt tient aussi la vedette, mais avec une voix qui n’est hélas pas la sienne. Enfin, en ce début d'année 2010, un DVD Pal zone 2 en est édité en France, au format 1.85 identique au format du DVD américain : n'était-ce pas du 1.66 d'origine qui aurait été recadré en 1.85, suivant les mœurs américaines ? Il faudrait arriver à en avoir le cœur net même si les masters sont, en l’état, très beaux et semblent ne rien modifier du format original. Cette exploitation vidéo PAL zone 2 française est de facto la première d'un point de vue administratif : il aura donc fallu attendre 40 ans pour que The Vampire Lovers soit réellement distribué chez nous !The Vampire Lovers est si plastiquement beau et si thématiquement passionnant qu'on ne peut que s'étonner d'un tel retard qui constitue, assurément, un des plus grands scandales de toute l'histoire de l'exploitation de la Hammer Film chez nous. Et cela d'autant plus que le très violent et important Scars of Dracula [Les Cicatrices de Dracula] (Grande-Bretagne, 1970) de Roy Ward Baker, tourné la même année 1970, avait été distribué chez nous sans encombre ! L'explication est certainement à chercher du côté de la censure française : l'érotisme visuel de The Vampire Lovers, qui était alors assez agressif avec une Ingrid Pitt au sommet de sa beauté et, durant quelques plans, intégralement nue, peut avoir été la cause du refus de visa. On ne se l'explique pas autrement. The Vampire Lovers repose sur un scénario admirablement charpenté, enchâssé entre deux séquences cauchemardesques d'ouverture et de fin, d'une belle violence graphique (deux décapitations sanglantes) et est admirable de rigueur. Mythologiquement hésitant, cependant : le vampire ne peut entrer dans une maison que s'il y est invité mais Ingrid Pitt se reflète dans un miroir alors qu'elle ne devrait pas. Son découpage sophistiqué est adapté du célèbre Carmilla (1871*) de J. Sheridan le Fanu (1814-1873). Les connaisseurs du cinéma et de la littérature fantastique savent que le texte classique de Le Fanu - entrelaçant vampirisme et lesbianisme de la plus perverse manière - avait été à l'origine déjà de quelques films antérieurs d'horreur et d'épouvante, heureusement distribués en leurs temps : Et mourir de plaisir (France-Italie, 1960, scope-couleurs) de Roger Vadim, La Cripta e l'incubo [La Crypte du vampire] (Italie, 1964, écran large N&B) de Camillo Mastrocinque.La séduction vampirique d'Ingrid Pitt ajoute à ces versions antérieures, d'ailleurs dotées de scénarios différents, un jeu authentiquement dialectique sur l'ambivalence humanité-inhumanité : c'est l'un des films fantastiques classiques de la Hammer où la dimension tragique du vampire est réellement mise en évidence. Et cela grâce à la précision de la mise en scène de Roy Ward Baker d'une part, à la conviction des grands acteurs que furent Peter Cushing, Dawn Addams, Ingrid Pitt, Madeline Smith, Kate O'Mara d'autre part. On peut également, concernant son érotisme graphique, mettre The Vampire Lovers en parallèle avec deux autres productions Hammer : Twins of Evil [Les Sévices de Dracula] (Grande-Bretagne, 1971) de John Hough et Lust For a Vampire (également inédit en France au cinéma] (Grande-Bretagne, 1971) de Jimmy Sangster. Autre aspect fascinant de The Vampire Lovers : le cauchemar de Laura, filmé en N&B qui relève, par certains de ses aspects plastiques, du cinéma expressionniste allemand muet. Roy Ward Baker met en relief l'aspect évanescent, fragile de sa vampire lesbienne. Lesbienne enfin... vue par les femmes humaines avant qu'elles ne découvrent trop tard la vérité, mais en réalité un monstre fantastique simplement conscient des moyens les simples et les plus directs pour arriver à ses fins, pour « sur-vivre » en étant constamment sur le qui-vive, dotée cependant de suffisamment de conscience pour être» tragique au sens strict du terme, et à la manière d'un être humain à certains moments. Baker rend poétiquement fragile Ingrid Pitt et sa belle voix grave lorsqu'il filme à plusieurs reprises ses apparitions et disparitions magiques, sa démarche hésitante dans le cimetière où sa silhouette diaphane semble presque flotter à travers le brouillard. Il rend saisissant le contraste lorsqu'elle devient un être à la puissance physique redoutable, dotée d'une capacité de destruction terrible, et d'une intelligence rusée. Cette poésie et cette violence, sous un vernis apparent de sagesse syntaxique, c'est tout le charme secret du cinéma de Roy Ward Baker, un cinéma vénéneux qu'il faut redécouvrir. Ultimes aspects quasi-expérimentaux en raison de leur présentation presque abstraite : les silhouettes (silhouettes davantage que personnages incarnés : presque des apparitions, à peine humaines) démoniaques de la comtesse jouée par Dawn Addams et de son garde mystérieux, introduisant leur loup à apparence féminine dans la bergerie humaine, et le très court dessin animé symbolisant la découverte et la destruction de l'héroïne, juste avant le générique final.Note(*) Tony Faivre, dans son excellente Introduction à Dracula à la version intégrale du roman original de Bram Stoker, Dracula (1897) traduit par Lucienne Molitor, éd. Gérard, Bibliothèque Marabout, série fantastique n°182, Verviers 1963-1971 signale p. 15 que le Carmilla de S. Le Fanu influença considérablement Stoker qui le découvrit à l’époque où il était critique littéraire, et que Carmilla a été traduit en français par Jacques Papy, aux Éditions Le Terrain vague dirigées par Éric Losfeld, Paris 1962.

CritiqueThe Vampire Lovers (Grande-Bretagne, 1970) de Roy Ward Baker est un cas d'école.Il fut présenté en France assez tardivement, à l'occasion de la Deuxième convention française du cinéma fantastique qui eut lieu au cinéma parisien Le Palace, rue du Faubourg Montmartre, du 8 au 15 avril 1973. Alors que son metteur en scène Roy Ward Baker recevait, à l'issue de cette mémorable manifestation, une Licorne d'or pour récompenser son remarquable Asylum (Grande-Bretagne, 1972) présenté à cette occasion, et alors que l'actrice Martine Beswick recevait le prix d'interprétation féminine pour sa performance dans le non moins remarquable Dr. Jekyll & Sister Hyde (Grande-Bretagne, 1971) du même Roy Ward Baker, The Vampire Lovers demeura totalement inédit en France ! C'eût été, de toute évidence, le moment de le distribuer puisque trois films de Roy Ward Baker avaient été présentés cette semaine-là et que leur cinéaste obtenait une importante récompense. Pourtant il demeura invisible chez nous, ce qui explique qu'il n'en existe aucune VF. Pendant de très longues années, on dut se contenter de le visionner au compte-gouttes dans les festivals, à l'occasion d'hommages rétrospectifs à la Hammer, et en parcourant des articles illustrés parus dans diverses revues spécialisées. La situation évolua avec l'arrivée des VHS au début des années 1980 puisqu'une édition anglaise PAL et une édition américaine NTSC sortirent mais sans sous-titres français. Elle évolua davantage avec l'apparition des télévisions privées : Canal + télédiffusa ainsi le film en VOSTF vers 1995-2000. En 2003, M.G.M. en sortit une édition DVD NTSC zone 1 intégrale («unrated») dans sa célèbre collection Midnite Movies, en double programme avec le beau Countess Dracula (Grande-Bretagne, 1970) de Peter Sasdy, dans lequel la magique Ingrid Pitt tient aussi la vedette, mais avec une voix qui n’est hélas pas la sienne. Enfin, en ce début d'année 2010, un DVD Pal zone 2 en est édité en France, au format 1.85 identique au format du DVD américain : n'était-ce pas du 1.66 d'origine qui aurait été recadré en 1.85, suivant les mœurs américaines ? Il faudrait arriver à en avoir le cœur net même si les masters sont, en l’état, très beaux et semblent ne rien modifier du format original. Cette exploitation vidéo PAL zone 2 française est de facto la première d'un point de vue administratif : il aura donc fallu attendre 40 ans pour que The Vampire Lovers soit réellement distribué chez nous !The Vampire Lovers est si plastiquement beau et si thématiquement passionnant qu'on ne peut que s'étonner d'un tel retard qui constitue, assurément, un des plus grands scandales de toute l'histoire de l'exploitation de la Hammer Film chez nous. Et cela d'autant plus que le très violent et important Scars of Dracula [Les Cicatrices de Dracula] (Grande-Bretagne, 1970) de Roy Ward Baker, tourné la même année 1970, avait été distribué chez nous sans encombre ! L'explication est certainement à chercher du côté de la censure française : l'érotisme visuel de The Vampire Lovers, qui était alors assez agressif avec une Ingrid Pitt au sommet de sa beauté et, durant quelques plans, intégralement nue, peut avoir été la cause du refus de visa. On ne se l'explique pas autrement. The Vampire Lovers repose sur un scénario admirablement charpenté, enchâssé entre deux séquences cauchemardesques d'ouverture et de fin, d'une belle violence graphique (deux décapitations sanglantes) et est admirable de rigueur. Mythologiquement hésitant, cependant : le vampire ne peut entrer dans une maison que s'il y est invité mais Ingrid Pitt se reflète dans un miroir alors qu'elle ne devrait pas. Son découpage sophistiqué est adapté du célèbre Carmilla (1871*) de J. Sheridan le Fanu (1814-1873). Les connaisseurs du cinéma et de la littérature fantastique savent que le texte classique de Le Fanu - entrelaçant vampirisme et lesbianisme de la plus perverse manière - avait été à l'origine déjà de quelques films antérieurs d'horreur et d'épouvante, heureusement distribués en leurs temps : Et mourir de plaisir (France-Italie, 1960, scope-couleurs) de Roger Vadim, La Cripta e l'incubo [La Crypte du vampire] (Italie, 1964, écran large N&B) de Camillo Mastrocinque.La séduction vampirique d'Ingrid Pitt ajoute à ces versions antérieures, d'ailleurs dotées de scénarios différents, un jeu authentiquement dialectique sur l'ambivalence humanité-inhumanité : c'est l'un des films fantastiques classiques de la Hammer où la dimension tragique du vampire est réellement mise en évidence. Et cela grâce à la précision de la mise en scène de Roy Ward Baker d'une part, à la conviction des grands acteurs que furent Peter Cushing, Dawn Addams, Ingrid Pitt, Madeline Smith, Kate O'Mara d'autre part. On peut également, concernant son érotisme graphique, mettre The Vampire Lovers en parallèle avec deux autres productions Hammer : Twins of Evil [Les Sévices de Dracula] (Grande-Bretagne, 1971) de John Hough et Lust For a Vampire (également inédit en France au cinéma] (Grande-Bretagne, 1971) de Jimmy Sangster. Autre aspect fascinant de The Vampire Lovers : le cauchemar de Laura, filmé en N&B qui relève, par certains de ses aspects plastiques, du cinéma expressionniste allemand muet. Roy Ward Baker met en relief l'aspect évanescent, fragile de sa vampire lesbienne. Lesbienne enfin... vue par les femmes humaines avant qu'elles ne découvrent trop tard la vérité, mais en réalité un monstre fantastique simplement conscient des moyens les simples et les plus directs pour arriver à ses fins, pour « sur-vivre » en étant constamment sur le qui-vive, dotée cependant de suffisamment de conscience pour être» tragique au sens strict du terme, et à la manière d'un être humain à certains moments. Baker rend poétiquement fragile Ingrid Pitt et sa belle voix grave lorsqu'il filme à plusieurs reprises ses apparitions et disparitions magiques, sa démarche hésitante dans le cimetière où sa silhouette diaphane semble presque flotter à travers le brouillard. Il rend saisissant le contraste lorsqu'elle devient un être à la puissance physique redoutable, dotée d'une capacité de destruction terrible, et d'une intelligence rusée. Cette poésie et cette violence, sous un vernis apparent de sagesse syntaxique, c'est tout le charme secret du cinéma de Roy Ward Baker, un cinéma vénéneux qu'il faut redécouvrir. Ultimes aspects quasi-expérimentaux en raison de leur présentation presque abstraite : les silhouettes (silhouettes davantage que personnages incarnés : presque des apparitions, à peine humaines) démoniaques de la comtesse jouée par Dawn Addams et de son garde mystérieux, introduisant leur loup à apparence féminine dans la bergerie humaine, et le très court dessin animé symbolisant la découverte et la destruction de l'héroïne, juste avant le générique final.Note(*) Tony Faivre, dans son excellente Introduction à Dracula à la version intégrale du roman original de Bram Stoker, Dracula (1897) traduit par Lucienne Molitor, éd. Gérard, Bibliothèque Marabout, série fantastique n°182, Verviers 1963-1971 signale p. 15 que le Carmilla de S. Le Fanu influença considérablement Stoker qui le découvrit à l’époque où il était critique littéraire, et que Carmilla a été traduit en français par Jacques Papy, aux Éditions Le Terrain vague dirigées par Éric Losfeld, Paris 1962.

19/04/2010 | Lien permanent

Planète interdite de Fred McLeod Wilcox, par Francis Moury

2 200 après J.-C., le vaisseau spatial militaire C-57D, mandaté par les Planètes unies, arrive en vue de la planète Altaïr-IV où, vingt ans plus tôt, le vaisseau Bellérophon chargé d'une mission d'exploration scientifique, a disparu. Une communication radio met en garde Adams, son commandant qui obtient néanmoins des coordonnées d'atterrissage. Adams constate que le savant philologue Édouard Morbius et sa fille Altaïra sont les seuls rescapés. Les autres passagers du Bellérophon furent mutilés et tués par un monstre invisible mais redoutable. Adams et le docteur Ostrow sont initiés par Morbius aux secrets de la civilisation Krel, une race extra-terrestre défunte dont Morbius a déchiffré l'écriture. Ils ont laissé sur Altaïr-IV les plans d'un robot intelligent que Morbius a assemblé, un laboratoire expérimental autour duquel Morbius a construit sa maison et de gigantesques centrales énergétiques souterraines automatiques. Adams et Altaïra deviennent amoureux l'un de l'autre. C'est le début d'une nouvelle série de meurtres atroces qui déciment l'équipage du C-57D. Morbius est persuadé qu'ils sont commis par le même monstre qui décima le Bellérophon, mais il refuse que sa fille quitte la planète en compagnie d'Adams. Le docteur Ostrow s'approche de la vérité mais le paye de sa vie, favorisant une révélation finale qui coûte aussi la vie à Morbius. Elle permet à sa fille et Adams de comprendre la terrible vérité sur les causes de la chute des Krels, cette même cause qui engendra les morts du Bellérophon et ceux du C-57D... et d'en réchapper juste à temps.

Planète interdite [Forbidden Planet] (États-Unis, 1956) de Fred McLeod Wilcox est un grand classique du cinéma américain de science-fiction qui fut mésestimé en France par la critique à sa sortie. Il faut en accuser d'une part le mépris dans lequel le genre fantastique et sa succursale science-fiction étaient tenus chez nous en 1955, la politique des auteurs d'autre part : la filmographie de Fred McLeod Wilcox (1907-1964) ne présentant aucune unité esthétique ni stylistique, le genre qu'il illustrait ici étant considéré comme mineur, la France refusa d'honorer son nom. Son génie, peut-être ponctuel (pour en avoir le cœur net, il faudrait visionner la dizaine d'autres titres de genres variés qu'il a signés mais ils sont pour la plupart inédits chez nous au cinéma comme en vidéo) mais ici réel – car Planète interdite conserve dorénavant la mémoire de son nom en tant que grand cinéaste – fut d'abord d'unifier, en artisan modeste mais intelligent, inspiré et compétent (durant l'année 1954, il fréquenta les bibliothèques universitaires afin de se documenter sur les aspects scientifiques et technologiques de la vie future, par exemple la couleur probable du ciel sur une autre planète selon sa position dans notre galaxie) les moyens importants mis à sa disposition par la M.G.M. : décors, trucages, effets d'animation, effets spéciaux, musique électronique.

Planète interdite [Forbidden Planet] (États-Unis, 1956) de Fred McLeod Wilcox est un grand classique du cinéma américain de science-fiction qui fut mésestimé en France par la critique à sa sortie. Il faut en accuser d'une part le mépris dans lequel le genre fantastique et sa succursale science-fiction étaient tenus chez nous en 1955, la politique des auteurs d'autre part : la filmographie de Fred McLeod Wilcox (1907-1964) ne présentant aucune unité esthétique ni stylistique, le genre qu'il illustrait ici étant considéré comme mineur, la France refusa d'honorer son nom. Son génie, peut-être ponctuel (pour en avoir le cœur net, il faudrait visionner la dizaine d'autres titres de genres variés qu'il a signés mais ils sont pour la plupart inédits chez nous au cinéma comme en vidéo) mais ici réel – car Planète interdite conserve dorénavant la mémoire de son nom en tant que grand cinéaste – fut d'abord d'unifier, en artisan modeste mais intelligent, inspiré et compétent (durant l'année 1954, il fréquenta les bibliothèques universitaires afin de se documenter sur les aspects scientifiques et technologiques de la vie future, par exemple la couleur probable du ciel sur une autre planète selon sa position dans notre galaxie) les moyens importants mis à sa disposition par la M.G.M. : décors, trucages, effets d'animation, effets spéciaux, musique électronique. Ces éléments ont été disséqués par les historiens et les critiques américains sans qu'il soit nécessaire ici d'y revenir en détails. Contentons-nous donc de signaler les éléments d'histoire du cinéma les plus célèbres relatifs à la genèse et à la production de Planète interdite. C'est le premier film long métrage de science-fiction utilisant de la musique électronique dont les circuits émetteurs furent construits par Louis et Bebe Barron à partir de leur lecture du livre de Norbert Wiener écrit en 1948 sur la cybernétique. Un technicien de chez Walt Disney collabora aux effets spéciaux lors de l'apparition du monstre sous l'effet de l'électricité et le tournage fut riche en prouesses techniques détaillées par le directeur de la photographie George J. Folsey (qui utilisa le CinemaScope en format non pas 2.35 mais 2.55 associé au procédé Eastmancolor et à un son Westrex en stéréo utilisant 4 canaux distincts) dans un article célèbre paru en août 1955 dans la revue American Cinematographer. Au départ, la M.G.M. – qui considérait le genre fantastique comme mineur et n'en avait produit que peu (bien que ceux qu'elle ait produits fussent en général très bons), de science-fiction encore moins – considérait Planète interdite comme devant être une série B, mais lui accorda finalement un budget de série A car le producteur Dore Schary et le directeur artistique Cedric Gibbons croyaient au succès critique qui fut d'ailleurs réel aux États-Unis et ne s'est jamais démenti là-bas. Le film de McLeod Wilcox fut, selon Gene Roddenberry, la source majeure d'inspiration de toute la série Star Treck. On sait, en outre, que la M.G.M., durant la phase de production, emprunta au cours de l'année 1955 à Universal une copie chimique de leur titre gros budget This Island Earth [Les Survivants de l'infini] (États-Unis, 1955) de Joseph M. Newman (aidé par les cinéastes Jack Arnold et Virgil Vogel) à des fins documentaires et techniques. Les costumes, les accessoires, certains décors furent réutilisés dans des productions cinéma et télévision postérieures, depuis soigneusement référencées.

«Un robot nommé Robby ayant le sens du devoir accompli et parlant 188 langues. Des vestiges souterrains mettant en évidence les traces d'une civilisation arrivée à un point avancé de développement. Mais parmi les merveilles qui subsistent sur Altair-IV, aucune ne s'avère plus grande ni plus meurtrière que l'esprit humain».

Ce résumé traduit de la publicité américaine qui orne encore le verso du DVD zone 1 NTSC édité par Time Warner en 1999 donne une belle idée de l'enjeu philosophique du film. La vedette féminine Anne Francis se souvient que le jour où elle entra sur le plateau, la première chose qu'on lui demanda fut de prendre au sérieux l'histoire. De fait, le script initial rédigé par Irving Block et Allen Adler s'était transformé, à la fois modifié par les producteurs et par le scénariste Cyril Hume, d'une simple histoire de série B en une histoire très ambitieuse, inspirée à la fois par les mythes grecs de Bellérophon et de la Chimère (le nom du premier vaisseau y fait allusion), par celui de Persée et de la Gorgone (à qui Morbius fait une allusion), par La Tempête de Shakespeare, enfin par la métapsychologie psychanalytique de Freud. La planète Altair-IV est interdite aux hommes depuis que les Krels ont mis au point une machine permettant de matérialiser non seulement la pensée (séquence célèbre de l'hologramme 3D d'Anne Francis visualisée/pensée par son père, sous les yeux incrédules d’Adams et d'Ostrow), mais aussi les désirs et les cauchemars du subconscient. Ce que les Krels n'ont compris que trop tard, raison pour laquelle ils furent décimés en une seule nuit. Et ce que Ostrow et Morbius comprennent aussi trop tard, en dépit du fait qu'ils soient devenus des mutants Krels-humains, des interfaces psychiques et intellectuelles vouées à l'épuisement dans le cas de Ostrow, à l'autodestruction dans le cas de Morbius. Seul moyen d'en réchapper : mourir ou fuir... faute de voir les monstres de l'inconscient se matérialiser puis vous déchirer, vous mutiler et vous tuer.

Cette histoire freudienne d'un père risquant inconsciemment de tuer sa fille et son amant parce que son inconscient refuse leur amour et veut préserver sa toute-puissance démiurgique, elle-même émanation d'une civilisation entière détruite par son «surmoi», c'est bien le génie de McLeod Wilcox de l'avoir prise au sérieux, de l'avoir fait prendre au sérieux par ses acteurs, et par son public, enfantin comme adolescent ou adulte. Une fois qu'on a vu Planète interdite, on ne l'oublie pas tant la trame tragique, œdipienne autant que perséenne ou bellerophonienne, en est profonde, tant sa beauté plastique est intangible, tant son rythme et sa narration sont rigoureux (1).

Dans l'histoire de la science-fiction au cinéma, Planète interdite a connu une postérité thématique, à commencer par cet autre classique qu'est le film anglais Quatermass and the Pit [Les Monstres de l'espace] (G.-B., 1967) de Roy Ward Baker, troisième volet cinématographique (volet mais pas épisode puisque chaque Quatermass est doté d'un scénario indépendant) produit par la Hammer Films après les non moins beaux (2) Quatermass Xperiment [Le Monstre] (G.-B., 1955) de Val Guest et Quatermass Two [La Marque / Terre contre satellite] (G.-B., 1957) de Val Guest.

Notes

(1) Seules les séquences comiques avec le cuisinier alcoolique et le robot furent rajoutées à la demande expresse de la M.G.M. afin de détendre l'atmosphère à deux reprises mais Hume trouva le moyen de les inclure soigneusement au découpage, afin qu'elles s'intègrent rigoureusement à la trame dramatique : c'est ainsi l'interrogatoire du cuisinier qui permet de confirmer que le robot Robby est hors de cause, durant l'enquête menée sur les meurtres des astronautes de C-57D.

(2) À condition de les visionner au format original écran large 1.66 compatible 16/9 : les éditions vidéo au format 1.37 compatibles 4/3 sont, hélas, recadrées.

04/01/2017 | Lien permanent

Les entretiens philosophiques d'Alain de Benoist, par Francis Moury

À propos de : Alain de Benoist, Survivre à la pensée unique ou l'actualité en questions – Entretiens avec Nicolas Gauthier (Éditions Krisis, 2015).

À propos de : Alain de Benoist, Survivre à la pensée unique ou l'actualité en questions – Entretiens avec Nicolas Gauthier (Éditions Krisis, 2015).Acheter Survivre à la pensée unique sur Amazon.

«Les livres, comme les conversations, nous donnent rarement des idées précises. Rien n'est si commun que de lire et de converser inutilement. Il faut répéter ici ce que Locke a tant recommandé : définissez les termes. (...) On ne tarit point sur cet abus des mots. En histoire, en morale, en jurisprudence, en médecine, mais surtout en théologie, gardez-vous des équivoques.»

Voltaire, Dictionnaire philosophique, article Abus de mots.

«L'homme aspire à se rattacher aux autres par des liens qui ne soient pas exclusivement fonctionnels.»

Gaston Berger, Phénoménologie du temps et prospective (P.U.F., 1964), p. 268.

Il faut bien lire le titre de ce livre d'entretiens avec Alain de Benoist, car il oppose dialectiquement, à partir de l'actualité la plus immédiate et la plus brûlante, l'unité préjugée d'une «pensée unique» à la pluralité réelle de l'histoire générale, de l'histoire politique, de l'histoire économique, de l'histoire sociale, de l'histoire des idées et de l'histoire des religions. Pluralité effective à laquelle sont consacrés les presque cent quarante entretiens qui s'y trouvent rassemblés et qui proviennent de trois sources matérielles :

Il faut bien lire le titre de ce livre d'entretiens avec Alain de Benoist, car il oppose dialectiquement, à partir de l'actualité la plus immédiate et la plus brûlante, l'unité préjugée d'une «pensée unique» à la pluralité réelle de l'histoire générale, de l'histoire politique, de l'histoire économique, de l'histoire sociale, de l'histoire des idées et de l'histoire des religions. Pluralité effective à laquelle sont consacrés les presque cent quarante entretiens qui s'y trouvent rassemblés et qui proviennent de trois sources matérielles : – un entretien daté 2004 paru dans l'Aviso sur l'histoire intellectuelle de la Nouvelle droite fondée en 1968 en guise d'introduction,

– une série d'entretiens publiés de 2009 à 2011 dans Flash sur des sujets aussi sérieux que la communication politique ou aussi baudelairiens que l'amour des chats,

– enfin une troisième série d'entretiens, la plus ample, publiée dans Boulevard Voltaire de février 2013 à septembre 2015, traitant aussi bien de la modernité tributaire de la religion, de la normalisation du parti communiste, du catholicisme du pape François, de l'islam et de l'islamisme fondamentaliste, des concepts de nationalisme et de populisme, de la guerre et de la paix, de la politique étrangère de la France et de l'Europe, du capitalisme et du socialisme, de la vie quotidienne dans le monde moderne et post-moderne, de la théologie politique et d'une foule d'autres sujets.

Comprendre le sens de l'actualité, c'est d'abord la relier à ses sources. Montrer en quoi un fait actuel en découle mais aussi en quoi il s'en distingue : la pensée unique se dissipe alors au profit d'une pluralité certes contingente mais réelle, loin du système fantasmatique qui prétendait en rendre compte. Ce travail simultané de destruction puis de reconstruction que Heidegger (après Nietzsche) appliquait à l'histoire de la philosophie, Alain de Benoist l'applique à l'histoire contemporaine. La conscience que nous en avons en ressort modifiée par ce travail médiateur, par ces restitutions pointillistes qui ont bien souvent quelque chose de phénoménologique (le nom des éditions Krisis rend d'ailleurs un hommage significatif à Edmund Husserl) au sens strict, technique, du terme.

D'Alain de Benoist, on pourrait répéter ce que Jean Lacroix écrivait en 1974 au sujet d'Auguste Comte. Pour l'un comme pour l'autre, en effet, la crise politique et sociale est d'abord de nature intellectuelle. Vieille idée thomiste, certes, héritée des penseurs grecs classiques du politique : si on veut un ordre dans la cité, il faut d'abord un ordre dans la pensée. Celui-là sera le reflet fidèle de celui-ci. Que cet ordre nous soit donné ou bien qu'il soit le fruit de notre invention est déjà une première pierre d'achoppement permettant de séparer deux familles de penseurs politiques dans l'histoire de la philosophie. Par là, Alain de Benoist revient, dans ces considérations à la fois actuelles et inactuelles au sens le plus nietzschéen du terme, à ses premières amours. Il avait fait des études de droit mais aussi – j'ai envie de dire : mais surtout ! – de philosophie, de sociologie, ou encore d'histoire des religions. Il rêvait, vers 1968, de faire de la Nouvelle droite une sorte d'École de Francfort qui fût adaptée à la réalité intellectuelle française. Il convient aujourd'hui qu'il lui fallut déchanter, mais il reste fidèle à ce beau rêve. L'une des revues qu'il fonda vers 1970 s'intitule, non sans droit, Nouvelle école et on peut la considérer, en somme, comme une sorte de Cahier de l'Herne dont elle reprend l'ambition à la fois scientifique et même esthétique, les illustrations en étant nombreuses, souvent très rares et très belles.

D'Alain de Benoist, on pourrait dire aussi ce que les anciens savaient depuis toujours : nul n'est prophète en son pays. Celui qui fut, à une époque, nationaliste mais qui a pris par la suite ses distances avec tous les partis comme avec toutes les organisations politiques, est peut-être plus lu et plus connu en Europe et dans le monde qu'en France, car il est notamment lu et connu en Italie. Je vois dans cette admiration des Italiens pour Alain de Benoist quelque chose de significatif, comme une sorte de retour à l'envoyeur. Après avoir admiré et dit son admiration pour la Grèce et pour Rome, il est beau que Rome lui dise la sienne. Certes, le parcours, l'itinéraire de Paris à Athènes et à Rome, qu'il soit spirituel, intellectuel, matériel, fut chose commune à bien des écrivains français mais dans le cas de Benoist, une telle admiration a quelque chose de vital. C'est un point commun entre la critique nietzschéenne de la modernité et la sienne : les Grecs et les Romains, bien lus, peuvent prétendre au statut de médecins de notre civilisation. Civilisation ou culture, nature ou culture, tradition ou modernité, Orient ou Occident, Europe ou Occident, France ou Europe, Europe ou monde ? Telles sont, pour Alain de Benoist comme elles l'étaient pour Nietzsche, pour Spengler, pour Valéry, les lignes de rupture, les lignes de force aussi, qui permettent de comprendre le monde actuel.

Entre Julien Freund et Carl Schmitt, deux maîtres qu'il admire, la pensée politique d'Alain de Benoist prend constamment appui sur l'histoire de la philosophie. On peut n'être pas d'accord avec lui sur tel ou tel point, telle ou telle position : il a ce caractère éminemment socratique de ne pas en prendre ombrage, à condition que ce soit l'amorce d'une discussion intéressante, l'occasion (le «kairos» platonicien) de préciser et de définir une essence. Car l'agrément remarquable de ces entretiens est qu'ils parviennent souvent, en trois ou quatre pages, à poser exactement les questions philosophiques les plus profondes soulevées par l'actualité évoquée. À l'issue de l'un d'eux (À quoi servent les partis politiques ?), Alain de Benoist se pose à lui-même une ultime et savoureuse question, à propos d'un article écrit en 1940 par Simone Weil, cité par Nicolas Gauthier : Qui lit encore Simone Weil ?. Lui, bien sûr, parmi les deux cent mille livres constituant sa bibliothèque ! Vous me direz : «Nous aussi lisons encore Simone Weil !», et je vous croirai sans hésiter. Mais enfin si Alain de Benoist a lu bien des sociologues, bien des «politologues» (néologisme contemporain auquel je préfère nettement l'ancien «penseur politique»), bien des économistes qu'il cite toujours à propos – et s'il les a bien lus – il a, d'abord et surtout, lu les philosophes classiques : Platon, Aristote, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger... et Simone Weil. On peut ne pas partager son anti-atlantisme; on peut ne pas estimer pertinente son analyse du conflit syrien; on peut ne pas partager sa critique du capitalisme; on peut avoir oublié son intérêt tout indo-européen pour les tripartitions systématiques de Georges Dumézil, voire lui reprocher – certains ne s'en font pas faute – ses amis ou ses ennemis d'hier ou d'aujourd'hui mais enfin... il faut reconnaître que l'air qu'on respire chez lui est bien celui de la liberté d'esprit la plus savante et la plus ouverte, corollaire d'une critique souvent pénétrante, ciselée dans une langue constamment claire et distincte.

18/09/2016 | Lien permanent

Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, 3, par Francis Moury

Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, 1.

Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, 2.

L’âge d’or de la Hammer Film 1955-1970

En 1955, la société anglaise Hammer Film connaît son premier grand succès financier avec un impressionnant film de SF tourné d’une manière sobre mais très efficace par Val Guest : Quatermass Xperiment [Le Monstre]. Elle poursuit sur sa lancée puis décide de racheter à Universal Pictures les droits de ses personnages fantastiques légendaires et s’oriente alors résolument dans l’horreur et l’épouvante victorienne, littéraire avec une équipe homogène de techniciens, de scénaristes, de décorateurs, de créateurs d'effets spéciaux et d'acteurs.

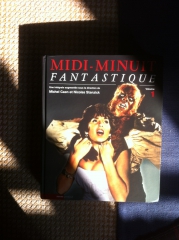

Son cinéaste majeur est Terence Fisher qui fait revivre systématiquement (le problème juridique étant réglé dès 1957) les films classiques de la Universal en approfondissant les sujets d’une manière inattendue, dans le sens d’une cruauté psychanalytique d’une part, dans le sens d’une réflexion authentiquement philosophique et dialectique sur le mal, les rapports nature-culture, bestialité-humanité, beauté-laideur d'autre part. Jean-Marie Sabatier, Les Classiques du cinéma fantastique (Éditions Balland, 1973) qui demeure son meilleur exégète, pourra même écrire que Le Cauchemar de Dracula (1958) est le Traité du désespoir kierkegaardien de l’histoire du cinéma fantastique. Et c’est vrai. Fisher n’est absolument pas un intellectuel mais cet ancien marin devenu monteur s’avère un artiste cultivé et intelligent, sensible et cinéphile dont l’œuvre touchée par la grâce esthétique, s'avère passible des exégèses les plus intellectuelles. Le modèle revendiqué par Fisher est le cinéaste américain Frank Borzage (on comprend pourquoi si on visionne de Borzage Seventh Heaven [L'Heure suprême] (1927) et Moonrise [Le Fils du pendu]) et Fisher a vu les films de James Whale et de Fritz Lang, cités dans ses entretiens publiés par la revue française Midi-Minuit Fantastique qui critiqua passionnément et précisément ses films à mesure qu’ils étaient distribués à Paris. Se voulant artisan davantage qu’artiste, Fisher est pourtant l’un des plus grands cinéastes du cinéma mondial du XXe siècle : sa reconnaissance en France fut très tardive mais elle est, à présent, effective : un hommage lui est rendu à la Cinémathèque française en 2007 et au Musée d'Orsay, (ainsi qu'à la Hammer film) en 2011.

La Hammer film produira, jusqu’en 1975 environ, un corpus fondamental et novateur pour la connaissance du cinéma fantastique, renouvelant en profondeur celui de la Universal des années 1930. Toutes les catégories classiques sont revisitées : film préhistorique (Un Million d’années avant J.-C.), film policier (Les Criminels de Joseph Losey) ou film policier horrifique (Hurler de peur, Paranoïaque, Meurtre par procuration [Nightmare]) inspirés par le succès du Psychose (1960) d’Alfred Hitchcock adapté du roman de Robert Bloch par Joseph Stefano, vampire, loup-garou, Dr. Jekyll & Mr.Hyde, Frankenstein et sa créature, le fantôme de l’Opéra. La science-fiction Hammer donne des films étonnants (L’Ile de la Terreur de Fisher, notamment). L’aventure fantastique à base historique donne notamment Les Étrangleurs de Bombay, tourné par Fisher d’après un fait historique réel : c'est un de ses films les plus méconnus bien qu'il soit d'une actualité intangible. La Hammer travaille avec Seven Arts qui produit un admirable péplum anglais : Jason et les Argonautes de Don Chaffey. D’autres cinéastes que Fisher travaillent pour la Hammer d’une manière originale de 1960 à 1975 : John Gilling, Don Sharp, Freddie Francis, Roy Ward Baker, John Hough pour ne citer que les plus importants. Ils travaillent aussi pour des sociétés anglaises telles que la Amicus.

Certains producteurs-réalisateurs indépendants émergent simultanément : les plus importants sont Robert S. Baker & Monty N. Berman qui signent comme réalisateurs la meilleure version jamais portée à l’écran de Jack L’Éventreur (1959), et produisent des chefs-d’œuvre tels que Le Sang du vampire d’Henry Cass ou L’Impasse aux violences [The Flesh and the Fiends] de John Gilling. Les Innocents (1961) de Jack Clayton est une adaptation du court roman ou de la longue nouvelle Le Tour d’écrou d’Henry James, photographiée par Freddie Francis, Le Village des damnés (1960) de Wolf Rilla est un scénario adapté d’un roman de John Wyndham. Sidney Hayers donne, notamment, un admirable Le Cirque des horreurs (1960) avec Yvonne Romain tandis qu’Arthur Crabtree filme Crimes aux musée des horreurs [Horrors of the Black Museum], en partie produit par Herman Cohen qui produira ensuite Les Fauves meurtriers [Horrors of the Black Zoo] avec, en vedette, Michael Gough récemment décédé. Cohen va plus loin, il produit une intéressante variation de King Kong avec Konga, qu’il faut voir au format large original pour pouvoir apprécier son étrange beauté plastique. Les films de gorilles n’ont pas cessé d’être tournés de 1935 à 1965 aux USA : il fallait bien qu’ils arrivassent à Londres tôt ou tard. Le cinéaste français Eugène Lourié (ancien collaborateur de Jean Renoir et de... Roy William Neill et Samuel Fuller) y fait débarquer Gorgo en 1961: ce jeune dinosaure capturé, sa mère démesurée attaque la ville. Le film est plastiquement ahurissant de dynamisme et de beauté. Roman Polanski tourne à Londres son meilleur film, la description de la montée de la folie homicide chez une manucure française : Répulsion qui demeure aussi le meilleur rôle de Catherine Deneuve. Sans oublier le vénérable Michael Powell qui tourne son dernier film, et son meilleur, en décrivant cliniquement un psychopathe criminel, à la fois terrifiant et terrifié, dans Le Voyeur [Peeping Tom] en 1960 : Terence Fisher sera horrifié par le film, tout comme Powell sera horrifié par les Hammer films, selon leurs déclarations croisées de l’époque : perfide Albion !

Influence de la Hammer Film sur le cinéma fantastique mondial de 1960 à 1975

L’influence de la Hammer Film est significative sur la production américaine (du Nord comme du Sud) et sur l’Europe des années 1960. Elle influence même le cinéma japonais car elle a rencontré là-bas un grand succès. Roger Corman aux États-Unis, Fernando Mendez au Mexique (qui a presque opéré, en 1957 avec son beau Les Proies du vampire [El Vampiro] la jonction entre l’esthétique d’un Tod Browning et celle d’un Terence Fisher, sans oublier quelques autres cinéastes comme Alfonso Corona Blake qui donne un assez beau Le Monde des vampires, un Rafael Baledon qui donne un beau Les Larmes de la malédiction [La Maldicion de la llorona], à l’affiche inspirée par un plan du Masque du démon de Mario Bava), Mario Bava et Riccardo Freda en Italie, rivalisent ouvertement et explicitement avec elle. Corman, travaillant avec la firme A.I.P. qui produisait des films petits budgets pour les «teenagers» allant au «drive-in» le samedi soir, signe à partir de 1960 et dans un somptueux CinemaScope, les meilleures adaptations d’Edgar Poe jamais filmées. Sa Chute de la maison Usher est meilleure que celle de Jean Epstein, son Enterré vivant [Premature Burial] et les autres titres de la série Edgar Poe sont d’une beauté plastique confondante. Corman filme également – sous le titre d'un poème de Poe cité dans le film ! –, la meilleure adaptation de H. P. Lovecraft jamais filmée : La Malédiction d’Arkham [The Haunted Palace] (1963) d'après L'Affaire Charles Dexter Ward. Corman tourne avec des acteurs tels que Vincent Price, Ray Milland, Debra Paget. Robert Wise devenu producteur-réalisateur donne un admirable La Maison du Diable [The Haunting] en 1963 qui sera refait, en couleurs, par le cinéaste anglais John Hough vers 1972 d’une manière originale, à partir d’un roman de Richard Matheson La Maison des damnés [The Legend of Hell House].

Bava s’inspire de sources littéraires, par exemple russes (Le Masque du démon qui révèle la star incontestée du cinéma fantastique du XXe siècle : Barbara Steele et Les Trois visages de la peur), ou de scénarios originaux aux sujets contemporains qui lui permettent de traiter son thème fondamental : la mort dont il parle inlassablement dans des thrillers horrifiques originaux : L’Ile de l’épouvante [Cinque bambole et la luna d’agosto] et La Baie sanglante [Antefatto / Ecologia del delitto / Reazione a catena]. Aldo Lado, Dario Argento, Lamberto Bava sont ses héritiers vénéneux et ne cessent de réintroduire le fantastique dans le film policier italien violent : La Bête tue de sang-froid [L’Ultimo treno della notte] de Aldo Lado qu’il ne faut pas confondre avec Les insatisfaites poupées érotiques du Dr. Hichcock [La Bestia a sangue fredo] de Fernando Di Leo, l'auteur du démentiel et ultra-violent film noir italien, désormais devenu un classique du «poliziotti», Le Boss. Il ne faut pas oublier non plus Umberto Lenzi, l’un des cinéastes bis italiens les plus méconnus en France alors qu’il donne une œuvre alliant souvent les genres et les courants, parcourue par un dynamisme et un sadisme impressionnant (SOS Jaguar : opération casseurs [Napoli violenta], Brigade spéciale [Roma a mano armata]) capables de belles inspirations graphiques. On le retrouve, ce n’est pas un hasard, aux deux extrémités de la chaîne du cinéma cannibale en 1970 (Cannibalis : au pays de l'exorcisme) et en 1981 (Cannibal Ferox) mais il donne aussi d’excellents «poliziottti» ultra-violents, un thriller psychopathologique (Spasmo) et un Avion de l’Apocalypse intéressant. Luigi Cozzi (Contamination), Enzo G. Castellari (Les Guerriers du Bronx) s’intéressent occasionnellement à la science-fiction et à la politique-fiction, graphiquement ultra-violentes aussi. Mario Bava, Riccardo Freda, Vittorio Cottafavi, Sergio Corbucci et Giacomo Gentilomo, Antonio Margheriti, Giorgio Ferroni réintroduisent aussi le fantastique dans le second âge d'or du péplum italien (1957-1965) : Hercule contre les vampires [Ercole al centro della Terra], Le Géant de Thessalie, Hercule à la conquête de l’Atlantide, Maciste contre le fantôme, La Terreur des Kirghiz, Hercule contre Moloch.