Primo Levi et Imre Kertész ou le drame de la formulation (18/07/2005)

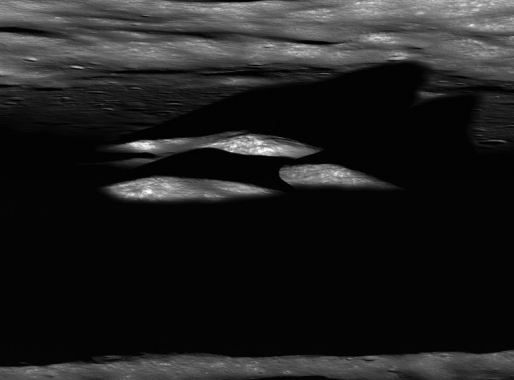

Crédits photographiques : NASA/GSFC/Arizona State University.

Imre Kertész, Le Drapeau anglais.

J'avoue avoir éprouvé beaucoup de peine à trouver, dans le volume intitulé Le métier des autres de Primo Levi, la moindre originalité et, encore, la moindre véritable écriture, sauf peut-être lorsque l'auteur de Si c'est un homme critique l'hermétisme poétique, selon lui responsable unique (avec quelques circonstances atténuantes toutefois dans le cas du second) de la disparition de poètes tels que Georg Trakl et Paul Celan. De ce dernier (plus précisément, du poème Todesfugue, Fugue de mort), Levi affirme qu'il s'enfonce dans «des ténèbres, de plus en plus denses de page en page, jusqu'à un ultime balbutiement inarticulé, consternant comme le râle d'un moribond», ce qu'est effectivement Paul Celan, un moribond, tout comme Georg Trakl : des suicidés qui, par leur poésie, mettent en scène une disparition (la leur) que Levi sent inéluctablement inscrite dans une tragique destinée, dans chacune des lignes qu'ils écrivent. Je n'insisterai pas pesamment en faisant remarquer que le rescapé d'Auschwitz a lui aussi mis fin à ses jours en 1987, très précisément le 11 avril, affirmant encore, quelques jours avant sa mort : «Il y a Auschwitz, il ne peut donc y avoir Dieu. Je ne trouve pas de solution au dilemme. Je la cherche, mais je ne la trouve pas». Je ne suis pas certain, ainsi, que, par cette mort brutale, Levi n'ait pas choisi finalement de rejoindre le mutisme de ces deux immenses écrivains qui l'ont précédé dans le gouffre de silence et démenti, au tout dernier moment, ce culte qu'il vouait à la raison (je rappelle que Levi était chimiste de profession).

Une vérité intérieure se dérobe à la première lecture, d'une traite, du déroutant, opaque et splendide Drapeau anglais d'Imre Kertész (qui semble modérément apprécier Levi et estimer bien davantage Jean Améry), publié tout récemment chez Actes Sud (ce court texte a été pourtant écrit en 1991) avec deux autres nouvelles, dont l'une, intitulée Le chercheur de traces, parut séparément chez le même éditeur. Si donc pages opaques il y a, ce sont bien celles de ce texte faussement simple dont chaque mot semble frappé d'une douce et irrécusable évidence, histoire qui, pour nous conter celle, fameuse, de ce drapeau anglais aperçu quelques minutes par le narrateur, entreprend (devrait entreprendre) d'exhumer les souvenirs du narrateur, entretissés dans une complexe trame (métaphoriquement, celle-ci peut se lire comme la borgésienne toile de l'univers). Raconter l'histoire du drapeau anglais, pour l'auteur, c'est ainsi évoquer la totalité de la littérature écrite puisque l'événement le plus infime est encore lourd d'une universalité bien capable, après tout, de conduire celui qui tente de la scruter aux portes de la folie, a fortiori lorsqu'il s'agit des événements qui secouèrent la Hongrie toute proche de s'enfoncer dans les souterrains puants du communisme. L'auteur écrit ainsi : «[…] il faudrait presque que je raconte ma vie entière. Or c’est impossible, car je manque non seulement de temps mais aussi des connaissances nécessaires à une telle entreprise : en effet, qui donc pourrait se targuer, avec les quelques connaissances trompeuses qu’il croit posséder concernant son existence, de connaître vraiment sa vie, ce processus dont le déroulement et l’issue (de secours ou fatale) sont totalement inconnus […] si bien que le mieux serait que je commence l’histoire du drapeau anglais par Richard Wagner». Par Richard Wagner ? Pourquoi pas, qu'importe le commencement.

Que veut nous dire Kertész ? Que la littérature est une chose impossible. Écoutons-le affirmer : «Il faut craindre que les formules trempées dans le solvant de la littérature ne retrouveront plus jamais leur densité ni leur réalisme. Il faudrait tendre vers des formulations qui englobent totalement le vécu (c’est-à-dire la catastrophe) ; des formulations qui nous aident à mourir et lèguent cependant quelque chose aux vivants. Si la littérature est en mesure de produire de telles formules, je veux bien, mais je considère de plus en plus que seul le témoignage en est capable, ou éventuellement une vie muette et informulée comme formulation».

Créer, à l'époque de la catastrophe (bien évidemment celle où nous vivons depuis Auschwitz), c'est donc se trahir, se renier: mentir et faire mentir le langage, car alors parler serait en somme passer outre l'anéantissement total, celui que ne cesse de méditer le romancier de livre en livre. Il faut donc trouver un langage encore capable de coller au réel, pourquoi pas en montrant son échec, l'échec de toute littérature... Écrire encore, c'est ainsi se lancer dans l'aventure de la formulation, témoigner ou bien se taire, renoncer à une vie d'honneurs et de simulacres, comme le précise le narrateur du Drapeau anglais. «Ce n’est que bien plus tard que j’entrevis une possibilité de la [ma vie] reconquérir entièrement, ou de manière plus générale, que je pressentis qu’une vie entière était possible – mais à présent que j’ai vécu cette vie, que ce qui me reste à vivre de cette vie (la mienne) peut être considéré comme déjà vécu, je dois formuler cela plus précisément, et même très précisément : donc, qu’une vie entière eût été possible, je le compris lorsque, après les formulations de l’aventure, je me trouvai soudain confronté, ébahi et fasciné, à l’aventure de la formulation».

L'échec, étrange dans son énoncé voire paradoxal, comme le constate le narrateur, est évidemment de mise et biffe une histoire qui de toute façon ne pouvait se raconter : «J’étais abasourdi : il s’avérait que je leur avais raconté l’histoire du drapeau anglais en pure perte, il apparaissait qu’eux, les enfants de l’anéantissement, ne comprenaient, ne pouvaient pas comprendre que les destructions de la guerre totale avaient été promues par la paix totale au rang d’anéantissement complet voire parfait».

Reste la question du sens du témoignage lui-même : est-ce dire que Dieu a besoin de nous, qu'en somme sa Geste cosmique est l'Aventure de la Formulation ? «Qui voit par nous, se demande ainsi le narrateur du Drapeau anglais. Vivre, ai-je pensé, est une faveur qu’on fait à Dieu».

La deuxième nouvelle, intitulée Le chercheur de traces, a été écrite en 1998 et poursuit en somme le processus de dévoilement du réel entrepris par Kertész tout au long de chacun de ses livres. Il s'agit, ici, de retrouver, sous une réalité bourgeoise ayant prospéré sur le champ maudit, le champ où fut versé le sang des milliers d'innocents (peu importe qu'aucun ne soit nommé, peu importe que nous ne soient pas révélés les actes ignominieux qui se déroulèrent là...) les traces encore visibles du Mal, triomphant il y a quelques années. Ainsi vivons-nous dans une culpabilité diffuse, que nous refusons de comprendre et encore moins d'admettre puisque nous avons étendu sur l'horreur un voile de gaze parfumé pour que nous nous détournions commodément, tout occupés à vivre une vie de morts puisque nous refusons d'écouter ce que les morts ont à nous dire. J'ai été tout particulièrement saisi par une scène apocalyptique, au sens fort de cet adjectif où, devant les yeux enfin ouverts du narrateur (c'est la découverte d'une couleur jaune sale, disséminée névralgiquement dans quelques lieux secrets de la ville, qui déclenche cette rupture du voile) en quête de traces du passé, la réalité, dans son immense béance, s'accomplit si je puis dire négativement, se dresse en crevant le décor lamentablement bourgeois d'une cité insignifiante. Seul voit le Mal celui qui ne refuse pas de le voir et inversement bien sûr, moderne maxime que nous devrions faire recopier des milliers de fois à nos incultes édiles journalistiques. Enfin, l'un des plus mystérieux personnages de cette nouvelle de Kertész, une vieille femme voilée d'un crêpe, m'a fait irrésistiblement songer à cette autre étrange femme, cette annonciatrice (mais de quoi ? Du dégoût ? De la mort ? D'un déchirement du monde qui ne vient pas ?) qui apparaît à tels moments-clés dans le sublime Damnation de Tarr.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, primo levi, imre kertész |  |

|  Imprimer

Imprimer