Angelus ex Machina, 7 : la parabole du Marquis de Bolibar (17/08/2007)

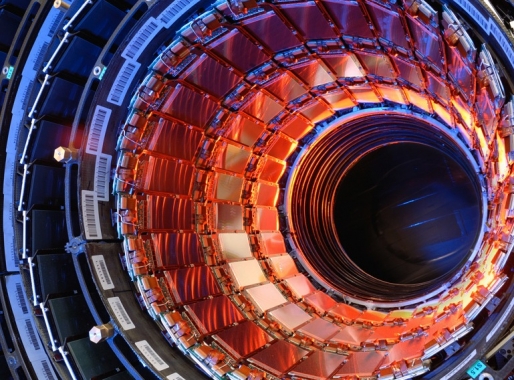

Crédits photographiques : © CERN.

Vieille espérance concernant Villa Vortex.

Afin de répondre à certaines questions pressantes, j'indique que cette note (déjà publiée il y a quelques mois) n'est en aucun cas le signe avant-coureur d'une critique sur le prochain ouvrage du romancier, Artefact, que je ne lirai probablement pas, sauf si Olivier Noël et Bruno Gaultier me disent (mais il faudra m'en convaincre rudement) que le livre vaut le détour. Le problème est que ces derniers temps, je les ai surpris, assez intrigué je dois l'avouer, à évoquer fort intelligemment des romans qui ne méritaient guère cette intelligence critique.

Et puis, disons surtout que j'ai le sentiment d'avoir écrit tout ce que j'avais à écrire, et ce depuis mon article évoquant Villa Vortex, sur les romans de Dantec. Disons encore que je me suis peut-être même déjà passablement répété en tentant de défendre les livres de cet auteur, ce qui n'est pas bien grave, puisque j'ai fait cela par amitié pour l'homme, d'une réelle gentillesse, aussi tout de même parce que ses ouvrages avaient été attaqués par quelques nasiques de salles de rédaction.

Puisque, selon la très haute autorité commerciale présidant désormais la destinée éditoriale de Dantec, cette amitié est désormais caduque, puisqu'une muraille de petits soldats mononeuronaux ont juré comme un seul homme qu'ils protégeraient leur romancier-vestale des assauts des barbares au péril de leur vie très précieuse, nul ne m'en voudra, n'est-ce pas, de consacrer mes forces, après tout modestes, à d'autres auteurs moins admirablement servis...

Je dois dire que je n'ai pour l'instant reçu aucun courrier véritablement critique sur ces textes je le concède déroutants, en somme impressionnistes, à moins qu'il ne faille considérer comme de la pensée de haute volée les âneries pseudo-subversives glanées sur tel ou tel forum.

Rien d'autre ou presque... Ce qui me permet d'écrire, avec l'assurance naïve de celui qui a tout lu ou peu s'en faut dans ce domaine, que la critique française populaire (par opposition artificielle avec celle dite universitaire) n'existe tout simplement pas, si ce n'est et voilà cependant notre chance, dans certaines revues dont je fais dans la Zone la publicité.

Tout de même, je vais un peu vite en besogne car il y a quelques autres voix, la plus intéressante et puissante me semblant être, surtout dans le domaine après tout peu visité de la critique de romans d'anticipation, celle d'Olivier Noël.

Je n'ai sans doute pas besoin de rappeler, la qualité de ses articles faisant d'elle-même un contraste absolu avec l'ineptie réellement prodigieuse de la critique-déjection d'un Pierre Assouline [note supprimée], le travail que le Transhumain réalise pour Fin de partie. Un nouvel exemple de ce travail exemplaire (car cultivé, fin, souvent polémique et, surtout, honnête) ici.

Bien sûr, il me faut peut-être, tout simplement, attendre que les premiers véritables lecteurs de Cosmos Incorporated se manifestent.

Mais y en a-t-il seulement ?

Permettez-moi d'en douter.

«S’il se présentait un critique surhumain, capable d’accomplir dès maintenant le tri que fera la postérité, il nous faudrait évidemment le tuer : autrement c’est lui qui tuerait la littérature».

Albert Thibaudet, Physiologie de la critique (Éditions de la nouvelle revue critique, 1948), p. 41.

Camp de regroupement sanitaire 77 : sans doute l’un des chapitres essentiels du roman puisque les jumeaux y deviennent trinité, seule capable de créer selon Dantec (263), en «inventant» Plotkine, cette fois-ci Golem plutôt qu’Adam, celui du début du roman, baigné de lumière même si, à vrai dire, lumière et feu ne cessent d’accompagner le héros.

J’ai écrit que ce roman était celui de la liberté, ce qui est parfaitement vrai, à condition toutefois de préciser que cette liberté ne s’exprime jamais de meilleure façon que par la création ou plutôt, les créations puisque, dans Cosmos Incorporated, elles sont plurielles, le chapitre intitulé 7 Jours dupliquant par exemple celle du début du livre. À moins qu’il ne faille parler de processions ou d’émanations ; dans ce cas, comme d’ailleurs je l’avais noté à propos de Villa Vortex, il nous faudrait, une nouvelle fois, parler de gnosticisme. D'où encore cette avalanche il faut bien le dire capable d'engloutir le guide le plus expérimenté, de préfixes (sur-, méta-, trans-, etc.) tellement caractéristiques, chez Dantec, d'une volonté de dépassement ou plutôt : de métamorphose. Quoi qu’il en soit, sans qu’il me soit loisible de m’étendre sur l’angélologie complexe qu’évoque le romancier (Cf. p. 289) ainsi que sur la temporalité propre aux anges, de nouveau nous pouvons parler, dans ce récit, d’un point aveugle ou bien d’un hors-texte puisque demeure caché, pour le lecteur ainsi que pour Vivian McNellis, l’arrière-plan depuis lequel celle-ci a reçu sa puissance : le feu qui demeure invisible, comme le rappelle d’ailleurs Dantec en s’appuyant sur les écrits de Jean Cassien ou Denys l’Aréopagite (Cf. p. 262), feu lui-même émanation de la Parole, cette parole faite acte ou, dans l’esprit de Dantec c’est tout un, narration.

Et si Cosmos Incorporated était un roman sur l'Invisible et ce qui, finalement, échappe à toute parole mais ne cesse pas moins de nous envelopper ? Danton, dans le drame de Büchner (La Mort de Danton, III, 7), pouvait écrire avec dégoût, parodiant sans le savoir les mots d'un Père de l'Église écrits plusieurs siècles avant le sien, cette phrase : «La création occupe toute la place. Aucun vide, tout grouille partout». Athanase d'Alexandrie écrivait pour sa part : «Car le Verbe se déploie en tous sens, vers le haut et le bas, la profondeur et la largeur, en haut vers la création, en bas vers l'incarnation, dans la profondeur vers les enfers, dans la largeur vers le monde ; tout est rempli de la connaissance de Dieu» (Sur l'Incarnation du Verbe, Cerf, coll. Sources Chrétiennes, n° 199, 1973, 16, 3, p. 323). J'avais annoncé, dans ma critique consacrée à Villa Vortex, que le pas que le romancier devait accomplir, somme toute logique si on savait en lire la trace tout de même visible dans ses livres, devait le mener au pied de la croix. Dantec reçut le baptême quelques semaines après la publication de ma critique dans La Revue des deux mondes, sans que je tire quelque conséquence abusive de cette étonnante conjonction. Et maintenant ? Sans doute la quête de notre romancier consistera-t-elle plus que jamais à débusquer les traces de ce divin tout entier répandu dans la Création. Un mot tout de même sur cette phrase, craignant qu'elle ne me fasse passer pour quelque Isaïe de salle de rédaction. Je ne veux surtout pas donner à penser que Dantec n'accomplissait pas, jusqu'alors, cette tâche, à dire vrai banale, en tous les cas commune à tout artiste digne de cette appellation qui est moins que jamais d'origine contrôlée. Je veux dire que son regard me paraît, avec Cosmos Incorporated, tout proche de s'ouvrir, comme si son auteur avait décidé d'accueillir le mystère qui le dépasse, qui nous dépasse.

Tout grand écrivain ne vit que d'être dépossédé de sa parole.

Dans une parabole étrange et déroutante, comme il en va toujours des meilleurs romans de Leo Perutz, le narrateur d'une histoire pleine de bruit, de cocasserie et de fureur qui se déroule à cette époque que Goya peignit dans ses terrifiants Désastres, se rend compte qu'il est devenu l'un des mystérieux personnages, entouré d'une aura de légende, aperçu dans quelque village espagnol offrant refuge à la guérilla. Les petits fouineurs universitaires composant leur maigre repas dans les poubelles de la conscience ont dû saliver à gros bouillons que Perutz leur serve aussi commodément la soupe froide de la psychanalyse, le morne bal de la confusion des identités entre un banal soldat napoléonien et un marquis pour le moins fantasque ! Peu importe du reste si nous faisons remarquer que, dans Le Marquis de Bolibar, seuls comptent les jeux de la grâce presque jamais nommée, suffisamment espiègle pourtant pour confondre les rôles et, aux plus mal nantis, en offrir d'inespérés, puisque celui qui était abaissé se verra relevé.

Que Maurice G. Dantec, s'il en a le goût, lise ce court roman de l'auteur du Judas de Léonard et peut-être pensera-t-il comme moi que sa destinée est de se vêtir, sans bruit, le plus discrètement possible, sans que nul même s'en aperçoive mais avec une indéracinable volonté, des hardes somptueuses et faméliques du marquis de Bolibar.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, maurice g. dantec, la critique meurt jeune |  |

|  Imprimer

Imprimer