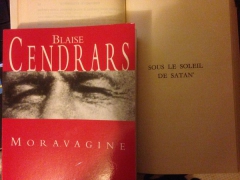

Moravagine de Blaise Cendrars (18/01/2016)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Je vois au moins deux rapprochements possibles entre Moravagine de Blaise Cendrars et Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos. Le plus évident, mais peut-être le plus borgésien, je veux dire, celui sur lequel Borges aurait brodé à l'infini : ils ont tous deux paru en 1926. Le second rapprochement est bien plus profond, à moins que ce ne soit strictement l'inverse, et alors il ne sera tout au plus qu'universitaire, et touche à la figuration du double démoniaque, furieux rêve, dira Bernanos de son livre, qu'il s'agit d'expulser à tout prix, alors que Blaise Cendrars cite une lettre d'un certain Docteur Ferral, réel ou imaginaire quelle importance, qui affirme de l'auteur qu'il est à présent un «homme libre» (1), puisqu'il est parvenu à se libérer lui aussi de son mauvais rêve, après qu'il a grossi en lui durant de nombreuses années, la première mention de ce qui était alors un texte intitulé Moravagine, idiot (cf. p. 252, dans un autre intitulé Pro domo. Comment j'ai écrit Moravagine) datant de novembre 1912. La guerre a littéralement traversé Moravagine, et quelque chose de son écho assourdi semble gronder obstinément dans ces pages que l'on dirait écrites, bien au contraire de ce que nous en apprend leur genèse, d'une seule coulée, de boue bien évidemment.

Je vois au moins deux rapprochements possibles entre Moravagine de Blaise Cendrars et Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos. Le plus évident, mais peut-être le plus borgésien, je veux dire, celui sur lequel Borges aurait brodé à l'infini : ils ont tous deux paru en 1926. Le second rapprochement est bien plus profond, à moins que ce ne soit strictement l'inverse, et alors il ne sera tout au plus qu'universitaire, et touche à la figuration du double démoniaque, furieux rêve, dira Bernanos de son livre, qu'il s'agit d'expulser à tout prix, alors que Blaise Cendrars cite une lettre d'un certain Docteur Ferral, réel ou imaginaire quelle importance, qui affirme de l'auteur qu'il est à présent un «homme libre» (1), puisqu'il est parvenu à se libérer lui aussi de son mauvais rêve, après qu'il a grossi en lui durant de nombreuses années, la première mention de ce qui était alors un texte intitulé Moravagine, idiot (cf. p. 252, dans un autre intitulé Pro domo. Comment j'ai écrit Moravagine) datant de novembre 1912. La guerre a littéralement traversé Moravagine, et quelque chose de son écho assourdi semble gronder obstinément dans ces pages que l'on dirait écrites, bien au contraire de ce que nous en apprend leur genèse, d'une seule coulée, de boue bien évidemment. Se débarrasser de chacun de ces romans terribles, de Moravagine, idiot qui deviendra, donc, le plus long chapitre de notre livre, dissiper la nuit qu'ils ont creusée comme des tranchées où les deux auteurs découvriront leur propre peur, Cendrars comme Bernanos n'ont pu le faire que retour de la Première Guerre mondiale, et c'est là, après tout, un autre point commun entre ces deux œuvres sorties de la guerre : «Une flamme créatrice me dévorait, mais je n'écrivis pas une ligne : je tirais des coups de fusil. Ni de jour ni de nuit Moravagine ne m'a jamais quitté dans la vie anonyme des tranchées» (p. 254), alors que Georges Bernanos confiera à Frédéric Lefèvre que Sous le soleil de Satan est un livre tout entier né de la guerre, et c'est en effet une lutte à mort que Donissan livre contre Satan, comme s'il était, en tant que saint, à l'avant de l'armée pour le moins placide des catholiques qui, à de très rares exceptions près comme l'abbé Menou-Segrais, ne sont que d'interchangeables figurants de l'Arrière, qui n'aime pas, nous le savons tous, l'héroïsme, encore moins celui de la sainteté, qui est peut-être le plus mystérieux des héroïsmes.

Donissan n'est sans doute pas Bernanos même si, bien évidemment, une analyse un peu plus poussée nous montrerait, chez le jeune prêtre perpétuellement crotté par la boue des chemins de campagne qu'il arpente inlassablement, comme chez le romancier qui est déjà, en 1926, un homme en pleine possession de ses moyens, une volonté de perforer les âmes et les consciences, d'y débusquer le mal, volonté trouble que l'écrivain figure par le don que possède Donissan de voir au fond des âmes des pécheurs. Ce don permet au jeune abbé de sonder les cœurs pourris de ses ouailles, alors que le narrateur qui découvrira Moravagine au sanatorium de Waldensee moquera la folle prétention des médecins de son époque, prétendant, eux, vieux rêve sot de tous les progressistes, «extirper le mal» en châtrant «les criminels passionnels et [en s'attaquant] même aux lobes du cerveau» (p. 21). Cette même analyse aurait aussi vite fait de montrer que le personnage plus complexe qu'il n'y paraît qu'est Donissan, sous ses dehors de rugueux paysan ne dédaignant pas la conversation des maquignons, présente des caractéristiques qui sont celles que l'auteur évoque à Dom Besse comme étant ses propres démons. Souvenons-nous de ce qu'il lui écrit par exemple le 13 septembre 1918 : «Fasse le ciel qu'elle [ma fille] ne tienne pas de moi par le mauvais côté, ce coin noir où je me retire, aux heures mauvaises, pour ruminer contre le genre humain ! Il y a là-dedans une foule de pensées rampantes, que je n'ai pas le courage d'écraser, et qui remuent toujours. L'âme romantique, en quittant son gîte, y a tout de même laissé sa litière empoisonnée. [...] Les méchants maîtres de l'adolescence nous ont pourtant assombris pour toujours. Il y a un fond obscur qu'à la fois j'aime et redoute. Il y a une certaine joie de l'esprit, une pleine possession de soi-même, que nous ne connaissons pas»

(2). Cette joie mauvaise, cette pleine possession de soi-même, que sont-elles sinon la joie que Bernanos prêtera à Satan et le tête-à-tête démoniaque du pécheur endurci avec sa propre conscience inapaisable ? La boue dans laquelle patauge plus d'une fois Donissan est non seulement celle qui est omniprésente dans les lettres de Bernanos au front mais, plus profondément, celle qui constitue son paysage intérieur, morne et dévasté, où l'auteur écoute avec des grincements de dents le rire féroce de l'angoisse pure : «L'angoisse est plénière et permanente. Il y a des jours affreux. Nous serions notés d'infamie pour l'éternité, si nous prétendions encore opposer nos faibles forces à la grâce foudroyante et impitoyable, qui multiplie ses coups, comme si le temps lui était mesuré» (3).

Moravagine, lui, est Cendrars, à moins que ce ne soit l'inverse : «Je voulais me mettre à écrire, il avait pris ma place. Il était là, installé au fond de moi-même comme dans un fauteuil. [...] Mes pensées, mes études favorites, ma façon de sentir, tout convergeait vers lui, était à lui, le faisait vivre. J'ai nourri, élevé un parasite à mes dépens. Á la fin je ne savais plus qui de nous deux plagiait l'autre. Il a voyagé à ma place. Il a fait l'amour à ma place» (pp. 260-1). Peu importe nous semble-t-il que Blaise Cendrars atténue son propos en précisant immédiatement qu'il n'y a «jamais eu réelle identification car chacun était soi, moi et l'Autre», puisqu'il poursuit tout aussi immédiatement par ces termes : «Tragique tête-à-tête qui fait que l'on ne peut écrire qu'un livre ou plusieurs fois le même livre. C'est pourquoi tous les beaux livres se ressemblent. Ils sont tous autobiographiques. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul sujet littéraire : l'homme. C'est pourquoi il n'y a qu'une littérature : celle de cet homme qui écrit» (p. 261).

Il n'y a qu'une seule littérature, celle de l'homme qui écrit. Chez Cendrars comme chez Bernanos pourtant, c'est la vie qui l'emporte, toujours dirait-on, sur l'écriture. Voici ce qu'écrit l'auteur de L'Or des difficultés d'écriture de Moravagine : «Je finirai tout cela à la fazenda parce qu'il le faut, mais ce n'est pas drôle. Huit jours de cheval en moins, huit jours de chasse dans la brousse et dans la jungle, huit jours de coups de fusil que je ne tirerai pas, huit jours d'exploration, de Ford, de canotage que je ne ferai pas, huit jours où je ne pourrai aller à la danse m'entretenir avec les Nègres et les Négresses, avec les Indiens et les Indiennes, boire avec les vaqueiros (sic), les dresseurs de chevaux, les coureurs de bois, les planteurs, ni écouter leurs histoires à dormir debout, ni surprendre leurs amours et risquer ma peau. Huit jours... Huit nuits... Que de temps perdu à la machine à écrire !...» (p. 268, l'auteur souligne). Et Bernanos, à peine la guerre terminée, confesse pour sa part : «Le métier littéraire ne me tente pas, il m'est imposé. C'est le seul moyen qui m'est donné de m'exprimer, c'est-à-dire de vivre. Pour tous une émancipation, une délivrance de l'homme intérieur, mais ici quelque chose de plus: la condition de ma vie morale. Nul n'est moins art pour (l') art, nul n'est moins amateur que moi. C'est pourquoi le mal est sans remède» (4).

Nous ne serons mêmes pas étonnés de constater que le double, dans les deux romans, figure explicitement sous la forme d'un personnage maléfique qui, dans celui de Bernanos, tente Donissan égaré dans le labyrinthe de la nuit de l'âme et qui, dans celui de Cendrars, tourmente la compagne de Moravagine en Russie révolutionnaire, Mascha, le présent utilisé par l'auteur accentuant la réalité de la scène maléfique, comme s'il s'agissait d'un cauchemar sans fin : «Un bras s'insinue sous le sien. Une voix rauque lui murmure à l'oreille : - Mascha ! Tu te promènes depuis longtemps ? D'où viens-tu, Mascha ? Qui t'a enseigné ce chemin ? Je sais d'où tu viens. Je sais ce que tu vas faire. C'est toi qui nous vendras tous. Personne n'est dupe de tes paroles. Nous te tenons à l’œil. Mascha n'ose tourner la tête. Elle ralentit encore son pas défaillant. Quelqu'un est là, à son côté, qui marche dans le coin de son œil. De grands frissons lui coulent dans le dos» (p. 100).

Il ne faudrait bien sûr point trop systématiser ces ressemblances, qui amuseront peut-être quelque universitaire en mal d'étude comparée mais enfin, c'est la force de ces deux romans qui frappe tout lecteur un peu sensible, comme si l'énergie explosive faramineuse de la Première Guerre mondiale s'était concentrée dans ces deux textes qui ne cherchent qu'à exploser, à conserver une présence rétinienne bien après que nous en avons tourné la dernière page. Le mouvement, dans Moravagine, est permanent qui cherche à percer le secret d'une force tapie au plus profond de l'homme, comme l'indique l'exergue de Remy de Gourmont, «peu de bruit intérieur» qui pourtant «contient tout» (p. 11), le narrateur s'étant lui spécialisé dans «l'étude des soi-disant «maladies» de la volonté et, plus particulièrement, des troubles nerveux, des tics manifestes, des habitudes propres à chaque être vivant, causés par les phénomènes de cette hallucination congénitale qu'est, à [ses] yeux, l'activité irradiante, continue de la conscience» (pp. 17-8). La suite nous intéresse tout particulièrement, qui évoque la «Grande Hystérie» (p. 18), l'un des noms purement objectifs que donnerait quelque clinicien aux troubles qui obsèdent jusqu'à la possession la jeune et impavide Mouchette, Cendrars inversant notre façon de penser en écrivant que les maladies ne sont pas la face morbide de la santé mais celle-ci dans son ensemble, Moravagine terminant d'ailleurs son existence fulgurante sous le scalpel, comme le personnage que Jacques Chessex évoque dans son Vampire de Ropraz. Ce n'est pas un hasard si, lisant voici quelque temps ce roman, le nom de Moravagine m'est venu à l'esprit ! J'avais vu, dans ces trois romans (j'y ajoutai l'un de ceux de Cormac McCarthy), une réification de l'homme à l’œuvre, qui n'est d'ailleurs point absente de Moravagine (5).

Il n'en reste pas moins que ce roman est infiniment plus matérialiste, y compris même dans le rapprochement avec Sixtine, «roman de la vie cérébrale» comme Rémy de Gourmont l'avait intitulé, que ne l'est celui de Georges Bernanos, bien que Sous le soleil de Satan ait pu être plus d'une fois rapproché, dans sa peinture des paysages et des personnages, des procédés du naturalisme ou même d'un «naturalisme spiritualiste» que Huysmans opposera dans le premier chapitre de Là-bas au «cloportisme» auquel il réduit la plus grande partie des productions littéraires de son époque, singulièrement celles de la clique de Zola.

Curieuse tentative, en fin de compte, que celle de Cendrars, qui prétend explorer les confins de la conscience humaine sans jamais parier sur une quelconque dimension spirituelle, et encore moins sur Dieu, dont le visage est comparé à une merde (cf. p. 64) sur laquelle Moravagine vient de marcher par pure mégarde, bien qu'il n'existe évidemment aucun hasard dans un beau roman (6). Moravagine, nous précise le narrateur, ne lui a jamais parlé de Dieu (cf. p. 63), tandis que ce même narrateur n'hésitera pas à dire de son compagnon qu'il est «indifférent comme Dieu, indifférent comme un idiot» (p. 104), et alors que Moravagine lui-même voudra devenir Dieu (cf. p. 224) ou même se prétendra Dieu, confiant énigmatiquement à son ami : «Je me suis fait adorer, tu sais» (p. 206). Cendrars n'hésite pourtant pas, à la différence de Conrad parlant de Kurtz devenu idole des ténèbres, à évoquer les cérémonies païennes atroces qui ont été un temps le quotidien de son personnage : «Le soir, campant sur une grève déserte, je faisais allumer un grand feu et, distribuant aux femmes de copieuses libations de vin de palme qui leur avait toujours été interdit, on célébrait une vaste orgie qui s'achevait par le sacrifice de l'une d'elles à qui j'ouvrais le ventre» (p. 208) (7).

Cendrars a beau nous assurer, comme Conrad du reste, que la vie est suffisamment mystérieuse et vaste pour que nous n'y fassions point intervenir quelque introuvable transcendance, fût-elle platement spiritualiste, rien n'y fait car, comme tous les écrivains de génie, Cendrars est toujours plus grand que le programme auquel il fait mine de s'astreindre, et il faut donc bien que jaillisse «la formidable somme d'énergie permanente que contient chaque objet inanimé» (p. 29), ce que n'est heureusement, jamais, un bon livre, comme doit jaillir hors de Moravagine «la flamme qui brille au fond de ses yeux agrandis» (p. 31). Je parlais plus haut de mouvement constant illustré par Moravagine : celui-ci est de contraction puis de dilatation, contraction sur «la vie [qui] devient intérieure» (p. 34) à laquelle Moravagine devient «excessivement attentif» (p. 42), surtout lorsqu'il se trouvera en prison (cf. p. 54), passant ses journées sur son grabat, «les jambes ployées en chien de fusil, les bras croisés sur les épaules, les yeux clos, les oreilles pleines de cire, recroquevillé sur tout [son] être, petit, petit, immobile comme dans le ventre de [sa] mère» (p. 55). C'est dans cette même prison que prendra place une de ces scènes alternant mouvement de concentration extrême suivi d'une dilatation, «systole, diastole» (p. 58) écrit ainsi Cendrars, qui affirme de Moravagine que, «comme ces zoophytes qu'on touche», il rentrait «la vie dans [ses] profondeurs» (p. 61), il se digérait soi-même, dans son propre estomac.

Comment serait-il possible de contraindre ou même briser ce mouvement, alors que Moravagine se prétend «du clan mongol, qui apporta une vérité monstrueuse : l'authenticité de la vie, la connaissance du rythme, et qui ravagera toujours vos maisons statiques du temps et de l'espace» (p. 60) ? Impossible, car ce mouvement, qu'est-il, sinon la littérature même ?

Moravagine est de toutes les actions séditieuses, et nous le retrouvons ainsi en Russie, dans la Russie encore Sainte où les «cas de folie et de suicide étaient quotidiens», car «tout [y] était détraqué, les institutions, les traditions de famille, le sentiment de l'honneur», et qu'un «ferment de désagrégation, que l'on prenait pour du mysticisme, travaillait toutes les couches de la société» (p. 68). Il n'est pas plus étonnant que Moravagine et le narrateur, devenu son compagnon d'aventure, prônent «la vie active, l'action directe, l'action directe qui ne vaut rien pour un intellectuel» pourtant (p. 70) (8), alors que celle qui deviendra bien vite la maîtresse de Moravagine, Mascha Ouptschack, «Juive lituanienne», est ainsi l'«auteur d'un livre sur le mouvement perpétuel» (p. 72). Il faut noter, à ce titre, l'étrange théorie de Cendrars sur le masochisme, qu'il confond volontairement avec l'amour (cf. p. 74) et, spécifiquement, avec la complexion grandiloquente et lacrymale, faussement désespérée et tragique, de la femme juive (cf. p. 78), que nous pourrions interpréter comme un mouvement essentiellement contraire à celui de cette espèce d'élan vital qui anime la moindre ligne de ce roman qui ne tient tout simplement pas en place, mouvement incontrôlable, sinon, peut-être, comme nous le verrons, par l'écriture, un langage qui ne peut s'imaginer lui aussi que pur mouvement, frénétique entrechoc de consonnes et de voyelles, de mots d'argot ou bien savants, phrases débridées impossibles à contenir, tour à tour réduites à un mot ou mimant le long écoulement de l'ennui sur tel fleuve d'Amérique du Sud.

Cendrars n'est pas dupe de ce qui se trame dans cette Sainte Russie en proie à tous les complots et attentats, y compris celui, grandiose et loufoque, que nos conspirateurs ont préparé contre le tsar (cf. p. 86), et tel passage semble annoncer les massacres de masse qui ne vont pas tarder à être une réalité, et pas seulement pour les Russes : «Il y avait longtemps que nous ne croyions plus à rien, même pas à rien. Les nihilistes de 1880 étaient une secte mystique, des rêveurs, les routiniers du bonheur universel. Nous, nous étions aux antipodes de ces jobards et de leurs fumeuses théories. Nous étions des hommes d'action, des techniciens, des spécialistes, les pionniers d'une génération moderne vouée à la mort, les annonciateurs de la destruction universelle, des réalistes, des réalistes. Et la réalité n'existe pas. Quoi ? Détruire pour reconstruire ou détruire pour détruire ? Ni l'un ni l'autre. Anges ou démons ? Non, permettez-moi de rire : des automates, tout simplement. Nous agissions comme une machine tourne à vide, jusqu'à épuisement, inutilement, inutilement, comme la vie, comme la mort, comme on rêve. Nous n'avions même plus le goût du malheur» (p. 87). Ces lignes sont frappantes de justesse, tout comme celles qui décrivent, durant l'aventure russe, l'état psychologique de nos deux héros : «Ah ! il ne s'agissait plus de la conquête du monde ou de sa destruction totale ! Chacun de nous cherchait plutôt à rassembler ses forces les plus secrètes dont l'extrême dispersement creusait un vide au fond de nous-mêmes et à fixer ses pensées dont le flot intarissable était absorbé dans cet abîme» (p. 88).

L'homme creux qu'est finalement Moravagine, peu nous importe sa prodigieuse vitalité qui éclatera non seulement en Russie mais aussi en Amérique, n'illustre pas seulement le «principe d'utilité» qui est selon Blaise Cendrars «la plus belle et peut-être la seule expression de la loi de constance intellectuelle entrevue par Remy de Gourmont» (p. 154), mais un rythme frénétique mimé plus d'une fois dans l'écriture même, haletante, fiévreuse, syncopée, grâce à laquelle Cendrars nous rappelle l'enjeu réel de son roman : si l'écriture n'est pas la vraie vie, nous l'avons vu, du moins permet-elle de tenter de saisir le rythme devenu fou du monde moderne, précipité, au sens chimique du terme, dont il importe de percer le secret de vitesse et d'accumulation (cf. pp. 162 et sq.), car la langue nous dit l'écrivain, «se refait et prend corps, la langue qui est le reflet de la conscience humaine, la poésie qui fait connaître l'image de l'esprit qui la conçoit, le lyrisme qui est une façon d'être et de sentir, l'écriture démotique, animée du cinéma qui s'adresse à la foule impatiente des illettrés, les journaux qui ignorent la grammaire et la syntaxe pour mieux frapper l’œil avec les placards typographiques des annonces, les prix pleins de sensibilité sous une cravate dans une vitrine, les affiches multicolores et les lettres gigantesques qui étaient les architectures hybrides des villes et qui enjambent les rues, les nouvelles constellations électriques qui montent chaque soir au ciel, l'abécédaire des fumées dans le vent du matin» (p. 165). C'est, à la lettre, le programme, l'art poétique que Cendrars s'efforcera de suivre.

Dans ces lignes, la fascination de Blaise Cendrars pour le monde moderne, du moins pour l'éclosion d'un nouveau rythme qui permet à la vie d'élargir son cours et de renverser les vieux édifices, est évidente car enfin, comme n'importe quel poète qui se respecte, il cherche la nouveauté : mais où la trouver, se lamente-t-il, dans un pays comme la France qui est «devenu le banquier du monde» (p. 213) ? Heureux Cendrars qui n'a pas connu notre époque, où la France n'est plus grand-chose, et surtout pas même le banquier du monde, et où les hommes ressemblent parfois, souvent même, à tel bedonnant Président de la République, tout pressé de rejoindre en scooter sa maîtresse idiote et vaine !

Où trouver cette énergie accumulée par la vitesse ? Dans la fiction bien sûr plus que dans la vie, et dans une vie trépidante à ce point confondue avec celle que figurent les romans insatiables que Blaise Cendrars peut devenir un personnage de son propre livre, mentionné comme tel (cf. pp. 221 et 228), et parce qu'il importe avant toute chose de saluer la vie et «la pensée infirme de l'homme», pensée qui est pourtant «en liberté», chaque «ouverture sur l'extérieur [étant] une embrasure de canon» (p. 234), tout le mouvement de la vie dont la puissance est inimaginable pouvant être résumé, selon le rêve fou de tout rimbaldien (et Cendrars l'est, assurément, qui animise lui aussi consonnes et voyelles, cf. p. 59), en un seul mot, identique à cet «unique mot de la langue martienne, ce mot étant une onomatopée» dont Moravagine, devenu franchement fou, établira le dictionnaire de ses «deux cent mille principales significations» (p. 247). Ce mot, quel poète ne l'a pas cherché jusqu'à en devenir fou, jusqu'à, du moins en rêve, désirer approcher la folie meurtrière de Moravagine ?

Notes

(1) Blaise Cendrars, Moravagine (Grasset, coll. Les Cahiers Rouges, 2002), p. 274.

(2) Georges Bernanos, Correspondance inédite 1904 - 1934. Combat pour la vérité (Plon, 1971), p. 153.

(3) Lettre du 17 septembre 1918 à J.-M. Maître, in op. cit., p. 154.

(4) Lettre du mois de mai 1919 à Dom Besse, in op. cit., p. 162, l'auteur souligne.

(5) Nous n'avons pas la place de montrer de quelle façon Cendrars est l'héritier, dans ce roman, des pseudo-thèses scientifiques d'un Max Nordau, consacrées à la dégénérescence. Il n'est pas du tout impossible que Blaise Cendrars se soit inspiré, pour créer Moravagine, de la figure monstrueuse de l'assassin Joseph Vacher, tueur en série arrêté en 1897 puis condamné à mort (cf. Anouck Cape, De Joseph Vacher à Moravagine : Trajectoires du fou-criminel, in Blaise Cendrars 6 : Sous le signe de Moravagine, Revue des Lettres Modernes, Minard, 2006). Ce n'est sans doute pas un hasard si, au moment de traverser l'Atlantique, Cendrars nous montre Moravagine et un orang-outan savant devenus inséparables au point d'être confondus (cf. p. 153). D'ailleurs, au moment de le voir pour la première fois, le narrateur ne décrit-il pas Moravagine comme «un petit homme noir, maigre, noué, sec comme un cep», «un peu voûté», et dont les mains «se dandinent au bout de bras longs comme ceux d'un singe» (p. 31) ? Pareillement, l'atmosphère de décadence et même de fin du monde est une réalité de Moravagine (cf. pp. 88). Il est ainsi parlé d'«éréthisme intellectuel ou sentimental» ainsi que «d'histoire dédorée» (p. 46) à propos du personnage principal grandissant seul en son château, comme une espèce de redite, cette fois subie plus que méthodiquement préparée, du rêve fou de Des Esseintes.

(6) Réduction matérialiste extrême de Dieu, ramené à un processus de digestion dont le résultat est notre univers (cf. p. 124).

(7) Ce genre d'image d'une violence criarde n'est pas rare dans le texte de Cendrars, tout comme n'est pas rare un grotesque sanguinolent, comme le prouve la vision de Mascha entre les jambes de laquelle pend un «fœtus grimaçant» (p. 148).

(8) Nous apprenons pourtant que ce même narrateur, que nous pouvons bien sûr considérer comme un intellectuel, a préparé «un attentat contre le roi d'Espagne» (p. 198), remarque mystérieuse puisqu'elle n'est absolument pas explicitée et, à notre sens, assez inutile, même si nous savons que Raymond la Science sera condamné à mort, comme il l'écrit à Cendrars depuis sa cellule le 11 mai 1924.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, blaise cendrars, moravagine, georges bernanos, sous le soleil de satant, éditions grasset, joseph vacher |  |

|  Imprimer

Imprimer