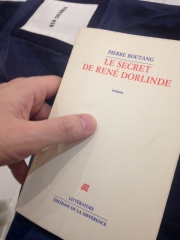

Le secret de René Dorlinde de Pierre Boutang (15/06/2016)

Pierre Boutang dans la Zone.

Pierre Boutang dans la Zone.Cet article a paru dans la dernière livraison de la revue Perspectives libres, à savoir le numéro 17, intitulé Stasis : penser le chaos, ici.

Le secret de René Dorlinde est, avec La Maison un dimanche, Quand le furet s’endort et Le Purgatoire, l’un des quatre romans (1) de Pierre Boutang. Il a paru en 1947 dans sa première partie, intitulée Chez Madame Dorlinde. En 1958, l’éditeur Fasquelle publie l’ouvrage sous son titre définitif, lui ajoutant une série de textes censés avoir été écrits par le personnage imaginé par Boutang, créature de papier que nous retrouverons d’ailleurs dans Le Purgatoire (2), mais sans lui adjoindre l’Oraison pour une fin de l’été, extraite de l’Apocalypse du désir publié en 1979 par Grasset. C’est cette version définitive, donnée par La Différence en 1991, que nous commenterons. Ces quelques remarques préliminaires indiquent moins une hétérogénéité des textes ou récits mais aussi, logiquement, des styles composant Le secret de René Dorlinde qu’une cohérence profonde de l’ensemble. Celui-ci se présente sous le double signe du secret qui par essence, précise Pierre Boutang, ne peut qu’être contre-révolutionnaire (cf. p. 33), et d’une liaison de plus en plus ténue entre l’homme et le royaume qui le transcende, que nous nous efforçons d’oublier sinon d’arracher de nos cœurs et de nos consciences. Le propos de Pierre Boutang est de fonder à nouveau cette liaison, grâce à un langage qui ne serait plus seulement considéré comme un simple outil, mais comme une espèce de furet, un animal infatigable creusant le désir de ce qui est caché, de ce qui ne peut qu’être voilé, s’enfonçant dans la terre meuble que le monde moderne tente de recouvrir d’une carapace de béton et d’acier.

Le secret de René Dorlinde est, avec La Maison un dimanche, Quand le furet s’endort et Le Purgatoire, l’un des quatre romans (1) de Pierre Boutang. Il a paru en 1947 dans sa première partie, intitulée Chez Madame Dorlinde. En 1958, l’éditeur Fasquelle publie l’ouvrage sous son titre définitif, lui ajoutant une série de textes censés avoir été écrits par le personnage imaginé par Boutang, créature de papier que nous retrouverons d’ailleurs dans Le Purgatoire (2), mais sans lui adjoindre l’Oraison pour une fin de l’été, extraite de l’Apocalypse du désir publié en 1979 par Grasset. C’est cette version définitive, donnée par La Différence en 1991, que nous commenterons. Ces quelques remarques préliminaires indiquent moins une hétérogénéité des textes ou récits mais aussi, logiquement, des styles composant Le secret de René Dorlinde qu’une cohérence profonde de l’ensemble. Celui-ci se présente sous le double signe du secret qui par essence, précise Pierre Boutang, ne peut qu’être contre-révolutionnaire (cf. p. 33), et d’une liaison de plus en plus ténue entre l’homme et le royaume qui le transcende, que nous nous efforçons d’oublier sinon d’arracher de nos cœurs et de nos consciences. Le propos de Pierre Boutang est de fonder à nouveau cette liaison, grâce à un langage qui ne serait plus seulement considéré comme un simple outil, mais comme une espèce de furet, un animal infatigable creusant le désir de ce qui est caché, de ce qui ne peut qu’être voilé, s’enfonçant dans la terre meuble que le monde moderne tente de recouvrir d’une carapace de béton et d’acier. Chez Madame Dorlinde est un texte de facture classique, qui imagine la situation dans laquelle la société française se trouverait à la suite d’une nouvelle révolution d’orientation communiste, situation consécutive, semble-t-il, à la Seconde guerre mondiale et depuis laquelle un narrateur, empruntant pour l’occasion la livrée stylistique aux charmes désuets d’une langue que l’on suppose désormais remplacée par quelque novlangue d’usage strictement utilitaire, évoque l’œuvre secrète de René Dorlinde. Remarquons que l’édition du texte donnée en 1958 par Fasquelle précisait que le narrateur en question avait finalement été interné sur ordre de René Dorlinde, afin semble-t-il de lui éviter la peine capitale. Cette mention qui joue avec les apparences et se propose de mêler la réalité avec la fiction ne figure plus dans notre édition. Il est en outre intéressant de constater que dans le prélude qu’est ce premier chapitre, Pierre Boutang se décrit comme le prisonnier d’une espèce d’univers parallèle à celui de René Dorlinde : d’un côté, le monde du héros, «Occident plus secret» dans lequel il est possible que «les hommes continuent de naître, de mourir, et d’y penser» (p. 11), où les écrits de Dorlinde témoignent qu’il faut pour l’heure tenir cachée d’une «obsession invincible de l’idée de la mort et du privilège de l’âme qui auraient disparu» (p. 10). De l’autre côté, quelque mystérieuse «nouvelle direction collective» qui est toute proche de parvenir à détruire «les nostalgies du passé comme les élans désordonnés vers l’avenir» (p. 18), lorsque Dieu et la transcendance auront été tués et que place nette, table rase auront été faites. Cette société, en creux, est bien évidemment la nôtre, qui se présente comme un monde révolutionnaire, tout pressé d’enfanter «un homme nouveau libéré des puissances et des prestiges de l’argent» (p. 20), «nouvel État» où opère quelque «commission d’enquête populaire» (p. 21) chargée d’assurer la pleine réalisation de l’idéale «cité socialiste constructive» (p. 22). Ce monde du narrateur, depuis lequel Pierre Boutang se dit écrire pour montrer qu’il risque non seulement d’être celui qui nous attend si nous ne prenons garde à ce qu’il importe de sauver, du moins de préserver (le secret), mais aussi, tout bonnement, d’être d’ores et déjà celui dans lequel, sans trop nous en douter, nous vivons, n’est pas encore parvenu à s’arracher aux vieilles superstitions : «Il n’est que trop vrai : nous gardons le souci des origines, le respect de mystérieuses anciennetés, nous ne vivons pas assez suivant la vocation révolutionnaire de l’homme, l’aménagement du monde dans la totale liberté» (p. 23), ce vieux rêve monstrueux de tous les hérauts des lendemains nouveaux, qui ne sont, d’abord, que de furieux destructeurs de l’ordre établi.

Chez Madame Dorlinde est un texte de facture classique, qui imagine la situation dans laquelle la société française se trouverait à la suite d’une nouvelle révolution d’orientation communiste, situation consécutive, semble-t-il, à la Seconde guerre mondiale et depuis laquelle un narrateur, empruntant pour l’occasion la livrée stylistique aux charmes désuets d’une langue que l’on suppose désormais remplacée par quelque novlangue d’usage strictement utilitaire, évoque l’œuvre secrète de René Dorlinde. Remarquons que l’édition du texte donnée en 1958 par Fasquelle précisait que le narrateur en question avait finalement été interné sur ordre de René Dorlinde, afin semble-t-il de lui éviter la peine capitale. Cette mention qui joue avec les apparences et se propose de mêler la réalité avec la fiction ne figure plus dans notre édition. Il est en outre intéressant de constater que dans le prélude qu’est ce premier chapitre, Pierre Boutang se décrit comme le prisonnier d’une espèce d’univers parallèle à celui de René Dorlinde : d’un côté, le monde du héros, «Occident plus secret» dans lequel il est possible que «les hommes continuent de naître, de mourir, et d’y penser» (p. 11), où les écrits de Dorlinde témoignent qu’il faut pour l’heure tenir cachée d’une «obsession invincible de l’idée de la mort et du privilège de l’âme qui auraient disparu» (p. 10). De l’autre côté, quelque mystérieuse «nouvelle direction collective» qui est toute proche de parvenir à détruire «les nostalgies du passé comme les élans désordonnés vers l’avenir» (p. 18), lorsque Dieu et la transcendance auront été tués et que place nette, table rase auront été faites. Cette société, en creux, est bien évidemment la nôtre, qui se présente comme un monde révolutionnaire, tout pressé d’enfanter «un homme nouveau libéré des puissances et des prestiges de l’argent» (p. 20), «nouvel État» où opère quelque «commission d’enquête populaire» (p. 21) chargée d’assurer la pleine réalisation de l’idéale «cité socialiste constructive» (p. 22). Ce monde du narrateur, depuis lequel Pierre Boutang se dit écrire pour montrer qu’il risque non seulement d’être celui qui nous attend si nous ne prenons garde à ce qu’il importe de sauver, du moins de préserver (le secret), mais aussi, tout bonnement, d’être d’ores et déjà celui dans lequel, sans trop nous en douter, nous vivons, n’est pas encore parvenu à s’arracher aux vieilles superstitions : «Il n’est que trop vrai : nous gardons le souci des origines, le respect de mystérieuses anciennetés, nous ne vivons pas assez suivant la vocation révolutionnaire de l’homme, l’aménagement du monde dans la totale liberté» (p. 23), ce vieux rêve monstrueux de tous les hérauts des lendemains nouveaux, qui ne sont, d’abord, que de furieux destructeurs de l’ordre établi.Pourtant, il n’est pas interdit, affirme Pierre Boutang, «d'imaginer que la langue française ait survécu, selon un cours souterrain, et que l'heure soit proche où, vrai fleuve, elle retrouvera sa vallée sous le ciel, emportant la poussière et la boue qu'ont amassées les dernières décennies» (p. 9, l’auteur souligne). C’est dans le blockhaus où vivent René Dorlinde et sa mère que l’existence des personnages qui lui rendent visite, dont le narrateur, trouve «sa dimension de profondeur», dimension sans laquelle ils seraient devenus des «esclaves désespérés» (p. 25). Certes, le monde de la poésie, du chant et de la parole plutôt que du langage strictement rationnel a été aboli, détruit, moins par quelque cataclysme politique, fût-il une révolution d’inspiration communiste, que parce que cet ancien monde qui a été le nôtre selon Boutang a «cessé de croire en lui-même», et parce qu’il a «adopté, bien avant de mourir, le langage de ceux qui voulaient sa mort» (p. 26), une thèse que défendra Thomas Molnar dans La contre-révolution, excellent petit ouvrage paru en 1969, et qu’illustrera Jean Raspail dans son célèbre mais pour le coup par trop surestimé Camp des saints. En somme, René Dorlinde semble être un homme pratique bien davantage qu’un anarque qui s’est mis au service de la révolution, alors que «son âme, ses souvenirs et ses sentiments demeurent exactement contemporains de l’ancien monde» (p. 27).

Il faut, à ce stade, noter l’extraordinaire mais habituelle importance, chez Pierre Boutang, de la thématique du langage qui est, peut-être, le véritable sujet des romans de cet auteur et, plus largement, de la moindre de ses lignes, fût-elle consacrée à des polémiques politiciennes aujourd’hui quelque peu lointaines, si ce n’est abstruses. C’est en détruisant ce dernier, comme le montre le titre le plus célèbre de George Orwell, que les bases d’une nouvelle société peuvent être jetées, qui seront construites avec le sang des hommes mais aussi grâce à des empilements de mots abattus, jetés les uns sur les autres, dans un furieux tohu-bohu duquel l’homme déchu de son statut de nommeur ne pourra plus s’enfuir : «Car tout se passait comme si les hommes de chez nous eussent été dépossédés de la langue qu’ils parlaient depuis leur jeunesse, comme s’ils y avaient eux-mêmes renoncé à cause de toutes ses adhérences trompeuses et de tous ses prestiges funestes». Si la destruction est simple, fût-ce la destruction d’une langue qui semble absolument immortelle tant elle constitue ce que nous pourrions nommer l’atmosphère d’une civilisation donnée hors de laquelle il serait inconcevable que celle-ci puisse respirer plus de quelques minutes, l’invention d’une nouvelle langue peut à bon droit être considérée comme une tâche impossible, y compris même pour des révolutionnaires. En effet, «d’une langue nouvelle ils n’entrevoyaient même pas les éléments, ils les pressentaient dans l’infini de leur désir sans parvenir à les déterminer, à les dénombrer ni à les relier», car, s’il y a plusieurs langues, «il n’y a qu’une manière d’être grammairien, qu’une manière de comprendre l’ordre, la liaison des éléments, et ce que nous reprochions à la langue de l’ancien monde n’était pas d’être une langue c’est-à-dire un ordre, mais de se charger de souvenirs délicieux ou horribles qui alourdissaient l’âme et rendaient impossible la naissance d’un homme nouveau» (p. 28).

Qu’il est dur d’être un révolutionnaire s’il faut s’arracher du cœur les vieux souvenirs simples et gracieux, qu’il est dur et même terrible d’arracher au vieux cœur fatigué de l’homme ses maigres secrets, sans lesquels il n’est toutefois rien de plus qu’un pantin tournant à vide, répétant mécaniquement des mots creux, des phrases transformées en slogans, utilisant un langage réduit à n’être qu’un outil comme les autres (cf. p. 37), marionnette mécanique privée de ce que Carlo Michelstaedter a très remarquablement analysé sous le nom de pesanteur ! Qu’il est dur même de parvenir à éradiquer, vieux rêve fou et même criminel de toute utopie, «l’espèce d’inégalité, d’ambiguïté métaphysique» (p. 33) qui existe dans le rapport entre l’homme et la femme. Qu’il est dur encore de supprimer la «catégorie de l'épreuve que la révolution devait entièrement éliminer», puisque «l'épreuve est encore une forme du secret, un premier moment y est comme aliéné, et son sens ne se révèle que dans le second» (p. 36, l’auteur souligne), autrement dit une ontologie à double détente, inconcevable sous le régime de la pure transparence. C’est dans un autre de ses romans, antérieur au Secret de René Dorlinde, que Pierre Boutang dira du secret que son essence est paradoxale puisque, s’il est non révélé par définition, il n’en fonde pas moins une communauté de parole : «Le secret n'y était pas un silence mais une parole particulière, dite comme «devant être tue». C'était contradictoire, sans doute, pourtant le sens de la parole étant transformé, et le sentiment que le secret devait être confié à quelqu'un d'autre, loin d'être une trahison, excluait seulement les indifférents (qui croient que l'on peut tout dire, que la parole ne change jamais), et poussait à constituer une chaîne d'amis...» (3). C’est finalement cette amitié, au sens profond du terme, que recherchent ceux qui viennent voir René Dorlinde chez lui, et attendent de le voir confronté à sa mère, comme si nous était suggéré le sens d’une piété hors de laquelle l’homme n’est qu’un électron libre, flottant dans une liberté à vide, homme cassé de Gabriel Marcel ou bien homme du néant de Max Picard.

Le secret est par essence contre-révolutionnaire, affirme Pierre Boutang, et nous pourrions en dire de même du langage, quitte même à le confondre avec le secret qu’il importe de préserver à n’importe quel prix, car «il y a dans les mots mêmes de vieilles incantations qui rendent absent au monde réel» (p. 39), celui de la pure effectivité et adhérence révolutionnaires à une tâche strictement mécanique, sans dehors ni ailleurs, sans profondeur ni verticalité, sans poésie (ni, donc, secret), surface parfaitement égale, égalitaire (cf. p. 40), socialiste, communiste, in fine criminelle, la surface des camps de rééducation où l’homme, d’abord, perd sa langue, son humanité, et s’enferme non pas dans le silence plein de mots mais dans le mutisme de l’idiot bastonné, tué pour un simple regard, un mot de travers qu’il n’osera à vrai dire même plus oser prononcer, même en pensée. C’est bien évidemment parce que le langage recèle des profondeurs insoupçonnables qu’il doit être contrôlé sinon détruit jusqu’à sa plus simple colonne de fer, et c’est pour débarrasser le langage de ses réserves obscures que la mémoire «qui adhère trop aux choses, qui les fait faussement revivre avec leur poids et leur adhérence à l’homme» doit être elle aussi réprimée, supprimée : «Ainsi, il y a eu dans l'après-midi une multitude de faits de l'espèce de l'irruption des étourneaux; je ne veux pas dire qu'ils avaient un sens caché et que Mme Dorlinde, par le seul acte de les réciter devant son fils, pourrait les relier, les mettre en place et me confondre pour l'étonnement que j'ai montré de l'importance qu'elle leur accordait; non, car une telle opération ne pourrait être faite dans cette vie, et il n'y en a pas d'autre» (p. 44, l’auteur souligne), mais il n’en reste pas moins que le doute demeure, et que se niche, dans l’ordalie du «par cœur», «un en dedans de la vie» (p. 45) qui ne peut représenter qu’un affront considérable pour le chantre de la société nouvelle, de laquelle la mémoire est proscrite, comme le chant ou la poésie.

C’est en contemplant le décor de la pièce où se tient Madame Dorlinde et en attendant l’arrivée perpétuellement repoussée de son fils, laquelle finira bien par se produire comme un miracle, que l’un des personnages commence à comprendre de quoi il en retourne, et découvrira les linéaments jusqu’alors invisibles d’un secret oublié qui n’est autre que celui de l’enfance ou, plus précisément, le secret des «lois toujours menacées de l’enfance», où s’ajointent intimement deux sphères, «l’ordre mystérieux du bonheur contemplé par l’ordre de la pauvreté» (p. 50), cette dernière n’étant pas seulement celle, on s’en doute, qui est désignée comme étant d’origine franciscaine dans le texte de Pierre Boutang. Pauvreté essentielle, d’abord, de l’enfance au langage transparent, douce et pieuse enfance, enfance parlant dans le secret du cœur et du par cœur, dont le regard est si triste puisque c’est toujours lorsque l’homme contemple les sources qu’il devient mélancolique, si malheureux d’avoir été chassé du Paradis comme l’indique, dans notre texte, la présence poétique d’Adam, qui ne cessera de tourmenter Pierre Boutang. Miracle absolument banal et pourtant prodigieux que celui de la rencontre entre Madame Dorlinde et son fils, qui attend que sa mère lui fasse un récit : «Ils sont bien ici ensemble, il attend comme moi ce récit; l'impossible est devenu réel et ses interdictions se sont révélées dérisoires puisque cette simultanéité étrange (à laquelle personne dans la ville n'ose croire, que nul n'a la force d'imaginer), cet «en même temps», où prennent leur source le renouveau du temps, la douceur du souvenir, le charme même de ma vie, me sont donnés en cette minute d'attente qui n'est autre qu'une minute de bonheur...» (p. 54). Bonheur de courte durée, puisque Madame Dorlinde mourra avant que d’avoir pu faire son récit à son fils, comme si la révolution, selon les dires mêmes de René Dorlinde, ne pouvait sérieusement advenir qu’après la brisure de ce dernier lien, l’extinction de la voix de la mère, la disparition du récit, emporté vers on ne sait quel néant d’où il ne pourra plus jamais s’échapper, pour venir féconder des consciences et des cœurs secrets, mûrissant dans le silence l’aube d’un nouveau jour, le signe lumineux d’un nouveau récit, d’un nouveau rire d’enfant, dans une chaîne d’or non pas éternelle mais miraculeusement mortelle qui, peut-être, rachèterait l’errance d’Adam chassé à jamais du Paradis, désormais incapable, malgré Orphée, de retrouver l’harmonie du haut chant du langage premier.

Cet au-delà du texte, l’auteur ne nous le donne pas dans son roman, et c’est peut-être là son tout premier secret, que de faire signe vers ce qui le dépasse par définition et même, osons ce paradoxe, ne pourra advenir, s’il advient, qu’à l’extérieur même du langage purement littéraire, comme l’espace intérieur d’une action enfin informée, consciente de ses possibilités ou, pour le dire en un mot comme en un mille, dans une poésie (4) qu’illustra peut-être la tentative rimbaldienne. Comme l’écrit Pierre Boutang dans Art poétique : «Si le retour à un âge «héroïque» devait, au contraire, s'annoncer, en progressant à partir des hauteurs, la communication entre les peuples, échappant à l'illusion des moyens de masse, aurait son expression dans le psaume ou le poème selon qu'elle retrouverait Dieu ou le «divin» (5). Cet âge héroïque s’introduit par effraction dans le livre de Pierre Boutang, comme si la claire séparation entre le récit et l’espace des chants poétiques ne pouvait être mieux signifié que par un changement radical de ton et de forme.

L'enfant qui s'était trompé de voix est censé regrouper les propres textes qu’a écrits René Dorlinde, lesquels témoignent de la préoccupation constante de Pierre Boutang pour le langage, car il importe plus que tout de surprendre, au moment même de son éclosion, ce que peut vouloir signifier «l’acte singulier de nommer» (p. 84), alors que La baraque est un texte à clés où le génial bretteur que fut l’auteur moque Sartre déclaré, ailleurs, possédé, sous la figure d’un «méchant bossu, bancal et louche, qui se flattait de n'avoir pas de père, et d'avoir tété l'absurde comme premier poison rebelle à toute enfance».

Plusieurs textes composent Journal sans dates, comme un Projet d'Adam où le premier homme est imaginé dans sa vieillesse (6), alors que c’est une fois encore le thème du langage qui est évoqué de multiples façons, mais presque systématiquement dans son rapport avec la déréliction, lorsque les mots se retirent du monde (cf. p. 101), parce que les hommes, comme les Caïnites, sont «installés dans l’oubli, la vie naturelle, dépourvus de toute science d’eux-mêmes, puisqu’il n’y a de vraie science que par l’origine». Ces descendants du premier meurtrier sont peut-être les pères symboliques des «hommes d’aujourd’hui, pris à la limite de leur inconscience» (p. 109), vivant dans un âge sans piété qui interdit «les refrains de nourrice», et pourchasse «les comptines», les «jeunes faucons rouges» chassant «à coups de pierres un vieux joueur d’orgue de Barbarie» (p. 127), l’éducation nouvelle étant finalement ennemie de toute beauté, et d’abord de la beauté du chant qui est toujours langage chez Boutang.

L’homme est «un être chanteur» (p. 125), mais il pèche dès qu’il oublie sa nature, tout le travail de réenchantement poétique résidant moins dans l’amour de ce qui est ancien parce qu’il est ancien, que dans le culte protecteur de «ce qui est mesuré et silencieux, en attente d’une grandeur et d’une parole» que le moderne, énorme et bruyant» (p. 103), ne peut absolument pas apporter (7). Ainsi, bien loin de n’être qu’un nostalgique d’un ordre aboli (8), Pierre Boutang répond-il parfaitement à la définition que Nicolás Gómez Dávila donnait du «réactionnaire authentique» : «Le réactionnaire n’est pas un nostalgique rêvant de passés abolis, mais celui qui traque des ombres sacrées sur les collines éternelles» (9).

Le livre de Pierre Boutang se termine, avant un recueil de textes magnifiques intitulé Oraison pour une fin de l’été, avec les Poèmes de René Dorlinde, où nous pouvons lire le très beau In memoriam. A Gilles de Ferrier :

«Pour dire l'homme, et non l'enfer et l'ombre,

pour nommer l'un et recueillir le nombre,

pour l'ancien arbre, atteindrons-nous au port ?

Qu'est le poème au-devant de la mort ?

Nommer le songe et nommer la fontaine,

nommer encore où le nom s'est rompu,

ici, là-bas, est-ce que c'est le même,

ce nom de mort où rien ne finit plus ?» (p. 142).

C’est enfin dans Oraison pour une fin de l'été que nous pouvons lire un remarquable poème qui, une fois de plus, place l’homme sous le seul éclairage qui selon Pierre Boutang convient, celui de la transcendance, qui n’est finalement qu’une forme de retour, une trajectoire rebouclant son orbe (10), une seconde venue dont la dimension apocalyptique s’atténue quelque peu de se livrer dans le miracle quotidien d’une langue rédimée :

«Tu es homme

pour quêter la secrète immortelle caverne de la mort

toutes les routes même du ciel ne mènent qu’à cette

Rome

il faudra quitter le port pour un tombeau dans le roc

suivre Gauthier-sans-avoir pour une noix creuse d’espace

le sarcasme de la grâce te crie et force le troc :

changer la pulpe du fruit et la graine de la race

contre des signes sans nom des figures de sécheresse

sans même connaître encore que Christ est ressuscité

que le creux d’espace est plein du geste où son corps se dresse

et que la noix vide a su le cœur de l’éternité

sans connaître et sans nier

ignorant quand tu prononces

savant quand tu te dénonces

L’attendant comme le lièvre guette le chasseur prédit» (pp. 154-5).

Notes

(1) Le terme, «roman», qui désigne depuis quelques lustres tout de même tout et n’importe quoi, peut sembler, à propos des textes de Pierre Boutang, impropre, comme le souligne George Steiner qui écrit : «Mais Pierre Boutang n'est pas un romancier. Dans ses inventions il y va d'une allégorie ou d'une dialectique de l'argument», Dialogues. Sur le mythe d'Antigone. Sur le sacrifice d'Abraham (J. C. Lattès, 1994, p. 33). Georges Laffly, dans l’article, assez juste et intéressant, qu’il a consacré aux quatre textes «romanesques» de Pierre Boutang, parle de récit (cf. Dossier H Pierre Boutang, L’Âge d’Homme, 2002, pp. 190-9).

(2) René Dorlinde n’est pas sans présenter quelques points communs avec son inventeur, Pierre Boutang. Ainsi, le texte nous précise qu’il est mort le 21 septembre 1999, soit à un jour près la date de l’anniversaire de l’auteur, qui aurait eu 83 ans cette année-là. Georges Laffly remarque en outre que René Dorlinde pourrait être défini comme étant un anarque tel que Jünger l’a longuement évoqué : «Pour parler comme Jünger écrit Laffly, Dorlinde n’a pas choisi la position du «rebelle», mais celle de «l’anarque». Il reste étranger au pouvoir, à l’adhésion que celui-ci suppose; il consent à être un rouage de la machine, à condition de conserver son for intérieur, de rester séparé», in op. cit., p. 192.

(3) Quand le furet s'endort (1948) La Différence, 1991, p. 197. C’est dans son Ontologie du secret que Pierre Boutang affirmera que le secret «se trouve si bien à proximité de tout langage» (PUF, coll. Quadrige, 1988, p. 139).

(4) «Lire bien, c'est lire avec une intensité telle qu'on pourrait retrouver le moyen d'agir», écrira aussi Pierre Boutang dans ses Dialogues avec George Steiner, in op. cit., p. 75.

(5) Art poétique, autres mêmes... (La Table ronde, 1988, p. 31), dans un texte intitulé, tout un programme politique et métaphysique, Le privilège du français. Nous pourrions montrer, mutatis mutandis, que l’allemand fut considéré comme la seule et véritable langue de l’élection poético-ontologique (et, par voie de conséquence, politico-nationaliste) aux yeux d’un Martin Heidegger commentant les poèmes de Hölderlin. Voir, sur cette question, le bel essai de Jean-Luc Evard, La Religion perverse. Essai sur le charisme (Éditions du Rocher, 2008), plus particulièrement le chapitre 3 intitulé Hölderlin infiltré.

(6) Il est logique qu’Adam évoque et invoque la figure du Christ : «Et nous qui avons perdu, avec les raisons d'obéir, la forme divine de l'obéissance, avions-nous jamais pensé, lorsque nous laissions monter et jaillir les laves, les brûlantes boues, qui ont enseveli l'honneur de vivre et le sens de la mort, qu'un jour nous en appellerions au souvenir des plus ordinaires vénérations, comme à un Christ, comme au Christ qui nous en guérissait sans les abolir ?», p. 136.

(7) Abolition ontologique d’une position trop purement réactionnaire, ce qui est moins surprenant que logique dans le cas du si subtil Pierre Boutang, qui prétendrait revenir à un état édénique : «Le péché originel est ce qui produit l'oubli de l'origine. D'où la difficulté : parler de lui exige qu'on se souvienne de ce qu'il a ruiné, raviné en oubli», p. 108.

(8) Nostalgie qui n’est toutefois pas absente chez Pierre Boutang, chantre du courant entre les deux règnes (cf. p. 130), humain et invisible, platonicien combattant s’il en est : «Le sentiment de réminiscence, de l’antériorité présente de connaître, est la première pensée à travers l’ancienne clairière de notre temps heureusement foudroyé» (p. 134).

(9) Nicolás Gómez Dávila, Le Réactionnaire authentique (éditions du Rocher, coll. Anatolia, 2004), p. 23.

(10) Nous nous rappelons que Pierre Boutang fut influencé par la conception de l’histoire propre à Giambattista Vico.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, le secret de rené dorlinde, pierre boutang, revue perspectives libres |  |

|  Imprimer

Imprimer