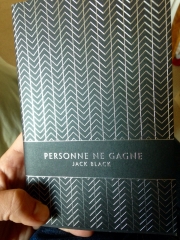

Personne ne gagne de Jack Black (12/01/2018)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Mâles lectures.

Mâles lectures. Acheter Personne ne gagne sur Amazon.

Acheter Personne ne gagne sur Amazon.C'est d'un souffle qu'il faut lire le magnifique récit picaresque de Jack Black, dans le superbe travail éditorial, une nouvelle fois, des éditions Monsieur Toussaint Louverture (1). Par quelques mots initiant le sixième chapitre, nous savons ce qu'est l'aventure, celle de Villon, celle de Rimbaud, celle de Psichari, celle de Vieuchange, celle de Cendrars, celle de n'importe quel gamin aventurier et n'aimant guère l'autorité et qui, devenu âgé comme Jack Black, décide de raconter toutes les choses qui lui sont arrivées, et de les raconter comme il les a vécues, prestement, à la diable, crânement, «le sourire aux lèvres» (p. 20) : «Devant moi, le soleil se couchait à l'horizon. J'étais dans la bonne direction. L'obscurité grandissait, pourtant n'avoir ni dîner ni chambre pour la nuit ne m'inquiétait pas» (p. 83).

Superbe travail de la part de l'éditeur disais-je. Certes, la Préface signée Thomas Vinau, sobre, et j'emploie ce terme pour ne pas être trop désagréable, ne marque pas le lecteur, mais ce désagrément (à moins qu'il ne s'agisse finalement d'une chance) est aisément compensé par les trois textes donnés en Annexes, dont un de Jack Black, Qu'est-ce qui cloche chez les honnêtes gens ?, qui insiste sur l'idée résumant son propre roman : «Je soutiens que multiplier les lois et durcir les peines ne peut conduire qu'à davantage de crimes et de violence...» (p. 451) ou, autrement dit, qu'il est «vain de vouloir maintenir l'ordre en terrorisant les criminels» (p. 446), Jack Black assurant qu'il ne connaît «pas un seul criminel qui ait été réformé par des traitements cruels» (p. 447) comme ceux qu'il a lui-même expérimentés en prison, le fouet et, encore plus marquant que le fouet, la camisole de force. Après le fouet, il a eu «le dos en charpie» et [a été] obnubilé par la vengeance» (p. 424) et, sur la camisole de force qu'il qualifie ni plus ni moins que de torture, il affirme ne pas désirer «tourmenter le lecteur avec une description», car c'est «de l'histoire ancienne» (p. 403) (2).

Il n'aura de cesse, tout au long de ce superbe roman qui, en matière d'économie narrative, pourrait en remontrer à bien des écrivains professionnels, de répéter que «la bienveillance engendre la bienveillance, et la cruauté engendre la cruauté» (p. 432). Il serait faux de croire que nous avons affaire à un moralisateur, ou même à un naïf auquel ses collègues pourraient reprocher d'être «trop prévenant avec les pigeons» (p. 286), à un benêt détrousseur qui ne considère pas comme une nécessité absolue de tabasser voire tuer ceux qu'il dépouille. Jack Black n'a fait qu'une seule chose, vivre, pleinement, rapidement, à la diable, surtout sans pérorer, puis raconter ce qu'il a vécu, sans une fois de plus jamais pérorer ni faire le moralisateur, et raconter de la même manière qu'il a vécu, puissamment, sauvagement, simplement, le moindre de ses mots semblant doué d'une vie propre, comme parfaitement adaptée à son biotope, s'élançant tel un bel animal vers sa proie, moins les autres animaux que la vie, alors même que trop parler, trop écrire, quand on a trop vécu, est une tentation finalement assez commune pour celles et ceux qui, une fois le temps de l'aventure consommé, décident d'évoquer leurs expériences. Rien n'est plus simple, mais pas simpliste, que la leçon de vie, pour ne pas parler de philosophie, à laquelle Jack Black parvient, laquelle tient en peu de mots : «J'imagine que les actes d'un homme sont le fruit de ses pensées, et que ses pensées sont le produit de son environnement et des conditions dans lesquelles on l'oblige à vivre» (p. 424). Rien de plus ? Non, rien de plus, et c'est déjà sans doute déjà beaucoup trop aux yeux de l'intéressé !

Il est clair que Jack Black, si nous accordons quelque importance à ses confessions, n'a pas beaucoup eu le choix de raisonner d'une autre façon qu'en considérant, tout de go, que la «société représentait la loi, l'ordre, la discipline, le châtiment" et que «la société, c'était une machine conçue pour [l]e mettre en pièces» (p. 360). Il serait toutefois faux de prétendre que cet auteur, selon la mode sociologique actuelle, aussi ridicule que déresponsabilisante, criminelle en pensées sinon en actes, se défausserait sur la société de ses turpitudes, accusant la première d'avoir provoqué les secondes. Non, il les assume entièrement bien au contraire, car, comme il le dit à raison, «chacun de nous doit être trempé comme l'acier. Si quelqu'un a choisi la flamme qui allait me façonner, c'est moi, et plutôt que d'en vouloir à cette flamme, je suis reconnaissant d'avoir été fait d'un métal assez solide pour la supporter» (p. 311). Jack Black n'en démord pas : «Ni les circonstances ni une quelconque puissance supérieure ne m'avaient forcé à embrasser cette vie et mis dans ce pétrin. Je m'étais moi-même engagé sur cette voie, et je la suivrais tant que je n'aurais pas moi-même décidé de revenir dans le droit chemin» (p. 296). Toutefois, tel motif discret de la pièce de cinquante cents (cf. p. 354), dans notre roman, source de déveine pour le voleur, pourra faire croire à ce dernier que son destin n'a pas été complètement ignoré des dieux ironiques du destin, qu'il considère comme une «divinité tordue» (p. 330) ! C'est même miracle comment ce diable d'homme, qui a pourtant baigné «en permanence dans le méfait, le larcin et le crime», et qui a tout vu «à travers les yeux d'un voleur», qui, du moins un certain nombre d'années de bourlingue, a tout considéré «en termes de vol» (p. 171), déclare pourtant avoir pardonné «aux innombrables, aux intarissables traîtres qui ont croisé [s]on chemin tortueux», parce qu'il n'a pas envie de s'empoisonner l'esprit bien que, aujourd'hui encore, il nous assure être «incapable de les comprendre» (p. 290). Voilà ce qu'est Jack Black, avant tout : un homme qui ne condamne pas, mais qui tente de comprendre et, s'il n'y parvient pas, s'empêche encore toutefois de condamner. C'est peut-être de cette caractéristique qu'il tient sa fascinante aisance de conteur.

Personne ne gagne déroute par sa simplicité ou plutôt par sa transparence que l'on dirait enfantine, comme allant d'elle-même et que de trop pesantes gloses gâcheraient irrémédiablement, alors pourtant qu'il s'agit d'un texte rugueux, sans concession et qui, sous ses apparences à mille lieues de toute prétention sur les méta-discours et autres méta-fariboles universitaires, non seulement nous en apprend beaucoup sur les mœurs passées, désormais enfouies (3), de la pègre nord-américaine composée des fameux hobos, mais constitue une étude assez attentive au langage si particulier de cette dernière. Voyons ainsi ce que l'auteur dit du terme yegg : «Quand un camé ou un vagabond venait demander à manger à un Chinois, il était accueilli par l'expression : «Yekk ! Yekk !» Les bas-fonds sont prompts à s'approprier les mots étranges, les miséreux de Chinatown se surnommèrent eux-mêmes yegg des années avant que le terme ne ressurgisse sur les routes et que les mendiants de l'Est n'en répandent l'usage. Très vite, on le déclina en verbe, qui signifia «mendier». C'est feu William A. Pinkerton, le célèbre détective privé, qui est responsable du glissement de sens. Son travail consistant à poser des questions, forcément il ne recueillit que de fausses informations. Un cambrioleur qui ne manquait pas d'humour tomba un jour entre ses griffes, et quand Pinkerton lui demanda qui forçait les serrures de tous les blindés du pays, le plaisantin lui souffla que c'étaient les yeggs. Après enquête, Pinkerton fut convaincu qu'il existait une confrérie de criminels qui sillonnaient l'Amérique en se faisant appeler comme ça" (p. 196, l'auteur souligne).

Plus loin, Jack Black évoque le chinook, une langue comptant «quelque trois cents mots», qui «avait été créée par les marchands de la baie d'Hudson des années auparavant, et enseignée à tous les Indiens du Nord-Ouest pour faciliter le commerce avec les différentes tribus» (p. 257, l'auteur souligne).

Cette attention au langage, qui a peut-être intéressé quelque historien des idées ou même linguiste, s'explique peut-être par le fait que Jack Black a pu amasser, durant ses années de prison, beaucoup de lectures (cf. pp. 306-7), et cela même si tout ce savoir livresque, face aux coups du fouet, s'efface comme s'il n'avait jamais existé (cf. p. 309). En tous les cas, cette attention ne cesse, tout au long de ce beau roman, de provoquer un sentiment étrange, de nostalgie prolongée, jamais larmoyante, pas moins présente dans la phrase en apparence la plus anodine. C'est en fait comme si Jack Black sauvait de l'oubli ces termes de «l'argot de cambrioleur pur et dur» (p. 357), comme s'il remontait le temps, essayait du moins de le faire, surmontant l'une après l'autre «les rides à la surface d'un étang» (p. 390) irradiant d'actes bons (ou, en l'occurrence, mauvais dans le texte, puisqu'il s'agit de meurtres), car nous avons vu qu'il ne pouvait, pas plus qu'un autre, lutter contre la disparition d'un monde (4), alors même que le principe d'extrême économie qui guide le voleur comme le narrateur aurait plutôt tendance à lui faire évoquer, en quelques mots à peine, des événements qui n'ont pourtant pu que marquer l'homme : ainsi de la mort de son père («Je ne fus pas choqué d'apprendre sa mort; cela faisait trop longtemps qu'on s'était perdus de vue pour que cela m'affecte», p. 332), ainsi encore de l'ignorance dans lequel s’enclot le destin de tel personnage féminin (cf. p. 351 à propos de Julia).

Cette simplicité même, cette extrême sobriété, cette pudeur sont tout simplement bouleversantes, tout comme l'est la morale de notre aventurier dont le livre peut être considéré comme une façon de s'acquitter de ses torts, et, ce faisant, d'exposer la parabole d'un voleur de grand chemin qui a su, de conventions de hobos en raouts de shanghaiers, au milieu d'une galerie de portraits inoubliables (Salt Chunk Mary, Sanctimonius Kid, Soldier Johnnie, etc.), garder intact son honneur d'être un homme libre, qui est même parvenu à se débarrasser de l'emprise mentale exercée sur lui par l'opium (cf. p. 415) : «J'ai raccroché parce que c'était le seul moyen de m'acquitter de mes dettes» (p. 431). C'est peut-être ainsi que Jack Black a pu faire mentir le titre de son propre roman car il a gagné et même, pour démentir l'évidence du titre anglais, il a pu gagner.

Je ne suis du reste pas du tout le seul à éprouver, face à ce grand livre lumineux, les sentiments que j'ai évoqués. Dans le dernier texte inclus dans l'Annexe, intitulé Jack Black, écrivain cambrioleur, Donald Kennison évoque la confession d'un certain Lincoln Steffens venu écouter Jack Black se remettant de sa blessure provoquée par un homme lui ayant tiré dessus auquel, bien sûr, il pardonnera son geste : «Jamais je n'oublierai les sommets d'émotion que nous atteignîmes chez vous [Fremont Older] cette nuit-là, lorsque Jack Black s'est mis à parler de ses amis et leurs va-et-vient en Enfer. Il se dégageait de ses paroles une telle sérénité, un si parfait sentiment d'acceptation et de compréhension, qu'à aucun moment nous n'avions l'impression d'un jugement sur les hommes ou la vie» (p. 461).

Lisez Personne ne gagne pour aimer les hommes, perdants et voleurs, vagabonds et tueurs, épaves et drogués, traîtres et policiers véreux, mais tous hommes.

Notes

(1) Personne ne gagne de Jack Black (You can't win, 1926, traduit de l'anglais par Jeanne Toulouse et Nicolas Vidalenc, Monsieur Toussaint Louverture, coll. Les grands animaux, 2017). Ce texte a précédemment paru aux Fondeurs de Briques en 2008 sous le titre Yegg.

(2) Il est intéressant de remarquer que Jack Black doute des capacités de l'écriture à donner une relation fidèle de pareil traumatisme : «L'homme au poteau ou au trépied ne peut raconter son supplice de manière exhaustive ou impartiale» (p. 299).

(3) Plus d'une fois, nous sentons la nostalgie percer dans le texte de Jack Black, comme lorsqu'il évoque tel quartier malfamé, le Tenderloin, qui n'existe plus ailleurs que dans quelque recoin de sa mémoire : «Son mauvais vin, ses femmes malades et ses chansons grivoises sont allées rejoindre Indiens, bisons et pharaon [un jeu de cartes populaire jusque dans les années 20, nous apprend la note de bas de page] dans l'oubli» (pp. 162-3). Ailleurs, arpentant les quais de San Francisco, l'auteur évoque «des érudits citant les poètes latins et grecs, des avocats décortiquant Blackstone, des écrivains avec leurs rouleaux de manuscrits tachés de graisse fraternisant avec des vagabonds usés par la route, des marins trop vieux pour naviguer, le fond du panier ouvrier» (p. 176).

(4) Voir ce beau passage : «C'était l'époque où les saloons se comptaient par milliers, où les patrons ordonnaient à la police de serrer les gars de l'Armée du Salut pour tapage quand ils chantaient dans la rue, où il y avait des champs de courses, des jeux d'argent licites, des matchs de boxe truqués, des bordels à chaque coin de rue et des fumeries d'opium par dizaines. Ces choses existent peut-être encore aujourd'hui, mais si c'est le cas, j'ignore où» (p. 375).

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, jack black, personne ne gagne, éditions monsieur toussaint louverture |  |

|  Imprimer

Imprimer