Donoso Cortés lu par Carl Schmitt (07/11/2019)

La théologie politique dans la Zone.

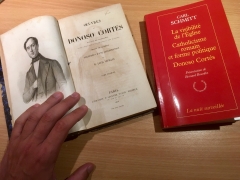

La théologie politique dans la Zone. Il se peut qu'il faille désormais écrire Cortés au lieu de Cortès, sauf à vouloir être pris pour le dernier des imbéciles dans les petits cénacles réactionnaires parisiens (s'il en reste, ce dont je doute !, ou dans ceux, puant la trouille universitaire se parant du paletot de la distanciation critique, se déclarant non réactionnaires quoique lecteurs d'auteurs réactionnaires), en allant de la sorte contre l'usage orthographique français (1), non seulement le plus ancien mais le plus récent, y compris même au sein de la belle collection La Nuit surveillée dirigée par Chantal Delsol (2).

Il se peut qu'il faille désormais écrire Cortés au lieu de Cortès, sauf à vouloir être pris pour le dernier des imbéciles dans les petits cénacles réactionnaires parisiens (s'il en reste, ce dont je doute !, ou dans ceux, puant la trouille universitaire se parant du paletot de la distanciation critique, se déclarant non réactionnaires quoique lecteurs d'auteurs réactionnaires), en allant de la sorte contre l'usage orthographique français (1), non seulement le plus ancien mais le plus récent, y compris même au sein de la belle collection La Nuit surveillée dirigée par Chantal Delsol (2). Il se peut aussi que les universitaires ou les esprits curieux trouvent plus intéressant de lire le très long commentaire, parfois simple paraphrase de Schmitt agrémentée de mots compliqués (3), que Bernard Bourdin inflige à plusieurs textes pourtant assez brefs du grand juriste allemand, plutôt que l'ample présentation que fit jadis du contre-révolutionnaire espagnol Louis Veuillot, et dans un style qui bien sûr n'est point celui de notre commentateur que je qualifierai, pour ne pas l'accabler, de résolument plat.

Dans les deux cas cependant, nous perdons le plaisir de lire un texte écrit en bon français point complètement phagocyté par les notes de bas de page et, hélas, par de bien trop nombreuses et consternantes fautes d'orthographe, et nous gagnons une écriture d'un lyrisme de bibliothécaire constipé, qui ne parvient guère à répondre à cette question par autre chose que de bien pesantes considérations de thésard pour thésard : pourquoi Carl Schmitt s'est-il si visiblement intéressé à Donoso Cortés ?

Certes, faisons justice à Bernard Bourdin, dont les commentaires savants représentent plus de la moitié de l'ouvrage, de bien connaître ce sujet particulièrement ardu qu'est la théologie politique ou encore le «problème théologico-politique» qui, au siècle passé, «est indissociable de la sécularisation» (p. 109), à différencier, apparemment, d'une théologie (ou d'une «anthropologie théologique», p. 136) du politique, tout autant que les textes pour le moins complexes de Carl Schmitt, ce contempteur érudit de l'humanisme libéral et de la «pensée techno-économique» (p. 121), en développant la perspective schmittienne selon laquelle «la théologie a des potentialités politiques, au point de porter les germes de sa propre sécularisation (ou de son immanentisation)» et que, par voie de retour, le politique a «des potentialités théologiques, au risque toutefois de dissoudre les conditions d'exercice de son autonomie» (p. 122). Quoi qu'il en soit, et nous aurons de la sorte résumé l'ample commentaire de Bernard Bourdin, «avec la voie ouverte par Donoso Cortés, puis réhabilitée et systématisée par Schmitt, seul le statut théologique du politique est en mesure de mettre en échec le monopole communiste de l'interprétation de l'histoire ou du siècle» puisque la théologie politique selon Carl Schmitt «lui substitue une interprétation théologique de l'histoire, dont le centre vital est l'Incarnation» (p. 96), un point qui d'ailleurs n'est quasiment pas évoqué par notre exégète. S'il est clair que Carl Schmitt «en appelle à une transcendance théologico-politique» (p. 95), autrement dit, dans les temps troublés qui sont les nôtres, à une décision qui «a une signification imminente ayant un accent eschatologique (qui se confond avec une vision apocalyptique) pour conjurer la catastrophe» (p. 61), nous ne savons pratiquement rien (hormis un passage de quelques lignes s'étendant des pages 23 à 24 du commentaire de Bourdin) de l'idée qu'il se fait du Christ, sur le modèle de la belle étude de Xavier Tilliette consacrée à cette thématique.

La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée aux textes proprement dits de Carl Schmitt mais il faut attendre la page 157 de l'ouvrage, dans une étude intitulée Catholicisme romain et forme politique datant de 1923, pour que le nom de Cortés apparaisse, d'ailleurs de façon tout à fait anecdotique. Cette étude, plus ample que la première, intitulée Visibilité de l’Église et qui ne nous intéresse que par sa mention d'une paradoxale quoique rigoureuse légalité du Diable (4), mentionne donc le nom de l'essayiste espagnol et, ô surprise, celui d'Ernest Hello (cf. p. 180) mais, plus qu'une approche de Cortés, elle s'intéresse à l'absence de toute forme de représentation symbolique dans le monde technico-économique contemporain, à la différence de ce qui se produisait dans la société occidentale du Moyen Âge. Alors, la représentation, ce que nous pourrions sans trop de mal je crois appeler la visibilité au sens que Schmitt donne à ce mot, conférait «à la personne du représentant une dignité propre, car le représentant d'une valeur élevée ne [pouvait] être dénué de valeur» tandis que, désormais, «on ne peut pas représenter devant des automates ou des machines, aussi peu qu'eux-mêmes ne peuvent représenter ou être représentés» car, si l’État «est devenu Léviathan, c'est qu'il a disparu du monde du représentatif». Carl Schmitt fait ainsi remarquer que «l'absence d'image et de représentation de l'entreprise moderne va chercher ses symboles dans une autre époque, car la machine est sans tradition, et elle est si peu capable d'images que même la République russe des soviets n'a pas trouvé d'autre symbole», pour l'illustration de ce que nous pourrions considérer comme étant ses armoiries, «que la faucille et le marteau» (p. 170). Suit une très belle analyse de la rhétorique de Bossuet, qualifiée de «discours représentatif» qui «ne passe pas son temps à discuter et à raisonner» et qui est plus que de la musique : «elle est une dignité humaine rendue visible par la rationalité du langage qui se forme», ce qui suppose «une hiérarchie, car la résonance spirituelle de la grande rhétorique procède de la foi en la représentation que revendique l'orateur» (p. 172), autrement dit un monde supérieur garant de celui où faire triompher un discours qui s'ente lui-même sur la Parole. Le décisionnisme, vu de cette manière, pourrait n'être qu'un pis-aller, une tentative, sans doute désespérée, de fonder ex abrupto une légitimité en prenant de vitesse l'ennemi qui, lui, n'aura pas su ou voulu tirer les conséquences de la mort de Dieu dans l'hic et nunc d'un monde quadrillé et soumis par la Machine, fruit tavelé d'une Raison devenue folle et tournant à vide. Il y a donc quelque chose de prométhéen dans la décision radicale de celui qui décide d'imposer sa vision du monde, dictateur ou empereur-Dieu régnant sur le désert qu'est la réalité profonde du monde moderne.

Affirmer de notre monde techniciste qu'il n'a pas de tradition, c'est admettre que la pensée qui n'est que technique est purement révolutionnaire car, face à la «logique de la pensée économique, forme politique et forme juridique sont pareillement accessoires et gênantes», en ceci que l'une et l'autre, l'une avec l'autre, convoquent le monde de la représentation, qui est de fait le monde de la hiérarchie et de la verticalité, de «quelque chose de transcendant», autrement dit encore : «une autorité venue d'en haut». Ainsi, «une société construite uniquement sur le progrès technique ne serait donc que révolutionnaire», affirme Carl Schmitt, ajoutant qu'elle «se détruirait bientôt, elle-même et sa technique» (p. 175), probablement parce que la révolution menée méthodiquement jusqu'aux plus profondes racines est le nihilisme triomphateur, auquel la dernière parcelle d'être ne saurait longtemps prétendre résister. L'univers de la verticalité est, par essence, conservateur, alors que celui de la stricte horizontalité rhizomique de la Machine est, par essence aussi si l'on peut imaginer ce que serait l'essence de la technique, révolutionnaire : tournant à vide, la machine se détruit pour construire puis détruire d'autres machines, dans un holocauste de ferraille et de chair réduite à de la nourriture pour ferraille.

C'est dans l'Introduction aux quatre essais composant le texte intitulé Donoso Cortés interprété dans le contexte européen global datant de 1950 que Carl Schmitt, assez bellement, écrit que le nom du philosophe politique espagnol s'est toujours «inscrit dans l'écho de la catastrophe» (p. 187) et même, qu'il se tient «devant notre époque» puisque, «à chaque intensification de l'évolution de l'histoire mondiale, de 1848 et 1918 jusqu'à la guerre civile mondiale globale de notre époque, sa signification a augmenté au fur et à mesure, de la même manière que le danger croît en même temps [que] ce qui sauve» (p. 195; j'ai ajouté que, manquant dans notre ouvrage).

Dans le texte suivant qui est d'ailleurs un extrait de la fameuse Théologie politique de Schmitt, le grand juriste entre dans le vif du sujet en disant de Donoso Cortés qu'il est un décisionniste, lui qui du reste avait qualifié, génialement selon Schmitt, la bourgeoisie parlementaire comme n'étant rien d'autre qu'une «classe discutante», una clasa discutidora (p. 201) : «suspendre la décision au point décisif, en niant qu'il y ait quoi que ce soit à décider, cela devait leur paraître», à Cortés mais aussi à De Maistre, «une étrange confusion panthéiste» (p. 203), Schmitt définissant alors la dictature comme étant non point le contraire de la démocratie «mais de la discussion» puisqu'il appartient «au décisionnisme, dans la forme d'esprit de Donoso, de supposer toujours le cas extrême, d'attendre le Jugement dernier» (p. 204), puisque le «noyau de l'idée politique» est «la décision morale exigeante», et la décision pure, la décision absolue, «sans raisonnement ni discussion, ne se justifiant pas, et donc produite à partir du néant» (p. 206), du néant de la volonté du dictateur qui est capable de trancher face au mal radical que De Maistre tout comme Cortés voyaient à l’œuvre sous leurs yeux.

Voilà bien ce qui fascine Carl Schmitt lorsqu'il lit la prose de Donoso Cortés, éblouissante de virtuosité comme a pu le remarquer, selon lui et «avec un jugement critique sûr» (p. 217), un Barbey d'Aurevilly : son intransigeance radicale, non pas certes sur les arrangements circonstanciels politiques, car il fut un excellent diplomate, que sur la nécessité, pour le temps qui vient, de prendre les décisions qui s'imposent, aussi dures qu'elles puissent paraître, Carl Schmitt faisant à ce titre remarquer que Donoso Cortés est l'auteur de «la phrase la plus extrême du XIXe siècle : le jour des anéantissements [ou plutôt : des négations] radicaux et des affirmations souveraines arrive», «llega el dia de las negaciones radicales y des las afirmaciones soberanas» (p. 218), une phrase dont chacun des termes est bien évidemment plus que jamais valable à notre époque, mais qui est devenue parfaitement inaudible.

C'est le dernier texte, intitulé Donoso Cortés interprété dans le contexte européen global et publié en 1949 qui à nos yeux est le plus intéressant, puisqu'il place l'ambassadeur espagnol dans un «contexte unique d'histoire mondiale qui s'impose de nouveau, depuis 1848, à chaque nouvelle génération de pensée européenne» (p. 238), contexte où des auteurs aussi différents que Bruno Bauer, Friedrich Strauss ou encore Sören Kierkegaard ont exercé leur pensée, ce dernier ayant d'ailleurs, selon Carl Schmitt, porté la critique la plus intense contre son époque : «Il savait qu'à l'époque des masses, ce ne sont pas les hommes d’État, les diplomates ni les généraux, mais des martyrs, qui décident des événements historiques».

Lentement mais sûrement, Carl Schmitt approche de la particularité saisissante du monde dans lequel ont vécu ces penseurs et, plus encore, le lion cherchant qui dévorer qu'ils annonçaient dans leurs textes, à savoir «la reconnaissance distincte de la pseudo-religion de l'humanité absolue, qui a déjà ouvert la voie à une terreur inhumaine». C'est là «un nouveau savoir», poursuit Schmitt, «plus profond que les nombreuses sentences à grande allure de De Maistre sur la révolution, la guerre et le sang» car, en effet, «comparé à l'Espagnol qui a plongé son regard dans l'abîme de la terreur de 1848, de Maistre est encore un aristocrate de la Restauration de l'Ancien Régime, qui a prolongé et approfondi le XVIIIe siècle» (p. 246, l'auteur souligne). Ainsi, «ce que Donoso a à communiquer est autre chose que la philosophie des auteurs conservateurs et traditionalistes, qui pouvaient d'ailleurs l'avoir influencé fortement. Ce sont des éruptions semblables à des éclairs, qui bien des fois fusent d'un nuage, d'une rhétorique traditionnelle de tout autre nature» (pp. 246-7) (5).

Et Carl Schmitt de revenir à ce qu'il pense être le centre ténébreux de l'orage que ces auteurs ont pressenti plus ou moins finement, Donoso Cortés le premier, comme s'il se fût agi d'un très puissant baromètre indiquant une forte baisse de pression que les optimistes ont toujours eu le tort de confondre avec une atmosphère sereine : «Ce qui ne cesse de le remplir d'effroi, c'est toujours le même savoir : que l'homme élevé par les philosophes et les démagogues en mesure absolue de toutes choses n'est aucunement, comme ils l'affirment, une incarnation de la paix, et qu'il combat plutôt, dans la terreur et la destruction, les autres hommes qui ne se soumettent pas à lui» (pp. 247-

Notes

(1) La visibilité de l’Église, Catholicisme romain et forme politique, Donoso Cortés interprété dans le contexte européen global. Quatre essais, constituent ce volume disposant d'un très long commentaire de Bernard Bourdin, à vrai dire un essai à part entière qui s'étend des pages 11 à 137. J'ai parlé d'un nombre assez élevé de fautes orthographiques qui affligent les longs commentaires de Bernard Bourdin (note 1 p. 41, mise et non mis en cause; confrontée et non confronté à la page 46, le et non la premier thème, p. 48, etc.), d'incorrections et d'usages impropres de termes (comme le verbe incombe mal employé à la page 29) sans compter des maladresses de style (un en inutile à la page 30), mais il faut aussi remarquer que l'auteur ne sait visiblement pas de quelle manière insérer une citation au sein de son propre commentaire. Je note que les traductions elles-mêmes de Carl Schmitt, qui constituent la seconde partie de l'ouvrage, portent elles aussi beaucoup de fautes, dont la plus consternante est un «la loi» en lieu et place de «le roi» (p. 214). Soit le texte de cet ouvrage n'a pas été relu et nous voyons là, une fois de plus, les effets désastreux d'économies de bout de chandelle, puisqu'un relecteur/correcteur, du moins faut-il le supposer, l'eût amendé. Soi ce texte a bel et bien été relu et, alors, il faut renvoyer au collège les auteurs responsables d'une telle mauvaise copie.

(2) Rappelons en effet que Théologie de l'histoire et crise de la civilisation était le titre d'un recueil de textes de Juan Donoso Cortés paru, donc, dans cette collection des éditions du Cerf. J'ai rendu compte de ce beau volume ici. Saluons la cohérence d'une politique éditoriale qui, après nous avoir présenté certains des textes du théoricien contre-révolutionnaire, nous donne à lire ses commentaires par le juriste conservateur.

(3) Comme «transcendance théologico-politique» (p. 95), «anthropologie pessimiste» (p. 105) ou même «anthropologie théologique du politique» (p. 136), union de trois termes qui, à eux seuls, mériteraient une thèse !

(4) «Le Diable aussi, pour le nommer, a sa légalité, il n'est pas le néant, par exemple, mais quelque chose, même si c'est quelque chose de lamentable. S'il n'était rien, le monde ne serait pas mauvais, mais le néant. Le Diable n'est pas la négation de Dieu, mais sa pauvre et méchante singerie, qui trouve son châtiment en ce qu'elle a sa propre et épouvantable légalité de développement» (p. 151).

(5) Comme il se doit, une énième faute dépare ce passage, traditionaliste étant orthographié avec deux n.

Lien permanent | Tags : politique, théologie, théologie politique, donoso cortés, carl schmitt, bernard bourdin, éditions du cerf |  |

|  Imprimer

Imprimer