Les premiers jours de l'inhumanité. Karl Kraus et la guerre de Jacques Bouveresse (30/04/2021)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Karl Kraus dans la Zone.

Karl Kraus dans la Zone.

Acheter Les premiers jours de l'inhumanité sur Amazon.

J'ai publié cette note à la fin du mois d'avril, quelques jours seulement avant que Jacques Bouveresse ne décède. Il me semble pouvoir lui dédier cette lecture de son livre.

Hors d'atteinte, un petit éditeur se revendiquant féministe, ce qui pourrait faire irréversiblement fuir de plus braves que nous, a rendu avec ce très intéressant essai de Jacques Bouveresse, Les premiers jours de l'inhumanité, une copie assez soignée (1), ce qu'il ne faut jamais hésiter à souligner par ces temps de saccage de la langue française et de saccage qui est, d'abord, opéré au sein des salles de rédaction et, de plus en plus souvent comme je me désole de le constater, chez les éditeurs, qui se contrefichent de relire les textes qu'ils publient ou plutôt, font, ce qui serait à l'évidence un terme plus adéquat.

On sait quel soin maniaque, prodigieusement obsessionnel, qui lui fut d'ailleurs plus d'une fois reproché, l'intéressé apporta, lui-même, à l'allemand dont il savait la musique si savamment, mais dont le mésusage, par la Presse, était dans son esprit responsable des pires infamies. Qui saccageait le langage aujourd'hui n'hésiterait pas, demain, à tenir l'humain pour quantité négligeable. Ce n'est cependant pas, dans ce livre, la question du langage qui est prioritaire, comme ce fut le cas dans Schmock ou le triomphe du journalisme. La grande bataille de Karl Kraus publié en 2001. Bien davantage, Jacques Bouveresse s'est attaché ici à pointer méticuleusement par quels signes avant-coureurs il était parfaitement possible de comprendre que la Première Guerre mondiale ne pouvait être qu'infailliblement suivie par une Seconde, encore plus monstrueusement destructrice et avide de manipuler les consciences. Jacques Bouveresse, sur cette question, n'hésite pas à affirmer que Karl Kraus a non seulement été une espèce de sismographe d'une incroyable sensibilité, comme s'il n'était tout entier qu'une immense oreille résonnant du plus infime bruit, du mot détourné ou sali le plus humble et discret, mais a annoncé les tremblements dévastateurs à venir, venant du plus profond de la langue et rasant la surface où vivaient les innocents et les coupables, ceux qui avaient entrepris de servir le langage et ceux qui s'en servaient éhontément, criminellement : les germes de l'inhumanité ne sont à vrai dire jamais invisibles pour qui sait, ou plutôt ose regarder ce qui se tient sous ses yeux, en l'occurrence, les déclarations des uns et des autres dans les grands titres de presse, les livres qu'ils ont écrits aussi, comme Mein Kampf qui exposait, avec une absolue décomplexion, une évidence insoutenable, le programme exterminateur d'Adolf Hitler, que bien peu de consciences acceptèrent de prendre au sérieux.

Ce n'est pas là le seul salut que le penseur adresse au magistral auteur de Die Fackel, puisqu'il reconnaît aussi, dans son entretien avec Marie Hermann et Sylvain Laurens clôturant son ouvrage, que Karl Kraus a attiré son attention «sur l'importance cruciale qu'il faut accorder à cette capacité d'imaginer» (pp. 237-8), sans laquelle il nous est absolument impossible, alors même que nous vivons à l'âge des guerres électroniques, d'appréhender quels actes le fait d'appuyer sur un bouton, par un militaire se tenant derrière son écran éloigné du théâtre des opérations de plusieurs milliers de kilomètres, peut correspondre. Cela revient à dire qu'il n'y a, «pour ainsi dire, plus aucune perception et aucun vécu réels qui correspondent à ce qui est en train de se passer. On en est informés. Point. Mais ce dont on est informé n'a plus aucune espèce de présence, de réalité» (p. 237). Günther Anders parlait de supraliminaire à propos des «événements et (d]es actions qui sont trop grands pour être encore conçus par l'homme : si c'était le cas, ils pourraient être perçus et mémorisés» (2) et, donc, anticipés, évités, du moins combattus, empêchés. C'est d'ailleurs dans ce même ouvrage cité que Günther Anders, évoquant le pilote nord-américain qui lâcha la bombe au-dessus d'Hiroshima, évoque le concept de «coupable sans faute» (ou Schuldlos Schuldigen) qui n'est évidemment pas sans parenté avec les analyses de Karl Kraus notant les façons de faire, pour le moins décomplexées, des soldats nazis, regroupées sous la catégorie de «l'innocence persécutrice». Bouveresse affirme que ce concept, «utilisé par Kraus à propos de l'usage des gaz de combat, est un de ceux auxquels il recourt fréquemment dans son analyse et sa dénonciation du discours mensonger de la propagande» (p. 64), et aussi qu'il ne peut faire l'économie, en tant que tel, de l'intense sentiment de «déjà vu» propre à cette fameuse «innocence qui persécute, de l'unité de la faute et du mensonge où le crime devient alibi et l'horreur, motif d'honneur» comme Karl Kraus l'écrit dans sa Troisième nuit de Walpurgis.

Ce n'est ainsi pas sans raison que les paradoxes que Kraus ne cesse jamais de manier m'ont systématiquement, irrésistiblement fait penser aux meilleurs romans de Philip K. Dick, lorsque celui-ci s'amuse à déformer la réalité au point que nous ne la reconnaissons plus ou plutôt, et plus subtilement, lorsqu'il tire les conséquences extrêmes, supérieurement ironiques, d'une réalité qui est bien la nôtre mais qui ne cesse de nous paraître étrange, inquiétante, peut-être, comme nous l'avons dit en suivant Kraus, Anders et Bouveresse, parce que nous ne pouvons que constater «l'appauvrissement dramatique de l'imagination» qui équivaut pour l'esprit, conclut Bouveresse, «à une sorte de mort par inanition». Ainsi, plusieurs années «après le début de l'impensable qui est arrivé justement parce qu'on n'avait pas été capables de le penser», autrement dit le déclenchement du premier conflit mondial, Kraus écrit dans En cette grande époque qu'il «est arrivé ce que l'on ne pouvait plus s'imaginer, et parce qu'on ne le pouvait plus, cela ne pouvait pas ne pas arriver» (p. 77, la traduction est de Jacques Bouveresse). Du Philip K. Dick, écrivais-je, lorsque le redoutable polémiste, dans un texte déjà cité intitulé En cette grande époque (3), affirme encore que «de nos jours, les liens entre les catastrophes et les salles de rédaction sont plus profonds et, de ce fait, beaucoup moins clairs. Car pendant qu'une guerre se déroule», poursuit l'auteur, «l'acte est plus puissant que le verbe; mais l'écho qu'on lui donne est plus fort encore que l'action. Nous vivons de l'écho des choses et dans ce monde sens dessus dessous c'est lui qui suscite le cri» ! Nous vivons de l'écho des choses... et nous pourrions ajouter que nous les voyons comme au travers d'un miroir obscur, selon la parole énigmatique de l'apôtre.

Ce n'est ainsi pas sans raison que les paradoxes que Kraus ne cesse jamais de manier m'ont systématiquement, irrésistiblement fait penser aux meilleurs romans de Philip K. Dick, lorsque celui-ci s'amuse à déformer la réalité au point que nous ne la reconnaissons plus ou plutôt, et plus subtilement, lorsqu'il tire les conséquences extrêmes, supérieurement ironiques, d'une réalité qui est bien la nôtre mais qui ne cesse de nous paraître étrange, inquiétante, peut-être, comme nous l'avons dit en suivant Kraus, Anders et Bouveresse, parce que nous ne pouvons que constater «l'appauvrissement dramatique de l'imagination» qui équivaut pour l'esprit, conclut Bouveresse, «à une sorte de mort par inanition». Ainsi, plusieurs années «après le début de l'impensable qui est arrivé justement parce qu'on n'avait pas été capables de le penser», autrement dit le déclenchement du premier conflit mondial, Kraus écrit dans En cette grande époque qu'il «est arrivé ce que l'on ne pouvait plus s'imaginer, et parce qu'on ne le pouvait plus, cela ne pouvait pas ne pas arriver» (p. 77, la traduction est de Jacques Bouveresse). Du Philip K. Dick, écrivais-je, lorsque le redoutable polémiste, dans un texte déjà cité intitulé En cette grande époque (3), affirme encore que «de nos jours, les liens entre les catastrophes et les salles de rédaction sont plus profonds et, de ce fait, beaucoup moins clairs. Car pendant qu'une guerre se déroule», poursuit l'auteur, «l'acte est plus puissant que le verbe; mais l'écho qu'on lui donne est plus fort encore que l'action. Nous vivons de l'écho des choses et dans ce monde sens dessus dessous c'est lui qui suscite le cri» ! Nous vivons de l'écho des choses... et nous pourrions ajouter que nous les voyons comme au travers d'un miroir obscur, selon la parole énigmatique de l'apôtre. Edward Timms, sans doute le meilleur connaisseur au monde des textes de Karl Kraus auquel il a consacré une magistrale biographie qui n'a toujours pas été traduite en français, n'hésite pas à indiquer dans une étude stimulante que l'auteur des Derniers jours de l'humanité «a introduit un concept fondamentalement nouveau dans le débat sur les médias, celui de «réalité simulée» ou (comme on dirait aujourd'hui) de «réalité virtuelle» (4), lesquelles lui offriront toujours la possibilité, avec une ironie non feinte, de rappeler que sa place, celle d'une espèce de Maître du Haut Château, ne pouvait que heurter vivement ceux qui ne voulaient pas le lire, le lisaient mal, sans chercher à comprendre de quoi il en retournait, sans vouloir accepter le fait que Kraus mettait à nu les racines du mal que tant d'autres feignaient d'ignorer ou bien considéraient comme les germes prometteurs de belles plantes aux fleurs épanouies, ce qui pouvait aussi lui permettre de répéter, sans relâche, qu'il n'avait jamais fait que répéter ce qu'il avait tant et tant de fois écrit; c'est ainsi que la Troisième nuit de Walpurgis regorge, remarque Jacques Bouveresse, d'autocitations (cf. p. 82).

Edward Timms, sans doute le meilleur connaisseur au monde des textes de Karl Kraus auquel il a consacré une magistrale biographie qui n'a toujours pas été traduite en français, n'hésite pas à indiquer dans une étude stimulante que l'auteur des Derniers jours de l'humanité «a introduit un concept fondamentalement nouveau dans le débat sur les médias, celui de «réalité simulée» ou (comme on dirait aujourd'hui) de «réalité virtuelle» (4), lesquelles lui offriront toujours la possibilité, avec une ironie non feinte, de rappeler que sa place, celle d'une espèce de Maître du Haut Château, ne pouvait que heurter vivement ceux qui ne voulaient pas le lire, le lisaient mal, sans chercher à comprendre de quoi il en retournait, sans vouloir accepter le fait que Kraus mettait à nu les racines du mal que tant d'autres feignaient d'ignorer ou bien considéraient comme les germes prometteurs de belles plantes aux fleurs épanouies, ce qui pouvait aussi lui permettre de répéter, sans relâche, qu'il n'avait jamais fait que répéter ce qu'il avait tant et tant de fois écrit; c'est ainsi que la Troisième nuit de Walpurgis regorge, remarque Jacques Bouveresse, d'autocitations (cf. p. 82).Toute propagande réussie ne peut qu'accroître le sentiment d'une déréalisation, ainsi que le montrent tant de romans évoquant des dystopies, la plus connue d'entre elles étant, bien sûr, 1984 de George Orwell car, comme l'écrit Jacques Bouveresse, «faire en sorte que l'on ne croie pas ce que l'on sait avoir eu lieu, y compris lorsqu'on l'a vu de ses propres yeux, ou, pis encore, lorsqu'on en est soi-même l'auteur, est un des objectifs à première vue les plus invraisemblables que la propagande réussit bel» et, et cela même avec, apparemment, «la plus grande facilité» (p. 87) à atteindre. De la même manière, et pour citer l'un des textes préférés de Karl Kraus, le Faust de Goethe (5), force est de constater qu'une dictature parvient à créer une société dans laquelle «l'absence de loi règne légalement», ce que nous pourrions encore signifier en inversant l'adage de Cicéron, non plus cedant arma togae, que les armes cèdent devant la toge mais cedat toga armis, que la toge, à savoir la loi, cède devant les armes, inversion que Kraus renouvellera en écrivant, cette fois-ci, si vis bellum, para pacem, autrement dit : si tu veux la guerre, prépare la paix, mais une paix déréalisée, fausse, dickienne pour ainsi dire, toute bruissante des bruits de bottes et des cris de l'inhumanité que l'oreille incomparable du satiriste aura perçus avant tout le monde ou presque et que, comme l'auteur de La sauterelle pèse lourd, il aura décrits de déroulant dans un univers si ressemblant au nôtre qu'il se pouvait bien que, justement, ce soit le nôtre !

C'est ainsi que l'une des notions les plus constamment analysées, dans l'essai de Jacques Bouveresse, est le rapport à la vérité, analyse qui est l'occasion pour l'essayiste de dire tout le mal qu'il pense de la pensée déconstructrice allant de Foucault à Derrida et leurs consternants épigones qui, ne se contentant plus de déterrer les bulbes, veulent creuser la terre jusqu'au noyau liquide de la planète, qu'il conviendra sans doute de supprimer au moment opportun : «Il est regrettable que l'on n'ait pas souligné davantage, à ce propos, qu'en raison du lien essentiel qui existe entre la notion de vérité et celle de signification, une époque de la post-vérité, s'il pouvait y en avoir réellement une, ne pourrait pas ne pas être également une époque de la post-signifiance, dans laquelle un bon nombre de mots deviendraient susceptibles de vouloir dire à la fois ce qu'ils disent et le contraire de cela», ainsi que c'est le cas de la novlangue, «autrement dit, ne voudraient tout simplement plus rien dire du tout» (p. 166, l'auteur souligne), ainsi que c'est le cas, serions-nous tentés de railler, de la plupart des mots que nous employons quotidiennement, comme si nous participions tous de la comédie démocratique où le pouvoir n'appartient jamais au peuple, malgré les grandes déclarations de nos illustres dirigeants, ou bien comme si, encore, la majorité des actions censées être menées, nous assure-t-on, pour le bien de tous, avaient en fait été réalisées «pour la poche d'une minorité de coquins dans laquelle ceux-ci avaient mis auparavant une majorité d'imbéciles», selon les sarcastiques mots de Kraus dans sa Troisième nuit de Walpurgis (cité par Bouveresse, p. 179). Il faut noter que Kraus écrit ces derniers propos en ayant à l'esprit l'exemple de la résistance de la Rose blanche (6) évoquant, dans un de ses tracts, certaines des allégations contenues dans Mein Kampf, mais nous pourrions hélas sans peine les plaquer sur notre société si béatement démocratique, comme n'hésite du reste pas à le faire Jacques Bouveresse, lorsqu'il évoque le cas de l'Administration Trump mais aussi, plus largement, celui, grosso modo, de toute société occidentale. Ainsi, pointant, de nouveau, la «longévité remarquable» et la «vitalité indestructible» du concept de l'innocence persécutrice dont nous avons parlé, Jacques Bouveresse concède que l'on peut dire, «avec de bonnes raisons», la «même chose de la plupart des autres ingrédients» mentionnés par Kraus que sont «l'indifférence complète à la vérité, l'anti-intellectualisme et la revendication d'une sorte de droit de légitime défense contre la logique» (p. 191). Nous pourrions d'ailleurs indiquer une curieuse mais après tout logique conséquence de cette déréalisation, qu'Hannah Arendt popularisera sous les termes tant de fois commentés de banalité du mal que Karl Kraus, à vrai dire et comme le pense Timms cité par Bouveresse (cf. p. 72), semble avoir annoncés sinon forgés lorsqu'il écrit, dans un numéro de Die Fackel d'octobre 1927 : «Ce qui rend nos grandes atrocités si insupportables est le fait que la responsabilité en incombe à de tels êtres humains si minuscules».

Il est certes parfaitement clair que le travail colossal de Karl Kraus, dont on se demande d'ailleurs quelle fut la force qui le soutint, et comment il n'a pas dû, plus d'une fois, éprouver l'inutilité de sa tâche (7) face à la puissance des orages d'acier s'accumulant à l'horizon puis déversant leur pluie de métal sur les hommes, il est donc parfaitement clair qu'un tel travail n'a de sens qu'à l'expresse condition que celui qui l'a produit avec un acharnement surhumain ait eu une claire conscience, non pas tant de la vérité, que de la possibilité même de son existence. Comme le note Jacques Bouveresse, il est en effet assez peu «probable qu'une vérité dont la dimension ontologique et même le rapport à la réalité ont disparu à peu près complètement», comme c'est le cas lorsque l'on ne parle que des «effets de vérité» qui ne sont eux-mêmes rien de plus que des «effets de langage», «puisse mériter et susciter une obligation de respect spécifique», l'auteur de poursuivre en déclarant qu'il ne voit pas très bien non plus «sur quoi on pourrait encore s'appuyer pour essayer de réveiller ou de fortifier la sensibilité à la vérité, après s'être évertué par tous les moyens à rendre suspecte la prétention de la vérité en question à une forme quelconque d'objectivité et d'universalité» (p. 206).

C'est donc, pour reprendre les mots de Gloucester, une bien triste époque que celle où des fous guident des aveugles, mais il ne faut pas désespérer, car ce serait pécher n'est-ce pas !, tenter du moins, de ne pas désespérer, commencer par remercier Karl Kraus dont on peut dire, comme lui-même ne manqua pas de l'affirmer à l'égard de Nestroy qu'il admirait, qu'il aura su, avec une puissance non seulement réelle mais troublante, unique sans doute, être contre son époque, parce qu'il possédait plus que tout autre de ses contemporains la faculté et l'art d'anticiper, autrement dit : de voir et d'écouter le si fameux bruissement de la langue. Il nous faut ensuite remercier Jacques Bouveresse de parier contre l'évidence au front de taureau, et nous demander, à notre tour, si l'on peut «espérer voir arriver un jour où l'on admettrait que l'on a peut-être suffisamment déconstruit et que l'on peut commencer enfin à essayer [de] (8) reconstruire» (p. 223).

Ce jour-là, si nous le voyons, si la langue totalement dévoyée par le triomphe du virus techniciste (avec ses variants comme le genrisme) lui-même plus ou moins directement provoqué par la rage du nihilisme (encore plus dangereuse que sa révolution, pour paraphraser Rauschning !) n'aura pas détruit les dernières possibilités de penser, ce jour-là, de reconstruction, de renaissance osons l'emphase, ce jour-là aura en tout cas été ardemment souhaité par Karl Kraus et, maintenant, avec beaucoup moins de force à l'évidence, par ceux qu'il a pu inspirer, comme un but impossible à atteindre, mais vers lequel il n'en fallait pas moins coûte que coûte se diriger, vers lequel il nous faut continuer d'aller.

Notes

(1) Copie soignée, donc relue (par une certaine Laure Mistral) mais, toutefois, point dépourvue de fautes, principalement concentrées dans l'entretien avec Jacques Bouveresse concluant l'ouvrage : quelquefois et non «quelque fois» (p. 214), non seulement orthographié sans s mais ici de sens impropre puisqu'il s'agit de l'adverbe signifiant parfois; à la même page, «il les avait vus arriver», au lieu de il les avait vu arriver. Page 216, le masculin l'emporte (mais oui, mesdames !) dans le membre de phrase «des tournures de langage et des clichés antisémites», ce qui commande, pour la suite de la phrase, le pronom ils et non «elles» et, donc, l'accord au masculin pluriel de «compris». Il manque un de dans la citation figurant en bas de la page 149. Dans la première ligne de la page 232, il manque un de dans «une grande partie de la population» et il manque enfin, à la dernière ligne de la page 236, la préposition à dans «on n'arrive pas à l'imaginer». Le terme «inconséquences» est pour le moins curieusement coupé à la page 137. Malgré plusieurs relectures, je crains de n'avoir toujours pas compris le sens du passage suivant, sans doute en raison d'un «l» fautif devant «existence» : «On a envie de faire remarquer que cela ne fait pas réellement de la vérité que l'on fait une deuxième espèce de vérité, puisque c'est simplement une vérité qui, si son l'existence dépend de la volonté, est vraie, quand elle le devient, exactement dans le même sens que l'autre, c'est-à-dire en vertu de quelque chose dans la réalité qui la rend vraie» (p. 203). Enfin, le dernier mot d'un titre d'ouvrage de Jacques Bouveresse n'a pas été mis en italiques, à la page 247.

(2) Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ? Entretien avec Mathias Greffrath (Allia, 2001), 72. dans un autre ouvrage, voici ce qu'Anders écrit : «Tout d’abord, ce que nous pouvons faire désormais (et ce que nous faisons effectivement) est plus grand que ce dont nous pouvons nous faire une image; qu’entre notre capacité de fabrication et notre capacité de représentation un fossé s’est ouvert, qui va s’élargissant de jour en jour; que notre capacité de fabrication – aucune limite n’étant imposée à l’accroissement des performances techniques – est sans bornes, que notre capacité de représentation est limitée de par sa nature. En termes plus simples : que les objets que nous sommes habitués à produire à l’aide d’une technique impossible à endiguer, et les effets que nous sommes capables de déclencher sont désormais si gigantesques et si écrasants que nous ne pouvons plus les concevoir, sans parler de les identifier comme étant nôtres» (in Nous, fils d'Eichmann [Wir Eichmannsöhne, 1988], traduit de l'allemand par Sabine Cornille et Philippe Ivernel, Payot et Rivages, coll. Bibliothèques Rivages, 1999), l'auteur souligne, p. 50.

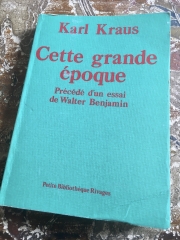

(3) Karl Kraus, En cette grande époque précédé d'un essai de Walter Benjamin (traduit de l'allemand par Eliane Kaufholz-Messmer, Petite Bibliothèque Rivages, 1990), p. 187. Notons que Jacques Bouveresse donne des traductions qui me semblent être bien plus fidèles, dans son essai, du texte original allemand, comme le montre la comparaison entre la traduction qu'il donne d'un passage du texte cité (cf. p. 77 du livre de Bouveresse) et notre traduction (cf. p. 170 de notre propre édition).

(4) Edward Timms, Karl Kraus et la construction de la réalité virtuelle. Les principales étapes d'une critique paradigmatique in Les guerres de Karl Kraus (traduit de l'anglais par Frédéric Cotton, revue Agone, nos 35-36, Agone, Marseille, 2006), pp. 23-38.

(5) Signalons ici que seul le titre doit être indiqué en italiques, et non l'auteur, comme c'est le cas dans notre ouvrage à la page 104.

(6) Graphie à harmoniser à la même page 179 : Rose blanche ou Rose Blanche.

(7) Jacques Bouveresse affirme que Karl Kraus a bien souvent ressenti l'impuissance de sa tâche, laquelle provient, «pour une part essentielle, de l'impossibilité de combattre par des moyens intellectuels, en plus de l'horreur inexprimable de ce qui est en train d'arriver, l'énormité du mensonge derrière lequel elle s'abrite et le poids écrasant du succès triomphal que celui-ci est en train de remporter dans les esprits» (p. 65). Il faut en fait protester, ajoute l'essayiste, «non pas avec le sentiment que cela peut produire dans l'immédiat un effet réel, mais plutôt dans l'espoir que les «bons esprits», comme il les appelle, finiront bien par se réveiller un jour et le feront même peut-être plus tôt qu'on ne pourrait le croire» (p. 121).

(8) Je remplace la préposition «à» du texte, pour le moins malvenue.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, karl kraus, jacques bouveresse, éditions hors d'atteinte, philip k. dick |  |

|  Imprimer

Imprimer