L’Amérique en guerre (36) : Pays de sang de Paul Auster, par Gregory Mion (01/09/2024)

Crédits photographiques : Charly Tribbaleau (AFP).

L'Amérique en guerre.

L'Amérique en guerre. «Y a beau temps qu’Jésus n’est plus là.»

«Y a beau temps qu’Jésus n’est plus là.»Flannery O’Connor, La sagesse dans le sang.

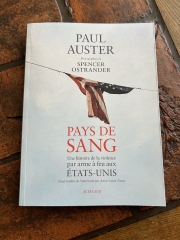

Nous ne pourrions décemment réfléchir à la conception de la guerre et au vécu de la guerre aux États-Unis si nous faisions l’économie de sa seule dimension balistique, c’est-à-dire, au fond, de la dimension particulière qu’une balle traverse dans l’espace et dans le temps de l’Amérique quand elle est expulsée d’une arme à feu et qu’elle atteint un corps humain qu’elle va tuer ou blesser (ou quand elle ne l’atteint pas et qu’elle va durablement remuer le sujet humain dans son équilibre mental). Or bien que la littérature sur ce thème soit abondante, voire surabondante, il fallait que l’on recrutât un document récent, sérieux, engagé, somme toute un livre bénéficiant d’une ample vision rétrospective et capable de réunir les faits de l’objectivité ainsi que le nécessaire commentaire subjectif (pour éviter les effets scolaires de distanciation) à propos d’une réalité concrètement violente parce que saturée par la présence des armes à feu. Toutes ces qualités sont au rendez-vous à la lecture du Pays de sang de Paul Auster dont le sous-titre promet «une histoire de la violence par arme à feu aux États-Unis» (1). L’ouvrage est d’autant plus précieux qu’il est dûment majoré par les photographies en noir et blanc de Spencer Ostrander où chacune des diapositives produit la captation d’un lieu concerné par une tuerie, un massacre, un soudain basculement du réel ordinaire dans l’irréel extraordinaire de la mort balistique. Il ne s’agit pas cependant de photographies qui seraient prises le jour même ou au lendemain d’un drame, car, de toute façon, ces événements meurtriers sont si répétitifs et le pays si étendu qu’il serait impensable de vouloir traquer en soliste l’itinéraire aléatoire des deaths from shootings. Ce sont plutôt des images que Paul Auster qualifie de «photographies du silence» (p. 5). Et ces images sont des retours vers des Ithaque maudites : elles permettent de revenir des années plus tard sur plusieurs dizaines de sites accablés aussi bien par la violence qui les a rendus notoires que par l’impression d’abandon qui en a résulté. Elles montrent la sensation du vide, le dépeuplement, la fuite de la vie après que la mort est entrée par effraction dans un topos du quotidien américain (l’école, le supermarché, l’église, etc.). Elles sont en quelque sorte des instantanés de l’hétérotopie américaine en tant que des lieux tout à fait familiers se sont métamorphosés – à la suite de la violence – en lieux tout à fait angoissants où semblent conspirer des spectres qu’il est préférable d’esquiver. Dans les termes littéraires de Paul Auster, ces différents lieux vidés de leur substance, privés de leur profondeur depuis que des balles en ont déchiré les membranes intimes, sont devenus les «pierres tombales de notre chagrin collectif» (p. 5).

À un premier niveau de cette enquête d’écrivain, il y a une confession, un lourd secret de famille : en affirmant qu’il existe des formes de la vie américaine favorables aux armes à feu pour des raisons de tradition et pour des questions communes d’éducation à la virilité (cf. p. 13), Paul Auster avoue d’entrée de jeu qu’il n’en fut pas de même parmi ses parents et il va en révéler le mobile qu’on avait enfoui durant des lustres, qu’on lui avait volontairement dissimulé, un mobile en outre inconnu pour les lecteurs qui ne seraient pas du tout coutumiers de ces prépondérantes réminiscences consignées dans L’invention de la solitude. Le contraste qu’il établit entre son enfance où les armes n’étaient que des fonctions cinématographiques (ou ludiques) et d’autres enfances moins protégées où les armes sont des fonctions de vérité rappelle ô combien les œuvres de Paul Auster peuvent se lire comme un pacte latéral avec la violence, comme une méthode diplomate pour saisir les horreurs polycéphales de l’Amérique à partir de son hors-champ, à la différence, par exemple, des œuvres de David Vann qui s’appuient sur un pacte frontal avec le déchaînement des forces barbares et spécifiquement les forces concédées aux possesseurs d’armes à feu. Il n’est pour s’en convaincre que de comparer les romans les plus autobiographiques de ces deux auteurs étroitement préoccupés par la gigantesque armurerie des États-Unis, par la variété patente ou latente des expédients de la violence, par le cyclopéen magasin d’armes d’une nation où le considérable concept d’armement a presque gagné le statut de valeur surérogatoire dans l’opinion de n’importe quel individu born and bred in America : l’un, Paul Auster, quoique débiteur d’un héritage secrètement et singulièrement déplaisant, est davantage marqué par les abysses de l’Histoire des États-Unis et ses malheurs ressemblent à de plus extensives hantises venues d’une espèce d’invincible et incommensurable monstre benthique (tel que le monstre de la guerre du Viêtnam ou le monstre de l’antisémitisme équivalent aux démons de la ségrégation), tandis que l’autre, David Vann, souvent bien plus explicite et bien plus lapidaire eu égard à la commensurabilité de ses monstres personnels, se découvre plutôt raviné par le petit arpent de son histoire familiale où le culte des armes a été omniprésent et les suicides par voie de gros calibre nombreux, à commencer par celui de son propre père (2).

Mais tel que nous le suggérions à travers le conditionnement de l’esprit américain à la vaste notion d’armement, the wide conception of weaponry, l’idée d’être armé à l’intérieur d’une nation qui paraît armée jusqu’aux dents (que ce soit réellement ou symboliquement) et qui pointe de diverses manières ses canons sur telle ou telle portion de ses citoyens ou sur tel ou tel segment du globe, cette idée-là n’est pas du tout scandaleuse, et, par conséquent, la proximité des armes à feu, pour quelque habitant que ce soit de l’Amérique du Nord, si elle ne s’est pas réalisée au sein d’un embranchement récent des généalogies familiales, se trouve probablement réalisée sur des embranchements plus lointains du temps jadis (ou alors elle se réalisera sur les ramifications indéfinies d’un avenir sujet à caution car on a vite fait de recevoir ne serait-ce qu’un random shot aux États-Unis). Autrement dit le traumatisme des armes à feu, tôt ou tard, finira par se manifester ou par se réanimer pour le moindre des ressortissants de l’Amérique du Nord administrée sous la mythique bannière cinquante fois étoilée. Dit encore d’une façon alternative : si les armes ont été contingentes pour l’enfant et l’adolescent Paul Auster, c’est qu’elles ont été ou qu’elles deviendront à un moment donné nécessaires, et, en l’occurrence, elles le sont devenues pour l’adulte rédigeant cet essai au soir de son existence, pour l’adulte qui refuse l’hypocrisie concernant l’état de santé général de sa patrie, tout comme elles ont été un déterminisme avant sa naissance, le secret family confessé attestant que les armes furent une nécessité parmi les siens, une figure imposée qui a eu des répercussions multiples dans la mesure où le père du romancier, Samuel Auster, s’est fait un honneur de ne pas les promouvoir – de faire quasiment comme si elles n’existaient pas en dépit de leur sur-représentation sociale, et, surtout, de faire comme si ce dont il avait été le témoin oblique au cours de son enfance n’était pas arrivé parce qu’il n’en a jamais dévoilé quoi que ce soit.

Ce n’est que fortuitement que Paul Auster a reçu le détail des circonstances que son paternel avait pendant si longtemps choisi de taire (3). Les faits pour le moins encombrants nous ramènent à l’époque des brûlantes séquelles de la Grande Guerre et ils se sont déroulés à Kenosha (Wisconsin). Séparé de sa femme depuis quelques semaines ou quelques mois, le grand-père de Paul Auster (Harry Auster – né en 1882), le jeudi 23 janvier 1919, a été abattu par celle-ci (Anna S. Auster – née en 1877 et morte en 1957) alors qu’il était revenu en coup de vent à son ancien domicile pour apporter des cadeaux à ses enfants. L’oncle de Paul Auster (Irving Auster – né en 1910 et mort en 1984), deuxième plus jeune enfant d’une large fratrie, fut le témoin direct de la scène de crime lors même que son frère Samuel était déjà couché (il avait sept ans et demi et sa mère venait de le conduire au sommeil). C’est un pistolet dont s’est servi Anna pour tuer Harry et le projectile fatal est probablement celui qui a pénétré le cou de la victime (cf. p. 16). On imagine avec épouvante ce que Irving a pu voir dans les yeux de son père et dans les yeux de sa mère, la démence dans ceux-ci et la stupéfaction dans ceux-là, peut-être même des «yeux fous de poisson mort» (4) dans l’œil assassin de sa marâtre. On imagine encore la manière par laquelle cette tragédie optique pour Irving Auster a pu se déporter sous les dehors d’une tragédie acoustique pour Samuel Auster, car, en effet, on ne peut concevoir que le bruit des coups de feu n’ait pas réveillé en sursaut le frère cadet aussitôt après la détonation fondatrice de la catastrophe. La sensible conjugaison de la vue et de l’ouïe par le truchement de ces deux frères nous incite à postuler une immédiate contamination de tout l’appareil sensoriel de la famille Auster à cet instant précis, à la suite de quoi, d’un point de vue également hypothétique, nous subodorons que les sons et les images de cette tragédie, pour les générations futures, ont pu susciter une souterraine contamination de l’appareil psychique et plus ou moins tourmenter tel ou tel descendant. À ne s’en tenir du reste qu’à Paul Auster et à son géniteur Samuel, on sait que celui-ci est décédé le dimanche 14 janvier 1979 à un âge qui n’était pas spécialement avancé, on sait aussi que sa mort fut brutale, inattendue, comme si elle avait été causée par une balle perdue ressuscitée d’entre les mauvais souvenirs du mois de janvier 1919, exactement six décennies auparavant, et ce choc potentiel, ce contrecoup présumé dans l’organisme malmené du père, pour peu que l’on nous accorde les mansuétudes de l’exégèse psychanalytique, aura décelé dans la tête du fils une autre matière à transpercer (ou, pour mieux l’exprimer, l’antimatière de l’inconscient), puis, subséquemment, d’autres moments de la vie à perturber en sourdine, autant de raisons d’initier une activité créatrice de romancier afin d’élargir la focale de la violence domestique à l’échelle d’une violence nationale (5).

De telle sorte que la ligne de démarcation psychologique ou ontologique entre Paul Auster et David Vann n’apparaît plus comme tellement évidente après ce sombre détour. Le premier, simplement, n’a pas subi son père et ses proches avec les deux mains pleines de guns ou de rifles, toutefois les coups de feu de 1919 n’ont pour ainsi dire jamais cessé de résonner dans le double-fond de la chronique familiale, résonnant à l’unisson de toute l’Amérique commotionnée par un arrière-goût de poudre, tandis que le second, par la terrible promiscuité de son vécu dans le létal sillage des armes, s’est toujours situé sur l’insipide zone du goût achevé de la poudre. En fin de compte, un coup de feu, s’il possède une limite physique dans le temps et dans l’espace (limites certes constamment agrandies grâce à la technique de fabrication des armes ou à cause d’elle), n’en possède nullement selon une perspective métaphysique. Ce sont des temporalités et des spatialités immesurables que les balles tirées en Amérique continuent de fendre de leurs fusantes trajectoires. Et nous ne parlons d’ailleurs que des balles qui ne sont pas destinées à une cible humaine parce que ce sont des balles que l’on a vues ou entendues, des balles qui nous ont frappés d’emblée de leur pulvérulente fulmination, qui ont aménagé le terrain du prochain et inévitable traumatisme, ou, alors, des balles dont la mention ou l’intuition nous frappent à contretemps, comme toutes ces déclinaisons de balles ont frappé à la fois les sens et le sixième sens de Conrad Aiken, le 27 février 1901, quand, aux heures du timide feu astral de l’aube, le grossier feu balistique s’est deux fois invité dans la tranquillité relative de cet enfant de onze ans, quand son papa paranoïaque, donc, a d’abord trucidé sa maman désignée coupable d’un impardonnable forfait par l’insensée logique d’un délire de persécution, usant de son arme, ensuite, pour s’enlever la vie. De si impensables et insoutenables catabases de l’humanité ne peuvent être que duratives, pérennes, appesanties quelque part au creux des âmes affolées par la soudaineté de ces fureurs, elles n’ont pu faire de Conrad Aiken qu’un inventeur de fictions et un poète, un entrepreneur en sublimations de la détresse, parce que, si ce n’avait pas été le cas, elles n’eussent pu faire de lui qu’un pauvre englouti – le sacrifié collatéral d’une inadmissible société travaillée de l’intérieur par les plus agressives pulsions. Mais combien d’êtres humains ne verront jamais le bout de ce tunnel et seront finalement repris par les ténèbres d’une balle qui n’a pas même crucifié leur chair ? Quelle est la proportion de ces vies américaines que le tapage des armes à feu a jetées dans des gouffres dont nul ne remonte ? S’inspirant d’un déstabilisant passage de l’Évangile de Matthieu pout intituler l’un de ses plus emblématiques textes, Flannery O’Connor, du haut de sa terrifiante et pourtant miséricordieuse lucidité, ne manque point d’asséner que ce sont les violents qui l’emportent (6), et que, par-delà les fanatismes religieux qui gangrènent le deep south, il y a peut-être, à la racine de ces violences illuminées, une rhizomique institution des armes à feu (héritée de la Confédération) qui devait anticiper fatalement sa prévisible synergie avec les aberrantes variétés de l’intégrisme chrétien. C’est en tous les cas la piste de lecture que nous privilégions pour comprendre l’existence brisée du jeune Frank Tarwater, un garçon fanatisé de quatorze ans, personnage central du roman de Flannery O’Connor, aussi bien façonné par la violence des armes à feu que par une sidérante herméneutique littéraliste de la Bible. Comment pouvait terminer une telle énergumène sinon en confondant les actes saints du baptême avec l’acte infernal de la noyade ?

La suite de cette étude se trouve dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, gregory mion, l'amérique en guerre, paul auster, pays de sang |  |

|  Imprimer

Imprimer