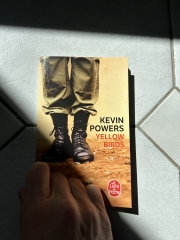

L’Amérique en guerre (34) : Yellow birds de Kevin Powers, par Gregory Mion (30/04/2024)

Crédits photographiques : Kevin Powers Gary Hershorn (Getty Images).

L'Amérique en guerre.

L'Amérique en guerre.«But dark will treat him kinder

Than man would anywhere.»

William Faulkner, The Gallows.

«Ils avaient été semés, pour habiter. La mort les a arrachés à leur contexte.»

Elfriede Jelinek, Totenauberg.

De quelle nature sont ces yellow birds qui donnent un intitulé sibyllin à ce premier roman semi-autobiographique de Kevin Powers ? Pourquoi ce vétéran de la seconde guerre du Golfe en Irak a-t-il choisi des oiseaux jaunes pour servir de frontispice à son livre ? La réponse est en partie indiquée par l’une des épigraphes qui reprend un chant militaire typique de l’armée des États-Unis, une chanson de soldat faussement fanfaronne où il est question d’appâter un oiseau avec des miettes just before smashing his fucking head. Ce n’est du reste qu’après avoir lu ce bref livre de sang que l’on peut débusquer l’autre partie de la réponse et postuler finalement que les soldats de l’armée américaine sont des oiseaux appâtés – leurrés – par le discours patriotique avant d’être broyés par le système de la guerre et l’impensable répétition des politiques spécieuses. Il y a en amont une valorisation de l’homme en tant qu’il est un soldat au service de la nation, et, en aval, il y a une destruction de ce même homme en tant qu’il est un soldat deux fois brisé : ou mort à la guerre ou mort psychiquement de la guerre, mort d’une guerre abusive comme le sont à vrai dire toutes les guerres, puis, de retour au pays qui l’a envoyé en enfer (revenu dans un cercueil ou dans l’invivable quotidien du traumatisme), il meurt encore de la main invisible d’un répugnant paternalisme, d’une main qui serait à la fois celle de la loi du marché de la guerre et celle de la loi du marché affectif de la guerre, comme une immense poigne de fer qui viendrait mimer un réconfort, un geste de solidarité pour la famille du soldat killed in battle, lors d’une pesante cérémonie d’obsèques, ou lors d’une signature administrative supposée relancer la liberté de l’aliéné polytraumatisé, tout en continuant de procéder à la nutrition économique de ce qui permet à la guerre de se poursuivre tambour battant et à l’économie de se nourrir des conséquences avantageuses de la guerre, malheureuse et rampante manifestation d’un ouroboros (οὐροϐόρος) de l’argent belliqueux.

De quelle nature sont ces yellow birds qui donnent un intitulé sibyllin à ce premier roman semi-autobiographique de Kevin Powers ? Pourquoi ce vétéran de la seconde guerre du Golfe en Irak a-t-il choisi des oiseaux jaunes pour servir de frontispice à son livre ? La réponse est en partie indiquée par l’une des épigraphes qui reprend un chant militaire typique de l’armée des États-Unis, une chanson de soldat faussement fanfaronne où il est question d’appâter un oiseau avec des miettes just before smashing his fucking head. Ce n’est du reste qu’après avoir lu ce bref livre de sang que l’on peut débusquer l’autre partie de la réponse et postuler finalement que les soldats de l’armée américaine sont des oiseaux appâtés – leurrés – par le discours patriotique avant d’être broyés par le système de la guerre et l’impensable répétition des politiques spécieuses. Il y a en amont une valorisation de l’homme en tant qu’il est un soldat au service de la nation, et, en aval, il y a une destruction de ce même homme en tant qu’il est un soldat deux fois brisé : ou mort à la guerre ou mort psychiquement de la guerre, mort d’une guerre abusive comme le sont à vrai dire toutes les guerres, puis, de retour au pays qui l’a envoyé en enfer (revenu dans un cercueil ou dans l’invivable quotidien du traumatisme), il meurt encore de la main invisible d’un répugnant paternalisme, d’une main qui serait à la fois celle de la loi du marché de la guerre et celle de la loi du marché affectif de la guerre, comme une immense poigne de fer qui viendrait mimer un réconfort, un geste de solidarité pour la famille du soldat killed in battle, lors d’une pesante cérémonie d’obsèques, ou lors d’une signature administrative supposée relancer la liberté de l’aliéné polytraumatisé, tout en continuant de procéder à la nutrition économique de ce qui permet à la guerre de se poursuivre tambour battant et à l’économie de se nourrir des conséquences avantageuses de la guerre, malheureuse et rampante manifestation d’un ouroboros (οὐροϐόρος) de l’argent belliqueux. Ce n’est sans doute rien d’autre que ce cynisme absolument américain que raconte Kevin Powers avec ces vulnérables Yellow birds (1) – ou ces dindons de la farce – pris au piège dans la cage des devoirs très ambigus des militaires d’Amérique engagés sur des fronts très litigieux, dans cette pluralité de devoirs qui signifie que l’action se rend conforme aux devoirs particuliers de l’armée, aux devoirs de remplir sa mission correctement, de mourir convenablement après l’ennemi ou de survivre héroïquement à tous les morts du camp adverse, action de conformité, de conformisme, donc, bien plus évidemment qu’elle n’est une action réalisée par devoir, selon l’exclusivité d’un devoir moral recommandé par la tradition kantienne (2), selon une modalité universelle du devoir qui déboucherait nécessairement sur l’objection de conscience et ce faisant sur l’impossibilité de tuer (car il n’existe aucun monde où l’acte de tuer mériterait d’être universalisé quand bien même les ruses de la Raison historique hégélienne (3) voudraient nous faire croire que l’Histoire avance rationnellement vers le meilleur parfois au prix élevé d’un douloureux passage par le pire). Décidément non, mille fois non, il n’est aucun indice présent dans le texte du jeune romancier qui vaille que l’on enclenche la mécanique déplacée d’une justification des événements de l’Irak par les détours scolaires d’une dissertation de philosophie où il faudrait fonder un équilibre artificiel entre l’archi-sainte morale de Kant d’un côté, et, d’un autre côté, les subtils mobiles de Hegel pour saisir ou pressentir la destinée des peuples : tout romanesque soit-il, tout effaré soit-il de relater par le biais d’une fiction les circonstances d’une tromperie sur la marchandise du patriotisme, le désolant rapport de Kevin Powers, par son allure de récit déguisé en ce qui concerne la catastrophe irakienne, nous oblige à éliminer toutes les acrobaties philosophiques possibles afin de miser sur une sorte de jusqu’au-boutisme de la pensée, sur une sorte de fanatisme de la paix, un genre de fanatique et paradoxale recherche de la concorde dans sa dimension perpétuelle, et, sur ce point, non seulement le perfectionnisme moral de Kant doit être brigué envers et contre toute espèce de concession d’imperfectionnisme, mais, par ailleurs, il doit concrètement nous amener vers une définitive damnation de la guerre au nom d’une idéale mystique de l’existence pacifiée. Et cette mystique ne peut se comprendre qu’à l’instar d’une communauté humaine reflétant le corps mystique du Christ où le moindre conflit sera perçu non pas tant à l’image d’une médiocre opposition à la loi divine, mais plutôt à l’image d’une impossibilité, d’une faute logique, d’une aberration dans la mesure où il n’est pas envisageable que les membres d’un même corps soient en situation antagonique. Autrement dit les déplorations de la guerre formulées par Kevin Powers doivent nous inciter à vouloir aussi bien les rigueurs de Kant sur le pacifisme que les difficiles pratiques de Dorothy Day vis-à-vis des saintetés de la non-violence aboutissant à la doctrine d’une humanité réverbérant le corps mystique du Christ (4). En lisant de telles abominations, en acceptant de suivre Kevin Powers sur les injustifiables champs de bataille du Moyen-Orient et sur les brisées de la mortelle mélancolie du survivant qui lutte avec les perspectives de la survie autant qu’avec le verdict potentiel d’un suicide rédempteur, nous nous devons de prêter la main aux extrémismes de la paix ne serait-ce déjà que pour répliquer aux extrémismes de la guerre, et, dans cette optique, nous ne faisons que renforcer la chaîne de lumière de ceux qui ont cru à la décisive influence de l’ahimsa de Gandhi telle qu’elle avait été inspirée par Tolstoï (5) et telle qu’elle fut exacerbée par l’intransigeant catholicisme de Dorothy Day.

Cela dit, factuellement parlant, les horreurs colligées par les voies désolées de la province de Ninive où Kevin Powers a combattu, au septentrion de l’Irak, principalement dans la ville de Tal Afar (6), se retrouvent au sein des chapitres consacrés à la pression directe du phénomène de la guerre, à cheval entre les années 2004 et 2005, mais les faits de guerre débordent leur simple factualité et nous transportent à des niveaux de réflexion plus affinés, plus inquiétants également, les horreurs se dispersant dès lors que le narrateur regagne les États-Unis, les responsabilités se diluant, les chocs mentaux semblant se déporter tant dans le paysage que dans l’ordinaire de la population (cf. pp. 121 et 142), si bien que, métaphysiquement parlant, l’impression d’une blessure totale refait surface, le sentiment d’une mutilation du corps total et christique de l’humanité revient nous hanter. Or même si le sens de la responsabilité individuelle ne peut manquer de nous subjuguer à la lecture de ces pages d’action et de rumination, il n’en demeure pas moins que cette responsabilité frappe tout le monde, à commencer par le lecteur, ce qui rappelle les déclarations de Dorothy Day au lendemain du funeste 1er septembre 1939, à savoir qu’il ne fallait pas trop vite désigner d’un doigt accusateur et certain de sa virginité l’ostentatoire chancre du nazisme, mais, tout au contraire, interroger les strates d’avilissement du monde entier, les réciprocités planétaires d’un fléchissement des âmes qui faisaient de la Terre entière un fruit bassement mûr pour les basses œuvres d’une guerre mondiale.

Et de l’avilissement, de la dépravation des esprits, de la démission de toutes les missions qui font une vive armature de concordance entre les hommes, il en fallait pour que fussent jetés dans la guerre John Bartle et ses vingt-et-un ans (le narrateur de ces géhennes irakiennes), puis Daniel Murphy et ses dix-huit ans, celui-ci étant censé profiter de la protection de celui-là, d’une amicale promesse de secours au milieu de ce qui rend immédiatement obsolète la plus élaborée des notions de sauvetage. En effet on ne peut réchapper que par un malin miracle ou par l’obscénité de la chance à un environnement où la guerre se voit envisagée comme une présence consciente et volontariste dans son activité de mortalité (cf. pp. 11-2), dans sa traque de l’ultime signe de vie ou dans son acharnement à massacrer (cf. p. 28) – à défaire le Fait pourtant réputé indéfectible de la Création de Dieu. N’est-ce pas d’ailleurs cette constante velléité de détruire les ouvrages de telle ou telle divinité qui désavoue dans l’un et l’autre camp les intentions de la guerre et particulièrement de cette guerre-ci où les troupes américaines ont dû chaque jour cohabiter avec les sensibles mobilisations de la prière émises aux balcons des minarets ? Comment la lourdeur des armes peut-elle coexister avec la légèreté de ces muezzins qui «[appellent] à la prière» pendant que «le soleil se [couche] dans un camaïeu de violets et de rouges» (p. 138) sur les cités dévastées où envers et contre toute profanation des hommes et des femmes répondront aux exhortations du sacré ? À l’égal d’une récurrente épiphanie (cf. pp. 15 et 182), le muezzin brise la fausse note de la guerre, la partialité de ses arguments, afin de revendiquer l’impartialité des bénédictions qui sauront atteindre le cœur des cieux. De là viendront peut-être les lumières consolatrices en mesure d’atténuer les lumières oppressantes de ces soleils tantôt assimilables à «une gigantesque tache de sang à l’horizon» (p. 182), tantôt analogues à «un trou blanc dans les ténèbres» (p. 28), soleils d’effroi, astres du jour semeurs de nuits où toutes les aubes se contredisent. L’Amérique néanmoins ne veut ni voir ni entendre, ni voir que le soleil est une étoile des ténèbres behind the war coils of smoke, ni entendre que le muezzin est un rhapsode dévoué à l’épique travail d’un dieu bâtisseur de mondes, elle ne le peut pas, elle ne l’a jamais pu, car, de toute évidence, l’opération «Liberté irakienne» lancée par George W. Bush au mois de mars 2003 ne contenait aucun doute légitime à propos du bien-fondé de la guerre, aucune hésitation sur la détention d’armes de destruction massive en Irak, aucune perplexité sur la nature tyrannique de Saddam Hussein et la nature libératrice des États-Unis, et les soldats conditionnés pour obéir aux ordres avaient dûment été privés de toute faculté critique et esthétique (réfléchir et sentir sont prohibés lors des camps d’entraînement de la soldatesque yankee où l’on déforme les structures de l’humanité pour former des exécutants imperméables aux réalités morales et submersibles à l’irréel de l’immoralité). Ce n’est que rétrospectivement que le sens commun revient – s’il revient – et que le vétéran a l’opportunité de s’interroger, de réaffirmer l’usage de son entendement, parfois d’écrire, de narrer l’inénarrable comme le fait Kevin Powers en vue d’initier un geste critique de la raison et un réveil des sensations, en vue, fondamentalement, de porter symboliquement plainte contre la déraisonnable logique de cette seconde guerre en Irak rapidement devenue guerre civile et lutte saturnienne à l’encontre de l’État islamique, en vue, encore, de réactiver les zones sensitives jadis obstruées pour se rendre compte que les panoramas de Ninive possédaient quelque insoupçonnable matière susceptible de soulever une âme attentive, une âme qui eût pu, si elle n’avait pas été détournée par les vils éducateurs de guerre, s’apercevoir que les soleils étaient sanglants et que les déserts étaient autant d’incitations à déserter pour aller se sustenter de leur mysticisme arénacé.

Or le troupier Daniel Murphy n’est jamais revenu (sinon dans une boîte) et il n’aura jamais l’occasion de récupérer des facultés qu’on lui avait confisquées pour ne lui laisser que des compétences d’irréflexion et de passivité. Sur la ligne de vie de son existence avortée, «il aura toujours dix-huit ans et il sera toujours mort» (p. 40). Lui comme tant d’autres victimes frontales de la guerre auront signé un pacte inconscient avec la mort, d’abord en s’accoutumant à elle, en s’habituant à la ponctualité de la finitude dans sa version barbare et prématurée, en la reconnaissant comme la règle du champ d’honneur et en reléguant donc les propriétés de l’émotionnel au rang de l’exception (cf. p. 20), après quoi le phénomène d’acclimatation à la mort les aura préparés voire justifiés à mourir non pas en philosophes, non pas en vivantes et vivaces intelligences qui se seraient donné la tâche d’apprendre à mieux vivre en apprenant à mourir (7), mais en hommes déjà morts qu’une société cynique avait déjà tués en les déclassant socialement pour les requalifier au sacrifice nationaliste, pour les décorer de la seule décoration à laquelle ils pouvaient aspirer : la médaille du mérite de guerre ou plutôt la médaille de la mort méritée avant l’heure. Ce dont la guerre avait besoin, ce dont cette guerre avait la nécessité impériale, c’était d’une masse «de garçons ordinaires» (p. 44) prêts à l’emploi, tout de suite opérationnels pour les contestables opérations de l’Amérique, d’emblée disposés aux dispositifs des troubles affaires de l’État. On avait même enseigné à cette jeunesse immolée qu’il fallait qu’elle «trouve [en elle] le méchant» (p. 52) pour identifier la méchanceté de l’ennemi, qu’elle se renie en somme, qu’elle s’oriente à partir du vice, à dessein, d’une certaine manière, de pouvoir moins la regretter une fois qu’elle serait passée de vie à trépas parmi les atrocités de l’Irak. Et si l’on osait, l’on irait jusqu’à suggérer un complet renversement des mérites : ce n’est que le démérite des élites américaines qui a propulsé tout un juvénile contingent des États-Unis dans l’impasse des destinées interrompues, et, comme souvent, les autorités décisionnaires fomentent les conflits depuis les lieux sûrs de la bourgeoisie aux fins de ratifier un prolétariat de la guerre. Ce sont les individus les plus en sécurité qui ourdissent l’insécurité, les plus planqués qui exposent ceux qui sont déjà très exposés à la difficulté de vivre, et, comme si ce n’était déjà pas suffisant de devoir supporter la pénibilité de l’inégalité sociale, il faut encore ajouter à cela l’inconvénient de l’inégalité historique, c’est-à-dire ce calomnieux moment de basculement où une société entre en guerre (ou traverse un changement radical) et accélère l’immolation de ceux qui étaient déjà socialement sacrifiés.

Il ne peut en résulter qu’un pays dont l’âme est dégradée, perdue, parce que ce sont des corps ploutocratiques qui ont cessé de baigner dans l’océan aristocratique de l’âme, des corps de corruption qui ont organisé l’hécatombe d’hommes et de femmes dont les corps christiques n’ont jamais cessé de baigner dans une âme divine. Ces organisateurs de la guerre – ces méprisables complices des Holocaustes – illustrent parfaitement la flagrante supériorité du Mal moral (consenti) sur le Mal naturel (subi) car ils sont beaucoup plus nuisibles que toutes les catastrophes naturelles ou toutes les maladies incurables qui proviennent plus ou moins d’inexplicables causalités : ce sont des êtres néfastes qui accentuent la distance entre l’homme et l’humanité, des êtres narcissiques, carriéristes, putassiers, des êtres dont l’égocentrisme se déroute dans la guerre elle-même puisque le soldat s’adapte à la croyance du solipsisme inconditionnel de sorte à vouloir que l’autre meure à sa place (cf. p. 21). Le mensonge social rencontre alors son écho dans le mensonge méta-social de la guerre : l’union ferait la force mais c’est la désunion qui règne, et, pour peu que l’union règne, elle n’est que l’union des coquins qui aménage d’autres désunions – l’union de nos plus mauvaises parts qui cause un terrible préjudice à ceux qui voudraient s’unir en fonction des meilleurs parts d’eux-mêmes. Aussi fallait-il que Daniel Murphy se rapportât dès le départ à un spectre flottant dans les plus fatals couloirs de l’Amérique, a phantom from the outset, un innocent que tout concourait à dématérialiser sur la surface matérialisée d’un monde méchant, une spectrale silhouette sur laquelle on pouvait lire par anticipation la mort violente, «[la contorsion] dans les airs» tandis que «son corps martyrisé» dégringole «par la fenêtre d’un minaret» (p. 90). Quand on imagine cela comme se le figure un John Bartle affligé, crucifié de remords et de culpabilité dans une cathédrale de Rhénanie, quand il se l’imagine parce qu’il n’a fait que recueillir la dépouille mortifiée de son camarade au pied d’un minaret qui s’apparentait à «un antique point d’exclamation» (p. 212), quand il se représente cette chute icarienne de l’excessive innocence alors même que lui, le rescapé troufion John Bartle, se trouve en transit vers le pays natal, en recueillement improvisé au sein d’un édifice religieux de Kaiserslautern, il ne peut vainement que se flageller de n’avoir pas eu la magnanimité d’incarner ne fût-ce qu’un succédané du «saint Curé d’Ars» (p. 66).

Sauf que la guerre implique une navrante et assassine espèce d’hyperthymie qui vient aussitôt disqualifier les moindres attraits pour la lucidité ou la tempérance pacificatrice. Le cas clinique du sergent Sterling en atteste : la guerre l’a doté d’un courage exubérant qui confère à «l’autosacrifice fondamental» (p. 53) et le réduit quelquefois au comportement d’un insane trigger-man ne faisant plus aucune discrimination rationnelle parmi les opposants terroristes et les civils immaculés. Par conséquent l’emphase de la guerre correspond toujours à une sinistre adrénaline où le combattant glorifie l’excitation de cet «instant» précis, de cette nette imminence déterminant et définissant «le moment où [l’on] sait ce qui va se passer et l’impact lui-même» (p. 105). On se rapproche ici d’une indécente érotique de «l’accident de voiture» (p. 105) qui n’est pas sans évoquer les perversions décrites par J. G. Ballard dans son roman Crash, comme si la guerre était une conduite à tombeau ouvert, une entêtante folie du volant, une certitude d’aller droit dans le mur tout en jouissant de l’espace qui nous sépare encore de la zone de choc (cette seconde où la balle est sur le point de transpercer un cerveau ou un cœur en étant tirée à plusieurs centaines de mètres de la cible, cette milliseconde où la mine explose sous nos pieds avant de nous envahir dans les ténèbres). Et pourtant la joie n’est pas moins érogène lorsque le combat n’a pas foudroyé l’un ou l’autre de nos organes vitaux (cf. pp. 125-132), lorsque nous avons propicement esquivé les hautes probabilités d’une macabre conclusion, lorsque nous sommes debout au milieu des gisants, orants par défaut, témoins gênants et à perpétuité abasourdis par les visions de ces cadavres «rigides et pestilentiels [gonflant] sous le soleil dans des positions improbables, certains le dos légèrement décollé du sol, d’autres tordus de façon absurde comme obéissants à des règles géométriques morbides» (p. 133). De telles scénographies perturbatrices des équilibres naturels dessinés par Léonard de Vinci avec son Homme de Vitruve sont promptes à engendrer de durables voire d’inexpiables commotions psychiques. L’empilement de ces images démentes trouble autant le lobe temporal où siège la mémoire que la mémoire à proprement parler du corps, et, de ce fait, il est fréquent que les anciens de la guerre – une fois rapatriés sur le territoire prétendument libre de leur pays – soient ensorcelés par des mouvements involontaires, par une activité motrice aberrante et dissociée de toute volonté, ici se recroquevillant dans leurs lits de cauchemar, là serrant la crosse d’une sulfateuse imaginaire dès qu’un vacillement de l’ambiance ravive en eux les réflexes de la lutte armée (cf. p. 111).

Ces conditions de persistance traumatique ont des répercussions sur le mécanisme des reconnaissances ou des honneurs militaires publics. L’héroïsme déduit de la guerre est bien trop nébuleux pour accepter les banderoles apologistes, les annonces des pilotes d’avion célébrant un soldat qui rentre au bercail, ou, dans le même genre d’élan fraternel, la charité d’un garçon de café à l’égard d’un soudard exténué de ses expériences indicibles. Ce qui empêche de recevoir pleinement ces démonstrations de fierté nationale, c’est l’invivable décalage entre la responsabilité d’avoir tué, d’avoir massacré parfois, et l’insolente légitimation patriotique, l’arrogante gratitude des services étatiques pour ceux qui sont partis se battre en leur nom. D’avoir été le receleur de ces apocryphes bontés de l’État crée une asphyxie, une honte, un sentiment de scandale d’avoir été nié en bloc – de s’être nié en bloc aussi – afin de participer aux engrenages d’une guerre injuste commise par un obscène impérialisme (cf. pp. 153-5). Et cette honte va si loin qu’elle contraint John Bartle à ressentir de la haine pour ses amis. Il ne peut pas les revoir car non seulement leurs vies respectives ne sont plus compatibles avec la sienne, avec sa vie de mort-vivant ou de fantôme monté en grade sur l’organigramme des capacités fantomales, mais, en outre, il ne peut pas les revoir sereinement car il ne saurait plus voir en peinture l’arbitraire de leurs existences épargnées et la prédestination de son existence invalidée. Sans parler du fait que John Bartle s’en veut d’être rentré vivant, de s’être ajusté aux irrecevables injonctions de la guerre (cf. pp. 164-5), à l’instar d’Imre Kertész qui n’a pas du tout retenu ses mots à propos de quelques regrettables manières d’avoir surmonté l’insurmontable univers concentrationnaire (8). Pour John, pour tant d’autres également, la guerre n’est qu’une «fumisterie», une mystification monstrueuse qui assujettit les hommes à devenir aussi monstrueux que les principes qui régissent toutes les nuances d’une polémologie de civilisation (par contraste avec les polémologies naturelles où nul composant ne peut prendre consciemment l’avantage sur la force qui le soumet à déployer sa force propre). Être en guerre, finalement, c’est être tératologique, tératogène – c’est approuver la réversibilité de ce qui devrait être irréversible en nous, l’humanité en l’occurrence, pour que le drapeau de l’inhumanité soit hissé au pinacle de notre caractère et pour qu’il prenne le vent des plus homicides ordonnances de l’État. Refuser les dysmorphies de la guerre, c’est, d’une part, risquer les représailles administratives des politiques de la guerre, et, d’autre part, c’est risquer de mourir étant donné que tous ceux qui n’ont pas métabolisé la monstruosité de l’Irak sont tous condamnés à disparaître sauvagement à brève échéance. Et puisque John Bartle a survécu là où Daniel Murphy a péri, c’est que, en toute cohérence de ces tristes raisonnements, l’un était déformé pendant que l’autre avait conservé la forme originelle de l’humanité, l’un était accessible aux malformations de la guerre pendant que l’autre était inaccessible à ces entreprises de démantèlement de l’homme. Il n’en faut pas davantage pour dévorer une conscience qui s’est réveillée du dogmatisme de la guerre et qui se trouve désormais rongée par les révélations de ce que fut l’Irak en sa seconde mouture : la continuation de l’interlope gendarmerie mondiale américaine où les plus irrépréhensibles des hommes ne peuvent triompher des plans manigancés par les plus répréhensibles de leurs semblables, où ils ne peuvent en triompher a priori ou a posteriori des combats, ni même in situ, et, à ce titre, le traumatisme qui s’empare progressivement de John Bartle doit servir à valider sa pureté, sa fraternité avec son camarade mort, car, au fond, il n’est pas vraiment différent d’être mort biologiquement ou d’être mort mentalement. Autrement dit Daniel Murphy est mort depuis l’intérieur de la guerre, là où, insidieusement, John Bartle est mort a posteriori, mais d’autres jeunes gens, tel que l’engagé Baleine de Full Metal Jacket, en meurent a priori – et cette tripartition de la temporalité meurtrière de la guerre entérine une Trinité des Innocents où certains meurent des futurs proches de l’impureté, où certains succombent de l’impureté cristallisée, où certains, enfin, décèdent de l’impureté résiduelle.

Il va de soi que le plus insoutenable, pour John, c’est de savoir et de se souvenir que Daniel avait le béguin pour une femme médecin en début de carrière, une jeune urgentiste enrôlée dans l’armée, idéaliste peut-être, imprévoyante probablement, étanche, assurément, aux corruptions du cœur comme pouvait l’être son secret soupirant (cf. pp. 171-2). Cette fille médecin personnifiait pour Daniel un conduit de dérivation qui le faisait sortir des quartiers généraux pour le transporter vers les quartiers médicaux excentrés, près des tentes d’un hôpital de campagne où il appréciait regarder les gestes de la rassurante doctoresse, «dernier rempart de gentillesse et de douceur» (p. 173) en surplomb d’un univers saccagé dans toutes ses ramifications. Aussi le saccage ne tarde pas à destituer l’institution de ce relatif eldorado médical : une attaque détruit ces installations de fortune et tue la soignante qui soignait son prétendant sans en avoir un atome d’idée (cf. pp. 175-182). L’ignominie de cet ineffable sort plonge Daniel dans un délire et celui-ci substitue donc le conduit de dérivation du field hospital à présent ravagé par une dérive neurologique et ambulatoire : il fugue, il erre, et, selon l’objectivité de plusieurs dépositions recueillies dans la ville suppliciée de Tal Afar, il aurait vagabondé en tenue d’Adam avant d’être enlevé par l’ennemi punisseur. Et nous connaissons du reste l’épilogue de cette tragique errance : un corps délesté de la vie et récupéré sous l’ombre sagittale d’un minaret, un corps déplacé par John Bartle et le sergent Sterling, un corps in fine jeté à la rivière, un corps irrécupérable tant il était stigmatisé par d’inadmissibles marques du pandémonium irakien, un corps évacué au mépris de toute législation officielle, ce qui vaudra à ce binôme de soldats les retombées du droit américain qui enverront le narrateur en purgation carcérale de peine et son acolyte au suicide (cf. pp. 193-4). Il ne reste alors plus qu’à prier pour John Bartle et pour son double partiel – Kevin Powers en tant qu’il est un Moi dont la maison a vu ses portes fracturées par les persécutions de la guerre et vaguement réparées par un exercice d’écriture cathartique.

Notes

(1) Kevin Powers, Yellow birds (Éditions Stock, 2013). Traduction d’Emmanuelle et Philippe Aronson. Nous travaillons à partir de l’édition du Livre de Poche (2014).

(2) Cf. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs et Critique de la raison pratique.

(3) Cf. Hegel, La Raison dans l’histoire.

(4) Pour profiter d’une rigoureuse analyse des propositions radicales de Dorothy Day, on consultera le dernier chapitre d’un beau livre du théologien William Cavanaugh : Comme un hôpital de campagne (Éditions Desclée de Brouwer, 2016).

(5) Cf. Léon Tolstoï, Le Royaume des cieux est en vous (Éditions du Passager clandestin).

(6) Les lieux de l’Irak sont rebaptisés dans le roman (à l’inverse des lieux américains et du sas allemand de décompression situé à Kaiserslautern). S’agissant de la géographie américaine, l’entraînement du narrateur et de ses camarades s’est effectué à Fort Dix, à Trenton (New Jersey). Quant à son retour, c’est un retour qui se confond avec la région natale de l’auteur, à Richmond (Virginie). Et l’emprisonnement pour irrégularité vis-à-vis du protocole de la guerre (non miscible avec l’existence de l’auteur) a été purgé au camp militaire de Fort Knox dans le Kentucky.

(7) Cf. Cicéron, Devant la mort (Première Tusculane).

(8) Cf. Imre Kertész, Être sans destin.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, l'amérique en guerre, gregory mion, yellow birds, kevin powers |  |

|  Imprimer

Imprimer