Un faubourg de Toulouse de Raymond Abellio (14/05/2006)

Crédits photographiques : Mario Tama (Getty Images).

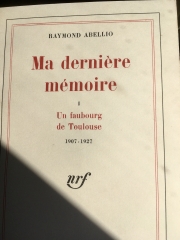

Raymond Abellio, Un faubourg de Toulouse (1907-1927), Ma dernière mémoire, t. I.

Parmi la multitude des splendides éclairs qui déchirent le texte de Raymond Abellio intitulé Un faubourg de Toulouse (le premier volume de Ma dernière mémoire, chez Gallimard), j'ai noté plusieurs propositions qui constituent la chaîne secrète d'une unique préoccupation, la trame invisible du motif dans le tapis évoqué jusqu'à l'obsession par James. Ainsi : «Seuls les faibles me demandent encore ma chaleur. Ils veulent s’y assoupir. Mais ils se trompent sur moi, ils me prennent pour l’enfant que j’ai été. Je n’ai plus de chaleur disponible, je la change toute. Éternels voleurs d’énergie, enfants adultérins de Prométhée, profanateurs du feu dont ils ne dérobent que la fumée charbonneuse ! J’appelle forts ceux qui ne me demandent rien, mêlant à la mienne leur lumière, qui est la même.» J'ai cru déceler dans ce premier passage le superbe accent, d'une violence comprise, ordonnée, devenue force, qui soulevait les pages les plus frémissantes du Journal de Jean-René Huguenin, pressé de conquérir son être, de ramasser (comme on dit d'un puissant dogue qu'il ramasse ses muscles avant de bondir sur sa proie) ses actions afin qu'elles deviennent actes et, ainsi concentrés, parviennent à trouer la trame autrement impénétrable du monde. La tentation prométhéenne guette Abellio, d'autant plus nettement qu'il ne prétendit jamais pour sa part dérober le feu aux puissances célestes asservissantes pour le rapporter aux hommes. Ainsi encore : «Je ne me réclame d’aucun drapeau, d’aucune cause. Indestructible, tout me touche. Immobile, tout m’atteint. Je frémis sans bouger. Jusqu’où va ma pensée, je ne sais. Ce frémissement même, qu’ébranle-t-il, jusqu’où porte-t-il sa vibration secrète ? Le monde n’est plus qu’un éternel été, mais sans soleil.» La sécheresse donc, une permanence de sécheresse plutôt comme on pouvait parler, étrangement, avec Gadenne, d'une permanence de désespoir, sécheresse d'ailleurs devenue brûlante aridité sous la plume d'Abellio qui constate : «Que pourrais-je aujourd’hui regretter ? Ce n’est pas un moindre sort que d’être appelé à explorer les extrêmes, surtout si l’on doit y trouver le désert.» Il est troublant de constater que la renaissance du penseur ne sera point associée aux habituelles métaphores liquides, qu'Abellio ne semble guère priser puisque tout son effort consiste, au contraire de se fuir, de se dissoudre, de s'amollir, de se tenir et retenir, de se concentrer, de se densifier, de parvenir à la dureté de sel d'une statue pétrifiée qui n'interdit pas le regard de l'autre mais qui au contraire veut être maître de son propre regard, son regard intérieur. De nouveau, cette fois explicitement notée dans Les Militants, la définition d'une transfiguration non pas mystique mais gnostique, asséchante et, j'ose le penser, stérile, quoi que prétende Abellio de son pouvoir de dévoilement : «L’homme ne devient réellement homme et ne connaît sa seconde naissance, la seule qui soit vraiment la sienne, que lorsque tous les objets s’éloignent de lui, – et je n’en excepte surtout pas ceux de l’art et ceux de l’amour, – et que cessant de leur confier son embryon de conscience, mais au contraire le retenant à soi, devenant conscient de sa conscience même dans sa forme pure, vidée, désappliquée de tout objet, il se met à cultiver en lui-même ce génitif intensificateur qui le fait entrer, par le seul et vrai recommencement radical, dans un monde entièrement nouveau d’existence, où les objets d’ailleurs ne sont pas perdus mais transfigurés.»

Parmi la multitude des splendides éclairs qui déchirent le texte de Raymond Abellio intitulé Un faubourg de Toulouse (le premier volume de Ma dernière mémoire, chez Gallimard), j'ai noté plusieurs propositions qui constituent la chaîne secrète d'une unique préoccupation, la trame invisible du motif dans le tapis évoqué jusqu'à l'obsession par James. Ainsi : «Seuls les faibles me demandent encore ma chaleur. Ils veulent s’y assoupir. Mais ils se trompent sur moi, ils me prennent pour l’enfant que j’ai été. Je n’ai plus de chaleur disponible, je la change toute. Éternels voleurs d’énergie, enfants adultérins de Prométhée, profanateurs du feu dont ils ne dérobent que la fumée charbonneuse ! J’appelle forts ceux qui ne me demandent rien, mêlant à la mienne leur lumière, qui est la même.» J'ai cru déceler dans ce premier passage le superbe accent, d'une violence comprise, ordonnée, devenue force, qui soulevait les pages les plus frémissantes du Journal de Jean-René Huguenin, pressé de conquérir son être, de ramasser (comme on dit d'un puissant dogue qu'il ramasse ses muscles avant de bondir sur sa proie) ses actions afin qu'elles deviennent actes et, ainsi concentrés, parviennent à trouer la trame autrement impénétrable du monde. La tentation prométhéenne guette Abellio, d'autant plus nettement qu'il ne prétendit jamais pour sa part dérober le feu aux puissances célestes asservissantes pour le rapporter aux hommes. Ainsi encore : «Je ne me réclame d’aucun drapeau, d’aucune cause. Indestructible, tout me touche. Immobile, tout m’atteint. Je frémis sans bouger. Jusqu’où va ma pensée, je ne sais. Ce frémissement même, qu’ébranle-t-il, jusqu’où porte-t-il sa vibration secrète ? Le monde n’est plus qu’un éternel été, mais sans soleil.» La sécheresse donc, une permanence de sécheresse plutôt comme on pouvait parler, étrangement, avec Gadenne, d'une permanence de désespoir, sécheresse d'ailleurs devenue brûlante aridité sous la plume d'Abellio qui constate : «Que pourrais-je aujourd’hui regretter ? Ce n’est pas un moindre sort que d’être appelé à explorer les extrêmes, surtout si l’on doit y trouver le désert.» Il est troublant de constater que la renaissance du penseur ne sera point associée aux habituelles métaphores liquides, qu'Abellio ne semble guère priser puisque tout son effort consiste, au contraire de se fuir, de se dissoudre, de s'amollir, de se tenir et retenir, de se concentrer, de se densifier, de parvenir à la dureté de sel d'une statue pétrifiée qui n'interdit pas le regard de l'autre mais qui au contraire veut être maître de son propre regard, son regard intérieur. De nouveau, cette fois explicitement notée dans Les Militants, la définition d'une transfiguration non pas mystique mais gnostique, asséchante et, j'ose le penser, stérile, quoi que prétende Abellio de son pouvoir de dévoilement : «L’homme ne devient réellement homme et ne connaît sa seconde naissance, la seule qui soit vraiment la sienne, que lorsque tous les objets s’éloignent de lui, – et je n’en excepte surtout pas ceux de l’art et ceux de l’amour, – et que cessant de leur confier son embryon de conscience, mais au contraire le retenant à soi, devenant conscient de sa conscience même dans sa forme pure, vidée, désappliquée de tout objet, il se met à cultiver en lui-même ce génitif intensificateur qui le fait entrer, par le seul et vrai recommencement radical, dans un monde entièrement nouveau d’existence, où les objets d’ailleurs ne sont pas perdus mais transfigurés.»La tentation est dès lors bien réelle qui mène Abellio jusqu'aux frontières du gouffre où il s'agit de se jeter, pour prouver à la bouche insinuante que celui qui a décidé d'accomplir le saut est bien un homme, rien de plus qu'un homme (et surtout pas le Fils de l'Homme), rien de moins qu'un homme cependant, c'est-à-dire une créature aux facultés illimitées, dont l'esprit contient le présent et l'avenir, comme le notait si justement Joseph Conrad, sans expliquer d'ailleurs cette curieuse incise dont l'intrusion frappe le lecteur le moins attentif. Puisqu'il faut, à n'importe quel prix, retrouver un substrat principiel, une espèce d'Ur-grund ténébreux depuis le sol nourricier duquel l'arbre de vie élance ces milliards de branches, toutes différentes et pourtant toutes issues du même tronc, des mêmes racines, de la même terre humide, la première mort sera violence, et arrachement, et durcissement sous l'éclat asséchant du terrible soleil de la décision. Ainsi, Abellio, comme Broch, plongé, tout proche de se dissoudre, dans la forêt des voix que décrit très longuement La Mort de Virgile, écrit : «L’homme est toujours supérieur à son milieu, il porte même en lui quelque chose qui transcende l’espace et le temps et l’en affranchit : on est bien forcé aujourd’hui de recommencer à croire à l’invisible et, si l’on y croit l’homme est un être d’avant le temps.» L'homme supérieur, contrairement à ce qui est ici affirmé, ne peut jouir de son statut qu'après avoir, comme Jacob, lutté contre l'Ange : l'homme supérieur ne l'est que par ce mouvement qui le jette dans les flots, sans la moindre possibilité de retour, parce qu'il a décidé, en même temps qu'il ne peut supporter d'appartenir à la masse grouillante de ses congénères qui, eux, ne savent pas, ne savent rien, de les quitter. Il faut ne pas craindre d'accomplir la volta do mar périlleuse des anciens marins. Ce qui dépasse donc, aux yeux d'Abellio, l'homme, ce n'est point quelque fumeuse transcendance mais, d'abord, peut-être uniquement : l'homme, celui, véritable, non point le pâle jouet de ses passions, des autres, des dieux, que je suis appelé à devenir.

Une reconquête disais-je ? Les manuels anciens enseignant les tactiques de guerre affirment tous qu'il est bien plus difficile de reconquérir un bastion ou un territoire perdus que de conquérir ceux-ci, de les arracher à l'ennemi. Dans la reconquête, on lutte d'abord contre soi-même et l'adversaire est alors, en somme, infiniment plus coriace que ne le sera jamais tel paltoquet plastronneur que notre volonté balaiera d'un revers léger et inattentif. Certes, cette seconde mort, cette mort dernière est le triomphe de la vie enfin reconquise sur la mauvaise mort, la dissipation stérile d'une vie lâche, perverse et narcissique, centrifugée dans la noria des amours passagères, des tâches infécondes, des divertissements inutiles, se dissipant, courant au précipice pour s'y jeter comme un troupeau de pourceaux possédés. La seconde mort, la mort véritable, la bonne mort des Anciens, signe au contraire l'effort de toute une vie désireuse de faire advenir sa puissance, en est la marque rouge et, unicité finale de l'esprit, de l'âme et du corps, constitue le résumé de tous les gestes pas mêmes esquissés et de toutes les pensées, y compris les plus fugaces, accomplit le triomphe définitif de l'unité retrouvée, du silence plénier qui en entoure le pur jaillissement. Dès lors ce silence nouveau, ce vrai silence qui est l'inverse même du mutisme de l'idiot, ce silence ordonné et bruissant de paroles que l'on pourrait sans doute rapprocher de celui qui fut le sens et l'unique tentative, accomplie de livre en livre, d'Ernest Hello (et, encore une fois, d'Hermann Broch), est le contraire même de la solitude destructrice et muette, celle de l'amant multipliant les conquêtes d'un être féminin perpétuellement mobile qui n'est que le propre miroir, diffracté à l'infini, d'une incapacité à se saisir, comme on dit que le gel a saisi une branche, non pour la brûler mais pour, en en retenant le principe débordant et irrationnel, la faire pousser plus fortement («Un jour, devenue arbre, la tige tient par elle-même, elle aperçoit avec étonnement, à côté d’elle, cet étranger qu’elle fut. C’est du jour où elle s’en délivre qu’elle apprend l’existence de ce porteur, de ce mainteneur du sens. Elle est devenue ce sens lui-même», peut-on ainsi lire dans Les Militants), et droite, et débordante de vie, le dégel venu : «Aujourd’hui, dans un siècle voué au raisonnement et qui a inventé la pensée pour tous, les gens ne savent plus supporter le silence, et ils sont emportés par le fleuve des mots de convention, dont chaque individu, paradoxalement, mésuse à sa façon sous la forme opaque d’un bavardage universel qui n’exprime rien de réel et procède même d’une véritable schizophrénie collective. Il conviendra, bien entendu, de dégager le sens positif de cette schizophrénie, car elle en a forcément un, et de voir comment et pourquoi, par quel «progrès», on passe par exemple de l’hébétude de mon grand-père maternel à l’excitation verbeuse de l’homme d’aujourd’hui, stimulé et drogué par l’information.» L'hébétude est encore un mot inapproprié pour décrire je crois cette retenue de nos pères et de nos grands-pères, cette sagesse économe des mots de la tribu aujourd'hui masse informe, multitude anonyme et crétine, contrairement à ce qu'un Negri veut nous faire croire.

Cette seconde mort, une fois son seuil franchi, est aussi une libération des plates contingences qui, autrefois, paralysaient notre esprit. Le mort véritable peut ainsi devenir voyant : «[…] il m’arrive de penser que la terre où je marche, plus sensible que nous mais voilée à nos yeux par notre poussière, s’est imprégnée dans ses profondeurs, des siècles durant, de ces images ignorées de nous, et qu’un jour peut-être des hommes au regard rénové ou munis d’instruments étranges sauront les lire et se pencheront, pensifs, sur elles. A quelques dizaines de mètres à peine de l’avenue à grand trafic, ces lieux sont tranquilles, presque déserts. Rien n’y bouge, on y respire un air immobile, le même, semble-t-il, depuis des siècles. Mais nos yeux ne savent pas reconnaître les signes enfouis.» De tels passages, magnifiques et d'une prose classique superbe, heureusement disséminés dans les livres d'Abellio, constituent de véritables oasis métaphoriques dans bien des pages d'une sécheresse patiente, méticuleuse, pulvérulente.

Pourtant, rien ne semble y faire, Raymond Abellio, dans Les Militants, note cette phrase, qui contredit plus qu'en apparence le lent mouvement libérateur du premier tome des Mémoires, phrase qui me semble de nouveau ne point parvenir à écarter totalement la surrection du vide, le triomphe d'une absurdité que notre courageux conquérant de l'invisible ne pourra déjouer : «Tel fut l’un des effets de ma seconde naissance : les hommes ne m’apparaissent plus que comme les serviteurs inutiles d’une histoire écrite de toute éternité et qu’ils vivent sans la comprendre […].» J'ai cité plus haut un long passage où je n'ai vu, rayonnant d'une froideur inhumaine, que la conquête d'une ataraxie gnostique plus que la faiblesse prétendue de la vision mystique.

Dès lors, comme les toutes dernières lignes des Militants me paraissent être un véritable cri de désespoir, elles qui mêlent l'évocation la plus humble d'une de ces éphémères joies terrestres et la certitude invincible que leur oubli seul signifiera la conquête d'une hauteur depuis laquelle l'intrépide (ou le surhomme ?) pourra contempler la termitière humaine : «L’odeur de M. L qui imprégnait ma peau se mêlait à l’air vif qui emplissait mes poumons. Est-ce la misère ou la grandeur de l’homme qu’il puisse mettre en balance tout le malheur du monde et le souvenir d’une nuit d’amour ?». Et comme ces lignes, oui, me paraissent infiniment plus romanesques, dignes de ce roman du huitième jour qu'Abellio ne put jamais écrire (Visages immobiles semble ne point parvenir à signifier cette épuisante quête de l'écriture d'un roman de l'homme intérieur), et, en un mot, humaines, que les pesantes et abstruses démonstrations liées aux mécanismes complexes et husserliens de la fameuse structure absolue. Et comme ces lignes encore, à ne point vouloir graver leur très modeste empreinte dans quelque histoire invisible ou métahistoire (Cf. le Manifeste de la nouvelle Gnose, Gallimard, 1989, p. 262, pour une définition de ce concept crucial de la pensée d'Abellio) soulèvent pourtant quantité d'interrogations essentielles parmi lesquelles ce diamant inaltérable : la seule innocence qu'il nous soit donné de posséder est la certitude fugace du bonheur.

Je ne connais point suffisamment les ouvrages de Raymond Abellio, je n'ai même pas pu me procurer pour le moment le troisième tome de Ma dernière mémoire, intitulé Sol Invictus, pour parvenir à trancher ce nœud gordien, où se condense la difficulté, peut-être même l'aporie d'une pensée d'une exigence à l'évidence bien peu commune mais qui, pour se libérer de ce qu'elle juge n'être qu'une vieille peau, n'hésite point, comme nous le voyons dans les romans de l'auteur, à utiliser la violence la plus extrême, qu'il s'agisse d'actions complexes de sabotage ou de complots destinés à éliminer physiquement l'adversaire du moment : cette violence, retournée contre soi, je ne sais si elle libère véritablement ou si, au contraire, elle stérilise, elle cautérise les plaies non point guéries mais simplement refermées. Cette difficulté, sur laquelle j'achoppe, m'a fait songer à une autre tentative, étrange et magnifique dans son onirisme poétique, qui a conduit l'écrivain Leopold Andrian à publier en 1895 Le Jardin de la connaissance (édité par Verdier en 1992), où cet auteur très rare, d'un effacement et d'une humilité insoupçonnables, écrit : «Il lui semblait en effet que ce qu’avait de royal la prodigalité de l’existence, et d’indicible la noblesse de l’âme, se trouvait contenu dans de telles rencontres; une chose splendide, c’était que cette mort solitaire qu’est la vie ne pût nous empêcher d’admirer une beauté qui nous reste étrangère, que nous ne comprenons pas, qui ne peut nous découvrir son mystère et ne peut rien nous donner, et cela, du seul fait qu’elle était belle; oui, il était splendide que nous fussions artistes quoique nous fussions hommes, mais artistes aussi en ceci, que nous ne nous plaignions même pas lorsque cette beauté nous échappait, mais savions la saluer et exulter à sa vue, parce que la contemplation du spectacle tragique de la vie nous importait davantage que notre propre destin.» Et Francis Claudon, dans un beau texte intitulé Leopold Andrian, modernité d’un conservateur autrichien donné en postface de notre ouvrage, de noter justement : «Mais, et c’est là ce qui lui confère sa véritable importance et constitue son originalité la plus remarquable, Le Jardin comporte un trait impressionnant et essentiel : la capacité de demeurer dans le silence, cette intériorisation exacerbée en chaque personnage, un vrai refus de la parole impliquant au fond l’idée que traduire, c’est trahir, que s’exprimer est vain, qu’il est vain d’analyser.»

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, ma dernière mémoire, raymond abellio, leopold andrian |  |

|  Imprimer

Imprimer