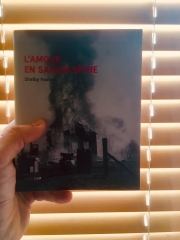

L’Amérique en guerre (13) : L’amour en saison sèche de Shelby Foote, par Gregory Mion (11/01/2020)

Crédits photographiques : Craig Walker (The Boston Globe).

L'Amérique en guerre, par Gregory Mion.

L'Amérique en guerre, par Gregory Mion. «Les images du bonheur nous plaisent, mais celles du malheur nous instruisent.»

«Les images du bonheur nous plaisent, mais celles du malheur nous instruisent.»Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie.

«Jacob se rappela l’histoire de Lilith, elle qui cherchait les hommes la nuit et les corrompait.»

Isaac Bashevis Singer, L’esclave.

La nostalgie d’une aristocratie défunte

Ces derniers mois auront été plutôt riches pour les lecteurs de Shelby Foote avec d’abord la publication de Shiloh aux Éditions Rivages (1), puis, désormais, la réédition de L’amour en saison sèche aux Éditions de la Rue d’Ulm, assortie d’une traduction intelligemment révisée par Paul Carmignani, lequel nous gratifie également d’un appareil de notes et d’une postface tous deux d’une grande valeur (2). Cette récente initiative éditoriale a permis cet automne de redonner un peu de visibilité à un colosse des lettres américaines encore trop méconnu, d’autant que, parmi tous les ouvrages qui ont défrayé la chronique pendant la sacro-sainte alta stagione littéraire, souvent pour de mauvaises raisons, L’amour en saison sèche pouvait prétendre être l’un des titres les plus importants au rayon de la littérature étrangère. En effet, outre son immense travail historique sur la guerre de Sécession (3), dont on attend toujours impatiemment la traduction en français, Shelby Foote est l’auteur d’une œuvre romanesque enracinée dans la mythologie sudiste des États-Unis, à la fois proche de Faulkner et de Penn Warren par le biais d’inévitables atavismes, mais aussi de Proust, que Foote admirait, ce qui se distingue dans sa manière à nulle autre pareille de poser un paysage sensoriel et d’ajuster parfois cyniquement un portrait. Ce sont là de bons arguments pour s’orienter vers Shelby Foote et le lire, voire le faire lire toutes affaires cessantes, afin de le considérer à sa juste mesure au cœur d’un monde littéraire mortifié par de regrettables impératifs de marché.

Au demeurant, à l’inverse de Shiloh qui nous invitait à vivre de l’intérieur une bataille mémorable de la guerre civile, oscillant, à l’aide d’une ingénieuse narration, entre le point de vue des soldats de l’Union et celui des soldats confédérés, les deux camps n’étant pas avares au chapitre des vertus du courage et du patriotisme, L’amour en saison sèche, pour sa part, s’élance depuis les débris de la triste War Between the States et aboutit jusqu’aux retentissements de la Seconde Guerre mondiale, comme si tous ces conflits sanglants, y compris la Grande Guerre qui s’intercale au milieu de ces deux extrémités tragiques, étaient vécus par contumace, traversés d’assez loin par des personnages qui rêvaient d’une gloire virile et qui n’ont en définitive écopé du destin que de pâles montées en grade, suivies de déchéances révélatrices. Pour la plupart de ces excentriques de la dramatisation, ils n’ont connu un front de guerre que par ouï-dire ou à la hâte, aussi ont-ils la tentation, à l’arrière, d’identifier les performances du casse-pipe à leurs banal quotidien. C’est là une façon habile d’établir un saisissant contraste entre l’héroïsme véridique du soldat, qu’il soit vainqueur ou vaincu, puisque le champ de bataille l’aura sanctifié à bien des égards, et l’héroïsme douteux des combattants de la société, rompus aux jeux de dupes et aux coups en-dessous de la ceinture. Au fond, si l’on devait rapidement comparer Shiloh et L’amour en saison sèche, deux romans d’exception, l’on dirait que le premier exalte ce que l’homme a de plus vrai tandis que le second, non sans la virtuosité d’une écriture qui réussit à parler de la guerre même quand celle-ci est simplement collatérale, arbore ce que l’homme a de plus faux, c’est-à-dire le moment compromettant où l’individu pusillanime réorganise une guerre selon ses petites mensurations : la guerre de tous contre tous avec les armes de la séduction, de la rhétorique et de l’argent, soutenue par l’État et sa capacité à produire des hommes «superflus» qui convoitent un «trône [...] planté dans la boue» (4). D’autre part, dans la perspective d’une réflexion qui se limiterait aux seuls représentants du Sud, Shiloh met en scène des hommes du midi aussi orgueilleux et individuels que Bedford Forrest, alors que L’amour en saison sèche, par son titre déjà éloquent, fait signe vers un drapeau émotionnel en berne, vers une régression problématique des hommes et en fin de compte vers un inquiétant fléchissement de l’axiologie méridionale, à présent condamnée à vivre à crédit, sur le souvenir des exploits de quelques figures historiques de moins en moins appropriées aux réalités humaines d’un Mississippi déclinant.

En lisant donc L’amour en saison sèche, situé dans ce périclitant Mississippi de fiction et de véracité, il faut constamment avoir à l’idée que nous sommes aux prises avec un «Sud ténébreux mort depuis 1865 et peuplé de fantômes verbeux» (5), un Sud qui n’a plus la guerre pour le galvaniser, un Sud où l’on fait tourner les tables de son imaginaire pour se donner un moyen d’être visité par les hauts spectres d’antan, un Sud, finalement, où les vivants et les morts ne se rejoignent que dans le pays chancelant du fantasme, là où la confusion des valeurs permet aux vivants de se croire dignes des morts, là où la corruption des tempéraments se cherche un gargarisme d’aristocratie révolue. Ce que nous montre Shelby Foote par ce truchement nostalgique, ce sont les descendants malheureux de la guerre de Sécession, les lugubres héritiers d’un passé trop vaste pour ce qu’ils sont in actual fact – à savoir des intrigants de la mémoire collective, sortes d’interprètes consternants des oracles d’autrefois, et, par surcroît de délabrement, des aspirants monarques tout à fait ubuesques pour être pris au sérieux. Ce recensement très général du contenu de L’amour en saison sèche nous conduit en outre vers une première conclusion : l’Amérique dont il est ici question suggère la fin de la suprématie blanche sudiste et les finasseries de l’illusion réconfortante, comme si ces gens, après tout, habitaient une caverne platonicienne où seraient en train de suffoquer les ombres ultimes de la vaillance et de l’autorité. Tous autant qu’ils sont, que ce soit en amour ou en haine, ces protagonistes ont l’air assignés aux versions les plus blafardes de ces émotions fondatrices, voués à rejouer les années 1860 avec des costumes loqueteux et des paraphrases logorrhéiques, prisonniers d’une existence théâtrale où un envahissant cabotinage a remplacé la magnanimité, pour ne pas dire d’emblée que le trucage a triomphé de ce qu’il y a de plus original dans la vie.

Le soldat inachevé : Malcolm Barcroft et ses descendants inaccomplis

L’ouverture du roman, d’ailleurs, ne fait pas de mystère sur les nouveaux visages du Sud après le contexte du bellum civile. La famille Barcroft, à la pointe de laquelle préside le major Malcolm Barcroft, incarne la lente désagrégation du mérite sudiste et l’impossibilité croissante de ressusciter les temples de naguère. Il souffle sur cette dynastie croulante et sur ce Mississippi overall une espèce de «vent noir» tel que l’a raconté Paul Gadenne dans son chef-d’œuvre éponyme (6), comme une haleine maudite qui dépose sur les choses une épaisse pellicule de calamité, fécondant les lieux d’une semence venue d’on ne sait quel enfer ithyphallique. Et à l’instar de Paul Gadenne qui précise que telle maison, dans Le vent noir, paraissait comme suspendue au drame humain qui devait nécessairement se nouer à cet endroit infortuné, le Mississipi de Shelby Foote, par analogie, reflète un territoire où plus rien ne semble pouvoir échapper au soleil noir de la mauvaise étoile. On a la nette impression que tout doit désormais se plier à une forme d’existence a minima. La vitalité se retrouve attelée à une basse fréquence qui métastase, frappée d’errances mentales d’où ne jaillit aucune lumière, épuisée d’émois sensibles qui ne vont pas vraiment au bout d’eux-mêmes, et là-dedans, au sein de ce taureau de Phalaris métaphorique, les seules intensités concernent la mort et les processus défavorables à toute joie. En d’autres termes, L’amour en saison sèche expose un genre de ralentissement du bonheur, ou plutôt un engourdissement de la joie de vivre, celle-ci atteignant une pétrification soudaine dès lors qu’elle essaie de se délivrer de la camisole immanente qui étouffe le Sud. On croit quelquefois que la fin du calvaire approche, mais dans la mesure où les hommes et les femmes de cette histoire ne sont plus guère que les copies des originaux, les livides transcriptions d’un passé légendaire tout frais, nous n’avons droit qu’à un tableau décoloré, à une contrefaçon des anciens piliers de la morale sudiste, symptomatique d’un grand style qui n’a plus le ressort d’une reprise. En conséquence, s’appuyant sur cette captivité de la meilleure part de l’existence, le roman insiste sur les dimensions les plus irrespirables de l’humanité, sur la propagation enragée des passions tristes, accumulant tous les avatars de la ruine (la mort violente, la mort lente, puis la mort écœurante de l’amour filial et nuptial).

Dans cette optique, et peut-être même avec une légère facilité de glose, il n’est pas inopportun d’évoquer une morte saison du midi américain, une époque où Perséphone serait retenue au plus profond d’un Tartare faulknérien, une époque qui aurait commencé après la défaite de 1865 et qui s’aggraverait pendant les années spécifiquement relatées par l’auteur, en l’occurrence la période allant de la poupe des années 1920 à la proue des années 1940, marquée par la Grande Dépression et les ratifications de la Seconde Guerre mondiale, deux événements qui achèvent d’essorer une région déjà considérablement éprouvée par ses annales. Aussi, indépendamment et en amont de ce noyau dur qui constitue l’essentiel du cadre narratif de L’amour en saison sèche, et parce qu’il ne s’agit probablement que de cela – répétons-le au risque de lasser –, il ne faut jamais omettre de mentionner l’inoubliable charrue tirée par ces bœufs anéantis, le poids de ce passé insubmersible qui a tant tracassé Faulkner et que Shelby Foote reprend avec un réjouissant panache littéraire, le poids, bien sûr, de la débâcle des armées confédérées, cette persécution qui marque au fer rouge la cuisse pouparde de Malcolm Barcroft lorsqu’il vient au monde en 1873, sorte de lettre écarlate invisible qui le suivra jusqu’en 1940, millésime de son trépas. Or cette lettre écarlate symbolisant l’écroulement des forces vives et la déconfiture d’un messianisme viril, plus honteuse encore que celle de l’adultère dénoncée par Nathaniel Hawthorne, ce sigle cramoisi, donc, pénètre directement ou indirectement la chair de tous les personnages du livre, comme si chacun d’entre eux était tributaire d’un ancêtre comparable à Malcolm Barcroft, frustré d’être né trop tard, quand tout était terminé, mais prompt à s’adosser aux héros mythiques de la guerre civile que furent par exemple Robert Edward Lee ou Stonewall Jackson (cf. p. 12). Sans doute pourrait-on faire du déshonneur de 1865 une tache de vin qui s’est sournoisement invitée à chaque naissance locale depuis celle du major Barcroft, à chaque parturition de la cité fictive de Bristol, ville expérimentale d’un Mississippi qui ne l’est pas moins eu égard à la créativité de Shelby Foote, une tache, en somme, qui ne peut disparaître que dans la dissolution du macchabée ou l’isolement complet de ceux qui en sont les misérables récipiendaires.

Fort classiquement du reste, les figures militaires qui inspirent le major Barcroft ajoutent de l’eau à son moulin d’orgueil injustifiable, lui qui n’a cessé depuis toujours d’entretenir un «vieux rêve de renommée martiale» (p. 10), lui dont la carrière en uniforme ne fut pas davantage qu’une situation de bidasse, vierge de tout fait d’arme significatif, conclue par une miteuse démobilisation en 1899 et par un camouflet cardiaque en 1917, un souffle au cœur l’empêchant de rallier les tranchées de la Grande Guerre. Cet ensemble peu reluisant de désillusions pousse le major Barcroft à ramper sous les fourches caudines de l’humiliation (cf. p. 21). Il s’estime «spolié de sa dernière chance de gloire» (p. 24) avec la déconvenue de 1917, son cœur fragile le rappelant à la réalité de sa petite nature, ce Richard Cœur de Lion putatif se découvrant sous les traits plus authentiques d’un Bartleby valétudinaire. Subséquemment, par souci de conjuration du sort, mais aussi par demi-volonté d’être ailleurs que «dans les affaires de coton de son oncle célibataire» (p. 9) où la vie ne procède à aucune embardée, Malcolm Barcroft continue de s’intéresser à l’anthologie des opérations militaires, à l’art de la guerre proprement dit (cf. p. 8), et tandis qu’il souhaite un héritier auquel il apprendrait tout ce qu’il n’a pu accomplir de lui-même parmi le sifflement des balles, la nature, d’abord, lui soumet deux filles, Florence et Amanda. Un esprit méchant irait jusqu’à poser l’hypothèse que la semence de Barcroft était aussi efféminée que ses qualités intrinsèques pour la guerre. Reste que cette hypothèse un brin scandaleuse, à l’horizon d’une atrophie globale du Sud, concorde avec l’idée d’une dégradation ontologique des générations post-sécessionnistes. Il y a comme un pourrissement des ventres maternels à la suite du pathétique requiem de 1865, appesanti par une altération des ferments paternels, tant et si bien que Florence, au premier chef, vérifiera cette impalpable malédiction en mourant grabataire un jour de 1938, affaiblie par quasiment trois décennies de réclusion à cause de son asthme, alimentant la honte et le ressentiment du père au même titre que le funeste cancrelat kafkaïen. De plus, la longue agonie de Florence fonctionne en tant que traduction matérielle du déclin progressif et immatériel des Barcroft, la maladie de cette pauvre fille n’étant rien d’autre que le démon qui s’empare de la demeure familiale érigée sur Lamar Street, jetant sur ces lieux jadis florissants un revers de fortune qui promet la chute d’une maison Usher (cf. pp. 29 et 261-2), une maison où règne «un cercle étroit d’orgueil» châtié par «l’atmosphère étouffée de la mort» (p. 158).

Quant à la seconde des sœurs, Amanda, elle connaîtra l’imposture de l’amour, trompée par un trafiquant d’affects qui n’en voulait qu’à sa dot, lequel, en sus, devait se heurter à la fierté abusive du major Barcroft. En effet, quand on a été incapable de gravir les échelons de l’armée à la régulière, on se rachète parfois pitoyablement en s’octroyant des droits sur la liberté de nos enfants. Ainsi en va-t-il du major Barcroft : dépourvu de réputation et de médailles, orphelin d’un ennemi qui aurait pu lui valoir un monument de majesté, mais surtout privé d’une âme qui ne tremble pas lorsque les canons retentissent, il fera du zèle auprès du désolant prétendant d’Amanda, non pas tant parce qu’il devinera l’arrivisme du tartuffe que parce qu’il voudra rattraper à la ville ce qu’il n’a pu perpétrer à la guerre – briser un homme et jouir de ce pouvoir, tout en dépossédant sa fille au mépris du respect le plus formel de la filiation (cf. pp. 246-8). Autrement dit le major a moins l’intention de sauver sa fille que de s’accorder un sceptre d’absolutisme en dépassant les bornes d’un sentencieux patriarcat.

On doit encore supposer que les tardifs excès d’autorité de Malcolm Barcroft sont d’autant plus ancrés dans l’amertume que son troisième enfant, Malcolm Jr., le disciple tant espéré, a trouvé accidentellement la mort à l’âge de onze ans au cours d’une partie de carabine (cf. pp. 13-4). Cette mort brutale, compte tenu des navrantes circonstances balistiques, alourdit le passif d’incompétence du major Barcroft pour tout ce qui concerne les univers masculins. Non seulement il n’a pas su se faire une place au soleil parmi les soldats, il n’a pas eu l’occasion de gagner un red badge of courage (7) musclé, mais, de surcroît, il a engendré un garçon qui fut d’une certaine façon le reflet tragique d’un raté. Tous ces éléments mis bout à bout contribuent à majorer la résistance de Malcolm Barcroft vis-à-vis des transports amoureux de sa fille Amanda, sachant que, à tout prendre, elle n’eût pas été plus malheureuse si elle avait pu se marier avec son Aristide Saccard yankee puisque, paraît-il, l’amour n’a pas besoin d’être réciproque pour exhausser celui ou celle qui aime en vérité (8).

Amanda Barcroft, Harley Drew et Amy Carruthers : le triangle boiteux ou l’étiage de l’amour

L’homme qui veut mettre le grappin sur Amanda, hypersensible à l’argent mais tout ouaté de sentiments controuvés, s’appelle Harley Drew. Il débarque au Mississippi à l’instar d’un corps étranger qui prévoit de parasiter un organisme anémié (le Midwest désireux de porter le coup de grâce au slumping South). Mandaté par une firme de coton du Missouri, Harley Drew est un commercial qui a pris du galon psychologique durant une phase de la Première Guerre mondiale (cf. p. 62). En cela, il est déjà une provocation à l’égard du major Barcroft, étant donné que ce dernier n’a que son imagination vexée pour vivre la bravoure du combat, une tendance qui amplifie encore lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, conflit planétaire que le vieux rêveur s’acharne à suivre en lisant les journaux ou en déplaçant des pions sur des cartes (cf. pp. 190-3). À l’opposé d’une vie qui avance dans les marges du fantasme, Harley Drew, «grand jeune homme mince» (p. 61) et plein d’astuce «dans les subterfuges» (p. 227), a bien l’intention de réaliser tous ses projets d’ascension sociale. Et quoique son «habileté» pour l’entregent puisse être «exagérée» aux yeux des hommes, elle n’en est pas moins une singularité de comportement que «les femmes [sont] enclines à trouver romantique» (p. 61). C’est précisément cette combinaison de confiance en soi et de charlatanisme affectif qui aura raison du cœur d’Amanda. Cependant, ce que Harley Drew n’a pu anticiper, c’est que le crépuscule du Sud s’avère très contagieux. De sorte que l’arrivée d’Harley Drew dans le Mississippi ressemble à la survenue d’un Prométhée ordinairement prévoyant, mais, de fil en aiguille, cette prévoyance va prendre du plomb dans l’aile et déchoir le malin titan au rang d’un Épiméthée, le réduisant au rôle d’un quelconque accessoire, victime d’une Pandore qui le prendra à son propre jeu (la spéculation sentimentale et la volonté excessive de dominer). Ce prédateur d’héritages massifs, en abandonnant Amanda pour une femme mieux dotée (cf. p. 181), rebuté en outre par un père vindicatif qui a inlassablement paralysé le paramétrage de ses ambitions, se perdra dans les bras d’une manipulatrice déséquilibrée. Il s’en extirpera tout de même, brusquement ramené à la terre ferme et relocalisé dans un mariage palliatif, nanti finalement d’une «forte et opulente matrone» à «l’air indéniablement très riche» (p. 258).

Par ailleurs, pour cerner encore plus distinctement la personnalité de cet arriviste, il faut revenir au début, au moment affligeant où Malcolm Barcroft lui demande quelle est la couleur des yeux d’Amanda et où Harley ne sait quoi répondre (cf. p. 85). Pourtant Amanda, un peu avant cette scène embarrassante, a vécu son tout premier baiser avec Harley, sa première commotion érotique (cf. p. 78). Elle était sincère et lui ne l’était pas dans la mesure où la conquête de la fille devait lui servir de tremplin afin de conquérir la propriété du père (cf. p. 82). Cela ne fait que sanctionner un caractère foncièrement intéressé, calculateur et bas de gamme, typique de l’amant qui se place sous le joug de l’Aphrodite «vulgaire», celui qui «recherche les partenaires les moins bien pourvus d’intelligence […] car il n’a d’autre but que de parvenir à ses fins, sans se soucier de savoir si c’est de belle façon ou non.» (9) À partir de là, davantage par fatuité que par réelle implication protectrice, le major va catégoriquement se dresser contre sa fille et ses irrépressibles penchants pour Harley Drew. Mais loin de se décourager, le bluffeur Drew va procéder à l’ajustement de son plan d’attaque : il est prêt à attendre la mort du major Barcroft autant de temps qu’il faudra, et, tout au long des neuf années qu’il feindra de passer dans l’amour pour cette fille naïve, il patientera en fréquentant des racoleuses (cf. pp. 153-6). On était alors en 1928 lorsque la plus ignoble hypocrisie d’Harley Drew s’avisa de déclarer à la plus crédule des femmes qu’il était disposé à reporter son mariage avec elle sine die. À ce rythme-là, selon la cadence de son machiavélisme et celle de son défilé de traînées, Harley Drew aurait pu tenir jusqu’en 1940, jusqu’aux funérailles comiquement militaires de Barcroft (cf. p. 239), mais en 1937, transi par la fulgurance d’une rencontre néfaste, il sombrera dans l’abîme d’un amour tout à fait mensonger, aussi mensonger que lui à vrai dire. Il succombe ainsi à la ruse d’Amy Carruthers, au sexe et au fardage, halluciné par cette femme résolument fatale qui n’a d’attendrissement véritable que pour le «fric» (p. 35).

Mariée à son cousin Jeff Carruthers moins pour des raisons pures que pour des raisons de perversion partagée, Amy exploite la dépendance de Jeff à son égard (cf. pp. 42-7). Leur mariage n’est qu’une couverture officielle qui dissimule d’une part les nombreuses infidélités d’Amy, puis, d’autre part, le voyeurisme maladif de Jeff qui observe par le petit bout de la lorgnette la concupiscence inassouvie de sa femme. Il en devient toutefois jaloux et à force de subir la répétition des outrances, à force de ployer sous la colère et l’envie de se rebiffer, il perd littéralement les pédales. La nervosité accumulée dans le sillage d’Amy le mène à l’accident de voiture alors qu’elle se pavane sur le siège passager (cf. pp. 48-51). Si Amy s’en sort à bon compte, lui, en revanche, en sort aveugle. Le voici transformé en voyeur impuissant à voir quoi que ce soit, suscitant la pitié d’Amy car, en effet, «que peut-il y avoir de plus pitoyable qu’un voyeur dans le noir ?» (p. 51). L’ironie du sort, ici, confirme l’aura négative d’Amy Carruthers. Elle incarne le principe de destruction par excellence, l’agent malfaisant de la division, l’être par lequel s’immisce la pulsion de mort. En cela exactement, elle coïncide à merveille avec la décomposition physico-morale du Sud, avec ce Mississippi qui «va droit à la tombe, épuisé de vieillesse» (10), inapte à se ré-enchanter après l’affront éternel de 1865. Dans ce tourbillon du vice et des faux jetons, Amy s’épanouit, et si elle continue de faire la parade avec Jeff, elle envisage secrètement de se débarrasser de ce pervers maintenant mutilé (cf. p. 55). Par conséquent, bien qu’elle s’accommode d’une vie trépidante parmi les notables de Bristol, bien qu’elle sympathise avec la «frénésie du désespoir» (p. 57) de ces nouveaux riches auxquels elle appartient par héritage (cf. p. 31), assurément conscients de la dimension éphémère de leur plénitude, elle s’ennuie profondément de ces Gatsby en toc, de cette élite de planteurs uniquement obsédés par le coton et les nègres (cf. p. 59). Ce à quoi Amy aspire au plus intime de ses appétits, c’est à la «chasse aux divertissements» (p. 133), à la capitalisation de ses plaisirs, et, avec Jeff qu’elle ne cesse d’agacer, elle connaîtra cette sensation de volupté récréative pendant un voyage de cinq années en Europe, «étrange interlude dans un étrange mariage» (p. 125). Là-bas, sur le Vieux Continent, elle assiste à la prise de pouvoir d’Hitler, miroir de ses péchés ascensionnels, miroir également du Sud fascisant dans lequel elle revient en 1935, l’année où le sénateur Huey Long est assassiné non sans avoir au préalable disséminé un populisme à la fois distrayant et sinistre (cf. p. 134).

C’est lors de ce retour au pays natal qu’elle fait la connaissance d’Harley Drew, un Gatsby et un Hitler de minces proportions, certes, mais un homme qui a creusé son trou à Bristol, un homme qui a grimpé dans la hiérarchie de la banque et qui s’est forgé un réseau lucratif en pratiquant le golf assidûment (cf. pp. 118-9). Même si elle le juge «lisse» et «trop courtois» (p. 138) au premier abord, elle présume certainement chez ce discret «démon de petite envergure» (11) une occasion rêvée de s’affranchir de Jeff ou de poursuivre son entreprise de provocation permanente envers l’aveugle. Très vite, elle aura aussi une emprise énorme sur Harley qui se fera mener par le bout du nez (cf. pp. 165-9). Elle astreint le jeune banquier à un rôle d’objet transitionnel qui doit la hisser toujours plus haut sur les sommets de son badinage dévastateur. En tous les cas, avec Amy, le rapport de force est complètement modifié pour Harley : le prédateur d’Amanda s’est métamorphosé en proie, à la merci d’une «archétypale Lilith» (12) qui accélère le phénomène de corruption déjà si prononcé à l’intérieur de ce redoutable ambitieux. Il est du reste tellement régenté par cette croqueuse d’hommes qu’il en perd son latin génital. On s’en aperçoit à la faveur d’un épisode révélateur qui se déroule à la frontière du Tennessee, dans un motel insipide où les deux amants sont contraints de se cacher pour éviter les foudres cancanières de Bristol. Là-bas, au sein de ce piteux boudoir improvisé, Amy et Harley consomment la chair, mais le soupirant ne parvient pas à s’unir à la furie sexuelle de sa partenaire, réduit à une décharge précoce qui en dit long sur son manque de contrôle au contact de cette femme (cf. pp. 171-2). Plus largement, cette escapade en bordure du Tennessee opère une défragmentation du discours amoureux, accentuant l’impression générale d’un Sud qui part à la dérive et qui ne peut adhérer qu’à des émotions en trompe-l’œil, de même que cela exacerbe la trahison de l’amour amorcée avec Amanda, «veuve avant d’avoir été même fiancée» (p. 188).

Pourtant, malgré une évidente perte de sang-froid et de liberté avec Amy (cf. p. 216), le cupide Harley Drew en veut plus. Blasé par les expéditions libertines dans les motels et par un surcroît de prudence, il veut la grande vie publique dont on parlera, les feux de la rampe d’un amour exhibé à l’avenant de sa fausseté. Dans cette perspective de reconquista de lui-même, et outre qu’il s’entête à éprouver de l’embarras et la dévirilisation en compagnie d’Amy (cf. p. 220), Harley se propose de pousser l’aveugle Jeff dans les escaliers de sorte à devenir le maître de Briartree, l’immense propriété des Carruthers (cf. p. 215). S’il n’a pas pu obtenir la maison de Lamar Street et s’il a plus ou moins renoncé à s’adjuger les richesses des Barcroft, il remobilise toutes ses ressources d’intoxication pour mystifier les Carruthers, au sacrifice toutefois de «sa tranquillité d’esprit, son amour propre et son avenir» (p. 221), car l’entretien d’une relation avec Amy exclut n’importe quelle opportunité en dehors du périmètre de Bristol. À ce niveau d’engagement dans les bas-fonds de l’immoralité, Harley n’est plus en mesure d’être entièrement lucide tant il est possédé par ses manigances et sa mégère. Il est de ce point de vue beaucoup plus aveugle que Jeff car ce dernier, habitué à l’impureté de sa femme, a parfaitement diagnostiqué la constitution fondamentalement nuisible de cette virago (cf. p. 223). Et tout «eunuque» soit-il en tant que mari ouvertement trompé, il a conservé un esprit de compétition, rôdant entre les murs de Briartree «comme un fantôme dans une maison en ruine» (p. 235), prêt à fondre sur Amy et Harley tel un aigle revanchard et blessé, prêt à les destituer de leur illusoire prédation pour les restituer à une juste condition de gibier de potence. Somme toute, tel est pris qui croyait prendre, et tandis que les silencieuses moqueries d’Amy et d’Harley à l’encontre de Jeff se multiplient, l’aveugle lit en eux comme dans un livre et eux, insouciants et arrogants, s’éblouissent mutuellement par le concours du vice, ne voyant pas venir l’aile noire de la Némésis. Les amants terribles seront donc surpris en plein acte de copulation, sérieusement atteints par les balles du pistolet de Jeff, mais survivants néanmoins (cf. p. 238). La scène est diablement shakespearienne et nous évoque un Polonius vainqueur d’Hamlet, un Polonius qui surgirait du rideau de la cécité pour frapper l’impétueux courtisan de son Ophélie (la fille étant bien entendu muée en épouse dans le roman de Shelby Foote).

Le dénouement de cette tragédie suggère la dispersion des trois sommets du triangle boiteux, l’éparpillement des amours apocryphes ou l’assèchement définitif de toute passion, avec, en ligne de mire, le dernier souffle du Old South offensé. On le sait, Harley Drew s’est envolé vers de nouvelles aventures plus seyantes à sa médiocrité, replacé in extremis dans une banque de Memphis (cf. pp. 246-8), préparé à un mariage où il sera cette fois en position de force. De son côté, Amy Carruthers s’afflige de son apparence à la suite de l’assaut à main armée de Jeff, «fascinée par le spectacle de son visage saccagé» (p. 251). Artiste non-voyant et virtuose de la vengeance, Jeff Carruthers à taillé un portrait de Dorian Gray à celle qui l’a longtemps persécuté : la voilà désormais rendue à la vérité de l’incarnation, à la laideur phénoménale où suppure l’empreinte du mal et le sarcasme de la tragi-comédie, au rebours de tout maquillage consolateur et de tout arrière-monde relaxant – c’est le visage du Sud qui s’exprime dans la physionomie altérée d’Amy. Quant à la délaissée Amanda Barcroft, elle s’est retirée de Lamar Street, dépêtrée de cette maison vendue puis que l’on a rasée «comme pour obéir à quelque prophétie d’Isaïe» (p. 262). À présent, depuis la fenêtre d’une chambre qu’elle loue, depuis le huitième étage d’un titubant promontoire de secours, Amanda se fossilise, elle se confond au décor de la ville accablée, elle s’incorpore à l’atmosphère d’un midi post-mortem, semblable à une «gargouille» (p. 265) qui aurait poussé sur la pierre tombale du Mississippi, vestige d’une monstruosité qui persévère, mémoire minérale d’un passé qui insiste et dégorgeoir des eaux usées d’une époque finie qui refuse d’abdiquer totalement.

Notes

(1) Dans une traduction d’Olivier Deparis.

(2) Paul Carmignani est du reste un spécialiste de l’écrivain qui nous intéresse dans cet article, comme en témoigne, parmi les nombreux travaux qu’il a consacrés à Shelby Foote, sa belle étude parue aux Éditions des Presses Universitaires de Perpignan en 1996 (Les Portes du delta – Introduction à la fiction sudiste et à l’œuvre romanesque de Shelby Foote).

(3) Shelby Foote, The Civil War : a narrative (publié en trois tomes chez Random House).

(4) Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra (De la nouvelle idole).

(5) William Faulkner, Absalon, Absalon ! (cité par Paul Carmignani dans le dossier de clôture de L’amour en saison sèche).

(6) Paul Gadenne, Le vent noir.

(7) Cf. Stephen Crane, La Conquête du courage (récemment retraduit par Pierre Bondil et Johanne Le Ray pour les Éditions Gallmeister : L’Insigne rouge du courage – 2019).

(8) Francis Wolff, Il n’y a pas d’amour parfait (Fayard, 2016).

(9) Platon, Le Banquet (discours de Pausanias, 180d-181b).

(10) Lucrèce, De rerum natura (livre II).

(11) Cf. Fiodor Sologoub, Un démon de petite envergure.

(12) Cf. les mots de Paul Carmignani dans la dernière partie de son dossier, celle qui étudie spécifiquement les enjeux de L’amour en saison sèche (pp. 298-306).

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, roman nord-américain, l'amérique en guerre, sheby foote, gregory mion, l'amour en saison sèche |  |

|  Imprimer

Imprimer