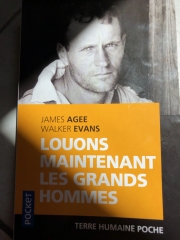

Louons maintenant les grands hommes de James Agee et Walker Evans, par Gregory Mion (07/05/2021)

Crédits photographiques : Carin Garland (The Guardian).

Sur James Agee.

Sur James Agee.Une mort dans la famille de James Agee : deuil et filiation au fond d’une âme sudiste, par Gregory Mion.

«Le temps venu de tuer le veau gras et d’armer les justes.»

«Le temps venu de tuer le veau gras et d’armer les justes.»Tristan Egolf, Le seigneur des porcheries.

«Mon Dieu, mon Dieu. Comme on peut en faire du chemin tout de même ! Y a pas deux mois que j’ai quitté l’Alabama et me v’là déjà en Tennessee !»

William Faulkner, Lumière d’août.

Que la vérité, la justice et le dénuement ne sont pas des combats pour le journalisme

D’abord sollicité pour un reportage qui devait concerner la pauvreté des Blancs et plus particulièrement celle des travailleurs de la terre sous les cieux draconiens de l’Alabama, le jeune James Agee, chroniqueur de New York âgé vingt-six ans, dès son arrivée dans le Sud estival de juillet 1936 où sévissent des soleils méchants et de forts relents de Grande Dépression, comprend tout de suite qu’il ne pourra pas limiter son voyage au simple et malcommode tropisme journalistique (1). Escorté par le photographe Walker Evans, lequel, à la suite de cette expédition sudiste, deviendra une légende oculaire, James Agee compile des notes, écrit aussi furieusement et spontanément que pouvait le faire à cette époque Thomas Wolfe, et son acolyte, sans aucune espèce de coquetterie ou de préciosité urbaine déplacée, immortalise des êtres, des choses et des moments, écrivain littéral de la lumière, photographiant ce que son camarade restitue par les moyens plus problématiques – car plus médiats – du langage grammaticalement articulé (2). L’un et l’autre, donc, James Agee et Walker Evans, sillonnent un périmètre de sous-prolétariat subjuguant d’injustice, allant et venant parmi trois familles de métayers dont l’existence tout entière outrepasse les plus résistantes naïvetés, les plus bien-pensants optimismes, déshonorant tous les Candide qui ne voudraient pas se dessiller une fois venue la fin des temps. La condition de détresse de ces gens-là, de ces misérables victimes d’une pastorale négative, bien qu’elle ait la dignité d’une détresse inavouée, vérifie également l’échec du modèle occidental de civilisation, forgé dans les manufactures idéologiques d’un capitalisme qui ne vit qu’en faisant mourir les faibles qu’il a contribué à exténuer. Ainsi, en étant le témoin direct de ce scandaleux préjudice, de cette scélératesse quasiment innommable, James Agee, comme Léon Bloy face à la pauvreté insupportable de son prochain et de lui-même, saisit l’ampleur de sa mission apostolique et décide d’y consacrer la totalité de son énergie, fût-ce, quelquefois, par l’épiphanie d’un élan donquichottesque refusant de capituler devant l’éternelle et invincible outrance de l’inégalité humaine. Tel un intraitable et déchaîné Léon Bloy d’Amérique dont le style aurait poussé la langue anglaise dans ses derniers retranchements, James Agee, à l’image de celui qui composa l’inoubliable Sang du pauvre, s’empare d’une situation d’iniquité absolue, révélant, par-delà le fatal quotidien des paysans méridionaux, l’impénitente organisation des vampires qui boivent le sang de ces indigents depuis les cryptes des mégalopoles sodomites, découvrant en l’occurrence l’intolérable hégémonie des «faibles en courage [qui] sont forts en ruse» (p. 38).

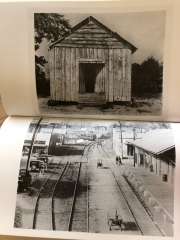

D’abord sollicité pour un reportage qui devait concerner la pauvreté des Blancs et plus particulièrement celle des travailleurs de la terre sous les cieux draconiens de l’Alabama, le jeune James Agee, chroniqueur de New York âgé vingt-six ans, dès son arrivée dans le Sud estival de juillet 1936 où sévissent des soleils méchants et de forts relents de Grande Dépression, comprend tout de suite qu’il ne pourra pas limiter son voyage au simple et malcommode tropisme journalistique (1). Escorté par le photographe Walker Evans, lequel, à la suite de cette expédition sudiste, deviendra une légende oculaire, James Agee compile des notes, écrit aussi furieusement et spontanément que pouvait le faire à cette époque Thomas Wolfe, et son acolyte, sans aucune espèce de coquetterie ou de préciosité urbaine déplacée, immortalise des êtres, des choses et des moments, écrivain littéral de la lumière, photographiant ce que son camarade restitue par les moyens plus problématiques – car plus médiats – du langage grammaticalement articulé (2). L’un et l’autre, donc, James Agee et Walker Evans, sillonnent un périmètre de sous-prolétariat subjuguant d’injustice, allant et venant parmi trois familles de métayers dont l’existence tout entière outrepasse les plus résistantes naïvetés, les plus bien-pensants optimismes, déshonorant tous les Candide qui ne voudraient pas se dessiller une fois venue la fin des temps. La condition de détresse de ces gens-là, de ces misérables victimes d’une pastorale négative, bien qu’elle ait la dignité d’une détresse inavouée, vérifie également l’échec du modèle occidental de civilisation, forgé dans les manufactures idéologiques d’un capitalisme qui ne vit qu’en faisant mourir les faibles qu’il a contribué à exténuer. Ainsi, en étant le témoin direct de ce scandaleux préjudice, de cette scélératesse quasiment innommable, James Agee, comme Léon Bloy face à la pauvreté insupportable de son prochain et de lui-même, saisit l’ampleur de sa mission apostolique et décide d’y consacrer la totalité de son énergie, fût-ce, quelquefois, par l’épiphanie d’un élan donquichottesque refusant de capituler devant l’éternelle et invincible outrance de l’inégalité humaine. Tel un intraitable et déchaîné Léon Bloy d’Amérique dont le style aurait poussé la langue anglaise dans ses derniers retranchements, James Agee, à l’image de celui qui composa l’inoubliable Sang du pauvre, s’empare d’une situation d’iniquité absolue, révélant, par-delà le fatal quotidien des paysans méridionaux, l’impénitente organisation des vampires qui boivent le sang de ces indigents depuis les cryptes des mégalopoles sodomites, découvrant en l’occurrence l’intolérable hégémonie des «faibles en courage [qui] sont forts en ruse» (p. 38). L’œuvre qui en résulte, et même l’incontestable chef-d’œuvre, s’intitule Louons maintenant les grands hommes (3), parole empruntée aux versets de l’Ecclésiaste où survivent les immémorés du monde et où s’inclinent les notabilités vulgaires. Servi par la flamboyante traduction française de Jean Queval, le texte de James Agee, dans notre édition, est précédé par soixante-deux photographies de Walker Evans, des noirs-et-blancs où ne se trahit aucune pose, où ne gît que la simplicité d’une beauté qui n’a pas cherché un ricochet esthétique, galerie de portraits, de bicoques et de scènes diverses, collection d’intérieurs sévères où trônent outils et ustensiles vétustes, plongés dans l’obscurité des confidences domestiques, par opposition avec des extérieurs où s’invite brutalement l’astre du jour, brûlant de ses rayons impitoyables des rues de fortune, des champs péniblement arables et des visages contraints à des sourcillements de défense pour vaincre cette effroyable et opiniâtre lumière. L’ensemble photographique se consulte à maintes et maintes reprises, au fur et à mesure de notre lecture, inséparable des mots de James Agee qui paraissent vaillamment lutter pour atteindre l’immédiateté ophtalmique de Walker Evans. Il faut en outre une cinquantaine de pages d’introductions successives, de préliminaires fondamentaux, d’avertissements divers et chaotiques, rédigés avec un lyrisme sincère qui annonce aussitôt l’immense poème en prose qui va suivre, pour être pleinement préparé aux intentions de l’auteur, pour se rendre compte que «d’une façon plus essentielle», en tout cela, «il s’agit d’une libre enquête sur les mauvaises passes qui affectent normalement la part du divin chez l’homme» (p. 11), et que, de surcroît, il est question de démasquer «une filouterie et une réalité injurieuse, avec leurs palliatifs» (p. 11), de sorte peut-être à reverdir la terre brune de ces contrées délaissées et à y planter, comme un indétrônable sceau allégorique, un calvaire de littérature qui serait le remarquable écho de la Croix dans un paysage figurée par Marianne von Werefkin.

Pourtant il n’est pas certain que James Agee eût accordé du crédit à notre appréciation instinctivement littéraire de son travail étant donné qu’il voulait à tout prix éviter l’impression d’avoir mis la main sur un sujet trop facilement exploitable, c’est-à-dire un thème très maniable pour tout habitué de la plume et des métaphorisations spectaculaires, habile à déplacer les choses plus qu’à les regarder telles quelles, jouant et cabotinant au besoin, se rassasiant de mots et de formules pédantes. D’une part James Agee avait honte d’avoir à produire un compte-rendu d’éditorialiste sur l’incommensurable misère des manants de l’Alabama, par-dessus le marché à destination d’un public bourgeois qui n’a jamais honte de ce qu’il est, puis, d’autre part, il ne désirait pas entendre parler d’artiste classique ou encore d’artiste engagé, l’art, l’imagination et leur éventuelle politisation n’ayant aucun rapport avec «cette mémoire entière du Sud» (p. 31), avec cette «déplaisante situation qui existe là-bas dans le Sud» (p. 39) et qui doit édifier instamment ceux qui la côtoie plutôt que susciter un quelconque enivrement d’intellectuel opportuniste ou en mal d’inspiration, délayé en plusieurs soirées caritatives où les uns et les autres montent insolemment sur des tréteaux pour déclamer une guimauve progressiste. Que ce soit le journaliste établi ou l’artiste notoire, peu importe, aucune de ces deux manifestations d’un byzantinisme de centre-ville ne saurait escalader la radicale paroi de l’indigence, aucun de ces individus la plupart du temps subventionnés ou possesseurs de prévisibles capitaux culturels n’aurait la faculté de se détacher d'une présomption d’explication, de dissertation, d’exhibition, de cette satanée prétention de tout «déchiffrer» (p. 259), tout cela, d’ordinaire, à des fins méprisables d’audience, voire de «trafic d’influence» et de sentencieux «lincolnisme» (p. 29), nourrissant des projets d’une telle noirceur d’âme qu’ils pourraient sur-le-champ terrasser La Rochefoucauld au lieu d’enfiévrer son clairvoyant recensement de la vermine humaine.

Pourtant il n’est pas certain que James Agee eût accordé du crédit à notre appréciation instinctivement littéraire de son travail étant donné qu’il voulait à tout prix éviter l’impression d’avoir mis la main sur un sujet trop facilement exploitable, c’est-à-dire un thème très maniable pour tout habitué de la plume et des métaphorisations spectaculaires, habile à déplacer les choses plus qu’à les regarder telles quelles, jouant et cabotinant au besoin, se rassasiant de mots et de formules pédantes. D’une part James Agee avait honte d’avoir à produire un compte-rendu d’éditorialiste sur l’incommensurable misère des manants de l’Alabama, par-dessus le marché à destination d’un public bourgeois qui n’a jamais honte de ce qu’il est, puis, d’autre part, il ne désirait pas entendre parler d’artiste classique ou encore d’artiste engagé, l’art, l’imagination et leur éventuelle politisation n’ayant aucun rapport avec «cette mémoire entière du Sud» (p. 31), avec cette «déplaisante situation qui existe là-bas dans le Sud» (p. 39) et qui doit édifier instamment ceux qui la côtoie plutôt que susciter un quelconque enivrement d’intellectuel opportuniste ou en mal d’inspiration, délayé en plusieurs soirées caritatives où les uns et les autres montent insolemment sur des tréteaux pour déclamer une guimauve progressiste. Que ce soit le journaliste établi ou l’artiste notoire, peu importe, aucune de ces deux manifestations d’un byzantinisme de centre-ville ne saurait escalader la radicale paroi de l’indigence, aucun de ces individus la plupart du temps subventionnés ou possesseurs de prévisibles capitaux culturels n’aurait la faculté de se détacher d'une présomption d’explication, de dissertation, d’exhibition, de cette satanée prétention de tout «déchiffrer» (p. 259), tout cela, d’ordinaire, à des fins méprisables d’audience, voire de «trafic d’influence» et de sentencieux «lincolnisme» (p. 29), nourrissant des projets d’une telle noirceur d’âme qu’ils pourraient sur-le-champ terrasser La Rochefoucauld au lieu d’enfiévrer son clairvoyant recensement de la vermine humaine. S’en remettant à l’amour de Dieu pour ne pas qu’on le confonde avec ce troupeau d’irréprochables cuistres, James Agee vise une parole d’Évangile, un verbe qui puisse nous transporter jusqu’à «la radiation cruelle de ce qui est» (p. 35), jusqu’à «l’énormité» (p. 37) de ce que ces hommes et ces femmes rustiques abattent de corvées interminables, infernalement cycliques, formellement et profondément aliénantes. Son écriture, ainsi, bien qu’elle ne soit pas en mesure de contourner le sentiment d’une transcendante agitation lettrée, d’un phrasé vaticinant ou d’une poétique surnaturellement habitée et ciselée, cherche toujours le pur phénomène, la pure apparition, loin de toute recherche d’insignifiantes conséquences ornementales. Ce que souhaite James Agee par-dessus tout, ce qu’il espère malgré sa chrétienté mise à rude épreuve, c’est de transmettre la soudaineté de ce qu’il observe, de divulguer ce qui le traverse intensément, d’accéder si possible à la pleine conscience de cet Alabama tombé en désuétude dans l’esprit arrogant des citadins. Ses aspirations consistent à s’efforcer en écriture et en justice autant que les métayers d’ici-bas s’efforcent de vivre sous le joug d’une monstrueuse duperie – à savoir la mystification des spéculateurs, le méthodique aménagement de l’impossibilité existentielle par le biais d’une confiscation de toutes les possibilités de se réaliser. Aussi, peu à peu, James Agee remise New York aux oubliettes et reçoit en lui-même les stratosphériques dimensions de ces espaces dédaignés. Il congédie l’effervescence de la Cité verticale en architecture mais plate en moralité, se délivrant à l’occasion de son statut journalistique, de son vilain mandat d’espionnage (cf. p. 21) – car n’importe quel journaliste en visite dans ce Heart of Dixie ne peut être qu’un maudit voyeur, un profanateur, un blasphémateur de la Grâce qui charrie dans sa tête de médiocre feuilletoniste les éléments impondérables de la Disgrâce. D’où, en amont, l’autocensure que s’inflige Agee en s’estimant crapuleusement journalistique et ce faisant indigne d’écrire autre chose qu’une affligeante rubrique de la gueuserie, considérant par contraste que Walker Evans, muni de son œil désintéressé, sera en charge du contre-espionnage afin de compenser toutes ses friponneries de gazetier nordiste (cf. p. 21).

Les causalités démoniaques et les moyens spirituels de les conjurer

Il suffit cependant de poursuivre l’exploration du livre au-delà de son émouvant confessionnal du début pour s’apercevoir que James Agee n’a pu être journaliste que par accident et qu’il n’a jamais été qu’un écrivain par essence. Une fois admis tous ses préjugés et toute son inexpérience, une fois que l’adulte de la ville s’est en quelque sorte ré accoutumé à l’innocente et rémanente perception de son enfance vécue dans le midi du Tennessee, l’auteur s’affirme, les digues éclatent et les flots d’une cuisante vérité recouvrent les marécages du mensonge où s’édulcorent la réalité de cette Amérique extradée. On avait donc demandé à James Agee de rapporter du Sud des contenus calibrés sur la pauvreté blanche, et lui, autant par esprit de contradiction que par nécessité de servir la vérité, commence son inquiétant périple par la description des chants nègres, par l’hymne désespéré du negro spiritual, par la procession de ces ténors, barytons et autres contraltos Noirs qui lancent des appels à l’aide, des Mayday calls entonnés, nobles chanteurs devant l’ignoble (cf. pp. 51-9). Ils ne sont pas différents des Blancs, en ce sens que les Blancs du Sud ne peuvent pas se prévaloir d’un traitement de faveur par rapport à eux, car tous, ici, appartiennent aux mêmes latitudes d’avilissement et de dépérissement. La pigmentation de la peau ou tout emblème de racisation ne sont là que des controverses pour colloques fantasmatiques ou pour magazines philistins. Au milieu de ce nulle part où pourtant s’ébruitent les voix du divin, au fond de cet Alabama où des «routes gisent inemployées» (p. 77), là où les torts endurés se gonflent en proportions cyclopéennes (cf. p. 62), nul ne se soucie vraiment de savoir s’il est de couleur ou s’il est anémié parce que tout le monde est captif, toutes et tous sont les parties intégrantes d’une Totalité fatale, «sinistres larrons solitaires dont le visage fuit» (p. 77). Il faut dès lors se représenter le moyeu d’une roue qui tournerait à toute vitesse, une espèce de roue de la calamité sudiste, l’épicentre d’un mécanisme sur lequel serait attachée une masse de destinées amalgamées par la vélocité d’un invincible mouvement déterministe. Emportés par cet engrenage animé d’une effarante promptitude, les Noirs et les Blancs s’assimilent et composent un genre d’anthracite infamant, un chromatisme morose et lourd, une brume localement invisible, endémique et immuable, c’est-à-dire le véritable aspect des choses quand on sait percevoir ce que l’inexorable soleil ne dévoile pas d’emblée à un cœur souffrant de myopie. La netteté des discriminations chromatiques apparentes, strictement binaires et banales, doit laisser advenir la certitude d’une égalité de condition inapparente pour mieux accabler l’inégalité non pas des Noirs et des Blancs, la proverbiale infériorité des premiers sur les seconds, mais celle de ces pauvres gens persécutés par une «économie criminelle» (p. 147), écrasés par des volontés pécheresses qui saccagent le principe même de la vie.

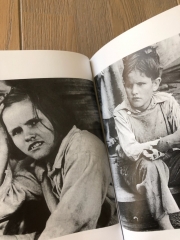

Il suffit cependant de poursuivre l’exploration du livre au-delà de son émouvant confessionnal du début pour s’apercevoir que James Agee n’a pu être journaliste que par accident et qu’il n’a jamais été qu’un écrivain par essence. Une fois admis tous ses préjugés et toute son inexpérience, une fois que l’adulte de la ville s’est en quelque sorte ré accoutumé à l’innocente et rémanente perception de son enfance vécue dans le midi du Tennessee, l’auteur s’affirme, les digues éclatent et les flots d’une cuisante vérité recouvrent les marécages du mensonge où s’édulcorent la réalité de cette Amérique extradée. On avait donc demandé à James Agee de rapporter du Sud des contenus calibrés sur la pauvreté blanche, et lui, autant par esprit de contradiction que par nécessité de servir la vérité, commence son inquiétant périple par la description des chants nègres, par l’hymne désespéré du negro spiritual, par la procession de ces ténors, barytons et autres contraltos Noirs qui lancent des appels à l’aide, des Mayday calls entonnés, nobles chanteurs devant l’ignoble (cf. pp. 51-9). Ils ne sont pas différents des Blancs, en ce sens que les Blancs du Sud ne peuvent pas se prévaloir d’un traitement de faveur par rapport à eux, car tous, ici, appartiennent aux mêmes latitudes d’avilissement et de dépérissement. La pigmentation de la peau ou tout emblème de racisation ne sont là que des controverses pour colloques fantasmatiques ou pour magazines philistins. Au milieu de ce nulle part où pourtant s’ébruitent les voix du divin, au fond de cet Alabama où des «routes gisent inemployées» (p. 77), là où les torts endurés se gonflent en proportions cyclopéennes (cf. p. 62), nul ne se soucie vraiment de savoir s’il est de couleur ou s’il est anémié parce que tout le monde est captif, toutes et tous sont les parties intégrantes d’une Totalité fatale, «sinistres larrons solitaires dont le visage fuit» (p. 77). Il faut dès lors se représenter le moyeu d’une roue qui tournerait à toute vitesse, une espèce de roue de la calamité sudiste, l’épicentre d’un mécanisme sur lequel serait attachée une masse de destinées amalgamées par la vélocité d’un invincible mouvement déterministe. Emportés par cet engrenage animé d’une effarante promptitude, les Noirs et les Blancs s’assimilent et composent un genre d’anthracite infamant, un chromatisme morose et lourd, une brume localement invisible, endémique et immuable, c’est-à-dire le véritable aspect des choses quand on sait percevoir ce que l’inexorable soleil ne dévoile pas d’emblée à un cœur souffrant de myopie. La netteté des discriminations chromatiques apparentes, strictement binaires et banales, doit laisser advenir la certitude d’une égalité de condition inapparente pour mieux accabler l’inégalité non pas des Noirs et des Blancs, la proverbiale infériorité des premiers sur les seconds, mais celle de ces pauvres gens persécutés par une «économie criminelle» (p. 147), écrasés par des volontés pécheresses qui saccagent le principe même de la vie. Ce que l’on doit impérativement se figurer, c’est que ces humiliés sont des enfants de Dieu qui méritent la vénération, qu’ils sont chacun et sans aucune exception éligibles au Sermon sur la Montagne car ce sont tous des prophètes que l’on tourmente (cf. p. 124). Plus la faiblesse est flagrante, plus la vénération doit être prononcée, vigoureuse, et James Agee n’adoucit pas la dureté de cette faiblesse qui condamne les puissants dont les ambassades ont échoué, il n’atténue pas les visions dérangeantes, tel cet «enfant comme une pâte molle» que l’on «étend comme un cadavre à côté de son frère sans pitié» (p. 111), redoutable annonciation d’Abel et Caïn, présage du fratricide qui sera peut-être inévitable pour continuer à vivre dans ce coin de la primitive Amérique. Il n’y a pas l’ombre d’un esthétisme forcené dans cette expression de la faiblesse, pas la moindre trace de cette perfection parfois douteuse qui trahit les meilleurs romanciers, tant et si bien que la fameuse suspension consentie de l’incrédulité n’a pas lieu d’être parce que tout est déjà immunisé contre les processus de la fiction (cf. p. 331). À l’inverse de cette notion de willing suspension of disbelief, James Agee voudrait que l’on soit d’une certaine façon incrédule, que l’on soit d’abord anéanti par l’extravagance de ce qui se déroule en ce monde imbécile et offensant, ceci à dessein de croire, de croire assidûment parce que c’est absurde et de proclamer qu’à Dieu rien n’est impossible, même parmi les plus aberrantes preuves de son inexistence eu égard à l’inadmissible partialité des conditions humaines.

Ce que l’on doit impérativement se figurer, c’est que ces humiliés sont des enfants de Dieu qui méritent la vénération, qu’ils sont chacun et sans aucune exception éligibles au Sermon sur la Montagne car ce sont tous des prophètes que l’on tourmente (cf. p. 124). Plus la faiblesse est flagrante, plus la vénération doit être prononcée, vigoureuse, et James Agee n’adoucit pas la dureté de cette faiblesse qui condamne les puissants dont les ambassades ont échoué, il n’atténue pas les visions dérangeantes, tel cet «enfant comme une pâte molle» que l’on «étend comme un cadavre à côté de son frère sans pitié» (p. 111), redoutable annonciation d’Abel et Caïn, présage du fratricide qui sera peut-être inévitable pour continuer à vivre dans ce coin de la primitive Amérique. Il n’y a pas l’ombre d’un esthétisme forcené dans cette expression de la faiblesse, pas la moindre trace de cette perfection parfois douteuse qui trahit les meilleurs romanciers, tant et si bien que la fameuse suspension consentie de l’incrédulité n’a pas lieu d’être parce que tout est déjà immunisé contre les processus de la fiction (cf. p. 331). À l’inverse de cette notion de willing suspension of disbelief, James Agee voudrait que l’on soit d’une certaine façon incrédule, que l’on soit d’abord anéanti par l’extravagance de ce qui se déroule en ce monde imbécile et offensant, ceci à dessein de croire, de croire assidûment parce que c’est absurde et de proclamer qu’à Dieu rien n’est impossible, même parmi les plus aberrantes preuves de son inexistence eu égard à l’inadmissible partialité des conditions humaines. En outre, il n’est guère qu’une civilisation décadente qui peut à ce point détruire ce qu’elle a de plus sacré – son peuple qui laboure et cultive la terre. Et quoique la critique de James Agee se restreigne géographiquement au périmètre d’un lambeau d’Alabama, elle embrasse l’universel et diminue incontinent la prétention des États-Unis à incarner un paradigme viable : «et ici, dans ces pays boisés et de l’argile morte, en liberté bestiale ou en servitude se sont établies plusieurs générations, ébranlées par la fièvre, tourmentées et malades de nourritures mauvaises, éprouvées et lassées de travail sous le soleil torride et par le manque de soins, et sans espoir, dans l’ignorance de toute cause, toute existence, toute conduite, de toute espérance d’une aide ou d’un mieux, dans une satiété de torts subis et de routine, de croyances inertes, de sorte qu’au départ le ferment dans leurs lombes est exténué et vicié, portefeuille de fausse monnaie» (p. 150). Sur Pennsylvania Avenue jouxtant la Maison-Blanche ou à Wall Street brassant tous les marchés financiers, sur les vastes domaines de millionnaires qui surplombent l’Hudon et auxquels Thomas Wolfe a réservé un sort jubilatoire dans Le Temps et le Fleuve, dans la réplétion des gratte-ciels encore érectiles tant l’avidité de leurs occupants bureaucratiques est grande, dans les universités de prestige où l’éducation reçue «n’est nullement bénédiction sans mélange» (p. 428) et que James Agee a connue derrière les murs en brique de Harvard, dans ces écoles où toute sainteté est irrecevable et où toute perversité est la norme, dans ces amphithéâtres où se professent des leçons qui fournissent à satiété des alibis à l’imposture, ici et là, au sein de ces forteresses du pouvoir, se trament les népotismes, les combines et les lois qui garantissent aux plus riches une domination sans partage pour les siècles des siècles. Pour qu’une minorité respire, la majorité doit être asphyxiée, et même si le puissant n’arpentera jamais le même sol que le présumé impuissant (dans un bistrot, dans une cour de récréation, dans une rue ou dans un champ de coton de l’Alabama), même si ces deux versions de l’homme ne seront jamais en position de former deux droites perpendiculaires dans leurs trajectoires matérielles respectives, elles se croisent néanmoins, elles se chevauchent à un niveau plus abyssal, plus immatériel, précisément à l’endroit où la balance destinale calcule les chances des uns et des autres, avec, invariablement, un déséquilibre maintenu et renforcé, s’illustrant par un plateau où la multitude pèse paradoxalement beaucoup moins lourd que les êtres qui trônent sur le plateau clairsemé opposé. Au nombre des héritiers, des privilégiés ou des arrivistes qui siègent sur la scène suprasensible des fortunes, au rang de ces parvenus, quand bien même le pluriel deviendrait singulier, celui-là qui serait seul aurait encore un poids incommensurablement plus lourd que ceux-là qui sont la foule atomisée – spoliée. Se dessine alors un terrible effet papillon, un agencement corrompu des poids et des mesures qui prescrivent qui vit et qui meurt, car si rien n’est trop directement probant pour couper la tête des dirigeants de la planète, tout ce qui est indirect, dissimulé, subtilement insignifiant, comme par exemple une conversation où deux oncles richissimes décident de valoriser l’oisiveté de leurs neveux au sommet d’un building de Chicago, tout cela, qu’on le veuille ou non, exige simultanément que le malheur se répande parmi ceux qui sont déjà malheureux, de telle sorte que pour assurer le bonheur d’un binôme de jeunes parasites nantis, il est indispensable, en contrepartie, de sacrifier la vie de nombreuses personnes auxquelles, dès la naissance, on compromet la capacité de réussir à vivre décemment et à se revendiquer d’un quelconque libre arbitre. Il suit de là que les plus méritants sont les moins bien lotis et que les moins méritants s’emparent de toutes les opportunités.

La suite de cette étude se trouve dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, james agee, alker evans, louons maintenant les grands hommes, gregory mion |  |

|  Imprimer

Imprimer