Au-dessus de l'abysse de Conrad Aiken (25/05/2022)

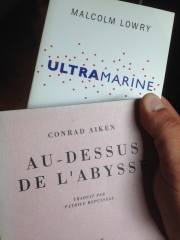

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Malcolm Lowry dans la Zone.

Malcolm Lowry dans la Zone. Acheter Au-dessus de l'abysse sur Amazon (édition chez Gallimard, coll. L'Imaginaire).

Acheter Au-dessus de l'abysse sur Amazon (édition chez Gallimard, coll. L'Imaginaire).Un jour viendra, bientôt peut-être, très vite même, où je me détacherai des livres que j'aurai pourtant passé le plus clair de mon temps d'enfant, d'adolescent puis d'adulte à lire et relire, et aussi à défendre et à faire connaître, jusqu'à ne plus vraiment parvenir, parfois, à de singuliers moments, à différencier les événements de la réalité de ceux qui avaient été inventés par de puissants écrivains, comme s'il m'arrivait, ainsi qu'à Demarest, «l'occasion d'éprouver ce sentiment de complète dissociation de la personnalité, quand on a l'impression de s'évaporer sous le regard éblouissant de ses propres yeux» (pp. 318-9). Alors, quand ce moment arrivera, s'il doit arriver et si je devais me débarrasser de ces milliers de lectures parce que je les aurais jugées de peu de poids, alors ce sont peut-être les grands romans dans lesquels j'ai mis le plus de temps à pénétrer, autour desquels j'ai rôdé des années durant avant de me laisser entraîner dans le sillage de la toute première phrase, qui me tomberont en dernier des mains, qui retiendront mon attention une dernière fois. Il y aura peut-être, parmi ces livres et comme je me plais à le croire, Sous le volcan de Malcolm Lowry que je n'ai pas osé ouvrir avant d'être à peu près certain d'avoir vécu, autrement dit : d'avoir gagné et d'avoir perdu ce que j'avais gagné, et surtout de penser ou d'espérer pouvoir croire que par les livres, je retrouverais ce que j'avais volontairement égaré et même : rejeté. J'ai beaucoup perdu et pourtant, encore maintenant, je ne suis pas vraiment certain de mériter un texte comme celui que Malcolm Lowry arracha des profondeurs de sa vie magnifique, mais aussi d'autres livres qu'il admira, car books are made out of books, dans un inextricable entrelacs de vies imaginaires et de vies bien réelles.

Je sais en tout cas maintenant ce qui a tant plu à Malcolm Lowry dans les romans de Conrad Aiken, singulièrement dans Blue Voyage (1). Conrad Aiken, bien trop peu connu en France, rendit bien à son disciple, le mot n'est pas trop fort je crois, tous deux se rencontrant en 1929 et plus d'une fois qui plus est, la monnaie de sa pièce en le faisant figurer dans son texte le plus autobiographique, Ushant en 1952, avec, excusez du peu, T. S. Eliot (sous les traits de Tsetse), Ezra Pound (sous ceux de Rabbi Ben Ezra) ou encore Malcolm Lowry, grimé, lui, en Hambo, mais aussi dans Un Cœur pour les dieux du Mexique (A Heart for the Gods of Mexico publié en 1939, traduit en français en 1991 à La Table Ronde).

Je sais en tout cas maintenant ce qui a tant plu à Malcolm Lowry dans les romans de Conrad Aiken, singulièrement dans Blue Voyage (1). Conrad Aiken, bien trop peu connu en France, rendit bien à son disciple, le mot n'est pas trop fort je crois, tous deux se rencontrant en 1929 et plus d'une fois qui plus est, la monnaie de sa pièce en le faisant figurer dans son texte le plus autobiographique, Ushant en 1952, avec, excusez du peu, T. S. Eliot (sous les traits de Tsetse), Ezra Pound (sous ceux de Rabbi Ben Ezra) ou encore Malcolm Lowry, grimé, lui, en Hambo, mais aussi dans Un Cœur pour les dieux du Mexique (A Heart for the Gods of Mexico publié en 1939, traduit en français en 1991 à La Table Ronde). Il y avait de quoi, évidemment, saluer le turbulent et génial cadet; Conrad Aiken en est lui-même surpris dirait-on car «Il connaissait Blue Voyage mieux que moi : il le connaissait par cœur, écrit ainsi Aiken, amusé ou horrifié on ne sait trop, qui ajoute : l'influence que le livre exerça sur lui fut profonde et permanente...» (2), ce dont nous ne saurions douter en lisant les premières lettres que Lowry écrivit à Aiken, par exemple en 1928 où il se compare, alors qu'il était, «l'autre jour, attablé dans un salon de thé», au «pauvre Demarest», personnage principal d'Au-dessus de l'abysse, comme lui affectionnant «l'un de ces bouges graillonneux», et «tant mieux s'ils graillonnent à plein nez», ou encore cette autre missive, avec un cachet de la poste daté du 13 mars 1929, où cette fois-ci Malcolm Lowry semble se montrer moins badin voire effronté en écrivant, gravement, à moins bien sûr que l'ironie ne soit plus discrète que précédemment, quoique présente : «Je sais que vous êtes quelqu'un d'important en Amérique et que vous avez autour de vous toute une chapelle; mais pour moi, enfermé dans un morne cercle familial où personne n'a entendu parler de vous, et où mes heures les plus hautement intellectuelles s'écoulent dans une solitude absolue, c'est comme si je vous avais découvert, et il me plaît de garder cette idée absurde dans ma cervelle naïve et de me décerner quantité de lauriers immérités pour ce fait» (3). En 1933, c'est un autre écrivain, Nordahl Grieg qu'il ira rencontrer en prenant un cargo jusqu'à Oslo, en témoignage de son admiration pour Le navire poursuit sa route. Ultramarine, qui paraîtra le 12 juin 1933 chez Jonathan Cape, au prix d'un travail acharné sur le manuscrit durant cinq années, sera aussi le reflet de ces deux grandes rencontres.

Pas plus que dans Ultramarine, drame statique par excellence, nous ne trouvons dans Au-dessus de l'abysse (dans lequel Lowry trouva le titre de son premier roman, the ultramarine abyss), superbe exemple de ce que Michel Gresset a qualifié d'introspection narrative moderniste (p. 20) n'hésitant pas à s'enfoncer profondément, plus profondément que par le seul recours à Freud, dans le flux de conscience qui est la grande affaire de ces puisatiers de l'esprit et aussi de l'âme, de fait notable, d'épisode prisé des rédacteurs de quatrième de couverture, puisque la conversation, à bord d'un paquebot, est après tout l'activité principale sinon unique entre passagers, et que notre roman peut être lu comme «la mise en scène» ou la «mise en parole» des démons du langage qui, si on les laissait faire, transformeraient «les relations humaines en un jeu d'anagrammes» (p. 15) manié avec talent par Demarest qui déclare perdre «un temps fou en logolâtrie» et aussi être un «verbaliste», «un rimailleur symboliste» (p. 225) et, comme tel, «un auteur qui n'a pas de succès» (p. 295) et «l'auteur dramatique le plus raté de l'histoire de l'humanité», «sadique et frotteur invétéré, voyeur et onaniste à l'avenant, exploiteur de femmes sans pareil» (p. 379), l'amour, dans sa matière la plus directe, la chair bien sûr, occupant grandement le personnage principal, obsédé si on y tient, mais d'une seule femme, qu'il a perdue, et qu'il regagnera, sous une autre enveloppe, une autre chair et un autre esprit, conclusion ironique à la Reprise sempiternelle que figurèrent tour à

Pas plus que dans Ultramarine, drame statique par excellence, nous ne trouvons dans Au-dessus de l'abysse (dans lequel Lowry trouva le titre de son premier roman, the ultramarine abyss), superbe exemple de ce que Michel Gresset a qualifié d'introspection narrative moderniste (p. 20) n'hésitant pas à s'enfoncer profondément, plus profondément que par le seul recours à Freud, dans le flux de conscience qui est la grande affaire de ces puisatiers de l'esprit et aussi de l'âme, de fait notable, d'épisode prisé des rédacteurs de quatrième de couverture, puisque la conversation, à bord d'un paquebot, est après tout l'activité principale sinon unique entre passagers, et que notre roman peut être lu comme «la mise en scène» ou la «mise en parole» des démons du langage qui, si on les laissait faire, transformeraient «les relations humaines en un jeu d'anagrammes» (p. 15) manié avec talent par Demarest qui déclare perdre «un temps fou en logolâtrie» et aussi être un «verbaliste», «un rimailleur symboliste» (p. 225) et, comme tel, «un auteur qui n'a pas de succès» (p. 295) et «l'auteur dramatique le plus raté de l'histoire de l'humanité», «sadique et frotteur invétéré, voyeur et onaniste à l'avenant, exploiteur de femmes sans pareil» (p. 379), l'amour, dans sa matière la plus directe, la chair bien sûr, occupant grandement le personnage principal, obsédé si on y tient, mais d'une seule femme, qu'il a perdue, et qu'il regagnera, sous une autre enveloppe, une autre chair et un autre esprit, conclusion ironique à la Reprise sempiternelle que figurèrent tour à  tour Sören Kierkegaard, Conrad Aiken dans le roman que nous évoquons puis Malcolm Lowry dans Sous le volcan, et enfin Paul Gadenne dans La Plage de Scheveningen (Gadenne qui d'ailleurs lut Lowry, comme l'indique une note de lecture sur Under the Volcano intitulée Alcool et spiritualité).

tour Sören Kierkegaard, Conrad Aiken dans le roman que nous évoquons puis Malcolm Lowry dans Sous le volcan, et enfin Paul Gadenne dans La Plage de Scheveningen (Gadenne qui d'ailleurs lut Lowry, comme l'indique une note de lecture sur Under the Volcano intitulée Alcool et spiritualité).Qui parle de Reprise, ce beau thème douloureux que le grand penseur danois médita tout au long de sa vie, du moins de ce qu'il lui restait à vivre après la rupture de ses fiançailles avec Régine Olsen, ne peut qu'être amené à évoquer un thème voisin, entretenant avec le premier une relation non point secrète mais en tout cas ni directe ni obvie, je veux parler de l'hermétisme démoniaque, qui n'est pas absent, logiquement, du roman de Conrad Aiken. Certes, décrire la vie au sein d'un bateau ne peut que signifier que ses passagers, de même que ses membres d'équipage, forment «une communauté» (p. 54), mais il n'en reste pas moins que cette dernière a des limites assez vite atteintes, surtout lorsque se nouent des relations de séduction : «Des mots si proches, pourtant si éloignés... Et s'il était enfin possible de parler de tout avec une femme ? Ne garder aucun secret, aucun repli obscur de l'âme, aucune douleur ou oubliette aux murs suintants qu'on ne pourrait partager avec elle ?» (p. 202).

C'est le double effort de Demarest, tout médiocre écrivain qu'il se considère à ses propres yeux, de reconquête de la femme perdue, Cynthia Battiloro, afin de surmonter «l'intolérable souffrance qu'il y a à essayer de se souvenir d'un visage à moitié oublié !» (p. 241), comme si, en effet, «une seule et unique personne, une seule chose, un seul endroit, un seul objet de croyance [pouvaient] accaparer notre âme à l'exclusion de tout autre» (p. 243), et de tentative de briser les chaînes que l'on a méthodiquement assemblées autour de soi : «Quelle horreur ! Arriver au portail sous les déluges du feu et distinguer, au travers, les versants du Purgatoire; au-delà, s'imaginer le Paradis; voir en vous la gracieuse sagesse capable de me guider jusque-là; et puis savoir que la JUSTICE ne le permettrait pas, apprendre que le brasier de l'enfer devait être à jamais ma demeure !» (p. 248). C'est en effet vivre une condition proprement infernale que d'avoir expérimenté «l'effroyable intensité de l'émotion sur le moment, suivie par le choc initial» qui «détruit notre raison, notre croyance au temps et à l'espace» (p. 252), puis de perdre cet événement fondateur, duquel on ne s'est jamais vraiment remis, tout en étant brûlé par «cette incurable soif d'évasion, ce désir d'agripper un câble tissé par une araignée au bout duquel il se balancerait pour pouvoir disparaître d'un coup dans l'espace ou l'oubli !» (p. 13).

Comment faire, puisque la femme aimée et perdue, pourtant recroisée sur le bateau traversant l'océan atlantique, est visiblement, selon l'expression atrocement convenue, passée à autre chose ? Tenter, au travers du langage, éternelle Croix de douleur, une sortie hors de soi-même qui, aussi criarde et publicitaire soit-elle, n'en constituerait pas moins une preuve de résistance, donc de volonté et de vie ? Au-dessus de l'abysse est traversé de part en part par cette tentation tour à tour messianique et christique. Ainsi : «Je permettrai qu'on me crucifie moi-même. Mon MOI que j'aime. Je détruirai ma personnalité. Comme la fusion de l'atome, cela entraînera l'explosion en chaîne de tous les autres moi. Je leur montrerai la voie. Le Messie. Ils me poursuivront, le quolibet et le sarcasme à la bouche. Ils se presseront et la foule me cernera bientôt, pour me lapider. Alors, à cet instant, je détruirai mon MOI par amour pour la vie sous toutes ses formes; c'en sera fini de ma personnalité. Je deviendrai une conscience sans souvenir ni prescience de l'avenir, sans nécessité ni corps de chair, et dénuée de toute pensée. Je montrerai à l'humanité le sentier susceptible de la ramener à Dieu; et, à Dieu, le chemin capable de lui rendre la paix...» (p. 271).

Délire d'orgueil, immolation lyrique, Demarest imaginant une pièce dont le titre serait L'Homme qui était plus grand que Dieu (cf. p. 311), échec prévisible en tout cas, anticipé même, puisque naît, assez vite dans les pages qui suivent, la tentation, en faisant mine d'abolir sa si précieuse conscience, de n'être qu'une parodie de Christ, un Christ ignoré des foules pour lesquelles, pourtant, il a donné sa vie : oui, sans doute, il y a eu beaucoup de Christ, «certains d'entre eux, d'origine modeste, dont l'histoire n'a jamais entendu parler»; puis «il y a eu beaucoup de Christ; et il y en aura encore» (p. 299), un Christ obscur qui serait tellement humble qu'il renoncerait à sa mission, comme nous pourrions imaginer d'un Shakespeare qui, «pour le bien de l'humanité», déciderait «de ne pas écrire de pièces !» : «Il les verrait tous distinctement sous ses yeux» pourtant, «son Hamlet, son Othello, son Lear, sa Cléopâtre, son magnifique Coriolan» mais il n'hésiterait pas à les congédier «mort-nés», car ce sacrifice ne serait qu'un pis-aller, le témoignage à peine voilé, de nouveau, d'un narcissique orgueil, l'artiste abjurant son art, vivant «cette scène comme une plainte déchirante, une douloureuse invitation à l'angoisse narcissique» (p. 313).

Délire d'orgueil, immolation lyrique, Demarest imaginant une pièce dont le titre serait L'Homme qui était plus grand que Dieu (cf. p. 311), échec prévisible en tout cas, anticipé même, puisque naît, assez vite dans les pages qui suivent, la tentation, en faisant mine d'abolir sa si précieuse conscience, de n'être qu'une parodie de Christ, un Christ ignoré des foules pour lesquelles, pourtant, il a donné sa vie : oui, sans doute, il y a eu beaucoup de Christ, «certains d'entre eux, d'origine modeste, dont l'histoire n'a jamais entendu parler»; puis «il y a eu beaucoup de Christ; et il y en aura encore» (p. 299), un Christ obscur qui serait tellement humble qu'il renoncerait à sa mission, comme nous pourrions imaginer d'un Shakespeare qui, «pour le bien de l'humanité», déciderait «de ne pas écrire de pièces !» : «Il les verrait tous distinctement sous ses yeux» pourtant, «son Hamlet, son Othello, son Lear, sa Cléopâtre, son magnifique Coriolan» mais il n'hésiterait pas à les congédier «mort-nés», car ce sacrifice ne serait qu'un pis-aller, le témoignage à peine voilé, de nouveau, d'un narcissique orgueil, l'artiste abjurant son art, vivant «cette scène comme une plainte déchirante, une douloureuse invitation à l'angoisse narcissique» (p. 313).Qui est donc William Demarest, «l'auteur dramatique le plus raté de l'histoire de l'humanité», le «champion des égotistes autophages, poltron incomparable, sadique et frotteur invétéré, voyeur et onaniste à l'avenant, exploiteur de femmes sans pareil» (p. 379), «ce petit Demarest, pitoyable et ridicule ?», que nous moquons assurément comme il se moque de lui-même ? Nous pleurons aussi pour lui, certes, «car il est nous-mêmes, il est l'humanité, il est Dieu» (p. 373), et que sa propre vérité, toute ridicule qu'elle puisse nous paraître, qu'elle paraisse, assurément, à ses propres yeux, à condition bien sûr qu'il parvienne à la dire, et tout auteur raté nous l'avons vu qu'il est, signifierait notre propre accusation (cf. p. 389). C'est un jeu de miroirs sinon de dupes bien sûr, car Demarest n'est que le prisonnier volontaire d'une prison dont il a édifié, mot à mot comme autant de briques solidement maçonnées les unes sur les autres, les murs épais. C'est Malcolm Lowry qui eût pu contresigner ce passage, voire le reprendre tel quel : «Comment se fait-il qu'en essayant d'exprimer les choses les plus simples, je donne toujours l'impression de m'embrouiller dans des complications et des questions annexes, des références et des digressions, des réserves et des réflexions subalternes ?» (p. 412). Il a bien conscience que c'est son point faible comme il le dit, les critiques lui ayant toujours reproché, nous assure-t-il, «cette apparente incapacité à présenter un thème de façon simple et énergique» puisqu'il faut apparemment toujours qu'il l'enveloppe «dans toutes sortes de clauses restrictives et de considérations de points de vue», et qu'il l'envisage «d'une centaine d'angles différents», mais aussi qu'il en expose «chaque facette à la lumière», et cela pour «aboutir en fin de compte moins à une œuvre d'art unitaire qu'à un attristant cauchemar de spectres et de voix, une fantasmagorie de couleurs et de sons dissonants, un tout sans canevas ni objet véritable, qu'on ne saurait appréhender qu'en termes de prolixité diffuse et de fragmentation» (l'auteur souligne), prolixité diffuse si l'on en juge par le nombre de références littéraires (à de vieilles comptines, Shakespeare, Conrad, Keats, etc.) plus ou moins directes et fragmentation qui peuvent parfaitement convenir aux romans de Malcolm Lowry.

Quel échec ! Quel échec, vraiment, si l'on tient compte du fait que «les vieilles unités et les anciennes simplicités» ne sont plus «d'aucune utilité», qu'elles ne peuvent même plus servir «si l'on essaie de traduire, sous une forme d'art quelconque, la conscience de l'homme moderne» (p. 413) ? Quel échec, oui, s'il ne s'agit, pour William Desmaret, que de «continuer, menteur civilisé», «en ajoutant quelques récifs de coraux supplémentaires à [sa] production déjà scandaleusement abondante, à aider ainsi l'humanité induite en erreur à enrichir son passif d'illusions ?» (p. 429), en essayant encore, coûte que coûte, de «souffrir intensément», preuve que l'on vit tout aussi intensément et, ainsi, que l'on est «intensément conscient» (p. 29), comme s'il fallait décidément ne pas craindre de gâcher sa vie en partant à la recherche du moment le plus fugace mais révélateur du secret du monde, s'il existe, d'un de ces «moments qui remplissent la coupe à ras bord, et font entendre le chant des nymphes au fond du sang et le sifflement du corps décoché d'un coup dans l'espace...» (p. 88) et, en ayant accepté de perdre ce que l'on n'a du reste jamais vraiment possédé, tenir le pas gagné, pour, à la toute dernière ligne de notre roman, alors que l'on s'aperçoit brusquement qu'on est en mer, «seul avec l'infini, seul avec Dieu» (p. 451), gagner une femme (Mrs Faubion) comme on en a perdu une autre, à laquelle on a pourtant écrit plusieurs lettres qui jamais n'ont été envoyées, ni même terminées, ni même écrites, une femme en remplaçant une autre qui sera peut-être perdue à son tour, que l'on perdra sans doute volontairement, sans trop y prendre garde mais en gémissant, ensuite, une fois le forfait imperceptible commis, que l'on perdra donc comme l'autre, mais qu'importe après tout si, de femme en femme perdue et reconquise, conquise et de nouveau perdue, c'est le saint langage que l'on ne renonce jamais à poursuivre et à servir et, oui, à aimer, «les paradis ultraviolets auxquels nous n'aurons jamais accès, et les enfers infrarouges que nous ne serons jamais à même de communiquer» (p. 360), et pour ces lieux sans langage, comme s'il s'agissait, de livre en livre conquis et à son tour délaissé, perdu puis reconquis, de «prendre enfin congé de tout ce qui [nous est] familier», d'appareiller «au point du jour pour l'inimaginable, l'obscur, l'inaccessible», pour des îles lointaines bien sûr, pour les îles Fortunées «ou pour ces rives où le vieil Ulysse a dû aborder, par-delà les Colonnes d'Hercule», ces îles mêmes que Demarest voit «périodiquement en rêve, au beau milieu de l'Atlantique, deux îles vertes magnifiques séparées par un pertuis encaissé et peuplées d'une grande race à la beauté sans pareille !» (p. 403) dont il ne nous sera, jamais, rien dit, puisque c'est le rêve même du langage, une fois que, endormi, il aura cessé d'être.

Note

(1) Conrad Aiken, Au-dessus de l'abysse (Blue Voyage, 1927, traduction de l'anglais par Patrice Repusseau, présentation de Michel Gresset, Mercure de France, 1994). Michel Gresset explique pour quelles (bonnes raisons) le titre français, Au-dessus de l'abysse a été préféré à l'original. J'ai relevé deux ou trois fautes sans réelle importance (p. 128, il manque un de dans la note de bas de page ainsi qu'une hésitation orthographique aux termes Purlington/Purington, pp. 155-6 et landtschap/landschap p. 436).

(2) Conrad Aiken, Malcolm Lowry : A Note dans George Woodcock, ed., Malcolm Lowry : The Man and His Work (Vancouver, University of British Columbia Press, 1971), cité par Michel Gresset à la page 17 de notre ouvrage.

(3) Malcolm Lowry, Choix de lettres (rassemblées par Harvey Breit et Margerie Bonner Lowry, traduites de l'anglais par Suzanne Kim, Denoël, coll. Les Lettres Nouvelles, 1968), pp. 10 et 14.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, conrad aiken, blue voyage, au-dessus de l'abysse, malcolm lowry, ultramarine, éditions du mercure de france |  |

|  Imprimer

Imprimer