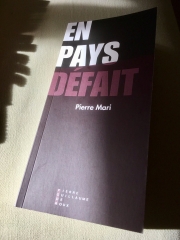

Entretien avec Pierre Mari à propos d'En pays défait (18/05/2019)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Langages viciés.

Langages viciés.

Acheter En pays défait sur Amazon.

Juan Asensio

Cher Pierre Mari, pour avoir quelque peu suivi, tout au long de ces dernières semaines, les aléas de ton manuscrit dont le texte qui allait devenir le premier chapitre fut publié dans la Zone, je tiens tout d’abord à te dire que je suis ravi et heureux pour toi que tu aies pu le publier chez Pierre-Guillaume de Roux. Après le livre de Rémi Soulié que j’ai évoqué voici quelques jours, Racination, c’est donc le second livre d’un de mes amis qui paraît chez un éditeur pour le moins courageux, et je dis cela d’autant plus facilement que j’ai pu très vertement critiquer tel ou tel de ses ouvrages, écrits par un Richard Millet ou un Romaric Sangars. Ce point entre ton livre et celui de Rémi Soulié n’est bien sûr que superficiel – bien qu’il nous dise quelque chose de l’état actuel de l’édition française – car, finalement, lui sous la forme de fragments, toi sous celle d’une lettre adressée à nos élites que Pierre Boudot, dans un texte de colère qui n’est pas sans parenté avec le tien, appelait les mandarins, vous évoquez le même sujet : la déréalisation, ce que nous pourrions appeler la fantomatisation de la société française, plus largement du monde occidental, sous le coup aussi brutal que discret voire invisible d’un arraisonnement, d’un abrasement du langage. Mais je dois immédiatement te faire part de mon hésitation, du reste provoquée par toi : j’ai été en effet frappé de constater que tu ne nommais pas ce mal ou plutôt, que tu ne parvenais pas à le nommer. Il y a tout autre chose que cette seule rage de l’abaissement morale déjà pointée par Flaubert, même si, bien sûr, je ne vois pas comment nous pourrions sérieusement contester cette réalité sordide. Il y a autre chose, donc, partout visible, palpable, comme si nous le respirions, dans tout ce que nous voyons, dans tout ce que nous entendons, dans tout ce que nous lisons, et cette autre chose, cet «essentiel», cette «énormité» qui «ne se réduit pas à la somme de ses facettes observables» (p. 18), tu ne parviens pas à le nommer ! Ce point aveugle me fait songer à certains textes d’Imre Kertész ou de W. G. Sebald (que tu cites dans ton livre) : les signes de la catastrophe sont partout présents mais c’est au texte que de tenter de découvrir la nature de cette dernière.

Pierre Mari

Je te remercie d’abord, mon cher Juan, de te réjouir du destin de ce texte qui n’était pas le moins du monde assuré de trouver un éditeur. Avec Fayard, qui avait abandonné mon dernier roman en rase campagne dès la sortie, il n’en a jamais été question. Pierre-Guillaume de Roux, qui mène un combat quotidien contre les préjugés bien-pensants et les ostracismes imbéciles, l’a accueilli avec une grande ferveur. J’en profite pour saluer au passage sa ténacité.

Quant à ta question, évidemment cruciale, il y a sans doute plusieurs manières d’y répondre. La plus simple – en tout cas celle qui me vient le plus immédiatement à l’esprit – consiste à dire que j’ai écrit En pays défait dans les limites et sous la dictée impérative d’un sentiment. Ce livre n’est pas une analyse des causes du désastre (comme l’avait été par exemple, après l’effondrement de 1940, L’Étrange défaite de Marc Bloch) : ce serait plutôt la «confession d’un enfant du siècle précédent». Il y a des années – des décennies, même – que je voulais rendre compte du sentiment qui s’est emparé de moi au début des années 80, et ne m’a plus quitté depuis : celui d’avoir vécu un basculement ou une rupture qui laissent sans voix toutes mes tentatives de nomination. «Savez-vous ce qui nous est arrivé ?» demande un personnage d’un roman de Victor Serge à un autre, ancien responsable bolchevik comme lui, envoyé comme lui dans un camp de relégation stalinien. La question reçoit, au cours dudit roman, plusieurs éclairages dont aucun, si cru soit-il, ne donne l’impression de toucher à l’essentiel. Je crois que je ne sais pas non plus ce qui nous est arrivé. L’honnêteté la plus élémentaire consistait donc à faire, dès les premières pages, un aveu inaugural d’impuissance. Ou d’ignorance, comme tu voudras. Face à ce que j’ai vécu, je n’avais pas la moindre envie de jouer les petits malins en forgeant un de ces concepts plus ou moins opératoires qui permettent de plastronner devant ses contemporains. Ce que je voulais, c’était serrer d’aussi près que possible mon sentiment, rendre compte de mon désarroi avec toute la précision et l’intensité dont j’étais capable. Et me demander si l’expression de ce désarroi pouvait rencontrer d’autres sentiments semblables au mien. Tu fais référence à Sebald, dont le petit texte bouleversant, Guerre aérienne et littérature, est évoqué à la fin de mon livre. La question qu’il pose («Pourquoi les écrivains allemands n’ont-ils pas rendu compte de cette destruction des villes allemandes qui a été vécue par des millions de personnes ?») ne reçoit pas de réponse. À moins que les éclats d’une réponse possible ne soient disséminés dans les évocations et réflexions que le texte accumule, hors de tout «ordre des raisons». Victor Serge, Sebald… Je me retrouve profondément dans ce genre de textes. C’est d’ailleurs ce que j’appelle à proprement parler des textes.

Juan Asensio

S’il n’y a pas d’ordre des raisons expliquant ce profond désarroi qui est le tien face à un ennemi qui n’est absolument pas identifiable (et, du coup, ne mérite probablement pas d’être ainsi appelé), tu n’en pointes pas moins le triomphe, partout visible, partout lisible, partout entendu voire écoutable, d’un langage devenu totalement faux mais aussi incapable de nommer la réalité. Les expressions que tu utilises pour évoquer ce mal sont pour le moins éloquentes, qu’il s’agisse de «misère narrative» (p. 28), de «langues de polymères et de fibre plastique» (p. 35) ou encore de «France sans écriture» (p. 54) et de «néosophistes de la communication» (p. 93), de la pire palabre qui s’est mise à proliférer (cf. p. 114), formant un univers fantomatique, un «langage-bulle» (p. 115) autarcique, idiot, au sens étymologique du terme, totalement séparé du nôtre, de l’humble réalité quotidienne qui, naguère jadis, constituait un «vaste tissu conjonctif, où s’entrecroisaient des critères de jugement, des expériences, des savoirs, où se heurtaient des transcendances rivales» (p. 108). Autrement dit, si tu ne sais pas contre quoi ou qui te battre puisqu’un simulacre a remplacé, comme dans les romans de Dick, notre réalité, tu as bien caractérisé, après d’autres que tu cites comme Klemperer, ces «discours métallisés et infroissables» (p. 124), ce «langage barbouillé d’humain» (p. 127) qui n’a d’autre finalité que lui-même, et n’empoigne plus la réalité (cf. p. 144) mais l’engloutit et la régurgite «par des mots qui ne sont plus des mots» (p. 149). Tu ne cites d’ailleurs pas l’analyse redoutable de la langue du Troisième Reich ou LTI au hasard, puisque tu remarques méchamment mais justement que le langage managérial mais tout autant la langue de bois médiatico-politique utilise des procédés semblables à la langue nazie : «même invocation de l’élan et du mouvement, mêmes fantasmes de table rase et de mécanisation de la société, mêmes emportements rhétoriques chargés de dissoudre les contradictions les plus voyantes, mêmes logiques de démembrement destinées à éviter par-dessus tout que le réel ne prenne corps» (p. 118). Est-ce forcer ton propos ou même ta pensée que de prétendre que le langage managérial qui a envahi notre monde est non seulement inhumain, barbare mais, plus précisément, sauvage, revenu à la sauvagerie, mais à une sauvagerie pour le moins paradoxale puisqu’elle est parfaitement rationalisée, mécanicisée ou, pour le dire avec Jaime Semprun dont tu connais sans doute les analyses fulgurantes, que ce langage métallique est celui de la Machine qui peut aisément se passer de l’humain et qui, de plus en plus, va pouvoir se passer de celui-ci ? Du coup, ne savons-nous pas ce contre quoi nous devons lutter : l’emprise et l’empire de la Machine sur le vivant (et pas seulement l’humain) ?

Pierre Mari

Je profite de ta question pour dire un mot de la Défense et illustration de la novlangue française de Jaime Semprun. Et même plus qu’un mot. Volontairement, je n’ai lu ce livre qu’une fois mon manuscrit achevé. Parti pris d’autarcie, peut-être contestable et sans doute chimérique : je ne souhaitais pas qu’En pays défait soit «traversé» par les analyses de mes contemporains immédiats. Quand j’ai lu la Défense, j’ai été frappé, mais pas particulièrement étonné, par nos convergences, même si nos angles d’attaque et la «forme littéraire» qu’ils empruntent diffèrent considérablement. Sur Klemperer, plus particulièrement sur la langue du IIIe Reich envisagée comme matrice des langages managériaux d’aujourd’hui, la convergence n’a évidemment rien de surprenant. En revanche, j’ai éprouvé un véritable ravissement en constatant que sur la responsabilité des sciences du langage dans l’éclosion de la novlangue, j’étais moins seul que je ne croyais : je me souviens, quand j’étais étudiant, avoir soulevé un mini-scandale en agitant comme Semprun (avec bien moins de talent, cela va de soi) l’idée que la linguistique avait forgé la langue réifiée et mécanisée dont elle se prétendait la théorie. Dans les années 70, il n’était pas possible de proférer de telles horreurs ! Et je crois que pendant des années, je n’ai pas osé aller au bout du sentiment que m’inspirait ce passage obligé de mes études littéraires. Aujourd’hui, on peut commencer à dire tout le mal qu’ont causé ces sciences déréalisantes, et c’est tant mieux.

Par où j’en reviens à tes questions. Tu ne forces pas mon propos en pointant le caractère «sauvage» de ce langage managérial qui a envahi notre monde. Une sauvagerie articulée, formalisée, rationalisée. Je suis toujours frappé, quand j’entends ce langage résonner dans les entreprises, par l’extraordinaire violence prédatrice et éradicatrice dont il est gorgé sous couvert de pragmatisme et de consensus social. Pour moi, les choses sont brutalement claires. Ce langage-là entend bien détruire tout ce qui lui a préexisté : pensée, culture, durée, substance du monde, dispositions de l’âme, complexité des élans vitaux. Quand on m’objecte qu’il n’est qu’un pur système de signes opératoires, quelque chose comme une combinaison de travail qu’on pourrait à sa guise revêtir et ôter, j’ai envie de hurler. Car il s’agit d’une idéologie, aussi sauvage qu’ont pu l’être en leur temps bolchevisme et national-socialisme. Il faut lire là-dessus les analyses magistrales de Jean Sur (bien plus profondes et féroces que celles d’un Jean-Pierre Le Goff) dans un livre marginalisé et oublié, Une alternative au management. Les techniques managériales constituent en effet un projet total : elles ne laissent rien hors de leur emprise. Celui qui se met à «penser» sa vie en termes de bilans et de perspectives, de projets et de motivations, ne se contente pas d’utiliser des notions clarificatrices : son esprit a renoncé à la mouvance et à l’ambivalence du rapport de soi à soi. Il est devenu un point de passage de cette sauvagerie généralisée qui consiste à télécharger Powerpoint jusque dans les dimensions les plus intimes de l’existence.

Quand tu me dis que nous savons, en un sens, contre quoi nous devons lutter – «l’emprise et l’empire de la Machine sur le vivant» –, je ne peux évidemment que te rejoindre. Mais j’ai l’impression, et même la conviction, que cette mécanisation n’est qu’un des aspects de la novlangue – et donc un seul des fronts sur lesquels nous devons nous battre. Car l’«énormité» dont je parle au début de mon livre est assez perverse et multiforme pour s’offrir le luxe de contester au moins en apparence cette mécanisation. Je suis toujours frappé par la prolifération accélérée de ces discours lyrico-nébuleux qu’on entend à peu près partout aujourd’hui. Par exemple cette injonction à «à être soi-même», dont je me demande, depuis des années, ce qu’elle peut bien recouvrir dans une société où la pression de l’image et la soumission aux normes d’employabilité ne cessent de s’intensifier. Ou encore cette phrase de la dernière allocution de Macron, où il était question de la «nécessité de remettre l’Homme au centre de la dynamique engagée». Quelqu’un pourrait-il m’expliquer ce qu’une telle phrase veut dire ? Quelqu’un s’est-il d’ailleurs posé la question ? Quelqu’un m’éclairera-t-il sur ce qu’on peut encore attendre d’une pareille formule, usée jusqu’à la corde depuis les années 80 ? Ces phrases-là sont partout aujourd’hui : on les entend en politique, on les lit dans les romans, elles circulent dans les entreprises, elles se propagent dans la vie sociale, elles pénètrent comme des particules fines dans la conscience de chacun. Il me paraît encore plus difficile de se battre sur ce front que sur celui du langage mécanisé. La mécanisation produit de telles absurdités verbales que nous arriverons toujours à mettre quelques rieurs de notre côté, et à faire éclater au grand jour le néant conceptuel de ces slogans. Avec les phrases-magmas, c’est plus difficile. Il faudrait idéalement mener le combat en permanence, ne rien laisser passer, tout reprendre à chaque instant à la racine. C’est impossible. Aucun d’entre nous ne peut être un Alceste à temps plein. Pour ma part, je sais qu’il y a beaucoup trop d’occasions, dans ma vie d’aujourd’hui, où je «laisse dire».

Juan Asensio

Oui, cher Pierre, je fais moi aussi ce que je peux, seul ou presque mais, outre l’ampleur colossale de la tâche, je la mène pratiquement seul, et je passe pour l’emmerdeur de service incapable de créer mais constamment imbibé de fiel, de jalousie, d’envie, que sais-je encore !, preuve sans doute que ce langage indifférencié, ce langage, rigoureusement, du Rien, a infecté les esprits les plus apparemment armés pour le tenir, à tout le moins, un temps en respect. Je ne vois donc aucune échappatoire, pas plus, apparemment, que toi, pour rêver de s’opposer (et que dire de le défaire !) à «ce grand marché de la palabre» (p. 185) si ce n’est, peut-être, comme tu l’affirmes dans l’un de ces paradoxes qui plaisait tant à Karl Kraus, écrire, vraiment donc, «d’abord se taire» (p. 184). Mais écrire en se taisant, essentiellement, écrire dans le silence ne me semble malheureusement pas pouvoir nous permettre de retrouver l’immense trésor littéraire que les siècles ont patiemment laissé se décanter, puisque la langue française s’est «cristallisée dans les grands textes» (p. 180). Autrement dit, il ne peut pas y avoir de lutte possible en pays défait, justement parce qu’il est impossible de lutter contre une entité se nourrissant de sa dislocation même, de sa rhizomisation pour ainsi dire infinie, tout comme, au rebours d’un Jean-Marie Domenach, tu as raison d’écrire que nous sommes face, non pas à un retour, mais bien au contraire à un refus du tragique (cf. p. 171) donc, dans un sens certain, de toute forme d’œuvre artistique, singulièrement littéraire. Résumons-nous : tu déclares ne pas savoir «nommer ce qui est arrivé, et n’en finit plus de nous terrasser» (p. 155), tu affirmes qu’il faut écrire en aspirant au silence, en s’inspirant du silence, en faisant, en somme, que son écriture et sa parole nous permettent de retrouver les voies d’accès à ce monde du silence si merveilleusement décrit par Max Picard, mais, pourtant, dans le même temps, et cela semble te coûter de le dire, tu as «finalement courbé l’échine comme tout le monde» (p. 154). Alors, cher Pierre, pourquoi écrire encore, se prêter au vaste jeu de la publication éditoriale (sans compter la comédie prodigieuse qui le précède : le démarchage auprès des éditeurs qui de plus en plus sont de très banals boutiquiers !) ? Ne faudrait-il pas, pour de bon, se taire, se débarrasser de ce que Rimbaud, parti en Abyssinie, le plus loin possible de l’Europe aux vieux parapets, appelait des rinçures, autrement dit ses propres folles espérances concernant la puissance incantatoire d’un verbe alchimique, pour se résigner à être de bons «empoigneurs de réalités» (p. 144) ? Pour le dire autrement et citer un exemple qui m’a incroyablement frappé, celui de Carlo Michelstaedter, la meilleure façon de lutter contre celles et ceux, pratiquement tout le monde désormais, qui brassent des simulacres (cf. p. 145) ou prétendent absorber intégralement le réel par leur discours faux (cf. p. 149), ne consisterait-elle pas à délaisser l’écriture et privilégier la parole, à condition bien sûr qu’elle-même ne soit pas pure rhétorique mais réelle pesanteur, ce qui ne pourrait je crois que nous donner ou redonner le sens d’une action noble, peu importe qu’elle s’incarne dans la plus humble banalité de la vie quotidienne ?

Pierre Mari

Il y a plusieurs aspects dans ta question, et sans doute faudrait-il un nouveau livre pour les traiter tous comme ils le méritent. Tu me pardonneras de n’en privilégier que quelques-uns. L’impossibilité de lutter contre «le grand marché de la palabre», d’abord. Je l’ai dit à plusieurs reprises dans le livre : le combat est définitivement perdu. Nous sommes de moins en moins nombreux. Tu as raison d’insister sur le fait que ceux dont on aurait pu attendre quelque chose – parce qu’ils ont manifesté un jour une flamme qui nous a touchés, parce qu’ils ont fait le genre d’études censé donner un lest intellectuel et spirituel, que sais-je encore ? – se comportent le plus souvent comme d’ignobles collaborateurs de la Machine. Mais ce n’est pas parce qu’un combat est perdu, ni même parce qu’il est devenu impossible à mener du fait de la dissémination infinie de l’adversaire, qu’il ne faut pas continuer à mobiliser en nous les formes du combat. Nous devons faire «comme si». En tout cas, pour ma part, c’est devenu un impératif catégorique. Faire comme si l’adversaire en était encore un, digne de ce nom. Faire comme s’il avait une consistance. Faire comme s’il allait répondre à nos coups. Faire comme s’il allait descendre dans l’arène rhétorique où nous l’avons convoqué. Libre à chacun de trouver ce «comme si» pathétique ou dérisoire : je n’ai pas d’autre formule de vie, et celle-ci restera la mienne jusqu’au bout.

Et puis allons, plus loin. Je crois que le «comme si», poussé avec l’obstination qui convient, est capable de faire advenir de belles réalités. C’est la logique des Aventures de Tom Sawyer : à force de jouer aux pirates, on finit par rencontrer de vrais brigands et être entraîné dans d’incroyables péripéties. À force de croire, envers et contre tous les démentis du présent, à une permanence séculaire des formes du combat, on rallie des âmes isolées qui se reconnaissent dans cette obstination. Ce n’est pas du lyrisme facile de ma part : c’est une expérience que j’ai refaite à chacun de mes livres. Et c’est la plus belle «récompense» qu’on puisse recevoir, dans ce domaine ontologiquement étranger à toute idée de récompense : que des lecteurs se reconnaissent dans les cristallisations de mots qu’on leur a offertes. C’est pourquoi, quel que soit l’abîme de dérision qu’est devenue la comédie littéraire et éditoriale dans notre pays, je ne me résigne pas. Je continuerai à écrire des livres. Il n’y a pas pour moi matière à option. Ce qui ne m’empêche pas, pour faire écho à la fin de ta question, de croire aux pouvoirs de la parole, de la déployer avec autant de rigueur que d’exigence dans toutes les occasions, même les plus humbles, de la vie quotidienne. Je ne crois pas, comme le disait très imprudemment et un peu sottement Deleuze dans l’Abécédaire, que l’écriture soit «propre» et la parole «sale». Chaque jour ou presque, j’ai l’occasion de vérifier qu’une parole authentique – c’est-à-dire tout le contraire de cette ânerie qu’on préconise dans les cabinets de communication sous le nom de «parler-vrai» – est puissamment agissante, peut-être parce que tout le monde sent bien qu’il s’agit d’une denrée de plus en plus menacée.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, pierre mari, en pays défait, éditions pierre-guillaume de roux, jaime semprun, victor klemperer, carlo michelstaedter |  |

|  Imprimer

Imprimer