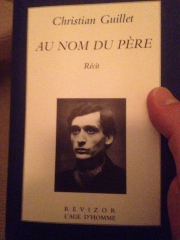

Au nom du père de Christian Guillet (23/01/2016)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Acheter Au nom du père sur Amazon.

Acheter Au nom du père sur Amazon.Christian Guillet est un inconnu dans son propre pays et c'est tout simplement une honte. J'avoue, pour ma plus grande confusion d'ailleurs, que je n'avais rien lu de cet auteur, avant qu'un ami m'en parle et ne l'invite à la librairie parisienne de son éditeur, où me frappa, alors que je l'écoutais, un curieux mais très vif mélange d'aristocratie et de tristesse, peut-être même de colère désabusée : l'homme savait qu'il avait sacrifié sa vie à son écriture, n'éprouvait cependant aucun remords, et me paraissait infiniment touchant pour cette raison, qui est celle des maudits, une appellation désormais tellement galvaudée qu'elle ne veut strictement plus rien dire, mais qui, dans le cas de Christian Guillet, brille comme un sou neuf : «Écrivain maudit, je regagnai l'ombre, avec la douceur de m'y reconnaître enfin comme dans ma forêt où je respire, pareil à certaines plantes que le soleil consumerait et qui ne poussent que dans les ténèbres» (1).

Cette obscurité est la seule qui puisse convenir, du reste, à la fragile beauté de la prose de Christian Guillet, qu'une lumière trop crue, celle de notre époque, réduirait à un sordide étalage d'expériences vécues. Dans un pays où Virginie Despentes peut estimer honorer de sa présence le jury du plus stupide de nos prix, le Goncourt bien sûr, Christian Guillet ne peut qu'être un étranger, un proscrit, un empêcheur d'écrire comme on défèque, sous l'objectif des photographes et le sourire appréciateur des journalistes. C'est dans la pénombre mordorée d'une pièce solitaire, au coin d'un feu de préférence et entouré de livres, surtout ceux des moralistes, de Rousseau (cf. p. 98) et de Molière (dont une des pièces les plus connues est très finement analysée, cf. pp. 43-4), qu'il faut lire, puis immédiatement relire pour vous convaincre que vous n'avez pas rêvé pareille lecture, le texte de Guillet, ne pas craindre, surtout, d'être envoûté et de céder aux prestiges d'un orfèvre de finesse, parfois de cruauté, en tous les cas toujours d'une admirable précision, lorsqu'il s'agit d'enrouler les êtres et les choses, le temps aussi, dans les orbes d'une écriture à nulle autre pareille (2), incomparable.

Christian Guillet, lorsqu'il écrit, commence par fixer ce qu'il voit d'un coup d’œil de griffon (l'animal évoqué quelque part par Julien Gracq, célébrant sa rapidité), comme un peintre fulgurant qui brosserait en quelques touches rapides le spectacle dont il espère saisir la lumière perpétuellement changeante et, secrètement, l'essence même. Peu importe que l'un et l'autre reviennent ensuite à leur première ébauche, si cette dernière a vitrifié en quelque sorte ce qu'il faut parvenir à donner à voir, qui désormais constituera une espèce de monade ayant la particularité d'être reliée à tant d'autres. C'est Goya en peinture, dont le véloce trait immobilisera la hache qui s'apprête à éclater une tête, ce sont les moralistes du XVIIe siècle en littérature, et nous pourrions faire un beau volume des seuls traits que contient Au nom du père, dont je donne quelques exemples, notés au fil des pages : «Lorsqu'on n'a pas à gagner sa vie, il faut beaucoup d'étoffe pour éviter le libertinage. «Mon mari me trompe tellement, déclarait son épouse, que je ne sais plus si mes enfants sont de lui !» Elle se consolait en écrivant des romans d'amour et, dès qu'il commença de vieillir dans la sagesse, elle cessa d'écrire. Lui ne garda de ses déportements qu'une culture intuitive, lentement acquise dans des boudoirs et de somptueuses alcôves» (p. 7). Voici une autre de ces épigrammes, dont tout le sel, comme celui des statues bibliques, présente l'intérêt de figer une simple notation en une vérité valable dans un siècle ou dans mille : «Il n'abordait un sujet que pour y rejoindre un autre qui en prenait la place, et ainsi qu'il en va de prétexte en prétexte chez un bel écrivain, son tempérament assurait l'unité de tout ce qui n'était chez lui qu'allusion à tout» (p. 8). Cette autre encore, dont l'économie est le principe et la force même du trait qui cloue, du pinceau qui fige, du regard qui saisit, de l'écriture qui éternise : «Son personnage humiliait le mien, et son intelligence hors d'état de sonder la mienne avait exactement de quoi la mépriser» (p. 35).

Christian Guillet, comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement, n'est pas l'homme de l'oralité, mais de la réécriture perpétuelle, qui est musique intérieure, dialogue pourquoi pas avec une bouche dont nul n'a idée, à laquelle nous prêtons commodément les caractéristiques de notre propre conscience. Contre Platon, il affirme que la pseudo réelle présence de la conversation n'est qu'un jeu de dupes si l'écriture n'en constitue point l'alpha et l'oméga, et finalement la résume pour, en la conservant à tout jamais, en exalter la puissance instantanée, mais lentement diffusée comme une bombe qui ne cesserait jamais tout à fait d'exploser, se nourrirait de sa propre énergie, représenterait la machine perpétuelle enfin créée, qui dans une parodie d'auto-engendrement prétendrait s'égaler au premier geste fondateur, d'où tout est né. Confronté à celui qu'il appelle un «montreur d'ours», à savoir un journaliste célèbre qui l'interroge sur un plateau d'émission télévisée, Christian Guillet n'est pas à l'aise, c'est le moins que nous puissions dire : «Quand ensuite je relatai mon aventure maçonnique, avec la frénésie meurtrière d'un saint Michel terrassant les dragons, le meilleur de ce que j'en avais écrit me souligna la misère de l'expression orale : votre présence purement physique ne préserve que le plus superficiel de vous-même» (p. 10), alors que votre présence écrite ou plutôt réécrite, elle, s'enfonce dans les profondeurs et n'est jamais vraiment certaine de remonter à la surface.

Christian Guillet, comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement, n'est pas l'homme de l'oralité, mais de la réécriture perpétuelle, qui est musique intérieure, dialogue pourquoi pas avec une bouche dont nul n'a idée, à laquelle nous prêtons commodément les caractéristiques de notre propre conscience. Contre Platon, il affirme que la pseudo réelle présence de la conversation n'est qu'un jeu de dupes si l'écriture n'en constitue point l'alpha et l'oméga, et finalement la résume pour, en la conservant à tout jamais, en exalter la puissance instantanée, mais lentement diffusée comme une bombe qui ne cesserait jamais tout à fait d'exploser, se nourrirait de sa propre énergie, représenterait la machine perpétuelle enfin créée, qui dans une parodie d'auto-engendrement prétendrait s'égaler au premier geste fondateur, d'où tout est né. Confronté à celui qu'il appelle un «montreur d'ours», à savoir un journaliste célèbre qui l'interroge sur un plateau d'émission télévisée, Christian Guillet n'est pas à l'aise, c'est le moins que nous puissions dire : «Quand ensuite je relatai mon aventure maçonnique, avec la frénésie meurtrière d'un saint Michel terrassant les dragons, le meilleur de ce que j'en avais écrit me souligna la misère de l'expression orale : votre présence purement physique ne préserve que le plus superficiel de vous-même» (p. 10), alors que votre présence écrite ou plutôt réécrite, elle, s'enfonce dans les profondeurs et n'est jamais vraiment certaine de remonter à la surface.Ce livre de Christian Guillet est consacré au père, et je n'ai le temps je le crains d'évoquer les subtilités de la trame narrative, les profondes analyses psychologiques, d'un cas d'école finalement aussi vieux qu'il existe des mariages, des épouses, des maris et des beaux-pères : le père du narrateur tombe amoureux de la jeune femme (à ses yeux) de son propre fils. D'ailleurs, il me semble que l'auteur lui-même n'attache pas une importance excessive à ce sujet, après tout anecdotique à ses yeux, tout comme est anecdotique la relation d'un amour aussi intense que bref entre le vieil homme qu'il est devenu et l'une de ses anciennes élèves même si, bien évidemment, ces deux récits correspondent l'un avec l'autre, comme autant de discrètes passerelles tendues entre deux précipices, ou bien des tunnels secrets qui uniraient deux demeures que rien à première vue ne distinguerait pourtant l'une de l'autre. Les dernières pages qui relatent cette rupture douloureuse sont absolument magnifiques mais elles ne constituent elles-mêmes qu'un leurre, car l'unique sujet, la seule matière que les mains de Christian Guillet aient jamais correctement saisie et pétrie, mais avec quel art, est la littérature.

Il faut ainsi lire Au nom du père en gardant à l'esprit son sous-titre invisible : Art poétique, car Christian Guillet ne parle jamais que de son écriture ou, encore plus immodestement, de ce que doit ou devrait être, et qu'elle n'est plus, la littérature, sauf à se prétendre houri aguicheuse tortillant de ses fesses grasses devant les jurés du prix Goncourt, vieillards anticipés et hommes jeunes déjà vieux qui n'auront même pas la force de porter une libation à ces reins onduleux.

Maudit pour maudit, que l'écrivain de race s'enferme au moins avec son unique idole qu'il ne parviendra certes jamais à épuiser, comme les goules qu'il est impossible de rassasier ! : «En vain avais-je bénéficié des deux émissions les plus convoitées, dont chacune seule d'ordinaire propageait le moindre bouquin ! Quelle importance attacher à ces feux follets ? Tout ce qui gauchit votre itinéraire privilégié, tout ce qui est insolite ou adventice demeure anodin : un individu se révèle moins dans des incidents de parcours, que dans son art singulier d'emprunter les chemins les plus usuels» (p. 17).

Le chemin le plus usuel qu'emprunte Christian Guillet, mais avec un art consommé de la marche, est celui de la solitude, de l'aorasie : tout est perdu au moment même de sa manifestation, et d'abord le souvenir le plus cher bien sûr, s'il n'est pas mis en sécurité dans la mémoire si extraordinairement souple de la littérature. C'est ainsi que, «quand la soirée s'achevait en m'écartant d'eux, je me retrouvais prisonnier de mon naturel, enclin à ne rien vivre que dans la perspective du souvenir que j'en garderais, touriste de moi-même et pareil à ceux qui ne voyagent que pour photographier leur voyage. Un jour, cette enfance de mes fils qui atténuait le regret de n'avoir pu relater la mienne, mon œuvre me la restituerait transfigurée, ainsi que fait après vous de votre vie un être cher. Je ne les quittais pas sans revenir à plusieurs reprises vers eux, par crainte d'oublier le touchant tableau de leur connivence, et je ne m'éloignais que pour sauvegarder la faveur de les rejoindre au matin côte à côte» (pp. 20-1). Cet éloignement est celui que provoque la littérature, sans laquelle Christian Guillet semble parfaitement incapable de comprendre ce qui se déroule sous ses yeux, et il n'est pas si certain que cela qu'il revienne, ne serait-ce que de temps en temps, auprès des siens, auprès de sa vie quotidienne, pour la remplir des élixirs que l'écriture aura lentement distillés, mais au prix inouï d’une vie point vécue, comme emmurée vivante et absente à quelque autre but que la poursuite chimérique de l’œuvre au noir de l’encre.

L'affreux doute que Christian Guillet expose n'est qu'une de ces fausses pudeurs que l'on prêtait naguère aux jeunes vierges, car il sait évidemment de quel prix considérable, peut-être même inhumain, il doit payer sa seule attention à la maîtresse littérature : «Il faut qu'une œuvre ait ses lacunes et n'offre pas aux lecteurs tout ce qu'ils en espéraient : elle doit rester en deçà de ce qu'elle voulait dire, elle doit éveiller leur appétit sans le rassasier. Le meilleur de ce que j'éprouvais pour mes proches ne m'échappait-il pas à moi-même, ne se dérobait-il pas avant que j'en eusse pris connaissance ?» (pp. 18-9). Nous savons que la littérature seule peut lui apporter ce surcroît de connaissance, filtrer, lentement, le suc des jours, pour en extraire leur substance la plus concentrée.

Cette compénétration intime et complexe entre la réalité, fugace et pour cela irremplaçable, et la littérature sans laquelle l'expérience la plus bouleversante sera perdue à jamais, ne peut qu'avoir maille à partir avec le temps, qui est, avec la littérature, l'autre partenaire, pas moins intraitable, de cette danse dont il nous faut décomposer artificiellement le mouvement : si cela même «qui se déploie bien au-delà de l'instant, la foi ou l'art ou l'amour, on ne peut l'entrevoir qu'en des éclairs qui sont fragments d'éternité» (p. 19), alors, en leurs cadences les plus savantes, il faut que les phrases chargées de tout le précipité des moments passés, perdus, puissent nous permettre de les reconquérir, le plus partial des témoins pouvant alors à bon droit reconnaître à l'art de Christian Guillet «une fidélité involontaire et posthume, telles ces maladies héréditaires qui ne se déclarent qu'après la mort du parent dont on les tient» (p. 36).

Quelque lecteur pressé aura vite fait de retrouver, ainsi signifiée, la gageure proustienne, et il est vrai que Dieu est, dans les pages de Christian Guillet, aussi absent que dans celles de l'auteur d'Albertine disparue, peut-être parce que, comme l'auteur l'affirme dans une de ces fulgurances destinées au marbre des sentences, «la foi que je rejoins quand je prie pour autrui, je la perds dès que je suis l'objet de mes prières» (pp. 52-3). Paradoxe dont est coutumier notre moraliste, qui s'attache, dans les circonvolutions exquises de ses phrases, à mettre en regard la présence et l'absence («Son éloignement [celui de la mère de l'auteur] me procurait le rare bonheur de rencontrer mon père chez lui tête à tête», pp. 105-6) et, tout aussi bien, l'autre et soi-même, soi-même comme l'autre, comme si la lumière, la parole, un sourire, un geste ne valaient la peine d'être rapportés qu'indirectement saisis à leur source, non pas celle ou celui qui la réfléchit, la prononce, l'esquisse ou le trace sur son propre visage, mais celui auquel ils se destinent, tous, depuis l'origine : Christian Guillet bien sûr, seul maître à bord de ce navire dont le nom est ancien, et qui parcourt sans but véritable les étendues, toujours inconnues, de la mer violette d'Homère.

La suite de cet article figure dans Le temps des livres est passé.

Ce livre peut être commandé directement chez l'éditeur, ici.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, christian guillet, au nom du père, éditions l'âge d'homme |  |

|  Imprimer

Imprimer