La chanson d’amour de Judas Iscariote de Juan Asensio, par Guillaume Sire (10/10/2016)

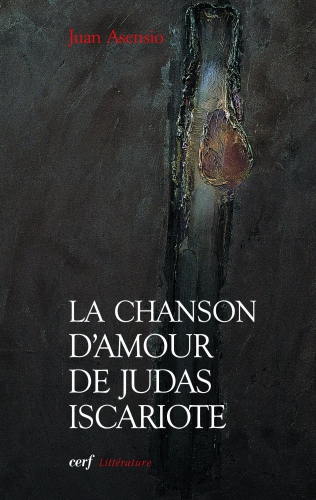

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Acheter La Chanson d'amour de Judas Iscariote sur Amazon.

Acheter La Chanson d'amour de Judas Iscariote sur Amazon.Ceci est une variation libre et non une critique. Je ne suis pas Juan Asensio. Je n’ai ni la patience ni le courage du stalker. Lorsque je lis, je prends des notes. Ce sont mes notes.

Juan Asensio est un arbre dont les racines ont des dents, noueux, mauve et doré, un olivier biblique, égaré dans son époque comme tout ce qui est rassemblé s’égare où tout est dispersion et divertissement, et où les loups et leurs louves voudraient «s’éclater» à tout prix. Un homme comme il y en avait dans l’Antiquité et encore au Moyen-Âge, mais presque aucun depuis, à part quelques exceptions notables qui d’ailleurs ont été notées, l’avantage, où la lâcheté est système, étant de repérer facilement les êtres qui sont encore un peu humains. Bref, Asensio est un homme vivant, c’est à-dire, dans notre monde, un homme mort (comme lorsqu’on dit à quelqu’un qui refuse de respecter les règles d’un jeu voulu par d’autres : «vous êtes un homme mort»).

Il est l’un des derniers – sans doute le dernier – critique(s) littéraire(s). Pourquoi le dernier ? Parce qu’il est le seul réactionnaire. Or la critique est une réaction – rien d’autre. Ce que ce monde appelle, par lâcheté comme toujours, et par orgueil naturellement, «critique», désigne en fait une science des mondanités et une stratégie pour en finir avec la critique, la vraie, que notre siècle abhorre – la stratégie en question consistant à donner à quelque chose le nom d’une autre chose de manière à l’effacer de la mémoire collective. Seulement Asensio, lui, réagit. Pour leur malheur, il n’en finit plus de faire exister, résister, insister la critique. Il est un feu dont le chant de désespérance s’édifie dans leur pâtis comprimé comme une mer sur la lune. Ici tout est infini mais rien n’est éternel; c’est l’extrémité horizontale; et s’il y a quelques braises, dans l’ensemble, avouons-le, nous foulons (et Asensio se défoule dans) un désert souillé de tentatives prétendument utiles mais surtout débiles et rémunératrices, des éclipses manquées, ou mieux, et surtout, des manques éclipsés. Les romans et les essais servent de cartes de visite aux intrigants d’une d’aristocratie molle au sein de laquelle il est indispensable d’obtenir le statut très français et non moins con d’écrivain; cf. Beigbeder. Il y aura sans doute un matin de gloire à l’Élysée – on dit que les copines du Président ne sont pas farouches.

Dans ce livre, qui est une auto-coalition noire et baroque au fuselage cohérent, génial, tout de sincérité, Asensio reformule la question de Judas. Cette question, ce sont les pierres de touche de la métaphysique rendues dans l’enveloppe d’une seule plaie d’où le serpent d’autrefois a jailli en un tube de lave lent et coruscant, humide mais brûlant, pour dire aux premiers des nôtres : «Voyez ce que l’être ne vous montre pas, prenez ce que l’être n’a pas donné, parlez, pensez, anges d’amour, soyez anges de raison et vous serez comme des dieux…» Il ne dit pas «vous serez des dieux», mais «vous serez comme des dieux». Qu’est-ce que ce mensonge à soi-même ? Quel ver le malin a-t-il injecté dans le fruit parfait et interdit ? Écrire, n’est-ce pas s’enivrer du sucre d’une fleur et de sa pomme maudite ? N’est-ce pas l’orgueil suprême ? N’est-ce pas le sentiment de nudité et l’urgence qu’on a de se couvrir ? De s’apprêter ?

Pourquoi Judas ? A quel arbre le traître est-il pendu sans arrêt, jaune et vert comme, à son tour, un fruit ? Comment balance-t-il ? Qu’est-ce que ses yeux morts prétendent et nous ont révélé ?

Pourquoi Judas ? A quel arbre le traître est-il pendu sans arrêt, jaune et vert comme, à son tour, un fruit ? Comment balance-t-il ? Qu’est-ce que ses yeux morts prétendent et nous ont révélé ?L’un des traits géniaux de Juan Asensio – il y en a une lyre — consiste à faire le lien avec la littérature. Les réflexions qu’on peut avoir concernant Judas – idiotes ou intelligentes, originales, sensibles ou naïves – ont en effet leur double dans la littérature, dès lors qu’écrire consiste à utiliser un instrument imparfait pour évoquer ce qui est parfait ; autrement dit trahir le Verbe. La littérature comporte tout ce que l’histoire de Judas comporte, les mêmes doutes, les mêmes questions insolubles, l’ombre ocre et noire de l’orgueil, le libre-arbitre, le baiser silencieux, la parole qui dénonce au lieu d’annoncer, le prix de la trahison (Goncourt, trente deniers), la souveraine intranquillité, les entrailles déversées, le grincement de la corde et la perspective d’y mettre un terme.

Le vaste poème de Juan Asensio est une porte sculptée à la manière de Rodin pour celle de l’Enfer, immense et haute, puissante, élevée dans la nuit par la force d’un seul homme, de bronze mat, mais une porte, rien d’autre : le monde devant n’est pas la faute du sculpteur, pas plus que le monde derrière ne relève de sa responsabilité. Asensio a beau être talentueux, il n’est ni le Diable qui nous gouverne ni le Dieu qui nous accueille.

Sa porte (les livres sont des portes, ouverts comme des portes) est hérissée de métaphores d’une sensualité gothique et sourde, parfois gênante mais toujours sensuelle, sensible, incarnée. La matière et le sens se trouvent et se composent autour des pensées d’un narrateur qui traverse les intuitions plus qu’il ne s’y arrête, et récolte dans son vendangeoir de faramineuses images, taillées dans la frondaison de baobabs antiques et de sols pleureurs vastes et protégés comme des cathédrales.

On n’échappe pas en lisant Asensio à une forme de sensation organique, comme si un gros paquet de pourriture avait été déposé par le poète au pied de la croix parfaite du Christ et de son secret parfait. Ses flèches sont enduites d’un venin sirupeux et trempées dans un sel nauséabond, puis brûlées, tisonnées, grattées. Il y a de la nécrophilie dans cette chanson, ainsi qu’un chamanisme celte : le chaudron, la forêt, les falaises et les cailloux magiques.

Asensio est libre par principe, (la question de Judas est celle du libre arbitre). Son poème est apocryphe à chaque ligne, sauvage et souvent épuisant de sauvagerie. La peinture est choisie : des couleurs orientales avec des traits incas à l’intérieur des mousses dorées de l’Église, et la Hollande, la pluie, des navires frottés de grisaille, les prostituées tsiganes à genoux devant l’autel, les psaumes des pêcheurs de baleine, les haddocks faisandés, l’humidité pour toujours des éponges mystiques. Enfin, il y a les voyelles, un torrent de voyelles déclenché autour du «Judas»; on en a plein la bouche : des graviers sous la dent, rimbaldisme néotestamentaire, des planches de chêne cognées jusqu’à la rupture à des plaques de béton enflammées.

Ces voyelles causent des craquements dans le feu… Oui, il y a un angle qui résiste. Il me semble avoir perçu une pointe noire chez Asensio, un métal dur, sûrement hérité de l’enfance, une résistance à la grâce, comme chez Judas peut-être.

Je retiens de ma lecture mille sentiments ainsi que certaines réflexions originales à propos de la relation qui n’est ni de cause ni d’effet entre mensonge et trahison. Celui qui trahit le fait sans mentir. La trahison est-elle le prix de la vérité ? La grille de parole, est-ce cela ? Cette malhonnêteté au sein de la parole, cette imperfection qui ne ment pas car elle ne cherche pas à mentir, mais qui trahit, car elle veut dire la Vérité ? L’enfant, en apprenant à parler, apprend à devenir imparfait. Il apprend à trahir le Verbe en devenant un homme, c’est-à-dire un traitre, une trahison à l’être : trêtre – sacrificateur mélancolique. Asensio a écrit un livre entier à propos de l’imperfection du langage. Et c’est drôle parfois, parce que l’imperfection est drôle. Exemple : le narrateur se transforme en gnou. Voyez l’humiliation de votre bouche quand elle prononce ce mot, «gnou» : elle avance et s’échoue au bord d’elle-même, ridicule, désespérée. Nous sommes des ruminants ; Dieu parle et pardonne pendant que nous mâchouillons le lattis de sa Croix.

Le problème des livres, c’est qu’ils n’ont pas de sang. Ils ne saignent pas. A part la Bible, qui est le seul livre saint précisément parce qu’elle est le seul capable de saigner. (Le Coran ne saigne pas, il brûle.) Parce qu’elle saigne, la Bible est le seul livre logique. Mais Asensio a trouvé une faille dans cette logique, où il entre par contorsion, profitant d’une tectonique annonciatrice non pas d’une catastrophe mais carrément de la fin du monde, l’heure dernière et son fou trait de foudre.

Dieu n’existe-t-il que lorsqu’on prie ? Quand on dit «au commencement était le Verbe», de quel commencement s’agit-il ? De l’univers ou de la parole ? Tout cela n’est-il qu’un jeu de signifiants, une symphonie performative ? Y a-t-il Dieu indépendamment de la parole ? Et l’univers ? Y a-t-il l’univers ? La lune existe-t-elle sans le doigt qui la montre ? Les bougies feuilletant dans le secret des chapelles, est-ce Dieu lui-même et son Fils ? Qu’est-ce que Jésus a écrit sur le sol (Jean, 8 : 6) ?

Peut-être n’écrivons-nous que pour l’orgueil, et par lui, qui est l’inverse du Christ, l’inverse de l’amour, le chant de vanité. Nous écrivons contre l’Amour. La littérature, peut-être, est une justification, et l’excroissance malade du libre-arbitre – une façon de dire au Christ sur la Croix : «D’accord nous t’avons livré, mais regarde quand même…». La peinture et la sculpture, pareil : orgueil, orgueil partout, trahison, iscariotisme. Il n’y a que la musique qui ne soit pas de l’orgueil, et encore, je dis la musique parce qu’il y a les chants grégoriens et Bach, je ne parle ni de Wagner ni de Beethoven, ni même de Mozart, qui sont plus écrivains que musiciens. Mozart est l’écrivain parfait… La littérature, la peinture et la sculpture sont toutes à propos des sentiments de Judas. La musique, quant à elle, la vraie musique, celle de Bach, est toujours à propos des sentiments de Saint Joseph. Il n’y a que la musique qui soit du silence.

Guillaume Sire vient de publier Où la lumière s'effondre aux éditions Plon.

Guillaume Sire vient de publier Où la lumière s'effondre aux éditions Plon.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, guillaume sire, la chanson d'amour de judas iscariote, éditions du cerf |  |

|  Imprimer

Imprimer