Cavalier noir de Philippe Bordas (29/04/2022)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Études sur le langage vicié.

Études sur le langage vicié. Acheter Cavalier noir sur Amazon.

Acheter Cavalier noir sur Amazon.Je crains que les jours qu'il reste à vivre à Philippe Bordas au sein de la glorieuse République des Lettres françaises ne soient, hélas, comptés. Selon un atavisme herméneutique plus résolument implanté dans les officines parisiennes que l'immortalité de Philippe Sollers ou la nullité inamoviblement abyssale de Leïla Slimani, il est en effet salué et, inversement, détesté, pour des raisons qui, dans les deux cas, ne sont pas celles qu'il faudrait convoquer. Ayant indiqué, sur les réseaux sociaux, que j'étais en train de lire Cavalier noir et que j'allais très certainement lui consacrer une note, j'ai reçu le message d'un parfait inconnu, assez foireusement rédigé mais critiquant, pêle-mêle, l'allure de l'auteur, son vélo, apparemment superbe de technicité, son art ou plutôt, ses arts, la photographie et la littérature : «Très beau garçon équipé d’une très belle silhouette anorexique, d’un très beau brushing à la Dominique de Villepin et d’un très beau vélo (une merveille tout en dural), pratiquant moyen d’un art moyen (la photographie), écrivain effroyable» et concluant une série d'exemples de l'affreux style en question par cet expéditif bien qu'assez polysémique «Et mon cul, c’est du poulet bicyclette ?».

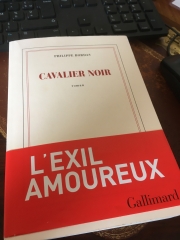

Voyez ainsi le ridicule bandeau rouge qu'un petit commis de chez Gallimard, attachée de presse ou vague administratif qui de la littérature ne connaît que les derniers cartons et les meilleures stratégies pour les produire, voyez ce bandeau idiot qu'un imbécile a cru devoir ajouter au dernier livre de l'écrivain et qui, énigmatiquement, comme s'il s'agissait de la réponse tombée des lèvres pulvérulentes de quelque Sphinx impassible, proclame «L'exil amoureux», une bêtise donc, un argument de vente, paraît-il, éculé assurément mais, surtout, la meilleure façon de ne pas désigner l'enjeu du texte, sa portée véritable et, mais cette couche-là de l'analyse est inconcevable pour les cervelles à trois neurones des critiques littéraires journalistiques, son échec.

Un éditeur ou une attachée de presse un peu moins stupides que celui ou ceux qui se sont rendus coupables de cette ânerie faite pour attirer la si fameuse qu'elle n'en existe sans doute pas ménagère de moins de 50 ans, eût pu proposer L'exil de la langue; ainsi, à tout le moins, il eût visé plus juste, même s'il eût été alors probablement débouté de sa trouvaille par quelque vendeur de navet verbal qui aurait eu beau jeu de lui demander ce que diable pouvait bien vouloir signifier, ce que peuvent bien vouloir dire trois mots aussi bizarres que l'exil de la langue, allons, Monsieur, de quoi parlez-vous ? Comment pouvez-vous prétendre être exilé de la langue, puisque la langue managériale est partout, a tout envahi, des ateliers de fabrication des machines à laver jusqu'à l'entourage communicationnel, certes le mot n'est pas très heureux, communicationnel donc, d'Emmanuel Foutriquet en passant par les salles de rédaction, les bureaux des éditeurs et les amphithéâtres des universités ? Qui se prétend exilé de la langue, qui va même jusqu'à oser penser que la langue française est, tout autant sinon plus que ses locuteurs, exilée, ne saurait donc être qu'un de ces fascistes sans beaucoup de panache que Roland Barthes cloua au pilori de l'herméneutique en charentaises qu'il a pratiquée, n'en déplaise à Antoine Compagnon qui reniflerait des antimodernes, pourvu que son don l'apparentant aux cochons déterreurs de truffes lui permette de gravir les échelons du savoir mandarinal, jusque dans les rangs policés de nains de jardins helvétiques.

Car, comme le véritable sujet de Soumission de Michel Houellebecq n'était évidemment pas l'Islam mais l'impossibilité, pour le narrateur du roman (appelons-le, au hasard, Michel), d'avoir la foi, le vrai sujet de Cavalier noir, c'est bien évidemment la langue et non l'exil amoureux, l'exil de la langue je l'ai dit, mais l'exil intérieur, puisque le narrateur se démène pour conquérir ou plutôt reconquérir un verbe dont les mots, à la fois peu soutenus voire vulgaires puisqu'ils circulent à ras des caniveaux de banlieue et précieux au point de finir, saponifiés et tout proches de se transformer en poudre grise, dans quelque dictionnaire des mots oubliés, seraient mastiqués (je parle de mastic, non de mastication, encore que...) de réelle présence, retrouveraient un peu de la vie que Maurice Blanchot et ses innombrables clones germanopratins ont enfermée dans un tube à essai que n'agite pas même, une fois par lustre, un étudiant farceur désireux de vérifier la stabilité absolue que forment ces deux substances résolument incolores que sont le neutre et l'extrait de jargon, la nullité s'additionnant à la nullité, à l'infini si l'on y tient, ne produisant en tout cas rien d'autre, jamais rien d'autre que de la nullité et des colloques, sans oublier des livres chez Gallimard, les Éditions de Minuit ou bien Galilée, autant dire pas grand-chose, à peine un petit tas de poussière que, d'ici quelques années, nous serons fort surpris d'avoir considéré comme des livres, livres insignifiants ayant fait l'objet de thèses, de colloques, de magistères, d'articles par quintaux consacrés au «français d'exténuation» (p. 271) que le narrateur de Cavalier noir a dû vénérer en classe de lettres supérieures. Ceci étant, comme je ne me suis jamais contenté de barboter dans les flaches d'eau douce où se noient les lecteurs (et même les rédacteurs) de Télérama, voici que j'annonce, pour qui sait lire, une évidence : le véritable sujet du dernier roman de Philippe Bordas n'est pas tant l'exil de la langue, une formule qui a été elle-même employée des centaines de fois par Heidegger et ses thuriféraires, que l'exil de Philippe Bordas hors d'une langue qu'il n'est pas suffisamment sot pour ignorer, ni même, comme la plus grande partie de ses congénères, mépriser. Philippe Bordas regarde la langue comme le Diable en personne a dû regarder l'innocence extrême, certain qu'il pourrait la corrompre, Eve rayonnante de blancheur juste avant de chuter. Mais, si le Diable est parvenu à ses fins, ce n'est pas le cas de Philippe Bordas qui, lui, n'arrête pas de tourner autour de sa proie, peut-être parce que cette dernière a perdu depuis belle lurette son innocence.

Car, comme le véritable sujet de Soumission de Michel Houellebecq n'était évidemment pas l'Islam mais l'impossibilité, pour le narrateur du roman (appelons-le, au hasard, Michel), d'avoir la foi, le vrai sujet de Cavalier noir, c'est bien évidemment la langue et non l'exil amoureux, l'exil de la langue je l'ai dit, mais l'exil intérieur, puisque le narrateur se démène pour conquérir ou plutôt reconquérir un verbe dont les mots, à la fois peu soutenus voire vulgaires puisqu'ils circulent à ras des caniveaux de banlieue et précieux au point de finir, saponifiés et tout proches de se transformer en poudre grise, dans quelque dictionnaire des mots oubliés, seraient mastiqués (je parle de mastic, non de mastication, encore que...) de réelle présence, retrouveraient un peu de la vie que Maurice Blanchot et ses innombrables clones germanopratins ont enfermée dans un tube à essai que n'agite pas même, une fois par lustre, un étudiant farceur désireux de vérifier la stabilité absolue que forment ces deux substances résolument incolores que sont le neutre et l'extrait de jargon, la nullité s'additionnant à la nullité, à l'infini si l'on y tient, ne produisant en tout cas rien d'autre, jamais rien d'autre que de la nullité et des colloques, sans oublier des livres chez Gallimard, les Éditions de Minuit ou bien Galilée, autant dire pas grand-chose, à peine un petit tas de poussière que, d'ici quelques années, nous serons fort surpris d'avoir considéré comme des livres, livres insignifiants ayant fait l'objet de thèses, de colloques, de magistères, d'articles par quintaux consacrés au «français d'exténuation» (p. 271) que le narrateur de Cavalier noir a dû vénérer en classe de lettres supérieures. Ceci étant, comme je ne me suis jamais contenté de barboter dans les flaches d'eau douce où se noient les lecteurs (et même les rédacteurs) de Télérama, voici que j'annonce, pour qui sait lire, une évidence : le véritable sujet du dernier roman de Philippe Bordas n'est pas tant l'exil de la langue, une formule qui a été elle-même employée des centaines de fois par Heidegger et ses thuriféraires, que l'exil de Philippe Bordas hors d'une langue qu'il n'est pas suffisamment sot pour ignorer, ni même, comme la plus grande partie de ses congénères, mépriser. Philippe Bordas regarde la langue comme le Diable en personne a dû regarder l'innocence extrême, certain qu'il pourrait la corrompre, Eve rayonnante de blancheur juste avant de chuter. Mais, si le Diable est parvenu à ses fins, ce n'est pas le cas de Philippe Bordas qui, lui, n'arrête pas de tourner autour de sa proie, peut-être parce que cette dernière a perdu depuis belle lurette son innocence. Le dernier roman de Philippe Bordas (1), d'entrée de jeu citant le Giono d'Un de Baumugnes parlant «des petits qui avaient langue entière», me fait penser aux beaux textes de Jean Védrines, lui aussi ne cessant d'arpenter les paysages brûlés et rocailleux, s'il en demeure, où sont préservées les traces ultimes d'une langue musicale et âpre tout à la fois, humble dans son utilisation quotidienne, paysanne, ouvrière, lui aussi, comme Philippe Bordas, parti «à la recherche d'une langue plénière» (p. 19), même si l'auteur de Chant furieux, à trop observer sa préparation comme un laborantin placerait sa boîte de Pétri sous l’œil du microscope pour en observer les efflorescences minuscules, est tout de même moins romancier que l'auteur de Stalag, beaucoup plus essayiste en fait et polémiste pressé de ferrailler contre les faux maîtres qui ont attiré «la jeunesse au gouffre par le dévoiement des mots» (p. 208), les petits robots à fonctions simplistes qui l'ont privé d'un «langage natif, naïf et utérin, graissé de résidus de placenta, un langage labile dont la grammaire ne pèse pas», sorte de «mélange de la langue d'avant la naissance et de celle des dieux» (p. 39), l'un et l'autre de ces stylistes chérissant «l'utopie de cette flamme française», cette «langue d'éminence» dont Philippe Bordas se déclare «le puceau et l'ensorcelé» (p. 68). Quand je vous disais que le rapport de Philippe Bordas est de tentation...

Le dernier roman de Philippe Bordas (1), d'entrée de jeu citant le Giono d'Un de Baumugnes parlant «des petits qui avaient langue entière», me fait penser aux beaux textes de Jean Védrines, lui aussi ne cessant d'arpenter les paysages brûlés et rocailleux, s'il en demeure, où sont préservées les traces ultimes d'une langue musicale et âpre tout à la fois, humble dans son utilisation quotidienne, paysanne, ouvrière, lui aussi, comme Philippe Bordas, parti «à la recherche d'une langue plénière» (p. 19), même si l'auteur de Chant furieux, à trop observer sa préparation comme un laborantin placerait sa boîte de Pétri sous l’œil du microscope pour en observer les efflorescences minuscules, est tout de même moins romancier que l'auteur de Stalag, beaucoup plus essayiste en fait et polémiste pressé de ferrailler contre les faux maîtres qui ont attiré «la jeunesse au gouffre par le dévoiement des mots» (p. 208), les petits robots à fonctions simplistes qui l'ont privé d'un «langage natif, naïf et utérin, graissé de résidus de placenta, un langage labile dont la grammaire ne pèse pas», sorte de «mélange de la langue d'avant la naissance et de celle des dieux» (p. 39), l'un et l'autre de ces stylistes chérissant «l'utopie de cette flamme française», cette «langue d'éminence» dont Philippe Bordas se déclare «le puceau et l'ensorcelé» (p. 68). Quand je vous disais que le rapport de Philippe Bordas est de tentation... Ainsi, il me semble que Jean Védrines, sans se soucier d'exposer l'armature ou le squelette de sa quête mais en s'éloignant le plus possible des rivages boueux de la morteparole, invente la langue qu'il recherche de roman en roman, chaque nouvelle œuvre étant, en somme, le plus clair des précipités qu'aura provoqué le mélange soigneusement dosé des langues et des parlers, alors que Philippe Bordas, lui, nous la désigne, cette «langue promise» dont l'attente, par le narrateur, imite «l'adoration du primitif pour la foudre ravie de l'orage et la phosphorescence du quartz» (p. 325) et, avec le même doigt, cette fois-ci accusateur, nous montre quels sont les responsables de l'affadissement de ce qui fut un «français de forte chair» (p. 75).

Ainsi, il me semble que Jean Védrines, sans se soucier d'exposer l'armature ou le squelette de sa quête mais en s'éloignant le plus possible des rivages boueux de la morteparole, invente la langue qu'il recherche de roman en roman, chaque nouvelle œuvre étant, en somme, le plus clair des précipités qu'aura provoqué le mélange soigneusement dosé des langues et des parlers, alors que Philippe Bordas, lui, nous la désigne, cette «langue promise» dont l'attente, par le narrateur, imite «l'adoration du primitif pour la foudre ravie de l'orage et la phosphorescence du quartz» (p. 325) et, avec le même doigt, cette fois-ci accusateur, nous montre quels sont les responsables de l'affadissement de ce qui fut un «français de forte chair» (p. 75).Philippe Bordas affirme, page après page, qu'il souhaite «écrire le français comme langue entière, rupine et purotine, ses splendeurs versaillaises et banlieusardes obscènement accouplées» et qu'il cherche «la synthèse d'utopie du français d'en haut et du jars d'en bas» (p. 200), lui qui d'emblée sait manier sa «langue verlane fautive à tous jurys, ces syllabes à percussions appliquées aux tympans des autres syllabeurs à humilier par rimes de honte et blasons de crucifixion» (p. 244). Plusieurs dizaines voire centaines de lettres d'intention ne composeront jamais une œuvre; Philippe Bordas répète, répète encore, ne se lasse jamais de répéter quelle est la nature, multiple et chatoyante, de la langue pure, lui qui est entouré des miasmes de la langue impure, la langue dans la noria de laquelle nous ne cessons plus de tourner, et, refermant son roman qui n'en est pas vraiment un, je ne garde aucune autre impression que celle d'avoir assisté au dépit de l'observateur qui désigne d'un doigt tendu un spectacle auquel il n'aura jamais accès, et dont il ne peut, à une distance prudente, qu'observer les principales caractéristiques.

De la même manière, il n'en finit pas de tenter de définir, ne serait-ce que d'une expression ou d'une comparaison bien frappées, la «langue funéraire» (p. 242) dont il donnera la genèse probable (2), langue morte et même maléfique qui n'est que l'émanation de «ces spéculations si françaises, menées sous l'ombre portée de la guillotine, asymptotes à l'ère du crime moderne», toutes «ces scélératesses arbitraires nées de la sentence et du décret, ces computs à la dévotion du néant, ces lueurs fausses de naufrageurs» (p. 238), langue maléfique enseignée dans les classes d'élite, hypokhâgne et khâgne, par des professeurs, comme l'affreuse Ménadier chargée de transmettre cet «art français d'attirer la jeunesse au gouffre par le dévoiement des mots» (p. 208).

La «langue de feu» (p. 169), moins que cela même : «le pressentiment d'une langue souveraine» (p. 156) se tenant à égale distance de la fange illocutoire comme de la (prétendue) cime du savoir, ce qui explique que notre narrateur prétend répugner «les subversifs en chef comme les serfs littéraires», les «vangardistes et les singeurs» ainsi que «toute leur clique hiérarchisée» (p. 209), doit lutter contre «la collusion séminale du Verbe avec la mort» (p. 169) telle qu'elle est pratiquée au quotidien dans les officines du savoir universitaire. Au lieu de «l'âme calcaire imputrescible du haut français» (p. 147), nous voici aux prises avec l'acceptation démocratiquement réglementaire de la critique du pouvoir des mots, l'exaltation «de l'insubstance du langage», l'adoration du «néant à l’œuvre en toute essentielle parole (p. 146, l'auteur souligne) telle que les professe Hyposthène/Blanchot, ce hiérophante d'une «religion en creux» et de «rites d'absence à soi et au monde» (p. 147), ayant disséqué la parole rigidifiée déchue des «pouvoirs du chant» (p. 151).

Qui professe les vertus contre-nature de cette langue de la mort ne peut que se féliciter d'avoir accompli «une performance de nécromant» (p. 158), mais nous pouvons il me semble nous demander si Philippe Bordas lui-même n'a pas été contaminé par le poison des savoirs flétris plus qu'il ne veut bien l'admettre, à l'instar d'Ylias, l'un de ses anciens compagnons d'études, tombé sous la coupe de l'infâme Ménadier et si, comme il le craint lui-même d'ailleurs, les mots impuissants des maîtres ne courent pas dans son propre sang, charrié par ses veines : «C'étaient des mots gris, déracinés, laissés à surir, près de finir poudre et cendre s'ils étaient prononcés à voix d'homme. Des mots faibles de gorge et de poil, anémiques et fades, laidis de scalpements, qui ne tenaient sur le fil, en cortège trappiste, procession de pesteux, qu'à l'aide de cordages rhétoriques et de pontages grammaticaux» (p. 154).

Le voici donc, notre auteur, plus imbécile, ignorant, homme qui n'est pas si nouveau qu'il ne veut bien l'admettre, malgré son évidente lucidité, lui qui est «transféré sur une lande stérile où le culte de l'anti-Verbe» (p. 293) aura fait des ravages, les suffrages et louanges n'étant plus adressés à la vie, au souffle, au grand large, mais à la mort «attisée», à la «mort sacralisée, désirée et mandée, spécieusement propagandée par les nouveaux apologues du néant, déguisés en affranchis, attifés en athées, qui l'avaient aimantée» (p. 295), le narrateur taisant à son amie l'existence d'Ylias, afin de «la préserver des sortilèges accrochés aux phrases anciennes comme le bacille de la peste aux fibres d'un tissu» (p. 305).

J'ai parlé d'échec, plus haut, et l'on a assez bien je crois, au travers de toutes les citations que je donne du beau texte de Philippe Bordas, du beau texte creux, qu'il y a plus, hélas, de Julien Gracq, celui, vaporeux et translucide, du Château d'Argol ou d'Un beau ténébreux, que de «Quichotte halluciné aux mirages du haut français» (p. 304) dans Cavalier noir. Car enfin, comme je l'ai dit aussi, c'est une chose de radiographier le «nouveau moyen français» (l'auteur souligne), la «langue médiane déduite des journaux et des chaînes d'info, affaissée plus bas que le niveau de la grande foule, qui couvrait le pays», la langue moyenne en tout, donc, la novlangue française comme l'appela Jaime Semprun dans un texte remarquable, affirmant qui plus est que la bourgeoisie est responsable du saccage (3), et parvenir à incarner, dans son propre livre, Cavalier noir dont la matrice a été apparemment longuement travaillée, comme si «l'errance du cavalier noir» (p. 307), tel le voyage infini vers Carcassonne, jamais ne pouvait se terminer, cette langue rêvée, ce «français entier», ce «plein français, avant qu'il ne soit divisé, ségrégué et parcellé, particulé par la guerre sociale et la nomenclature de l'économie», ni «belle langue moulée de l'Académie», ni «style coulant des couronnés» donc, ni «argot des bas-fonds», mais «monarchie sauvage où le clavier serait joué à son intégrale, des caves aux parvis, des aigus de la rue jusqu'aux graves profonds jaillis des cloches de Notre-Dame» (p. 308).

J'ai parlé d'échec, plus haut, et l'on a assez bien je crois, au travers de toutes les citations que je donne du beau texte de Philippe Bordas, du beau texte creux, qu'il y a plus, hélas, de Julien Gracq, celui, vaporeux et translucide, du Château d'Argol ou d'Un beau ténébreux, que de «Quichotte halluciné aux mirages du haut français» (p. 304) dans Cavalier noir. Car enfin, comme je l'ai dit aussi, c'est une chose de radiographier le «nouveau moyen français» (l'auteur souligne), la «langue médiane déduite des journaux et des chaînes d'info, affaissée plus bas que le niveau de la grande foule, qui couvrait le pays», la langue moyenne en tout, donc, la novlangue française comme l'appela Jaime Semprun dans un texte remarquable, affirmant qui plus est que la bourgeoisie est responsable du saccage (3), et parvenir à incarner, dans son propre livre, Cavalier noir dont la matrice a été apparemment longuement travaillée, comme si «l'errance du cavalier noir» (p. 307), tel le voyage infini vers Carcassonne, jamais ne pouvait se terminer, cette langue rêvée, ce «français entier», ce «plein français, avant qu'il ne soit divisé, ségrégué et parcellé, particulé par la guerre sociale et la nomenclature de l'économie», ni «belle langue moulée de l'Académie», ni «style coulant des couronnés» donc, ni «argot des bas-fonds», mais «monarchie sauvage où le clavier serait joué à son intégrale, des caves aux parvis, des aigus de la rue jusqu'aux graves profonds jaillis des cloches de Notre-Dame» (p. 308).L'errance du cavalier noir est réelle, à preuve, cette fascination pour celle de Gitans, plusieurs fois croisés, y compris aux toutes dernières lignes, errance géographique tout autant que linguistique, car le «vice du lazarillo, du traîne-chemin parti seul à l'aventure des mots, c'est qu'il veut tout collecter, tout entendre, tout voir» (p. 28) et, si j'ai parlé d'exil de la langue, c'est qu'il faut être un bien piètre lecteur, un lecteur journalistique, un idiot à bandeau publicitaire rouge, pour ne pas comprendre que Philippe Bordas cherche moins à reconquérir un territoire perdu, dont il n'y a pas de raisons objectives pour estimer qu'il aurait été moins saccagé que tous les autres sur la surface de la planète (5), que l'aire où se tenir droit, la colline inspirée où souffle la «langue plénière et chaude, plus sanguine et charnelle qu'une grenade incisée exhibant toutes ses alvéoles» (pp. 19-20), remontant, tel Marlow vers Kurtz (du reste cité une seule fois) vers l'origine du contre-Verbe d'annihilation mais, tout autant, essayant de lutter contre «le ruissellement des sans-patrie [qui] empêche d'attraper une phrase complète» (p. 19) : en effet car, «Qui n'a verbe sien ambule sans toit», «le murmure des halls» (p. 28) étant son si pauvre élément, où ne jamais parvenir à se tenir ni même se retenir. Un passage, assez saisissant, montre bien le hall de gare (ou d'aéroport) universel qu'est devenu le globe tout entier : «Nous vivions sur un labyrinthe orthogonal parcouru de rafales et d'enfants exilés des terres lointaines – une horde de sous-parleurs nés de familles d'égale débine, exilés d'Afrique, Juifs tunisiens débarqués de radeau avec les Maghrébins, flottilles d'Antillais destructeurs de consonnes, Italiens et Portugais manillés aux voyelles, plus la cargaison d'oc des provinciaux précipités par l'exode rural, dont je fus, plus les Viêt, les derniers arrivés, je les oubliais, avec leur langue cloquée à six tons, cent accents, qui après la chute de Saïgon vinrent embrouiller définitivement et mettre à confusion le babil aboyant, le saccage verboyant que nous montrions d'aube à soir en place du français» (pp. 39-40).

Ce n'est même pas la prose de Philippe Bordas, assez inventive jusque dans ses comparaisons (comme celle entre le manieur de mots et l'amateur de vélo, cf. pp. 66 et 109) qui me gêne; elle me plairait plutôt, malgré, ici ou là, quelques chromos spécieux, du chiqué de fort en thème (4). Non, c'est autre chose, pas même l'évanescence de Mylena, bien trop belle, comme le dit l'adage, pour être vraie (et que l'on ne me rétorque pas, de nouveau avec Julien Gracq, que la littérature doit nous présenter une galerie de femmes fatales ou se taire !), mais l'impression que l'auteur lui-même est découragé, sait que la «langue de l'éminence» dont il avoue sans peine être «le puceau et l'ensorcelé» nous l'avons dit n'existe plus et qu'il se force à parader devant telle «futaie des amants [qui] imite un fond peint d'opéra, un trompe-l’œil d'une pastorale piquée des éclaboussures du crépuscule» (p. 78). Je sais aussi, comme Léon Bloy l'a écrit dans son Âme de Napoléon, que «C’est déjà bien beau et passablement surhumain de montrer qu’il y a partout du mystère ou de le donner à pressentir», sans parvenir à le créer, et je sais aussi que Cavalier noir, en tant que «livre du périple vers la langue supérieure» (p. 107) ne peut, à la lettre, s'achever; d'ailleurs, n'a-t-il pas essaimé, plus ou moins discrètement, dans les autres ouvrages publiés de Philippe Bordas, comme Chant furieux ? Un tel phénomène n'est du reste pas vraiment une surprise, car il est après tout normal que le nœud gordien qu'évoque Cavalier noir jette ses innombrables radicelles dans les autres textes, qui n'en sont que la déclinaison plus ou moins ajourée mais ne parviennent eux-mêmes jamais à constituer plus qu'une illustration, je veux là encore parler de ce que je ne trouve pas chez Philippe Bordas : une œuvre, et non un projet ni même une méthode qu'il suffirait de suivre méthodiquement pour y parvenir, comme le narrateur de notre roman s'aide, parfois, des panneaux diligemment mis en place par des édiles soucieux de faire fructifier le potentiel touristique de leur prestigieuse région.

Je veux, de Philippe Bordas, s'il en est bien évidemment capable, un roman, un vrai roman, non point le récit, l'illustration spéculaire, sans cesse reflétée au miroir de l'intention de l'acte plutôt que de l'action réelle me montrant, par l'exemple, «qu'en place de la montée vers les langues de feu», il va «subir la descente vers le marais des langues d'agonie dans lequel [ses] mauvais maîtres étaient envasés» (p. 121); je veux encore que notre lazarillo du Verbe, comme son ancien ami Ylias dévoré par les langues serpentines, découvrant «Montaigne sur un haut plateau de l'Atlas», ne remonte la Méditerranée «que pour s'enivrer de syntaxes plus énigmatiques qu'un méandre de Loire» (p. 163), mais qu'il accomplisse en sus cette anabase directement, en acte, en action encore une fois, en écrit et en écriture, en inconscience romanesque pour ainsi dire, sans se regarder le faire et nous montrer que, se regardant le faire, il sait parfaitement que nous le regardons à notre tour faire et saluons son intrépide adresse, sa maîtrise de prestidigitateur, sa lucidité, même, sur son propre cas et la façon dont sa tentative littéraire sera punaisée (6), son habileté incontestable à se savoir figurant d'un décor de carton-pâte, balisé d'écriteaux pour touristes, comme les vallées boisées du Neckar, tels «sites numérotés et pancartés par le syndicat d'initiative» (p. 327) où pourtant souffla, un temps, le haut-verbe mi-poétique mi-philosophique de l'Allemagne.

Notes

(1) Philippe Bordas, Cavalier noir (Gallimard, 2020). Signalons, et cette observation tient du véritable prodige puisque je ne cesse de pester, preuves à l'appui, contre des copies qui ont été mal ou pas du tout relues par les auteurs et leurs maison d'édition, que ce texte est, sauf erreur dont seul je serai le responsable, dépourvu de toute incorrection (à l'exception toutefois, peut-être, mais, si c'est une licence poétique, elle ne se justifie guère, d'un de manquant à «les dalles béton», p. 324), qu'elle soit orthographique, grammaticale ou typographique. Je crois qu'il faut saluer, à ce simple titre qui témoigne d'un très bel amour du travail bien fait passant désormais pour lubie de vieux con réactionnaire, Philippe Bordas.

(2) Voir ce passage : «Trois siècles après la destruction de l'abbaye mortifère de Port-Royal des Champs et l'abolition de cette contre-vie fomentée dans un vallon bénin d'Île-de-France, les esprits les plus habiles de l'après-guerre, parvenus à ce faîte de la civilisation défunte, avaient abandonné la tradition de l'ascèse française et s'étaient complu à l'ascèse nouvelle, médusés par la donation de mort telle que perpétrée par l'Allemagne nazie» (pp. 165-6). La suite vaut d'être citée puisqu'elle nous relie directement à une époque dont l'influence a étendu les rhizomes qui, depuis peu, percent sous la forme des champignons elgébétiques et inclusivistes : «Savants de l'avers et du revers de l'Enfer, de la mort donnée comme de la mort subie, ils s'étaient à la fois germanisés et judaïsés, selon les injonctions du maître Hyposthène, unis au nihilisme d'outre-Rhin et à l'éthique talmudique, en fiançailles terribles, comme si les philosophies allemandes du néant, fusionnées contre nature à la parole testamentaire de la Shoah, constituaient l'acmé de la modernité» (p. 166). Il est dit plus loin, à la presque fin du roman, que Ménadier, d'origine juive, a été, «toute sa vie, injustement humiliée» par sa propre famille «de son insavoir de la Shoah» et que, pour se venger, «elle avait moissonné des échos d'Outre-Monde. C'était une histoire triste, tragique», dont le narrateur aurait pu l'absoudre comme il le déclare «si elle n'avait montré, la philosophie et la psychanalyse servant de fanaux, tant de délectation au naufrage des innocents» (p. 298).

(3) «Advenue à son règne avec la Révolution, la bourgeoisie n'avait pas seulement dépossédé la noblesse et vaincu le peuple, elle avait rogné les extrêmes du parler français, par l'amputation de sa base et de son sommet. En deux siècles, la sève populaire de Villon et la coulée aristocratique de Saint-Simon avaient été asséchées» (p. 307). C'est finalement rejoindre l'intuition d'une réification de la langue par la classe possédante, telle que l'exprime Jaime Semprun dans le magnifique livre cité, intention qu'il croit deviner dans la folie de tout mesurer et peser qui s'empara soudain des révolutionnaires pressés d'entretoiser le monde entier des choses.

(4) «Il y a beaucoup d'extraordinaire en elle, sa longueur inouïe, sa membrure blanche et miel laissée en dormance sous l'odeur d'incendie des écorces lapones» (p. 99) ou «Je suis nu et vigie, à la guette du large parmi les troncs d'encre, habillé d'ouate par la respiration maternelle de la clairière» (p. 105). Un autre passage du même acabit qu'un Julien Benda aurait caractérisé comme parfait exemple de ce qu'il appelait la littérature byzantine , assez ridicule il faut bien le dire, décrit ce que contient un frigo, cf. p. 110.

(5) Telle description semble extraite d'un roman post-apocalyptique : «De la fenêtre du compartiment, de la gare du Nord jusqu'aux plaines arasées par l'artifice des pelleteuses, derrière les cimetières d'épaves, les recels de pneus, entre les entrepôts barbelés et les jardins risibles, sous les piles d'autoroute, depuis les parcelles osseuses jusqu'aux villages de Lorraine, épaillés sur des cadastres de contrition, pestilés par les champs de soja, je n'ai vu que familles sans feu et campements de tôles, bâches secouées de vent, sacs crevés» (p. 16).

(6) «Dans le style arctique qui aura tout englouti, sociomanes et démographes concluront que je n'étais guère plus que l'aboutissant de l'exode rural qui toucha mes parents, partis des bruyères vers les dalles béton; que je n'étais, isolé dans mon alvéole statistique, qu'un des cobayes de l'illettrisme brutal de ce capitalisme de laboratoire dont les villes nouvelles furent l'apothéose; que mon fantasme d'une langue tombée des nuages n'était que le revers naïf de l'athéisme et de l'analphabétisme où nous fûmes plongés» (p. 324).

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, philippe bordas, cavalier noir, maurice blanchot, jean védrines, langages viciés |  |

|  Imprimer

Imprimer