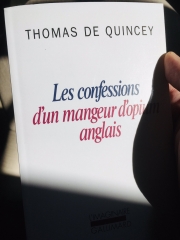

Les confessions d'un mangeur d'opium anglais de Thomas De Quincey (31/10/2022)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Thomas De Quincey dans la Zone.

Thomas De Quincey dans la Zone. Acheter Les Paradis artificiels sur Amazon.

Acheter Les Paradis artificiels sur Amazon.J'ai évoqué, dans ma précédente note, Les confessions d'un mangeur d'opium anglais en les rapprochant du Meurtre d'un enfant de Jean Cau et en affirmant que l'enfance était le sujet véritable, dans le premier livre voilé sous la multitude des digressions, dans le second apparent, de ces deux grands textes. Baudelaire, d'ailleurs, que fascina Thomas De Quincey parlant de «livre incomparable» dans ses Paradis artificiels à propos de l'ouvrage de Thomas De Quincey qu'il traduisit en partie, tout en le commentant sans, parfois, clairement séparer sa voix de celle de l'auteur fantasque qu'il donnait à lire en français, sous le titre Un mangeur d'opium, put écrire, avec sa perspicacité coutumière, que «c'est dans les notes relatives à l'enfance que nous trouverons le germe des étranges rêveries de l'homme et, disons mieux, de son génie» avant d'ajouter cette assertion bien connue : «Le génie n'est que l'enfance nettement formulée».

Abordons ces Confessions d'un mangeur d'opium anglais sous un autre angle que celui de l'enfance ou de la drogue, dont on sait l'importance qu'elle eut de Baudelaire à Michaux, Artaud ou Cocteau en passant par Rimbaud, Cros ou Jules Boissière, ce jeune disciple de Mallarmé qui mourut dans une fumerie d'opium en Indochine, en évoquant l'une des particularités les plus saisissantes de l'écriture de celui qui, de la même façon que Coleridge, put se définir comme étant un «cormoran de bibliothèque», son aptitude, dirait-on infinie, active et remuante comme une hyène selon l'image de l'auteur (cf. p. 130), à établir des correspondances entre plusieurs pans et plans de la réalité, fascinante aptitude à mes yeux qu'il doit non seulement à sa magnifique intelligence, au nombre pour le moins conséquent de ses lectures (plusieurs milliers, quand même, cf. p. 123), mais aussi à ses laborieuses années d'apprentissage des textes grecs et latins.

Nous apprenons ainsi que c'est à l'âge vénérable de 13 ans que le jeune Thomas «écrivait le grec avec aisance» alors que, à l'âge de 15, il le possédait si bien qu'il était capable, «non seulement de composer des vers grecs en mètres lyriques, mais de converser couramment et sans embarras dans ce langage», exploit que, comme il le note, il n'a jamais vu être accompli «depuis lors par aucun érudit de [s]on temps» et qui était dû, dans son cas, au fait qu'il s'exerçait «chaque jour à traduire les journaux dans le meilleur grec» qu'il puisse «produire ex tempore; car la nécessité de mettre à sac [s]a mémoire et [s]on imagination pour y trouver toutes sortes de combinaisons et de périphrases qui rendissent les idées, les images et les rapports entre les choses, etc., dont disposent les modernes, [lui] donna un registre d'expressions que n'eût jamais nécessité la morne traduction d'essais moraux ou autres» (1). D'ailleurs, dans sa belle préface aux Paradis artificiels que j'ai mentionnés, Jean-Luc Steinmeitz, rappelle la si juste image de Baudelaire lorsqu'il caractérise la pensée de celui qu'il traduit, la qualifiant de «spirale» (p. 34 de la Préface), alors même que le texte de De Quincey ne peut que provoquer, chez le poète des Fleurs du Mal, une «surmultiplication de [s] pensée au contact d'un texte séminal» (p. 33) qu'il s'agira, en somme, d'endiguer «par la réflexion de contours nets et d'acuité directe» (p. 24 de cette même Préface).

Acheter Les confessions d'un mangeur d'opium anglais sur Amazon.

Acheter Les confessions d'un mangeur d'opium anglais sur Amazon.Rendons grâce à un tel système d'éducation, en tout cas, qui façonna le jeune Thomas De Quincey, même si bien évidemment il ne fut pas que pure merveille d'émancipation intellectuelle, auprès duquel le nôtre, totalement balayé par des dizaines d'années d'expérimentations pédagogiques et autres billevesées déconstructrices qui auront ravagé des générations entières d'esprits, ressemblerait à une limace qui s'aviserait de faire la leçon au monstre du Loch Ness. C'est en tout cas cette longue et savante période d'intenses lectures, d'ingestion pantagruélique, dans bien des domaines du savoir et même, de préférence, dans tous les domaines du savoir ou presque, c'est cette faim dévorante de connaissances qui a façonné l'érudition remarquable de Thomas De Quincey qui eût pu apparaître dans l'une de ces fameuses gravures du Piranèse, condamné à devoir gravir, marche après marche, des escaliers sans fin (cf. p. 138), même si sa complexion, certes nourrie d'abondance par la consommation d'opium et de laudanum, le portait aux concaténations innombrables (2) et à ce que Steinmeitz appelle, sur les brisées de Baudelaire, «la tendance digressionniste ou rhapsodique des maîtres anglais et américains» (p. 24 de la Préface aux Paradis artificiels), du moins telles qu'il ne manqua jamais de les dérouler dans ses textes, alors que le rêve favorisé par la prise de drogue ne pouvait que condenser en quelque singulier et miroitant aleph borgésien la fulgurance «d'une effroyable intuition simultanée» (p. 324) dont Baudelaire gardera la trace de l'éclat dans un magnifique passage de son Poème du hachisch où il mentionne l'art de la «sorcellerie évocatoire» plusieurs fois évoquée dans ses Fusées, les mots ressuscitant alors «revêtus de chair et d'os», les vertus de la drogue s'étendant alors «sur toute la vie comme un vernis magique», car le hachisch «colore en solennité et en éclaire la profondeur. Paysages dentelés, horizons fuyants, perspectives de villes blanchies par la lividité cadavérique de l'orage ou illuminées par les ardeurs concentrées des soleils couchants», et alors tout, encore une fois, «tout enfin, l'universalité des êtres se dresse devant vous avec une gloire nouvelle non soupçonnée» (p. 139), et aussi «tous les objets environnants [deviennent] autant de suggestions qui agitent [chez celui qui se drogue au hachisch] un monde de pensées, toutes plus colorées, plus vivantes, plus subtiles que jamais», et revêtues «d'un vernis magique» (p. 147) comme le poète l'a déjà noté auparavant. Autrement dit, une illumination aussi brève qu'intense, que l'art de la prose labyrinthique de Baudelaire comme de Thomas De Quincey n'en finira pas de dérouler dans l'esprit de ces deux visionnaires, théâtre intime, féérie privée et même solitaire pouvant être convoqués autant de fois que nécessaire, avant que d'être par leur retranscription proposés aux lecteurs les moins pressés.

Thomas De Quincey, comme lui-même l'admet (et l'on ne sait vraiment plus, alors, si l'opium est pris pour exacerber ce tropisme ou pour, au contraire, tenter de le maîtriser) (3), a «le don maudit de voir dans le premier pas vers un malheur possible son évolution totale; dans le premier maillon de la série causale», ajoute-t-il, il saisit «trop certainement et trop instantanément son déroulement complet» et, «dans la première syllabe de la redoutable sentence», il lit «déjà la dernière» (p. 323), comme si l'opium favorisait le «caractère d'énormité que cet excitant donne à toute chose» selon Baudelaire se confiant à Armand Fraisse (cf. Préface plus haut indiquée, p. 21). Charles Baudelaire le rappellera lorsque, dans son Mangeur d'opium, il se demandera «qui peut calculer la force de reflet et de répercussion d'un incident quelconque dans la vie d'un rêveur» et aussi «qui peut penser, sans frémir, à l'infini élargissement des cercles dans les ondes spirituelles agitées par une pierre de hasard» (Les Paradis artificiels, p. 202). C'est à plusieurs reprises que Thomas De Quincey, sous l'emprise de la drogue et des rêves opiacés qu'elle procure, peut déclarer avec une certitude absolue «que pour lui le passé, le présent et le futur se fondaient en un instant redoutable de révélation fulgurante» (p. 256), comme si, feint-il de s'interroger, «les stades de la vie les plus proches et les plus lointains» étaient ainsi «obscurément reliés, et leur lien caché, mais révélé soudain pour un instant» (p. 258).

Comme le temps présent qui jamais ne peut être figé, la seconde de pure révélation «se réduit à un point mathématique, et même ce point mathématique périt mille fois avant que nous ayons pu affirmer sa naissance» car, dans le temps présent, tout est fini, «et aussi bien ce fini est infini dans la vélocité de sa fuite vers la mort» (p. 235).

On comprend dès lors quel est le but insigne et même : admirable, hors de notre portée à l'évidence, que Thomas De Quincey fixe à son écriture, qui doit être capable de dérouler, en de longues phrases plus souples que des lianes et n'hésitant jamais bien longtemps à s'enrouler autour d'arbres éloignés du tronc principal, l'impossible singularité d'une vision se passant de mots, de concaténations et, à vrai dire, de toute matérialisation par trop irréductiblement poussive de la durée. S'il y a, comme l'écrit l'auteur, «dans toutes les zones de la nature humaine des agents créateurs dont la millième partie ne saurait être révélée en une seule vie» (p. 228), alors il s'agira pour l'écriture de tenter le pari impossible, et de condenser en un texte ou un livre ou un assemblage de livres composant l'ensemble des Confessions d'un mangeur d'opium anglais par exemple ces milliers de vies et plus encore nécessaires au déchiffrement des merveilles de l'univers. Des merveilles, assurément, mais aussi des malheurs et des «souffrances humaines» qui doivent elles aussi se déchiffrer comme des hiéroglyphes (p. 68).

Ainsi, «l'oracle déchiffreur» (p. 190) qui est tapi en lui, selon son propre aveu, et toujours en alerte, permet-il à Thomas De Quincey d'imaginer la monstruosité que représenterait un livre total, palimpseste comme nous l'avions évoqué dans notre précédente note, dont je rappelle ce passage significatif : «Que penses-tu, belle lectrice, d'un problème comme celui-ci : écrire un livre qui aurait un sens pour notre propre génération, qui n'en aurait plus pour la suivante, qui retrouverait son sens pour la troisième et qui le reperdrait pour la quatrième, et ainsi de suite, tour à tour sombrant dans la nuit et ré-émergeant au jour comme le fleuve sicilien d'Aréthuse ou le fleuve anglais du Mole; ou encore telle la trajectoire onduleuse d'une pierre plate à laquelle les enfants font effleurer le sein d'une rivière et qui tantôt plonge sous l'eau, tantôt égratigne sa surface, tantôt s'abîme dans l'obscurité, tantôt rebondit allégrement dans la lumière à travers une longue enfilade d'alternances ?» (p. 211).

Le rêve, comme le «juste, subtil et puissant opium" censé posséder «les clefs du paradis» (p. 108) et révélant le fait que «la partie divine de [l]a nature [humaine] est souveraine» (p. 97), n'est qu'un moyen pour Thomas De Quincey de parvenir à fixer, l'instant indicible fût-il suivi d'une totale aphasie, le moment épouvantable où le mot unique meurt dans un soupir (4), la vision ultime; c'est toute la philosophie de l'auteur que nous retrouvons condensée dans ce passage : «Cette faculté [de rêver], alliée au mystère des ténèbres, est le seul grand conduit par lequel l'homme communique avec l'obscur. Et l'organe du rêve, conjointement au cœur, à l’œil et à l'oreille, compose le magnifique appareil qui force l'infini à entrer dans les chambres du cerveau humain et qui projette les sombres reflets d'éternité sous-jacentes à toute vie sur le miroir de cette mystérieuse chambre noire [qu'est] l'esprit endormi» (p. 171).

Le rêve, comme le «juste, subtil et puissant opium" censé posséder «les clefs du paradis» (p. 108) et révélant le fait que «la partie divine de [l]a nature [humaine] est souveraine» (p. 97), n'est qu'un moyen pour Thomas De Quincey de parvenir à fixer, l'instant indicible fût-il suivi d'une totale aphasie, le moment épouvantable où le mot unique meurt dans un soupir (4), la vision ultime; c'est toute la philosophie de l'auteur que nous retrouvons condensée dans ce passage : «Cette faculté [de rêver], alliée au mystère des ténèbres, est le seul grand conduit par lequel l'homme communique avec l'obscur. Et l'organe du rêve, conjointement au cœur, à l’œil et à l'oreille, compose le magnifique appareil qui force l'infini à entrer dans les chambres du cerveau humain et qui projette les sombres reflets d'éternité sous-jacentes à toute vie sur le miroir de cette mystérieuse chambre noire [qu'est] l'esprit endormi» (p. 171).L'obscur lui-même, dont plus d'une fois Thomas De Quincey aura pu sentir le frôlement, n'est sans doute pas le but ultime d'un homme dont l'esprit si puissamment complexe aura comme tenté de démêler les écheveaux de paradoxes d'un Hamman (5), l'obscur n'est ainsi envisagé que comme réserve de ténèbres desquelles émergera peut-être la figure d'Ann, la femme perdue, que Thomas De Quincey n'aura jamais cessé de rechercher dans ses déambulations, bien réelles, dans les rues de l'industrieuse Londres ou oniriques, après la prise d'opium : «L'idée générale d'une recherche et d'une poursuite se reproduisait sous maintes formes. La personne, le rang, l'âge, la situation scénique, tout variait sans cesse; mais les mêmes traits principaux demeuraient toujours plus ou moins confusément : ceux d'une femme paria perdue, et de quelque obscure puissance maligne qui l'arrachait ou tentait de l'arracher au relèvement et à l'espoir» (p. 393).

L'esprit inlassablement occupé par ce but secret et pourtant évident, comment Thomas De Quincey n'aurait-il pas pu associer l'écoulement du temps et son corollaire corrosif : la surrection toujours plus manifeste et puissante du Progrès, comme l'ennemi l'éloignant de la source, certes l’Éden perdu de l'enfance mais, surtout, la figure adorée d'Ann la paria ? Nous trouvons un passage assez remarquable dans La malle-poste anglaise (pp. 288-9) où Thomas De Quincey s'insurge contre le triomphe de la vapeur utilisée comme énergie, au détriment de la puissance du cheval, l'invention que nous pourrions dire culinaire brisant, pour l'auteur, l'ordre du monde, la cohabitation de l'homme et de la nature, celle de l'homme et des animaux qu'Arthur Machen fera se rebeller contre leur maître déchu de son rang dans La Terreur. Je cite longuement cette très belle méditation, qui place l'homme au centre de la Création, mais à la seule condition qu'il soit digne de la bonté d'être reflété par les créatures qui l'entourent et ne le serviront qu'à la mesure de sa grandeur, et à condition qu'il n'en tombe pas : «L'expérience vitale du plaisir éprouvé par les sensibilités animales ne laissait subsister aucun doute sur notre vitesse : nous l'entendions, nous la voyions, nous la ressentions comme un frémissement; et cette vitesse n'était point le produit de mécanismes aveugles et insensibles, incapables d'aucune sympathie, elle s'incarnait dans les prunelles enflammées de la plus noble des bêtes, dans ses naseaux dilatés, dans ses muscles secoués de spasmes, dans ses sabots au bruit de tonnerre. La sensibilité du cheval, révélée par la lueur démente de ses yeux, était peut-être la dernière vibration d'un tel mouvement; la gloire de Salamanque en était peut-être la première. Mais le chaînon intermédiaire qui les reliait, et par lequel la tempête de la bataille gagnait la prunelle du cheval, c'était le cœur de l'homme avec ses frémissements électriques, le cœur de l'homme qui s'embrasait dans l'extase ardente de la lutte, pour propager ensuite ses propres tumultes, par des cris et des gestes contagieux, dans le cœur de son serviteur le cheval. Mais aujourd'hui, dans le nouveau mode de locomotion, des tuyaux et des chaudières de fer séparent le cœur de l'homme des ministres du mouvement. Les batailles du Nil ou de Trafalgar ne sauraient ajouter une bulle au bouillonnement de la chaudière. Le cycle galvanique est rompu à jamais; la nature impériale de l'homme ne se projette plus en avant à travers la sensibilité électrique du cheval; les organes intermédiaires ont disparu, qui mettaient en communication le cheval et son maître, et d'où résultaient tant d'aspects sublimes au hasard des brumes dissimulatrices, des feux révélateurs, des foules génératrices d'émoi, des nocturnes solitudes inspiratrices de craintes. C'est par un procédé culinaire que des nouvelles capables de bouleverser toutes les nations voyagent désormais; et la trompette qui, jadis, proclamait de loin la malle laurée, si bouleversante au cœur de ceux qui l'entendaient rugir dans le vent et s'annoncer dans les ténèbres à chaque village, à chaque demeure isolée de la route, a cédé la place pour toujours aux glouglous de marmite de la chaudière».

C'est peut-être en ayant à l'esprit ce passage qui n'a pu que frapper l'esprit si subtil de Charles Baudelaire que ce dernier a pu écrire dans son Poème du hachisch que tout homme qui n'acceptait pas «les conditions de la vie» (p. 150), autrement dit le fait de renoncer à contracter le temps et l'espace par des moyens purement mécaniques comme les autorisent les si formidables inventions techniques ayant bouleversé le 19e siècle, vendait son âme.

Notes

(1) Thomas De Quincey, Les confessions du mangeur d'opium anglais dont la première édition date de 1822, qui contient également Suspiria de profundis et La malle-poste anglaise (traduction et notes de Pierre Leyris, Gallimard, coll. L'Imaginaire, 2016), p. 46. Signalons quelques très rares fautes dans cet ensemble de textes assez remarquablement traduits, préfacés et annotés par Pierre Leyris : deuxième plutôt que «seconde et une troisième» (p. 99); «un éminent médecin, qui me témoigna» et non «que», p. 157; il manque un é à «célébrité» dans la seconde note de la page 277 et quelques lettres manquent aussi dans la note de la page 299. Quant aux textes de Charles Baudelaire sur les drogues, ils sont regroupés dans Les Paradis artificiels (Le Livre de poche, coll. Classiques, Préface et notes de Jean-Luc Steinmetz, 2001).

(2) La première de ces concaténations, que l'auteur appelle nexus, est d'importance, puisqu'elle justifie la structure du livre de Thomas De Quincey, qu'il modifia plusieurs fois au cours des années et des éditions : «les rêves étaient un héritage de l'opium, l'opium un héritage des folies juvéniles» (p. 389).

(3) Thomas De Quincey lui-même entremêle les causes et les effets propre à la relation de l'opium «avec les convulsions de la faculté rêvante» lorsqu'il affirme ce qui suit : «La tendance idéalisante existait dans le théâtre de rêve de mon enfance; mais l'intensité surnaturelle de son action et de son coloris ne se développa qu'après la convergence des deux causes» (p. 200).

(4) «S'il est au monde une misère sans remède, c'est le serrement de cœur qui vient de l'incommunicable» (p. 376, l'auteur souligne).

(5) Hamann, que Thomas De Quincey a lu, par l'entremise d'un «jeune Allemand très distingué" que l'auteur a croisé dans l'une de ces innombrables auberges où il s'est arrêté pour y passer la nuit et se reposer de ses marches interminables (cf. p. 379).

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, thomas de quincey, les confessions d'un mangeur d'opium anglais |  |

|  Imprimer

Imprimer