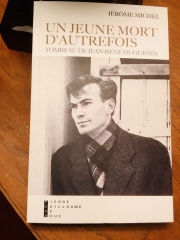

Un jeune mort d'autrefois. Tombeau de Jean-René Huguenin de Jérôme Michel (12/04/2013)

Crédits photographiques : Colleen Pinski (Peyton, Colorado, Smithsonian.com).

À propos de Jérôme Michel, Un jeune mort d'autrefois. Tombeau de Jean-René Huguenin (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2013).

À propos de Jérôme Michel, Un jeune mort d'autrefois. Tombeau de Jean-René Huguenin (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2013).LRSP (livre reçu en service de presse).

Acheter Un jeune mort d'autrefois sur Amazon.

Jean-René Huguenin n'est pas mort.

Jean-René Huguenin n'est pas mort. La Côte sauvage.

La Côte sauvage.«J’ai si longtemps vécu dans l’illusion que mon amour de la vie – oui, contrairement à ce que tu crois : mon immense amour de la vie – finirait par donner quelque chose… Donner – au sens précis de ce mot ! le besoin de donner m’obsédait et je ne trouvais dans l’amour qu’une disposition à recevoir… une extrême attention. Certains matins, à Sèvres, un simple regard par ma fenêtre sur la Seine… : ce fleuve, ces cheminées, ces quais, je les désirais trop fort, ils allaient s’embraser, disparaître dans mon cœur, il n’y aurait plus rien au monde – il n’y aurait plus que moi ! Alors je retombais sur mon lit, ma voracité se retournait contre moi : je découvrais douloureusement qu’elle ne profitait qu’à moi-même et que ce que l’on appelait l’amour… l’espérance, la foi – n’étaient que des moyens de jouir de soi.»

Jean-René Huguenin, La Côte sauvage [1960] (Points Roman, 1995), p. 129.

Le très beau titre du livre de Jérôme Michel, qui laisse à d'autres le soin de mener une enquête biographique sur Jean-René Huguenin, indique un double éloignement, une mort au carré, même : le mort, l'écrivain mort banalement, et non pas tragiquement, au volant d'une voiture prêtée par Yves Merlin (un cabriolet Mercedes 300 SL), est un mort du passé, et d'un passé révolu, lui-même mort, pourtant si peu éloigné de nous que nous en connaissons parfaitement les fâcheuses et balbutiantes caractéristiques qui, de nos jours, sont devenues de jolis petits monstres dont nous ne nous sommes pas encore débarrassés : «Les guerriers sont des enfants sérieux et la littérature est une guerre. Jean-René en appela aux armes contre ce monde qu'il n'aimait pas. Ses cibles ? Tous ceux qui, à ses yeux, ricanaient déjà de la verticalité, de la transcendance et de la musique des anges. Pêle-mêle les sociologues, les curés psychanalystes, les chrétiens honteux, les intellectuels frigides, les publicitaires, les sondeurs, les littérateurs de laboratoire, les ingénieurs fous et froids de la déesse technique. N'en jetez plus ! Si nous la complétions aujourd'hui, la liste serait interminable...» (p. 38).

Je ne suis pas certain qu'il faille ajouter beaucoup de nouveaux monstres à cette galerie assez complète en fin de compte, à laquelle il manque pourtant la plus admirable de ces chimères qu'a créées notre époque, le temps qui s'accélère. Ainsi toute proche, la mort de Jean-René Huguenin nous semble pourtant infiniment éloignée. En fait, Jérôme Michel n'a pas fait œuvre de biographe mais, dirait-on, de paléontologue, en exhumant les traces d'un écrivain prometteur, non que ces traces se perdent, bien que je ne partage guère l'optimisme de l'auteur (1), mais parce qu'elles nous semblent, aujourd'hui et chaque jour davantage, constituer des anomalies sans lesquelles la littérature mais aussi une vie d'homme ne seraient absolument rien : «Ces lectures fiévreuses demeurèrent comme le souvenir d'une blessure lumineuse : l'agonie de l'enfance, l'expulsion du paradis, la hantise du temps, la vie vécue comme un combat, la soif de lumière, la fascination de la mort, les vagues de la mer qui finissent toujours par tout laver et par tout recouvrir. Tels étaient les grands thèmes qui orchestraient un monde accordé à mes songes» (p. 13).

Une autre raison nous éloigne de Jean-René Huguenin, qui tient également aux circonstances de sa mort, et qui nous empêche de le considérer comme un jeune homme qui, au fil des années, aurait réussi à creuser, toujours plus profondément, les strates de vérités et de mensonges, au travers desquelles, s'il perd ses forces en accomplissant la tâche aussi nécessaire qu'exténuante, un homme conquiert toutefois son nom d'homme. En fait, la mort de Jean-René Huguenin a figé ses textes trop peu nombreux dans une espèce de silence minéral, moins envoûtant que sidérant, dangereux pour celui qui n'est point mort à un âge si jeune, nous tous qui pouvons le lire donc, et qui a commis l'impardonnable trahison de survivre à ses vingt ans.

Les textes de Jean-René Huguenin ont la luminosité et la dureté de l'enfance et nous ne sommes, hélas, plus des enfants, et celui qui les a écrits ne peut, au travers même des années passées, lui-même plus les relire et en interpréter à neuf les fulgurances, comme un Bernanos vieilli et assagi (du moins en apparence) contemplant avec une immense tendresse ses personnages, comme, pourrions-nous en rêver ou le craindre, un Rimbaud presque centenaire qui, au coin du feu, pourrait jeter un regard moins glacial et ironique que nostalgique sur la fulgurante puissance de ses textes et s'amuser de ses folies passées : «Ne négligeons pas la légende. Les jeunes morts ont sur les vivants un terrible pouvoir. Ils ne durcissent pas. Ils ne pourrissent pas. Ils demeurent intacts. Ils font honte à ceux qui restent, à la pauvre vie qu'ils bricolent sans mode d'emploi, qu'ils usent jusqu'à la trame. Ils donnent à la mort un éclat insoutenable. Thanatos, dans l'Alceste d'Euripide, n'avoue-t-il pas qu'un jeune mort lui confère un surcroît de prestige ?» (p. 35).

Les jeunes morts ont sur les vivants un terrible pouvoir, puisque, dans le cas d'Huguenin, il n'est pas certain que la mort l'ait trouvé dans un état végétatif. Jean-René Huguenin était armé lorsqu'il est mort ou, comme l'écrit bellement Jérôme Michel, «Jean-René Huguenin est entré dans la mort en état de belligérance" (p. 97), comme ces morts inquiétants que Steeny et son jeune ami infirme évoquent dans Monsieur Ouine, trop tôt passés dans l'univers sans éclat des ombres dolentes, alors qu'ils s'étaient dressés, une dernière fois, dans la pleine possession de leurs forces, de leur volonté et de l'action, face à l'ennemi. Faire face ! Comment voudrions-nous que de tels morts, des morts entrés dans la mort à regret, à moins qu'ils n'aient choisi volontairement de mourir (2), ne viennent pas déranger les vivants, les Assis que, trop souvent nous sommes, nous sommes devenus ?

Si, comme Jean-René a raison de l'écrire, toute grande vie est une vie de combat, lui reste à apprendre l'art de se battre, et à mettre ses pas dans ceux de l'illustre prédécesseur, le diable Arthur, Rimbaud bien sûr, qui lui enseignera de quelle souffrance les hommes paient la maigre connaissance qu'ils accumulent, comme un trésor qui jamais ne s'amasse, mais se dilapide toujours trop vite : «Il mit au point une technique qui fut plus qu'une esthétique, une manière de cravacher sa vie sous les canons du temps : exagérer son regard, dramatiser ses jours» (p. 92), tant il est vrai que le Journal de Jean-René Huguenin est «un journal de guerre» et le «récit de cette création belliqueuse, le laboratoire de cet accouchement de soi dans la douleur» (p. 91), la quête intense et fulgurante d'un jeune homme qui, comme tout écrivain qui se respecte, ne s'éloigne jamais de la corne de taureau face à laquelle il donne un sens à ce qu'il écrit et, en s'exposant, corps et âme, découvre de nouvelles grottes où s'aventurer, toujours plus profondément, toujours plus éloigné de la lumière qu'il lui faudra pourtant, s'il veut revenir à la surface, libre et conquérant, ne pas oublier.

Qui n'écrit pas en fixant le canon qui est pointé sur lui est un plaisantin, et cette phrase fera immensément sourire mes lecteurs, eux qui sont si peu habitués à ce qu'on leur parle avec franchise, en répétant cette évidence : une vie sans combat est une vie non pas perdue, car il est terriblement difficile de se perdre réellement en ce monde plat, sans profondeur, dont la profondeur du ciel et de l'enfer a été rabotée, mais vide, pas même vécue, une vie de rien, celle qui est, comme Jérôme Michel le rappelle douloureusement, devenue la nôtre : «Nous n'attendons plus rien. Nous vivons dans un monde pacifié, quiet et maternant. Nous finirons dans les rires des infirmières d'un service de soins palliatifs. C'est cela notre existence aujourd'hui : la crèche, l'école, le travail, les transports en commun, l'hôpital. Nous mourrons dans une angoisse diffuse gérée par des cellules d'aide psychologique et des conseillers de fin de vie qui aideront nos proches à accomplir leur «travail de deuil». Le parc humain est désormais domestiqué et bien gardé (p. 181, l'auteur souligne), phrases cruelles mais justes à mettre en regard avec le cri rimbaldien de Jean-René : «Je rêvais moins de conquérir le monde que de me donner à lui avec violence. Régner sur les foules, sur un pays, m'exaltait moins que de régner sur moi. Le seul empire que j'aie jamais voulu posséder, c'est l'empire sur moi-même», écrit ainsi Jean-René dans son Journal (cité p. 81).

La conquête de soi n'est une œuvre égoïste qu'en apparence : un homme, un écrivain surtout, n'est absolument rien qu'une marionnette agitée s'il ne se sent pas redevable de ceux qui l'ont précédé. Jean-René Huguenin admira peu d'écrivains, si ce n'est Gracq, qui fut d'ailleurs son professeur d'histoire et de géographie, Mauriac, qu'il rencontra pour s'expliquer des mots perfides que ce dernier avait écrit à l'encontre de Georges Bernanos (3), le Grand d'Espagne bien sûr, auquel il témoigna la plus vive admiration, Ernest Hemingway encore qu'il rencontra lui aussi, en octobre 1959, au champ de course d'Auteuil. L'évocation de ces modèles prestigieux permet à l'auteur d'écrire ses lignes les plus sûres, les plus belles, les plus intensément contenues, aussi, tant déborde quand même, de toutes parts pour qui sait lire, le véritable sujet de son livre : non pas Jean-René Huguenin mais une certaine façon, pour un écrivain de race, de se tenir face à un monde qui, demain, ne sera jamais plus ce qu'il a été hier, pas même, aujourd'hui («Cela se passait en France, il y a cinquante ans, c'est-à-dire il y a très longtemps», p. 125), un monde pratiquement oublié, magnifiquement rappelé par le souvenir des amitiés compliquées, jalouses, parfois haineuses, en tout cas perdues qui furent à l'origine du lancement de Tel Quel (4), un monde cassé comme l'a écrit le philosophe Gabriel Marcel, un monde qui, selon Jérôme Michel, signifie «l'entrée de l'Occident dans l'âge du nihilisme» (p. 113), la fin d'une certaine idée de feue la France comme l'appelle Guy Dupré, un monde auquel Huguenin, après Bernanos, a fait face, dans et par la littérature (5) : «Jean-René avait compris que le secret de Bernanos était celui-là même de l'enfance, sa folie, sa grandeur simple. C'est dans la lumière grise de l'aube que le monde se dévoile à nous dans son intelligence profonde. C'est à l'âge de l'inaccoutumance que nous jugeons le mieux de la folie des hommes qui se donnent pour raisonnables – quand ils ne sont que résignés» (pp. 128-9).

Hemingway comme Bernanos auront délivré à Jean-René Huguenin, par livres interposés ou en échangeant directement avec lui, quelques mots de l'unique leçon, mais essentielle, qu'ils auront eux-mêmes conquise de haute lutte : «Prendre dans l'espace de temps qui nous est imparti la mesure de toute la beauté du monde et de toute l'horreur de la création. Ensemble toute la beauté et toute l'horreur. Toute la joie et toute la douleur, les yeux grands ouverts et le cœur en avant» (p. 135).

C'est l'occasion de tordre le cou aux insinuations sollersiennes, donc moisies, lâchées contre Huguenin par Philippe Forest (6) dans son Histoire de Tel Quel 1960-1982 (Le Seuil, 1995) : «La politique de Jean-René ? Au fond, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vient trop tard dans un monde trop vieux. Il se débat, il étouffe, il rêve de grands incendies, de villes en flammes, d'Orient désert. Il est seul. Le monde est gris, le monde est triste. Les hommes sont bêtes. Les hommes sont veules. L'enfance est morte et les vacances sont finies. Septembre s'étend déjà sur l'existence et l'Orient n'existe plus» (p. 115).

Finis terrae : c'est en somme, bien davantage que la fin de l'été selon le Gracq des Lettrines, le sujet de l'unique roman de Jean-René Huguenin, La Côte sauvage, très bellement évoqué par Jérôme Michel qui en fait un «roman de peu mais ce je-ne-sais-quoi, ce presque-rien [a] capté quelque chose d'essentiel, un secret qui est peut-être celui de notre temps : la mort de l'amour» (p. 159), en tout cas une lutte à mort quoique feutrée, comme voilée par une fine gaze gracquienne, contre ce qui, aux yeux d'Huguenin, n'est pas de la littérature, mais de petits jeux de langages qui ont si vite fait de se mordre la queue, un roman qui évoquera donc «l'âpreté, la dureté, la douceur aussi, toutes les arêtes du monde réel» (p. 161).

À l'aune de l'ambition littéraire de Jean-René Huguenin, Jérôme Michel a raison de dire que La Côte sauvage est un roman raté, un «roman de l'inachèvement, de l'ébauche des lettres que nous n'écrirons pas, de notre douleur d'avoir eu vingt ans et de n'en avoir rien fait, de cet immense amour inemployé, de l'incomplétude de toute vie, de toutes ces morts avant la vraie» (p. 164), un roman qui pourtant reste très nettement inférieur au rêve de celui qui l'a écrit, dont il n'a pas su maîtriser l'ambition terrible, dévorante : «Pour la réaliser, il lui aurait fallu dynamiter le moule gracquien que l'on reconnaît dans la facture sourde du drame pour suivre le sillage de Monsieur Ouine de Bernanos, l'un des plus grands romans métaphysiques de la littérature française» (p. 163).

Qui, dès lors, n'a pas songé, durant quelques instants, à l'écrivain que Jean-René Huguenin aurait pu, non pas devenir, puisqu'il l'était bien évidemment, et magnifiquement, à l'instant de sa mort, mais approfondir en somme ? Songes creux, a raison de dire Jérôme Michel, tant il serait aberrant d'imaginer un Jean-René Huguenin devenu, qui sait, académicien, ou «éditorialiste chevronné – et quelque peu radotant – au Figaro» (p. 168), lui qui, en mourant si tôt, alors même qu'il ne cessait de pressentir la survenue de sa propre mort, aura, au travers des années si proches et si lointaines (samedi 22 septembre 1962, c'était hier !) inspiré à Jérôme Michel, à quelques autres aussi (comme le fulgurant Dominique de Roux) de belles méditations, de limpides évocations de l’œuvre et du destin de Jean-René Huguenin : «Je songeais aussi à la phrase de lady of Shalott de Tennyson que vous citiez quelques semaines avant votre mort : « I am half sick of shadows.» Nos ombres oui, mais la lumière aussi. Et même malade d'ombres, nous ne renoncerons pas à elle. Jeune homme d'hier, jeune mort d'autrefois, vous aviez pris d'avance toute la mesure de votre destin. La leçon que les dieux, que nous pleurerons toujours, vous avaient chargé d'apporter à quelques-uns, vous l'avez livrée dans l'un de vos plus beaux textes au titre en forme de sommation, «Aimer la vie, vivre l'amour» : «Le temps, ce temps qui travaille à notre perte, nous l'aurons aussi bien joué. Au lieu de lui résister vainement, de s'arc-bouter contre son cours fatal, nous nous laissons emporter de face vers la mer, vers l'instant ultime que nous ne redoutons plus, où nous attend la paix, où nous attend peut-être enfin la lumière.» Cette lumière et cette paix, conclut Jérôme Michel en se recueillant devant la tombe de Jean-René Huguenin qui se trouve au cimetière de Saint-Cloud, j'espère que vous les avez trouvées» (pp. 184-5, l'auteur souligne).

Notes

(1) «Ne serait-ce pas cela le mystère de votre présence parmi nous, cette proximité qui demeure, tenace, malgré les années qui nous éloignent de vous ?», écrit ainsi l'auteur dans son Avant-propos, p. 16.

(2) «Le suicide n'est souvent que le moyen le plus expédient d'éluder la terreur de gâcher sa vie. Le combat en est un autre. Tout exiger ou renoncer à tout ? N'est-ce pas la même chose, l'expression de la même impatience ?» (p. 97).

(3) «Jean-René n'eut pas le temps d'écrire, comme Nimier, son Grand d'Espagne mais seul dans son époque il voulut poursuivre le combat de Bernanos contre les imbéciles et la tristesse dont ce dernier disait qu'elle était le plus grand vice du monde moderne» (p. 105).

(4) Voir le très beau chapitre intitulé L'amitié est une fête triste, et qui se clôt par l'évocation du destin de Renaud Matignon, Jean-Pierre Laurant, Jean-Jacques Soleil, Fernand de Jacquelot du Boisrouvray, Jean-Edern Hallier et, enfin, l'inamovible Philippe Sollers.

(5) «À l'heure du structuralisme, de l'annexion de la littérature par les sciences humaines, du soupçon généralisé, de la destitution de l'auteur et du procès de la représentation, du règne de la sémiotique et de la signifiance, Huguenin choisissait la permanence du style, la prééminence de la métaphysique sur la technique, l'éternel roman sur le Nouveau Roman devenu vieux, le grand théâtre des hommes sur les laboratoires aseptisés» (pp. 137-8).

(6) «Étrange cécité de l'universitaire, de son jugement sans appel réifiant de sa lourde prose ce qui fut une incessante recherche de soi brutalement interrompue, pétrifiant la fluidité d'un mouvement qui fut avant tout positionnement littéraire et conférant ex cathedra une signification historique à des textes d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui détestait la politique» (p. 100).

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, jean-rené huguenin, jean-edern hallier, dominique de roux, julien gracq, françois mauriac, ernest hemingway, philippe sollers, jérôme michel, éditions pierre-guillaume de roux |  |

|  Imprimer

Imprimer