Gerbert d’Aurillac, héritier de Boèce, an 1000, par Francis Moury (29/12/2008)

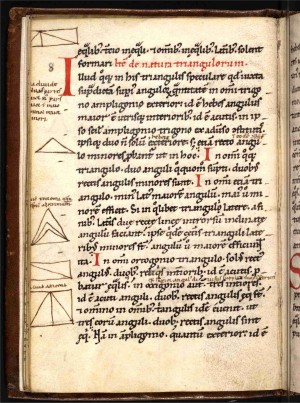

Isagoge Geometriae, fol 12v, traité de géométrie de Gerbert d'Aurillac, manuscrit bavarois du XIIe siècle, collection Schoenberg.

Notes critiques, philosophiques et historiques sur Gerbert d’Aurillac, Correspondance (texte latin introduit, édité, annoté, et traduit en français, avec tables de concordances et cartes, par Pierre Riché et Jean-Pierre Callu, nouvelle édition Les Belles Lettres, coll. Les Classiques de l’histoire [de France] au Moyen Âge fondés par Louis Halphen, 2008).

«Les gens cultivés le savent, les incultes souvent s’en sont étonnés : une vertueuse alliance, une sainte amitié, quand elles ont bien commencé et qu’elles sont mieux encore entretenues, sont causes de grands biens. Et parce que la cause de ces biens est bonne, il est nécessaire que soit également un bien ce qui en est le produit. En effet, d’où vient la stabilité des familles, des cités et des royaumes, si ce n’est de l’alliance et de l’amitié ? Est-il autre chose pour avoir, loin des chemins, attiré les mortels au désert, sinon l’alliance avec Dieu ? Le monde, lui-même, sous l’action de la Puissance qui est lui est opposée, est tantôt en désaccord, tantôt en concorde amicale avec elle. Cette même union lie dans l’homme le corporel à l’incorporel.»

Gerbert d’Aurillac, Correspondance, Annexe I, Lettre n°217 à Wilderod, op. cit., supra, p. 583.

Émile Bréhier, Histoire de la philosophie, Tome I, L’Antiquité et le Moyen Âge, Fascicule 3, Moyen Âge et Renaissance, §II Le Xe et le XIe siècle, section II, La controverse de Bérenger de Tours (7e éd. revue et bibliographie mise à jour par Maurice de Gandillac avec la collaboration de E. Jeauneau, P. Michaud-Quantin, H. Védrine et J. Schlanger, P.U.F., 1931-1967), pp. 490-491.

«La logique de Boèce est un commentaire de celle d’Aristote, où perce fréquemment le désir de l’interpréter selon la philosophie de Platon. […] À cet égard, le problème crucial est celui de la nature des idées générales, ou universaux. On a longtemps parlé de la philosophie médiévale comme si elle avait porté presque entière sur le problème des universaux. C’est Victor Cousin qui semble avoir lancé cette thèse dans son Introduction aux Ouvrages inédits d’Abélard, et comme, selon le mot de Sainte-Beuve, Cousin ne faisait rien «qu’avec fanfare», elle a brillamment réussi. […] Gerbert expliquait d’abord l’Isagoge de Porphyre en suivant la traduction du rhétoricien Victorinus, puis le même texte selon celle de Boèce.[…] Tout pape qu’il dût un jour devenir, Gerbert d’Aurillac n’a pas connu les scrupules de certains grammairiens. Son goût passionné des Lettres apparaît partout dans sa Correspondance. De l’humaniste, il avait d’abord l’amour des livres […]. Comme Remi de Trèves le priait de lui envoyer une sphère pour l’enseignement de l’astronomie, Gerbert promit de lui en faire une contre une bonne copie de l’Achilléide de Stace. Remi s’exécuta mais l’Achilléide est un poème inachevé et Gerbert l’ignorait. Il reprocha donc à Remi de s’être servi d’un manuscrit incomplet, et, pour l’en punir, ne lui envoya qu’une sphère de bois peint au lieu de la sphère couverte de cuir qu’une copie complète lui eût méritée.

Étienne Gilson, La Philosophie au Moyen Âge, Tome I, Des origines patristiques à la fin du XIIe siècle, § II, Les Pères latins et la philosophie, section 3, De Boèce à Grégoire le Grand + § III, De l’essor carolingien au Xe siècle, section 3, D’Heiric d’Auxerre à Gerbert d’Aurillac (rééd. Payot, coll. P.B.P., 1922-1944-1952-1976), pp. 241, 228-229.

Gerbert d’Aurillac (1) (né vers 940/945, mort le 12 mai 1003) est né en Aquitaine ou en Auvergne, d’une famille modeste. Remarqué par ses maîtres scolaires et spirituels de Saint-Géraud d’Aurillac – monastère réformé par Odon de Cluny en 925 – il sillonna l’Europe médiévale de France en Allemagne et en Italie, s’élevant aux plus degrés de la hiérarchie ecclésiastique et politique. Il devint, après un certain nombre d’aventures et d’alliances mouvementées (il craignit à un moment pour sa vie, comme en témoigne la lettre 203A datée de 996, p. 543) pape de l’Église catholique de 999 à 1003. Érudit formé par la théologie, par les éléments grecs et latins transmis de la philosophie antique, par les lettres d’humanité antique encore disponibles sous la forme manuscrite qui demeurait rare et recherchée, Gerbert est un intellectuel comme on pouvait l’être à la fin du Xe siècle en Occident : renommé pour ses connaissances ressortant des 4 disciplines de la physique ou quadrivium (arithmétique, astronomie, géométrie, musique) auxquelles s’adjoignent les 3 disciplines du trivium (grammaire, rhétorique, logique).

Gerbert d’Aurillac (1) (né vers 940/945, mort le 12 mai 1003) est né en Aquitaine ou en Auvergne, d’une famille modeste. Remarqué par ses maîtres scolaires et spirituels de Saint-Géraud d’Aurillac – monastère réformé par Odon de Cluny en 925 – il sillonna l’Europe médiévale de France en Allemagne et en Italie, s’élevant aux plus degrés de la hiérarchie ecclésiastique et politique. Il devint, après un certain nombre d’aventures et d’alliances mouvementées (il craignit à un moment pour sa vie, comme en témoigne la lettre 203A datée de 996, p. 543) pape de l’Église catholique de 999 à 1003. Érudit formé par la théologie, par les éléments grecs et latins transmis de la philosophie antique, par les lettres d’humanité antique encore disponibles sous la forme manuscrite qui demeurait rare et recherchée, Gerbert est un intellectuel comme on pouvait l’être à la fin du Xe siècle en Occident : renommé pour ses connaissances ressortant des 4 disciplines de la physique ou quadrivium (arithmétique, astronomie, géométrie, musique) auxquelles s’adjoignent les 3 disciplines du trivium (grammaire, rhétorique, logique).Dans l’histoire de la philosophie médiévale, à laquelle il appartient autant qu’à l’histoire générale, à l’histoire de la littérature latine ou à l’histoire du catholicisme, on peut le situer commodément mais d’une manière grossière entre Jean Scot Érigène et saint Anselme. Si Gerbert n’a absolument pas leur originalité, il est en revanche le «compendium» parfait de ces générations d’élite conservatrices vivant au sein d’une pauvreté matérielle dangereuse mais au sein desquelles pouvait fleurir le génie. Il en restitue, reflet dérivé de sa propre image telle qu’il la sculpte par son style, la moyenne ambition, la moyenne culture, les moyennes aspirations, d’une manière parfaitement claire. Il est l’exact modèle médiéval transcrivant le modèle antique de l’orateur politique formé par Cicéron et Quintilien, celui du «vir bonus dicendi peritus».

C’est sa surprenante et variée Correspondance que nous lisons aujourd’hui dans cette nouvelle édition rassemblée en un seul fort volume de 730 pages bilingues, alors que la première édition précédente (de 1993) était divisée en deux tomes. Commodité supérieure évidente : la division entre un premier groupe (lettre n°1 du printemps 983 à n°129 de fin août 988) et un second groupe (n°130 de septembre 988 à n°220 d’été 997) est maintenue mais elle est unifiée par la possibilité de les lire dans un ordre chronologique matériel simplifié, et par celle d’utiliser les «conspecti siglorum» et «index nomini» d’une manière plus aisée. Sans oublier les quelques annexes (lettres de divers correspondants à Gerbert lui-même) et les cartes géographiques et tableaux chronologiques ou de concordance. Cette belle collection philologique des Belles lettres, connue sous le nom de Classiques de l’histoire de France au Moyen Âge, a beau avoir supprimé le mot «France» de son intitulé, et son papier a beau être deux fois plus mince que le papier qu’elle utilisait dans les années 1960, reconnaissons que son 45e volume rend philologiquement autant qu’historiquement hommage à son fondateur Louis Halphen.

Gerbert a davantage été considéré comme un intellectuel que comme un philosophe. Lorsque le quotidien Le Monde avait chroniqué 10 grandes figures de l’an mil, Jean-Pierre Langelier avait intitulé son article sur Gerbert, paru le 18 juillet 2000, du titre voltairien de Gerbert, le pape horloger. Cette connotation évoquant des réductions similaires dans d’autres domaines (Louis XVI, le «roi serrurier», par exemple) trahit fondamentalement son objet. Lorsque F. Picavet avait écrit sa biographie de Gerbert, il l’avait doté d’un titre autrement magique : Gerbert, un pape philosophe d’après l’histoire et d’après la légende (éd. Leroux, 1897). C’est d’autant plus dommage pour cet article de Langelier, dont nous avons retrouvé la référence notée par nous au crayon sur notre exemplaire de Gilson, qu’il nous avait, il nous en souvient très bien, réellement passionné : Gerbert y était présenté non seulement comme le prototype de l’intellectuel médiéval mais encore restitué avec toute sa densité historique et métaphysique. À quoi tiennent le souvenir et l’effet produit par un article de journal ? Il nous semble que tenir aujourd’hui en main cet épais et noble volume rouge estampillé du «sceau au chevalier» qui identifie visuellement cette collection des Belles lettres nous a permis, huit ans après sa lecture, de pénétrer bien plus avant l’envers du miroir, et de saisir enfin réellement l’épaisseur authentique de sa réalité.

L’historiographie française de la philosophie est sans doute responsable de ce gauchissement possible puisqu’il fut réel. Car, si on tient aux critères qui permettent de se dire philosophe au Xe siècle, Gerbert le fut absolument même s’il ne fut pas un grand philosophe. Bréhier ne lui rend pas tout à fait justice puisque qu’il ne retient de Gerbert que son traité de logique, certes techniquement passionnant et qui entre bien le fer de la dialectique dans la plaie métaphysique majeure du moyen âge, mais qu’il met de côté le restant : son admirable discours d’investiture lorsqu’il est nommé pape, recopié dans une lettre, et bien d’autres choses. C’est Gilson qui restitue exactement et synthétiquement ce qu’il fut «sub specie aeternitatis» comme «sub specie philosophiae» dans la mesure où Gilson a une conception plus compréhensive, plus extensive (nous n’entendons pas ici ces deux termes au sens étroitement technique qu’ils ont en logique formelle) de la philosophie médiévale que Bréhier. Gilson est nourri de la vie du moyen âge autant que Bréhier était nourri de celle de l’antiquité hellénistique mais il faut savoir qu’il y eut entre eux une différence d’appréciation fondamentale de la période ici considérée. Pour mesurer ce qui les sépare lorsqu’ils envisagent un philosophe médiéval, il convient de lire un troisième homme, qui résume admirablement l’enjeu de la question, nous avons nommé Claude Tresmontant, dans l’avant-propos de La Métaphysique du christianisme et la naissance de la philosophie chrétienne – Problème de la création et de l’anthropologie des origines à Saint Augustin (Le Seuil, 1961).

Tresmontant y prend d’une manière très précise et puissante la mesure du combat et choisit le parti de Gilson – qu’il ne nomme pas – contre Bréhier en discutant très précisément les textes essentiels de Bréhier consacrés à la philosophie médiévale. Non seulement le fascicule 3 de Bréhier, non seulement tel passage de l’introduction de Bréhier à Énnéades II, 9 Contre les Gnostiques (aussi aux Belles Lettres, textes grecs avec traduction) mais encore et surtout le fameux article de Bréhier Y a-t-il une philosophie chrétienne ? paru dans la Revue de Métaphysique et de Morale de 1931. Il faut dire que d’autres l’avaient déjà très bien tranché : il suffit de lire le Saint Anselme de Karl Jaspers dans Les Grands philosophes (trad. française chez U.G.E., coll. 10/18, in tome 4) ou les premières pages de l’étude classique de Koyré, L’Idée de Dieu dans la philosophie de saint Anselme (réédition Vrin, coll. Reprise, 1923-1984 et notamment son §IV, Les Sources de la philosophie de saint Anselme), pour saisir toute la densité matérielle de la question. En résumé, ces humanités antiques, cette logique d’Aristote, ce néoplatonisme partiellement assimilé par la Patristique, ils se combattent au sein d’une évolution philosophique théologique authentiquement chrétienne, contrairement à ce que Bréhier soutient même si, techniquement, on peut comme lui admirablement en isoler les éléments hétérogènes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Gilson renvoyait généreusement et techniquement au traité de Bréhier sur La Philosophie du Moyen Âge (Albin Michel, coll. L’Evolution de l’humanité, 1937) dans sa préface à la deuxième édition (1944) de sa propre Philosophie au Moyen Âge, distinguées dans leur titre par le moyen terme, si on ose dire. Mais il devait trouver en revanche un peu trop succinct le fascicule 3 du tome I de l’Histoire de la philosophie de Bréhier, à laquelle il ne fait aucune allusion. Ce dépouillement a son intérêt en raison de sa clarté synthétique, cela dit.

Le mérite d’une telle Correspondance est pourtant bien de prouver le caractère excessif et partial de cette opération qu’on pourrait presque qualifier de chimique tant Bréhier l’exerçait avec précision, concernant Gerbert, et tant son résultat ressemble à un précipité net et transparent, parfaitement réduit et comme stérilisé. Alors qu’il s’agit de la chair et du sang, que derrière un simple conseil d’arithmétique (l’intérêt du nombre 10 et ses conséquences, une règle de division, la construction d’une sphère destinée à étudier l’astronomie), derrière une injonction exigeant qu’on baptise les nouveau-nés dans telle paroisse qui a cessé de le faire pour une obscure raison juridique interne, derrière une formule de politesse copiée de Cicéron ou d’Horace, derrière un problème de logique aristotélicienne, la chair et le sang de l’homme comme du Fils de Dieu sont en question ! À chaque instant de chaque minute, et sous le regard public de tous, et dans une perspective eschatologique à peine sous-jacente, on le ressent derrière chaque mot, derrière chaque lettre, la plus courte (cinq lignes environ) comme la plus longue (la lettre 217 en annexe, soixante-dix pages environ, qui est en réalité un mémoire expressément conçu comme tel par l’auteur, et artistiquement maquillé en correspondance) et c’est ce ressenti qui est inégalable, et irréductible au résidu hellénistique auquel Bréhier voulait le réduire. Bréhier isolait un aspect réel de la vérité mais juste un aspect : il niait le restant bien qu’en saisissant parfaitement les tenants et aboutissants.

Le résumé – assez saisissant dans sa rapide sécheresse – de la biographie de Gerbert, fourni en introduction par Riché et Callu à sa Correspondance, rend compte du relatif dénuement et de la relative brutalité de cette époque. Le miracle, dans un tel contexte, est qu’une telle Correspondance ait été écrite, conçue comme œuvre à léguer, et cela par Gerbert lui-même, qu’elle ait été transmise (l’histoire des manuscrits vaut, comme toujours, d’être lue : elle est ahurissante de précision et riche en rebondissements) et que, relue en ce mois de décembre 2008, elle puisse nous toucher au plus profond, comme double témoignage. Témoignage d’humanité au sens de l’association Guillaume Budé, au sens philologique et littéraire pur, donc, mais aussi comme témoignage d’une sorte de rêve platonicien transformé en acte chrétien, au jour le jour, d’un homme au pouvoir mi-spirituel mi-politique régnant sur le monde occidental par le simple envoi d’une missive, ou envoi physique d’un envoyé à tel prélat ou seigneur médiéval, et maintenant ainsi une incroyable efficacité et une incroyable unité au sein d’un monde menacé par le chaos. Les maintenant avec humanité au sens moderne du terme, doit-on ajouter et les exemples abondent, notamment lorsqu’il s’agit des cas d’inceste et d’adultère, de remariage, d’abus sexuel que Gerbert considère avec philosophie tout en les assujetissant à une règle prudente mais jamais excessive. Les maintenant, doit-on surtout ajouter, parce que l’esprit du moyen-âge, et de sa philosophie, était un esprit passionné d’unité, en ce sens qu’il était passionné par le problème de la manière dont la diversité peut être réglée, ordonnée, gouvernée par l’unité sans jamais être niée comme telle ou réduite à néant. Le néant, au moyen âge, n’était d’ailleurs pas rien : il était souvent, en métaphysique, quelque chose. Dans la Correspondance de Gerbert d’Aurillac, un tel esprit se dit et s’agit concrètement sous nos yeux, plus de 1000 ans après avoir modifié et réglé son propre temps.

(1) Note biographique : afin que le lecteur bénéficie d’une perspective historique immédiate qui n’est ici nullement la nôtre et afin de lui épargner la peine de la rechercher, nous lui recopions ci-après la petite présentation biographique rédigée par Les Belles lettres : «Gerbert d'Aurillac (940-1003), devint pape sous le nom de Sylvestre II (de 999 à 1003). Il fut aussi philosophe et mathématicien. Il est le plus grand esprit de son temps, et introduisit les chiffres arabes en Occident. Ses engagements politiques et intellectuel le conduisirent aux plus hautes cours d'Europe : il assista notamment à l’élection par les grands de France d’Hugues Capet. Il œuvra à restaurer un empire universel sur les bases de l'Empire Carolingien. Dans ce but, l’empereur du Saint-Empire romain germanique Otton (980-1002) le plaça sur le Saint-Siège. Il fut un acteur scientifique et politique majeur du renouveau de l'Occident médiéval de l'an mil. S’il écrivit des traités de mathématiques et de philosophie, ses lettres offrent un aperçu passionnant de la période et nous font rencontrer les grands personnages de l’histoire d’Europe, comme saint Louis ou Emma, la reine des Francs.»

Ajoutons à ce texte que la date de naissance de Gerbert, comme le signalent ses deux éditeurs dans leur introduction, n’est pas aussi précise que celle indiquée par cette commode mais très succincte présentation. Elle flotte en réalité entre 940 et 945. Quant à l’Otton mentionné, il s’agit d’Otton III.

Lien permanent | Tags : philosophie, correspondance, gerbert d’aurillac, boèce, francis moury, les belles lettres |  |

|  Imprimer

Imprimer