Lettre imaginaire d'Alexis Lucchesi dit Anton Ljuvjine à Marc-Édouard Nabe à propos de Fantasia (17/12/2017)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

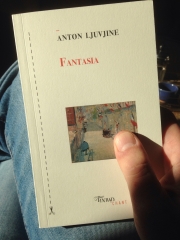

Sur le site de Nabe, le lecteur curieux trouvera une méthodique liste des innombrables emprunts, directs ou indirects, y compris des tics de langage, qui font de Fantasia d'Alexis Lucchesi dit Anton Ljuvjine non pas un livre ou, tout du moins, un décalque saugrenu plus qu'étrange, la décalcomanie d'un adolescent se rêvant à la fois Lautréamont, Céline et Nabe, un chromo criard non pas intéressant en raison de sa bizarrerie même, d'une violence qui se veut christique et qui n'est que parodique, mais un patchwork comiquement raté, naïvement bête à force de vouloir nous faire comprendre, en la bramant sur tous les tons, sa pseudo-originalité, un kouglof prétentieusement indigent, aussi insapide qu'une fine tranche de momie pré-inca, enfin parce que, son auteur possédant tout de même un atome de talent au sens évangélique du terme, il semble hélas l'avoir perdu à trop vouloir l'exhiber comme la tête en or d'un Sphinx.

Sur le site de Nabe, le lecteur curieux trouvera une méthodique liste des innombrables emprunts, directs ou indirects, y compris des tics de langage, qui font de Fantasia d'Alexis Lucchesi dit Anton Ljuvjine non pas un livre ou, tout du moins, un décalque saugrenu plus qu'étrange, la décalcomanie d'un adolescent se rêvant à la fois Lautréamont, Céline et Nabe, un chromo criard non pas intéressant en raison de sa bizarrerie même, d'une violence qui se veut christique et qui n'est que parodique, mais un patchwork comiquement raté, naïvement bête à force de vouloir nous faire comprendre, en la bramant sur tous les tons, sa pseudo-originalité, un kouglof prétentieusement indigent, aussi insapide qu'une fine tranche de momie pré-inca, enfin parce que, son auteur possédant tout de même un atome de talent au sens évangélique du terme, il semble hélas l'avoir perdu à trop vouloir l'exhiber comme la tête en or d'un Sphinx.Chercher par tous les moyens à attirer l'attention en prétendant que le livre que l'on a écrit est inadmissible, bloyen, nabien, christique, révolutionnaire, daéchien, dérangeant, tonitruant, guerroyant, djihadisant, que sais-je encore se terminant en -ant (ou hi-han, celui de l'âne), c'est une chose; tenir la distance, une fois tous les regards braqués vers la soi-disant révolutionnaire bluette, en voici une fort différente, et bien plus difficile.

Je me voyais mal refaire cet exercice salutaire, qu'importe même qu'il eût concerné un premier roman, que les benêts journalistiques, par une de leurs règles endogamiques dont je me moque, estiment encore plus que la pureté de la dernière vestale sur terre, qu'ils se dépêcheraient sans doute de déflorer pour obtenir l'exclu de son dépucelage. J'ai déjà dit tout le mal que je pensais d'un premier roman, 111 d'Olivier Demangel, pourtant plus réussi, en tout cas infiniment moins prétentieux, que ne l'est Fantasia, et ce crime ne m'a jamais empêché de dormir.

Je me suis donc plu à imaginer un exercice différent de celui d'une banale critique littéraire, autrement dit la lettre que l'auteur, s'il ne l'a pas écrite à celui qu'il a si visiblement admiré et admire peut-être encore, Marc-Édouard Nabe, aurait pu lui écrire pour lui rendre compte des affres salutaires (on est christique ou on ne l'est pas) provoquées par son livre. Je suis même en dessous de la réalité car ce que l'auteur a vécu, enduré en écrivant ce texte, ce n'est rien d'autre qu'une agonie christique, et sur la croix où pourrit le cadavre immense de l'Occident !

Il ne m'a pas été très difficile de pénétrer l'esprit d'Alexis Lucchesi, sans même chercher à en parodier le style, ce qui est à la portée de n'importe quel pseudo-écrivain souffrant d'une rage de dents doublée d'une crise hémorroïdaire aiguë, et même dans les cordes d'un Éric Bénier-Bürckel dont le troisième roman évoqué en 2005 dans la Zone, Pogrom, n'est point sans parentés, de fond comme de forme, avec le jaculatoire Fantasia.

Les mauvais lecteurs et, d'abord, les mauvais lecteurs de Fantasia qui n'ont pas manqué de porter ce livres aux nues de leur inculture littéraire, au pinacle de leur imparable stupidité de lecteur confondant le messie avec une baderne, jugeront que mon texte est dur. Il ne l'est tout au contraire pas assez car, si j'ai bien lu ce livre, il me faut pousser son jeune auteur dans ses derniers retranchements et, ainsi, le confronter à la corne de taureau qu'il ne pourra bien longtemps éviter, même s'il répète comme une antienne de moine trappiste que son style de vie est d'une rigueur, d'abord intellectuelle, toute nietzschéenne. Baratin !, gobé puis plaisamment propagé par tel simple du village éditorial, Guillaume Basquin qui n'en finit pas de clamer le génie de son cabri se prenant pour un hippogriffe tout droit sorti des Chants de Maldoror. C'est elle, cette corne de taureau popularisée par Michel Leiris qui, après un livre comme Fantasia qui a toutes les chances de rester seul de son espèce puisque son auteur ne pourra accoucher d'aucun autre et qu'il les a tous résumés dans sa pseudo-révolte déclamatoire à dimensions de boudoir, c'est elle, cette corne de taureau que tous les lâches ont grand soin d'éviter, qui décidera du sort d'Alexis Lucchesi dit Anton Ljuvjine en tant qu'écrivain véritable ou bon à rien, bubon nabien, à vrai dire déjà percé, de la gaudriole imprécatoire.

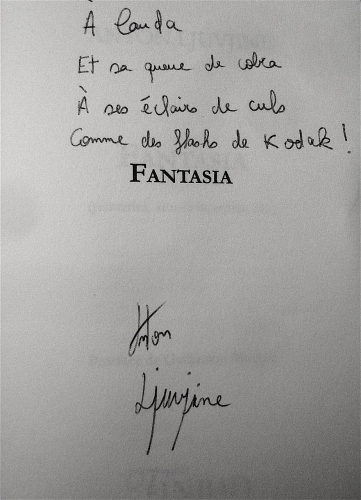

PS : il va de soi que, à la date où j'ai écrit cet article, les trois documents que je reproduis ci-dessous étaient en accès public sur les pages Facebook consultées depuis mon propre compte. Il ne s'agit même pas de copies d'écran, mais de documents partagés par nos deux compères (Cauda, voir plus bas (c'est le cas de le dire) et Lucchesi) et, par la magie participative des réseaux sociaux, téléchargeables. Dans l'un d'entre eux, le troisième, l'intéressé m'a même identifié, afin que je ne manque rien de son génie humoristique.

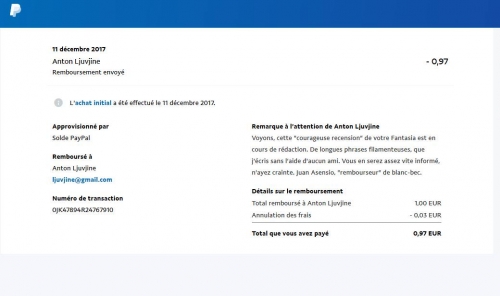

Autre point à signaler : Lucchesi a joué au petit malin en me versant une mirifique obole de 1 euro, accompagnant une tirade plus bête qu'ironique. C'est bien sûr, au-delà de l'intention ridicule sous-tendant ce geste se voulant je le suppose bravachement méprisant, qu'un Bloy aurait commenté en déchaînant sa colère, une petite plaisanterie pas même cruelle à laquelle j'ai mis fin en lui remboursant la somme versée, à trois centimes d'euros près, correspondant à la commission prise par Paypal. Si l'intéressé est moins bête que ses commentaires ne le laissent penser, sans doute finira-t-il par comprendre que la petite leçon que je m'en vais ci-dessous lui administrer n'a, au sens propre du terme, pas de prix.

Mon très cher Marc-Édouard Nabe,

je vous dois une confession, d'entrée de jeu : avant de vous lire, je n'étais rien. Je ne suis plus rien maintenant que vous m'avez congédié de la place où, peu discrètement je le concède, je picorais les miettes tombées de votre auguste bouche, façonnée de toute éternité pour n'expectorer que de grandes choses et, sans y prendre garde, secréter un peu de salive faisant éclore à ses pieds non pas des pousses de dragon, mais de chétives tiges dolentes, orientées comme des tournesols vers le béatifique rayonnement de ce Verbe fait chair le 27 décembre 1958. Depuis cette place privilégiée (je me serais même tenu bien droit, la bouche ouverte, devant toute autre ouverture de votre corps susceptible de me nourrir), j'avalais la moindre de vos paroles, je me pénétrais comme une éponge de la littérature exsudant du plus submillimétrique de vos augustes pores, seule capable, comme un puissant laser, d'annihiler les porcs, ceux qui finissent mal dans le récit évangélique, ceux qui sont embrochés et grillés puis découpés en fines tranches dans votre dernier ouvrage, quelque chose comme un camp de concentration ironique et vicieux où parquer, et je n'oublie pas : où exterminer les gorets, Dieu qu'ils sont nombreux ! J'ai été, donc, quelque chose pendant quelques mois, le temps de ma lecture de vous : j'ai été votre éponge, gonflée de vous, Verbe incarné, plérôme plénipotentiaire de la littérature française contemporaine acceptant de combler mes vides, me remplissant de sa substance, devenant moi à la place de moi, plus moi que moi qui, c'est vrai, n'était quand même pas trop difficilement remplaçable.

Je ne suis plus rien à présent que vous vous êtes retiré de moi, comme un diable de sa possédée, comme le marionnettiste se dépêtrant des fils de son pantin, et je le sais bien et je le montre, et je n'en ai pas honte car, en le montrant, je punis ma nullité bavarde, et je fais amende honorable d'avoir été, contre mon gré, douloureusement détaché de votre tronc ruisselant de paroles. La séparation, sans anesthésie, entre deux siamois n'est pas plus douloureuse que celle qui m'a fait tomber, non : choir, de vous. Maintenant, comme un gland esseulé au milieu de la forêt hostile, je pousse très fort vers le bas pour que mes radicelles s'accrochent à la terre. En poussant fort, je crois avoir fait un livre, un livre qui ne s'accroche à rien, et qui se promène dans le paysage désertique au gré du vent, comme les buissons secs des vieux westerns.

Il y en a un, sollersien médiocre ce qui est un pléonasme, il y en a un, expert en champignons, surtout lorsqu'ils puent et sont laids, qui m'a ramassé, et qui est même devenu mon hystérique éditeur, mon eucaryote propagateur, Guillaume Basquin. Reniflant la moindre sous-latte éditoriale et capable d'y repérer le plus transparent des œufs de blatte ayant des chances de se transformer en morpion de Sollers ou de Nabe, il ne pouvait fatalement que tomber sur moi, clone absolu, de synthèse, de dernière génération, répliquant se rêvant dragon électrique, capable de disséminer ses pores au premier vent, aux quatre vents, à tout vent. Quand il finira par mettre sa main si huileuse et fuyante sur un sous-Sollers dégénéré, il se croira de nouveau oint par le Roi Joyau (ou la Reine Savigneau !), qui jamais ne montre davantage sa libérale munificence qu'en s'entourant de bouffons, tous écrivassiers indigents reliés les uns aux autres, toujours comme des siamois, par deux parties corporelles d'habitude opposés et là emboîtées, le sommet du crâne et la plante des pieds. Je résiste à la sirène basquinate qui a tranché le nœud gordien entre l'essence et l'existence de mon livre, mais il a des arguments, le bougre, comme par exemple le fait de vouloir exposer mon Fantasia sur un tréteau bancal à la Foire du livre de Péquenots-sur-Bergère, c'est bien tentant ma foi, moi qui ne suis lu que par mes amis, mes connaissances et tous les imbéciles qui croient que Guillaume Basquin a un autre talent que celui de vendre des aspirateurs disposant d'une notice en alexandrins de son cru.

Je ne suis rien, surtout pas un écrivain : je suis un copieur, j'avale ce qu'on veut bien me donner d'un air béat et, quand on ne me donne rien du tout, je prends quand même, je sécrète moi-même ma propre nourriture. C'est fou comme la nature sait s'adapter, contourner la loi impitoyable de la sélection naturelle : vermineuse, ma complexion ne pouvait se développer qu'en se fixant sur un hôte compatissant ou, tout simplement, indifférent. Vous.

Je suis un parasite, mais je suis un parasite qui chante, c'est mieux qu'une tique qui pompe.

Je ne suis rien, et même quand je versifie sur un coin de table ou sur mon livre (c'est la même chose), je suis médiocre.

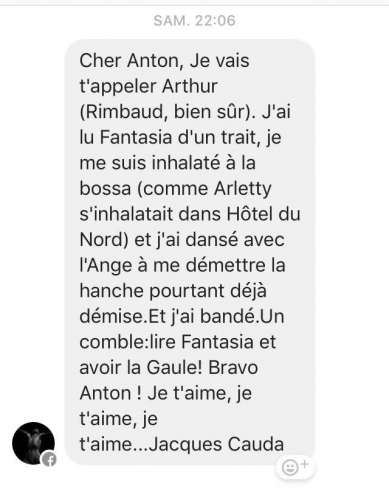

Voyez ce que j'ai écrit à un certain Jacques Cauda, portraitiste crayonnant gras, torve, bas, comme je suis, moi, l'héritier direct de Céline ! Cauda qui est toujours le premier lorsqu'il s'agit de claironner les louanges de mon lamentable éditeur, Tinbad, j'y reviendrai. Normal, Cauda est publié chez Tinbad, petit arrangement qui, pour certains, est une raison amplement suffisante pour rendre la monnaie de la pièce, en faire des tonnes, crier au génie du moment qu'il est consanguin ou, pour le dire plus brièvement, faire la pute sans même être payée. C'est un peu pareil chez les autres petits éditeurs bien sûr, et il y a ainsi pas mal de putains qui saluent les nullités d'un pseudo-éditeur comme Le Vampire actif par exemple, dirigé par l'une des plus repoussantes mégères, d'une laideur à faire déchausser les dents d'une gargouille, qui tient son stand dans les salons où ces nains, en clamant leur différence d'avec les grandes maisons, ne cherchent qu'à leur ressembler, y compris en publiant de la merde. Au fait : y prend-il au moins un peu de plaisir, ce Cauda sans venin, à m'encenser ? J'en doute. C'est lui, tiens, à qui j'aurais dû verser un euro symbolique, premier émolument qui lui aurait permis de s'inscrire à des cours de dessin du soir.

Pourtant, il me dit qu'il a bandé en me lisant. Logique : une nullité est toujours émoustillée par plus nul que lui, cette différence qui n'est pas d'être mais de degré suffisant à lui faire renifler la proie commode, celle qu'il sera facile d'exciter en lui offrant de grands mots, celle qui, en retour, vous adoubera avec son épée en bakélite. Un nain se mire dans un demi-nain et en tire avantage et puis, moi, je dois bien l'avouer : je ne suis pas difficile. Mon matamorisme imprécatoire, c'est du chiqué : je fonds en fait comme une statue de sucre candi dès qu'une langue, fût-elle la plus vérolée de France, me lèche dans le sens du texte, que j'ai long et soyeux.

Cauda la queue ! S'appeler Cauda et ne point bander, ce serait une monstruosité contre nature, non ? Heureusement, il bande et me l'a écrit. C'est peut-être le seul lecteur que j'ai réussi à faire bander en écrivant Fantasia, je le remercie sincèrement de sa facilité priapistique. Il me l'a dit, comme une déclaration poétique, ici.

Je me suis pourtant appliqué pour écrire mon livre, mais ça n'a pas suffi. J'ai serré fort mes lèvres et fais passer ma lange entre, comme toutes les fois que je m'applique car, depuis vous, mon cher Nabe, je n'ai plus rien à dire, à vivre, mais il faut quand même bien vivre et dire, n'est-ce pas ? Il n'a même pas honte de publier mon crachat, cet idiot, Cauda la queue de fat, Cauda qui n'impressionnera jamais qui que ce soit, même s'il est arrivé à imprimer sa propre rinçure, chez Tinbad bien sûr, l'éditeur des pitres sans talent, des pitres parodiques, des clowns qui s'essoufflent, qui, bavant, croient chanter et même, dans son cas, peindre. J'exagère ? Oui, sans doute, c'est dans ma nature et je ne suis pas tout à fait disposé à inaugurer l'amicale des édités de Tinbad, le partage de mauvaises chips s'égayant par la lecture de textes graisseux, ou l'inverse. Pitre, clown, parasite. Quoi que je dise, je suis dans le parodique, le chant d'à côté, du dessous même, du slip raide de crasse, dans mon cas. J'en suis un, vous l'avez dit, mon cher Nabe, de pitre, de clown. Non, c'est pire, vous l'avez fait dire, car quelle importance pourriez-vous m'accorder ? Vous faites bien de me mépriser, je suis méprisable et, voyez, en publiant mon premier livre que mon pseudo-éditeur m'a pressé de livrer au public alors que je ne l'estimais pas publiable, c'est dire !, je vais moi-même au devant de tous les crachats; même celui d'un Cauda que mon livre fait bander suffirait à me redonner consistance. Je suis l'homme qui a commencé à écrire pour recevoir, sur son livre ou sur son visage c'est encore une fois la même chose, tous les crachats du monde et d'abord, cher divin Cracheur, le vôtre.

Je me suis pourtant appliqué pour écrire mon livre, mais ça n'a pas suffi. J'ai serré fort mes lèvres et fais passer ma lange entre, comme toutes les fois que je m'applique car, depuis vous, mon cher Nabe, je n'ai plus rien à dire, à vivre, mais il faut quand même bien vivre et dire, n'est-ce pas ? Il n'a même pas honte de publier mon crachat, cet idiot, Cauda la queue de fat, Cauda qui n'impressionnera jamais qui que ce soit, même s'il est arrivé à imprimer sa propre rinçure, chez Tinbad bien sûr, l'éditeur des pitres sans talent, des pitres parodiques, des clowns qui s'essoufflent, qui, bavant, croient chanter et même, dans son cas, peindre. J'exagère ? Oui, sans doute, c'est dans ma nature et je ne suis pas tout à fait disposé à inaugurer l'amicale des édités de Tinbad, le partage de mauvaises chips s'égayant par la lecture de textes graisseux, ou l'inverse. Pitre, clown, parasite. Quoi que je dise, je suis dans le parodique, le chant d'à côté, du dessous même, du slip raide de crasse, dans mon cas. J'en suis un, vous l'avez dit, mon cher Nabe, de pitre, de clown. Non, c'est pire, vous l'avez fait dire, car quelle importance pourriez-vous m'accorder ? Vous faites bien de me mépriser, je suis méprisable et, voyez, en publiant mon premier livre que mon pseudo-éditeur m'a pressé de livrer au public alors que je ne l'estimais pas publiable, c'est dire !, je vais moi-même au devant de tous les crachats; même celui d'un Cauda que mon livre fait bander suffirait à me redonner consistance. Je suis l'homme qui a commencé à écrire pour recevoir, sur son livre ou sur son visage c'est encore une fois la même chose, tous les crachats du monde et d'abord, cher divin Cracheur, le vôtre.

Il faut dire, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, que, comme tous les puceaux, et même : comme tous ceux qui ne sont plus puceaux mais qui n'en reviennent toujours pas d'avoir été dépucelés, il faut dire que j'ai du mal à bander. Je le dis d'entrée de jeu, je ne cache rien, mais tente de faire oublier ma honteuse impuissance en redressant mon écriture à la force de mon poignet, préalablement entraîné durant des années de musculation intensive ! J'écris «le vit en main» (p. 11), moi, qu'on se le dise, même si je sais que «c'est ridicule de pucellité aveugle» que de bander un peu (p. 12); alors je m'excite avec les mots, j'ai des cons plein la bouche, je me gargarise à la cyprine, je la crache sur «la France, puterelle pathétique», je prétends même que «la Bible encule le Spectacle» (p. 14), j'aligne plein de mots dégoulinants, j'insulte les gauchistes, les réacs, les cathos, les Juifs «et autres merdeux sionistes» (p. 12), j'affirme à tel critique, aidé de ses amis d'Israël (sic), qu'il est devenu sourd à force de se pignoler, petit conservateur fillonniste qu'il est, je fais des jeux de mots aussi ridicules que suspects en prétendant qu'il faut «doucher au zyklon le sentimentalisme qui nous bride», je me donne du «condor johannique de la Fureur» (p. 14), je fais même partie des «zélés de la poudre» (p. 15), je porte, rendez-vous compte, «mille briques de panache sur le terrain vague des inaccomplis» (p. 17), je rêve de dresser en guise d'étendard, bien sûr double, «des putains de couilles DURES» (p. 17, la graphie est celle de l'auteur), tout ça pour un résultat pathétique, foireux, nul, je le dis aussi, parodique, clownesque, sollersien, sous-nabien, je ne me cache rien, je ne vous cache rien, je ne cache rien à la terre entière, ma nullité est transparente, exposée aux quatre vents je l'ai dit, amplifiée par le buccin de Jugement dernier où Basquin colle ses petites lèvres pincées pour ouvrir le septième sceau de mon génie apocalyptique ! Plouf, le maigre glaviot est tombé, déjà emporté par la rigole du caniveau.

Cher Nabe, quand même, regardez un peu à quel fier résultat je suis parvenu dans Fantasia ! J'ai gagné mon pari et, en un seul livre seulement, j'ai réussi à me «rendre illisible» (p. 13), je suis même «serein malgré ce constat d'échec grandiose», car je suis parvenu, là encore contre mes propres grandiloquents pronostics, «à faire coïncider l'âge de ma littérature avec celui de mon état civil» (p. 18), réussissant donc le prodige d'écrire un livre aussi puceau que l'est son auteur, son auteur qui ne l'est plus je vous rassure, mais qui, jusqu'à son dernier souffle, le restera, car il n'en revient toujours pas qu'une femme ait pu s'intéresser à sa bouche pleine de merde, à son cerveau pas moins noblement rempli, à son livre qui réussit la si subtile alliance de sa bouche et de son cerveau, et peut-être même de son émonctoire (je suis bloyen, moi, on ne se refait pas ! Certes, un bloyen de caniveau, un bloyen qui chie sur les Juifs à l'occasion, sur les pédés et sur la Terre entière, on fait ce qu'on peut, surtout face au divin Bloy).

En bref, cher Nabe, je crois que Fantasia a atteint «un degré de maturité tel que tous mes lecteurs [sont retombés] en enfance» (p. 18), moi le premier d'ailleurs. Tous puceaux devant le génie béjaune !

Le second, sur cette liste des plus parfaites imbéciles de France, c'est bien évidemment mon éditeur, Guillaume Basquin, qui n'a pas de mots assez forts pour saluer ma foirade faussement ingénue qui, selon ses dires, «écrase et démodera tout ce qui s'est dit sur le sujet» (je ne sais toujours pas quel est le sujet de mon livre, moi; lui le sait, c'est pour cela qu'il m'édite), qui possède encore une «écriture de feu», pas n'importe quel feu bien sûr (car Basquin est un poète refoulé, donc un piètre lecteur), mais un «feu couvant sous langue» (en fait, le refoulement n'était que gastrique), Basquin parlant encore, comme une vestale sur le point de jouir pour la première fois de sa vie de claquemurée des ovaires, de la naissance d'un style dont «la vivacité et la musicalité» vous sautent «à la figure», la sienne uniquement, qu'il a si laidement bouffie, accumulant la graisse de sa suffisance, extériorisant sa boursouflure intellectuelle, style encore «plus viril que tout ce qu'on a pu voir depuis de nombreuses années», «chant d'une révolte métaphysique», rien que ça, mais arrêtez-le donc, il va finir par rattraper, aux confins du système solaire, les deux sondes Voyager ! Et de moi, Anton Ljuvjine donc, que dit-il, le Basquin ? Qu'il faut tout d'abord bien retenir «les deux «j» qui entourent le «u» et le «v» de [mon] patronyme comme les deux lames d'un cimeterre» (p. 166), c'est beau comme du Sollers !, étant à ses yeux l'auteur, ni plus ni moins mon cher Nabe, d'un «manifeste d'une certaine jeunesse : l'espoir sorti du bûcher», rien de moins que le dernier rejeton de Rabelais, Nietzsche et Céline (et Nabe, non ?). Bref, comme cette nouille au carré l'écrit sans l'ombre d'un rire : «au début était... l'absorption (p. 167, l'auteur souligne), élégante façon de prétendre que sans vous justement, Nabe, je ne serais rien, je serais resté ce que je suis en fait, une gouttelette transparente de pissat d'âne à bonnet rouge, alors que lui, Basquin, copie et parodie de Sollers jusqu'au comique involontaire d'un style eunuque jouant à faire le malin, alors que lui, qui n'est rien, pas plus que moi, qui n'ai quand même pas le culot de paraphraser Pascal, affirmant avoir chialé («pleurs de joie», p. 169) en lisant mon torcheculatif bouquin, ne reculant même pas devant le fait d'oser prétendre que mes «livres futurs, portés par [mes] semelles de vent, seront pure Littérature...» (p. 167), excusez du peu ! Ces phrases sont tellement somptuairement stupides qu'on a bien dû les lire un bon milliard de fois, appliquées aux textes dignes de blagues Carambar d'Angot, Moix, Coulon, Nothomb, Haenel, qui vous voudrez de nul et de nel et surtout de bankable.

Alors, Nabe, n'êtes-vous pas fier, un peu fier quand même, de voir que le rampant cloporte que je suis, pour parler comme mon éditeur, probable antisémite rabique comme le sont tous ceux qui jettent Occident et Israël dans le même chaudron où bouillonne du musulman (j'allais écrire, du porc), qui certes n'a pas l'honneur d'arriver à hauteur de votre cheville, peut désormais renifler la plante de vos divins pieds d'imprécateur de grand chemin ? Pauvre Guillaume Basquin tout de même : j'ai envie de lui dire qu'à saluer si exagérément le texte d'un cochon, point n'est besoin d'écrire comme une truie. Décidément, cet animal est infiniment plus christique, même et surtout quand il est démoniaque, que le cerf des vieux contes.

Résumons-nous, avant d'entrer dans le vif du sujet, mon livre; avant-propos puis postface de l'éditeur, que je ne sais plus quelle andouille à la mode journalistique fardée de truismes et de clichés a qualifié d'hygiénique, elle ne croyait en effet pas si bien dire, celle qui me donne du «samouraï des temps modernes, battant l’air aveuglément de sa longue lame trempée dans l’encre», j'en ris encore tellement c'est prodigieusement sot ! J'ai trouvé encore beaucoup plus con (sous la plume d'une autre femme, je n'y peux rien !), ici, où une certaine Murielle Compère-Demarcy n'a pas peur d'écrire : «Si nous lisons de coutume les textes fondateurs dans la lumière de notre contemporanéité, Anton Ljuvjine, lui, défait le lit de notre contemporanéité dans une lumière (ac-)crue des textes fondateurs». Rien que ça ! Quel jeu de mots ! Il faudrait interdire aux femmes de se mêler de critique, ce qu'il reste de littérature en France, à savoir mon seul livre ou peu s'en faut, quelques-uns des vôtres, Nabe, et le moindre articulet griffonné sur le coin d'un opercule de Laurent James, s'en trouverait immédiatement assaini, comme conforté, porté, servi, débarrassé des commentaires de tant d'idiot(e)s au cerveau de lombric. Hélas...

Venons-en maintenant à mon texte, de la page 21 à la page 162. Oui je sais, c'est peu. Mais quel écrivain digne de ce nom oserait mesurer le génie dont il fait preuve incontestablement à la longueur de son texte publié ? Pas moi qui ne suis que fulgurances et éclairs, explosion atomique dans un encrier.

C'est bien simple, cher Nabe : à côté de ma prose, celle de ce modéré, ce petit-bourgeois, cet Assis de Georges Darien que je cite (cf. p. 87) est de la bouillie pour chaton pas encore sevré, et même la vôtre, que j'admire tant, fait pâle figure ! Il est vrai que j'ai écrit qu'il me fallait «assumer pleinement [votre] héritage en cours de légation» (p. 87), autrement dit : il me faut tuer le père avant que ce dernier ne tue ce fils, moi, dont il n'a assurément pas voulu.

Il faut dire que j'ai mis les bouchées doubles (Guillaume Basquin, lui, dirait, déformation professionnelle oblige : les gaz) pour écrire Fantasia, en faire une éponge débordant de métaphores inouïes (1), une fosse à purin putride, de préférence liquide, un jus de pourriture composé de quintaux de merde versicolore la plus pure et d'explorations ravies du moindre repli anal (2), ces plaisants ingrédients m'ayant permis de concocter, je l'ai dit et j'en suis même convaincu, un livre absolument nouveau, forme et fond confondus comme disent les universitaires et les grincheux ratés, les critiques bien sûr qui, tapis «au coin d'un bois», vont maintenant s'apprêter «à me zigouiller !» (p. 37).

Ce livre, jugez donc vous-même de sa très profonde originalité, puisqu'il met en scène «l'insubordination adolescente la plus caricaturale» (p. 40), puisqu'il est bien entendu, entre gens de la même race monstrueuse d'horribles travailleurs (vous permettez, cher Nabe, que je vous associe ainsi à mon paradigmatique génie ?), qu'il est tout à fait «inutile d'être jeune si c'est pour obéir lâchement aux tocards de l'avant-veille», le sens résidant «dans la rupture, quelle qu'elle soit» (p. 43), et chaque livre, le mien en est la plus parfaite illustration, devant être «un empoisonnement, une maladie qui révolutionne à jamais l'approche du vivant comme de la pourriture» (p. 35). Avec un tel programme, je crois que Rimbaud peut ranger sa camelote de mage aux semelles de vent et de verrues à l'âme.

De la pourriture surtout, que je passe mon temps à renifler avec des mines de Des Esseintes collant son museau contre l'entrejambe d'une charogne; pourriture pour pourriture, je ne me suis pas du tout gêné pour affirmer que l'Occident est complètement corrompu, donc pourri, et que l'Orient, lui, est aussi vierge que le premier verger planté dans le jardin d’Éden. Ne me dites pas, mon cher Nabe, que je ne suis pas le tout premier à exécrer ainsi l'Occident accusé de tous les maux de la terre, pour pointer mon regard ténébreux et inconsolé sur la perle qu'est l'Orient fantasmatique (l'Orient d'une perle : quelle belle image utilisée par les joailliers !) qui nous sauvera, en faisant déferler les Barbares dans les rues de Paris, moi qui «voudrais que tout Paris s'écroule sous l'impulsion d'une barbarie revitalisante, le brame et le tocsin d'une canonnade justicière générationnelle» (p. 44).

Il paraît que l'on peut remplir des bibliothèques labyrinthiques avec les livres qui ont été écrits sur le thème de la barbarie revitalisant les vieux reins occidentaux mais je m'en fous moi, Nabe, je suis le premier à l'avoir écrit avec cette force éructante et sauvage puisque je le dis, avec la force impavide de tous les cons qui se croient génies, je l'ai même dit avant vous, en tout cas mieux que vous, car je vous ai dépassé, c'est l'évidence, ça ne souffre pas contestation ! Nabe derrière Lucchesi (pas de blague, hein) !

Vrai, tout est neuf dans mon livre ! Et d'abord sa violence, qui ferait passer les éructations de Bloy, Darien et Céline réunis pour des chants de premiers communiants ! Car moi, plus que vous Nabe, «je sculpte une frénésie éclatée» et je ne réponds que «du despotisme de la table rase» (p. 52). Car moi je suis un adepte du «djihad artistique» depuis que «j'ai vu s'éloigner derrière moi le champ de coton de mon servage adolescent» (p. 51). Je suis, comme le gommeux Romaric Sangars, un vertical, un intraitable «fils du saccage et de la désolation» (p. 53) capable de «démantibuler toute conviction au chalumeau de la virilité !» (p. 54) ou bien d'enquêter «au centre de l'onde», et alors de saisir «le reflet énigmatique de ce qui s'accomplit là, au quotidien des sublimités enfouies» (p. 56).

Le résultat de mon ambitieux programme ? Voyons, Nabe, comment osez-vous me poser la question, et faire mine de ne point voir ce qui éclate sous les yeux les plus sanieux, que mon éditeur, Guillaume Basquin qui jamais ne se trompe lorsqu'il s'agit de calibrer puis d'adouber une daube, a parfaitement compris, lui ? Le résultat, le voici, par exemple !, du lyrisme comme la langue française n'en a pas connu depuis Lautréamont et, avant lui, D'Aubigné que plus personne ne lit, une véritable coulée de magma poétique : «Ô totems qui s'illuminent au brasier du déracinement ! Trombes de sang au Capitole ! Tout est meurtrier : le chaos resplendit ! Les races fortes brisent la croûte de l'âme et cravachent vers les soleils de l'exil...» (p. 55). Je vous le demande, cher Nabe, n'est-ce point magnifique que cette exaltation qui ferait passer les filamenteuses sentences de Céline toutes gonflées de fiel pour de petits exercices grammaticaux contrits, rassis, torchés à la va-vite sous le lorgnon inquisiteur du vieux professeur intraitable ? Vous en voulez encore, Nabe ? Comme vous avez raison, comme je vous comprends ! J'en ai écrit des pages entières, de cet élixir savant, toutes belles et échevelées, courant comme des louves affamées pressées de se jeter sur de placides badauds. Cela donne par exemple : «Nous nous abandonnerons au suprême Ordonnateur; nous nous parerons de nu, libres et fous dans l'onde vibratile, notre âme essorant enfin sa transe sur le toit de l'Empyrée...» (p. 53). Rien que de me citer, j'en tremble, j'en bande, j'en mouille, j'en jouis, une douche spermatique pour les mines de déterrés, voilà qui va requinquer pour de bon ces mous du Verbe !

Si seulement je n'étais jugé que sur la forme de mon livre, je serais assurément le plus fanatique des jeunes écrivains français, l'un des quatre cavaliers de l'Apocalypse, celui au regard le plus terrifiant, mais il y a son fond, inépuisable je ne vous dis pas, cher Nabe, son originalité capable de congeler instantanément les plus gras pingouins de la République des lettres ! Faut dire, j'ai bien appris ma leçon ! : pas un terme ou une expression consacrés dont je sois avare, de la «violence d’État» (p. 48) jusqu'à «l'hégémonie marchande et technicienne» (p. 56), sans oublier tel curieux et diablement antimoderne «bouclier festif totalitaire» (p. 58), tel autre agambien et derridien «délire occidento-centré» (p. 61), et telle compassée «résistance au cynisme ultralibéral impénitent» (p. 60). Et que dire de ces si originaux, vraiment, «impérialistes tortionnaires» (p. 61) que le dernier des crétins puant l'inculture et la mauvaise bière prétendument antifasciste a au moins une fois dans sa vie rêvé de cracher aux flics assassins et aux CRS-SS ? Un vrai petit Livre Rouge de tous les slogans gueulés par nos petits-bourgeois qui rêvent du Grand Soir derrière un écran ! Je les ai tous dépassés, Nabe, et même vous, vous surtout, je vous ai dépassé, en mélangeant fanfaronnade guerrière et baratin de mâle en herbe qui n'aime pas les homosexuels, mais que dis-je, pardon, je ne vais pas m'assagir quand même !, donc «la pédale [qui] est très tendance (p. 59), vu que je gueule contre ce pays rempli de larvesques «homolâtres gay prideurs» et que je porte en étendard «La kalach' [qui] vient venger le phallus renié» (p. 60) !

Même mon éditeur, Guillaume Basquin m'a-t-on dit, qui, des métaphores et même des catachrèses usées jusqu'à l'ADN de générations de putains de mère en fille, en a vu autant que Philippe Sollers, Roland Barthes et Guy Debord réunis, même lui, qui n'édite que des textes fulgurants comme le mien (enfin, un peu moins fulgurants que le mien, Cauda, faut le dire, c'est de la merde compactée en petits billots biodégradables), même lui, qui réussit le prodige d'écrire un texte infiniment plus soporifique que le mien, lu avec sa voix monocorde (voix absente, comme rentrée, nasillarde, pour texte incolore), même lui donc, j'ai cru qu'il allait pleurer en me lisant. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait, pleurer de joie devant tant de connerie adolescente !, il le confesse bien volontiers, il me l'a appris, il l'a écrit rien que pour moi ! En lisant Fantasia, Cauda a bandé et Basquin pleuré (il doit y avoir un lien entre ces deux réactions, oui mais lequel ?), Basquin, le Conquérant inébranlable et impavide du lieu commun à tropisme poétique grimé sous le fard si comique de la petite maison d'édition censée être audacieuse, libre et originale a pleuré ! : tout est dit, je puis mourir enveloppé dans un linceul de banalités et de métaphores percluses, me demander, devant la glace magique qui me dira toujours que je suis le plus beau, «quelle divinité a placé tant de feu dans ma bouche ?», rêver, comme tous les demi-hommes en quête de virilité spirituelle bien davantage que de testostérone, «d'un fascisme dur mais juste, [d']une révolution d'hommes méritoires à faire claquer les dents aux pourceaux des campaniles...» (p. 64).

Je puis aligner les pires clichés, les envolées les plus impubères, les métaphores les plus émasculées, rien ne m'empêchera de prétendre, sous l'apparente alacrité de mon écriture qui n'est qu'une perpétuelle turgescence qu'aucune concrétisation ne libère de sa raideur comique, que «l'idéal est de monter lentement en graine, trouver dans l’œil de leurs cyclones une manière bien à soi et toujours sharp, la frappe en décoche de viking du style !» (p. 65, l'auteur souligne), de laisser plantés, comme des pauvres d'esprit, Villon, Rabelais, Lautréamont et Céline encore eux et n'importe quel autre inventeur prodigieux de langue qui vous viendra à l'esprit, cloués devant mon intrépidité, la bouche ouverte en me lisant, l'esprit éberlué en se pénétrant de ma métrique hypnotique : «Nous requinquons, poisseux encore d'un premier coït harassant, dans le même vagin rempli de larmes blanches qui commençaient à croupir» (p. 67). Je puis encore déclamer, sans rire devant mon miroir ou mon écran c'est tout un, que, «Sous le chant du chaman, j'offre ma poitrine à la lune : un cri atroce vient fendre la Terre...» (p. 78) ou exiger, «sur les cendres de la République», «un fanatisme systématique de l'injure, une métaphysique du quolibet létal !» (p. 85), car il faut lire mon livre, comme j'ai eu bien raison de l'affirmer, en faisant au passage le travail de ces eunuques aigris que sont les critiques, «avec une combinaison ignifugée» (p. 88).

Puisque je parle de critique, il y en a un tout de même, dont je viens, par pur hasard, ce Dieu des imbéciles, de découvrir le texte qu'il a écrit sur Youssouf Fofana. Parole, j'ai cru lire ce que je tiens pour le meilleur chapitre de Fantasia, celui, intitulé Improvisations qui suit immédiatement une attaque en règle, bien que pas franchement neuve depuis les tirs de précision de Karl Kraus (encore un dont je dois me pénétrer), contre les merdailleux médias français, et qui évoque le même trou noir dans lequel, selon ledit critique, la France et aussi l'Occident sont tombés ! Le voici, avec quelques phrases que je vais citer ainsi, à la cantonade, entrelardant ma lettre à vous, sérénissime père que j'ai tué, J'ai choisi la voie la plus étroite pour atteindre la seule trace de grandeur pas encore effacée de ce monde plat, la grandeur du meurtre : j'ai en effet tué un homme, comme vous le savez, c'est dans les premières lignes, et cela continue, bien plus maîtrisé que mes Improvisations, et nous disons la même chose, rigoureusement la même chose, mais lui sans utiliser les facilités dans lesquelles j'aime me vautrer (3), Je n'ai eu que la France, son catéchisme républicain poussiéreux et vidé de sa substance, seriné par de pauvres types qui n'osaient même plus regarder dans les yeux des gamins de douze ans, de petits professeurs tout pétris de grandes certitudes, humanistes honteux de nous délivrer une nourriture aussi misérable. Souvent, ils baissaient les bras et semblaient regarder dans le vide, alors qu'ils faisaient cours. Nous savions tous, en un éclair de lucidité sauvage, que celui-là, quoi qu'il dise ou fasse, était fichu dès ce moment-là. Il avait perdu. Il finirait, dans le meilleur des cas, par demander sa mutation dans un autre établissement et, dans le pire, en se jetant sous un train, les professeurs sont souvent romantiques, la même chose vous disais-je, cher Nabe, et là je me cite : «Les djihadistes sont le produit exclusif d'un empire du Chaos qui, incapable de se renouveler de l'intérieur, cherche à emporter les peuplades alentours dans sa tourmente» (p. 97) et, une page plus loin : «Oui, les djihadistes français cherchent une consolation métaphysique dans la fraternité, et cette fraternité, on ne peut mieux la servir qu'en se sacrifiant. Le djihad réhumanise, voilà ce que je pense». Il a plus de souffle que moi, n'est-ce pas ? Pas besoin de votre aval, il suffit de savoir lire : je crachote quelques glaviots de mélancolique et pseudo martiale quête de grandeur, mais lui, parole !, il sonne dans le buccin !

Je n'en suis tout bonnement pas revenu de lire ce texte qui, si je l'avais lu plus tôt, m'aurait probablement empêché d'écrire Fantasia, qui n'est que la note de bas de page incontinente du texte sur Fofana, à moins bien sûr que, ne le citant pas, je me sois contenté de le piller, puisque c'est là ma principale façon de faire, comme je l'écris noir sur blanc (cf. p. 107) ! Voyez donc un peu quelle langue tenue, en cage ou avec une laisse puis lâchée pour qu'elle saute à la gorge de tous les couillons : Moi, je parle. Et je ne suis pas le seul à parler cette langue, oh que non ! Nous sommes des centaines, des milliers, humiliés et offensés, lie de la lie, rats parmi les rats. Cette langue est la vôtre et pourtant, dites-moi : comment se fait-il que vos oreilles paraissent ne point l'écouter ni même l'entendre, vos esprits se fermer à ce qu'elle raconte qui est, je vous assure, absolument passionnant ?, et moi, imbécile que je suis, petit merdeux sans beaucoup de culture littéraire (pensez, j'admire Laurent James !), trop collé à votre goitre de prétention, mon cher Nabe, moi qui n'ai même pas vu que ce diable de critique allait plus loin que moi, infiniment plus loin que mes éructations saponifiées, à la lavande, puisqu'il ose évoquer la si fameuse question juive, qui est un mystère plutôt, voyez, lisez donc un peu cette prose infernale, la mienne n'étant que bancale : ! Ils m'ont trouvé, parce que je les attendais. Cela n'était rien. Maintenant, je renais pour la seconde fois. Je suis né le jour où ce Juif est mort. Je renais toutes les fois que je pense à ce que je lui ai infligé de mes propres mains. Je renais ici, en ce jour où la France me juge pour le meurtre d'un des siens qu'elle a été bien incapable, malgré toute sa science, malgré ses forces de police, malgré son intelligence, malgré sa langue si vive à prétendre démêler le mensonge de la vérité, d'empêcher. Pourquoi ? Voyons, la réponse est simple : nul ne peut empêcher que l'innocent périsse dans la gueule du fauve. Et j'en suis un, fauve mais innocent aussi, car je n'ai rien fait, je n'ai été que l'exécutant de la France, de l'homme blanc, qui a haï, continue de haïr et haïra toujours ses Juifs, comme une écharde dans la chair que décidément rien ne peut arracher ni extraire, bref, comme cet imparable bouffon de perroquet qu'est Philippe Sollers (l'idole de mon éditeur, qui, ventriloque volontaire, ne sait plus comment faire pour le copier, dans l'espoir eschatologique de lui plaire) l'a dit, il faut, avant d'écrire, beaucoup lire et moi, si j'avais lu de telles phrases, La France et les mensonges que sa gueule pourrie déverse dans les millions de cervelles transparentes qui s'entassent pour former une masse informe et immonde de bêtise, de lâcheté, de peur, de malhonnêteté, de malfrance. La France est lâche et c'est sa lâcheté qui a tué votre fils, madame, si j'avais lu ce texte, j'aurais moins rempli le moteur de Fantasia d'un carburant encore trop vert, disons de la betterave distillée, pour prétendre concourir dans une course de bolides.

Et Guillaume Basquin qui, depuis des semaines, en public et en privé, va répétant à qui veut l'écouter que ce critique est déjà un cadavre que lui, avec ses petites mains de jeune fille chlorotique, va disséquer jusqu'au dernier centimètre de nerf à vif ! Avec quel scalpel mon mignon, toi qui ne manie que la truelle à merde d'un cacographe se croyant éditeur et conscience critique ? Que vas-tu nous apprendre que nous ne sachions déjà, comme par exemple ton insurpassable prétention de groom publiant les petits papiers chiffonnés tombés des poches de ses clients ? Qu'il n'aime pas Sollers et sa clique d'eunuques consanguins ? Belle révélation ! Qu'il ne t'aime donc pas, toi, pauvre sollersien d'obédience contrariée, donc molle et sentant le cornichon moisi (c'est très intéressant, ça, le cornichon moisi, écrirait l'infâme Sollers) ? C'est tout ? Ou bien vas-tu te ridiculiser en osant prétendre qu'il ne dissèque que des livres de morts ? Ah oui ? Houellebecq, un mort ? Nabe, un mort ? Dupré, un mort ? Mari, un mort ? Rivron, un mort ? Capron, un mort ? Sureau, un mort ? Haenel, un mort ? Meyronnis, un mort ? Sollers, un mort ? Badré, un... zut, celui-là est mort à une date récente, comme Dantec d'ailleurs, paix à son âme de corsaire intergalactique ! Tant d'autres vivants encore ! Bref, tu ne sais pas lire, mon pauvre garçon, toi qui déclares, dans un entretien passable avec Philitt pétri des lieux communs habituels sur la pourriture généralisée du monde des lettres françaises (qu'Asensio stigmatise avec une énergie bien supérieure à la tienne, et sans faire la pute, lui, avec la Presse et l’Édition), que Tinbad est «Une maison, non un cimetière, pour les vivants. Ce fut un grand soulèvement personnel, quasi biblique, contre toute cette nécromancie que je sentais présente partout». C'est presque aussi beau que du Lucchesi dis donc ! Il a intérêt à être fort, mon éditeur, et son texte sacrément bon, qu'il se trémousse d'annoncer, comme une nymphomane en manque, dans le prochain numéro de sa revue avec lequel j'aurais honte de torcher le cul versicolore d'un mandrill atteint de diarrhée aiguë, et dont il nous fait la réclame avec des airs de danseuse du ventre en train de reluquer le satrape pour lequel elle dandine ses anneaux de graisse ! Sinon, ce qu'il va dérouiller le Basquin pas franchement malin, si peu sollersien (des coups à deux, trois, quatre bandes !, c'est autre chose que ton petit poing serré dans ta poche, baltringue puant la trouille et la bêtise !), ce qu'il dérouille déjà du reste, en lisant ces lignes. En effet, il y appert qu'en plus d'être d'une culture littéraire à peu près crasse (Sollers, Nabe, Debord, Schul, le cinquième est déjà difficile à trouver; ah, si, Oui oui se lance dans l'édition, puis c'est à peu près tout), en plus de ne jouir, comme tous ceux qui n'ont pas lu plus loin que le bout de leur nez, que d'auteurs vivants dont je suis le moins corrompu (et, au passage, incontestablement le plus doué surtout si je parviens à écrire un deuxième (ou un second livre seulement ?), ce dont je doute car j'ai tout dit d'un seul jet, comme un béjaune dont c'est la première éjaculation fortuite, et qui se retrouve tout étonné d'avoir la main poisseuse), en plus, donc, de ces deux dirimantes qualités qui devraient à tout jamais l'exclure du prétentieux perchoir d'éditeur d'auteurs vivants (mais déjà morts, pas même nés : morts-nés) depuis lequel il répète son mantra auto-satisfait en prenant des lapins pour des lynx, de torcheculatifs pignoufs pour de nouveaux Paul Celan, Guillaume Basquin est lui-même un si mauvais écrivain qu'il ne peut même pas prétendre, oser rêver de prétendre au statut de critique ! Nous allons bien rire. Je ris déjà, moi, ton édité, ton si mal édité que mon livre est un marché non pas aux puces mais aux morpions (t'as même laissé passer une faute, en bas de la page 148), je ris beaucoup Guillaume, et pas jaune, mais de bien bon cœur ! Guillaume Basquin, le seul éditeur de France suffisamment incompétent, infantilement convaincu qu'il édite de vrais livres, à ce point en mal d'amour et de reconnaissance, qu'il ne comprend pas que, en attaquant un condor irascible et un cador au verbe vert de la critique, il va attirer son regard sur la fouine apeurée qu'il est, mitraillant l'entrée de son terrier meublé d'une bibliothèque lilliputienne de petites crottes que, à mesure que l'heure approche, il a de plus en plus de mal à façonner solides et rondelettes ! Vite, vite, comme je suis pressé de te lire, toi qui a donné du «rampant cloporte», comme un lamentable (et condamnable, mon Basquin, fais attention par les temps légalistes qui courent), un vulgaire, un pitoyable antisémite attaquant un Juif, à Juan Asensio !

Il est vrai que j'ai beaucoup appris, en prison. C'est même le meilleur endroit pour comprendre que la haine de la France y naît comme une tumeur, bien chaudement abritée des regards. Prison et banlieue : la métaphore n'existe pas seulement sous la plume de ces tartuffes, experts en sociologie comportementale et psychologues qui, les lâches, tenteront d'expliquer mes gestes et verseront peut-être même une douce larme républicaine et fraternelle sur mes odieux forfaits.

Quoi, j'oublie Fantasia en parlant de son probable unique lecteur (Asensio, évidemment pas Basquin, vu ce qu'il en raconte) ? Mais pas du tout. Enfin, oui un peu quand même, mais c'est pour mieux y revenir, mon cher Nabe, à ce Fantasia qui a des rougeurs de pucelle, des effarouchements de vestale enfermée dans une cave du château de Tiffauges, qui finalement ose si un peu appeler un chat un chat, un Juif un Juif, un Arabe un Arabe, tant ces identités sont diluées dans la soupe transparente de ma jactance verbale. Alors que lui, il nomme, bon sang, il ne fait que cela, même, nommer : Le vieux sang juif n'en finit pas de couler dans ses veines depuis qu'il a été recueilli aux pieds de votre Christ ridicule, crevé comme un chien, pire qu'un chien, mort d'une mort réservée aux criminels, puis qu'il est devenu le souverain le plus puissant de votre royaume, fils aîné de l'Église je crois, ou fille, allez savoir, tout se mélange, je ne sais plus rien. Je suis l'enfant de la France qui a honte de ses Français, parce qu'elle est blanche et chrétienne.

Frappant, encore une fois, de constater que nous disons, rigoureusement, fanatiquement, théologiquement, la même chose, mais il a plus de courage et de force que moi, petit nabot nabique qui a cru pouvoir vous dépasser, ô Nabe à la bouche d'or, alors que je ne suis pas digne de lui lécher, à lui, ce critique imprécateur, blasphémateur par amour, le petit doigt de pied, qu'il a plus christique que toute ma prose diluée dans une larme de jouvencelle ! Voyez comme il se confronte, nomme, engueule le Christ, alors que je passe mon temps, dans Fantasia, à arrondir les angles, à faire le dos rond, la petite Lolita aguicheuse, clignant de l’œil lorsque le Fils de l'Homme passe avec sa croix monstrueuse sur le dos, c'est tout juste si elle ne l'invite pas à monter, Vous puez le Christ. Vous puez la faiblesse. Vous puez le pardon. Vous puez la faute que vous n'avez pas même eu l'audace de commettre. Regardez mes prétendus complices : ils font absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour se faire oublier, minimiser leur participation, alors que moi, au contraire, j'en rajoute dans l'ignominie, l'indigence, la stupidité. Va-t-on me faire croire que ces placides agneaux n'ont rien vu, rien entendu, rien su des souffrances infligées à celui qu'ils m'ont aidé à capturer, cacher, torturer ?.

Moi que la réclame putanesque de mon éditeur et de ses obligés, le plus souvent publiés par ses propres soins si attentifs de petit maquereau calculateur escomptant bien quelque retour sur investissement, fût-il celui de les savoir redevables de la publication de leurs rinçures, moi que mon éditeur, pilote de ligne aussi compétent qu'on peut le rêver mais steward à vie des lettres françaises, présente comme le croisement enfin réussi entre un Himalaya d'injures et une impavidité de massacreur hittite, je confesse, aussi bruyamment que longuement, que je n'aurais pas écrit mon poussif Fantasia si j'avais lu le jouissif Fofana d'Asensio (car il faut bien le nommer, mon précurseur à la colère exubérante, à l'image étrillante, à la catachrèse discobolante), ma parole !, je n'arrête plus de le citer, c'est comme si son texte contaminait le mien, prenait sa place, le dévorait comme un cancer implacable a tôt fait de vider de l'intérieur un organe (et quand on sait, comme moi, de quel organe il s'agit, on renonce par avance à toute chimio et, beau joueur, on salue l'attaque foudroyante), voyez un peu co... Je ne vois plus, pour ne rien te cacher, qu'un seul visage : celui de l'homme que j'ai assassiné de mes mains. C'est curieux mais son visage me sourit continuellement. Je n'arrive même plus à me souvenir de lui lorsque je le frappais sans relâche, ha mais la barbe à la fin, je suis contaminé, marabouté, son texte a pris le contrôle du mien, et pénétrez-vous, tiens, de la fin si belle de son texte qui est un cri de rage et d'amour, d'amour rageur et de rage endolorie, d'une colère salvifique ouverte à tous comme le sont les bras du Christ, ouverte aussi aux pleutres contre lesquels chacun de ces deux bras est armé non pas d'une mais de plusieurs épées tournoyantes, comme celle de l'Ange gardien planté devant la porte de l’Éden. Et il faut bien imaginer un moulinet d'épées de lumière pour venir à bout de toutes les «chiffes molles de la modernité [qui] s'imaginent pouvoir picorer çà et là les versets qui les rassurent» (p. 106).

Oui oui, je sais je sais, Nabe, pas la peine de me redire que, toujours, je fais le malin (j'ai bien lu mon Péguy, en plus de Nietzsche, de Calaferte et de Huguenin, que je cherche à marier à tout prix, cf. p. 100), je ne peux pas m'en empêcher, ça me démange comme un eczéma de faire le mariole et de jouer les Melmoth de supermarché, car «Je ne suis pas un avachi des Lumières : je suis l'Enfant de la foudre» (p. 104), moi, et autres calamiteuses facilités que j'aurais pu gommer si ce prétentieux crétin ne m'avait pas pressé... Enfin, je me crois «subversif et original», alors que je ne fais que «dompter des fourrures de tigres» (p. 113), et que je ne suis même, c'est d'ailleurs le Christ qui me le susurre dans la caboche, qu'un «petit écrivaillon» qui ne cesse pas de s'agiter «comme une tique sur les pruneaux de l'âne» !

Je m'agite, j'écris, même, on écrit tous pas vrai, alors que je redécouvre ce que le grand Trakl a écrit bien avant moi, à savoir qu'après le Christ, il n'y a tout bonnement rien à dire, car «Tout ce qui est dit en dehors de Vous est forcément faux, puisque Vous êtes, Vous, le taulier, le point cardinal, la pierre de touche du désintéressement, de la révolte et de sa pérennité» (p. 115), Amen.

Bon, d'accord, Trakl a un tout autre style que le mien mais lui aussi, hein, a écrit et fait le malin, comme vous, Nabe, comme moi, le sous-Nabe qui vous a dépassé en un seul livre, comme lui aussi, tiens, qui nous parle encore du Christ même (surtout) lorsqu'il nous parle de son père, écou... Papa ? Papa, papa, à quoi bon t'appeler et te convoquer dans ce tribunal, puisque tu es déjà au milieu de nous, dans l'air que nous respirons, tous, ici, en nous levant le matin, de notre sommeil sans rêves, en venant, vous, la peur au ventre, dans cette salle ou à votre bureau, en regagnant votre piaule, le soir tombé, pour commenter avec votre femme ou votre maîtresse l'actualité du jour et vous écrouler, ivres de sommeil, dans votre lit buvant la sueur de votre solitude, mille fois plus évidente que la mienne, sur laquelle le sceau du meurtre et de la malédiction a été apposé ? Mon père ? Papa, où es-tu ?.

Lui, je ne sais pas, car je me suis déclaré «orphelin de tous mes pères» (p. 139), mais le Christ, celui de Laurent James, perdu (le Christ de Laurent James, pas ce dernier, encore que...) au «Carnaval de Bahia, dans un état de sudation extrême, parmi les culs qui éclaboussent et les ondulations d'huîtres...» (p. 99), le Christ de Laurent James, comme on dit le Christ aux outrages, je l'ai trouvé alors que je «l'avais négligé pour des aigreurs fripées de débile fripon» (p. 117), appréciez le minutieux staccato de ma mélopée.

Et puis, une fois trouvé, qu'en ai-je fait, du Christ ? Rien ! Je n'ai aucun sens de la composition, pas de miracle rédactionnel malgré l'invocation au Christ, et c'est toute la fin de mon livre qui s'évapore en eau de boudin, comme un angelot dodu au plafond d'une église baroque, avec quelques gros morceaux de gras totalement indigestes, qu'un travail éditorial sérieux, celui que Guillaume Basquin n'a évidemment pas fait car il n'en a pas la plus petite idée, aurait éliminés, bout de gras qui surnagent vilainement comme dans ma bouillabaisse comme : «C'est dans cet espoir que j'avance, me devance, que j'écris, au frais, dans l'auréole des cascades étincelantes» (p. 117), ou encore : «Mes convictions s'aiguisent au vent chaud des luttes millénaires» (p. 118), «Bien torve et grimacier, parpaing de vinaigre pour dents de sucre...» (p. 138) et autres fariboles de gamin turbulent, qu'une petite tape sur la joue suffit en général à calmer immédiatement, car il est toujours facile de dégonfler une baudruche, surtout quand elle est gonflée à l'hélium d'un lyrisme de concours de sous-préfecture. tenez, une dernière pour la route qui ne mène nulle part : «Ce livre se dresse sur les barricades d'où tout arrive» (p. 118). Je sais je sais, en incurable romantique, j'ai le lyrisme en bandoulière, collé sous la semelle comme un chewing-gum englué de salive encore chaude, riche comme une longue giclée de pisse fumant sur la neige, car ne suis-je pas un «Veilleur des nuits borgnes [qui] manie l'épée devant le Saint-Sépulcre et [que] les têtes giclent à mesure de psaumes» (p. 119) ? Quoi, vous faites la moue, Nabe ? Oui, bon. C'est Basquin, toujours lui, qui a laissé passer ce genre d'inepties qu'un relecteur-correcteur pour Femme actuelle aurait intégralement supprimé, et mon livre avec sans doute, qui en est farci.

C'était bien la peine, me dis-je en me relisant, de prétendre avoir rencontré et accueilli le Christ, pour, tout de suite après, me vautrer dans le maquerellage d'un volume jauni de la célèbre série SAS de Gérard de Villiers, Le Christ en string, c'était bien la peine de faire tout se barouf pour me contenter d'écrire que je n'ai que «rêvé d'emplafonner toutes mes lectrices...», ou que j'aurais «fatigué ma vie à putscher l'orifice, dans une prise littérale de la Mandrille, derrière les voilettes et les pompons», rêvant «décapsulage d'opercules» (zut, j'ai employé ce terme à propos de James, c'est malin !) et «belles croupes [qui] me caressent la langue qui fourche» (p. 121).

Quelle tristesse, attirer l'attention de mes lecteurs, leur clamer et déclamer mon absolu génie littéraire, d'ailleurs salué par Cauda-la-Queue c'est la meilleure caution, faire tout ce barouf à rendre sourd un utilisateur fébrile de fusil d'assaut, pour retomber dans la fange de mes petits textes minables, comme celui que j'avais intitulé Noct et Scatophilie (sic), où on pouvait lire (le 16 février 2010, sur mon blog qui n'existe plus) ces phrases sans colonne vertébrale : «Cette histoire est fausse, j’écris pour oublier que je n’ai rien à vous raconter. C’est ça être égocentrique : avoir peur de passer inaperçu et tout faire pour que quelqu’un se rende compte que l’on existe. Tel est le condensé de la Littérature, un vaste ensemble de mythomanes ayant eu, un jour, la possibilité de figer leur mal de vivre», ou cet autre passage extrait d'un texte, daté du 21 février de la même année et intitulé Vous les femmes : «Je tire la manche du macchabé (sic) qui s’écrase lamentablement contre le carrelage. Passer sa vie à soigner son image de pouf’ et finir le nez écrasé dans la merde, que c’est ironique. (À votre avis, suis-je en train de virer dingue ?) Ainsi l’ex lumpen pétasse me tourne le dos. «Son cul, me dis-je, je vais commencer par son cul.» Après une brève bataille engagée avec son slim, je réussis à l’en déposséder et m’introduire en elle. Le derrière est prodigieux mais l’on s’y sent à l’étroit. Je dois être le premier à fouler ce sentier battu : Madame avait donc des principes ! Rassurez-vous, chers lecteurs, je n’ai pas pour habitude de baiser la Mort. En temps normal, je découpe plutôt des cervelles et en sniff la matière grise à l’aide d’une paille. Car ma drogue, c’est vous. Mais il faut bien se diversifier». Bon, j'ai le phantasme commun. Autant que l'écriture c'est sûr.

Quelle tristesse tout de même, de vouloir chier plus haut que son cul, d'écrire, sans l'ombre d'un sourire borgésien, que le «céleste est une digestion trouble : il faut céder à l'appel de l'abîme pour renaître aux étoiles» (p. 124), c'est presque aussi mauvais qu'une sentence pour blaireau journalistique de Yannick Haenel, de se vouloir, comme son maître Sollers tiens, «athlète de haut niveau», pratiquant, sans doute, les sports les plus extrêmes, comme celui de la descente en apnée dans les gouffres du ridicule («Ô défilé atmosphérique ! Cardinale giration des globes enfouis ! Pèlerin ! Taïga !...», p. 134), et de ne parvenir qu'à écrire une seule et même phrase depuis mes premiers essais, une seule phrase disant que je suis seul et que j'en crève, et que, si j'écris, c'est pour me faire des amis, comme je le confessais en 2011, cette fois dans un texte poétiquement intitulé Airbag : «J’écris ce livre par goût de l’auto-masturbation, coincé entre deux heures du mat’ et le vingt-et-unième siècle ; c’est dire si je m’ennuie. J’écris ce livre pour quitter le confort de l’anonymat et mettre fin à l’arrêt sur image qu’est mon existence. Autour de moi, les rencontres pleuvent comme ivrogne qui pisse et le problème, avec la pluie, c’est qu’on ne la contrôle pas. J’écris ce livre afin de porter plainte contre X, me heurtant à l’orgie du progrès sans pouvoir lui écarter les cuisses, sous peine de flinguer la terre. J’écris ce livre devenu instable par mimétisme, car ma génération rêve de sixties en dansant sur de l’électro : il est né le divin enfant éclectiquement incontrôlable. J’écris ce livre pour graver à jamais mon innocence et m’offrir un peu de répit. Juste un peu de répit».

Nabe, ô Nabe, j'ai échoué à vous dépasser ! Je m'en rends compte maintenant, malgré le fait que vous et les nabiens êtes si incroyablement petits, comme j'avais pu le constater de visu (4). J'ai beau gueuler sur tous les tons que «dans mes veines rugit la houle majestueuse de l'Adriatique» (p. 136) et autres débilités surfaites, j'ai beau jouer au petit maître en osant affirmer que mon lecteur n'a pas le droit de me lire tout en pouvant prétexter en même temps «échapper aux devoirs que la littérature commande», sauf à devenir ipso facto «un traître et un imposteur», un «malin capitulard devant la grande broyeuse de l'existence...» (p. 137), j'ai beau encore seriner l'antienne convenue selon laquelle je sentirais à «chaque seconde» mon «œuvre en train de se faire» (p. 139), foin de baratin, je suis un raté, qui rejoue l'éternel refrain aigre, le couplet moisi de la survenue de l'âge d'homme. C'est d'un banal ! Certains, au moins, la majorité même, ne nous bassinent pas durant des dizaines de pages parce qu'ils sont parvenus à éclater leur premier bouton rempli de sébum. Moi, si.

Je n'ai pas avancé d'un millimètre depuis que Maurice Barrès a affiché son culte du Moi sous l’œil des Barbares, autrement dit tous ceux qui n'étaient pas lui ! Qu'importe que je prétende, à m'en casser les cordes vocales (à m'en briser le poignet, pour filer mes si nombreuses images sexuelles) que les Barbares vont nous sauver ? Quand je «me fixe dans le miroir» (p. 153), ce n'est pas la tempête que j'y vois, mais ma seule figure, laide à faire vomir ma mère comme dit l'autre. Quand je m'époumone à parler du Christ, à l'appeler, c'est encore pour le jeter au lupanar, et ce n'est pas un hasard si la phrase suivant directement celle où je parle du «poivre de sa sève [qui] me met tout en verve de verge» (p. 146), bonimente sur le Christ au bordel auquel je crois, ce Christ que je ne crains pas de faire éjaculer (cf. p. 152), ce Christ qu'il faudra bien prier, je le sais, pour qu'il m'ouvre la voie, car ce n'est visiblement «pas encore cette année que je naîtrai à la littérature...» (p. 156), et tu n'avais décidément pas tord, cher «Marc-Ed'» (p. 151), quand tu prétendais que «jamais je ne serais en mesure d'accoucher de quoi que ce soit de valable» (p. 152). C'est vrai, et j'ai beau moquer les «pédales du Salon du livre qui tournent à vide les couilles voilées» (p. 158), c'est mon rêve d'y voir exposer mon Fantasia non point enfantin mais infantile, mimant la profondeur et la complexité, la virilité et l'intransigeance aussi, mais ne parvenant qu'à afficher cette impossibilité d'écrire, ces bribes de phrases aux polices différentes (voir le dernier chapitre de mon livre), car, Nabe, ce ne sont pas «de longues heures de travail pour assouplir mon timbre, donner à la voix un florilège de nuances et d'inflexions bien plus délicates» (p. 162) qu'il me faut, mais des toilettes, où tirer la chasse sur cette vilaine chose que j'ai osé appeler un livre.

Nabe, je vous en conjure : reprenez-moi, vite !

Notes

(1) Quelques exemples : «Je regagne la voiture tuméfiée de silence», Alyssa qui a un «visage phosphorescent de stress» (p. 23), «La nappe du Temps est empesée par la vermine» (p. 27), «le fiel coule à flot sous les ponts de cette clochardise morale très française» (p. 31), «Les trains de la désillusion me sont déjà mille fois passés dessus» (p. 37).

(2) Quelques exemples, dont la liste n'est point exhaustive : «débondage fécal» (p. 24), les sunnites se sont faits «littéralement sodomiser, rouler dans la merde» (p. 26), «on envisage d'interdire le voile à la face, dans les bus, à la plage, autour de mes bourses... (pp. 28-9), «Mon corps secrète et les rouspignolles bruissent» (p. 37), «Tombé trop bas dans la menstrue cérébrale» (p. 39), encore elles, décidément : «Les robes blanches sont désormais rouges du sang de toutes les menstrues de l'intellect...», sans oublier ce «poignet devisant sec sous l'imper...» (p. 74) ou encore «Et puis le cul de ta mère !», jamais très loin de cette déclaration d'amour à une vie réellement libre : «il faudrait se désaper le plus possible, bien relever ses amandons sur le billot, faire s'enrhumer le gland à l'air libre des muqueuses qui transpirent...» (p. 75). Notons les très doctement céliniens trois points de suspension, merveilleuse quoique commode technique pour faire croire que l'on possède un souffle que l'on n'a évidemment pas en cage thoracique. J'oubliais (p. 76), des «olympiades de l'exhib' fécale». La «quiquette», elle, et sa variante diminutive «quiqui» (p. 113), fait plusieurs apparitions remarqués dans Fantasia. Du grand art littéraire, on vous dit.

(3) Facilités de style comme de pensée : «Une balle dans la tempe, mes boules sur vos tombes» (p. 94) ou encore : «Qui, mais qui vais-je haïr davantage entre l'isolé, persécuté, précarisé, rendu dingue par la bouillie libidinale du Spectacle et le nanti qui pour sa civilisation thermo-nucléaire participe avec zèle et l'appui de généraux omnipotents à un génocide légalisé ?» (p. 96). Le terme bouillie, ici, est en effet le bienvenu, distribuée dans toutes les écuelles.

(4) Toujours extrait du même blog, mais cette fois aux dates des 12 et 13 juillet 2013, ces deux passages évoquant une visite dans le temple du Nabe vivant : «Je suis pourtant déçu. L’équipe de Nabe, essentiellement composée de nervis entre vingt et trente ans, est déjà en elle-même une petite entreprise, un cercle prétendument restreint garni de maquignons en dilettante, VRP à la manque. Il faudrait les voir, tous, manger dans la main du patron ! Et puis, moi qui déteste tant les mondanités, les rockers roquets mielleux et avinés, les rires pitoyables de fumeurs de joints… On est loin du fameux «vivier artistique» ! Un sérail, à la limite… mais sans odalisques…» et : «Terrible humiliation sur le parvis de la place Forban ! Nabe m’a poliment congédié devant l’ensemble de ses laquais au moment d’aller dîner !!! Raison de la brouille : un refus de ma part d’ouvrir un compte Twitter exclusivement réservé aux citations de Son Altesse Sérénissime» et : «Un compte Twitter !… Il s’imagine peut-être, ce petit sultan capricieux, que seule son œuvre existe ? Que nous devons tous cesser de vivre pour servir ses intérêts de marchand de tapis (ou du Temple) zélé ? Est-ce à ce point inconcevable qu’un jeune homme encore sans histoires ne lui soit pas entièrement dévoué ?! C’est qu’entre mes études de lettres, le conservatoire et les stériles relations que j’entretiens avec l’extérieur, j’ai tout un développement personnel et artistique à assurer, moi ! Non, Nabe n’est pas unique, mais bel et bien inique. J’aimerais ce soir qu’il se prenne dans les filets de sa propre mesquinerie, qu’Amphitrite lui fasse allègrement boire la tasse — et non la Pétasse, chère à ses yeux d’ingrat bedonnant».

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, alexis lucchesi, fantasia, anton ljuvjine, éditions tinbad, guillaume basquin, marc-édouard nabe, antisémitisme, éditions le vampire actif |  |

|  Imprimer

Imprimer