Sérotonine : et Michel Labrouste niqua (mollement) Florent-Claude Houellebecq (20/01/2019)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Michel Houellebecq dans la Zone.

Michel Houellebecq dans la Zone. Banal romancier ayant tiré de sa banalité corrosive une petite entreprise florissante et décalqueur remarquable, Michel Houellebecq est parvenu, au bout de son septième roman aussi surprenant qu'une pénéplaine belge, à nuancer à la marge l'équation implacable à laquelle Marc-Edouard Nabe avait réduit notre gloire littéraire nationale et même internationale, pauvre homme connaissant le tout-Paris, dans son Vingt-Septième Livre où il écrivait de façon lapidaire : «Roman à thèse + écriture plate + athéisme revendiqué + critique de son temps (mais pas trop) + culture rock-pop + défense du capitalisme + attaque des Arabes = succès garanti». La nuance de gris que Houellebecq est parvenu, au bout de son morne et «laborieux best-seller de la glauquitude qui se la joue grand écrivain maudit» (Nabe encore, extrait du Tract du 23 novembre 2006 intitulé Et Littell niqua Angot) concerne l'athéisme revendiqué de l'auteur qui ne cesse plus vraiment de tourner autour de la religion, comme je l'avais amplement montré dans ma critique de Soumission. Il est vrai aussi, nous disent les journalistes, que la critique du libéralisme, surtout lorsqu'il est diligemment relayé par l'Union européenne, est de plus en plus de mise dans ses romans, jusqu'à faire paraître ces derniers, nous disent encore nos fins lecteurs, comme des critiques implacables de notre société marchande arraisonnant tout ce qui n'est pas marché, soumettant comme il se doit les dernières forces d'opposition encore libre (quelque désespéré qui n'hésitera plus à faire le coup de feu contre l’État et ses représentants) à la seule logique dudit marché. Peut-être Nabe a-t-il mal lu Houellebecq pour dire qu'il défend dans ses romans le capitalisme, à moins qu'il ne l'ait trop bien lu bien au contraire, chacun des livres de Houellebecq étant un succès de librairie, Sérotonine ne faisant pas exception, bien au contraire, l'auteur nous apparaissant dès lors comme un faux adversaire du capitalisme, dont il profite largement et même dont il illustre remarquablement telle maxime lâchée par son propre personnage : «l'argent allait à l'argent et accompagnait le pouvoir, tel était le dernier mot de l'organisation sociale» (p. 135).

Banal romancier ayant tiré de sa banalité corrosive une petite entreprise florissante et décalqueur remarquable, Michel Houellebecq est parvenu, au bout de son septième roman aussi surprenant qu'une pénéplaine belge, à nuancer à la marge l'équation implacable à laquelle Marc-Edouard Nabe avait réduit notre gloire littéraire nationale et même internationale, pauvre homme connaissant le tout-Paris, dans son Vingt-Septième Livre où il écrivait de façon lapidaire : «Roman à thèse + écriture plate + athéisme revendiqué + critique de son temps (mais pas trop) + culture rock-pop + défense du capitalisme + attaque des Arabes = succès garanti». La nuance de gris que Houellebecq est parvenu, au bout de son morne et «laborieux best-seller de la glauquitude qui se la joue grand écrivain maudit» (Nabe encore, extrait du Tract du 23 novembre 2006 intitulé Et Littell niqua Angot) concerne l'athéisme revendiqué de l'auteur qui ne cesse plus vraiment de tourner autour de la religion, comme je l'avais amplement montré dans ma critique de Soumission. Il est vrai aussi, nous disent les journalistes, que la critique du libéralisme, surtout lorsqu'il est diligemment relayé par l'Union européenne, est de plus en plus de mise dans ses romans, jusqu'à faire paraître ces derniers, nous disent encore nos fins lecteurs, comme des critiques implacables de notre société marchande arraisonnant tout ce qui n'est pas marché, soumettant comme il se doit les dernières forces d'opposition encore libre (quelque désespéré qui n'hésitera plus à faire le coup de feu contre l’État et ses représentants) à la seule logique dudit marché. Peut-être Nabe a-t-il mal lu Houellebecq pour dire qu'il défend dans ses romans le capitalisme, à moins qu'il ne l'ait trop bien lu bien au contraire, chacun des livres de Houellebecq étant un succès de librairie, Sérotonine ne faisant pas exception, bien au contraire, l'auteur nous apparaissant dès lors comme un faux adversaire du capitalisme, dont il profite largement et même dont il illustre remarquablement telle maxime lâchée par son propre personnage : «l'argent allait à l'argent et accompagnait le pouvoir, tel était le dernier mot de l'organisation sociale» (p. 135).Je veux bien que l'on tente de nous présenter Michel Houellebecq comme une sorte de prophète, et, même, une espèce de maître du Haut-Château qui nous dirait, depuis quelque recoin invisible d'une réalité seconde trouant la nôtre, répugnante, la vérité éminente de cette dernière, à savoir, comme dans le grand roman de Dick : le monde dans lequel tu vis, pauvre imbécile, est non seulement atroce mais absolument faux, mais il faudrait alors imaginer le cas curieux d'un prophète qui ne serait pas obligé de quitter sa demeure, de courir les routes de son pays où chaque gamin serait autorisé à lui lancer une pierre, en somme un prophète reçu, célébré, écouté, dont la parole de feu serait exposée en tous lieux publicitaires, de l'entrée des grandes surfaces jusqu'aux librairies, qui elles aussi ne sont le plus souvent que des grandes surfaces, voire des hypermarchés à patine intellectuelle.

Dans Sérotonine justement, Dieu, la religion, la foi ou plutôt, la possibilité de la foi ne sont plus frontalement abordés comme ils l'étaient dans le précédent roman, où Houellebecq s'inspirait, pour le dire poliment, de Huysmans, mais prudemment quand même, en réutilisant le seul Durtal (ou même, ai-je écrit ailleurs, Folantin) qui l'intéresse, celui qui jamais ne parvient à se mettre en route et peste contre la vie moderne, par exemple, mais c'est le cas du dernier avatar de Durtal, Florent-Claude Labrouste, contre l'interdiction de fumer dans les chambres d'hôtel. Léon Bloy a dit, contre celui qui fut un temps son ami et, par avance en somme, contre celui qui est son si visible et si peu original surgeon, tout ce qu'il fallait dire pour que nous ne nous répétions pas.

Cette dilution de la thématique principale des textes de Houellebecq, bien avant l'exposition jubilatoire, désormais réduite à un sempiternel tour de piste, du clown délabré et haineux qu'est devenu l'homme occidental, bien avant encore l'évocation, souvent fort juste, drôle et même réjouissante, de la laideur consumériste qui menace de nous submerger une fois pour toute, s'explique peut-être par le curieux tropisme que l'on a vite fait de remarquer dans Sérotonine : Michel Houellebecq, après Huysmans, semble avoir décidé de s'inspirer comme il se doit librement de Marcel Proust (qu'il moque d'ailleurs à la fin de son roman), ainsi que le montre l'exemple de telle fort longue phrase s'étendant des pages 32 à 34 du roman, passage commençant par «Un simple gaijin comme moi» et se concluant, une fois le robinet de mélasse heureusement fermé, et les groupes de mots simplement séparés par des virgules hâtives vous laissant une impression de discussion de comptoir, par «un réfugié somalien», exemple à vrai dire point unique dans notre roman (cf. p. 198 pour un autre exemple de proustisme aigu) mais qui a l'avantage de condenser non seulement l'ensemble ou peu s'en faut des thèmes prisés par l'auteur mais nous met sous le regard un magnifique débraillé stylistique.

Ce débraillé, je tiens tout de suite à le préciser, est la marque de fabrique de Michel Houellebecq et, comme telle, lui rapporte de copieuses royalties, et même la considération de bon nombre de journalistes parisiens, les autres, ceux de la province ou de la France périphérique, calquant prudemment leurs banalités sur celles émises par leurs prestigieux confrères : qu'on l'aime ou pas, Michel Houellebecq semble avoir accédé au statut réellement mystérieux, peut-être même miraculeux, de l'augure, du prophète. S'aviserait-on de critiquer la langue dans laquelle un prophète non seulement annonce le futur, mais révèle sous nos yeux le gouffre sur lequel nous avons bâti notre chimérique société ?

Non, donc, que ce débraillé nuise à l'écriture de Houellebecq, puisque l'écriture houellebequienne est, justement, ce débraillé, les lecteurs sortant de khâgne parlant, sans beaucoup d'imagination, de mise en abyme, sotte figure de style diluée à toutes les sauces et qui permet, presque toujours, de sauver les plats les plus indigents du haut-le-cœur : puisque l'auteur décrit un héros et une société, la nôtre, en phase terminale de dissolution, il est bien normal après tout que l'écriture chargée de planter ce décor pour le moins instable perde elle-même le peu de tenue qui la caractérisait jusqu'alors. De la même façon, ce débraillé accroît la drôlerie de certaines scènes et descriptions; je précise qu'il n'est pas tellement drôle de lire Michel Houellebecq évoquer, à propos de Yuzu, son coupable manque d'entrain pour la figure bien connue de la gorge profonde, alors qu'elle se montre experte «en particulier dans le domaine crucial de la pipe», puisqu'elle lèche «le gland avec application sans jamais perdre de vue l'existence des couilles», sa lacune étant due à «la petite taille de sa bouche» même si, concède le narrateur beau joueur, la gorge profonde n'était à ses yeux «qu'une obsession de maniaques minoritaires» car, «si l'on veut que sa bite soit entièrement entourée de chair eh bien il y a tout simplement la chatte, elle est faite pour ça, la supériorité de la bouche, qui est la langue, se voit de toute façon annulée dans l'univers clos de la gorge profonde» (1). Ce genre de passages, qu'il s'agisse de descriptions crues, de mémorables sentences à graver sur l'émail jauni d'un urinoir public («je ne nourrissais aucune ambition particulière à l'égard de ma bite, il suffisait qu'on l'aime et je l'aimerais moi aussi, voilà où j'en étais par rapport à ma bite», p. 75) ou de franches insultes jetées aux femmes, quand il ne s'agit pas de scènes tout franchement dégradantes avec de sympathiques chiens bien désorientés et on les comprend, de «besogner» dans une «chatte [de] femme [qui] doit présenter de notables différences avec celle de la chienne» (p. 54) même si la différence est souvent ténue, aux yeux du romancier, entre les chiennes et les femmes (2), mais aussi franches insultes jetées aux homosexuels traités, encore fort banalement, de pédés, ce genre de passages donc, pour le moins si nombreux dans le roman de Michel Houellebecq qu'ils nous semblent en constituer toute la trame, ne sont pas tant drôles en eux-mêmes que parce que nous imaginons parfaitement le visage consterné, la moue de dégoût même, qui sait, que feront certaines lectrices (et aussi, sans doute, lecteurs), point n'est besoin de les imaginer femelles féministes, refermant aussitôt l'ouvrage qui leur aura pourtant été recommandé par la réclame publicitaire et s'indignant de colère, ou faisant mine de s'indigner devant tant de vulgarité.

Il faut aussi noter que Sérotonine, du moins à l'exception de cette première longue partie si nettement sexuée, et même sexuelle voire franchement pornographique, se lit sans véritable déplaisir, Houellebecq semblant avoir saisi le véritable centre de gravité de son histoire, non pas ses vues sur la féminité, que l'errance existentielle et même ontologique de son héros, le récit de l'ancien amant de Yuzu se concentrant alors, après l'éviction de cette dernière, sur le personnage principal, concentration pour le moins paradoxale puisqu'elle évoque sa longue et morne dissolution dans un pays, le nôtre, peint avec un réalisme cru et qui n'a pu saisir de stupeur que les sots journalistiques qui nous ont resservi, pour la millième fois, l'antienne du visionnaire à propos d'un auteur qui semble avoir anticipé le désespoir des Gilets Jaunes, du moins chez leurs représentants paysans.

C'est finalement moins la maigreur de quelques épisodes (comme celui du pédophile allemand surpris sur le fait, son vague projet de tuer le fils de son ancienne maîtresse, Camille) que traverse, sans réelle pesanteur Florent-Claude Labrouste, que sa déambulation hagarde dont le centre d'attraction reste Paris quoi qu'il fasse pour le fuir, et plus particulièrement sa très proche et très laide banlieue, qui retient notre attention, car cette descente, non point aux Enfers mais aux Limbes, mime les étapes ridicules d'une véritable catabase clownesque quelque peu atténuée par les références, directes ou pas, à Lamartine et à Baudelaire (3) mais aussi à une multitude de marques que l'on peut considérer, au choix, comme un tragique manque de puissance imaginative ou bien comme la consternante déliquescence d'un langage devenu entièrement publicitaire, l'adhérence au monde du narrateur, comme il le concède lui-même, n'étant que limitée puis «peu à peu deven[ant] nulle, jusqu'à ce que plus rien ne puisse interrompre le glissement» (p. 278).

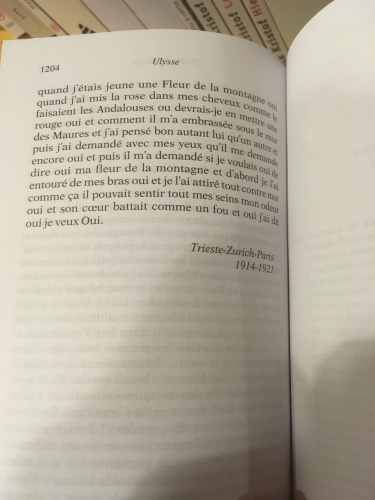

Ce glissement est saisissant dans son inéluctabilité même, mais après tout elle est fort logique car, si Sébastien Lapaque a cru voir, dans la toute dernière ligne du roman de Michel Houellebecq, une référence au moins implicite aux tous derniers mots de Joyce, c'est au Wakefield d'Hawthorne que j'ai songé pour ma part, le narrateur du romancier ne faisant finalement rien d'autre que déserter systématiquement les lieux où il vit, tout comme il aura abandonné chacune des femmes qui semblent avoir compté pour lui, Kate ou Camille.

Ce glissement est saisissant dans son inéluctabilité même, mais après tout elle est fort logique car, si Sébastien Lapaque a cru voir, dans la toute dernière ligne du roman de Michel Houellebecq, une référence au moins implicite aux tous derniers mots de Joyce, c'est au Wakefield d'Hawthorne que j'ai songé pour ma part, le narrateur du romancier ne faisant finalement rien d'autre que déserter systématiquement les lieux où il vit, tout comme il aura abandonné chacune des femmes qui semblent avoir compté pour lui, Kate ou Camille.Pas davantage que ces étapes ou ces non-étapes, la fin ne peut nous surprendre qui, nous apprend-elle, a fait pleurer telle idiote journalistique paraît-il spécialiste de questions féministes et d'humour de quinzième degré en situation d'attentat, ce qui ne lui était pas arrivé, affirme-t-elle encore, depuis sa lecture de Dostoïevski. Cette fin, consacrant la retombée de la trajectoire narrative qui du reste ne s'est jamais vraiment élevée, à savoir la seule chose que peut «proposer la social-démocratie», «juste une perpétuation du manque, un appel à l'oubli» (p. 159), est bien évidemment logique, la logique étant du reste la maîtresse que Michel Houellebecq semble toujours le plus disposé à suivre, où qu'elle le conduise c'est-à-dire nulle part, non-lieu où s'acheminent chacune de ses histoires. En voilà une, la logique, que ni Florent-Claude Houellebecq ni Michel Labrouste n'ont plantée au beau milieu d'une partie fine, y compris avec des membres fort serviables de la gente canine ! Elle est logique puisque Michel Houellebecq aura figuré, dans chacun de ses romans ou presque, le parcours sans cesse différé, comme un ébranlement initial qui est incapable de courir plus de quelques mètres sans faire immédiatement usage de tout un tas de moyens de secours et d'expédients, vers une foi qu'il suppose refusée, qui en tout cas ne lui semble pas accordée, mais qu'il se refuse en tous les cas à ne pas tenter de continuer à chercher, le sort, qu'il moque, d'un Conan Doyle qui, indécrottablement matérialiste, s'orienta néanmoins, au soir de sa vie et après bien des épreuves, vers le spiritisme (cf. p. 336), n'étant apparemment pas digne de celui qui, quand bien même il fût incapable d'adhérer à la chrétienté, est persuadé que toute chose ayant eu lieu «avait lieu pour l'éternité», mais que cette éternité n'en était pas moins, pour lui en tout cas, «fermée, inaccessible» (p. 338).

Plus d'un journaliste, si piètre lecteur, a pu trouver étonnante, voire incompréhensible, la dernière page; nous savons même qu'une pécore inculte a pleuré en la lisant, puisqu'elle s'est empressée de nous l'apprendre urbi et orbi. Cette dernière page n'est étonnante que pour celles et ceux qui ne savent pas lire, Houellebecq comme tant d'autres, car ce qu'il nous propose, ni plus ni moins, c'est un Christ à notre image, un Christ de pacotille, un minable, qui donnera sa vie pour d'autres minables, autrement dit Florent-Claude Labrouste qui, par son suicide plus que probable, paiera pour ses semblables.

Voilà un signe extrêmement clair de tromperie sur la marchandise et nous ne pouvons qu'être à notre tour agacé, comme le Christ selon Houellebecq, par l'endurcissement des esprits bien davantage que des cœurs devant cette évidence que nous jette ce romancier qui, décidément, a décidé de nous planter (et je reste bien évidemment poli, mais le fond de ma pensée est livré dès le titre, on l'aura compris décalque de celui de Nabe, de cette note), nous, ses lecteurs, et de faire une fois de plus sécession, reprenant d'une certaine façon le cri de Dieu tel que l'imagina Léon Bloy, et nous hurlant que si nous avons besoin du Christ, nous n'avons qu'à aller le chercher dans les ordures, autrement dit à nous débrouiller en imaginant que le pâle, le raté, le désespéré Florent-Claude Labrouste, ce semblable, notre frère glousseront tous les admirateurs de Houellebecq qui, bien qu'eux-mêmes ratés, n'ont pas son compte en banque, pourra faire quoi que ce soit pour nous, et même nous racheter.

Notes

(1) Michel Houellebecq, Sérotonine (Flammarion, 2018). Toutes les pages indiquées entre parenthèses renvoient à notre édition et les italiques, sauf mention contraire, sont de l'auteur.

(2) «Chez les naturalistes il y a, comme chez les empailleurs, une impuissance congénitale à différencier la femme de la femelle», écrivait, significativement, Léon Bloy. Voir la note que j'ai rappelée plus haut. Houellebecq, en héritier tourmenté des naturalistes, a décidé de tirer toutes les conséquences de cette identité commune.

(3) Agathe Novak-Lechevalier a dit beaucoup de choses justes sur ces deux auteurs que Michel Houellebecq connaît parfaitement.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, sérotonine, michel houellebecq, marc-édouard nabe, éditions flammarion, léon bloy, joris-karl huysmans |  |

|  Imprimer

Imprimer