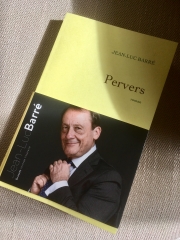

Pervers de Jean-Luc Barré (02/10/2019)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Toutes les fois qu'un homme politique, un journaliste ou, bien sûr car il n'y a pas de réelle différence entre ces trois représentants de la parlote, un éditeur fait paraître un de ses propres livres, essai ou roman, nous pouvons être à peu près certains qu'il sera non seulement idiot, mais mal écrit et ainsi : parfaitement inutile, n'ayant d'autre but que d'ajouter aux immenses phrases pourries qui composent notre monde ses quelques petites syllabes maladroites, tiges poussives censées conforter la haute opinion que ledit journaliste, homme politique ou éditeur a de lui-même, quitte à ce qu'il en compose un bouquet rachitique qu'il s'empressera d'offrir à ses pairs, hommes politiques, éditeurs ou journalistes, qui comme il se doit ne manqueront pas de saluer, y compris bruyamment, son véritable talent d'écrivain. Jean-Luc Barré est un homme pressé, à ce point pressé que le cadavre de Jacques Chirac n'aura pas vraiment eu le temps de refroidir avant qu'il ne publie le livre d'entretiens qu'il a menés avec celui qui fut l'un des plus parfaits paltoquets politiques français de ces 30 dernières années. Ce livre au titre indigent, Ici, c'est Chirac, il se murmure que l'éditeur, Fayard, a paraît-il fait livrer par coursier un exemplaire tiré à part pour qu'il soit directement placé sur la bière de celui qui fut selon Jean-Luc Barré le dernier souverain français. En tout cas, mais nous n'y verrons évidemment aucune forme de rapacité publicitaire, Jean-Luc Barré n'a jamais été aussi médiatiquement actif que depuis que son prestigieux interlocuteur est sous terre, ce phénomène si typiquement germanopratin illustrant une fois de plus telle célèbre loi physique qui veut que l'argent n'a pas d'odeur, y compris lorsqu'on va le chercher dans un cadavre en pleine phase de putréfaction.

Toutes les fois qu'un homme politique, un journaliste ou, bien sûr car il n'y a pas de réelle différence entre ces trois représentants de la parlote, un éditeur fait paraître un de ses propres livres, essai ou roman, nous pouvons être à peu près certains qu'il sera non seulement idiot, mais mal écrit et ainsi : parfaitement inutile, n'ayant d'autre but que d'ajouter aux immenses phrases pourries qui composent notre monde ses quelques petites syllabes maladroites, tiges poussives censées conforter la haute opinion que ledit journaliste, homme politique ou éditeur a de lui-même, quitte à ce qu'il en compose un bouquet rachitique qu'il s'empressera d'offrir à ses pairs, hommes politiques, éditeurs ou journalistes, qui comme il se doit ne manqueront pas de saluer, y compris bruyamment, son véritable talent d'écrivain. Jean-Luc Barré est un homme pressé, à ce point pressé que le cadavre de Jacques Chirac n'aura pas vraiment eu le temps de refroidir avant qu'il ne publie le livre d'entretiens qu'il a menés avec celui qui fut l'un des plus parfaits paltoquets politiques français de ces 30 dernières années. Ce livre au titre indigent, Ici, c'est Chirac, il se murmure que l'éditeur, Fayard, a paraît-il fait livrer par coursier un exemplaire tiré à part pour qu'il soit directement placé sur la bière de celui qui fut selon Jean-Luc Barré le dernier souverain français. En tout cas, mais nous n'y verrons évidemment aucune forme de rapacité publicitaire, Jean-Luc Barré n'a jamais été aussi médiatiquement actif que depuis que son prestigieux interlocuteur est sous terre, ce phénomène si typiquement germanopratin illustrant une fois de plus telle célèbre loi physique qui veut que l'argent n'a pas d'odeur, y compris lorsqu'on va le chercher dans un cadavre en pleine phase de putréfaction.Pervers, titre particulièrement paresseux qu'il faut, espérons-le du moins, imputer à l'éditeur, Grasset, de Jean-Luc Barré, lui-même éditeur et biographe, balaie cette évidence marmoréenne (tout livre plus ou moins écrit par un journaliste, un homme politique ou un éditeur ne vaut rien), d'un claquement de langue sifflant comme un coup de dague. On ne sait d'ailleurs qui vise l'arme, Victor Marlioz, le monstre qu'il s'agit de disséquer tout en se préservant de son venin, ou bien son âme damnée et éditeur, Richard Durban/Claude Durand qui rêve, mais les yeux grands ouverts, d'un déballage généralisé dans le petit monde des lettres, quelque Grand Soir de la confession devant révéler les secrets les plus cachés de tels vertueux écrivains ou anodins polygraphes, les seconds écrivant du reste parfois pour les premiers, tous se rendant de grands ou menus services, se détestant puissamment, se jalousant atrocement, tous se précipitant pourtant, d'un seul élan moutonnier, dans la comédie sociale tant de fois moquée par des manieurs de scalpel ou des adorateurs de la masse d'armes. Cette dague vise peut-être même le narrateur, journaliste dont le métier finalement assez peu reluisant n'aura jamais consisté à faire autre chose que fouiller les poubelles, bien qu'il s'agisse des poubelles de personnes peu reluisantes. Cette dague en tout cas se plante sur des dépouilles en carton-pâte, derrière lesquelles Jean-Luc Barré a caché des personnalités vite reconnaissables, lui qui pourtant affirme que son roman est une œuvre d'imagination.

Tendu de bout en bout vers le secret qu'il s'agit de révéler, le plus tard possible cela va de soi, l'écriture du premier roman (publié) de Jean-Luc Barré est aussi maîtrisée que tranchante : tout est fait pour rendre non seulement le morfil de la dague le plus coupant possible, mais aussi pour que l'arme se plante profondément dans sa cible, un homme, un écrivain célébré et craint, un père de famille, mari et amant couvert d'honneurs qui finira imbécile, privé de sa raison à la suite d'un accident vasculaire cérébral, hanté par des visions noires de loups, de loups partout, comme s'il était cerné, comme si nous étions tous, nous, les lecteurs, cernés par les loups, ceux-là même qu'il aura créés de ses propres mains et qui, une fois qu'il s'agira de mourir, viendront réclamer les droits de la meute, de laquelle il ne faudra attendre aucune pitié, sur l'individu affaibli : «Un doigt pointé vers la fenêtre de sa chambre, la main légèrement soulevée au-dessus des draps, il semblait désigner des ombres furtives qui rôdaient autour de lui» (p. 207 et dernière), cette fin inquiétante apparentant non seulement le texte de Jean-Luc Barré à une nouvelle (fût-elle longue) plus qu'à un roman de Stevenson ou d'Hawthorne, mais colorant l'ensemble d'une teinte fuligineuse, trouble, perverse puisque nous sommes ainsi conduits à hésiter sur ce que les pédants appellent le statut du texte (2), et pourquoi pas, mais je ne voudrais pas que la référence fût par trop écrasante pour l'auteur, évoquant l'atmosphère lourde d'orage rentré, qui jamais n'éclate, que s'ingénie à faire tonner, toujours au loin, le si complexe Henry James, ce grand écrivain qui n'a eu de cesse d'ourdir des secrets et, surtout, de tisser les savants filets de phrases qui seront utilisés, non pour le capturer car cette créature des profondeurs reste décidément insaisissable même pour les pêcheurs les plus accomplis, mais pour suggérer sa présence, et le fait que, si nous ne parvenons pas à le découvrir faute de lumière, nous savons pourtant qu'il a bel et bien été pris.

L'image dans le tapis rappelle aussi L'Invitation chez les Stirl de Paul Gadenne, un texte suggérant également d'indicibles secrets que je rapprochai d'ailleurs de deux des nouvelles les plus connues de James, dont l'une évoque un écrivain qui ne cesse de désigner le secret que tout bon lecteur, surtout s'il est critique littéraire, devrait contempler comme s'il s'agissait d'une rayonnante évidence, placée sous tous les regards, y compris les moins attentifs. Mais nul ne voit rien, apparemment, raison pour laquelle Marlioz veut à tout prix que son propre secret saute au visage du limier qu'il aura lui-même attiré par un stratagème aussi efficace que convenu : l'auto-dénonciation, ficelle romanesque commode mais, caractéristique plus essentielle à mes yeux, ruse que celui qui est plongé, selon Sören Kierkegaard, dans l'hermétisme démoniaque, fomente tel un ultime appel pour qu'on le sauve de son enfer impénétrable, puisque c'est lui-même et nul autre qui l'a patiemment érigé tout autour de lui.

Cette évidence est d'un autre genre qui, lui, nous ferait rapprocher l'enquête, pourquoi pas la quête du journaliste, Julien Maillard, lancé sur les traces du maléfique Marlioz apparemment inspiré de François Nourissier (mais aussi de François Mauriac ou de Georges Simenon) qui, comme Picasso, peint ses personnages avec le sang des êtres qui l'entourent, dans une contrée que Marlow s'est ingénié à explorer, remontant le puissant fleuve dont la source est empuantie par Kurtz. Je sais que ce rapprochement entre Pervers et Cœur des ténèbres est avant tout d'ordre symbolique, car rien ne relie a priori les deux textes si ce n'est une atmosphère et, chose encore plus délicate à définir qu'une atmosphère, une gêne : Marlioz, comme Kurtz, tout en confessant ses tourments et en étant parfaitement conscient qu'il a dépassé toute limite, s'exonère de ses fautes, ici les rites épouvantables qu'évoque Marlow à demi-mots, là les ravages que l'écrivain diaboliquement froid provoque au sein de sa propre famille, puisque les uns et les autres sont accomplis pour les besoins de la cause, un idéal fallacieux tout autant que noir, le grand œuvre devant lequel il ne faut non seulement pas trembler, mais accepter par avance tous les sacrifices.

Toute enquête sérieuse ne peut qu'être une mise en danger de l'enquêteur ou de celles et ceux qui se lancent sur la trace d'un écrivain de légende, Victor Marlioz ou Benno von Archimboldi, tous deux maîtres en faux indices et subites disparitions, et nous comprenons assez vite que Julien Maillard, qualifié de «puritain des lettres» (p. 129) par ses ennemis, risque plus qu'il ne le dit à s'approcher du vampirique auteur d'Un amour en trop, son tout dernier roman qui est le cœur des ténèbres de son œuvre : lui qui s'est fait une réputation de justicier intraitable en éventant celle de fausses gloires ou de plagiaires germanopratins, lui qui ne cesse de «fouiller dans la vie des autres à la recherche de ce qu'il y a chez eux de faux, de frelaté, de leur part de mensonge et d'imposture» (p. 19), lui qui semble le plus apte à déjouer l'art que Marlioz maîtrise à la perfection et qui consiste à «berner les chasseurs de nouvelles à sensation qui rôdaient autour de lui depuis des décennies» (p. 71), le voici qui comprend de quel bois tordu est fait l'humanité spectrale des personnages de Marlioz, le voici pris dans les nasses du romancier qui a fondé son œuvre et sa renommée non point sur «l'exaltation de la beauté ou de la vertu», mais sur «le constat d'une humanité dévoyée qu'il disait tiré de son propre exemple» (pp. 28-9), lui qui a assis sa prolifique carrière sur une unique obsession, consistant «à ne faire que des victimes autour de lui» (p. 109). Maillard, à tout le moins, parvient à tirer son épingle du jeu, puisque c'est bel et bien le livre qu'il a écrit pour dénoncer Marlioz que nous tenons entre les mains, lequel, lui aussi, semble désigner de nombreuses ombres que nous n'aurions pas trop envie de voir se rapprocher de nous.

On pourra juger que la vision que Jean-Luc Barré donne d'un véritable romancier comme étant «un être par essence monstrueux» (pp. 108-9) est à peu près aussi romantique, donc fausse et infantile, que retorse est sa capacité à nous cacher, comme Poe dans sa Lettre volée, un secret tout en l'exposant aux yeux de tous. Car enfin, je veux bien que, pour les... besoins de la cause romanesque, Jean-Luc Barré ait fait de Marlioz une espèce de Monsieur du Paur public, menant grand train de vie et qui, contrairement à ce dernier, ne cesserait d'ourdir sa propre méphitique réputation en l'exposant plus ou moins directement dans chacun de ses romans. Mais c'est là considérer, puérilement je l'ai dit, que tout romancier, pourvu qu'il soit grand, est une ordure plus ou moins conséquente : là, je ne marche plus, car qu'est donc Marlioz si ce n'est un faiseur, dont le seul prestige est d'avoir réussi à faire croire aux journalistes et même aux universitaires (3) que ses textes étaient puissants, appartenaient au royaume, plus difficile d'accès qu'on ne le pense, de la littérature ? Qu'est, si l'on y tient, l'un des modèles de ce même Marlioz, François Nourissier, dont toutes les vilenies, romanesques ou bien réelles, les unes et les autres entremêlées au point qu'elles décourageraient la patiente sagacité du Démon, sinon un faiseur, un petit potentat du milieu éditorial parisien que plus personne ne lit, qu'encore moins de séides prennent la peine d'honorer et de défendre, sinon l'insignifiant Jérôme Garcin, qui n'a visiblement pas trop apprécié que l'auteur d'Eau-de-feu ait servi de modèle à Marlioz ? Je ne suis pas certain qu'un Thomas Wolfe, un William Faulkner, un Joseph Conrad ou un Alejo Carpentier, d'autres encore comme Herman Melville, autrement dit de véritables romanciers dont nous pourrons sans mal je pense nous accorder à saluer le souffle, l'incroyable puissance de création, puissent s'être appuyés, pour édifier leurs cathédrales verbales, sur des avanies, petites ou grandes, un misérable tas de petits secrets ou bien une décharge à ciel ouvert fumante de saletés toutes puisées dans les affres de leur vie personnelle, et cela d'ailleurs pour une raison fort simple, capable de déjouer «le plus perspicace des biographes ou des journalistes» ayant beau traquer des faits et des gestes jugés suspects, exhiber des trouvailles «comme autant de pièces à conviction» (p. 118) : ils n'avaient tout bonnement aucun petit secret à cacher puisqu'ils n'étaient préoccupés que d'un seul, celui-là immense, et, dans leurs textes où se déployait le chant éminemment complexe, polyphonique, qu'est une littérature embrassant comme nulle autre l'âme des personnages car elle se moque d'en signifier la petitesse mais exhausse tout un chacun, fût-il le plus misérable ou au contraire le plus grand, sur un faîte qui pourra nous les faire prendre pour modèles d'une humanité totale, misère et grandeur étroitement ajointées, ils se moquaient comme d'une guigne de jeter des indices qui auraient permis même aux plus grossiers des limiers de se douter que la littérature, celle qu'ils produisaient en si grande quantité que les lecteurs pouvaient à bon droit avoir l'impression de se noyer, était moins une «foire aux vanités» (p. 128) qu'un royaume dont il valait mieux ne pas examiner de trop près les fondations profondes.

En fait, ils écrivaient, tout bonnement, et tout leur servait de matériaux, en effet, comme à Marlioz qui lui, toutefois, confond à dessein la perverse (et, encore une fois, romantique, bien que décadente) leçon du Wilde du Portrait de Dorian Gray, en se laissant dévorer par la gueule infernale de son unique femme, fille et maîtresse, la littérature, lui qui a cédé à «l'emprise dévorante et absolue de l'écriture sur ceux qui avaient pris le risque de lui confier leur vie, jusqu'à laisser libre cours à tout ce qu'elle leur imposait» (p. 131). Ce sont uniquement des âmes faibles, veules assurément, se laissant effectivement tout imposer, mais certainement pas de puissants créateurs qui, je crois, toiseraient avec un sourire tranquille le pouvoir qui fait tressaillir Marlioz, puisque ses histoires «sont issues des expériences qu'il opère sur [ses proches] en les plongeant dans des situations dramatiques, toutes conformes à ses intérêts» (p. 139), puisqu'il «pousse le vice jusqu'à tout organiser au préalable, quitte à commettre des dégâts irréparables» (p. 162), tel le suicide de son enfant préféré. Pour décrire les tourments rongeant Marlioz, finalement assez lisse et tout au plus préoccupé de placer des bâtons ici ou là, pour empêcher que tel ou tel journaliste n'aille trop loin, il eût fallu disposer de la puissante sonde de Bernanos, s'enfonçant au plus profond de la conscience, et pas de la bougie, de la flamme de briquet si l'on y tient, que Jean-Luc Barré promène dans sa galerie de monstres finalement assez inoffensifs.

Ainsi, le plaidoyer de l'éditeur de Marlioz, pour spécieux et habile qu'il soit, est ridicule plus que faux et, d'abord, parce que rien ne nous est dit de la qualité intrinsèque, proprement littéraire, de l'œuvre de Marlioz, ruse de Jean-Luc Barré ou incapacité à aborder cette dimension par trop épineuse et, ensuite, parce que la question de la possible portée morale d'un grand roman n'est pas davantage posée. Je cite un passage de Durban, assez révélateur me semble-t-il de cette maigre casuistique : «En somme, Marlioz s'est toujours reconnu coupable de quelque chose dont il n'était pas directement responsable. Les malheurs, les drames qu'il a déclenchés autour de lui n'étaient liés qu'aux nécessités de son œuvre. Or, ce qui importe, ce n'est pas de savoir comment on fait les livres, avec quels moyens et au détriment de qui, mais les livres eux-mêmes. Les preuves, même les plus accablantes, ne servent à rien pour apprécier une œuvre. Marlioz considère la fiction comme supérieure à la vie. C'est la seule vérité qui compte : celle qui l'emporte sur tout le reste à la fin» (p. 194), et aussi «l'œuvre qu'il a tirée de tout cela. Cette vérité ultime qui passe par la littérature» (p. 196). Comme il serait facile, ici, d'opposer à cette vue convenue, appliquée, si peu originale en somme puisqu'il émane d'un habile faiseur bien davantage que d'un véritable romancier, mon travail de dissection des textes des moitrinaires obsidionaux Gabriel Matznef ou Richard Millet, dont les lecteurs, s'il en reste plus d'une douzaine en France, ne cessent de nous vanter les hauts mérites purement littéraires censés racheter les petits comportements abjects, les poses ridicules, les mensonges plus ou moins transparents et les véritables avanies parfumées de frais, conduites au bal où tournoient maladroitement quelques cocottes et demi-mondaines que nous aurions toutes les peines du monde, même fardées à outrance et retapées voire restaurées pour l'occasion, à confondre avec la grande littérature qui, elle, ne se donne à personne, surtout pas aux commis et aux poseurs impénitents, ni même à un éditeur se voulant romancier !

Notes

(1) Jean-Luc Barré, Pervers (Grasset, 2018).

(2) Statut du reste perceptible d'entrée de jeu, l'une des exergues (extraite du roman le plus célèbre de John Steinbeck) placées en tête du roman évoquant l'absurdité qu'il y aurait «de ne pas admettre les anges et les démons puisque nous les avons inventés».

(3) Belle trouvaille que cette méchante comparaison à propos des universitaires ratés «qui tirent leur prestige de se nicher dans l’œuvre des autres comme des rats dans un fromage» (p. 115).

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, pervers, jean-luc barré, éditions grasset, françois nourissier, claude durand |  |

|  Imprimer

Imprimer