« H. P. Lovecraft. Contre le monde, contre la vie de Michel Houellebecq | Page d'accueil | Pervers de Jean-Luc Barré »

01/10/2019

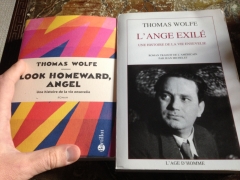

Look Homeward, Angel (Une histoire de la vie ensevelie) de Thomas Wolfe, par Gregory Mion

De la Mort au matin.

De la Mort au matin. Acheter Look Homeward, Angel sur Amazon.

Acheter Look Homeward, Angel sur Amazon.«[…] je vous donne ces détails indiscrets, que vous compreniez un peu la suite…»

Louis-Ferdinand Céline, Rigodon.

«De quelle perpétuelle, de quelle saisissante façon changeait le paysage !»

Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan.

«En tout cas, je savais mieux qu’eux ce qu’est la propriété. Qu’elle soit le vol, je m’en moquerais, mais elle est ce qui avilit, ce qui dégrade.»

François Mauriac, Un adolescent d’autrefois.

La quête d’un absolu

On se demande aujourd’hui s’il existe encore un éditeur comme Maxwell Perkins en mesure de travailler obstinément sur un manuscrit de l’envergure de Look Homeward, Angel (1). L’univers de l’édition littéraire, en particulier dans son périmètre occidental, est-il encore capable d’embrasser un monstre aussi rabelaisien et singulier que Thomas Wolfe au sein d’un milieu où tout se fait quasiment pour de l’argent ? Ces questions doivent nous alerter sur le devenir de la littérature et sur ce que l’on fait concrètement, désormais, pour aider n’importe quel Thomas Wolfe à sortir de son trou afin qu’il puisse répandre sur le monde la lumière naturelle de sa création. De nos jours, hélas, le livre est une espèce d’objet de consommation qui se dirige linéairement vers un terminus ajusté, dépliant une histoire démunie de pittoresque et qui s’efforce de convenir à un lectorat de masse. Les sorties de route de ces produits littéraires débités à la chaîne sont contrôlées, surveillées, soumises à des protocoles de mercatique, ce qui signifie que les habituelles promesses de «choc» et de «commotion», les assommantes déclarations anticipées d’immoralité, les battages médiatiques qui participent aux montées en pression avant la mise en vente officielle des produits concernés, tout cela, tous ces éléments de langage, évidemment, trahit l’absence des phénomènes annoncés parce que si ces livres reflétaient véritablement les pouvoirs qu’on leur prête, ils tueraient sur le coup la multitude qui les achète ou ils seraient d’emblée condamnés pour atteinte à la pérennité des bonnes manières. À l’intérieur de ces livres-là, les émotions ne franchissent pas les limites de ce qui est tolérable pour les troupeaux humains du libéralisme littéraire, si bien que l’amour, la mort, la violence, etc., tout s’y manifeste avec un esprit petit bras, avec un sens effarant de la banalité, en miroir d’une époque atomisée par l’avachissement des affects – ou la dé-radicalisation de l’expérience de la vie. En d’autres termes, aucune révolution formelle digne de ce nom n’est possible dans la littérature actuelle, aucun ébranlement du lecteur n’est prévu à l’horizon, et les bruyantes déclarations de profondeur, souvent émises par des journalistes aussi illettrés que les écrivains qu’ils apprécient, ne sont que des flatteries destinées à dissimuler la superficialité de ces impostures.

C’est la raison pour laquelle la postérité de Thomas Wolfe est de plus en plus menacée, d’une part à cause des réalités d’ores et déjà mentionnées, puis d’autre part à cause d’une démission accélérée des institutions censées défendre la grandeur littéraire et l’éclat des grandes idées. L’éducation aux chefs-d’œuvre commence à faire cruellement défaut, par conséquent on ne peut plus vraiment les lire, mais, pire encore, on manque d’écrivains susceptibles d’en écrire de nouveaux. Par contraste avec ces ambiances timides et cette mauvaise répulsion pour l’intelligence, à rebours de notre siècle hostile aux personnalité dont le talent est index sui, aussi aveuglant qu’une aurore saillante, il suffit d’imaginer que Thomas Wolfe est un jeune homme qui n’a pas trente ans lorsqu’il bâtit à mains nues le monument de Look Homeward, Angel, façon de dire que l’Amérique des années 1920 contenait dans ses entrailles un embryon turbulent, un germe trépidant qu’elle laissera pousser, croître, détoner tant et plus, puis, une fois cette croissance assouvie, à supposer qu’elle pût l’être, elle ira jusqu’à féconder le sol des années 1930 duquel jaillira l’œuvre non moins féconde de William Faulkner. Il suffit ensuite d’imaginer cette force de la nature entièrement vissée à son ouvrage, architecte fou et ouvrier possédé, livré à lui-même sur ce périlleux chantier où chaque phrase est semblable à un bloc de marbre qui pourrait écraser celui qui le transporte, où chaque mot, minutieusement inséré dans les murs de cette puissante rédaction, doit justifier l’existence d’un sanctuaire mythique. Il suffit d’imaginer cela pour évaluer le caractère monstrueux de l’édifice romanesque entrepris, son aspect quelquefois irrégulier, ses boursouflures ou ses impasses, sa gigantesque étendue qui n’a plus rien de commun avec nos publications minuscules et nos adulations avilissantes. La monumentalité de ce roman devait donc nécessairement dépasser les forces d’un seul homme, fussent-elles immenses et terrifiantes, mais, jadis, les artisans de l’impossible pouvaient rencontrer des amateurs de la folie et trouver auprès de ces providentiels complices de quoi remettre du cœur à l’ouvrage. Maxwell Perkins devint ainsi l’assistant d’un titan. L’éditeur eut la magnanimité de s’ajuster aux proportions énormes d’un génie, alors même que, dorénavant, c’est du génie que l’on exige de pitoyables ajustements et des capitulations qui le dénaturent. À eux deux, soudés par une même volonté de construire un phare dont le chatoiement intermittent pourrait chasser les ténèbres de l’humanité, frères siamois dont l’un tenait la plume et l’autre la feuille, à eux deux, ce faisant, Wolfe et Perkins élaguèrent certains passages du manuscrit, ils réfléchirent à la cohérence de telle ou telle scène, non point pour atténuer le tempérament extravagant du livre, non point pour lui garantir l’approbation générale, mais pour le rendre plus fidèle à ce qu’il était dans la tête perpétuellement ébouillantée de Thomas Wolfe. Du reste, comme Maxwell Perkins le relate dans un texte qui rend hommage au défunt romancier neuf ans après sa disparition aussi subite que précoce (cf. pp. 7-15), tout ce qui pouvait être retranché d’un manuscrit ou d’un autre devait se requalifier ailleurs, l’ensemble de l’œuvre de Wolfe formant à cet égard une cascade à mille détours, à mille énigmes, tous ces mystères convergeant vers une mer agitée où l’unité de ce travail colossal peut éventuellement se vérifier.

Conforme aux dimensions physiques et mentales de Thomas Wolfe, ce roman, ce tout premier roman, nous invite immédiatement à des endroits où nous n’avons pas pied, where we are unable to be in our depth, dans la profondeur de toutes les profondeurs, parmi «la vie ensevelie» qu’il va falloir essayer de conquérir dans toute sa dimensionnalité. Les pages liminaires de Look Homeward, Angel évoquent en cela une géographie des «brûlants labyrinthes» (p. 24) souterrains, inaccessibles à l’homme de la rue qui ne réclame pas le dessous des cartes, qui ne se soucie pas du «langage oublié» (p. 24), de cette grammaire antédiluvienne où s’expriment de vertigineuses vérités. Elles évoquent, ces pages d’exorde, une cartographie des articulations occultes qui président à la naissance et à la persévérance d’un monde, là où se fomentent aussi les nœuds de relations qui sécrètent une société, chaque homme n’étant qu’un modeste fil relié à d’autres fils et consolidant la corde invisible, labyrinthique et métaphysique traquée par le romancier, c’est-à-dire, ici même, l’intrigue illisible assidûment ficelée par un dieu et se faufilant dans tous les sous-sols de la planète, au plus près de cette «vie ensevelie» dont l’écrivain aimerait raconter l’histoire si particulière. Ainsi l’ambition de Thomas Wolfe est de rendre lisible et visible ce ficelage divin, ce canevas universel dont la moindre partie tangible, quelque part à la surface du monde, contribue à la légitimation d’un motif immatériel, total et pleinement harmonieux, gisant quelque part dans les profondeurs du même monde et suscitant la dramatisation de l’humanité. Il veut se comprendre lui-même au milieu de ces connivences prétendument impénétrables, au cœur de ce dédale divinement créatif et immanent où la littérature, pour faire bonne figure, doit s’adapter au furieux diapason de la Création si elle entretient ne serait-ce que la présomption de toucher du bout du doigt un début d’explication au monde tel qu’il va. Pour y parvenir, Thomas Wolfe s’intéresse à l’addition des moments qui ont constitué un individu, et cela concerne aussi bien les moments les plus ostentatoires que les moments les plus discrets, car tous les accidents d’une vie, tout ce qui nous arrive de significatif (décider de se consacrer à l’écriture) ou d’insignifiant (glisser sur une flaque d’eau), tout cela concourt au scellement de notre identité fondamentale, précisément là où notre existence se noue à l’une ou l’autre des jointures entées aux amarres tenues par les mains d’un Capitaine surhumain, Commandant des royaumes abyssaux. Nous sommes en quelque sorte innervés par une succession indéfinie de moments plus ou moins fondateurs, nous sommes absolument reliés à un dessein supérieur comme chaque note de musique conspire à l’intelligibilité d’une mélodie, et si l’on pouvait extraire de nous-mêmes une petite partie de notre étoffe, à peine un filament de ce qui nous unit au maillage affleurant de la vie, tout viendrait en même temps, tout se dénouerait sous nos yeux ébahis et l’on verrait alors à quel point tout est dans tout (cf. pp. 21 et 583), à quel point, finalement, tout relève d’un équilibre des présences et des absences et sympathise avec la totalité du mouvement terrestre (cf. pp. 462 et 478).

Ce livre est donc écrit par un auteur qui désire décomposer sa forme finie, défaire les petits nœuds de sa vie pour découvrir des attaches plus profondes, afin de se recomposer par la suite et de concevoir l’exacte position de son itinéraire parmi l’incommensurable labyrinthe des destinées. Il y aurait de ce point de vue deux manifestations de la vie nettement distinctes : d’une part une manifestation de surface, une vie non investie, une relative distance envers soi-même et envers à autrui, puis, d’autre part, une vie approfondie, celle que Thomas Wolfe convoite et qu’il désigne probablement par son «histoire de la vie ensevelie» qui sous-titre le roman avec éloquence. C’est sûrement à la racine du monde que Thomas Wolfe espère descendre, vers le mugissement des amarres où se tiennent les causes et les raisons dédaléennes du monde, vers l’idée absolue qui est synonyme de l’universel pour Hegel, peut-être vers le lieu, dirait le philosophe, où «sont revenues toutes les déterminations» en tant que moments innombrables d’une plénitude dont il faut sentir la richesse du déploiement continuel. Et dans le même tournant du texte où il calibre sa conception de l’absolu, Hegel établit une belle comparaison entre l’enfant et le vieillard, en cela que l’enfant et le vieillard peuvent tout à fait prononcer des «assertions religieuses» similaires, ils peuvent tous les deux confronter leurs souscriptions à l’absolu, mais le premier ne les prononce qu’en étant à l’extérieur de ce qu’elles disent, en perroquet obéissant, tandis que le second les prononce avec «la signification de toute sa vie», après les avoir scrupuleusement intériorisées et méditées, apprenant ainsi que le parcours ondoyant de la vie permet de mieux saisir la vérité absolue, laquelle n’est pas et ne saurait être un résultat figé dans une formule ou un dogme (2).

Dans la perspective de Thomas Wolfe et relativement à la comparaison hégélienne, l’écriture de Look Homeward, Angel se donne une chance de faire éclore le vieillard sagace, l’homme de lettres émérite, tout en étant toujours celle d’un jeune homme déboussolé par les possibilités infinies du monde. Or cette éclosion potentielle du vieillard n’est semble-t-il qu’une tentative de faire éclore «la vie ensevelie» sous la croûte des opinions, de la montrer à qui se sent prêt à la reconnaître, d’arracher provisoirement à la poitrine de la Terre son cœur battant, ce cœur homérique et retentissant qui bombe le torse du monde dans La montagne morte de la vie de Michel Bernanos, d’en faire entendre le rythme si caractéristique, le rythme absolu, et d’en assimiler la cadence immémoriale afin d’augmenter la connaissance que nous avons de nous-mêmes (3). L’enjeu recruté par Wolfe n’est pas de nous révéler définitivement le modèle de toutes les existences, le paradigme de l’homme ou quoi que ce soit d’apparenté, il s’agit plutôt d’acquiescer à la source immortelle de toute existence et de ne jamais considérer que cette source pourrait se pétrifier sous les assauts de nos déductions, voire s’exhiber facilement à travers une littérature unique en son genre. Autrement dit Thomas Wolfe essaie de retirer de l’addition de sa petite trentaine d’années la valeur d’une introspection qui vaille à la fois pour lui et pour nous, car nous sommes tous embarqués dans le même martèlement cryptique, dans les mêmes rhizomes exaltants, et, tous autant que nous sommes, nous devons admettre que chaque moment de notre vie induit un Grand Moment, une plus vaste collusion, une bonne raison de croire que l’origine de nos vies respectives se distingue préférablement dans chacune de nos progressions plutôt que dans chacun de nos aboutissements (parce que l’activité supplante le repos en vue de réfléchir à l’absolu fédérateur de la vie). Par conséquent ce n’est pas le terme de son existence que recherche Thomas Wolfe, en l’occurrence la finalité de sa présence au monde, mais il recherche dans les épisodes de sa vie la dynamique générale des choses – l’aventure commune sous l’aventure individuelle, la nécessité partagée sous les rapports de la contingence sociale.

L’écriture de Look Homeward, Angel est donc celle d’un enfant dissipé qui serait placé sous les ordres d’un cerveau millénaire, une dialectique de l’enfance irréfléchie et de la vieillesse avisée, d’où la forme souvent audacieuse du roman, certes, mais empoignée par des intentions d’une exceptionnelle maturité. Au fond la question posée par le livre pourrait être celle-ci : comment la famille Gant se montre représentative de la «vie ensevelie» et comment l’un de ses descendants, le «bien-né» Eugène au sens étymologique (p. 57), doublure fictive de Wolfe, incarne un pôle privilégié pour entrevoir le pays sacré de tous les ensevelissements ? Irrigué par un patrimoine génétique déluré du côté paternel, compensant les tendances bourgeoises et engourdies de sa mère, Eugène explorera longuement ce que son père n’a fait que pressentir par hasard et au gré de ses emportements d’anthologie. Disons que son père a démoli incidemment la Porte des Tréfonds et que le brillant Eugène a pu y pénétrer méthodiquement (cf. p. 327), jusqu’à en faire ce roman d’apprentissage que nous avons entre les mains, la condition diégétique se faisant l’écho de la condition extra-diégétique (et inversement), la vie de Wolfe se cristallisant dans la fiction et la fiction s’éprouvant dans l’inévitable luxuriance de la réalité.

Le père, la mère et le fils : l’inoubliable Trinité

La généalogie de la famille Gant s’ébauche dans l’exil : une racine européenne a migré sur les territoires américains et de là ont été engendrés cinq enfants parmi lesquels se recense Oliver Gant, l’impétueux paternel d’Eugène (cf. pp. 25-6). L’exil, pour les Gant, constitue le marqueur du mouvement, la trace persistante d’une propension à bouger, à voir du pays. Il y a aussi la balafre de la guerre civile qui marque au fer rouge l’idiosyncrasie d’Oliver, lorsque, adolescent, il assiste à la procession des troupes sudistes «en route pour Gettysburg» (p. 26). Sans doute est-ce là l’opportunité d’être aux premières loges de la mythologie du Sud, d’observer chez les soldats rebelles une vocation à exister plus dense que les aspirations du Nord (cf. p. 334). Quoique cela ne soit qu’une intuition de notre part, il faut assurément créditer cette vision des bataillons confédérés du statut de moment décisif, de moment of truth, comme si la charge des rebelles sonnait dans le cœur d’Oliver une charge animale, une occasion de se lancer pulsionnellement dans la carrière de la vie avec autant de bravoure que les combattants sécessionnistes. Cet élan sera par ailleurs complété en 1865 par la vision d’un ange gravé sur une dalle mortuaire, exposée dans la vitrine d’une boutique de pompes funèbres à Baltimore. Alors âgé de quinze ans, Oliver, aussi résolu que les insurgés du Sud, s’engage dans le métier de la taille de pierre assignée à l’embellissement des sépultures. Il s’installe dans un Sud en «Reconstruction» et les «nerfs […] encore à vif» à la suite du succès militaire et politique de l’Union (p. 27). Là, au milieu des fournaises du ressentiment et des climats, il emménage catastrophiquement avec une prénommée Cynthia, pauvre tuberculeuse qui finit par mourir de ses maladies et des caprices incandescents de son homme. La volonté féminine de faire souche n’a probablement pas convenu aux appétits nomades du sculpteur préposé aux pierres tombales. À l’endroit même où Cynthia comptait peut-être s’accomplir au sommet de la vague, sur un promontoire qui rapproche typiquement de la lumière du soleil, Oliver, lui, était accaparé par le creux de la vague, par des forces venues d’en bas, par des injonctions plus adaptées à sa fréquentation des cimetières où se dégagent sommairement les principes d’une «vie ensevelie». L’une voulait la lumière du tout-venant, les belvédères de la banalité, l’autre entrevoyait déjà des ténèbres susceptibles de contenir une lumière plus vive – plus vraie.

La suite de ce texte figure dans J'ai mis la main à la charrue.

Ce livre peut être commandé directement chez l'éditeur, ici ou bien, avec un bien meilleur résultat, chez Amazon, là.

Imprimer

Imprimer