Le seigneur des porcheries de Tristan Egolf ou le péché de lèse-évolution (12/05/2023)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Acheter Le seigneur des porcheries sur Amazon.

Acheter Le seigneur des porcheries sur Amazon.C'est dans un de ses savants articles que Michel Meurger, évoquant un texte assez peu connu de H. P. Lovecraft, Arthur Jermyn ou, plus précisément, Facts Concerning the Late Arthur Jermyn publié en 1920, rappelle que le célèbre maître de l'horreur fut fasciné par le motif, les méchantes langues diraient la pseudo-théorie, de la dévolution (1), et c'est dans ce même article pour le moins documenté qu'il emploie la belle expression servant de titre à notre note : «Les savants lovecraftiens font disparaître une pièce à conviction qui aurait pu permettre à des profanes de retrouver les traces d'un péché de lèse-évolution» (p. 69).

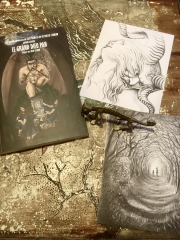

Sans évoquer plus avant Lovecraft avec d'autres textes que celui que nous avons cité, comme The Dunwich

Horror datant de 1928, ou même des auteurs bien oubliés comme Jean d'Agraives avec Le Rayon swastika publié en 1926 ou encore, de l'Anglais Joseph Compton Rickett, The Quickening of Caliban sous-titré A Modern Story of Evolution, nous devons quand même nous rappeler que le thème, à plus d'un égard fascinant, d'une dégénérescence de l'homme qui le ramènerait à ses débuts anthropoïdes, simiesques voire sommairement amibiens, est déjà bien connu d'écrivains comme Arthur Machen, ainsi que nous l'avons évoqué dans la longue étude servant de préface à la plus récente réédition du Grand Dieu Pan, dont l'influence fut prégnante, contamina, même, son traducteur français, Paul-Jean Toulet, comme cela est bien visible dans Monsieur du Paur.

Horror datant de 1928, ou même des auteurs bien oubliés comme Jean d'Agraives avec Le Rayon swastika publié en 1926 ou encore, de l'Anglais Joseph Compton Rickett, The Quickening of Caliban sous-titré A Modern Story of Evolution, nous devons quand même nous rappeler que le thème, à plus d'un égard fascinant, d'une dégénérescence de l'homme qui le ramènerait à ses débuts anthropoïdes, simiesques voire sommairement amibiens, est déjà bien connu d'écrivains comme Arthur Machen, ainsi que nous l'avons évoqué dans la longue étude servant de préface à la plus récente réédition du Grand Dieu Pan, dont l'influence fut prégnante, contamina, même, son traducteur français, Paul-Jean Toulet, comme cela est bien visible dans Monsieur du Paur. Cependant, il est à peu près certain que Tristan Egolf n'avait sans doute pas besoin de connaître toutes ces références plus ou moins érudites, d'autres encore tant le domaine est vaste, avant de se lancer dans l'écriture de son Seigneur des porcheries, puisqu'il devait pour le coup ne rien ignorer du premier roman de James Dickey, publié en 1970 et adapté au grand écran par John Boorman, Délivrance, un film qui frappa les esprits par plus d'une de ses scènes, tout comme il ne pouvait pas ne pas connaître la croisade éminemment satirique, carrément déjantée à vrai dire, de John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces écrite au début des années soixante, un roman avec lequel

celui de Tristan Egolf entretient plus d'une parenté, ne serait-ce que son ton délicieusement swiftien assez bien annoncé par le vieux terme qu'est «dunces», que l'on retrouve dans la fameuse épopée aussi héroïque que burlesque d'Alexander Pope, La Dunciade, et alors même que le personnage principal, Ignatius J. Reilly est, comme John Kaltenbrunner, un génie contrefait persécuté par les éléments, les autres personnages et le siècle lui-même, tous bien décidés à accélérer leur ruine et à les renvoyer de là où ils sont sortis, pour le plus grand malheur de leurs compatriotes.

celui de Tristan Egolf entretient plus d'une parenté, ne serait-ce que son ton délicieusement swiftien assez bien annoncé par le vieux terme qu'est «dunces», que l'on retrouve dans la fameuse épopée aussi héroïque que burlesque d'Alexander Pope, La Dunciade, et alors même que le personnage principal, Ignatius J. Reilly est, comme John Kaltenbrunner, un génie contrefait persécuté par les éléments, les autres personnages et le siècle lui-même, tous bien décidés à accélérer leur ruine et à les renvoyer de là où ils sont sortis, pour le plus grand malheur de leurs compatriotes.C'est encore Michel Meurger qui, dans une autre de ses études recueillies dans le même volume, affirme, à propos de L'Abomination de Dunwich cette fois-ci, qu'il n'a eu «d'autre ambition que d'apporter de nouveaux éléments pour une meilleure connaissance des sources» du texte de Lovecraft, raison pour laquelle il lui a paru nécessaire de restituer ce roman «à ce qui [lui] paraît l'un de ses contextes, celui des enquêtes eugénistes et du débat sur les familles de faibles d'esprit» (2). Michel Meurger traduit ce passage significatif, que nous pourrions parfaitement rapprocher de la description que Tristan Egolf donne de ce qu'il appelle des rats de rivière, autrement dit, de repoussants dégénérés, consanguins à divers degrés : les indigènes «sont maintenant plongés dans une décadence répugnante, ayant poussé très loin la régression si commune en maints lieux perdus de Nouvelle Angleterre. Ils sont arrivés à former une race à part, marquée des stigmates bien définis de la dégénérescence et des unions consanguines». C'est à croire que Lovecraft avait annoncé le visage déformé des rats des rivièresvivant, à l'abri des regards, aux environs de Baker, qu'ils n'hésiteront pas à venir incendier dans le roman d'Egolf, ajoutant de la confusion à une confusion déjà notable, et une touche d'horreur préhistorique à une situation pour le moins calamiteusement confuse.

Intéressant motif sans doute, objet qui sait de recherches, actuelles ou futures, mais ce n'est pourtant pas là le point central du Seigneur des porcheries (3), car le premier roman, époustouflant c'est une évidence, de Tristan Egolf, malgré nombre de ses caractéristiques que nous pourrions dire sociologisantes, n'est pas une enquête, fût-elle romancée, sur la

déchéance des petits blancs nord-américains. Nous serions beaucoup plus proches de la vérité intime de cette épopée des gueux, rabelaisienne en diable, en affirmant que son auteur à cherché à figurer les forces de destruction et de désordre, la surrection brutale de la désorganisation, le chaos en somme et, il faut le dire plus clairement, l'arrivée pour le moins rapide d'une très franche marée de merde et d'ordures menaçant de tout submerger, et d'abord la ville de Baker, débandade généralisée qu'organise, nef des fous géante que dirige mais aussi tente de conjurer John Kaltenbrunner tout au long de sa vie aussi épique que miséreuse, fantasque, obstinée et révoltée, énigmatique et passionnelle, au sens d'une Passion inversée, accomplissement d'une de ces anciennes Fêtes de l'Âne où tout était mis sens dessus dessous ou, comme dans Macbeth, cette pièce immense décrivant la rupture des fragiles équilibres de l'univers, où fair is foul, and foul is fair. Nous verrons que cette lutte contre l'entropie n'est elle-même que la défroque la plus évidente d'une intention plus profonde, qui rapproche Le seigneur des porcheries des plus grands cris de colère, la fascinante figuration d'une attente messianique en creux, John étant tout à la fois celui par lequel le scandale arrive, comme le Marius Ratti de Broch, et une figure brouillée de Sauveur, invitant ses compagnons maltraités, méprisés, moqués, «à décharger [leur] propre bile dans son pot de chambre, avant d'en repartir lavés», «ramenés sur terre avec une nouvelle ardoise vierge à souiller aux dépens d'un garçon de ferme mort» (pp. 601-2).

déchéance des petits blancs nord-américains. Nous serions beaucoup plus proches de la vérité intime de cette épopée des gueux, rabelaisienne en diable, en affirmant que son auteur à cherché à figurer les forces de destruction et de désordre, la surrection brutale de la désorganisation, le chaos en somme et, il faut le dire plus clairement, l'arrivée pour le moins rapide d'une très franche marée de merde et d'ordures menaçant de tout submerger, et d'abord la ville de Baker, débandade généralisée qu'organise, nef des fous géante que dirige mais aussi tente de conjurer John Kaltenbrunner tout au long de sa vie aussi épique que miséreuse, fantasque, obstinée et révoltée, énigmatique et passionnelle, au sens d'une Passion inversée, accomplissement d'une de ces anciennes Fêtes de l'Âne où tout était mis sens dessus dessous ou, comme dans Macbeth, cette pièce immense décrivant la rupture des fragiles équilibres de l'univers, où fair is foul, and foul is fair. Nous verrons que cette lutte contre l'entropie n'est elle-même que la défroque la plus évidente d'une intention plus profonde, qui rapproche Le seigneur des porcheries des plus grands cris de colère, la fascinante figuration d'une attente messianique en creux, John étant tout à la fois celui par lequel le scandale arrive, comme le Marius Ratti de Broch, et une figure brouillée de Sauveur, invitant ses compagnons maltraités, méprisés, moqués, «à décharger [leur] propre bile dans son pot de chambre, avant d'en repartir lavés», «ramenés sur terre avec une nouvelle ardoise vierge à souiller aux dépens d'un garçon de ferme mort» (pp. 601-2).Reproduisant la geste, pour le coup épique et non burlesque, de Thomas Sutpen faisant sortir de la boue son imposant domaine (de pierre et de chair et de sang, mais celui-ci, plus que l'autre, se révélera extraordinairement fragile), John Kaltenbrunner tente à son tour de défier les forces vives de la destruction mais, de guerre lasse ou bien parce qu'il est décidément marqué de toute éternité d'un signe négatif, devient lui-même agent du désordre. C'est dire que le personnage central de notre conte grotesque et drôlatique, dont la naissance aura été le sujet des pires racontars, est complexe et, plus que complexe, aussi ambivalent que paradoxal, tout à la fois capable de demeurer «la même plaie qu'il avait été depuis le départ», même si maintenant, selon l'un des compilateurs de notre histoire, un temps le compagnon de John, un certain Wilbur Altemeyer, «la même disposition tranchante» qui les «avait auparavant irrités sans bornes», lui et ses compagnons d'infortune ramasseurs de poubelles, sera désormais «saluée comme l'incarnation d'un idéal» (p. 349); en effet, si l'histoire de John a acquis la valeur d'une étrange parabole, ayant semé «les germes du mécontentement» (p. 351), d'une fable aussi sarcastique que désespérée pour temps modernes sinistrés, sa stature n'est rien de moins que sacrée, intouchable, réversible par essence entre deux pôles opposés, de construction et de destruction, de misère et de révolte, d'ordre et de désordre.

Si nous étions un de ces universitaires si pressés d'utiliser les petits jouets conceptuels que l'on semble inventer à seule fin de tromper leur ennui administratif, nous n'hésiterions sans doute pas, à propos du héros picaresque de notre roman, à parler de bouc émissaire, et nous nous en sentirions d'autant plus le droit que, dans le texte, une chèvre, joliment prénommée Isabelle, montre d'étonnantes aptitudes à la méchanceté, que tels malheureux cochons participent, malgré eux, à de risibles chasses une fois qu'ils ont été recouverts de graisse et que des bataillons de malheureuses dindes seront industriellement dilacérées, John Kaltenbrunner montrant d'ailleurs d'inquiétantes prédispositions à multiplier les abattages à la chaîne, sans la plus petite trace d'une dimension sacrale dont il semble pourtant être oint, comme si le veau gras ou plutôt le veau famélique, c'était lui.

Si, «Pour manipuler l'intouchable, il fallait être un intouchable» (p. 377, l'auteur souligne), c'est sans doute que John, de l'aveu même de son meilleur ami, passant auparavant «pour une malédiction et un fardeau», finira par être «soudain incorporé in absentia», et que, demeurant, certes, «un étranger, un marginal peut-être, l'inabordable sans aucun doute», il n'en deviendra pas moins «un de nous à présent, qu'il le sache ou non» puisqu'il était «devenu un torche-colline» et que, «sans l'avoir cherché, il avait scellé involontairement son destin de numéro vingt-trois»; toutefois, «aussi généralement inaccessible qu'il l'était, il devrait d'abord devenir une idée, une mascotte par excellence, un agent vengeur», tout cela, bien sûr, ajoute le narrateur, fondé «sur le peu que nous avions à notre disposition», avant, ajoute-t-il, «de se matérialiser comme un individu de plein exercice, réel, imparfait, mais remarquable» (pp. 341-2, l'auteur souligne).

Véritable «prince du sang» (p. 495), intouchable parmi les intouchables possédant le don «de distinguer différents stades d'usure et de délabrement chez les individus» (p. 494), John, devenu «catalyseur central» (p. 339), parce qu'il n'a rien demandé mais a lui-même étonnamment souffert, n'a strictement plus rien à perdre au moment de provoquer les événements que le narrateur inconnu (et d'autant plus remarquable que nous aurions pu être tentés de le confondre avec le diligent apôtre (4) qu'est Wilbur), ramasse dans les toutes premières lignes, rabelaisiennes ou même proustiennes à souhait, du roman, John donc revenu de tout, du pillage méthodique de sa maison par des harpies méthodistes puis de la destruction volontaire et acharnée de cette dernière, de ses propres mains, afin de lui-même choisir de ne pas se laisser complètement dépouiller par les satanées femelles à la prévenance diabolique, revenu aussi de la prison et d'une tentative de lynchage, John, parce qu'il ne vaut pas beaucoup plus qu'un torche-colline voire un rat des rivières (3), peut à bon droit personnifier pleinement un «sentiment de libération, de délivrance, d'extase même, que connaît celui qui s'est fait baiser au-delà de tout espoir» (p. 328), en bref : John Kaltenbrunner pourra sans rougir conduire la révolte des gueux, en ayant «réussi à transformer le visage de la communauté tout entière à l'image de son propre laisser-aller domestique» (pp. 497-8). Qui osera demander au Messie des comptes et lui reprocher son allure peu amène, sa tronche patibulaire et sacrément peu engageante ?

Mieux, même : devenu lui-même l'un de ces ramasseurs d'ordures que personne ne voit, un torche-colline donc et, lorsqu'il lui arrive de le voir, insulte, John, dont l'auteur aura plus d'une fois souligné l'intelligence remarquable contrastant avec «son manque d'instruction scolaire», mais aussi «l'esprit vif, les idées claires, le jugement sûr et, inutile de le dire, une volonté inflexible» (p. 289), en acquiert un statut insoupçonnable, bien apparenté avec l'ambivalence herméneutique que nous avons indiquée, statut proprement royal, fût-ce une royauté en exil, «la royauté étant innée, l'exil complet» (pp. 291-2), voie apophatique d'élection bien soulignée par la nature du contre-héros, «prodige tombé dans la déchéance» (p. 291), statut et dimension aussi drôles qu'énormes, rabelaisiens donc, encore une fois, John, dont l'énergie stupéfie des hommes habitués pourtant depuis des années à être insultés tout en ramassant la merde des honnêtes citoyens de Baker, sidérant les esprits par son absolue hétérogénéité à quelque norme que ce soit : «De toute notre existence, nous n'avions jamais vu quelqu'un qui soit animé d'une énergie aussi farouche. Plusieurs d'entre nous avaient approché Wilbur pour lui demander quel était le problème. Avait-il perdu tout son arbre généalogique dans une collision en chaîne de douze voitures ou quoi ? Des problèmes avec sa bonne femme ? Était-ce la drogue ? Était-il en conditionnelle ? Il devait y avoir une explication. Vu dans les rétroviseurs du camion [collectant les poubelles], il semblait assouvir la soif de sang d'une vie entière sur quelques sacs d'ordures» (p. 322).

Mieux, même : devenu lui-même l'un de ces ramasseurs d'ordures que personne ne voit, un torche-colline donc et, lorsqu'il lui arrive de le voir, insulte, John, dont l'auteur aura plus d'une fois souligné l'intelligence remarquable contrastant avec «son manque d'instruction scolaire», mais aussi «l'esprit vif, les idées claires, le jugement sûr et, inutile de le dire, une volonté inflexible» (p. 289), en acquiert un statut insoupçonnable, bien apparenté avec l'ambivalence herméneutique que nous avons indiquée, statut proprement royal, fût-ce une royauté en exil, «la royauté étant innée, l'exil complet» (pp. 291-2), voie apophatique d'élection bien soulignée par la nature du contre-héros, «prodige tombé dans la déchéance» (p. 291), statut et dimension aussi drôles qu'énormes, rabelaisiens donc, encore une fois, John, dont l'énergie stupéfie des hommes habitués pourtant depuis des années à être insultés tout en ramassant la merde des honnêtes citoyens de Baker, sidérant les esprits par son absolue hétérogénéité à quelque norme que ce soit : «De toute notre existence, nous n'avions jamais vu quelqu'un qui soit animé d'une énergie aussi farouche. Plusieurs d'entre nous avaient approché Wilbur pour lui demander quel était le problème. Avait-il perdu tout son arbre généalogique dans une collision en chaîne de douze voitures ou quoi ? Des problèmes avec sa bonne femme ? Était-ce la drogue ? Était-il en conditionnelle ? Il devait y avoir une explication. Vu dans les rétroviseurs du camion [collectant les poubelles], il semblait assouvir la soif de sang d'une vie entière sur quelques sacs d'ordures» (p. 322). C'est que John Kaltenbrunner, comme Thomas Sutpen, est puissamment taraudé par la nécessité d'aller plus vite que le chaos qui jamais ne relâche sa patiente reptation : «Durant ce temps, John fit de son mieux pour remettre la propriété en état. Mais à ce qu'il semblait, chaque fois qu'il effectuait une réparation, quelque chose d'autre se démantibulait aussitôt, la ruine avançait plus vite que la reconstruction» (p. 133), nous dit-on alors, jeune adolescent, il s'est mis en tête de redresser la maison où il vit avec sa mère, veuve d'un père escroc qu'il n'aura pas connu, Baker n'étant finalement que le miroir à peine déformant d'une Amérique du Nord, d'un monde occidental peut-être tout entier soumis à la destruction, à l'avancée inexorable de la bêtise, de la laideur, comme l'indique assez ce passage, qui se conclut par la précision selon laquelle cette progression inquiétante soulève l'estomac de John pourtant habitué aux déveines faramineuses : «Depuis les têtes de lard du mont Rushmore jusqu'à n'importe quelle masure bombardée à l'autre bout du monde, rien ne recelait dans son apparence une telle capacité à cloner un Reich d'eunuques que la révoltante sarabande de fantasmes médioaméricains qui s'étalait sur les murs de Holborn High» (p. 137).

Animé d'une ténacité extraordinaire, d'une énergie inouïe lorsqu'il s'agit de prendre de vitesse les innombrables agents de la dislocation universelle, John, tout à coup, peut s'effondrer, par exemple lorsqu'il est confronté au grignotage méthodique auquel se livrent les increvables harpies méthodistes, garces obsédées par l'appât du gain, par le dépouillement des familles connaissant des difficultés : «Il n'y avait plus à présent qu'un vide en décélération au lieu de a volonté jusque-là indomptable; une absence morne et venteuse là où auparavant la gâchette ultra-sensible aurait craché le feu sans délai. Même le décor avait inopinément abandonné son rôle d'exécuteur potentiel. Les baies vitrées n'invitaient plus à l'assaut. La Patokah avait renoncé à offrir ses tourbillons. Les murs de briques s'étaient désistés comme remparts à percuter. La toile de fond s'était brouillée. Les virtualités étaient innombrables, mais les possibilités réelles étaient inexistantes» (p. 165).

Les rats de rivière, plusieurs fois mentionnés dès l'entre du roman, font une intrusion caractérisée au moment où, en raison de la grève des ramasseurs d'ordures fomentée par John, Baker se transforme en un «cloaque grouillant à côté duquel la décharge elle-même ressemblait à un parc sur la Riviera» (p. 472), remugle géant principiel, véritable tohu-bohu pré-biblique, et qu'il ne reste «plus rien de solide à quoi se raccrocher» (p. 467) car, un temps du moins, on a pu croire que la grève des éboueurs allait affecter «l’État tout entier» (p. 499) et s'étendre, qui sait, au monde dit civilisé dans son ensemble. Voici comme le narrateur présente ces rebuts d'humanité : «Les rats de rivière vivent bien en deçà de ce que l'on considère généralement comme le seuil de pauvreté; la plupart d'entre eux ne manipulent jamais d'argent. Beaucoup n'ont jamais vu de leur vie un billet d'un dollar. Ils sont complètement autarciques. Ils s'installent au fond des bois dans des caravanes en ruine et des huttes de bûcherons abandonnées. Ils se nourrissent de poissons-chats et d'oignons sauvages. Ils ne vont pas à l'école. Ils ne fréquentent pas les villes [...]. Ils ne paient pas d'impôts, ils ne sont pas appelés sous les drapeaux, ils ne votent pas et n'ont aucun droit à une quelconque forme d'aide financière» et, ce point a son importance, «leur existence ne laisse pour ainsi dire aucune trace écrite» (p. 460, je souligne). En tout cas, les rats de rivière, avec la troupe innombrable des charognards et des parasites venus se repaître des monceaux babyloniens d'ordures, contribueront à accentuer le désordre régnant en maître, les rues de Baker étant «transformées en un marécage infâme qui tendait les bras aux rats d'égout», et cela alors même que, «à la veille du match de barrage Pottville/Baker» qui lui-même créera un homérique foutoir, un journaliste présent sur place n'hésitera pas à affirmer que «Baker ne semblait plus attendre que l'arrivée des quatre cavaliers de l'Apocalypse» (p. 527).

L'un des autres aspects les plus notables du Seigneur des porcheries tient à ce que nous pourrions appeler, si notre esprit s'était laissé envahir par le journalisme, une fête ou, mieux : une épopée du langage, quelque cocasse «fable appalachienne» qui finira bien par enfler «bientôt en un monstre incontrôlable» (p. 27), ou encore «une expérience de terrorisme poétique» (p. 393) dont plus d'une protubérance s'agitant comme une tête de Méduse coupée rappellerait la verve scatologique d'un Rabelais ou d'un Bloy, la jactance effrénée d'une créature purement verbale mais pourtant innommée et animée d'une vigueur langagière aussi peu commune qu'intarissable et qui elle-même ressemblerait à «un mandrill herpétique plongé dans les affres d'une fièvre masturbatoire» (p. 116), curieuse créature, donc, qui ne dégorgerait, mais à quelle puissance tout d'un coup débridée, qu'une puissante giclée de phrases, et présenterait la particularité priapistique de ne presque jamais faiblir, pour de nouveau projeter des javelots infaillibles qui se ficheront en plein centre de telle figure exécrée de personnage grotesque (ou de groupe de personnes, comme ces «cent cinquante yuppies végétariens bisexuels montés sur des scooters rose vif», p. 493) ou bien de s'épancher en cascades de visions cauchemardesques, en pandémonium échevelé (cf. pp. 143-4), en scènes d'une truculence corrosive, comme la mort inopinée de Mme Altemeyer qui, s'asseyant sur le trône pour y soulager une envie pressante, «avait simplement écarté les jambes, vu une paire de petits yeux brillants [d'un crotale des marais d'un bon mètre de long] qui la dévisageaient et succombé aussitôt à un arrêt cardiaque» (p. 269).

Il est du reste parfaitement évident que nous ne dissocions la précédente thématique de celle-ci que par commodité, car c'est bien évidemment parce que John Kaltenbrunner est lui-même amateur éclairé d'épopées (cf. p. 204) qu'il a pu donner une voix inoubliable à ses compagnons d'infortune, et c'est aussi parce que Baker a été la proie des forces les plus déterminées, bien qu'anonymes, de désorganisation, de dévolution, que la narration, fluide mais pourtant savante dans sa construction, va tâcher de bâtir un édifice qui, à la différence des rats de rivière, de la demeure prométhéenne de Thomas Sutpen et de la ferme passablement déglinguée de John Kaltenbrunner ne s'embourbera pas dans le marécage de «la matrice primitive» (p. 21) mise à nu par les événements de stature fabuleuse que nous détaille le roman, mais parviendra à constituer une espèce d'îlot, quelque dernier refuge garant de la véracité des événements passés, car John, c'est une évidence bien tranquille dont témoigne sa force de volonté intraitable, refuse d'être «agrégé à la masse des oubliés» (p. 99).

Cette épopée du langage comme un Philippe Bordas en rêve de livre en livre bavard et impuissant sans être capable de l'écrire, mêlant les registres de langue les plus diamétralement opposés, l'ordure et le»sublime, cet «obscur combat/débat dont les règles présumériennes avaient depuis longtemps disparu de tous les livres», cet «affrontement basé sur des hurlements gutturaux inarticulés et de douloureux gestes de flagellation génitale» (p. 417), cette coulée verbale remarquable pleine de bruit et de fureur (cf. p. 429), cette complexe «tentative de mêler archives publiques, folklore local et épopées de basse-cour en une récapitulation chronologique, basée sur des faits et d'une lecture agréable» (p. 576), sont eux-mêmes indissociables de l'ivrognerie provoquant «une avalanche d'humanité ivre de rage roulant vers la porte dans un grondement assourdissant d'os emmêlés» (p. 246), car c'est une langue plus d'une fois imprégnée lourdement des vapeurs de la dive bouteille mentionnée comme il se doit dans un «Pater aux petits oignons» griffonné «sur le mur des W.-C. hommes du Whistlin' Dick» par un auteur inconnu ayant décidé d'inscrire «cette célèbre épitaphe roteuse en allant faire chanter la porcelaine» (p. 238), et pourtant toujours superbement maîtrisée dans ses débordements carnavalesque, que nous offre Tristan Egolf, en fin de compte seul véritable témoin, rapporteur ou barde authentique de la geste héroï-comique et des miracles insignes de John Kaltenbrunner qui aura poussé des hommes aussi perdus que lui mais doués de moins de volonté à relever la tête, leur aura redonné leur dignité, quitte, une fois mort, à ce qu'ils soient eux-mêmes surpris de «revenir à lui en temps de besoin, à revenir à son hurlement décharné dans la jungle comme à [leur] antidote dernier cri contre la folie ordinaire» (p. 601).

Notes

(1) Michel Meurger, De l'homme au singe : dévolution et bestialité dans l’œuvre de H. P. Lovecraft, in Lovecraft et la S.-F., volume 2, Cahier d'études lovecraftiennes, V, éditions Encrage, 1994, pp. 58-71.

(1) Michel Meurger, De l'homme au singe : dévolution et bestialité dans l’œuvre de H. P. Lovecraft, in Lovecraft et la S.-F., volume 2, Cahier d'études lovecraftiennes, V, éditions Encrage, 1994, pp. 58-71.(2) Dans l'étude intitulée Des Jukes aux Whately : «the Menace of the Under-man» in op. cit., pp. 142-70, p. 170.

(3) Le seigneur des porcheries : Le Temps venu de tuer le veau gras et d'armer les justes (traduction de Rémy Lambrechts, Gallimard, coll. Folio, 2009). L'édition originale, en photo, a été publiée en 1998 par Picador : Lord of the Barnyard: Killing the Fatted Calf and Arming the Aware in the Cornbelt. Voici un certain nombre de fautes, principalement des absences de ponctuation, que j'ai relevées dans l'édition française. Je n'ai pas besoin d'insister sur le fait que l'éditeur se contrefiche royalement de ce travail non rémunéré que je viens lui servir sur un plateau virtuel : absence de point final après «devra se faire», p. 29, également après «d'une puanteur cryptique», p. 139, mais aussi après «renforcée d'une barre», p. 155, à la fin de la phrase «Il avait bien choisi sa cible, sciemment ou non», p. 197, après «une explosion publique encore latente», p. 351, à la fin d'une «grève générale déclenchée par ses employés», p. 419, à la fin de «il allait au match», p. 543, après «vers la sortie», p. 567, à la fin de «l'histoire de la vallée», p. 573, après «dévoilant son cul grêlé», p. 583, après «dans sa cage», p. 584; absence de trait d'union («mutuellement», p. 144; «ce soir-là», p. 318; «commencer», p. 508, «ne plaisantait pas», p. 530, «consciencieusement», p. 547, «débordements», pp. 559-60, «surmontant», p. 602); virgule fautive dans «des conducteurs de chariot à fourche de service» (p. 306); absence de s final dans «en lettres capitales» (p. 312); «Tous trois avaient parcouru» (p. 319); répétition de l'adjectif «insoutenable» à quelques mots près (p. 326) ainsi que de «terribles» (p. 540); «émettait» (p. 432); «la moindre» (p. 459); «il était l'ennemi public numéro un du pays» (p. 514); comme je le

rappelle toujours, «ne... pas» est une seule locution négative, ce qui signifie que ce sont ses deux termes qui doivent être soulignés, et non un seul (cf. p. 518); absence d'une virgule après «d'un air morne» (p. 540); il manque le numéro d'une page (362).

rappelle toujours, «ne... pas» est une seule locution négative, ce qui signifie que ce sont ses deux termes qui doivent être soulignés, et non un seul (cf. p. 518); absence d'une virgule après «d'un air morne» (p. 540); il manque le numéro d'une page (362).(3) Notons ainsi que l'écrivain mentionne «l'apparition de la théorie de l'Avorton ferroviaire/Rat de rivière» (p. 25) censée expliquer la naissance réputée légendaire de John Kaltenbrunner. Son biographe dément sobrement ses ragots : «C'est une chose à laquelle Baker devra se faire. Il est né comme il est mort, ici même, dans le comté de Greene. Point» (p. 29).

(4) Peut-être John n'est-il rien d'autre qu'un Christ contrefait, ses collègues de travail ayant «appris à prendre [son] avis pour parole d'évangile» (p. 544), alors qu'il tente de faire fermenter «l'odium proletaricum inhérent à la Corn Belt, qui avait été libéré et porté à maturation par la grève» (p. 547), puis, sous la houlette de Wilbur, tentant d'assembler le récit de «l'ensemble des injustices paradigmatiques, des constantes et des paradoxes de toute l'existence connue de John» (p. 599). Bien évidemment, il n'aura échappé à personne que le roman de Tristan Egolf peut à bien des égards être considéré comme une espèce de décalque chamboulé, à l'humour dévastateur, du parcours terrestre d'un Christ au rabais, seul peut-être capable de fanatiser une poignée de fidèles avant de prétendre prêcher la bonne parole aux quatre coins du monde et que, à ce titre, tout un réseau de motifs religieux pourraient être analysés, au premier rang desquels le sous-titre du livre, répété à la page 571.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, tristan egolf, h. p. lovecraft, arthur machein, michel meurger, le seigneur des porcheries, philippe bordas |  |

|  Imprimer

Imprimer