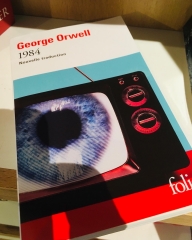

Mille neuf cent quatre-vingt-quatre de George Orwell (05/01/2023)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Études sur le langage vicié.

Études sur le langage vicié. Sur Le pouvoir de la langue et la liberté de l'esprit de Jacques Dewitte.

Sur Le pouvoir de la langue et la liberté de l'esprit de Jacques Dewitte. Dans la toute dernière ligne d'un petit texte aussi riche que stimulant à propos de George Orwell (1), Simon Leys pouvait affirmer qu'il ne voyait pas «qu'il existe un seul écrivain dont l’œuvre pourrait nous être d'un usage pratique plus urgent et plus immédiat» que l'auteur de 1984 car, «équipé pour faire une honnête carrière de probe et intelligent artisan des lettres, il est devenu en fait le prophète majeur de notre siècle». Ce double constat ressemble assez à une platitude, mais elle nous convient parfaitement car elle rejoint les dires de l'écrivain affirmant que la «bonne prose est comme un verre à vitre», vu que «l'on ne saurait rien écrire de valable sans livrer une lutte constante pour effacer sa propre personnalité» (2). C'est peut-être ce qui fit écrire à E. M. Forster (3) qu'Orwell «avait une passion pour la pureté de la prose», estimant que si elle se dégradait, c'était aussi la pensée qui se dégradait et, alors, «toutes les formes de communication les plus délicates [qui s'en trouveraient] rompues», poursuivant : «La liberté, disait-il, est liée à la qualité du langage, et les bureaucrates qui veulent détruire la liberté ont tous tendance à mal écrire et mal parler, à se servir d'expressions pompeuses ou confuses, à user de clichés qui occultent ou oblitèrent le sens».

Dans la toute dernière ligne d'un petit texte aussi riche que stimulant à propos de George Orwell (1), Simon Leys pouvait affirmer qu'il ne voyait pas «qu'il existe un seul écrivain dont l’œuvre pourrait nous être d'un usage pratique plus urgent et plus immédiat» que l'auteur de 1984 car, «équipé pour faire une honnête carrière de probe et intelligent artisan des lettres, il est devenu en fait le prophète majeur de notre siècle». Ce double constat ressemble assez à une platitude, mais elle nous convient parfaitement car elle rejoint les dires de l'écrivain affirmant que la «bonne prose est comme un verre à vitre», vu que «l'on ne saurait rien écrire de valable sans livrer une lutte constante pour effacer sa propre personnalité» (2). C'est peut-être ce qui fit écrire à E. M. Forster (3) qu'Orwell «avait une passion pour la pureté de la prose», estimant que si elle se dégradait, c'était aussi la pensée qui se dégradait et, alors, «toutes les formes de communication les plus délicates [qui s'en trouveraient] rompues», poursuivant : «La liberté, disait-il, est liée à la qualité du langage, et les bureaucrates qui veulent détruire la liberté ont tous tendance à mal écrire et mal parler, à se servir d'expressions pompeuses ou confuses, à user de clichés qui occultent ou oblitèrent le sens».Anthony Burgess, avec la verve drôlatique qu'on lui connaît et non sans une certaine mauvaise foi, tint assez prudemment loin de lui le roman de George Orwell, roman qu'il appelle cacotopie, pas assez loin toutefois pour ne pas lui consacrer un ouvrage étrange, à la fois critique souvent acerbe du texte d'Orwell et commentaire romanesque de son cru, par l'invention d'une fable intitulée 1985 qui présente, avec la situation commune à notre propre époque, de

troublantes similitudes (4). Quoi qu'il en soit, le jugement du catholique Anthony Burgess semble sans appel sur le noir roman de George Orwell puisque «1984 est moins une prophétie qu'un témoignage de désespoir. Non pas désespoir quant à l'avenir de l'humanité» mais bien plutôt «désespoir personnel d'une incapacité à aimer», ce constat étant suivi d'un jugement pour le moins étrange, en ceci qu'il ne fait aucune distinction entre l'écrivain et le roman qu'il a écrit : «Si Orwell avait eu de l'amour pour les êtres humains, O'Brien n'eût jamais pu torturer Winston Smith. La grande majorité des hommes et des femmes se contentent de regarder en ruminant comme la vache, pendant que Winston hurle de douleur et que la mort de la liberté achève de se consommer. C'est là un monstrueux travestissement des probabilités humaines» (p. 126). Notons que, deux pages avant, Anthony Burgess se déclarait choqué par «la dégradation scandaleuse de millions d'âmes individuelles rassemblées dans la généralisation d'une classe dites des proles (nos prolos) [qui] est peut-être, après la dévaluation de l'amour, le trait le plus terrible de 1984, et remarquons encore qu'il évoque L'Orange mécanique (cf. p. 115), un texte plus que célèbre ayant été selon ses dires assez mal compris, comme une tentative d'illustrer la liberté de choix fondamentale à la racine de l'être de la plus humble créature humaine, qu'elle soit une personne chérissante ou l'un de ces sauvages semant la terreur sur son passage : «Quelles que soient les conditions nécessaires au maintien de la société, les dons fondamentaux reçus par l'homme ne sauraient être niés. Les fruits du libre arbitre, qu'ils soient mauvais dans l'absolu ou dans la pratique, peuvent entraîner la punition ou l'empêchement par dissuasion, mais on n'a pas le droit de nous retirer la faculté elle-même» (p. 116).

troublantes similitudes (4). Quoi qu'il en soit, le jugement du catholique Anthony Burgess semble sans appel sur le noir roman de George Orwell puisque «1984 est moins une prophétie qu'un témoignage de désespoir. Non pas désespoir quant à l'avenir de l'humanité» mais bien plutôt «désespoir personnel d'une incapacité à aimer», ce constat étant suivi d'un jugement pour le moins étrange, en ceci qu'il ne fait aucune distinction entre l'écrivain et le roman qu'il a écrit : «Si Orwell avait eu de l'amour pour les êtres humains, O'Brien n'eût jamais pu torturer Winston Smith. La grande majorité des hommes et des femmes se contentent de regarder en ruminant comme la vache, pendant que Winston hurle de douleur et que la mort de la liberté achève de se consommer. C'est là un monstrueux travestissement des probabilités humaines» (p. 126). Notons que, deux pages avant, Anthony Burgess se déclarait choqué par «la dégradation scandaleuse de millions d'âmes individuelles rassemblées dans la généralisation d'une classe dites des proles (nos prolos) [qui] est peut-être, après la dévaluation de l'amour, le trait le plus terrible de 1984, et remarquons encore qu'il évoque L'Orange mécanique (cf. p. 115), un texte plus que célèbre ayant été selon ses dires assez mal compris, comme une tentative d'illustrer la liberté de choix fondamentale à la racine de l'être de la plus humble créature humaine, qu'elle soit une personne chérissante ou l'un de ces sauvages semant la terreur sur son passage : «Quelles que soient les conditions nécessaires au maintien de la société, les dons fondamentaux reçus par l'homme ne sauraient être niés. Les fruits du libre arbitre, qu'ils soient mauvais dans l'absolu ou dans la pratique, peuvent entraîner la punition ou l'empêchement par dissuasion, mais on n'a pas le droit de nous retirer la faculté elle-même» (p. 116).  C'est dans ses fameux Principes de la novlangue que George Orwell (5) évoque les caractéristiques d'un langage mécaniquement appauvri (6), censé triompher aux alentours de 2050, une fois qu'il aura remplacé complètement l'ancilangue (7), et appauvri au point de parvenir à «réduire l'être humain à quelque chose qui tiendrait du cerveau enfermé dans un bocal», comme l'écrivait l'auteur lui-même en 1937 (8). Selon Anthony Burgess, toujours désireux de réduire semble-t-il le talent d'écrivain d'Orwell, ce dernier n'aurait à vrai dire pas eu beaucoup d'efforts d'imagination à déployer pour inventer ce langage rabougri puisque son modèle se trouvait sous ses yeux ou plutôt, dans ses oreilles : «Nous avons déjà un langage auxiliaire mondial : l'anglais. C'est la langue du commerce et de la circulation aérienne, par exemple. Dans les année 30, Ogden et Richards fabriquèrent une forme d'anglais réduit, limité à environ huit cent cinquante mots, et qu'ils appelèrent le basic. Le gouvernement britannique en acheta les droits, et c'est là qu'Orwell entrevit la possibilité d'une langue claire, simple et orthodoxe, imposée au peuple par l’État». Burgess poursuit sur sa lancée, et cette prévision, on me l'accordera, convient parfaitement au délire de purification linguistique qui agite les mégères et viragos féministes désireux de transformer la langue française en un parc pour enfant (bien évidemment asexué) javellisé jusqu'à son dernier atome de non-conformité sémantique, en affirmant qu'il ne doute pas que, «en Grande-Bretagne, l'on voie poindre un jour une loi sur des restrictions du langage. Certains termes racistes comme kike (youpin), sheeny (youtre), wog (bicot) et wop (macaroni) et, le plus terrible de tous, nigger (nègre), sont déjà tabous, comme autrefois les obscénités de quatre lettres. La prochaine mesure sera de les mettre hors la loi». Mais ce mouvement de purification du champ lexical ne s'arrêtera évidemment pas là, ajoute Anthony Burgess, puisqu'il s'agira très vite de faire interdire des termes tels que

C'est dans ses fameux Principes de la novlangue que George Orwell (5) évoque les caractéristiques d'un langage mécaniquement appauvri (6), censé triompher aux alentours de 2050, une fois qu'il aura remplacé complètement l'ancilangue (7), et appauvri au point de parvenir à «réduire l'être humain à quelque chose qui tiendrait du cerveau enfermé dans un bocal», comme l'écrivait l'auteur lui-même en 1937 (8). Selon Anthony Burgess, toujours désireux de réduire semble-t-il le talent d'écrivain d'Orwell, ce dernier n'aurait à vrai dire pas eu beaucoup d'efforts d'imagination à déployer pour inventer ce langage rabougri puisque son modèle se trouvait sous ses yeux ou plutôt, dans ses oreilles : «Nous avons déjà un langage auxiliaire mondial : l'anglais. C'est la langue du commerce et de la circulation aérienne, par exemple. Dans les année 30, Ogden et Richards fabriquèrent une forme d'anglais réduit, limité à environ huit cent cinquante mots, et qu'ils appelèrent le basic. Le gouvernement britannique en acheta les droits, et c'est là qu'Orwell entrevit la possibilité d'une langue claire, simple et orthodoxe, imposée au peuple par l’État». Burgess poursuit sur sa lancée, et cette prévision, on me l'accordera, convient parfaitement au délire de purification linguistique qui agite les mégères et viragos féministes désireux de transformer la langue française en un parc pour enfant (bien évidemment asexué) javellisé jusqu'à son dernier atome de non-conformité sémantique, en affirmant qu'il ne doute pas que, «en Grande-Bretagne, l'on voie poindre un jour une loi sur des restrictions du langage. Certains termes racistes comme kike (youpin), sheeny (youtre), wog (bicot) et wop (macaroni) et, le plus terrible de tous, nigger (nègre), sont déjà tabous, comme autrefois les obscénités de quatre lettres. La prochaine mesure sera de les mettre hors la loi». Mais ce mouvement de purification du champ lexical ne s'arrêtera évidemment pas là, ajoute Anthony Burgess, puisqu'il s'agira très vite de faire interdire des termes tels que  «poofter (empaffé), fag (pédé), pansy (lopette), etc.», ce qui signifie qu'à ce rythme-là, «même votre bouquet de pensées (pansies) disposé sur un guéridon du salon risque de tomber sous le coup de la loi, à moins que vous ne le baptisiez bouquet de géraniums» (p. 311, l'auteur souligne). Philippe Jaworski, lui, ne citant pas Anthony Burgess ailleurs que dans la bibliographie de la récente traduction du roman d'Orwell (Gallimard, coll. Folio Classique, 2021) cite les Voyage de Gulliver de Swift pour finalement rejeter ce possible modèle, affirmant que ce qu'il appelle, si laidement, le néoparle «n'a pas de modèle» (p. 449).

«poofter (empaffé), fag (pédé), pansy (lopette), etc.», ce qui signifie qu'à ce rythme-là, «même votre bouquet de pensées (pansies) disposé sur un guéridon du salon risque de tomber sous le coup de la loi, à moins que vous ne le baptisiez bouquet de géraniums» (p. 311, l'auteur souligne). Philippe Jaworski, lui, ne citant pas Anthony Burgess ailleurs que dans la bibliographie de la récente traduction du roman d'Orwell (Gallimard, coll. Folio Classique, 2021) cite les Voyage de Gulliver de Swift pour finalement rejeter ce possible modèle, affirmant que ce qu'il appelle, si laidement, le néoparle «n'a pas de modèle» (p. 449).Les trois types de vocabulaires (A, B et C), de même que les règles de composition de la novlangue nous intéressent moins que son but, puisque ce langage est conçu «non pour étendre mais pour restreindre le champ de la pensée, ce à quoi contribuait indirectement le fait de réduire le choix des mots au minimum» (p. 465). De fait, la principale difficulté que rencontrent «les rédacteurs du dictionnaire de novlangue» n'est donc pas «d'inventer de nouveaux mots mais, après leur invention, d'en fixer le sens», autrement dit : «de décider quels autres mots leur existence [rend] caducs» (p. 472). Peu importe, en fin de compte, que le Parti fournisse aux masses de stupides divertissements et des fausses informations, qualifiés de «bouffaprole», pourvu que l'usage de la novlangue parvienne à son but : rendre impossible la poursuite d'une pensée déviante «au-delà de la perception de son caractère déviant», puisque «les mots nécessaires pour aller au-delà n'existent tout simplement pas» (p. 474). L'intention de la novlangue aspirant à la vertu du «canardire» (9) signifiant «caqueter comme un canard» (cf. p. 478), est «de rendre la parole aussi dissociée que possible de la conscience, en particulier quand elle touchait à des sujets idéologiquement non neutres» (p. 477) puisque, par rapport à la nôtre, la «novlangue avait un vocabulaire dérisoire que l'on s'employait sans cesse à réduire par de nouveaux moyens. En fait, la novlangue se différenciait de presque toutes les autres langues par le fait que son vocabulaire, au lieu de s'enrichir, s'appauvrissait d'année en année», chaque réduction apparaissant comme un gain, «puisque moins le choix est étendu, moindre est la tentation de se mettre à penser» (p. 478).

Il faut remarquer que sont finalement assez peu nombreuses les illustrations, dans le roman d'Orwell, de la novlangue proprement dite (voir par exemple les pages 66 et 74), infiniment moins nombreuses en tout cas que ne le sont, dans L'Orange mécanique d'Anthony Burgess, les figurations du nasdat, réelle prouesse d'inventivité lexicale réalisée par l'auteur, mais il n'en semble pas moins que, définitivement opérationnel dès 2050, la novlangue, considérée comme l'un des principes sacrés de l'angsoc (avec la doublepensée et la mutabilité du passé), a pu concrétiser et faire triompher l'avenir prédit par O'Brien à Winston Smith : «Si tu veux te préfigurer l'avenir, imagine-toi une botte piétinant un visage humain", et cela, ajoute le tortionnaire, «à tout jamais» (p. 415) comme si, par ce simple ajout de date, l'auteur ne nous laissait aucun doute quant au triomphe, peut-être même définitif, de l'écrasement de toute forme de rébellion.

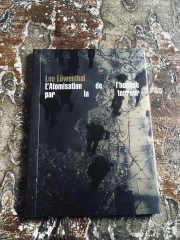

En fait, le roman d'Orwell nous décrit l'échec de Winston Smith, qui se demandait comment il lui serait possible d'interpeller l'avenir «tout en sachant que pas une trace de soi-même, pas même un mot anonyme griffonné sur un papier ne pouvaient matériellement survivre» (p. 48). De fait encore, la révolution semble avoir été menée à bien, puisque la langue a été rendue parfaite : «La novlangue, explique Syme à Winston Smith, est l'angsoc et l'angsoc est la novlangue» : «T'est-il venu à l'esprit, Winston, qu'en 2050 au plus tard pas un seul être humain en vie ne pourra comprendre la conversation que nous sommes en train d'avoir ?» (p. 87), prédiction troublante qui ne saurait nous étonner, une fois la première surprise passée : quels seraient les adolescents, voire les adultes contemporains qui comprendraient réellement, en profondeur, la façon de parler, les tournures de langue et même certains des mots employés par nos prédécesseurs voici 50 ans ou un siècle tout au plus ? Ainsi, l'orthodoxie absolue n'est pas de pouvoir jouir des maigres traces d'une pensée qui, par un effort surhumain de volonté, s'empêchera de sortir en dehors du cadre pour le moins drastiquement contraignant établi par Big Brother, mais «la non-pensée", autrement dit «n'avoir pas besoin de penser» : «L'orthodoxie, c'est l'inconscience" (p. 88), ce que Leo Löwenthal, dans un petit texte paru en 1946 dans la revue Commentary et intitulé L'Atomisation de l'homme par la terreur (Allia, 2022, p. 20), exprime de la façon suivante : «La victoire complète du totalitarisme équivaudrait à l'oubli complet de l'histoire, c'est-à-dire à une humanité dépourvue de réflexion, ou, en d'autres termes, à une humanité entièrement ramenée à sa matérialité naturelle».

En fait, le roman d'Orwell nous décrit l'échec de Winston Smith, qui se demandait comment il lui serait possible d'interpeller l'avenir «tout en sachant que pas une trace de soi-même, pas même un mot anonyme griffonné sur un papier ne pouvaient matériellement survivre» (p. 48). De fait encore, la révolution semble avoir été menée à bien, puisque la langue a été rendue parfaite : «La novlangue, explique Syme à Winston Smith, est l'angsoc et l'angsoc est la novlangue» : «T'est-il venu à l'esprit, Winston, qu'en 2050 au plus tard pas un seul être humain en vie ne pourra comprendre la conversation que nous sommes en train d'avoir ?» (p. 87), prédiction troublante qui ne saurait nous étonner, une fois la première surprise passée : quels seraient les adolescents, voire les adultes contemporains qui comprendraient réellement, en profondeur, la façon de parler, les tournures de langue et même certains des mots employés par nos prédécesseurs voici 50 ans ou un siècle tout au plus ? Ainsi, l'orthodoxie absolue n'est pas de pouvoir jouir des maigres traces d'une pensée qui, par un effort surhumain de volonté, s'empêchera de sortir en dehors du cadre pour le moins drastiquement contraignant établi par Big Brother, mais «la non-pensée", autrement dit «n'avoir pas besoin de penser» : «L'orthodoxie, c'est l'inconscience" (p. 88), ce que Leo Löwenthal, dans un petit texte paru en 1946 dans la revue Commentary et intitulé L'Atomisation de l'homme par la terreur (Allia, 2022, p. 20), exprime de la façon suivante : «La victoire complète du totalitarisme équivaudrait à l'oubli complet de l'histoire, c'est-à-dire à une humanité dépourvue de réflexion, ou, en d'autres termes, à une humanité entièrement ramenée à sa matérialité naturelle».  L'orthodoxie sera de rigueur lorsque les enfants les plus dévoués au Parti auront fini de dénoncer leurs propres parents, sachant qu'il n'est pas loin le temps où ils seront conçus par insémination artificielle (ou artsem en novlangue, cf. p. 108), et qu'il n'est pas davantage beaucoup plus loin, si cela se trouve, celui où même les souvenirs, telle «sorte de nostalgie, comme un souvenir ancestral» (p. 155) (10) mais aussi «la révolte silencieuse de vos os, le sentiment instinctif que les conditions dans lesquelles vous viviez étaient intolérables, et qu'elles avaient dû être différentes autrefois» (p. 121) seront définitivement abolis. Tout, alors, deviendra «indistinct, nébuleux», puisque le passé sera «raturé, la rature déjà effacée» et que le mensonge deviendra vérité (p. 123) et la novlangue elle-même, qui sait, caduque puisque existent au demeurant «des cartes préimprimées contenant de longues listes de phrases qu'on pouvait cocher» (p. 176). C'est dire en fait que «l'histoire s'est arrêtée», le Livre pouvant modifier son cours étant utilisé par le Parti (cf. p. 281) à son propre avantage, et puisque «rien d'autre n'existe qu'un présent infini» dans lequel ce même Parti «a toujours raison» (p. 244), vu qu'il lui est intolérable «qu'une seule pensée erronée puisse exister quelque part dans le monde, aussi secrète et impuissante soit-elle» (p. 396).

L'orthodoxie sera de rigueur lorsque les enfants les plus dévoués au Parti auront fini de dénoncer leurs propres parents, sachant qu'il n'est pas loin le temps où ils seront conçus par insémination artificielle (ou artsem en novlangue, cf. p. 108), et qu'il n'est pas davantage beaucoup plus loin, si cela se trouve, celui où même les souvenirs, telle «sorte de nostalgie, comme un souvenir ancestral» (p. 155) (10) mais aussi «la révolte silencieuse de vos os, le sentiment instinctif que les conditions dans lesquelles vous viviez étaient intolérables, et qu'elles avaient dû être différentes autrefois» (p. 121) seront définitivement abolis. Tout, alors, deviendra «indistinct, nébuleux», puisque le passé sera «raturé, la rature déjà effacée» et que le mensonge deviendra vérité (p. 123) et la novlangue elle-même, qui sait, caduque puisque existent au demeurant «des cartes préimprimées contenant de longues listes de phrases qu'on pouvait cocher» (p. 176). C'est dire en fait que «l'histoire s'est arrêtée», le Livre pouvant modifier son cours étant utilisé par le Parti (cf. p. 281) à son propre avantage, et puisque «rien d'autre n'existe qu'un présent infini» dans lequel ce même Parti «a toujours raison» (p. 244), vu qu'il lui est intolérable «qu'une seule pensée erronée puisse exister quelque part dans le monde, aussi secrète et impuissante soit-elle» (p. 396).Dans un monde où le dernier des résistants, si tant est que nous pourrions concevoir une telle aberration, serait vidé de son être pour être rempli de celui du Parti (cf. p. 398), nous n'avons même pas besoin d'invoquer, comme par exemple dans Le Meilleur des mondes, l'existence de quelque Grand Inquisiteur selon la célèbre légende dostoïevskienne. En effet, comme O'Brien l'affirme à celui qu'il torture, le Parti, autrefois, «recherchait le pouvoir parce que la masse, composée d'individus lâches et vulnérables, aussi peu capables d'assumer la liberté que de supporter la vérité, devait être dirigée et systématiquement manipulée par d'autres, plus forts qu'elle. L'humanité devait choisir entre la liberté et le bonheur; et, pour le gros de l'humanité, le bonheur valait mieux» (p. 407) alors qu'en fait, il ne

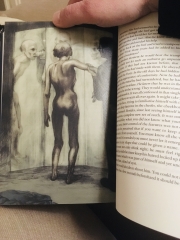

fait que rechercher «le pouvoir pour le pouvoir, et rien d'autre. Nous ne voulons pas faire le bien d'autrui; seul le pouvoir nous intéresse. Ni la richesse, ni le luxe, ni vivre longtemps, ni être heureux : ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir à l'état pur» (p. 408) ou, pour le dire en utilisant une image qui aura durablement marqué les esprits : «Si tu veux te préfigurer l'avenir, imagine-toi une botte piétinant un visage humain», et cela «à tout jamais» (p. 415), ajoute Orwell, cette terrifiante clôture du propos d'O'Brien rendant assurée, dirait-on, la victoire du Parti sur le dernier homme que symbolise Winston Smith, «gardien de l'esprit humain», lorsqu'il se regarde dans un miroir et qu'il ne se reconnaît même plus : «Une chose voûtée, grisâtre, squelettique, avançait vers lui. Son apparence était effrayante en soi, et pas seulement parce que Winston savait que c'était sa propre image. Il s'approcha du miroir. Le visage de la créature, à cause de son arrière-train voûté, semblait proéminent. Une triste figure d'oiseau encagé dont le front bosselé remontait sur un crâne chauve, un nez tordu, des pommettes meurtries de coups au-dessus desquelles les yeux étaient d'une fixité féroce. Les joues étaient creusées de sillons, la bouche aspirée vers

fait que rechercher «le pouvoir pour le pouvoir, et rien d'autre. Nous ne voulons pas faire le bien d'autrui; seul le pouvoir nous intéresse. Ni la richesse, ni le luxe, ni vivre longtemps, ni être heureux : ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir à l'état pur» (p. 408) ou, pour le dire en utilisant une image qui aura durablement marqué les esprits : «Si tu veux te préfigurer l'avenir, imagine-toi une botte piétinant un visage humain», et cela «à tout jamais» (p. 415), ajoute Orwell, cette terrifiante clôture du propos d'O'Brien rendant assurée, dirait-on, la victoire du Parti sur le dernier homme que symbolise Winston Smith, «gardien de l'esprit humain», lorsqu'il se regarde dans un miroir et qu'il ne se reconnaît même plus : «Une chose voûtée, grisâtre, squelettique, avançait vers lui. Son apparence était effrayante en soi, et pas seulement parce que Winston savait que c'était sa propre image. Il s'approcha du miroir. Le visage de la créature, à cause de son arrière-train voûté, semblait proéminent. Une triste figure d'oiseau encagé dont le front bosselé remontait sur un crâne chauve, un nez tordu, des pommettes meurtries de coups au-dessus desquelles les yeux étaient d'une fixité féroce. Les joues étaient creusées de sillons, la bouche aspirée vers  l'intérieur. C'était assurément son visage, mais il lui paraissait plus changé qu'il n'avait lui-même changé à l'intérieur. Il devait avoir enregistré des émotions différentes de celles qu'il avait ressenties. Il était devenu partiellement chauve. Au premier instant, il crut que ses cheveux étaient devenus gris, mais seule la peau de son crâne était grise. Hormis ses mains et le cercle de son visage, tout son corps était assombri par une saleté ancienne et incrustée. Ici et là, sous la crasse, on apercevait des cicatrices rouges et, près de la cheville, l'ulcère variqueux formait une masse tuméfiée dont la peau se décollait par plaques. Mais le plus terrifiant était la maigreur de son corps. Le baril de ses côtes n'était pas plus large que celui d'un squelette; les jambes avaient fondu au point de rendre ses genoux plus larges que ses cuisses. Winston comprit ce qu'O'Brien avait voulu dire au sujet de son profil : sa colonne vertébrale avait pris une cambrure étonnante, les minces épaules, courbées en avant, formaient une cavité au niveau de la poitrine, le cou décharné semblait ployer sous le poids du crâne. On eût dit le corps d'un homme de soixante ans atteint d'une maladie incurable» (pp. 420-1).

l'intérieur. C'était assurément son visage, mais il lui paraissait plus changé qu'il n'avait lui-même changé à l'intérieur. Il devait avoir enregistré des émotions différentes de celles qu'il avait ressenties. Il était devenu partiellement chauve. Au premier instant, il crut que ses cheveux étaient devenus gris, mais seule la peau de son crâne était grise. Hormis ses mains et le cercle de son visage, tout son corps était assombri par une saleté ancienne et incrustée. Ici et là, sous la crasse, on apercevait des cicatrices rouges et, près de la cheville, l'ulcère variqueux formait une masse tuméfiée dont la peau se décollait par plaques. Mais le plus terrifiant était la maigreur de son corps. Le baril de ses côtes n'était pas plus large que celui d'un squelette; les jambes avaient fondu au point de rendre ses genoux plus larges que ses cuisses. Winston comprit ce qu'O'Brien avait voulu dire au sujet de son profil : sa colonne vertébrale avait pris une cambrure étonnante, les minces épaules, courbées en avant, formaient une cavité au niveau de la poitrine, le cou décharné semblait ployer sous le poids du crâne. On eût dit le corps d'un homme de soixante ans atteint d'une maladie incurable» (pp. 420-1).Tel est le dernier homme, humilié après avoir été torturé, précocement vieilli, cassé («Si tu es humain, alors telle est l'humanité», p. 422) qui finira logiquement par perdre le combat qu'il avait engagé, qu'il croyait du moins avoir engagé contre Big Brother qui l'aura contrôlé et trompé depuis le début, en lui donnant l'illusion qu'il pourrait parvenir à se ménager plus de quelques heures de répit et de tendresse avec son amante. C'est fini, c'en est bien fini de sa rébellion, puisqu'en fait, il finira par comprendre qu'«il aimait Big Brother» (p. 462) et éprouvera à cette idée une douce chaleur.

Qui pourrait reprocher à George Orwell de conclure son roman sur une image aussi glaciale, privée dirait-on de la moindre possibilité de salut ? Qui ? Anthony Burgess peut-être, hanté par le dogme du péché originel auquel plus personne ne prête attention, l’Église en tête sûrement, à force d'édulcoration et de franche renonciation, Burgess se qualifiant lui-même de franc réactionnaire refusant «la machinerie de l'amélioration forcée», niant «la possibilité du progrès» mais n'abandonnant jamais, toutefois, «le désir de chérir la nature non régénérée de l'homme» (p. 118, op. cit.).

Notes

(1) Simon Leys, Orwell ou l'horreur de la politique (Flammarion, coll. Champs Essais, 2014), respectivement pp. 76 (l'auteur souligne) et 74.

(2) Simon Leys cite Orwell (The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Londres, 1968, volume 1, p. 7) à la page 81 de son livre.

(3) E. M. Forster, George Orwell in Two Cheers for Democracy (Penguin, 1972, p. 72), cité par Simon Leys à la page 73 de son ouvrage, lequel parle, à ce propos, d'un «petit essai de trois pages [qui] est tout à la fois critique, subtil et chaleureux».

(4) Anthony Burgess, 1984-1985 (traduction de l'anglais par Georges Belmont et Hortense Chabrier, Robert Laffont, 1979). Quelques fautes relevées comme : puent et non «nuent le poisson et les frites» (p. 24), absence de s à «autant de chose» (p. 51);

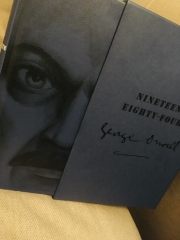

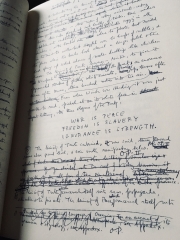

(5) George Orwell, Mille neuf cent quatre-vingt-quatre (Agone, traduction de l'anglais par Celia Izoard, postface de Thierry Discepolo et Celia Izoard, édition établie par ce dernier et Claude Rioux, 2022). Le texte d'Orwell, très fidèlement traduit pour ce que j'ai pu en juger, a aussi été correctement relu, même si demeure, ici ou là, l'écriture, certes autorisée mais pas moins relâchée de compte rendu, qui ne porte pas de trait d'union à la différence de procès-verbal (j'ai aussi noté l'absence d'un accent circonflexe sur «traînait», p. 151 et l'usage incomplet des italiques à ne... pas : «Il n' avait pas, p. 360). Il faut en tout cas se procurer cette belle édition qui, dans sa Postface, ferraille contre les différentes traductions (voir les photos ci-dessus), toutes plus ou moins bâclées données par les éditions Gallimard, ironise, suivant les remarques acerbes de Simon Leys, sur les tentatives de récupération de l'auteur par la fine fleur de la journalistiquerie française droitarde, et rappelle quel est l'intérêt, de nos jours, de comprendre le message véhiculé par le grand texte prémonitoire d'Orwell qui met en scène le danger venu de «la mise en place d'administrations de masse fondées sur l'oligarchie et le monopole» et qui, surtout, constitue le miroir fidèle de nos modernes sociétés occidentales (mondiales ?) où «les individus, dépendants d'administrations tentaculaires et d'inextricables chaînes d'approvisionnement, sont à la fois isolés et fragilisés par l'artificialisation croissante des conditions d'existence» (p. 506).

(5) George Orwell, Mille neuf cent quatre-vingt-quatre (Agone, traduction de l'anglais par Celia Izoard, postface de Thierry Discepolo et Celia Izoard, édition établie par ce dernier et Claude Rioux, 2022). Le texte d'Orwell, très fidèlement traduit pour ce que j'ai pu en juger, a aussi été correctement relu, même si demeure, ici ou là, l'écriture, certes autorisée mais pas moins relâchée de compte rendu, qui ne porte pas de trait d'union à la différence de procès-verbal (j'ai aussi noté l'absence d'un accent circonflexe sur «traînait», p. 151 et l'usage incomplet des italiques à ne... pas : «Il n' avait pas, p. 360). Il faut en tout cas se procurer cette belle édition qui, dans sa Postface, ferraille contre les différentes traductions (voir les photos ci-dessus), toutes plus ou moins bâclées données par les éditions Gallimard, ironise, suivant les remarques acerbes de Simon Leys, sur les tentatives de récupération de l'auteur par la fine fleur de la journalistiquerie française droitarde, et rappelle quel est l'intérêt, de nos jours, de comprendre le message véhiculé par le grand texte prémonitoire d'Orwell qui met en scène le danger venu de «la mise en place d'administrations de masse fondées sur l'oligarchie et le monopole» et qui, surtout, constitue le miroir fidèle de nos modernes sociétés occidentales (mondiales ?) où «les individus, dépendants d'administrations tentaculaires et d'inextricables chaînes d'approvisionnement, sont à la fois isolés et fragilisés par l'artificialisation croissante des conditions d'existence» (p. 506). (6) Notons que l'un des collègues de Winston Smith, travaillant à la onzième édition du dictionnaire de la novlangue, évoque les principaux traits de cette langue, affirmant qu'il lui faut ainsi détruire «chaque jour des dizaines, des centaines de mots» : «Nous taillons le langage jusqu'à l'os. Pas un seul mot de la onzième édition ne pourra devenir obsolète avant 2050» (p. 85), la novlangue étant ainsi «la seule langue au monde dont le vocabulaire diminue chaque année» (p. 86), elle qui parviendra à la fin à rendre «le crime de pensée littéralement impossible, faute de mots pour l'exprimer» (p. 87).

(6) Notons que l'un des collègues de Winston Smith, travaillant à la onzième édition du dictionnaire de la novlangue, évoque les principaux traits de cette langue, affirmant qu'il lui faut ainsi détruire «chaque jour des dizaines, des centaines de mots» : «Nous taillons le langage jusqu'à l'os. Pas un seul mot de la onzième édition ne pourra devenir obsolète avant 2050» (p. 85), la novlangue étant ainsi «la seule langue au monde dont le vocabulaire diminue chaque année» (p. 86), elle qui parviendra à la fin à rendre «le crime de pensée littéralement impossible, faute de mots pour l'exprimer» (p. 87).(7) Cf. Postface, p. 512.

(8) Ancilangue ou archéolangue comme l'appelle Jaime Semprun qui écrit, dans ce qui est certainement son ouvrage le plus connu, Défense et illustration de la novlangue française longuement évoquée sur Stalker : «La novlangue ne peut s'opposer qu'à la langue qu'elle vise à remplacer, langue que Jaime Semprun baptise, fort logiquement, l'archéolangue, dont la suppression bientôt totale ne pourra constituer qu'un heureux événement et avènement, ceux d'une société dont l'effondrement «si bien agencé de nos commodités techniques» pourrait seul faire renaître «d'anciennes pratiques» condamnables, comme celle consistant à croire, douce folie réactionnaire, que «cette langue périmée était une sorte de dépôt sacré, voire qu'en elle résidait quelque chose comme une âme immortelle, l'Esprit, le Verbe et autres chimères métaphysiques».

(9) C'est Winston qui, à propos du canardire qu'il entend proférer, évoque l'impression pour le moins désagréable qui suit : «Ce n'était pas le cerveau de l'homme qui parlait, c'était son larynx. C'étaient bien des mots qui s'échappaient de lui, mais ce n'était pas de la parole au sens plein du terme. C'était un bruit émis en toute inconscience, comme le caquètement d'un canard» (p. 90) que nous pourrions opposer au babil d'une grive qui, non loin de Winston et de sa maîtresse Julia étant parvenus à se rejoindre dans la campagne, «se poursuivit plusieurs minutes, étonnamment varié, sans jamais se répéter, comme si la grive faisait étalage de sa virtuosité» (p. 196).

(10) Remarquons la prégnance du thème des souvenirs qui, systématiquement, semblent mettre Winston Smith en garde contre l'affreuse évidence du monde qui est le sien (cf. par exemple pp. 193 ou 225).

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, 1984, george orwell, simon leys, anthony burgess |  |

|  Imprimer

Imprimer