Le Meurtre d'un enfant de Jean Cau à la lumière (diffractée) des Confessions d'un mangeur d'opium anglais de Thomas De Quincey (11/10/2022)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Mâles lectures.

Mâles lectures. Un tel titre, Le Meurtre d'un enfant, digne d'un entrefilet perdu dans la rubrique des faits divers d'une gazette imprimée dans les années 60 sur quelque mauvais papier caractéristique de ces années d'insouciante consommation, pourrait nous laisser croire que Jean Cau, l'indomptable Jean Cau a commis un de ces sordides romans que l'on ne lit que dans les transports en commun, afin de bien montrer, preuve à l'appui, à la communauté des lecteurs s'il en reste, que nous partageons son goût désastreux en matière de littérature, fût-elle de divertissement. Heureusement, il n'en est rien car, si ce titre est banal voire indigent ou, encore plus simplement, s'il n'a rien de significatif ni de frappant car il ressemble à des milliers d'autres titres strictement informatifs ou estampillés du sceau désormais inviolable du récit, le texte, lui, est magnifique.

Un tel titre, Le Meurtre d'un enfant, digne d'un entrefilet perdu dans la rubrique des faits divers d'une gazette imprimée dans les années 60 sur quelque mauvais papier caractéristique de ces années d'insouciante consommation, pourrait nous laisser croire que Jean Cau, l'indomptable Jean Cau a commis un de ces sordides romans que l'on ne lit que dans les transports en commun, afin de bien montrer, preuve à l'appui, à la communauté des lecteurs s'il en reste, que nous partageons son goût désastreux en matière de littérature, fût-elle de divertissement. Heureusement, il n'en est rien car, si ce titre est banal voire indigent ou, encore plus simplement, s'il n'a rien de significatif ni de frappant car il ressemble à des milliers d'autres titres strictement informatifs ou estampillés du sceau désormais inviolable du récit, le texte, lui, est magnifique.Le Meurtre d'un enfant, publié en 1965 chez Gallimard qui a dû une fois de plus oublier qu'il en a été l'éditeur est pourtant un très beau texte, l'un des plus beaux de Jean Cau selon Alain de Benoist qui lui a consacré d'intelligentes et émouvantes lignes dans Le Spectacle du monde en 2008, et c'est même un très beau texte d'une remarquable franchise qui, une fois encore, l'auteur se prêtant volontiers à l'exercice d'introspection, tend devant Jean Cau un miroir qu'il n'a jamais voulu être déformant ni flatteur,; il constitue donc et sans aucun doute tout l'inverse d'une de ces fausses biographies où un enfant, devenu adulte, se plaît à magnifier ce que fut son enfance ou, même s'il se refuse à ce toilettage peu glorieux, tente fallacieusement de reconstituer une vie engloutie, en y cherchant le sens de celui qu'il ne manquera pas de devenir et que, une fois devenu, satisfait et fier du chemin parcouru, il contemple dans celui qu'il a été, l'enfant trahit, tué par l'adulte oublieux, menteur et lâche : hélas, l'adulte est devenu, nous pouvons le parier, tout ce que l'enfant aura instinctivement détesté qu'il pût devenir. Un adulte est certes un enfant mort, et deux fois mort, la mise sous cloche des attentes et des rêves de l'enfant par l'adulte qui l'a remplacé pouvant être comprise comme un meurtre symbolique, un reniement le plus souvent définitif, pas même racheté par les larmes du vieillard devenu, un peu tard, nostalgique et attendri, quand il aura bien sûr conservé ses facultés mentales aussi intactes que possible, et ne sombrera pas dans la déchéance de l'adulte redevenu enfant et même moutard qu'il faut changer plusieurs fois par jour.

Pour Jean Cau qui toute sa vie tenta de rester, à tout le moins, un adolescent frondeur s'il ne parvint à incarner ou à mimer, sans affecter un ridicule consommé, un enfant que rien ou presque n'aurait dû distinguer de ses semblables, un adulte n'est rien d'autre que «l'héritier d'une enfance» mais, surtout, «le traître et le meurtrier d'un enfant», comme l'indique le rabat de couverture de notre livre, intéressant pour ce qu'il nous dit de la dynamique propre à cette fiction censée toutefois exposer une vérité générale : «La faute, écrit ainsi l'auteur, c'est d'avoir tué un enfant et comme toujours tu expieras ce crime et seras hanté par cette faute. C'est pourquoi il faut que tu te hâtes d'écrire ces fausses confidences vraies car sans doute te guette à quelque tournant l'imbécile paix qui te pétrifiera en adulte. À quel âge sonne l'heure de la prescription ? Tu as tué un enfant mais il y a si longtemps, si longtemps... D'ailleurs, il allait mourir et son crime est celui de tous, c'est-à-dire de personne, et la terre est peuplée d'assassins qui plantent leur tente à l'est d’Éden afin d'y mettre au monde des milliers d'innocents qui, à leur tour, deviendront des meurtriers» (1).

Le Meurtre d'un enfant est le récit, cruel et lumineux, bernanosien en diable (2), d'une désillusion, plus que cela : d'un abandon et, plus que cela encore, d'une véritable traîtrise nous l'avons dit, puisque tout homme est le traître de l'enfant, et même de l'adolescent qu'il a été. Traître à ses rêves de grandeur, de férocité, traître à son irrésistible enthousiasme : «Adieu, certitudes ! Avec l'âge, l'odorat devient infiniment subtil et il n'est point de cause, point d'idée, point de fait qu'on ne flaire longuement avant d'y toucher. On en perd quasi l'appétit» (p. 45).

Cet appétit, immense, scandaleux aux yeux des adultes, des Fatigués ou des Assis, pour leur donner un autre nom plus caractéristique d'une certaine bassesse convenue, établie et même, respectée et louée par d'autres adultes, est le signe de la force qui, une fois oubliée, trahie par l'adulte si désireux de se recomposer un passé flatteur (3), ne cessera plus d'indisposer les vieillards chamarrés de récompenses et d'honneurs, de provoquer leur colère aussi, de nourrir leur haine non seulement contre ce qu'ils sont devenus mais, plus secrètement encore, contre celui qu'ils ont, un jour passé, été (4) : «Avec chaque vague d'adolescents qui déferle sur la terre, le monde commence et le départ est donné et jamais les vagues ne sont aussi hautes que lorsque la mer est démontée par la tempête» (pp. 46-7).

Comment la colère de l'enfant ne serait-elle pas destructrice ? Jean Cau rappelle plus d'une fois la haute figure intraitable de Rimbaud (cf. pp. 81 et 118), l'enfant par excellence, l'adulte par erreur en quelque sorte et réclame, lui-même en tant qu'écrivain, d'être bousculé : «Où est-il le jeune écrivain qui osera nous traiter de paillasses, de vendus, de marchands, de complices et qui, à grands coups de pied expédiés dans nos ventres vérifiera jusqu'où nous les avons matelassés de son ? Où est-il celui qui vomira un bon coup sur le «sacré» de ces années 60 et qui, avec les yeux neufs de la rage (les nôtres, peu à peu, ont été crevés de mille coups d'épingle) osera nous dévêtir ? Où est-elle cette voix qui soudain claque comme voile au vent déployée et qui s'écrie qu'elle n'en peut plus de nos comédies ? Où êtes-vous, jeunes assassins qui entreriez dans nos rangs, le couteau haut levé, et qui frapperiez à tort et à travers, histoire de faire couler un peu de sang, d'entendre nos cris apeurés et, peut-être, histoire de nous obliger à nous défendre et de mesurer ce qui nous reste encore d'agilité ?» (p. 61). Un tel propos a dû choquer bien évidemment car s'il est toléré qu'un écrivain fasse juger celui qu'il est devenu par l'enfant qu'il a été, il est rigoureusement impossible que ses pairs puissent accepter que la colère salutaire de l'enfant que Bernanos qualifiera d'humilié puisse s'exercer contre leur cou flasque, leur bedaine de nanti.

Une telle position sera évidemment jugée par les sots et les prudents intenable, réactionnaire, fascisante même et, pour preuve, on brandira l'étrange fascination que l'enfant Cau semble avoir éprouvée en contemplant un jeu soldat allemand, assis sur un tank et étalant du beurre sur une tartine de pain avec un poignard, une image qui parcourt tout le texte, mais l'adulte Cau n'en a cure et ne recule devant aucune outrance qui, lue à haute voix sur la tribune d'un quelconque de ces raouts mélangeant éditeurs, auteurs, journalistes, demi-mondaines et très éphémères influenceurs (c'est tout un, en fin de compte), lui vaudrait l'estrapade en séance publique : «Je suis raisonnable. Je vote. C'est tout juste si je ne suis pas ministre... Mais, quoi, pas un assassin parmi vous qui rêve d'exterminer ingénieurs et démographes ? Pas un poète pour s'écrier qu'il est souhaitable que tout aille de plus en plus mal, qu'il serait bel et bon que d'atroces guerres enfin éclatassent, qu'ils seront aimables les temps bénis de l'analphabétisme et de la lèpre revenus ? Personne pour damner toutes les hygiènes et pour chanter les fumiers sans lesquels nous aurons des milliards de kilomètres d'autoroutes mais plus du tout de ces fleurs inconnues dont les racines se gorgeaient de purin ? Personne pour appeler de ses vœux le triomphe du Pire et la ruine du Bien ? Hein ? Plus d'assassins ? Rien que des policiers ? Plus de poèmes ? Rien que des lois ? Qui eût cru qu'un jour on installerait le téléphone rouge entre l'adolescence et l'âge d'homme...» (pp. 62-3).

Comment faire, comment tenter de se rebeller sans passer pour un provocateur ou, plus modestement, comment résister dans une société abjecte qui, qu'elle le sache ou pas, qu'elle le devine ou fasse mine de l'ignorer, est constamment sollicitée par l'idéal du Progrès à tout crin et dans tous les domaines, y compris celui de notre rapport à la souffrance, à la mort ou à Dieu ? Résister bien sûr, oui, et, si possible, planter quelques banderilles dans les flancs graisseux de l'immense bœuf qu'est devenue la France, l'Europe, le monde tout entier contaminé par les idées venues d'Occident (et maintenant revenues à lui pour le faire exploser comme une outre remplie de gaz puant), avec les conquérants qui, voici quelques siècles, risquaient au moins leur peau et peut-être plus que leur peau, leur âme. Agir clandestinement : «Nous serons comme des taupes et ne signalerons notre présence que par les tumulus de nos œuvres érigés sur la surface du désert» (p. 97). C'est quand même peu, n'est-ce pas, que cette portion congrue d'action, cette mièvre part du feu que l'on se réserve, soupçonneux du voisin au cas où il s'aviserait de pisser sur la fumerole, et qui ne se répand même pas sous la couche de feuilles en pleine fermentation, prête à resurgir à la moindre montée des températures. C'est pourtant tout ce que nous avons et, si nous n'y prenons garde, il nous faudra assez vite rejouer la scène classique imaginée par J.-H. Rosny aîné dans sa Guerre du feu.

Que celui qui fut le secrétaire de Jean-Paul Sartre pendant plusieurs années, et qui, pour cette noble raison qu'il prit assez à la légère semble-t-il, vit toutes les portes lui être ouvertes par une intelligentsia germanopratine, dans les «sections d'assaut» de laquelle il tira ses «années de service dans un scepticisme permanent et de contemplation souvent narquoise» (p. 156), intelligentsia de gauche dont il fut l'enfant chéri quoique terrible en soit, dès 1965, réduit à affirmer que son action ne serait plus que détournée, signalant, par sa hauteur aiguisée, la bassesse ambiante, voilà qui nous renseigne suffisamment sur le sort qui attend les jeunes premiers qui ne se contentent pas d'être des forts en gueule (et quelle gueule, et quelle présence, et quel accent furent ceux de Jean Cau !) mais qui, avec une maîtrise que nous pourrions, à notre époque, juger monstrueuse, inspectent le cadavre des vieilles idéologies putrides et, comble de l'irrévérence, flanquent sous le nez des mandarins la charogne méticuleusement inspectée : voilà, ce peu de tripes molles et puantes, c'est le diadème putride que vous n'avez pas été dégoûté de déposer sur votre tête comme une tiare adamantine.

Le grand soleil publié en 1981 chante «les anciens dieux, décapités, mutilés, émasculés, mais toujours rayonnants et prêts à revivre» mais, dans Le Meurtre d'un enfant, c'est Dieu qui occupe encore Jean Cau puisque «la seule chose qui mérite réflexion c'est de savoir si Dieu existe ou n'existe pas. Cette question a été, est et restera toujours sans réponse mais cela n'a pas empêché les hommes de se la poser et d'essayer d'y répondre» (p. 147); Dieu ou plutôt son absence ou encore, pour être davantage précis et lucide, notre fuite devant Dieu, selon le propos d'un Max Picard, que Jean Cau constate partout mais, d'abord, le plus douloureusement pour l'épris de beauté qu'il fut, dans les arts; parlant de l'artiste, voici ce qu'il écrit : «Maintenant, le voici libre et nu, qui se balance sur son trapèze au-dessus du néant. Vous avez voulu travailler sans Dieu et sans filet mais vos mains serrent chaque fois avec un peu moins de force la barre du trapèze» (p. 98). L'art sans verticalité, sans aspiration à une transcendance, est aussi insignifiant et plat qu'une boîte de Petri dont la précieuse culture aurait été écrasée par un rouleau compresseur : «Nous avons décidé qu'il n'était pas besoin de chercher Dieu dont nous avons décrété l'inexistence mais, au royaume de l'Art, l'homme ne saurait être son propre avenir et son propre prétexte puisque cette créature pourrie de mort n'offre pas le moindre intérêt» (p. 99). Un monde sans Dieu pourrait être comparé à une toupie impossible car dépourvue d'axe de rotation (et pourtant, elle tourne !); un monde sans Dieu est un monde plat, qui n'offre aucune profondeur, de celle que l'enfant voudra toujours combler de présences plus ou moins fantastiques ou même inquiétantes, et, sans profondeur, point de quêtes fabuleuses menées dans des royaumes dont l'âge adulte prétendra qu'ils n'étaient que chimériques : «Point de présence qui donne aux mensonges-souris des dimensions de montagnes. Point de regard qui invite à l'aveu et à l'abandon. On est libre de faire absolument tout ce que l'on veut, d'écrire absolument n'importe quoi et même de se suicider dans le sommeil d'une sieste» (p. 103). On est même libre de considérer, tiens, qu'Annie Ernaux est un écrivain digne de ce nom, de la récompenser comme tel et de la couvrir d'éloges journalistiques, dont la langue est si rétive et allergique à toute forme de complexité qu'elle se recouvre instantanément d'ulcères purulents dès qu'elle ose produire, comme un glaviot craché à la gueule de ce qu'il reste de vrais lecteurs, une phrase de plus de trois ou quatre mots.

Dans un monde sans Dieu, le risque n'existe pas, celui par exemple d'évoquer ce «jeune tankiste allemand [qui] beurre sa tartine à l'aide d'un poignard» (p. 107), celui de se tromper de camp ou ne serait-ce qu'éprouver un certain attrait, forcément suspect, pour la meurtrière bravoure de l'ennemi (5), ou celui de chanter la beauté la plus humble (6). Dans un monde sans Dieu, il importe peu de pousser l'enfant à devenir, au plus vite, un adulte qui délaissera les monstres imaginaires pour se consacrer à l'active promotion d'un vide pressé de se déverser dans un autre vide, qu'il sera bien évidemment impossible de combler même en y jetant la sueur de milliards d'individus.

Comment un enfant pourrait-il mentir à l'adulte qu'il est devenu ? : «D'abord enfant chez les pauvres, ensuite homme chez les bourgeois, je croirai toujours que l'enfance a été ma vérité et l'âge adulte mon carnaval. L'âge et l'expérience ont étouffé ce sentiment mais il continue à frapper contre les parois de la cave où je l'ai enfermé et à me dire obstinément (en morse) que la bourgeoisie est la grande réserve des farceurs intellectuels» (p. 121). Comment un enfant ne serait-il pas fasciné par le «poème que le nazisme, de la pointe d'un poignard, tatoua sur le ventre blanc de la paix» bien davantage que par l'évocation de questions de «politique, du docteur Schacht, des trusts, du racisme, de l'absence de liberté de la presse et des camps de concentration», autant de sujets qu'il laissera aux discussions pénibles des adultes (p. 109) ? L'enfance est cette impossibilité active que, pourtant, chacun d'entre nous a pu non seulement expérimenter mais se remémorer, une fois venu le temps des regrets, dans sa propre vie repliée, oublieuse, si banalement nostalgique : «Qu'agisse l'enfant mais c'est sous le regard usé de l'homme; qu'agisse l'homme mais c'est sous le regard impitoyablement clair de l'enfant» (p. 130); il est donné, parfois, rarement, la possibilité à des hommes adultes, non pas de mimer l'enfance ou de prétendre, à la manière d'un Gabriel Matzneff, l'éveiller car c'est toujours l'outrager, mais d'en évoquer l'innocence cruelle, et ces hommes que j'ai cités, Arthur Rimbaud, Georges Bernanos, Jean Cau, sont des écrivains qui, «au souvenir d'on ne sait quels souvenirs», hurlent «que tout est méconnaissable» (p. 144), et comprennent, pour ne jamais vraiment s'en remettre et s'en désoler de poignante façon au long de tant de leurs textes, qu'ils n'auront jamais connu que «le nom des choses avant les choses et la musique de la vie avant la vie» (p. 86). La vraie vie est absente, nous le savons tous, mais c'est la force du livre de Jean Cau que de rappeler que le temps si fugace accordé à l'enfance est ce qui, toujours, sauf bien sûr quand il n'y aura plus d'enfance (le Progrès à la gueule vorace, nous assure-t-on, saura bien remédier à ce fâcheux contretemps dans notre devenir-robot), nous permettra de nous en approcher le plus près.

Thomas De Quincey dans la Zone.

Thomas De Quincey dans la Zone. Il pourrait y avoir quelque forfanterie à prétendre que Thomas De Quincey, lui aussi, dans le complexe montage littéraire, digne d'une gravure de Piranèse (qu'il ne manque pas de citer) que constituent ses remarquables Confessions d'un mangeur d'opium anglais et ses suites disparates (7), a tenté de retrouver la grâce engloutie de l'enfance qui, sans doute bien davantage que l'opium qui n'est finalement qu'un moyen, constitue le sujet véritable de sa suite de textes assemblés sous le titre générique que j'ai dit et qu'une lecture pressée pourrait nous faire croire être mal appariés, enfance que le génial écrivain anglais aura toute sa vie cherché à retrouver, comme l'image belle et souffrante de celle qu'il a aimée, Ann, jeune prostituée l'ayant secouru lorsqu'il arpentait, misérablement, les rues de l'industrieuse Londres, une femme qu'il a perdue sans plus jamais pouvoir la revoir, ou tenter de la reconnaître, perdue dans une foule immense, mirage devenu plus précieux qu'une cité bâtie en or massif : «Ce fut, parmi les épreuves que la plupart des hommes rencontrent en cette vie, ma plus lourde affliction», écrit De Quincey dans la première partie de ses Confessions d'un mangeur d'opium anglais, et, «si elle a vécu, nous avons dû souvent nous chercher mutuellement à travers l'immense labyrinthe de Londres; peut-être même à quelques pas l'un de l'autre, distance suffisante, dans une rue de Londres, pour créer une séparation éternelle !» (p. 52). Cette séparation meut l'écriture, comme le montre l'exemple de Paul Gadenne avec La Plage de Scheveningen, qui, s'il lut Kierkegaard tentant de reconquérir, dans une dimension supérieure, essentielle, spirituelle voire religieuse, celle qu'il avait lui aussi (mais volontairement) perdue, réputée être la plus belle jeune femme du Danemark ne nous a pas laissé de témoignage, du moins à ma connaissance, sur une lecture de Thomas De Quincey qui aurait pu durablement le marquer et l'inspirer.

Il pourrait y avoir quelque forfanterie à prétendre que Thomas De Quincey, lui aussi, dans le complexe montage littéraire, digne d'une gravure de Piranèse (qu'il ne manque pas de citer) que constituent ses remarquables Confessions d'un mangeur d'opium anglais et ses suites disparates (7), a tenté de retrouver la grâce engloutie de l'enfance qui, sans doute bien davantage que l'opium qui n'est finalement qu'un moyen, constitue le sujet véritable de sa suite de textes assemblés sous le titre générique que j'ai dit et qu'une lecture pressée pourrait nous faire croire être mal appariés, enfance que le génial écrivain anglais aura toute sa vie cherché à retrouver, comme l'image belle et souffrante de celle qu'il a aimée, Ann, jeune prostituée l'ayant secouru lorsqu'il arpentait, misérablement, les rues de l'industrieuse Londres, une femme qu'il a perdue sans plus jamais pouvoir la revoir, ou tenter de la reconnaître, perdue dans une foule immense, mirage devenu plus précieux qu'une cité bâtie en or massif : «Ce fut, parmi les épreuves que la plupart des hommes rencontrent en cette vie, ma plus lourde affliction», écrit De Quincey dans la première partie de ses Confessions d'un mangeur d'opium anglais, et, «si elle a vécu, nous avons dû souvent nous chercher mutuellement à travers l'immense labyrinthe de Londres; peut-être même à quelques pas l'un de l'autre, distance suffisante, dans une rue de Londres, pour créer une séparation éternelle !» (p. 52). Cette séparation meut l'écriture, comme le montre l'exemple de Paul Gadenne avec La Plage de Scheveningen, qui, s'il lut Kierkegaard tentant de reconquérir, dans une dimension supérieure, essentielle, spirituelle voire religieuse, celle qu'il avait lui aussi (mais volontairement) perdue, réputée être la plus belle jeune femme du Danemark ne nous a pas laissé de témoignage, du moins à ma connaissance, sur une lecture de Thomas De Quincey qui aurait pu durablement le marquer et l'inspirer.Mentionner l'importance de cette séparation, c'est retrouver, certes d'une autre façon, le paradoxe que nous avons pointé plus haut à propos de l'enfance, déjà perdue au moment même où l'on y songe, et qu'importe si l'on me fait remarquer que ladite Ann est une jeune femme plus qu'une enfant puisque c'est secrètement pour retrouver sa figure que Thomas De Quincey finira par consommer massivement de l'opium, et c'est peut-être même pour retrouver ce qu'il a perdu, même sous le régime fallacieux du rêve, de la vision ou du délire (du cauchemar aussi, dira De Quincey), cela, être, enfant ou femme, situation même qui lui paraissait consubstantiel à son existence, qu'un homme commencera à consommer de la drogue, n'importe quelle drogue, jusqu'à se diluer dans son empire évanescent, ravagé par la perte de ce qu'il n'aura su, pu ou voulu retenir de toutes ses forces.

D'ailleurs, voici l'une des vertus de cette substance, l'opium bien sûr : «tu bâtis sur le sein des ténèbres, à l'aide des matériaux imaginaires du cerveau, avec un art plus profond que celui de Phidias et de Praxitèle, des cités et des temples qui dépassent en splendeur Babylone et Hékatompyle; et «du chaos d'un sommeil plein de songes», tu évoques à la lumière du soleil les visages des beautés depuis longtemps ensevelies, et les physionomies familières et bénies, nettoyées des «outrages de la tombe». Toi seul tu donnes à l'homme ces trésors, et tu possèdes les clefs du paradis, ô juste, subtil et puissant opium !» (p. 108). L'opium représente non seulement la clé des songes mais, beaucoup plus que cela, un moyen, dangereux et capricieux mais irremplaçable, d'accéder à une réalité supérieure, une minute d'illumination absolue durant laquelle «le passé, le présent et le futur» se fondent «en un instant redoutable de révélation fulgurante» (p. 256). Recourir à l'opium c'est tenter de s'ouvrir un passage entre différentes strates de réalité, non pas pour explorer l'une ou l'autre que pour essayer de fondre ces dernières en un tout figuratif et absolu, en suivant le lien caché, «mais révélé soudain pour un instant», entre «les stades de la vie les plus proches et les plus lointains [qui sont] obscurément reliés» (p. 258).

C'est dans Suspiria de profundis que je viens d'ailleurs de citer, la suite directe des Confessions, que Thomas De Quincey, obéissant à l'une de ses innombrables intuitions géniales s'accolant à quelque surprenante image (8), affirme que le cerveau fonctionne comme un palimpseste, comme il l'explique à quelque confidente imaginaire dont il moque gentiment l'ingénuité si typiquement féminine : «Que penses-tu, belle lectrice, d'un problème comme celui-ci : écrire un livre qui aurait un sens pour notre propre génération, qui n'en aurait plus pour la suivante, qui retrouverait son sens pour la troisième et qui le reperdrait pour la quatrième, et ainsi de suite, tour à tour sombrant dans la nuit et ré-émergeant au jour comme le fleuve sicilien d'Aréthuse ou le fleuve anglais du Mole; ou encore telle la trajectoire onduleuse d'une pierre plate à laquelle les enfants font effleurer le sein d'une rivière et qui tantôt plonge sous l'eau, tantôt égratigne sa surface, tantôt s'abîme dans l'obscurité, tantôt rebondit allégrement dans la lumière à travers une longue enfilade d'alternances ?» (p. 211).

Les enfants réapparaîtront quelques lignes plus loin, toujours à propos du palimpseste qui est censé, métaphoriquement du moins, expliquer le fonctionnement du cerveau selon De Quincey car c'est «à l'heure de la mort, ou encore dans la fièvre, ou encore dans les investigations de l'opium» que peuvent reprendre vie «les poèmes de joie ou de peine qui se sont gravés successivement sur le palimpseste» (p. 216). Ils ne sont en effet pas morts, «ils dorment» nous assure l'écrivain, qui reprend son premier exemple d'un palimpseste composé de trois textes (une tragédie grecque, une légende sainte et un roman de chevalerie) car, «par quelque puissant bouleversement du système, tout est ramené à son stade élémentaire» : «Le roman fantastique, lumière obscurcie de ténèbre, la légende semi-fabuleuse, vérité céleste mêlée d'humaine fausseté, se fanent d'eux-mêmes à mesure que la vie avance. Le roman a péri, que le jeune homme adorait; la légende s'est évanouie, qui leurrait l'enfant; mais les profondes tragédies de l'enfance [...] vivent toujours cachées, jusqu'à la fin, sous tout le reste» (p. 217), derrière lesquelles Thomas De Quincey a peut-être cru bon de devoir cacher la présence inexplicable et mystérieuse d'une horreur ayant dormi «sous des siècles d'un gel accumulé profond» (p. 260) qu'aurait fait fondre la chaleur de la transe opiacée.

Notes

(1) Jean Cau, Le Meurtrier d'un enfant (Gallimard, 1965), p. 41 (l'auteur souligne). Il fallait s'y attendre je l'ai dit, mais ce texte, comme du reste la plupart des livres de Jean Cau, est devenu introuvable ailleurs que sur les rayons, bien poussiéreux ou électroniquement vierges de toute saleté, des bouquinistes. Je n'y ai relevé qu'une seule faute : «Des brindilles de tabac incandescentes se détachent et tombent sur le pantalon» (p. 151).

(2) Comme en témoigne ce beau passage, y compris même, croyons-nous, dans son phrasé : «Ce livre, qu'on me pardonne, je l'écris sans plan et sans nul souci d'ordonner de quelque manière que ce soit la montée des émotions. Je l'écris sans calcul aussi. Oui, sans calcul. Tout ce qui me reste, lorsque je m'assieds à ma table, c'est le désir de cerner d'un trait tantôt très dur tantôt très tendre les visages flous de quelques émotions» (p. 51).

(3) «Il ne ment pas mais fabrique et présente au monde l'enfant monstrueux qu'une mémoire d'adulte a décidé de s'offrir à telle ou telle fin» (p. 56, l'auteur souligne).

(4) «Non, une enfance n'est pas une histoire racontée par un adulte. Cherche, cherche bien... Cet enfant, tu l'es encore aujourd'hui et ta haine n'est que celle que tu portes à un homme qui se promène dans un cimetière où chaque tombe enferme une idée. Cherche... avant que tu ne deviennes ce vieillard qui ne sait pas de quels désespoirs sera faite sa sagesse» (p. 58).

(5) «Un homme, dites, qu'est-ce d'autre sinon un enfant vaincu ? Et l'Allemagne nazie chantait un chant féroce et fou de barbarie et de jeunesse. Tu ne l'as pas chanté mais tu ne t'es pas bouché les oreilles. Simplement, tu aurais voulu chanter le même air, mais en français. Qu'on m'accuse. Ce n'est pas d'un homme que je parle (vous ne doutez pas qu'il serait plus prudent) mais d'un adolescent qui émerge de l'enfance» (pp. 108-9).

(6) «Nous nous gorgions d'un soleil qui saoule. Nous nous relevions, lavés de sueur, et sur le rocher ocre notre transpiration avait dessiné au fusain la forme de notre corps que le soleil effaçait bientôt d'un coup de torchon brûlant» (p. 100).

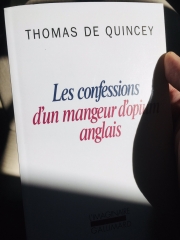

(7) Thomas De Quincey, Les confessions du mangeur d'opium anglais dont la première édition date de 1822, qui contient également Suspiria de profundis et La malle-poste anglaise (traduction et notes de Pierre Leyris, Gallimard, coll. L'Imaginaire, 2016).

(8) Dans le cas qui nous occupe, celle du Phénix : «Même la fable du Phénix, cet oiseau séculaire qui propage au long des siècles son existence solitaire et ses solitaires naissances par de perpétuels relais de fumées funéraires, n'est que le type de ce que nous avons fait avec les palimpsestes. Nous sommes revenus à chaque phénix dans le long regressus et l'avons contraint à révéler son phénix ancestral endormi dans les cendres sous ses propres cendres» (p. 213).

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, le meurtre d'un enfant, jean cau, mâles lectures, alain de benoist, les confessions d'un mangeur d'opium, thomas de quincey |  |

|  Imprimer

Imprimer