L'Assaut de Guillaume Gaulène (15/05/2024)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Gonçalo M. Tavares, Apprendre à prier à l'ère de la technique.

Les romans décrivant les effets d'une possession démoniaque ne sont pas si nombreux que cela, et ce n'est pourtant même pas cet aspect-là, après tout richement illustré par un Arthur Machen dans Le Grand Dieu Pan, un Joris-Karl Huysmans dans Là-bas ou En route ou un Georges Bernanos dans ses deux premiers romans, Sous le soleil de Satan et L'Imposture, ce n'est pas ce motif qui retiendra notre attention, tant il est finalement secondaire, n'a d'intérêt, du moins dans le roman de Gaulène, que détourné, pour nous indiquer autre chose (1).

Les romans décrivant les effets d'une possession démoniaque ne sont pas si nombreux que cela, et ce n'est pourtant même pas cet aspect-là, après tout richement illustré par un Arthur Machen dans Le Grand Dieu Pan, un Joris-Karl Huysmans dans Là-bas ou En route ou un Georges Bernanos dans ses deux premiers romans, Sous le soleil de Satan et L'Imposture, ce n'est pas ce motif qui retiendra notre attention, tant il est finalement secondaire, n'a d'intérêt, du moins dans le roman de Gaulène, que détourné, pour nous indiquer autre chose (1). Nous avons évoqué plusieurs fois chacun de ces écrivains et le lecteur intéressé pourra toujours se référer à nos nombreuses études qui montreront, à tout le moins, notre vieille et constante attention à la question de la figuration du démoniaque dans la littérature.

Pas davantage ne nous intéresse le mode d'infestation par lequel Satan, ici dédoublé en plusieurs figures aussi torves qu'implacables, s'en prendra à Sœur Éliane pour finalement s'emparer de cette jeune femme, toute proche, pourtant, d'être considérée comme une sainte et, quoi qu'il en soit, évidente figue mariale et intercessrice, qui aura tenté de secourir Nelly la possédée. Pas davantage encore ne nous intéresse la grossesse qui tuera cette jeune mère, Nelly toujours, pour aboutir à l'accouchement par césarienne d'une créature à la fois affreuse et irrésistiblement attirante, parfaitement démoniaque on s'en doute, cette thématique étant elle aussi l'objet d'évocations romanesques, comme celle d'Ira Levin dans Rosemary's Baby.

C'est qu'il y a, dans la série des ouvrages ayant figuré plus ou moins directement Satan, de plus puissants maîtres que Guillaume Gaulène, dont ce n'est du reste certainement pas l'esprit que de jouer, comme s'en affligeait Péguy, le jeu préféré des Modernes : faire le malin, et c'est aussi, sans doute, qu'il nous faut donc chercher ailleurs l'intérêt d'un texte mélangeant plusieurs thématiques, toutes tournant plus ou moins autour de la religion, de sa perte plutôt, de sa redécouverte à l'occasion d'une manifestation extrême, celle que le romancier cherche toujours, de livre en livre, pour sortir ses personnages de leur torpeur métaphysique et spirituelle, et les faire vivre, mon Dieu, une dernière fois, vivre, oui, avant que le néant ne les engloutisse.

Nous verrons qu'il s'agit peut-être de tenter de figurer, en des temps de détresse et devant l'échec manifeste du christianisme qui semble ne plus devoir agir que comme une espèce d'écho permettant, au mieux, de réconforter tel ou tel personnage en rejouant la comédie de gestes vidés de leur substance et signification sacrées, un ersatz de morale point totalement dépourvue d'aspirations à la grandeur et, si cette dernière n'avait même pas besoin d'être atteinte ou, tout simplement, ne pouvait décidément plus l'être, de tenter quelque acheminement vers la rectitude, dans les brisées de l'action d'un Dietrich Bonhoeffer, dans les soubresauts d'une crise comme l'expérimente l'un des docteurs de ce roman, un certain Desambres (tous ne sont point bons comme il l'est) qui tentera de sauver sa patiente d'une mort certaine, la souffrance de cette malade maléfique étant vécue comme une occasion de scandale pour le vieux fonds scientiste du praticien, qui, à tout le moins, lui permet de ressentir «pour la première fois le sens du Mystère» (p. 81), aidé en cela, il est vrai, par l'exemple de Sœur Éliane qui a prononcé des paroles qu'il a longtemps méditées, elle seule, selon lui, étant susceptible de le ramener à une foi qu'il déclare avoir perdue (cf. p. 99).

Tout s'achemine, ainsi, vers un point que la direction de l'orage (ou des vents, comme nous l'avions vu dans une autre œuvre du romancier) indique, révélation qui est rupture apocalyptique des sceaux annonçant le triomphe de la Bête; ainsi : «Un instant ils voient l'autel et des coiffes blanches courbées sur des prie-Dieu. Tout cela parmi les ténèbres de la nuit ployée sur elle-même et qui tremble dans l'attente d'on ne sait quoi de terrifiant, comme si un feu et des cendres brûlantes jaillis de tous les gouffres de la Création allaient soudain fracasser l'immobilité et le silence» (p. 143), et il paraît tout aussi évident, du moins à première vue, que Nelly est le réceptacle de cette formidable attente des puissances souterraines. Le Mal l'a souillée et consacrée, et de ce terrifiant Amant elle ne devra attendre nulle merci, alors que telle autre femme, pourtant assassinée par son propre mari qui aura été l'amant, vite repoussé, de Nelly, ne se détournera pas de son bourreau : «Assis, le buste droit, sans bouger. Et il n'était pas seul. Une ombre était devant lui. Et moi je savais qu'elle viendrait. Parmi tant de femmes qui ont aimé, toute leur vie se sont sacrifiées pour celui qu'elles aimaient, jusqu'au bout sont demeurées fidèles à celui qui s'éloignait, d'abord dans l'espoir d'un retour puis sachant que jamais il ne reviendrait, heureuses du moindre regard apaisé, d'une parole calme, attendries au souvenir des jours passés qui furent heureux, il n'en est pas une qui de l'Au-delà où sanctifiées elles ont reçu la récompense de leur amour ne serait ainsi venue consoler l'homme qui de leur vivant les a abandonnées, si durement, si violemment qu'il les ait quittées, et à cause de cet abandon s'est englouti dans le malheur» (p. 163).

Pourtant, Nelly, comme la Mouchette de Bernanos, est moins diabolique que désespérée.

Jeune femme sulfureuse dont tout le monde parle, sans origines connues du moins pendant une bonne partie du roman, devenue misérable alors qu'elle est issue d'une famille prestigieuse (origines qui, d'ailleurs, rappellent de vieilles légendes autour de la naissance de l'Antichrist), travaillant dur à l'usine puis rendant fou les hommes qu'elle croise, l'un d'entre eux, croyant être le père de l'enfant contrefait dont l'accouchement la fera mourir, se tuant par désespoir, avant d'avoir assassiné sa propre femme, pour vivre auprès de sa maîtresse qui n'en a cure et le rejette, ces quelques caractéristiques prêtent une consistance à un personnage qui n'en a guère, malgré de nombreuses remarques insultantes de ses propres congénères qui auront vite fait de renifler une chienne en chaleur perpétuelle. C'est que Nelly est moins corps attirant, garce consommée qu'esprit, seule proie réelle de Satan qui ne peut mépriser que l'enveloppe charnelle de ses malheureux hôtes dont il ne fera, au mieux, que le théâtre de sa puissance. Il n'en reste pas moins qu'elle pourra devenir, pour nombre d'homme qui l'auront fréquentée, le vecteur d'une damnation qui ne sera pas systématiquement considérée comme effrayante, si elle est le signe d'une élection tirant l'élu de la tourbe, de la masse indistincte des pauvres, ouvriers qui sont toutefois encore capables, dans la société française de l'époque, de protéger plus pauvres qu'eux, ces Algériens qu'il s'agira de cacher des policiers et de leurs indics. Dans cet élan qui veut à toutes forces briser le carcan de la vie quotidienne, commune, étouffante, nous retrouvons le Guillaume Gaulène du Vent d'Autan, non seulement n'hésitant pas à figurer sa propre place de romancier par l'entremise d'un narrateur qui, comme tel célèbre peintre espagnol, se peint dans un recoin de son propre tableau, mais exerçant sur son texte la pression des éléments déchaînés, vent incessant dans ce roman et tempêtes diablement romantiques dans L'Assaut, qui annoncent la Venue, ou plutôt, la contre-venue pour ainsi dire, le vent ébranlant les murs : «On l'entendait hurler. C'était une houle venue des profondeurs de la nuit et dont la ruée semblait prête à tout engloutir» (p. 170).

Finalement, le Démon, mais aussi ses innombrables serviteurs venus se presser autour du somptueux berceau, dans une scène parodiant une autre naissance (2), où se tient son propre infâme rejeton qualifié par le romancier comme étant «une incarnation nouvelle de Satan» (p. 220), ne sont que la manifestation la plus outrancière de la force d'opposition qui, systématiquement, se tient face à chacun des personnages que Guillaume Gaulène a figurés dans ses romans, et représente l'obstacle qu'il s'agira, à toutes forces, de surmonter, non point pour tenter de vaincre l'horreur du monde, mais pour ne pas sombrer dans sa boue, ce qu'un autre romancier, magnifique, a appelé la tentation du désespoir et de la révolte, voire, comme le fait Gaulène dans ce très beau passage, dans une sorte de démonisme moins goethien que satanique, nous rappelant ainsi quelle fut la puissance de Satan dans le premier roman de Bernanos : «Peut-être n'y a-t-il que lui et Dieu n'est-il qu'un rêve, un regret ou un souvenir de ce que nous fûmes dans les millions de millénaires écoulés ! Peut-être sommes-nous des Dieux ou des Anges vaincus et enchaînés, une race divine venue d'un autre astre et devenue sur une terre diabolique un troupeau misérable courbé sous des forces impitoyables. Et tout ce que nous entreprenons pour nous évader de la misère où elles nous plongent est voué à l'avortement. Tout avorte, se termine par une expulsion de sang et de matière pourrissante. Ainsi vient

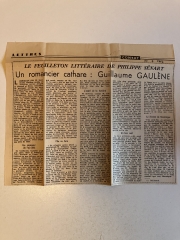

d'avorter l’œuvre de Monsieur Henry [un prêtre ouvrier que Nelly aura réussi à corrompre]. Celle du Christ lui-même est morte. Sa mise en Croix pour le rachat du monde est dérisoire. Il est dérisoire qu'en cette nuit de Pâques de pauvres être humains célèbrent une fois de plus, et depuis près de 2 000 ans, la gloire de la Résurrection et le recul des Ténèbres. Elles sont toujours là, enveloppant l'univers, et l’Église du Christ le sait bien et c'est pourquoi, en cette veillée pascale, elle multiplie ses exorcismes du cierge bénit et de l'eau sainte pour faire reculer Satan. Qu'est la flamme tremblante de ce cierge devant le brasier du Démon ? Quelle eau, si pure soit-elle, pourrait-elle venir à bout des pourritures de la terre et de la décomposition des âmes ! Ce coup d'aile ivre qu'a magnifié Mallarmé ne permettra pas à celui qui fut Cygne d'échapper à son exil. Pour nous détourner de ces envols inutiles, Pascal, sous la dictée de Satan, a écrit une phrase qui résonne en nous comme un glas» (p. 226), car c'est bien dans la résignation que réside, pour Guillaume Gaulène, le plus puissant prestige du Démon qui, dans ce roman du moins, rafle la mise, et ratifie l'analyse de Philippe Sénart affirmant dans Combat que L'Assaut est le roman du Samedi Saint. Nous pourrions dire, nous souvenant du titre d'un article savant lu voici bien des années, à propos de Dostoïevski ou de Sabato, je ne sais plus, que ce roman nous propose une véritable satanodicée, un terme que j'avais réutilisé dans cette note évoquant une autre sorte de démonisme, celui, de fer, terminal, de la Machine, ainsi que dans ma préface à Hommes et engrenages.

d'avorter l’œuvre de Monsieur Henry [un prêtre ouvrier que Nelly aura réussi à corrompre]. Celle du Christ lui-même est morte. Sa mise en Croix pour le rachat du monde est dérisoire. Il est dérisoire qu'en cette nuit de Pâques de pauvres être humains célèbrent une fois de plus, et depuis près de 2 000 ans, la gloire de la Résurrection et le recul des Ténèbres. Elles sont toujours là, enveloppant l'univers, et l’Église du Christ le sait bien et c'est pourquoi, en cette veillée pascale, elle multiplie ses exorcismes du cierge bénit et de l'eau sainte pour faire reculer Satan. Qu'est la flamme tremblante de ce cierge devant le brasier du Démon ? Quelle eau, si pure soit-elle, pourrait-elle venir à bout des pourritures de la terre et de la décomposition des âmes ! Ce coup d'aile ivre qu'a magnifié Mallarmé ne permettra pas à celui qui fut Cygne d'échapper à son exil. Pour nous détourner de ces envols inutiles, Pascal, sous la dictée de Satan, a écrit une phrase qui résonne en nous comme un glas» (p. 226), car c'est bien dans la résignation que réside, pour Guillaume Gaulène, le plus puissant prestige du Démon qui, dans ce roman du moins, rafle la mise, et ratifie l'analyse de Philippe Sénart affirmant dans Combat que L'Assaut est le roman du Samedi Saint. Nous pourrions dire, nous souvenant du titre d'un article savant lu voici bien des années, à propos de Dostoïevski ou de Sabato, je ne sais plus, que ce roman nous propose une véritable satanodicée, un terme que j'avais réutilisé dans cette note évoquant une autre sorte de démonisme, celui, de fer, terminal, de la Machine, ainsi que dans ma préface à Hommes et engrenages.Samedi Saint que celui de cet univers sans beaucoup de joie où la plupart des protagonistes, hormis sans doute Sœur Éliane qualifiée de sainte, qui succombera pourtant à l'assaut du Démon alors même que «tout serait bien obscur sur la terre», et qu'on «irait à tâtons, comme des aveugles, si dans la nuit qui soudain devient lumineuse parfois un saint ne se dressait» (p. 27), et Monsieur Henry que Guillaume Gaulène ne nous montrera cependant jamais directement, exécutent des gestes auxquels ils ne croient plus, sauf peut-être par politesse (3), suivant en cela l'exemple de leurs propres parents (cf. p. 54), passant, sans plus trop s'en rendre compte, devant telle «simple croix sans l'image du Crucifié, comme si la place était libre pour y clouer un autre corps étreint par la souffrance» (p. 33), celui de Nelly peut-être qui jamais ne semble prendre véritablement conscience du fait qu'elle est possédée et que les douleurs que lui provoquent l'être difforme qu'elle porte pourraient être données à d'autres, dans une fameuse figure de réversibilité des mérites si chère à Huysmans.

Roman du Samedi Saint que L'Assaut, où le Christ n'est qu'une ombre projetée, le narrateur, par exemple, déclarant ne plus savoir s'agenouiller, ses mains étant à tel point souillées, ajoute-t-il, qu'il aurait «honte de les unir en un geste de prière" (p. 207), Christ non point abandonné mais réellement oublié sur lequel tel personnage n'ose pourtant pas cracher, un premier temps du moins, affirmant que son acte lui porterait malheur, puis finit par le faire (cf. p. 52) et s'enfuit en dissimulant la Croix, alors même que la présence, plus que palpable, de Satan et de ses sbires, constitue pour le narrateur «la preuve de l'existence de Dieu» car : «Si j'étais capable de discerner sa présence, de subir son attrait, je n'étais plus un peu de matière mais j'avais une âme à sauver ou à perdre» (p. 77), en rapprochant cette dernière, qui sait, d'un de ces pauvres ouvriers que Monsieur Henry s'évertuera, lui le prêtre-ouvrier, à ramener à la foi, moins que cela même, qu'il tentera de consoler, au sens fort de ce thème qui implique d'assumer sa part de la douleur de l'autre, de sympathiser avec l'autre (sum-pathein, prendre sur soi la souffrance d'autrui, nous rappelle l'étymologie qui jamais ne se trompe), tentant ainsi de trouer les ténèbres amoncelées, esquissant un puits de lumière dans le Samedi Saint qui sera peut-être figuré ailleurs, dans un autre roman ou dans un acte accompli par Gaulène mais qu'il n'a jamais écrit ni même peut-être jamais songé à écrire, comme un salut fraternel jeté par-delà les années et les identités au Paul Gadenne des Hauts-Quartiers (4), et que nous trouvons exprimé dans ce très beau passage où Guillaume Gaulène prend la parole en son nom, du moins très personnellement : «Je suis celui qui rédige cette chronique. À l'aube je suis venu, frissonnant de froid le long d'une rue au bout de laquelle se dresse la haute tour de l'usine et son horloge dont les chiffres implacables surgissent d'un cercle lumineux hallucinant. D'autres rues, tracées au cordeau, plus étroites, plus obscures, et qui n'en finissent plus de s'enfoncer dans la misère et la désolation, la coupent à angle droit. À chaque angle, en bordure du trottoir luisant d'humidité, est entrouverte la porte d'un bistrot sordide, au sol recouvert de sciure de bois, où les ouvriers des équipes

sortantes viennent boire un peu de café et de l'alcool. Ils entrent avec des mouvements lents, s'asseyent en silence et demeurent là, accoudés à une table. J'avais envie d'entrer moi aussi, de m'asseoir près de l'un d'eux et de rester immobile, comme lui, dans la même attitude, sa respiration et la mienne unies dans un même rythme. M'identifiant peu à peu à lui j'aurais mieux participé à sa lassitude, à son découragement ou à son désespoir; avec lui je me serais interrogé sur le sens d'une existence vouée à un labeur exténuant; mais peut-être n'y avait-il en lu qu'hébétement, cerveau vide de pensée, corps qui n'aspire qu'au silence et à un repos semblable à celui de la mort !» (pp. 74-5).

sortantes viennent boire un peu de café et de l'alcool. Ils entrent avec des mouvements lents, s'asseyent en silence et demeurent là, accoudés à une table. J'avais envie d'entrer moi aussi, de m'asseoir près de l'un d'eux et de rester immobile, comme lui, dans la même attitude, sa respiration et la mienne unies dans un même rythme. M'identifiant peu à peu à lui j'aurais mieux participé à sa lassitude, à son découragement ou à son désespoir; avec lui je me serais interrogé sur le sens d'une existence vouée à un labeur exténuant; mais peut-être n'y avait-il en lu qu'hébétement, cerveau vide de pensée, corps qui n'aspire qu'au silence et à un repos semblable à celui de la mort !» (pp. 74-5).Dans L'Assaut, bel et étrange roman que Gallimard ne songera sans doute jamais à rééditer comme tant d'autres, il s'agissait avant tout, en somme, de réapprendre à prier à l'ère de la technique, alors que, «au loin, dans le ciel invisible", nous entendons «une rumeur sourde», Gaulène se demandant immédiatement après cette phrase si le ciel existe, et répondant : «Seulement la terre angoissée» (p. 143). Il est vident que, puisque nous nous sommes un peu plus enfoncés dans le mauvais rêve d'ampleur planétaire, il ne s'agit plus que de tenter d'apprendre.

Notes

(1) Guillaume Gaulène, L'Assaut (Gallimard, 1962). Notons tout de même que, comme Bernanos, Gaulène associe la présence indubitable de Satan à la lumière : «Parmi les ombres et la lumière, la lumière surtout, partout je flairais les traces et l'odeur de Satan» (p. 78). Quelques pages plus loin, la présence d'entités démoniaques est superbement évoquée dans ce passage que je cite intégralement : «Dans la chambre, tandis qu'au-delà de la fenêtre des nuées enveloppaient le ciel de leurs remous où semblaient flotter des vapeurs de soufre et de chlore, a lumière devenait de plus en plus floue, comme formée de molles

ondulations bleuâtres qui se concentrent toujours davantage sur elles-mêmes et dont le bleu s'atténue jusqu'à s'effacer. Elles deviennent imperceptibles. Elle disparaissent. Il ne reste plus qu'immobilité et silence. Mais il n'est pas de silence. Il n'est pas d'immobilité. Lorsque tout paraît en suspens un être humain doué de sens subtils peut voir ces ondulations qu'il croyait mortes se dégager lentement de tout ce qui paraissait inerte. À la vérité il ne les voit pas mais il a le sentiment de leur approche; elles le cernent, se glissent en lui, de plus en plus nombreuses, de plus en plus rapides, se renouvelant sans cesse; en lui elles s'amplifient, enserrant son âme qui s'épouvante et voudrait fuir, creusant autour d'elle des abîmes mouvants où elle est prête à s'engloutir. Entre ces murs où agonise à l'approche de la nuit une femme inconnue à tous et à elle-même que des forces transformèrent en une créature maudite, on a l'impression que parmi ces mouvements lents et hallucinants se révèle la présence d'êtres minuscules, innombrables, qui se pressent autour d'elle, chacun d'eux cherchant à se dégager de la multitude qui l'entoure, pour atteindre son corps nu, frôler son ventre, se pencher sur ce nid royal, maternel et chaud, ce temple de souffrance, de honte et de gloire, où se perpétue la race de ceux qui dominent les Ténèbres» (pp. 94-5).

ondulations bleuâtres qui se concentrent toujours davantage sur elles-mêmes et dont le bleu s'atténue jusqu'à s'effacer. Elles deviennent imperceptibles. Elle disparaissent. Il ne reste plus qu'immobilité et silence. Mais il n'est pas de silence. Il n'est pas d'immobilité. Lorsque tout paraît en suspens un être humain doué de sens subtils peut voir ces ondulations qu'il croyait mortes se dégager lentement de tout ce qui paraissait inerte. À la vérité il ne les voit pas mais il a le sentiment de leur approche; elles le cernent, se glissent en lui, de plus en plus nombreuses, de plus en plus rapides, se renouvelant sans cesse; en lui elles s'amplifient, enserrant son âme qui s'épouvante et voudrait fuir, creusant autour d'elle des abîmes mouvants où elle est prête à s'engloutir. Entre ces murs où agonise à l'approche de la nuit une femme inconnue à tous et à elle-même que des forces transformèrent en une créature maudite, on a l'impression que parmi ces mouvements lents et hallucinants se révèle la présence d'êtres minuscules, innombrables, qui se pressent autour d'elle, chacun d'eux cherchant à se dégager de la multitude qui l'entoure, pour atteindre son corps nu, frôler son ventre, se pencher sur ce nid royal, maternel et chaud, ce temple de souffrance, de honte et de gloire, où se perpétue la race de ceux qui dominent les Ténèbres» (pp. 94-5). C'est encore par la lumière que sa manifeste la très belle scène où Satan tente puis, sans aucun doute, possède Sœur Éliane, qualifié par le romancier comme étant «un esprit dissolvant, implacable, comme un phare dont la lumière engloutit toute flamme» (p. 202), l’atmosphère entourant la malheureuse, elle, se caractérisant par «une lumière diffuse, verdâtre, de plus en plus pâle, parmi laquelle un instant encore elle a l'impression d'être une flamme qui peu à peu s'éteint» (p. 203).

Signalons, comme toujours chez Gallimard, un piètre travail de relecture et de correction, le texte du roman étant émaillé de quelques fautes qu'il importe finalement peu de signaler, puisque cet éditeur s'en contrefout si visiblement.

(2) «N'entendez-vous pas des rumeurs sourdes ? Voyez-vous ces lueurs pâles au-dessus de la partie de la clinique où se trouve l'enfant ? Des milliers de démons sont là. Ils viennent le saluer comme jadis les bergers et les mages sont venus vers le fils de Dieu dans son étable. Celui qu'ils saluent, ah ! j'en suis sûr, est une incarnation nouvelle de Satan !» (p. 220).

(3) Ainsi, parlant de Nelly, plusieurs de ses compagnes d'hôpital affirment qu'elle «ne fait même pas le signe de croix», alors qu'elles-mêmes, pourtant, continuent de prier, elles «qui depuis longtemps ne [croient] plus grand-chose à ces momeries», même si elles savent, elles, «ce qu'est la politesse» (p. 19).

(4) Rappelons que ce magnifique roman dostoïevskien de Gadenne a paru en 1973, bien après la mort de l'écrivain. Je n'ai trouvé aucune trace de Guillaume Galène dans les textes de l'auteur de L'Avenue, mais il est bien évident que L'Assaut, par sa peinture du monde ouvrier et de l'action que tentèrent d'y mener des prêtres bien souvent déconsidérés par leur propre hiérarchie, pourrait être rapproché du dernier roman de Gadenne.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, guillaume gaulène, l'assaut, possession, démonologie, georges bernanos, arthur machen |  |

|  Imprimer

Imprimer