Les Bêtises de Jacques Laurent ou les arabesques de la mémoire (05/06/2024)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Sur Histoire égoïste.

Sur Histoire égoïste. Note sur les Minutes d'un libertin.

Note sur les Minutes d'un libertin. Au nom du père de Christian Guillet.

Au nom du père de Christian Guillet. Tout texte quelque peu sincère a maille à partir avec le souvenir, donc la mémoire, l'exploration des différentes couches de nos vies qui sont autant de strates de formes, d'odeurs, de lumières, de sensations et de souvenirs amalgamés par différents ciments, plus ou moins résistants, couches et strates et épaisseurs et profondeurs connues ou insoupçonnées que Jacques Laurent a figurées en composant un livre qui en réunit plusieurs, je veux dire : moins plusieurs livres différents qu'un seul ouvrage, Les Bêtises (1) écrit différemment, de différents points de vue et utilisant différents styles et techniques d'écriture, étagé en plusieurs couches qu'il conviendra, une par une, de sonder, de forer, soit Les Bêtises de Cambrai (ou BDC), L'Examen des Bêtises de Cambrai, Le Vin quotidien et enfin, Le Fin Fond, quatre parties qui sont autant d'étapes que Christophe Mercier, qui dans sa courte et belle préface aux Bêtises, nous avouant qu'il entendit parler pour la première fois de Jacques Laurent en 1971 (l'année de ma naissance, cela ne peut-être fortuit, comme n'eût pas manqué de le souligner Philippe Sollers), affirme être autant d'échecs, à l'exception toutefois, selon lui, de la dernière partie : échec du roman donc, échec de l'autobiographie, échec du Journal et réussite (mais en fait échec) de cette quatrième partie censée être capable de «dire la vérité profonde d'un être» et qui, ajoute notre préfacier, à condition que l'on compare Les Bêtises à un immeuble doté d'un ascenseur, «pénètre dans les entrailles secrètes» (p. 10).

Tout texte quelque peu sincère a maille à partir avec le souvenir, donc la mémoire, l'exploration des différentes couches de nos vies qui sont autant de strates de formes, d'odeurs, de lumières, de sensations et de souvenirs amalgamés par différents ciments, plus ou moins résistants, couches et strates et épaisseurs et profondeurs connues ou insoupçonnées que Jacques Laurent a figurées en composant un livre qui en réunit plusieurs, je veux dire : moins plusieurs livres différents qu'un seul ouvrage, Les Bêtises (1) écrit différemment, de différents points de vue et utilisant différents styles et techniques d'écriture, étagé en plusieurs couches qu'il conviendra, une par une, de sonder, de forer, soit Les Bêtises de Cambrai (ou BDC), L'Examen des Bêtises de Cambrai, Le Vin quotidien et enfin, Le Fin Fond, quatre parties qui sont autant d'étapes que Christophe Mercier, qui dans sa courte et belle préface aux Bêtises, nous avouant qu'il entendit parler pour la première fois de Jacques Laurent en 1971 (l'année de ma naissance, cela ne peut-être fortuit, comme n'eût pas manqué de le souligner Philippe Sollers), affirme être autant d'échecs, à l'exception toutefois, selon lui, de la dernière partie : échec du roman donc, échec de l'autobiographie, échec du Journal et réussite (mais en fait échec) de cette quatrième partie censée être capable de «dire la vérité profonde d'un être» et qui, ajoute notre préfacier, à condition que l'on compare Les Bêtises à un immeuble doté d'un ascenseur, «pénètre dans les entrailles secrètes» (p. 10). C'est probablement dans cette volonté farouche de voler la clé permettant d'ouvrir la serrure d'une porte derrière laquelle tout écrivain a, au moins une fois dans sa vie, souhaité jeter un regard, c'est dans cette hargneuse mais inflexible volonté de dérober quelque chose, de percer un mystère, que l'on voit le mieux ce qui distingue l'incroyable entreprise de Jacques Laurent de celles d'un François Sentein (qui fut son ami, se brouilla avec lui, puis se réconcilia) ou d'un Christian Guillet, qui eux aussi convoquent devant leur regard intérieur la noria des faits et gestes, des paroles qu'ils ont dites et entendues, des personnes qu'ils ont aimées et détestées (ou bien aimées et détestées tout ensemble), sans toutefois paraître obsédés par la dimension quasiment mystique de la quête entreprise par l'auteur des Bêtises; l'un et l'autre de ces deux magnifiques écrivains, dans un style souvent admirable, écrivent, et ne paraissent guère se préoccuper, du moins en surface, des gouffres vertigineux que l'écriture ouvre sous les pieds de l'auteur, fût-il, comme l'avoue Jacques Laurent parlant de la multitude des lieux où il a écrit Les Bêtises, un écrivain de comptoirs et de bars disséminés aux quatre coins du monde, s'imprégnant de l’atmosphère propre à chaque ville qu'il visite ou ne prend même pas la peine de visiter, obsédé qu'il est par une exploration bien plus exigeante.

Jacques Laurent lui-même, sous les traits d'un certain A. B., ancien condisciple de la khâgne de Condorcet et très commode deus ex machina interprétant tel propos obscur de son ancien ami, raccrochant des wagon assez distants, parfois, les uns des autres, moquant même l'auteur multiple et unique de nos quatre textes, ajoutant des précisions et se livrant à des supputations, créant, bref, le corps discret, moins tranquille qu'on ne le pense, d'une cinquième partie qui semble avoir échappé aux commentateurs des Bêtises, évoquera cette progression, que j'appellerais plutôt une descente de plus en plus téméraire, de la façon suivante : «Dans un premier temps le héros se révèle par la fiction qu'il a produite grâce à laquelle on découvre ce qu'il aurait voulu être; dans un deuxième il peint sa vie avec un recul qui n'exclut ni l'oubli, ni le plaidoyer, ni la fabrication; dans un troisième il se survole minute après minute et en rase-mottes (p. 271, l'auteur souligne) et, dans un quatrième, un cinquième aussi, bien sûr hypothétique, et dans tous les temps auxquels nous n'aurons pas penser devoir enclore les arabesques infinies de la mémoire, il s'agira de consacrer le seul chef-d’œuvre qui soit à la portée d'un homme, selon l'un des personnages des Bêtises, «sa propre vie, conçue comme un bouquet de plaisirs et de libertés» (p. 45), étroitement liée à l'écriture, elle-même considérée et servie comme étant «la manifestation essentielle de la vie» (p. 71).

Bien sûr, la tentation, dans une époque décadente, donc impuissante, celle dans laquelle nous barbotons avec palmes et tuba, sera de se chercher quelques possibilités de grandes actions ou, si la possibilité physique et, plus lointainement, métaphysique de ces dernières nous est logiquement barrée par l'aimant surpuissant de la vie moderne, harassante dans sa fragmentation débilitante et qui nous contraint à l'imposture (2), de se mettre en quête d'une figure romanesque à hauteur de risque, comme le montre ce beau passage de L'Examen des Bêtises de Cambrai, où l'auteur réfléchit à haute voix sur les personnages auxquels il a donné vie : «Dans les chapitres suivants je revenais sur le passé des trois héros. Le matin, je dépouillais en bibliothèque des livres sur la guerre d'Espagne. L'Espagnol s'appelait Enrico Lapi, Gilles s'appelait Sèze. Il était moi, revu par Montherlant, Drieu, Cocteau, Nizan, Fraigneau, c'est-à-dire par Barrès. Un égal souci et un égal mépris de la gloire, de la femme, une angoisse adolescente qui le séparait des autres, un besoin de plaire ou de déplaire, de se réussir un profil (mais pour qui ?)», autrement dit les facette multiple du «snobisme de l'absolu. Bien sûr, ce héros est facilement séducteur, difficilement séduit, disposé à multiplier ses proies, à les écarter, tout-en-en-souffrant-n'oublions-pas-ce-détail. Menacé par l'ennui qui est le pire ennemi des gens bien depuis la fin du XVIIe, il s'engage pour se désennuyer; il lui est plaisant d'assumer des risques égaux à ceux du militant, de celui qui y croit, lui qui ne croit pas, ni dans un nationalisme, ni dans un socialisme, mais veut s'occuper.» Le personnage de Gilles, qui décidément ressemble à celui de Drieu, «dans sa chambre, avait écrit au goudron sur le mur la confidence de Barrès : s'il faisait de la politique, c'est qu'une journée comporte neuf heures d'élan, on en passe trois à écrire, trois avec les femmes, mais pour les trois dernières la politique est le seul recours. D'autant qu'elle nourrit l’œuvre et qu'elle jette une certaine électricité dans les relations avec les femmes» (p. 69).

Il faut donc, si l'on ne parvient pas à faire que «l'exceptionnel [soit] toujours [son] alcool» (p. 84), qu'un texte, un roman de préférence, entoure celui qui l'écrit «comme un remords» (p. 75), puisse se lover au plus près de la vie, soit même branché sur sa propre vie (cf. p. 127), ne contredise pas, ou alors le moins possible, quelque rêve de vie pleine selon Carlo Michelstaedter, sans que les ruses narratives ne soient qui plus est par trop visibles donc s'il est, hélas, impossible de les supprimer tout à fait : «J'avais hésité entre le meurtre d'un soldat ou d'un chien puis je m'étais rapproché de la vérité, par l'une de ces ruses d'écrivain qui freine dans les tournants, pour donner de la plausibilité aux pointes de vitesse en ligne droite» (p. 102), même s'il faut bien reconnaître que Jacques Laurent n'est jamais aussi efficace que lorsqu'il écrit et non se regarde écrire (3), ou observe l'un de ses doubles écrire, cette transparence de l'écriture n'étant pas l'ennemie de la vie pouvant alors ressembler à tel passage décrivant une dictée d'un texte de Maupassant : «Du coup les feux clignotants de la Seine perdaient pour nous de leurs éclats aventureux, signalant seulement les dangers syntaxiques que la frivolité du récit camouflait comme une brume» (p. 140). Viser, toujours, l'action ou, au moins, l'ombre portée de l'action, et ne parvenir à saisir que des phrases qui jamais ne parviendront à enserrer la proie convoitée.

Quelles que soient les simagrées que l'écrivain fait devant sa glace, les ordres et les contre-ordres narratifs qu'il jette à ses personnages, la profondeur des multiples mises en abyme qui contribuent à nous égarer bien davantage qu'à nous faire éprouver une impression de vertige, ou même la dureté de son propre diagnostic (4) sur ce qu'il a écrit (5) et même sur ses chances de réussite, le constat est bien sûr sans appel, non seulement parce que l'écriture n'est plus, si elle l'a jamais été, étroitement ajointée à la vie, mais parce que la vie elle-même a perdu de sa substance, et l'action de sa plénitude : «Tout vit par l'action et toute action a un but; nous n'en avions pas; nous étions morts et calmes» (p. 241), comme nous le sommes finalement tous, et Jacques Laurent le premier qui, pourtant, dans la troisième partie des Bêtises, Le Vin quotidien sous-titré L'arrière-pensée, s'amuse à se faire illusion en déclarant, martial, que «l'action pendant les batailles de Gravelotte et de Saint-Privat s'est substituée à l'écriture» (p. 278) alors que, quelques pages plus loin, il semble jouir au contraire de sa position d'intellectuel surplombant voire suspendant l'intrusion brutale de l'action puisque, en écrivant, il «recule l'action» (p. 300).

Ce mélange, des genres bien sûr, mais aussi de deux liquides assez peu susceptibles de n'en former, comme l'huile et l'eau, qu'un seul, la vie, la vraie vie de préférence, et l'écriture, là encore celle qui ne peut viser que la plus haute quintessence, aboutit, bien plus d'une fois, à de beaux passages qui, pour ce qui nous intéresse, sont aussi de réelles victoires de l'auteur, et démontrent sa maîtrise de son outil, comme ici, dans ce beau passage que je cite intégralement, et qui n'est pas sans nous faire songer à l'entremêlement savant des êtres et des pensées tel que Proust nous l'a livré avec une acuité sans pareille : «J'écris, assis sur le pont à l'ombre. Je me relis. J'imagine le mépris qu'à vingt ans j'aurais nourri pour cette description, fille du port de Rouen de Flaubert; j'ai eu besoin de la faire car ce que je voyais se mêlait à ce que je pensais, l'un influant sur l'autre, et mon projet de peindre une âme, et les relations intimes des différentes régions de cette âme, et leurs relations avec le corps, implique une ouverture sur le monde par où celui-ci vient jeter ses reflets et colorer, en l'agitant, la surface de la conscience, comme, sur le plafond, lorsqu'on habite à proximité d'une rivière, celle-ci envoie des clapotis de lumière et d'ombre que l'âme garde la liberté de prendre pour trame de ses propres palpitations, soit que, dès lors, elle se laisse guider par ce remous, soit qu'elle tente de lui communiquer son propre frémissement et même de tirer de ce spectacle, pourtant imprégné d'elle-même, un encouragement ou une menace» (p. 285).

Notons, à cet effet, l'usage d'un présent qui est en fait, selon Jacques Laurent lui-même qui affirme vivre «suspendu dans la nacelle de l'instant, entre passé et avenir», une espèce de suspension temporelle indéfinie, un présent de toute éternité en somme, donnant consistance et puissance à une action dont la source se trouve dans un passé qui, dès lors, n'est jamais vraiment mort, et peut continuer à se disséminer de mille et mille façons dans un présent qu'il féconde d'événements petits ou grands, eux-même ne cessant jamais de se diffracter en d'autres, qui à leur tour engrossent de nouvelles trames, dans un mouvement d'expansion ondulatoire qui déforme non seulement l'espace mais le temps : «La langue française qui a choyé le présent historique pour rendre compte d'une action accélérée et liée par cette accélération, use très justement du présent pour traiter d'une action commencée dans le passé mais qui se poursuit lors du discours : j'habite cette maison depuis un demi-siècle, il y a vingt ans que j'achète mon tabac à la Civette. Je la loue de cette intention ! L'homme ne chérit tant l'habitude que parce qu'elle lui donne l'illusion de maintenir le présent, d'échapper à la mélancolie du passé, aux tourments de l'avenir» (p. 291).

Cette introspection menée sans relâche, abandonnée, recommencée, de nouveau abandonnée et recommencée derechef (6), n'est qu'apparente ratiocination, germination constante de pensées, d'explications et d'hypothèses, car le but final de Jacques Laurent consiste bel et bien à rejoindre Jacques Laurent, à en saisir, ne serait-ce qu'au détour d'une phrase, comme un mot jeté telle une pierre dans le lac suffira à en balayer toute la surface par des ondes concentriques s'éloignant du point d'impact, la vérité, dans un jeu de miroirs certes, donc de dupes, qui ne prétendra toutefois jamais perdre de vue la nature humaine, elle-même invinciblement unique dans sa foisonnante multitude de composantes. Voyez ainsi ce long passage où l'auteur s'en prend à telle philosophie qu'il hait «et qui tend à priver chaque homme de ses humbles possessions pour en faire un colocataire de ce qu'il partage avec toute l'humanité, et, dans un second mouvement, tend à faire de ce lot un lot commun à l'animalité, et à l'univers des choses». Cette philosophie prétend que «le langage est une entité souveraine imperméable aux événements et mue par ses seules lois phonétiques et grammaticales» puisque, pour cette philosophie, «les choses existent, le langage existe, la jalousie existe, mais pas tel homme». C'est selon l'auteur dévitaliser «le langage après avoir dévitalisé l'homme», et dépouiller le sujet pensant au profit d'un «concept générateur», mais : «quand l'esprit et les choses seront réduits (7) au fonctionnement du cortex, quand le but de la sociologie sera limité à la recherche d'une forme commune à toutes les manifestations de la vie sociale, quand il aura été entendu que tout existe, sauf l'homme, que si l'homme parle ce n'est pas lui mais le mot (de même que si je suis jaloux, ce n'est pas moi qui le suis mas la jalousie), quand enfin, le «je pense» aura été remplacé par le «ça pense» [...], quand on aura discrédité sous le nom d'anecdote, d'idéologie, de folklore, la part irréductible à l'analyse, celle-ci pourra se vanter d'avoir balayé les «surcharges polygéniques». Mais je pourrai me vanter, dans ma solitude, que je ne suis pas une matière vidée de subjectivité, que tout dominé que je me sache par la vie, l'histoire, la langue, je vaux par la part de moi-même qui échappe à l'analyse» (p. 298). C'est donc dire, certes d'une autre façon qui nous rappelle la célèbre citation de Stendhal, «que le miroir où se reflètent les événements et les états n'est pas un miroir en soi», car il est bien clair qu'un «homme le tient et le tient plus ou moins haut au-dessus du chemin et le promène plus ou moins vite» (p. 301), et c'est aussi défendre haut et fort une conception du langage qui se situe à des années-lumière des platitudes déconstructrices ou structuralistes, puisqu'elle ose affirmer que «les grammaires sont des manuels d'éducation sexuelle», étant donné que «nous ne pourrons jamais oublier que buffet est masculin et armoire féminine», et aussi que «les hommes se servent d'une épée, pourtant elle est toujours femelle pour moi, femelle du sabre», et encore qu'en «France nous attendons une mort plus feutrée, plus insidieuse qu'en Angleterre où elle est neutre» et enfin que «dans la cour du lycée Condorcet, la statue de l'instruction, parce que le vocabulaire l'exige, porte des mamelles», la République ayant «les cheveux longs alors que l'Empire est un oiseau mâle et le crime un gaillard grincheux poursuivi par une alerte jeune femme» (p. 431). Imaginons les foudres que subirait, de nos jours, un auteur capable de pousser la témérité jusqu'à écrire ce passage résolument phallocratique : «Je crois me rappeler que lors de mes tout premiers jeux érotiques, encore infructueux, les fouets de la comtesse de Semeur ne tenaient pas un emploi plus important que la règle de grammaire qui veut que l'adjectif s'accorde avec le substantif masculin, même si celui-ci est accompagné d'une infinité de substantifs féminins» (p. 432).

Pourtant, on peut assez vite être agacé, puis franchement dégoûté, par la rage et même, la délectation pathologique avec laquelle Jacques Laurent s'ausculte, admirablement reflété par plusieurs regards, surtout s'ils sont féminins et attisent le jeu des combinaisons fines car enfin, dans l'édification de la fragile architecture pour tenter de circonscrire «le moment privilégié où [son] œuvre a fait corps» (p. 421) avec son moi, dans le patient labeur consistant à trouver une porte d'accès au dernier recès de sa conscience, Jacques Laurent, qui d'ailleurs déclare que «le moment approche où si [son] entreprise est réussie le lecteur [le] connaîtra mieux que [lui]» (p. 388), se montre tout le contraire d'un de ces esprits manichéens qu'il affirme être le comble de la force rageuse, joyeuse, innocente, qui jamais n'éprouvera le besoin trouble, à vrai dire décadent, impuissant, de se voir couché par écrit (cf. p. 328) : «Que n'ai-je été un enfant grec qui veut de la poudre et des balles pour tuer du Turc. Il n'y a d'ailleurs rien de meilleur pour la santé que le manichéisme. J'étais fait pour mourir joyeusement aux Thermopyles ou à la Marne. J'ai toujours été prêt, pavillon haut, à m'engloutir debout sur le pont de mon navire. C'est le navire. C'est le navire qui m'a manqué. Je hais Dachau, mais pour haïr Dachau à mon aise, je dois prendre mes distances avec ceux qui haïssent aussi Dachau mais qui ont organisé le festival de Katyn, ou rôti les habitants de Dresde, ou inauguré les temps modernes à Hiroshima» (p. 315).

«Est-ce que j'écris pour vivre, est-ce que je vis pour écrire ?» (p. 447) est la fausse interrogation, dont il se peut que l'auteur lui-même n'ait jamais trouvé la réponse, rythmant les centaines de pages des Bêtises, comme elle aura rythmé celles d'un auteur auquel Jacques Laurent m'a plus d'une fois fait penser dans ces pages : amour immodéré des femmes et des jeux, souvent troubles, de séduction, goût pour une écriture coruscante, à la limite, du moins pour l'un, de l'hermétisme, finesse du lecteur (8), conception de la littérature comme arme et, le cas échéant, boussole, fût-elle approximative, pour se guider, à la fraîche, dans le paysage en quête d'une action un peu marquante, etc. : qui ne remarque que l'auteur des Bêtises a plus d'un point commun avec celui d'Immédiatement, Dominique de Roux qui, très probablement, eût pu lui aussi écrire que douanier de lui-même il se fouille pour «confisquer les thèmes qui [le] lient à [sa] vie» (Ibid.) même si, empressons-nous de l'ajouter, il l'eût sans doute écrit, moins engagé que Jacques Laurent dans l'exposition de son intériorité fascinatrice, dans sa correspondance privée plutôt que dans ses livres publiés ?

Quoi qu'il en soit, avancer dans la recherche de soi-même en considérant, selon le conseil de Descartes que cite Jacques Laurent, son intérieur (cf. p. 475), c'est s'exposer à des périls de natures variées et, d'abord, au dégoût, à l’écœurement, car «on ne se regarde pas impunément soi-même» (p. 483) même si, à certaines hauteurs auxquelles l'écrivain, singulièrement le romancier, parvient à monter, il lui est possible de «contempler des vies organisées dont [il a] vu la genèse» (p. 488), et dont il peut, logiquement, regarder, superbement détaché, la fin.

Mais ce n'est visiblement encore pas assez aux yeux de l'auteur et de son double, A. B., qui nous donne toutes les explications, parfois bien didactiques, quant à l'espèce de folie singulière qui ronge l'écrivain : «renonçant à l'espoir qu'il avait nourri de s'éloigner de lui-même, oubliant le dégoût qu'il avait éprouvé pour cet abus de soi qui est un journal intime, il recommença de chercher dans sa propre pérégrination une explication de la pérégrination des autres» (p. 497, l'auteur souligne, comme il souligne chacune des transitions entre les quatre parties des Bêtises), multiplie les ruses et, je l'ai dit, les techniques narratives pour insérer des trames dans les trames, brouiller les pistes de cette quête vers la seule chose, éminemment barrésienne, qu'il importe de commencer par conquérir, le moi bien sûr, construire de nouveaux étages à l'édifice dont on ne sait trop s'ils ont pour but de nous rapprocher du grenier ou de nous faire descendre dans la cave; c'est ainsi que nous est résumée l'intention du roman : «Il comporte non seulement une fiction initiale mais dans la suite des mensonges et des omissions qui ne se découvrent que peu à peu; la deuxième lecture est nécessaire parce qu'il faut que le lecteur en toute connaissance de cause regarde mentir le héros ou le surprenne en train de se tromper» (p. 499), et ne doutons pas qu'une troisième voire une quatrième lecture ne nous soient nécessaires pour comprendre intimement la trame complexe de ces textes s'enroulant les uns dans les autres, comme si une ligne ondulante s'animait tout à coup sous nos yeux, commençait à tracer des courbes s'éloignant de plus en plus du centre en décrivant des cercles concentriques, quitte à ce que, plus d'une fois, elle dévie de sa course expansive pour recouper les précédents cercles qu'elle a tracés et qui commencent à s'estomper, puis s'élance de nouveau, transportant avec elle un peu de la matière qu'elle aura glané au passage furtif, en croisant ce qu'elle était et n'est donc plus vraiment, comme s'il fallait, à tout prix, ne jamais laisser un texte reposer et se reposer, de peur qu'il ne se fige, puis s'effondre sur lui-même, sous son propre poids dévorateur, et ajouter en conséquence de la complexité à la complexité, des couches de narration à d'autres strates d'une narration déjà passablement tortueuse, dans l'intention paradoxale, nous assure A. B., d'introduire «un peu de lumière dans la crypte» (p. 500) et de montrer que le moi profond de l'auteur n'a pas été «déterminé par la pression d'une société ou d'un complexe» (p. 505), raison pour laquelle nous abordons la dernière partie des Bêtises où Jacques Laurent a développé ce qu'il appelle l'EFF ou l'Effet du Fin Fond, qui jamais n'émerge qu'à la faveur d'une «défaillance de l'attention», et que l'auteur décrit en ces termes : «J'appellerai donc Effet du Fin Fond (EFF) le phénomène suivant : pendant un certain temps où Y est à la fois reconnu comme ayant été connu mais reste non identifiable, les forces de coercition logique, faute de directive, ne peuvent agir et un jugement libre, donc mien, parvient fugitivement à s'exprimer» (p. 506, l'auteur souligne).

En somme, c'est une lumière sombre voire noire, issue de la cave du moi, qui parvient à la surface, un bref instant du moins avant que ne la déroute la clarté brûlante, mais asséchante, de la conscience et qu'elle ne soit de nouveau engloutie, tandis qu'il sera possible à l'auteur de tenter de capturer ce maigre résidu venu des profondeurs dans le filet de l'écriture. Bonne pêche ? Oui, si l'on considère que les bizarres créatures rapportées des profondeurs doivent être présentées dans l'assiette d'appétissante façon et accommodées avec une sauce qui en atténuera le goût putride.

Ce qui rend l'entreprise de Jacques Laurent si intéressante c'est, bien moins que sa réussite pour le moins contestable, son haut degré de lucidité, qui lui fait comprendre qu'il restera toujours un spectateur de sa propre vie, incapable de se substituer à elle, raison pour laquelle il lui a demandé, nous avoue-t-il, de se substituer à lui, alors que le romancier, lui, «a le pouvoir d'égaler la vie à son étage le plus mystérieux» (p. 537). C'est ce pouvoir-là, que Jacques Laurent sait ne pas posséder, dans ce livre du moins, qui est seul capable de concurrencer la déperdition inéluctable de la vie, son entropie, «mordre sur l'événement» donc bien davantage que «se fignoler une apparence» (p. 532), à l'instar du héros (et de l'auteur) des Bêtises de Cambrai, car seule la puissance romanesque, qui est la vie recréée ou bien retrouvée, la vie réellement vécue, la vraie vie que tous les grands écrivains, bien avant que Rimbaud ne pousse son cri déchirant, ont cherchée en se lançant vers la ville que l'on n'atteint jamais

selon Lord Dunsany et William Faulkner, Carcassonne, seule l’œuvre romanesque incontestable, non celle qui s'examine constamment pour offrir au lecteur une sorte de roman du roman, peut espérer faire office de principe adverse à l'entropie, lutter contre cette dernière, en essayant d'ériger une digue que l'on appellera logiquement la néguentropie : «Pour l'avoir tentée je sais qu'elle peut sinon échouer, du moins après beaucoup d'éclat de feu, d'illusions furieuses, retomber comme un soufflé» (p. 537), Jacques Laurent concluant ce passage par un exemple de cette lucidité que nul ne pourra jamais lui contester en déclarant : «Il est certain que, tel Justinien restaurant le mare nostrum, je n'ai pu qu'imiter sans convaincre, ni me convaincre moi-même» (p. 538).

selon Lord Dunsany et William Faulkner, Carcassonne, seule l’œuvre romanesque incontestable, non celle qui s'examine constamment pour offrir au lecteur une sorte de roman du roman, peut espérer faire office de principe adverse à l'entropie, lutter contre cette dernière, en essayant d'ériger une digue que l'on appellera logiquement la néguentropie : «Pour l'avoir tentée je sais qu'elle peut sinon échouer, du moins après beaucoup d'éclat de feu, d'illusions furieuses, retomber comme un soufflé» (p. 537), Jacques Laurent concluant ce passage par un exemple de cette lucidité que nul ne pourra jamais lui contester en déclarant : «Il est certain que, tel Justinien restaurant le mare nostrum, je n'ai pu qu'imiter sans convaincre, ni me convaincre moi-même» (p. 538).Comment faire, alors, pour contrebalancer cette déperdition qui, si elle a sans aucun doute affecté toutes les époques historiques, semble s'être déchaînée avec une virulence démoniaque avec les temps modernes et la surrection d'un vocable appelé à une grande postérité, le nihilisme ? Multiplier les pseudonymes du seul auteur officiel, pour ainsi dire, Jacques Laurent-Cély, qu'il s'agisse de Jacques Bostan, Gilles Bargy, Jean D'Aunis, Laurent Labattu, Cecil Saint-Laurent bien sûr, quelques autres encore, comme Bunnie (ou bien Bonnie, la bibliographie établie par Christophe Mercier semblant ne pas se décider entre ces deux orthographes) O'Hara ? Multiplier non seulement les œuvres mais les styles dans lesquels on les donne à la lecture, en éprouvant une joie, d'abord secrète avant qu'elle ne soit partagée avec le public, d'être l'auteur d'une romance historique à très grand succès populaire, avec la célèbre série Caroline chérie écrite sous pseudonyme ? Tenter, contre toute répugnance, de se sonder jusqu'aux tréfonds les plus intimes et secrets, telle image peu ragoûtante évoquant «l'extraction d'un point noir» pouvant finalement illustrer la totalité de la folle entreprise ? : «Quand on suit dans le miroir l'érection de l'infime tortillon blanc qui suit la tête noire on la souhaiterait sans fin comme si l'on était disposé à considérer comme voluptueu[se : je corrige la faute] l'expulsion de tout l'intérieur de son propre corps» (p. 529).

Voilà la folle ambition de Jacques Laurent réduite à une légère opération de nettoyage dermique et ce n'est que quelques pages après cette ironie peu ragoûtante que l'auteur se laisse aimer par une jeune femme qu'il déflore, Pilar, qu'il convoite et fuit dans le même mouvement, trop désireux de conserver vierges ses steppes, gouffres et médinas «où un peuple de Pygmées inconnus répète ses rengaines et manœuvre ses machines primitives» (p. 556), puisqu'il sait parfaitement qu'il sera malade et qu'il mourra quand il aura «placé sur d'autres êtres destinés à [lui] survivre l'âme de [son] feu singulier» (p. 557), la connaissance finale à laquelle une personne peut accéder concernant une autre personne rimant donc avec sa disparition, sa mort, son oblitération, et l'atteinte de Carcassonne coïncidant avec la dissipation de toute chose et d'abord de celui qui s'avance depuis des années ou des siècles vers cette ville, comme si «tout lecteur qui aura reçu ce livre et se sera gardé de le changer par l'activité de son regard aura de [lui] une connaissance plus entière que de l'être au monde qui le «touche» au plus près» (p. 558, l'auteur souligne).

C'est donc, une nouvelle fois, admettre un échec de la tentative de parvenir à se connaître intégralement, échec paradoxal puisque l'auteur admet toutefois être parvenu, dans un livre qui en contient plusieurs, à offrir une vision aussi proche de la vérité de ce qu'il est, homme solitaire nous conviant à de fantasques explorations en ses méandres, que possible, à condition que cette vision... ne puisse être regardée. Ces apories, dûment montrées du doigt au cas où nous les aurions ratées, se répètent à l'envi dans le texte de Jacques Laurent, mais ne sauraient toutefois nous détourner, le détourner en tout cas, de l'unique recherche qui l'obsède : la source, en fin de compte (cf. p. 195), quels que soient les masques que notre sourcier revêtira, quelles que soient les prudences herméneutiques dont il affublera son entreprise ne consistant non pas à raconter sa vie «mais uniquement le rapport de cette vie et du roman», Les Bêtises de Cambrai, qu'il écrivit à cette époque-là, se sentant ainsi «délivre de l'impossible devoir» où il se serait trouvé s'il s'était «engagé dans une autobiographie» (p. 199). De toute façon, Jacques Laurent a réponse aux questions des petits malins qui oseraient lui objecter qu'il n'est toujours pas parvenu, après quelque vingt ans de maturation et près de 600 pages de texte, à unir vie et littérature, affirmant ainsi que l'important est le style, c'est-à-dire «l'usage singulier que chaque être fait des sinuosités que les événements impriment en lui, l'art» (pp. 236-7).

Refermant Les Bêtises, après plusieurs mois d'une lecture qui se sera colorée de bien des atmosphères, sensations et impressions, lieux et discussions avec des personnes aussi, pensées et autres lectures (comme celles de plusieurs livres de François Sentein et de Christian Guillet, dont les œuvres présentent autant de similarités de surface que de différences profondes, réelles, avec celle de Jacques Laurent), nous ne savons finalement plus trop quoi penser de ce texte monstrueux, mais cette indécision elle-même nous est enlevée, retirée, par un prestidigitateur souverainement maître de ses tours et détours, dont nous ne savons, au moment où il meurt dans un accident d'avion, s'il a hurlé ou s'il s'est tu (cf. p. 560) bien que, dans les deux cas, silence ou hurlement, c'est peut-être de sous le regard d'une nouvelle barbarie à laquelle Barrès n'avait pas songé que Jacques Laurent se sera échappé, aura, tout du moins, prétendu s'échapper, menace jamais vraiment clairement précisée mais qui pourtant parcourt Les Bêtises et semble émerger plus visiblement dans sa dernière partie : la machinisation apparemment inéluctable de la société mais aussi celle de l'homme, dont la Machine jamais ne parviendra à percer l'ultime secret, c'est du moins la folle espérance que j'ai cru avoir lue sous la plume de l'auteur qui se suicida, comme s'il fallait décidément que le grain de blé tombé en terre soit détruit, radicalement piétiné, pour donner beaucoup de fruits, l'un d'entre eux ramassé par François Esperet dans sa belle postface au livre de Jacques Laurent, d'autres, dont le mien dans cette note, attendant peut-être que de nouveaux lecteurs viennent à ce texte, qui ne sont même pas nés.

C'est peut-être bien cela, le véritable motif dans le tapis de ce roman prétendant follement tous les regrouper, comme pour faire affleurer le Livre sous tous les livres, que sont Les Bêtises : ne pas se rendre, tenter une dernière fois, contre tous les déterminismes, y compris les plus sournois qui sont ceux de la matière vivante et de ses habitudes inconscientes, de joindre le corps (qu'il appelle le bœuf) à l'esprit, dans une fête de l'intelligence (ce roman en regorge) et de la jouissance (il n'est pas en reste même si l'accompagne, comme toujours, la tristesse) proclamant notre victoire sur les forces de la mort, un temps du moins, le temps d'une lecture ou d'une relecture, afin que le «crime neuf [qui] enténèbre notre époque» selon l'auteur, qui n'est autre que «l'abolition de l'espoir» (p. 546), puisse être déjoué.

Notes

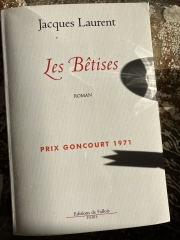

(1) Jacques Laurent, Les Bêtises (éditions de Fallois, 2019) avec une préface de Christophe Mercier et une postface de François Esperet. J'ai relevé dans ce texte un certain nombre, je reste poli, de fautes (je n'en donne que quelques-unes, l'éditeur n'aura qu'à me contacter s'il est intéressé par un retirage propre) : page 126, un point final se promène à l'intérieur de la phrase «J'effaçai enfin ce triomphe en abaissant le store et me glissai dans des. draps doux»; page 129, oubli d'un la dans «j'en retrouverai la gloire en me rappelant de quel prix je [la] paierais, le lendemain»; page 178, il faut remplacer donnait par dormait dans la phrase «Je dormis, l'après-midi, d'un de ces mauvais sommeils diurnes où l'on bâille comme si on ne [dormait] pas», Montagnon ou Montagnan (p. 389), il faut choisir, «je compris une question bougonnée par Bonacieux et qui m'avait échappé[e]» (p. 459), et tant d'autres fautes dans ces quelque 600 pages de texte.

(1) Jacques Laurent, Les Bêtises (éditions de Fallois, 2019) avec une préface de Christophe Mercier et une postface de François Esperet. J'ai relevé dans ce texte un certain nombre, je reste poli, de fautes (je n'en donne que quelques-unes, l'éditeur n'aura qu'à me contacter s'il est intéressé par un retirage propre) : page 126, un point final se promène à l'intérieur de la phrase «J'effaçai enfin ce triomphe en abaissant le store et me glissai dans des. draps doux»; page 129, oubli d'un la dans «j'en retrouverai la gloire en me rappelant de quel prix je [la] paierais, le lendemain»; page 178, il faut remplacer donnait par dormait dans la phrase «Je dormis, l'après-midi, d'un de ces mauvais sommeils diurnes où l'on bâille comme si on ne [dormait] pas», Montagnon ou Montagnan (p. 389), il faut choisir, «je compris une question bougonnée par Bonacieux et qui m'avait échappé[e]» (p. 459), et tant d'autres fautes dans ces quelque 600 pages de texte.(2) «Thomas [celui de Jean Cocteau] était sorti de l'autre guerre, j'allais, sous une nouvelle, le porter à sa perfection, grâce à Drieu, Nizan, je pourrais dramatiser le trop mondain Thomas, Gilles ne serait imposteur que parce que son époque se montrait impuissante à lui offrir une aventure digne de son estime. L'imposture est la seule réponse à la décadence. Gilles eut tout à coup un sens et je me mis à courir» (p. 111). Ailleurs (cf. p. 288), Jacques Laurent évoque la figure voisine de l'aventurier qu'est le partisan.

(3) «Je ne pouvais plus créer, je jardinais, je décorais, je formais de beaux bouquets rouillés et neigeux avec des mots. J'entassais les feuilles mortes avec avec grâce, je lançais dans un chapitre une avenue, entre des bassins bien choisis au fond desquels dormaient d'amères douceurs, et naviguaient de légers monstres imprévus» (p. 180).

(4) «Mon propos n'étant pas de raconter ma vie mais uniquement le rapport de cette vie et du roman que j'écrivis pendant que je vivais en ce temps-là, je me sens délivré de l'impossible devoir où j'aurais été si je m'étais engagé dans une autobiographie» (p. 199).

(5) Nombreuses sont les notations où Jacques Laurent analyse le registre de son écriture : «Les BDC où le ton est celui de la litote sarcastique» (p. 230).

(6) Quel chercheur suffisamment fou pour se lancer dans une étude génétique du ou des manuscrits des Bêtises ?

(7) Une faute dans le texte, puisqu'on peut y lire «quand l'esprit et les choses seront réduites».

(8) Nombreuses sont les jugements que Jacques Laurent, dans Les Bêtises, porte sur les écrivains; j'en cite un que je trouve aussi beau, à propos de Barrès : «Il est dangereux de lire Barrès. Juste au moment où l'on est lassé par sa musique indéfinie, on pousse un cri d'admiration parce que cet homme, profitant de l'ennui que sa phrase procure, utilisant la torpeur où il vous a jeté, vous frappe avec la sécheresse d'un banderillero. Il ronronnait pendant des pages sur la mystique et sur la danse, sur la femme, le parfum, la nacre et Dieu sait quoi, et, brusquement, pour rassembler les divinités des hauts lieux, il cite les danseuses de Montmartre et celles de Bénarès et, comme excitants, le Christ et les cigarettes» (pp. 464-5).

(9) Ce volume a paru chez Gallimard, dans la collection Le Promeneur, en 2000. La copie m'en a paru assez soignée.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, jacques laurent, les bêtises, christophe guillet, françois sentein |  |

|  Imprimer

Imprimer