« L’Amérique en guerre (26) : La griffe du chien de Don Winslow ou l’empire opiomane dans l’empire mégalomane, par Gregory Mion | Page d'accueil | L’Amérique en guerre (27) : Choses vues au Vietnam de Jacques Laurent, par Gregory Mion »

15/03/2022

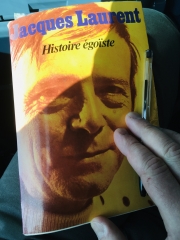

Histoire égoïste de Jacques Laurent

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Mâles lectures.

Mâles lectures. Minutes d'un libertin de François Sentein.

Minutes d'un libertin de François Sentein.

Acheter Histoire égoïste (version de poche) sur Amazon.

C'est à la page 332 de son Histoire égoïste publiée en 1976 chez La Table Ronde (1) que Jacques Laurent révèle quel fut son singulier projet d'écriture : acceptant la proposition d'un de ses amis éditeurs, l'auteur des Bêtises écrit ainsi qu'il a tenté, «ce qui était impossible, de ressusciter en plein hiver au fond d'un restaurant le parfum du chèvrefeuille car d'emblée [il avait] vu dans le projet de ce livre le désir d'entraîner les années 30 dans le présent» (p. 332). L'atmosphère si particulière de ces années-là fut particulièrement riche en oxygène, quitte à en enivrer plus d'un qui, une fois le sommet atteint, ou du moins ce qu'il pensa être un sommet, connut une vertigineuse chute non pas seulement au pied de la montagne qu'il avait gravie, mais dans ses noires profondeurs.

Quelques pages plus tôt, il semble saisi, au moment d'évoquer les événements de Mai 68, par un rapprochement qu'il s'efforce ensuite, pendant plusieurs pages, de développer : «Ce fut en lisant Aron», auquel il reproche de «confondre civilisation et croissance économique» (p. 315), «que j'eus la confirmation d'une hypothèse qui m'était venue dans mon Berry alors que je reprenais le tournage de mon film sans pouvoir m'empêcher de songer à la bizarrerie de la crise qui venait de se terminer»; il se demande alors si Mai 68 «n'avait pas été produit par des idées dont certaines étaient celles des années 30». Bien sûr, continue-t-il, il n'a pas cru, «n'étant nullement adepte de Foucault, en la présence réelle des idées des années 30 qui, après avoir mené une survie souterraine, auraient surgi entre les pavés du boulevard Saint-Michel», et il n'a pas cru davantage que, «grâce aux hasards de la lecture, elles fussent parvenues à la connaissance des jeunes insurgés», son hypothèse n'étant en fait pas que ces idées aient pu renaître «mais qu'elles naissaient de nouveau, ce qui n'est pas la même chose, dans des esprits qui ignoraient que ce qu'ils sentaient et pensaient avait été senti et pensé une quarantaine d'années plus tôt» (p. 316). Vivrions-nous le même phénomène ? Dans ce cas, nous serons certainement confrontés au même échec : de beaux mots, des mots parfois dangereux, n'ayant aucune prise sur la réalité, filant au galop vers l'horizon plombé comme un coursier mécaniquement augmenté, alimenté non plus par de la vapeur mais par une pile à hydrogène.

Puis Jacques Laurent évoque le règne absolu de la critique dite nouvelle, «l'impératif de l'engagement ne [menaçant] plus la littérature», comme au temps, point très éloigné, du sartrisme délirant et inquisiteur, «mais une entreprise le relayait qui consistait à substituer le ça au je, à expulser l'homme avec des méthodes différentes, celle de Lévi-Strauss n'étant pas celle de Foucault, mais le projet étant le même, après la déshumanisation du langage, de la culture, de l'histoire, de placer une entité à la place de l'homme évanoui» (pp. 319-20, l'auteur souligne), Mai 68 ayant alors consisté, selon Jacques Laurent, à tenter «d'exprimer sans le concours de belles intelligences ni d'une culture en expansion le même refus que les écrivains des années 30, le refus d'assister à la disparition de l'homme dévoré par un monstre froid, l’État, avec la complicité objective d'une philosophie qui met les bouchées doubles puisqu'en vingt-cinq ans elle passe du dialogue de l'homme avec l'absence de Dieu au dialogue de l'absence de l'homme avec l'absence de Dieu» (pp. 320-1). Le résumé est aussi juste que saisissant.

Alors, c'est «dans le parfum envahissant, réticent, de [s]on chèvrefeuille berrichon» que Jacques Laurent a «senti ceci : les étudiants de 68, force désorientée, étaient la force qui avait manqué aux devins des années 30» (p. 321), ce qui revient à inverser la proposition de départ, comme si l'ébullition des années 30, dont Jacques Laurent se déclare maniaque (cf. p. 359), n'avait concerné que le seul domaine de ces idées longuement évoquées par un Loubet del Bayle dans une étude faisant à juste titre référence, ces idées manquant, en somme, de pavés et de muscles affermis pour être lancées sur les féroces forces capitalistiques de répression et comme si, a contrario, l'absence de véritables idées du mouvement de Mai 68 signifiait, tout autant mais de manière certes plus désordonnée voire violente, un échec inéluctable.

Quoi qu'il en soit, c'est ainsi qu'est venue à l'esprit de Jacques Laurent cette hypothèse, «sous la forme peut-être trompeuse d'une conviction. Quelle que fût la niaiserie du verbiage des étudiants, la part de catalepsie qui encombrait leur révolte et qui, prenant la forme d'une mode, poussait leurs pères à s'offrir leur crise de puberté», il a en tout cas voulu «supposer que sans le penser formellement, donc sans pouvoir l'exprimer avec clarté, les rebelles se dressaient contre l'établissement de la société cataleptique dont l'appréhension avait été l'un des moteurs de la pensée des années 30» (p. 329). Nous ne sommes plus vraiment dans une société cataleptique, non parce que les nouvelles techniques de communication nous auraient réveillé de notre sommeil profond mais parce que, à vrai dire, cette catalepsie a muté en quelque chose de plus dangereux, une forme de démission volontaire devant l’État pourvu que ce dernier assure notre bonheur.

Jacques Laurent se demande, dans ces mêmes pages et retrouvant un terme qu'il semble chérir, «si les pays industrialisés ne sont pas en train de sacrifier la singularité de l'homme au triomphe d'une énorme machine cataleptique» (p. 327), l'auteur analysant l'exemple de la Suède qui, à ses yeux, paraît illustrer d'admirable (donc horrible) façon la prophétie de Tocqueville dans les dernières pages de sa Démocratie en Amérique sur le destin attendant les hommes ne jurant plus que par une égalité prétendue, bien capable toutefois d'enchaîner «une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, qui aiment être limités à eux-mêmes et à leurs familles et qu'au-dessus d'eux un pouvoir immense et tutélaire se charge d'assurer seul leur jouissance et de veiller sur leur sort en les fixant irrévocablement dans leur enfance, travaillant à leur bonheur mais voulant en être l'unique agent et le seul arbitre, pourvoyant à leur sécurité, prévoyant et assurant leurs besoins, facilitant leurs plaisirs, dirigeant leur industrie, conduisant leurs principales affaires, réglant leurs successions, divisant leurs héritages, rendant superflu l'emploi de leur libre arbitre» (p. 322), bref annonçant le règne de fer, bien que ouaté, du Grand Inquisiteur invisible qu'Aldous Huxley a figuré dans son Meilleur des mondes.

Jacques Laurent se demande, dans ces mêmes pages et retrouvant un terme qu'il semble chérir, «si les pays industrialisés ne sont pas en train de sacrifier la singularité de l'homme au triomphe d'une énorme machine cataleptique» (p. 327), l'auteur analysant l'exemple de la Suède qui, à ses yeux, paraît illustrer d'admirable (donc horrible) façon la prophétie de Tocqueville dans les dernières pages de sa Démocratie en Amérique sur le destin attendant les hommes ne jurant plus que par une égalité prétendue, bien capable toutefois d'enchaîner «une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, qui aiment être limités à eux-mêmes et à leurs familles et qu'au-dessus d'eux un pouvoir immense et tutélaire se charge d'assurer seul leur jouissance et de veiller sur leur sort en les fixant irrévocablement dans leur enfance, travaillant à leur bonheur mais voulant en être l'unique agent et le seul arbitre, pourvoyant à leur sécurité, prévoyant et assurant leurs besoins, facilitant leurs plaisirs, dirigeant leur industrie, conduisant leurs principales affaires, réglant leurs successions, divisant leurs héritages, rendant superflu l'emploi de leur libre arbitre» (p. 322), bref annonçant le règne de fer, bien que ouaté, du Grand Inquisiteur invisible qu'Aldous Huxley a figuré dans son Meilleur des mondes.Plus loin dans son texte, revenant sur son Histoire égoïste, Jacques Laurent fait sien le jugement qu'une de ses amies a porté sur le manuscrit, concédant que «ça ne ressemble à rien» (p. 339), peut-être parce que celui qui l'a écrit a pu vivre un ou plusieurs de ces moments «qui durent parfois des années où le quotidien de l’œuvre et le quotidien de l'existence s'entendent; ce n'est même pas qu'ils se complètent, ils se fondent» (p. 330), peut-être encore parce que son texte tout entier aura tenté d'être un exercice de liberté au sein même d'une «société dépolitisée, dont l'opulence est la règle, qui règne non par la terreur mais par l'enlacement administratif et la pression des slogans publicitaires» (p. 315), et dans laquelle il n'est désormais plus possible de se révolter sans sombrer dans le ridicule de l'échec pitoyable (Mai 68), sauf, encore une fois, en essayant de bâtir un espace de parole se tenant à l'écart des compromissions, des arrangements avec l'histoire et des auto-complaisances plus ou moins discrètes.

Ce jugement est sans appel, prononcé contre un propos d'Emmanuel Mounier dont quelques lignes marquent «qu'il ne néglige pas le poids de l'horreur nazie mais que celle-ci peut devenir, en une certaine occasion, une simple réserve» : s'il ne s'est donc jamais expliqué sur cette bizarre réserve, «c'est sans doute qu'il n'a vu que des inconvénients à tenter d'expliquer son mouvement sous la pression d'un a posteriori qui se manifestait aussi bien à travers la méthode de l'histoire que dans le tissu mensonger où crurent devoir s'enfermer tant de Français désireux d'avoir agi selon les normes au point d'oublier leurs actes» (p. 218). Bien des pages de l'Histoire égoïste devraient être relues et méditées, dans lesquelles Jacques Laurent évoque l'histoire et le métier d'historien sans se draper derrière les cache-misères herméneutiques, sans emprunter les voies interprétatives les plus torves, comme le montre ce passage : «L'historien sait en outre que ce qu'il rassemble ne peut donner lieu ni à une connaissance expérimentale ni à une connaissance démonstrative qu'elle ne saurait parvenir à être théorique ni à constituer un inventaire exhaustif de faits. Certaines périodes, celle de l'Occupation de la France par exemple, semblent défier plus que d'autres l'analyse historique justement parce que le mouvement de l'histoire a pris une violence et une densité singulières sans proportion avec la capacité d'accueil et de réponse des consciences individuelles» (p. 216).

Il est à ce titre remarquable que Jacques Laurent, qui de son propre aveu a pu être considéré comme un Frégoli, s'intéressant en somme à tout ce qui l'intéressait pour le paraphraser, «ce qui n'est pas peu dire» (p. 298), il est remarquable donc qu'un tel homme ait pu témoigner d'une lucidité qui aujourd'hui effraierait et choquerait très profondément nos contemporains sans colonne vertébrale, par exemple en évoquant Pétain et la Collaboration mais aussi De Gaulle, contre lequel il porte des coups aussi précis que durs, affirmant qu'il les admire, lui et son génie, «comme on peut admirer un imposteur s'il est génial» (p. 296), ajoutant que De Gaulle «a assaisonné ces événements sans jamais les modifier en profondeur mais en leur donnant la saveur de guerre intestine qui convenait à sa gourmandise» (p. 297).

Si notre franc-tireur, comme lui-même se qualifie, a pu donc souffrir de frégolisme, c'est toutefois cette terrible lucidité qui, à mon sens, lui a permis d'unifier sa vie loin de tout conformisme, de toute orthodoxie ou catalepsie dogmatique, l'air du temps étant au respect (cf. p. 278), sans accepter ce qu'il appelle «la domestication de la littérature» (p. 273) qui lui répugne, puisque, selon ses propres dires, «il est toujours un moment», dans une existence, «où les éléments qui flottaient à leur gré, avec des airs indifférents, se rejoignent et prennent l'apparence d'un tout, naviguent sous forme de vaisseau» (p. 285). Ajoutons qu'aux yeux de Jacques Laurent, «l’œuvre est un avatar de la vie dont aucune confession ni aucune méthode critique ne peuvent retrouver l'impulsion, ni les détours» (p. 203).

C'est encore et toujours ne suivre qu'un unique cap : celui de sa liberté jalouse, qu'il place au-dessus de quelque autre considération, allant même jusqu'à s'amuser du fait que Bernard Frank inventa l'appellation, devenue fameuse, des hussards dans un article des Temps modernes «où il avait eu le génie d'associer quatre personnes qui présentaient en effet des traits communs : nous laissions entendre que nous préférions séduire que convaincre et que nous craignions, comme disait Cocteau, que démontrer ne fût vulgaire», toute démonstration ne pouvant aux yeux de Jacques Laurent, pourtant point dépourvu de culture philosophique, qu'être irrémédiablement vulgaire «en cette époque professorale tout entière dominée par Sartre» (p. 259), tout accaparé par «l'illusion d'agir» (p. 258) plutôt que d'agir réellement, que l'auteur rattache au barrésisme.

Jacques Laurent, comme son oncle sulfureux (2), «né passionné» (p. 210), s'est même payé le culot d'apostropher Georges Bernanos, jardinant au Brésil écrit-il, et se croyant pur «parce qu'il ne mâche pas ses mots» alors qu'il croit «impurs ceux qui, restés sur le théâtre des événements, composent avec leur colère», Bernanos que l'auteur déclare admirer sans toutefois l'aimer, ni même «aimer le relire», Bernanos qu'il revoit, après la Libération, «dans un de ces hôtels ecclésiasticoïdes des parages de Saint-Sulpice où il était à l'aise», lui disant alors ce qu'il écrira dans son Histoire égoïste, puisque l'auteur de Sous le soleil de Satan lui avait intimé de l'écrire (p. 239). Il n'en reste pas moins que Jacques Laurent reconnaît au Grand d'Espagne comme Nimier le surnomma sa capacité, jamais démentie, à brouiller les repères politiques un peu trop faciles dans lesquels les critiques journalistiques ont l'habitude de mettre les auteurs, mais aussi de nourrir «ses nerfs d'écrivain dans la vie religieuse et dans la vie politique sans respecter une ligne qui l'eût mis au service dune cause précise de sorte que des émotions successives le plaçaient tantôt du côté des anti-sémites royalistes tantôt du côté des communistes et c'était cette liberté de mouvement», ajoute utilement Jacques Laurent, qui laisse donc supposer qu'un écrivain de gauche est un être contraint ou qui, dans le meilleur des cas, se contraint jusqu'à la limite de la brisure comme cela a peut-être été la réalité douloureuse pour Aragon, et que c'est donc cette «liberté de mouvement qui faisait de lui un écrivain de droite» (p. 136).

Si donc le progrès continue sans relâche alors que l'histoire, elle, semble finie (cf. p. 17), et cela pourtant au moment même où Jacques Laurent y trouvera une nourriture intellectuelle et esthétique qui aujourd'hui nous fait cruellement défaut, puisqu'il évoque les grands noms des si tumultueuses années 30 (3), qu'il s'agisse de penseurs (Maulnier (4) ou Mounier, sans oublier Valois et bien sûr, Maurras continuant d'être influent ou même Jacques Bainville dont il salue la prescience), comme de romanciers (Brasillach, Céline, Drieu), il faut vivre libre, peut-être en parvenant à nouer aussi intimement que possible littérature, dont l'auteur prend conscience du pouvoir très jeune (cf. p. 65) (5), et réalité quotidienne, comme l'illustrent quelques grands noms qui sont apparemment parvenus à réaliser cette fusion de l'une dans l'autre, Stendhal ou Balzac lequel, «quittant son combat quotidien pour se remettre à sa table de travail, éprouvait la certitude joyeuse de rentrer dans la réalité de même, lecteur, ouvrant un de mes livres de chevet, je croyais non pencher dans la fiction, mais dans l'existant» (p. 75).

Quelques pages plus loin, nous trouvons une notation voisine : «La couverture arrondie autour de moi, le foin emmitouflant ma tête, je vivais la fiction issue des livres qui avait servi à m'endormir et l'idée me venait que ce que je lisais ou rêvais, je pourrai le vivre» (p. 78). Notons que cette intrication, pour subtile et intime qu'elle est, l'action devant être la sœur jumelle du rêve qu'est la littérature, n'est pas la confusion entre les deux car Jacques Laurent affirme avoir «saisi d'emblée qu'entre ce qu'il vit et ce qu'il raconte, un créateur doit toujours maintenir une distance telle que l'électricité propre à la génération de l’œuvre puisse y circuler» (p. 105).

Je ne m'aventurerais pas à prétendre que Jacques Laurent est toujours parvenu à maintenir ce remarquable équilibre, lui-même constatant que ni son père ni son grand-père n'y sont arrivés lorsqu'ils ont relaté leurs propres combats (cf. p. 368), lui-même en doutant du reste et indiquant, à l'avant-dernière page de son livre, de façon énigmatique, que «le survol d'une vie est tout à fait une illusion réelle», mais je puis au moins assurer que l'électricité circule puissamment dans son Histoire égoïste, ne serait-ce que parce que son auteur a toujours refusé, à l'instar de tant d'autres, d'employer «les mots comme des semelles en les écrasant sous leurs pieds» (p. 372).

Notes

(1) J'ai relevé beaucoup de fautes, notamment de typographie (comme le flottement de certaines lettres devenant tour à tour des majuscules ou des minuscules : ainsi d'Action française pouvant s'écrire Action Française ou du titre Les Bêtises pouvant perdre la première de ses deux majuscules, etc.; je songe aussi à des doubles espaces en grande quantité ou au contraire à des espaces manquantes), d'autres plus classiques, concernant l'orthographe ou la grammaire : quelques années et non «huelques années» (p. 40), «enrégimenter» (p. 104), «anti-communism» (p. 130), «Heisenberg» (p. 144), «une marchande» (p. 163), «mes camarades, produits d'un brassage administratif» (p. 189); il manque un à devant Giraudoux (p. 222), «profiter d'un bon repas au moment où l'on sait que des proches sont en train de le (et non «la») sauter» (p. 226), le mot «académiciens» semble avoir été mis en lieu et place de «miliciens» (p. 233), conjonction et non «conjonntion» (p. 314), rébellion et non «rebellion» (p. 315), etc.

(2) Qui n'est autre qu'Eugène Deloncle, à l'origine de La Cagoule. Pour son portrait, voir page 210 de l'ouvrage de Jacques Laurent. Encore un qui fut déçu par l'inaction de l'Action française qui, longtemps nous confie Laurent, «avait été défendue par mon oncle Eugène Deloncle qui en était un lecteur passionné [du quotidien éponyme, bien sûr]. Mais Maurras l'avait déçu le 6 février et il en avait conclu que l'Action française n'avait jamais envisagé que verbalement de prendre le pouvoir, amère découverte qui l'avait entraîné, étant un homme pour qui l'action était la sœur jumelle du rêve, à fonder une société secrète que ses adversaires devaient par la suite affubler d'un sobriquet qui lui resta : la cagoule» (p. 118).

(3) «J'occupais sans le savoir une situation périlleuse car, en ce temps, être à la fois nationaliste et socialiste (marxiste ou proudhonien, peu importe) conduisait immanquablement à subir la tentation fasciste» (p. 111). Sur cette troisième voie si périlleuse à emprunter, n'existant peut-être même pas, voici ce qu'il écrit encore : «Nous savions très bien énumérer les tares du capitalisme et du communisme mais nous ne savions pas définir utilement la troisième expression dont nous rêvions, celle que nous n'approchions qu'à force de propositions négatives en prononçant à tout bout de champ le mot qui signifiait ce que nous étions incapables d'accomplir : la révolution» (p. 133). Comme toujours, Jacques Laurent rappelle quelques évidences qui ne pourront faire que grincer les dents des si dolents lecteurs contemporains lorsqu'il évoque «les odeurs de sève du fascisme» (p. 124) : «Cette époque a été à ce point défigurée par l'histoire et dans le souvenir même de ceux qui l'ont vécue qu'on ne peut plus imaginer le rayonnement qui fut émis par le fascisme» (p. 113) et, deux pages plus loin, parlant toujours de la période s'étalant entre les deux guerres : «chacun, pourvu qu'il fût jeune, vivant, vivace et sensible à l'enthousiasme, fut offert à la tentation du fascisme».

(4) Jacques Laurent écrit que, parmi d'autres noms comme ceux de Kléber Haedens, Jean Le Marchand, Jean-Pierre Maxence ou encore Charles Mauban, «le seul qui nous fascinât vraiment était Thierry Maulnier. Noyé dans la fumée de sa cigarette, son regard myope accommodant à l'infini, il nous semblait détenir des secrets. Après avoir été marginal à l’École normale, il était marginal à l'Action française et marginal encore dans son œuvre de critique littéraire et para-philosophique où il liait à des vertus d'universitaire les audaces et les violences d'un pamphlétaire métaphysicien. Contrairement à Maurras il était de notre génération; nous avions les mêmes mots de passe; cet ennemi du conservatisme dans la société et la pensée nous donnait l'espoir qu'après avoir su concilier l'analyse et la fièvre il réussirait, au-delà du marxisme et au-delà du nationalisme, la réunion de l'eau et du feu, de la tradition et de la révolution» (pp. 128-9).

(5) Sans doute par une attention fébrile aux mots eux-mêmes, comme le premier, «jaune», qui ouvre le texte, mais aussi les mots qui se figent sous la glu de ce que l'auteur appelle péjorativement la scolastique, ou se transforment en «mots saturés de mythes», et «saturés depuis longtemps» qui ne sont que des «mots-monstres» que Jacques Laurent déclare avoir vus, «en chair et en dents» (p. 357) puisqu'il les compare à des piranhas.

Imprimer

Imprimer