« Mieux vaut Tao que jamais : Le coup du Lapin brise Le Coup du Hibou, roman de Jean Levi, par Thibaud Saint-Denys | Page d'accueil | La Ville d'Ernst von Salomon, ou comment abattre l'ennemi selon Juan Branco »

13/05/2021

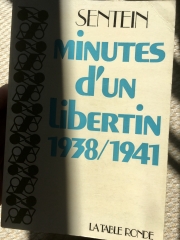

Minutes d'un libertin. 1938/1941 : François Sentein ou la tradition libératrice

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Acheter Minutes d'un libertin. 1938/1941 (réédition augmentée au Promeneur) sur Amazon.

Acheter Minutes d'un libertin. 1938/1941 (réédition augmentée au Promeneur) sur Amazon.Ces minutes d'un libertin risquent de décevoir tout amateur de Gabriel Matzneff, ce petit maître et grand faune perpétuellement concupiscent, la queue, qui finira sans doute par être momifiée pour une éternité d'intumescence, en fier étendard dans l'attente d'un millième nouveau-né à peu près aussi vite oublié que consommé, embroché. Il faut en effet entendre le terme libertin au sens ancien, noble allions-nous prétendre avant de nous raviser, celui d'un homme sans ambition, tout occupé à cultiver son esprit. Toutefois, ne faisons pas de François Sentein ce qu'il n'est absolument pas : un bégueule, un de ces adolescents sérieux trop vite emmurés, devenus adultes, dans une existence non seulement plus sérieuse encore qu'elle ne le fut mais aussi bien plus triste de vieillard avant l'heure, lui-même écrivant qu'il possède des «jambes inséparables, l'une d'ascète, l'autre de libertin» (p. 100). Nombre de ses propos, par exemple sur les putains, choqueraient durablement de nos jours, à l'heure où le moindre têtard asexué s'imagine conscience féminine rayonnant sa sororité fantasmatique. Voyez ainsi, pour emmerder les vertueux : «Dans ces chambres de passe aussi pauvrement meublées que des cellules de couvent, il manque tout de même un meuble : un prie-Dieu, pour remercier» (p. 98). Ailleurs, François Sentein ne défend-il pas, avec panache, l'honneur de Sade en personne, le rapprochant, selon le tropisme bienvenu qui fit du commentateur un royaliste et de l'écrivain embastillé un libertin éminent, du pouvoir du roi, paradoxalement bienveillant, et l'éloignant du coup de celui de la populace, qui n'a strictement rien fait, contrairement à la légende, pour le sauver de sa prison (cf. pp. 115-18), Sade qui dans une de ses lettres (du mois de décembre 1793), ne manqua d'ailleurs pas de noter ce qu'il pensait du si bon peuple français ? : «Ah ! il y a bien longtemps que je disais à part moi que cette belle et douce nation qui avait mangé les fesses du maréchal d'Ancre sur le gril, n'attendait que des occasions pour s'électriser, pour faire voir que toujours placé entre la cruauté et le fanatisme, elle se remonterait à son tour naturel dès que les occasions la détermineraient» (p. 117). Nous verrons que Sentein, à sa façon certes plus discrète, se tiendra à égale distance de la délation, du marché noir dans lesquels tant de Français ont sauté sans beaucoup d'hésitation voire, pour les plus braves, du maquis, comme de la Collaboration plus ou moins franche.

De l'esprit, il faut en avoir, décidément pour citer, dès la première page, Brasillach, «le nom d'étincelle de Brasillach» (1) puis immédiatement après Malraux dont La Condition humaine «se monte un peu le cou», Pierre Boutang plus que tous (hormis Laurent-Cély peut-être, qui signera Jacques Laurent), Marc Dornier que l'on connaîtra ensuite sous le nom de Chris Marker, Maurice Clavel, Bernanos et Toulet au charme décidément mystérieux, une référence qui eût pu m'inspirer si je l'avais consignée avant de me lancer dans telle explication à l'apparition mystérieuse du poète dans le premier roman du Grand d'Espagne : «Et voici qu'aux premières lignes du Soleil de Satan Toulet était évoqué dans cette heure même du soir dont je venais de goûter la profonde douceur. L'habitué du bar de l'Opéra au départ du chemin qui mène au confessionnal terrible de Lumbres ! J'ai aimé le contraste de cette présence, comme si sa gentillesse devait nous rappeler que, même dans ce qui reste le plus tragique de la vie, nous ne jouions pas la tragédie» (p. 13).

Les pages qui suivent celles-ci sont tout aussi poétiques, vives, et même éblouissantes parfois de vivacité, laquelle jamais n'empêche des jugements étonnamment mûrs et sûrs, des portraits qui étonnent par leur exécution aussi habile que précise, et nous y voyons passer non seulement Boutang mais Maurras, Rebatet, Drieu, dont la vie est «nonchalamment abandonnée au courage» (p. 224), Maulnier, Haedens, bien d'autres encore comme Barjavel, Ernst von Salomon dont l'auteur lit Les Réprouvés ou encore Montherlant qui l'un des premiers remarqua son talent («En vous j'ai senti une façon de dire. Vous avez déjà un style. Mais il faut travailler. Vous devez écrire», p. 230), tous autant qu'ils sont comme secrètement emportés par quelque courant, qui sait peut-être, aussi rapide que celui qui fit exécuter à Cocteau, sur les traces de Jules Verne, un tour du monde en quatre-vingt jours, «cette rapidité, cette légèreté, cette façon de faire mouche» (p. 65) ne pouvant qu'enchanter les lecteurs les plus épais, qui peut-être même seront sensibles à la nostalgie de celui qui écrit qu'il va vers son avenir «avec un cœur d'invalide» et qu'il «goûte ce matin [parce qu'il] se sent du soir» (p. 166). Les petits professeurs à zygomatiques droitistes nous bassinent avec les prétendues qualités d'écriture de Messieurs Renaud Camus et Gabriel Matzneff : que ne lisent-ils, dans ce cas, François Sentein, maître de légèreté, mais d'une légèreté qui n'est absolument pas afféterie insupportable, amour de soi-même porté à son incandescente bêtise ! L'un de ces deux vieillards jouisseurs, qui toute sa vie aura tourné autour de son inestimable nombril comme s'il s'agissait du maelström de Poe, aura méthodiquement consigné ses innombrables parties de sexe, ses culbutages effrénés, la moindre perte d'un demi-gramme ou, horreur ontologique toute proche de faire basculer l'univers dans le néant, la prise inesthétique d'un seul gramme, alors que l'autre, après avoir fait défiler par paquebots imaginaires les culs achriens d'Arabes, n'en finira pas de se plaindre que ces derniers ne pensent décidément plus qu'à enculer tous les Français et même à niquer la France ! Horreur abominable de ces deux Narcisse moitrinaires dont les vers, un jour, dévoreront la comique fatuité en à peine quelques heures !

Choisir François Sentein contre les vieux podagres cités est une évidence, pour qui se soucie de belle écriture, d'intelligence associative, de gouaille crâne dont on pourrait dire qu'elle n'hésite pas à aiguiser ses couteaux sur le bord des trottoirs, que Jean Genet, à qui Sentein montre le vers, aimera pour sa «violence foraine, tellement plus forte que celle de celui dont la chance serait pourtant d'être le plus forain de nos poètes vivants» (p. 21), Aragon en l'occurrence. Il y a cependant bien davantage, dans ces pages, qu'une évidence stylistique, la claque d'une langue qui s'enroule mais jamais ne se ventouse ni ne s'enkyste. Je songe ainsi au beau portrait en creux que François Sentein fait du royaliste idéal, qui jamais ne cèdera aux appels de la Révolution nationale ou aux sirènes des régimes autoritaires (2), sans doute par une absence criante, tellement salutaire, de tripe républicaine, jacobine, gras-double de petit-bourgeois, qui jouissent «aujourd'hui de tragédisme sacrificiel, comme hier, de méchanceté, quand ils faisaient sauter les chapeaux sous la hideuse et ridicule marseillaise; ils ne donneraient pas avec un tel enthousiasme dans la guerre de cent ans anti-allemande, autre produit de la république, laquelle a besoin de ces tensions pour rétablir le sentiment de la patrie dans sa conscience exaltée, presque spasmodique. Hommes, au fond, du garde-à-vous et de la raideur républicaine, non de la souplesse princière. C'est eux que je voyais de notre fenêtre, les matins de revue, marchant à petits pas, comme s'ils avaient fait dans leur culotte, à la garde d'un drapeau d'une immobilité de fétiche et qui déjà me faisait peur» (p. 70).

François Sentein qui aura pensé sa monarchie contre la démocratie et qui, comme Bernanos, estime «qu'un roi c'est d'abord quelqu'un qui ne fait pas certaines choses» (p. 182), n'est pas exactement, c'est le moins que l'on puisse dire, un de ces républicains béats s'extasiant devant le «symbole abstrait, presque chimique, de trois couleurs, devant lesquelles on est prié de se monter le cou», lui qui se draperait plutôt dans le drapeau que l'on voit dans une toile de Rembrandt : «on en joue en tête du défilé; on l'emporte chez soi sur son épaule; on s'y couche dedans, au lieu de le veiller comme un cadavre»; autrement dit, le drapeau de Sentein est beau, «comme l'état le drapeau blanc fleurdelysé», bien que le sien soit «plutôt noir, semé de fleur de lys d'or», alors que l'autre, le républicain, le tricolore, puisqu'on ne peut décidément s'y draper, autant s'en torcher ! (pp. 70-1).

Toutefois, reconnaître le génie ordonnateur de Maurras, appeler de ses vœux un roi qui sera, «de part sa nature, plus affranchi, plus absolu (absolutum : indépendant) que l'odieuse «Société», criminelle de part également sa nature et dans la mesure où elle ne veut pas savoir qu'elle l'est», ce n'est pas se plier à une discipline de fer, ou bien ranger sa langue lorsqu'il s'agit de moquer «cet imbécile de Bernanos» auquel il s'agira de faire prendre «une de ses colères louches» (p. 92) en criant «Vive la paix honteuse !», comme Cocteau le fit (nous sommes en avril 1940), Cocteau dont Sentein parlera si remarquablement (cf. pp 209-12).

C'est la liberté de François Sentein qui étonne, qu'il s'agisse de ses jugements sur des régimes politiques ou de ses portraits; qu'écrit-il sur Hitler, alors que tant d'intellectuels, pourtant davantage spécialisés que notre tout jeune auteur dans les questions politiques, ont semblé buter sur l'énigme que constituait le Chef suprême du Troisième Reich ? : «Je le vois d'abord comme un artiste qui n'a pas pu se réaliser. La plupart des hommes politiques sont d'abord des ratés de quelque chose. Je l'imagine bousculant le monde parce qu'il ne peut pas le comprendre. Très démocratique en cela, mais de la façon la plus wagnérienne, la plus théâtrale, qui est de réaliser la démocratie en une personne, pour aller plus vite. Il mène son peuple parce qu'au fond il en désespère. Cet homme n'est pas heureux, voyez-vous», Sentein poursuivant en écrivant qu'il «a passé sa vie à exiler les mystères. C'est là son aliénation. Il y a de l'Hérode en lui, mais dont l'indécision est changée en une action qui s'exprime par des actions fulgurantes» (p. 168). Quelle exécution (à tous les sens du terme !) comparable à celle-ci, sous la plume d'un écrivain qui a vingt ans, si ce n'est, peut-être, l'incroyable analyse qu'en donna Max Picard dans L'Homme du néant datant de 1946 ? Quelques pages avant, il égratigne Pierre Boutang alors lyonnais, en quelques lignes cruelles, justes mais aussi, on le sent suffisamment, tendres, qui soulignent la force, tant physique qu'intellectuelle, de ce bretteur-né : «Pour lui qui dit : «Je ne discute pas, j'enseigne», je crains ce rôle de professeur où il semble se rouler d'aise. Facilité ou hygiène ? La contradiction lui étant insupportable, la docilité de quarante adolescents pourrait agir dans son cas comme une thérapeutique apaisante. En cet inquiet dominateur la chaire est faible. Mais il fait, quand il est supris, éclater son génie et sa grâce. Ses réponses ont alors la même inspiration que ses coups de poing. Une contradiction affectueuse et désintéressée lui serait une sorte de traitement; une contradiction de sparring-partner» (p. 156). Ailleurs encore, François Sentein se débarrasse en quelques mots de Brasillach auquel il reproche de s'être plié à la discipline fallacieuse de l'état, qu'il refuse d'écrire avec une majuscule (cf. p. 240), ou du Barrès de Colette Baudoche, qu'il moque de surjouer le nationalisme : «Je vois aujourd'hui comme un zèle importun presque impoli, le nationalisme français de mon adolescence. Je voulais me persuader ce qu'au fond je ne sentais guère. Barrès s'exalte de ce qu'il n'est pas. Avec ses yeux d'esclave circassienne, c'est le métèque du nationalisme» (p. 147).

Nous avons rattaché cette étonnante et quelque peu inquiétante, cette rimbaldienne liberté de François Sentein au royalisme (3) qu'il ne manque jamais de professer mais l'intéressé lui-même donne une expérience plus simple encore en guise d'explication si peu pontifiante, qu'il rattache à sa chair, à son origine métèque en somme, languedocienne (4) : «j'ai les larmes aux yeux quand j'entends un nègre parler français. Peut-être parce que je suis un peu moi aussi, par ma race, le nègre de ce français. Ce n'est pas ma langue naturelle. Alors j'ai l'impression que nous sommes nés, lui et moi, sur la même galère. La règle des participes est notre rame commune. C'est la dynamique des amitiés françaises» (p. 104). C'est aussi cette très belle dynamique qui fera toujours que Sentein se dressera lorsqu'il estimera qu'une injustice ou un coup du hasard a privé la France d'une belle âme, lui qui a toujours préféré ce qu'il appelle «les êtres de liberté», comme Chénier, aux «êtres de nécessité» (p. 200), comme le rustre Clemenceau, les seconds, à la différence des premiers, se présentant toujours; ailleurs, il saluera la mémoire d'un jeune communiste, fusillé à 17 ans, «pour sabotage aux usines d'aviation Gnome et Rhône», «l'apprenti Roger Rambaud» (p. 104). C'est d'ailleurs parce que le Parti communiste, qui n'a jamais hésité à s'appeler Parti des Fusillés, n'a pas reconnu ce gamin comme un des siens que François Sentein érige une espèce de discrète plaque commémorative à sa mémoire, qu'importe qu'il ne s'agisse en l'occurrence que d'une banale note de bas de page : «Corps non réclamés. Faisons-leur, coupables ou innocents, une place provisoire dans notre caveau de famille. Ils y retrouveront, venus de l'autre bord, confondus aux sombres bords, d'autres visages découverts, sacrifiés par les personnages, les grandes personnes de cette guerre» (p. 105).

C'est peut-être l'esprit d'enfance, si cher à Bernanos dont nous avons vu qu'il ne semble guère plaire à Sentein, qui le mieux caractérise la prose de ce premier volume d'admirables souvenirs, et c'est sans doute pour défendre ce même esprit, qui doit être cultivé sous le sceau du secret («Rien n'est vrai que secret», p. 19) que l'auteur est si sensible aux adultes rejouant leur enfance et leur adolescence sous la bannière de l'imposture, comme Brasillach «avec son fascisme qui est un scoutisme à retardement» (p. 196), tout comme il se montre bellement nostalgique d'un passé irrémédiablement perdu, alors qu'il se sait pourtant être «au matin de la vie», même s'il va vers son avenir, dit-il, «avec un cœur d'invalide» et «goûte ce matin» parce qu'il se sent «du soir» (p. 166). La définition du Roi, d'ailleurs, obéit elle-même à cet esprit d'enfance, Roi qui est le «seul en qui puissent être couronnées un jour, par hasard et par bonheur, des qualités d'intelligence, d'imagination, de sensibilité, de noblesse, de désinvolture, qui lui ôteraient, autrement, l'envie et lui interdiraient l'espoir du moindre sous-secrétariat d'état...», et Sentein de se prosterner «devant ce miracle puisque sa «pensée politique monarchiste, c'est l'intrusion de la grâce dans la société, qui est le domaine des droits, c'est-à-dire, en définitive, du droit du plus fort» (pp. 218-9). En d'autres termes, la réelle égalité des chances, c'est le principe royaliste qui seul peut non seulement l'accorder mais le favoriser, et non l'entropie consanguine démocratique, qui abrite derrière un paravent de mots creux une haine réelle du pauvre et, plus encore, du déclassé.

Esprit d'enfance dont le Roi est bien davantage l'incarnation toujours rejouée que le symbole pulvérulent qui explique aussi sans doute la très fine perception du temps qui s'écoule et jamais ne revient, sauf peut-être lorsqu'il est revivifié par une langue admirable, serti comme un camée dans la mandorle d'une langue ayant conservé la souplesse infinie de l'oralité. François Sentein affirme ainsi s'échapper dans le souvenir (cf. p. 163), lui qui, magnifiquement, écrit que «nous remontons notre passé le nez à terre, comme des chiens de chasse, et quand nous levons une odeur évidente, nous restons aussi interdit (5) qu'eux, sans parole» (p. 139), et bien des fois les plus remarquables pages qu'il écrit sont celles qui vont sauver un monde banal de l'oubli : odeurs, lumières, architectures, paroles et bons mots, anecdotes, autant de briques discrètes pour bâtir la cité royale, «héritée et communielle» (p. 131) en lieu et place de la sèche «logique d'une cité contractuelle, voire communiste» (pp. 130-1). Voyez quelle toute simple poésie Sentein tire du «parfum de chambre et de plaisir», indéfinissable puisqu'il mélange «résine, goudron, bois ciré» qui «monte du corps de Paris quand il entre dans la nuit avec la tiédeur de la journée», l'écrivain ajoutant une note où il précise que cette odeur a constitué pour lui «l'essence de Paris», provenant il le suppose «des pavés de sapin qui étaient alors le revêtement des chaussées», odeur qui s'est bien évidemment «évanouie quand ils ont disparu» (p. 206).

Il faudrait bien sûr, à la fin, établir un recueil des pensées les plus notables de François Sentein, colligées dans un beau livre, tout au long des différents tomes publiés de ses mémoire, qui aurait pour titre évident, la tradition libératrice (cf. p. 174) car c'est elle qui lui aura communiqué cette formidable et vivifiante liberté de pensée et de ton, et cela même à une époque particulièrement noire de l'histoire de la France, lorsque «trop de Français sautent sur l'occasion de faire sentir leur poids à ceux qu'ils tiennent à leur merci, chacun marchant sur les pieds de son voisin, comme pour se venger d'être sous la botte» (p. 235). Ce que François Sentein appelle «la liberté des destins» qu'il lisait tout particulièrement «dans l'ancienne France et qui faisait aller chacun», et alors il cite Richelieu, Descartes ou Beaumarchais, «vers sa plus grande vérité» (p. 237), il semble l'avoir conquise comme en témoigne la moindre ligne de ses mémoires, où il s'exerce au paradoxe du journal intime, qui en fait n'en est jamais un : «Il n'y a pas de journal intime. C'est parce qu'on n'écrit pas dans les journaux, qu'on écrit son journal, pour que les autres le lisent» un jour. Si le journal dit intime n'en est pas un puisque tôt ou tard, ses nouvelles secrètes atteindront une «espèce d'éternité», c'est prétendre que la pure contemporanéité ne peut jamais être garantie, y compris par les «adorateurs de l'actualité» qui jamais ne parviennent à capturer cette dernière, selon l'évidence ironique qu'il n'y eut pas «un journaliste au Golgotha» (p. 254).

C'est ainsi, peut-être, l'absence de témoin direct de ce que l'on écrit qui favorise la liberté de ton que nous avons louée, mais aussi le culte de l'exercice physique, pure dépense aussitôt évanouie qu'accomplie, tout à la fois dépense et recharge du corps et de l'esprit, présent perpétuel livré à lui-même, plaisir en somme n'ayant d'autre accomplissement que son propre exercice, «logique de la chair fondée sur la réalité» et non «morve délicieuse» que se plaisent à mâchonner la bouche du vieux Mauriac «pour y trouver un goût de péché», comme s'il fallait à tout prix sacrifier «le plaisir humide, peut-être humble», «aux jouissances sèches» (p. 246). C'est dans ces eaux claires, du moins, si elles ne peuvent par définition être totalement claires (car alors, il accèderait à l'illumination mystique, au mutisme du langage incapable de dire la vision), dénuées d'un fond suspect de vase, que se meut bien au-delà de sa mort François Sentein.

Notes

(1) François Sentein, Minutes d'un libertin. 1938/1941 (La Table Ronde, 1977), p. 12. Je dois la découverte de cet auteur à Rémi Soulié qui le cite dans son essai sur Pierre Boutang. Quelques fautes sont à signaler, assez peu nombreuses et ne déparant pas la lecture. Je ne sais si elles ont été corrigées dans la réédition, augmentée, de l'ouvrage parue dans la collection Le Promeneur chez Gallimard.

(2) Voir ce passage, à propos du fascisme : «Comme tous les mouvements démocratiques, mais plus que tout autre dans la mesure où il remonte à leur origine commune» qui est, selon Sentein, «une fuite devant une angoisse, une terreur que l'on fait régner parce qu'on la subit», le fascisme, continue-t-il, «a besoin de l'adhésion de tous, de la chaleur de la ruche. Ou alors il rejette. En quoi il est totalitaire. Mon roi au contraire se trouve, par son origine irrationnelle, indépendant de mes principes. Je n'ai pas à adhérer à la monarchie; je la reçois plutôt, je la tolère presque, comme le moins collant des régimes» (p. 80).

(3) Royalisme que Sentein oppose à la tentation fasciste, l'ivresse nazie : «Heil Hitler ! Si la monarchie me sert encore à quelque chose, c'est justement, par l'ironie de son principe, à rendre impossible et, j'espère bien, ridicules ces «aristocrates élus»; à rendre sacré le hasard», ce qui lui semble acceptable, ajoute-t-il, et non le choix, «ce qui serait absurde». Il poursuit en écrivant : «Ou l'on choisit, et c'est la liberté, la responsabilité et la conscience, en permanence, du citoyen; ou l'on ne choisit pas, et c'est la liberté de l'individu dans l'ironie monarchique» (p. 170).

(4) Les pages, finalement rares, que François Sentein consacre aux paysages qui l'ont vu grandir sont parmi les plus belles de son beau livre, comme celle datée du mardi 29 octobre 1940, commençant par «La tentation du Lauragais» (cf. p. 142). Nous touchons encore au Sud de la France par les traces que le latin, qu'il s'agit de défendre coûte que coûte puisqu'il est capable de «former un athlétisme général de l'esprit» (p. 136), a laissées dans sa langue, celle de Mistral (cf. p. 99) ou dans l'admirable poésie, la «poésie vraiment religieuse, je veux dire totale, poésie logique où ces deux termes ne sont plus contradictoires, synthèse sainte en même temps qu'analyse du Sang précieux : mystère» (p. 124), de Jean de La Ceppède écrivant ce «français enlatiné, raide et somptueux comme la soie des ornements» que Sentein n'en finit pas de caresser : «Jusques, jusques à quand souffrirons-nous, Hébrieux, / Cet homme qui se dit enfant du Roy des Cieux, / Bien que fils d'un manœuvre et d'une souffreteuse ?» (p. 181).

(5) Le s n'est pas de mise s'il s'agit, comme nous le pensons, d'un pluriel dit de majesté.

Imprimer

Imprimer