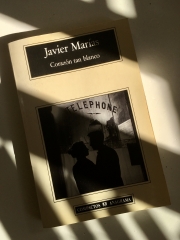

Corazón tan blanco de Javier Marías, por Juan Asensio (01/12/2023)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Si apenas unas líneas bastan para convencer al lector de que un texto pertenece al ámbito de la literatura —menos extenso de lo que podría esperarse en estos tiempos de acoplamiento generalizado y de ampliación del campo de la charlatanería—, la primera página de Corazón tan blanco nos hace penetrar en él sin rodeos.

Si apenas unas líneas bastan para convencer al lector de que un texto pertenece al ámbito de la literatura —menos extenso de lo que podría esperarse en estos tiempos de acoplamiento generalizado y de ampliación del campo de la charlatanería—, la primera página de Corazón tan blanco nos hace penetrar en él sin rodeos. Cito, en su lengua original, esta primera frase de la séptima novela del escritor, publicada en 1992 (1): «No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados», sin necesidad de saber realmente español para saborear la musicalidad de tales palabras que Javier Marías seguirá desarrollando, extendiendo y bordando cual estampado sobre la alfombra, pero deshaciendo a la vez y entrelazando con otras palabras y frases que inevitablemente las revestirán, las recordarán como si fueran una línea de bajo palpitante cuyas constantes transformaciones constituyen una novela tan notable como inolvidable que parece susurrarte al oído, recordándote verdades esenciales que son la esencia misma de la literatura y que podríamos reagrupar en algunos términos tan poderosos como: ilustración varias veces sobrecogedora de las deformaciones de la percepción, vínculo entre la realidad y el lenguaje, sin la cual aquella no es nada, y que tal vez ni siquiera existió, o también prodigiosa telaraña en la que este último aprisiona desde tiempos inmemoriales al hombre, confundiendo verdad y mentira, mezclando secreto y revelación, progresión paulatina de la corrupción y del Mal de boca a oreja, de esta hasta los músculos vendados para perpetrar el acto o el crimen, the deed, como ilustra el título de la novela, que resulta ser un verso de Shakespeare extraído de su obra más oscura, Macbeth(2).

El desasosiego es primordial, se percibe inmediatamente, y no solo porque explote en forma de descripción mineral de un suicidio in medias res, para nada anunciado, extraordinaria ilustración del poder del narrador omnisciente y, al mismo tiempo, constantemente presa de una duda metódica contra la esencia de la realidad, como si nada de lo ocurrido hubiera ocurrido realmente, «que nada de lo que sucede sucede, porque nada sucede sin interrupción, nada perdura ni persevera ni se recuerda incesantemente, y hasta la más monótona y rutinaria de las existencias se va anulando y negando a sí misma en su aparente repetición hasta que nada es nada ni nadie es nadie que fueran antes, y la débil rueda del mundo es empujada por desmemoriados que oyen y ven y saben lo que no se dice ni tiene lugar ni es cognoscible ni comprobable» (págs. 44-5). De manera aún más sutil, ese desasosiego parece intensificarse mediante discretas anotaciones sobre el apresuramiento propio de nuestra época y la falsedad de los vínculos que podemos establecer entre personas e incluso entre mujer y marido, hombre y esposa, desasosiego que no solo seguirá creciendo hasta llegar a contaminar el presente y el tiempo que ya no existe o que todavía no existe, sino que también adoptará diversas formas de despliegue, lejos de la mirada, y sin embargo, en ningún momento fuera del alcance del narrador, que nos confiesa padecer una extraña enfermedad consistente en «querer comprenderlo todo» (pág. 268, señala el autor). Esta voluntad fáustica es también la prueba de su mayor impotencia, de lo que podríamos denominar la exasperación de su propia tentación al nihilismo, para que tan discreta alusión a la protección que ofrece la vida en el seno de una pareja unida no constituya, como dice el otro, escribiéndolo de una manera tan llana, la posibilidad de una isla.

El desasosiego, junto con una especie de sentimiento rampante de culpabilidad, se debe sin duda a razones puramente psicológicas y afectivas, pero las suposiciones sobre nuestra imposibilidad de recuperar lo que se conoce como la experiencia de lo real son algo muy distinto, resultando, por una vez, mucho más inquietantes. Una fisura separa la realidad de la posibilidad de contarla y, al contarla, de encontrar su verdadera esencia, puesto que «llega un momento en el que uno confunde lo que ha visto con lo que le han contado, lo que ha presenciado con lo que sabe, lo que le ha ocurrido con lo que ha leído» (pág. 259).

Antiguo problema filosófico donde los haya, consistente en constatar con amargura o con el fin de intentar paliarlo, que «hasta las cosas más imborrables tienen una duración, como las que no dejan huella o ni siquiera suceden», razón que explica bastante bien nuestro primer reflejo, puesto que, entonces, nos apresuramos a anotarlas, a grabarlas o a filmarlas, «si nos llenamos de recordatorios e incluso tratamos de sustituir lo ocurrido por la mera constancia y registro y archivo de que ocurrió, de modo que lo

que en verdad ocurra desde el principio sea nuestra anotación o nuestra grabación o nuestra filmación, solo eso», lo cual, asegura el escritor, no es suficiente, obviamente, dado que «aun en ese perfeccionamiento infinito de la repetición habremos perdido el tiempo en que las cosas acontecieron de veras»; y entonces haremos todo lo posible para retener el pasado, revivirlo o reproducirlo cuando «otro tiempo distinto estará aconteciendo, y en ese, sin duda», viviremos nuevas experiencias o no haremos nada en absoluto, ya que, ocupados en intentar asir el pasado abolido, tan fugaz, sencillamente dejaremos de vivir de manera genuina, y «porque lo estaremos dejando pasar de lado como no fuera nuestro en nuestro intento enfermizo de que no termine y regrese lo que ya pasó» (pág. 44).

que en verdad ocurra desde el principio sea nuestra anotación o nuestra grabación o nuestra filmación, solo eso», lo cual, asegura el escritor, no es suficiente, obviamente, dado que «aun en ese perfeccionamiento infinito de la repetición habremos perdido el tiempo en que las cosas acontecieron de veras»; y entonces haremos todo lo posible para retener el pasado, revivirlo o reproducirlo cuando «otro tiempo distinto estará aconteciendo, y en ese, sin duda», viviremos nuevas experiencias o no haremos nada en absoluto, ya que, ocupados en intentar asir el pasado abolido, tan fugaz, sencillamente dejaremos de vivir de manera genuina, y «porque lo estaremos dejando pasar de lado como no fuera nuestro en nuestro intento enfermizo de que no termine y regrese lo que ya pasó» (pág. 44). La lección que aprende nuestro narrador, intérprete —como su mujer— de su estado, es, cuando menos, tristemente lúcida: «A veces tengo la sensación de que nada de lo que sucede sucede, porque nada sucede sin interrupción, nada perdura ni persevera ni se recuerda incesantemente, y hasta la más monótona y rutinaria de las existencias se va a anulando y negando a sí misma en su aparente repetición hasta que nada es nada ni nadie es nadie que fueran antes», y, continúa el autor, que «la débil rueda del mundo es empujada por desmemoriados que oyen y ven y saben lo que no se dice ni tiene lugar ni es cognoscible ni comprobable» (págs. 44-5), pasaje que, de hecho, ya he señalado pero que he repetido en más de una ocasión, ligeramente modificado —o no— en más de una página de nuestra novela.

Ahora bien, y tal vez sea este el tema esencial de esta gran obra y de su reto fenomenológico, se trata efectivamente de elegir, de retener, como hemos visto, de conseguir «trazar una línea que separe esas cosas que son idénticas y haga de nuestra historia una historia única que recordemos y pueda contarse» (pág. 45), prueba de que la realidad no es nada sólida sin un lenguaje articulado que la cuente, si, como el narrador, nos instalamos «en el convencimiento o superstición de que no existe lo que no se dice» (pág. 55), lenguaje articulado, aunque no exclusivamente, por suerte, a decir verdad menos, mucho menos que una novela compleja y tortuosa, como por ejemplo esa desgarradora melopea repetida y tarareada —como la recuerda el narrador cuando se encuentra en una habitación de hotel con su esposa enferma en la cama, escuchando a través del tabique que los separa a una pareja adúltera— por todas las mujeres, sea cual sea su estado, condición o edad, cancioncilla inquietante en sí misma «Mamita mamita, yen yen yen, serpiente me traga, yen yen yen» (pág. 57, señala el autor), aunque de todos modos, mucho menos inquietantes que las últimas palabras de este capítulo, mostrándonos al narrador sacudiendo la ceniza de su cigarrillo que comenzaba «a hacer un agujero orlado de lumbre sobre la sábana»: «Creo que lo dejé crecer más de lo prudente, porque lo estuve mirando durante unos segundos, cómo crecía y se iba ensanchando el círculo, una mancha a la vez negra y ardiente que se comía la sábana» (pág. 64) sobre la que descansa su mujer, exhausta, pero sábana que también será, como descubriremos al final de la novela, aquella sobre la cual otra mujer, que habría podido ser la madre del narrador y nunca lo habrá sido y con razón, morirá carbonizada después de que cayeran las cenizas del cigarrillo que fumaba su marido y que no resulta ser otro que el padre de nuestro narrador.

Estos discretos indicios, como tantas pistas dispersas a lo largo del texto, son una prueba más de ese vértigo de posibilidades que resulta infinitamente angustioso, sobre todo para el narrador, intérprete de su propio estado, como he dicho, que se ha visto obligado, para poder vivir, a recibir «de primera mano una información completísima y privilegiada, información sobre todos los aspectos de la vida de los diferentes pueblos» (pág. 66), siendo ese pasaje seguido por una larga enumeración de conocimientos y disciplinas en mayor o menor grado inútiles, pero, por desgracia, todos ellos totalmente plausibles o incluso completamente reales, discursos de una jerga insoportable, aunque esté normalizado en cualquier sala de reuniones del mundo, «jerga inhumana» (pág. 71) precisa el narrador, neolengua, más bien, que consistirá por tanto, no solo en traducir lo más fielmente posible sino, principalmente, salvo que uno se vuelva loco, en olvidar ese trabajo para subsistir una vez realizado, teniendo en cuenta que puede decidirse, con el fin de verificar la exactitud de la traducción, a un intérprete denominado de red, es decir, un intérprete de apoyo a otro intérprete, y un tercero encargado de supervisar al segundo, «y así, me temo, hasta el infinito, traductores controlando a intérpretes e intérpretes a traductores, ponentes a congresistas y taquígrafos a oradores, traductores a gobernantes y ujieres a intérpretes» (pág. 72), infinito kafkiano, prueba del extraordinario humor del escritor que nunca duda en burlarse, aunque sea de manera discreta, de la estulticia de nuestra época, de su peculiaridad, absurdo infinito, rayano en el nihilismo, es el espejo invertido y distorsionado de otro infinito, el de las palabras, las palabras y las consecuencias que ocasionan, de los gestos que provocan cuando se cuentan, se recuerdan, se susurran al oído entre amantes, de Lady Macbeth a su esposo, del narrador a su esposa Luisa, del padre del narrador a cada una de sus tres esposas, fallecidas todas, la lengua, en el caso de la tragedia más oscura de Shakespeare, siendo el arma de la mujer avergonzada de que su corazón sea tan blanco, la lengua, escribe de manera soberbia el novelista, «como gota de lluvia que va cayendo desde el alero tras la tormenta, siempre en el mismo punto cuya tierra va ablandándose hasta ser penetrada y hacerse agujero y tal vez conducto, no como gota del grifo que desaparece por el sumidero sin dejar en la loza ninguna huella ni como gota de sangre que en seguida es cortada con lo que haya a mano, un paño una venda o una toalla o a veces agua, o a mano solo la propia mano del que pierde la sangre si está aún consciente y no se ha herido a sí mismo, la mano que va a su estómago o a su pecho a tapar el agujero» (págs. 87-8), esa mano que nadie pudo colocar sobre el orificio perforado por la bala disparada a quemarropa en el pecho de la que también habría podido ser la madre del narrador, y así desde el inicio de la novela, esa mano del narrador o del padre que decididamente no puede evitar dejar caer las cenizas todavía al rojo vivo —o no— de su cigarrillo sobre las sábanas que podrían perfectamente incendiarse con un cuerpo que duerme —o asesinado previamente.

Estos discretos indicios, como tantas pistas dispersas a lo largo del texto, son una prueba más de ese vértigo de posibilidades que resulta infinitamente angustioso, sobre todo para el narrador, intérprete de su propio estado, como he dicho, que se ha visto obligado, para poder vivir, a recibir «de primera mano una información completísima y privilegiada, información sobre todos los aspectos de la vida de los diferentes pueblos» (pág. 66), siendo ese pasaje seguido por una larga enumeración de conocimientos y disciplinas en mayor o menor grado inútiles, pero, por desgracia, todos ellos totalmente plausibles o incluso completamente reales, discursos de una jerga insoportable, aunque esté normalizado en cualquier sala de reuniones del mundo, «jerga inhumana» (pág. 71) precisa el narrador, neolengua, más bien, que consistirá por tanto, no solo en traducir lo más fielmente posible sino, principalmente, salvo que uno se vuelva loco, en olvidar ese trabajo para subsistir una vez realizado, teniendo en cuenta que puede decidirse, con el fin de verificar la exactitud de la traducción, a un intérprete denominado de red, es decir, un intérprete de apoyo a otro intérprete, y un tercero encargado de supervisar al segundo, «y así, me temo, hasta el infinito, traductores controlando a intérpretes e intérpretes a traductores, ponentes a congresistas y taquígrafos a oradores, traductores a gobernantes y ujieres a intérpretes» (pág. 72), infinito kafkiano, prueba del extraordinario humor del escritor que nunca duda en burlarse, aunque sea de manera discreta, de la estulticia de nuestra época, de su peculiaridad, absurdo infinito, rayano en el nihilismo, es el espejo invertido y distorsionado de otro infinito, el de las palabras, las palabras y las consecuencias que ocasionan, de los gestos que provocan cuando se cuentan, se recuerdan, se susurran al oído entre amantes, de Lady Macbeth a su esposo, del narrador a su esposa Luisa, del padre del narrador a cada una de sus tres esposas, fallecidas todas, la lengua, en el caso de la tragedia más oscura de Shakespeare, siendo el arma de la mujer avergonzada de que su corazón sea tan blanco, la lengua, escribe de manera soberbia el novelista, «como gota de lluvia que va cayendo desde el alero tras la tormenta, siempre en el mismo punto cuya tierra va ablandándose hasta ser penetrada y hacerse agujero y tal vez conducto, no como gota del grifo que desaparece por el sumidero sin dejar en la loza ninguna huella ni como gota de sangre que en seguida es cortada con lo que haya a mano, un paño una venda o una toalla o a veces agua, o a mano solo la propia mano del que pierde la sangre si está aún consciente y no se ha herido a sí mismo, la mano que va a su estómago o a su pecho a tapar el agujero» (págs. 87-8), esa mano que nadie pudo colocar sobre el orificio perforado por la bala disparada a quemarropa en el pecho de la que también habría podido ser la madre del narrador, y así desde el inicio de la novela, esa mano del narrador o del padre que decididamente no puede evitar dejar caer las cenizas todavía al rojo vivo —o no— de su cigarrillo sobre las sábanas que podrían perfectamente incendiarse con un cuerpo que duerme —o asesinado previamente. Las palabras, como los gestos, las ideas y las acciones se repiten de una generación a otra, ya que «una instigación no es nada más que palabras, traducibles palabras sin dueño que se repiten de voz en voz y de lengua en lengua y de siglo en siglo, las mismas siempre, instigando a los mismos actos desde que en el mundo no había nadie ni había lenguas ni tampoco oídos para escucharlas», (pág. 89), ya sean las palabras de la esposa del asesino de su rey, Macbeth, o las palabras que el padre confiará a su segunda esposa (la que se suicidó, y que se suicidó a causa de estas palabras que le fueron confiadas), si es completamente cierto que «cada paso dado y cada palabra dicha por cualquier persona en cualquier circunstancia (en la vacilación o el convencimiento, en la sinceridad o el engaño) tienen repercusiones inimaginables que afectan a quien no nos conoce ni lo pretende, a quien no ha nacido o ignora que podrá padecernos» (pág. 100), ese encadenamiento de palabras a los hechos construyendo un prodigioso universo invisible —aunque no inaudible— donde «nadie sabe el orden de los muertos ni el de los vivos, a quiénes les tocará primero la pena o primero el miedo» (pág. 107), o incluso ninguno de estos dos sentimientos, sino una verdadera confusión, una superstición dice el narrador, la de «no saber qué puede dar suerte o traerla mala, hablar o callar, no callar o no hablar, dejar que las cosas sigan su curso sin invocarlas ni conjurarlas o intervenir verbalmente para condicionar ese curso, verbalizarlas o no hacer advertencias, poner en guardia o bien no dar ideas» (pág. 108).

Así pues, existe una especie de comunidad, no solo discreta sino invisible, tanto de gestos como de palabras, de actos reales o bien imaginarios, engullidos en el pasado o nunca creados y que, toda palabra, acción, gesto e incluso pensamiento, está destinado a ser recreado: Berta y su misterioso amante, que puede ser el que el narrador, durante su luna de miel, escuchó pero no vio, este último, amante de una mulata mientras que está casado con una española que no termina de morirse y a la que su amante le pide que mate, como si el universo entero estuviera condenado, no a la recuperación kierkegaardiana, significativa, sino a la repetición tan tremendamente propagada por la tecnología moderna (3), tantas «posibilidades infinitamente variadas» (pág. 93), tantos cúmulos de «problemas, de forcejeos, también de ofensas y humillaciones», ya que «todo el mundo obliga a todo el mundo» (pág. 198), razones por las que «estamos llenos de arrepentimientos y de ocasiones perdidas, de confirmaciones y reafirmaciones y ocasiones aprovechadas, cuando lo cierto es que nada se afirma y todo se va perdiendo», o acaso es que, añade nuestro tan pesimista narrador, «nunca hay nada» (págs. 202-3), nada que pueda contarse en todo caso, si el contar es siempre manipular la realidad, puesto que «contar deforma», y que «contar los hechos deforma los hechos y los tergiversa y casi los niega», pues «todo lo que se cuenta pasa a ser irreal y aproximativo», como si la verdad dependiera del hecho de que las cosas permanecieran por siempre ocultas, por siempre fuera del alcance de la enunciación, en lo secreto (4), que tal vez sea uno de los verdaderos temas de la novela que nos ocupa, aunque lo dudo mucho, la verdad que, a diferencia de la estúpida idea que nos hacemos de ella, nunca brilla, «porque la única verdad es la que no se conoce ni se transmite, la que no se traduce a palabras ni a imágenes, la encubierta y no averiguada», en definitiva, el secreto del padre del narrador, que calla y, cuando habla con la mujer de su hijo, sigue callando, a su manera, acercándose cada vez más al horror del acto que cometió varias décadas atrás, matando a una mujer sin apenas pensarlo, y por eso seguimos contando y contándolo todo precisamente «para que nunca haya ocurrido nada, una vez que se cuenta» (págs. 208-9), como si la palabra, y solo la palabra, pudiese preservarnos del núcleo de un horror invencible, no porque lograra penetrarla, sino porque, al intentar contarla, solo podría traicionar su maléfica identidad.

¿Sería de considerar, según la abrumadora intuición de Carlo Michelstaedter, que la verdadera presencia, la vida real y no soñada, permanece fuera de nuestro alcance, más allá de toda retórica, manteniéndose en la persuasión? Determinar que Javier Marías leyó al joven pensador de destino trágicamente increíble —como leyó a tantos otros, de Faulkner a Stevenson, de Sterne a Conrad, etc.— puede resultar ser un placer para un lector erudito, pero al final esto no cambia mucho, si es que cambia algo, sobre el escritor, que él mismo aparece como un narrador que nunca deja de contar la misma historia, multiplicada por una multitud de juegos de espejos, en una correspondencia infinita que, por supuesto, nunca capta la realidad, sino que tiende, infinitamente, según la fórmula matemática de las líneas paralelas, a unirse a ella, la duda, el secreto, el desasosiego y, finalmente, la literatura que anida en ese espacio imposible que parece estar siempre a punto de abolirse, de cerrarse otra vez como si, de hecho, nada existiera, o lo que nunca se dirá, se contará, se repetirá, se escribirá, se traicionará pero, entonces, o de cualquier ámbito no solo de enunciación sino de voluntad de enunciación. No se puede traicionar, trivializar o hacer mentir a lo que ni siquiera se sabe que existe.

¿Sería de considerar, según la abrumadora intuición de Carlo Michelstaedter, que la verdadera presencia, la vida real y no soñada, permanece fuera de nuestro alcance, más allá de toda retórica, manteniéndose en la persuasión? Determinar que Javier Marías leyó al joven pensador de destino trágicamente increíble —como leyó a tantos otros, de Faulkner a Stevenson, de Sterne a Conrad, etc.— puede resultar ser un placer para un lector erudito, pero al final esto no cambia mucho, si es que cambia algo, sobre el escritor, que él mismo aparece como un narrador que nunca deja de contar la misma historia, multiplicada por una multitud de juegos de espejos, en una correspondencia infinita que, por supuesto, nunca capta la realidad, sino que tiende, infinitamente, según la fórmula matemática de las líneas paralelas, a unirse a ella, la duda, el secreto, el desasosiego y, finalmente, la literatura que anida en ese espacio imposible que parece estar siempre a punto de abolirse, de cerrarse otra vez como si, de hecho, nada existiera, o lo que nunca se dirá, se contará, se repetirá, se escribirá, se traicionará pero, entonces, o de cualquier ámbito no solo de enunciación sino de voluntad de enunciación. No se puede traicionar, trivializar o hacer mentir a lo que ni siquiera se sabe que existe.Sin embargo, el padre del narrador, de quien sabemos bastante tarde que se llama —el narrador, no el padre— Juan, termina contándole a su nuera, Luisa, el secreto que tal vez él esperó olvidar y que creó, desde el comienzo de la historia, esa indescriptible sensación de peligro en la que Juan se debate desde que se casó con Luisa. Al final, contar es lo más simple del mundo, porque entonces «basta con empezar, una palabra tras otra» (pág. 263), en un mundo saturado de dichos, de palabras, de narraciones, ya que es evidente que «el mundo entero habla sin cesar, a cada momento hay millones de conversaciones, de narraciones, de declaraciones, de comentarios, de cotilleos, de confesiones, son dichos y oídos y nadie puede controlarlos» (pág. 270), como si las cosas mismas quisieran ser contadas, «quizá para descansar, o para hacerse por fin ficticias» (pág. 252), y entonces «la boca mojada que está siempre llena y es la abundancia» (pág. 260), como la del Viejo Marinero de Coleridge, o como la temeraria e infatigable narradora de ¡Absalón, Absalón! de William Faulkner, la boca y el oído de aquel que escucha aunque no lo quiera: «El que dice es insaciable y es insaciable el que escucha, el que dice quiere mantener la atención del otro infinitamente, quiere oír y saber más y más, aunque sean cosas inventadas o falsas» (pág. 271). Se enfrentan entonces, simbólicamente, el hijo y su padre, confesando el primero tener «la tendencia a querer comprenderlo todo, cuanto se dice y llega a mis oídos, tanto en el trabajo como fuera de él, aunque sea a distancia, aunque sea en uno de los innumerables idiomas que desconozco, aunque sea en murmullos indistinguibles o en susurros imperceptibles» (pág. 46, señala el autor), el segundo, que, asumiendo el papel de testigo de un acontecimiento pasado, es el único que conoce la verdad sobre la muerte de su primera esposa y sobre lo que provocó el suicidio de su segunda esposa, y, de rebote —de conversacione, se podría decir—, el infarto del padre de esta última (5) : «solo yo lo sé, solo estoy yo para recordarlo, y lo que pasó se me aparece como figuras borrosas, como si la memoria, al igual que los ojos, se cansara con la edad y ya no tuviera fuerzas para ver claramente» (págs. 269-70), y el hecho de recordar lo ocurrido, de confesarse, en definitiva, dará nueva vida, una vida paradójica, al acontecimiento que tuvo lugar, pero que desapareció de la conciencia como si nunca hubiera ocurrido, como ocurre con cualquier acontecimiento «no registrado, o aún peor, ni siquiera sabido ni visto ni oído», porque entonces, desde luego, «no hay forma de recuperarlo» (pág. 267), aunque

hayamos tenido presente el hecho de que contar es quizá abolir la realidad, la verdad oculta mantenida en secreto. No existe nada fuera del lenguaje que repita con tan poca fidelidad lo que tuvo lugar, con mucha menos fidelidad que los medios de registro modernos, pero, en cuanto intentamos encontrar los contornos, el sentido de lo acontecido, tratar de contarlo lo aleja invenciblemente de nosotros, evocando un acontecimiento del que solo nosotros fuimos testigos (¡y con razón cuando se trata de un asesino!), volviendo a anularlo, a aniquilarlo, a hacerlo desaparecer sepultándolo en los en el yugo de la enunciación, a no ser que debamos temer, como repite varias veces el narrador, una contaminación de boca a oído, sin que las palabras dejen de provocar pensamientos, otras palabras, gestos, en este mundo donde nadie sabe quién es realmente el deudor.

hayamos tenido presente el hecho de que contar es quizá abolir la realidad, la verdad oculta mantenida en secreto. No existe nada fuera del lenguaje que repita con tan poca fidelidad lo que tuvo lugar, con mucha menos fidelidad que los medios de registro modernos, pero, en cuanto intentamos encontrar los contornos, el sentido de lo acontecido, tratar de contarlo lo aleja invenciblemente de nosotros, evocando un acontecimiento del que solo nosotros fuimos testigos (¡y con razón cuando se trata de un asesino!), volviendo a anularlo, a aniquilarlo, a hacerlo desaparecer sepultándolo en los en el yugo de la enunciación, a no ser que debamos temer, como repite varias veces el narrador, una contaminación de boca a oído, sin que las palabras dejen de provocar pensamientos, otras palabras, gestos, en este mundo donde nadie sabe quién es realmente el deudor. Si lo que callamos «se convierte en secreto, y a veces llega el día en que acaba contándose» (pág. 229), es en vano, pues «lo verbal nivela las cosas que como actos son distinguibles y no pueden mezclarse» dado que «besar o matar a alguien son cosas tal vez opuestas, pero contar el beso y contar la muerte asimila y asocia de inmediato ambas cosas, establece una analogía y erige un símbolo» (págs. 227-8), del que ya no será posible deshacerse, a menos que, sutil hipótesis del autor, se recurra a una especie de lenguaje preverbal, el lenguaje de la infancia, compuesto de «frases descarnadas y absurdas» y que «perviven en las miradas, en las actitudes, en las señales, en los gestos y en los sonidos (las interjecciones, lo inarticulado) que también pueden y deben ser traducidos porque son nítidos tantas veces y son los que de verdad dicen algo y se refieren de verdad a los hechos —el odio sin trabas y el amor sin mezcla—, sin el sufrimiento de un quizá y un tal vez, sin la envoltura de las palabras que no sirven tanto para dar a conocer o relatar o comunicar cuanto para confundir y ocultar y librar de responsabilidades (pág. 227 señala el autor), puesto que «en esa mera enunciación está ya la alteración o negación de ese hecho o hazaña» (pág. 225), pero no en ese monótono aguacero del sublenguaje, de un lenguaje que no es desalmado en el sentido que Armand Robin le dio a esta expresión, sino más cercano a una verdad burda.

La esposa de Juan es quien obliga a su suegro a hablar, así como Lady Macbeth es quien no dejará de instilar veneno en el oído, desde luego bastante tensa, de su marido asesino, considerando el escritor que Lady Macbeth es menos culpable de haber sido la instigadora del crimen —o más que la hazaña, «the deed»— de su marido, «ni siquiera haber preparado el escenario antes ni haber colaborado luego, haber visitado el cadáver reciente y el lugar del crimen para señalar a los siervos como culpables», sino más bien «saber ese acto y de su cumplimiento» (pág. 88), y así, es la esposa de Juan quien le pide a su suegro que hable, que cuente, pues «todo es contable», viendo que es la segunda —de hecho, la siguiente— mujer del padre la que le empuja a hablar, y la que después se suicidará una vez que su marido le haya confesado su crimen, pues «basta con empezar, una palabra tras otra», sobre todo si no hay un momento más específico que otro «porque sea lo que sea, todo está ahí, esperando a que se lo haga volver» (pág. 157) en la lábil memoria del mundo que constituyen no tanto los gestos, las acciones y los hechos realizados, perpetrados o cometidos, como las palabras encargadas de contarlos o, por el contrario, de mantenerlos ocultos para siempre, como si, de hecho, nunca hubieran existido, ya que lo único que queda, tímido e inflexible, repetido de generación en generación, es «ese canto femenino» continuamente «entre dientes», y «que no se dice para ser escuchado ni menos aún interpretado ni traducido, ese tatareo insignificante sin voluntad ni destinatario que se oye y se aprende y ya no se olvida» (pág. 303), como el narrador, desde su niñez, no lo ha olvidado ese canto que, menos que un relato que actúa como testimonio de lo que de otro modo habría sido tan olvidado que es como si nunca hubiera existido, puede conservar lo que ha sido, la historia y su eterna repetición —«fair is foul, and foul is fair», escribe Shakespeare, y Javier Marías, repitiendo siempre el mismo patrón y, mejor que eso, el mismo tipo de forma de hablar, encerrada en sí misma : «En la habitación en que trabaja Luisa cuando trabaja en algo no había nada que denotara que hubiera trabajado en nada en los últimos tiempos», pág. 264—, como si, definitivamente, solo pudiéramos ser declarados culpables de «oír las palabras, lo que no es evitable», y nada más, pero nunca por haberlas pronunciado, aunque sean esas palabras las que empujen al otro, al hombre o a la mujer, a actuar, a matar o a suicidarse, aunque el que habla no haya hecho nada por sí mismo, aunque sepa perfectamente que está obligando al otro, «con su lengua al oído, con su pecho a la espalda, con la respiración agitada, con su mano en el hombro y el incomprensible susurro que nos persuade» (pág. 283), provocando, como en la obra más oscura de Shakespeare, un pensamiento de tal claridad y fuerza «que ya no puede mediar nada entre él y su cumplimiento» (pág. 287), nada entre la mano del asesino —de aquel que aún no lo es y que, por siempre, podría haberse negado a serlo si tan solo…— y la garganta tan blanca —el corazón, nunca estamos seguros— de la mujer que va a matar.

Evocar una novela tan memorable como esta, sutil en la disposición de intenciones y de los patrones que se repiten constantemente, que se repiten hasta formar un entramado que parece sebaldiano o, de una manera más clara, faulkneriano, en definitiva, eminentemente literario, sería una tarea incompleta si omitiera añadir unas palabras sobre su lectura propiamente dicha o, imitando el discurso académico, su recepción. Empecé a leer esta novela, recomendada durante los últimos años por varias personas que evidentemente no se conocen entre sí y que, de habérselo contado, se habrían quedado absolutamente asombradas de haberme recomendado el mismo libro aunque por diferentes motivos, durante el verano pero, por pérdida o robo, mi ejemplar —junto con Nouvelles minutes d’un libertin de François Sentein, dando curso a un primer volumen de memorias evocado en este blog— desapareció entre una enorme playa cercana a la ciudad de Dieppe y el aparcamiento, a unos veinte kilómetros, de un gran centro comercial situado en una región que, hasta hace poco, se llamaba Alta Normandía. Mis dos ejemplares estaban, como todos los libros que he leído, repletos de marcas —incluso para señalar, solo en el texto de Sentein, algunos errores— y anotaciones, y sentí, al darme cuenta de su desaparición al día siguiente, un fuerte desánimo, diciéndome que mi relectura de estos dos textos nunca podría ser del todo igual a mi lectura, variando también mis anotaciones sutilmente durante la reanudación o segunda parte, esa imperfecta reiteración de lo que nunca podré volver a encontrar de forma idéntica, ya que sigue siendo absolutamente imposible guardar el registro completo de una lectura, de lo que uno ha escrito en el ejemplar leído, desde luego, pero, sobre todo, de las ideas que se nos pasaron por la cabeza en el momento de leer el libro, de reposarlo y de pasar a otra cosa que no borre del todo la lectura, pensamientos que la lectura del libro habrá despertado o hecho germinar, intuiciones, quién sabe, que definitivamente huyeron de nuestra mente mientras las páginas impresas habían conservado el signo diacrítico. Así, parafraseando a nuestro narrador, leer y no leer un libro son cosas absolutamente idénticas, y se puede decir, de uno o de otro, incluso de ambos, que es como si nunca hubieran existido.

Evocar una novela tan memorable como esta, sutil en la disposición de intenciones y de los patrones que se repiten constantemente, que se repiten hasta formar un entramado que parece sebaldiano o, de una manera más clara, faulkneriano, en definitiva, eminentemente literario, sería una tarea incompleta si omitiera añadir unas palabras sobre su lectura propiamente dicha o, imitando el discurso académico, su recepción. Empecé a leer esta novela, recomendada durante los últimos años por varias personas que evidentemente no se conocen entre sí y que, de habérselo contado, se habrían quedado absolutamente asombradas de haberme recomendado el mismo libro aunque por diferentes motivos, durante el verano pero, por pérdida o robo, mi ejemplar —junto con Nouvelles minutes d’un libertin de François Sentein, dando curso a un primer volumen de memorias evocado en este blog— desapareció entre una enorme playa cercana a la ciudad de Dieppe y el aparcamiento, a unos veinte kilómetros, de un gran centro comercial situado en una región que, hasta hace poco, se llamaba Alta Normandía. Mis dos ejemplares estaban, como todos los libros que he leído, repletos de marcas —incluso para señalar, solo en el texto de Sentein, algunos errores— y anotaciones, y sentí, al darme cuenta de su desaparición al día siguiente, un fuerte desánimo, diciéndome que mi relectura de estos dos textos nunca podría ser del todo igual a mi lectura, variando también mis anotaciones sutilmente durante la reanudación o segunda parte, esa imperfecta reiteración de lo que nunca podré volver a encontrar de forma idéntica, ya que sigue siendo absolutamente imposible guardar el registro completo de una lectura, de lo que uno ha escrito en el ejemplar leído, desde luego, pero, sobre todo, de las ideas que se nos pasaron por la cabeza en el momento de leer el libro, de reposarlo y de pasar a otra cosa que no borre del todo la lectura, pensamientos que la lectura del libro habrá despertado o hecho germinar, intuiciones, quién sabe, que definitivamente huyeron de nuestra mente mientras las páginas impresas habían conservado el signo diacrítico. Así, parafraseando a nuestro narrador, leer y no leer un libro son cosas absolutamente idénticas, y se puede decir, de uno o de otro, incluso de ambos, que es como si nunca hubieran existido. Volví a comprar un ejemplar de la traducción francesa de Corazón tan blanco, al que añadí la edición original en español de la gran novela entrelazada muy finamente, como he dicho y repetido, un ejemplar que me vendieron en un estado considerado como nuevo, una mentira en realidad descarada pero positiva, ya que pude comprobar, al empezar a leer, que este libro había sido en apariencia leído, tal vez incluso releído, por un lector alemán que tiene la molesta pero tan práctica costumbre de garabatear en el interior de sus libros, lo que automáticamente hace bajar el precio al que puede venderlos, y que, por el contrario, aumenta automáticamente el interés hermenéutico de una lectura por otros ojos de la que obviamente no sabrá nada, a no ser que me lea por pura casualidad y, escribiéndome, cierre el círculo, al menos temporalmente. Sonreí, en todo caso, al abrir mi Corazón tan blanco, y no solo internamente, al constatar que esas anotaciones, de las que por desgracia no entiendo ni una palabra, se unían en parte a las mías, ese lector tan atento subrayando pasajes, palabras, imágenes que, a intervalos más o menos regulares y sobre todo distantes entre sí, repetía el escritor, recuerdos y ecos de los que yo mismo me había dado cuenta en seguida y, por tanto, señalado en mi propio libro, perdido o robado, extraviado y encontrado por un desconocido, un libro invendible que tal vez ahora esté en manos de un lector atento —o no—, que constatará que la lectura, como la escritura, más que esta última, resulta ser un lienzo infinito.

Volví a comprar un ejemplar de la traducción francesa de Corazón tan blanco, al que añadí la edición original en español de la gran novela entrelazada muy finamente, como he dicho y repetido, un ejemplar que me vendieron en un estado considerado como nuevo, una mentira en realidad descarada pero positiva, ya que pude comprobar, al empezar a leer, que este libro había sido en apariencia leído, tal vez incluso releído, por un lector alemán que tiene la molesta pero tan práctica costumbre de garabatear en el interior de sus libros, lo que automáticamente hace bajar el precio al que puede venderlos, y que, por el contrario, aumenta automáticamente el interés hermenéutico de una lectura por otros ojos de la que obviamente no sabrá nada, a no ser que me lea por pura casualidad y, escribiéndome, cierre el círculo, al menos temporalmente. Sonreí, en todo caso, al abrir mi Corazón tan blanco, y no solo internamente, al constatar que esas anotaciones, de las que por desgracia no entiendo ni una palabra, se unían en parte a las mías, ese lector tan atento subrayando pasajes, palabras, imágenes que, a intervalos más o menos regulares y sobre todo distantes entre sí, repetía el escritor, recuerdos y ecos de los que yo mismo me había dado cuenta en seguida y, por tanto, señalado en mi propio libro, perdido o robado, extraviado y encontrado por un desconocido, un libro invendible que tal vez ahora esté en manos de un lector atento —o no—, que constatará que la lectura, como la escritura, más que esta última, resulta ser un lienzo infinito.Notas

1) Corazón tan blanco, Javier Marías, Editorial Anagrama, 1992. (Todas las páginas entre paréntesis remiten a esta primera edición en su lengua original).

(2) «My hands are of your color, but I shame to wear a heart so white»; como en el caso del dramaturgo, son las mujeres las que, en esta novela, tientan y reclaman su parte del Mal, ver, oír o escuchar, hacer.

(3) «Date cuenta de que un vídeo se mira impunemente, como la televisión. Nunca miramos a nadie en persona con tanto detenimiento ni con tanto descaro, porque en cualquier otra circunstancia sabemos que el otro también nos está mirando, o que puede descubrirnos si lo estamos mirando a escondidas. Es un invento infernal, ha acabado con la fugacidad de lo que sucede, con la posibilidad de engañarse y contarse después las cosas de manera distinta de como ocurrieron» (pág. 178).

(4) Esta es la definición de secreto que proporciona el escritor: «el secreto no tiene carácter propio, lo determinan la ocultación y el silencio, o la cautela, o también el olvido, no comentar ni contar» (pág. 224), definición poética que se relaciona con las modalidades del secreto, tal y como Pierre Boutang las analiza magistralmente en su Ontologie du secret, siendo una de estas modalidades la traición, evocada por el novelista en este hermoso pasaje: «sobre la almohada se traiciona y denigra a los otros, se revelan sus mayores secretos y se dice la única opinión que halaga al que escucha, y que es la desestimación del resto: todo lo ajeno a ese territorio se convierte en prescindible y secundario si no en desdeñable, es allí donde más se abjura de las amistades y de los pasados amores y también de los presentes (pág. 240). Para más información a este respecto, recomiendo también leer o releer mi libro sobre Judas, La chanson d'amour de Judas Iscariote (Cerf, 2010), en el que evoco el inquietante enigma del secreto y de su manifestación.

5) «Según decía mi padre [el profesor Villalobos se dirige al narrador], nunca había visto un caso tan claro como el de tu abuelo de muerte por pavor» (pág. 254).

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, un cœur si blanc, javier marías, macbeth, cassandra villalba sánchez |  |

|  Imprimer

Imprimer