Anéantir de Michel Houellebecq ou le dernier stade du devenir-Ehpad de la littérature française ? (23/01/2022)

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Michel Houellebecq dans la Zone.

Michel Houellebecq dans la Zone. Il m'a fallu attendre la page 409 d'un roman qui en compte 730 (1) pour pouvoir lire, passablement médusé, presque choqué à vrai dire et n'en croyant tout simplement pas mes yeux, un propos qui pourrait ressembler, fût-ce de loin, à une vue non point tant originale qu'intéressante : «Dans son enfance déjà, les industries du divertissement avaient entrepris de recycler du vintage tout en proposant de nouveaux produits, sans les différencier clairement, si bien que toute idée de succession et de continuité historique s'était peu à peu perdue». Vous me direz que c'est là fort maigre pitance. Assurément, mais je n'ai sans doute pas besoin de vous rappeler que, lorsque l'on se met à la table de Michel Houellebecq, il ne faut pas exactement nourrir de grandes prétentions gastronomiques; estimons-nous heureux si l'on nous rassasie d'un verre d'eau pas fraîche et d'un quignon de pain rassis.

Il m'a fallu attendre la page 409 d'un roman qui en compte 730 (1) pour pouvoir lire, passablement médusé, presque choqué à vrai dire et n'en croyant tout simplement pas mes yeux, un propos qui pourrait ressembler, fût-ce de loin, à une vue non point tant originale qu'intéressante : «Dans son enfance déjà, les industries du divertissement avaient entrepris de recycler du vintage tout en proposant de nouveaux produits, sans les différencier clairement, si bien que toute idée de succession et de continuité historique s'était peu à peu perdue». Vous me direz que c'est là fort maigre pitance. Assurément, mais je n'ai sans doute pas besoin de vous rappeler que, lorsque l'on se met à la table de Michel Houellebecq, il ne faut pas exactement nourrir de grandes prétentions gastronomiques; estimons-nous heureux si l'on nous rassasie d'un verre d'eau pas fraîche et d'un quignon de pain rassis.Je vois en tout cas dans ce passage, si typique du vernis sociologisant dont Houellebecq nappe son très court-bouillon, une métaphore du dernier roman de l'auteur qui, dans le même mouvement lui faisant perdre ses majuscules en première de couverture, semble, une fois pour toutes espérons-le, avoir dilué ses dernières traces d'écriture. Il me faut être prudent tout de même avec Houellebecq : après un roman comme Soumission, il eût été logique qu'il se rapproche, un peu plus encore, du christianisme, jusqu'à l'embrasser. Las ! Michel Houellebecq, décidément, en religion (le mot est certes trop fort; préférons-lui celui de spiritualité) est et restera très probablement un frôleur. Au moins, avec Anéantir, est-il parvenu à frôler la dissolution même si, comme tous les érotomanes, il lui a fallu étirer le plus longtemps possible (plus de 700 pages tout de même !) son plaisir qui, malheureusement pour nous ses lecteurs, n'a pas la décence de rester solitaire, de se cacher des regards. Michel Houellebecq est donc un frôleur paradoxal, un frôleur exhibitionniste, s'étalant dans les étals de la librairie la plus improbable de France.

Non pas, entendons-nous bien, que Houellebecq, et cela dès son tout premier roman, ait fait montre d'un style puissant ou tendu qui, ensuite, au fur et à mesure qu'il a égrené ses livres vendus à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, se serait distendu, relâché, appauvri : dès son premier texte écrit, qu'importe du reste qu'il s'agisse d'un essai ou de poèmes, d'un roman qui l'aura rendu célèbre, Michel Houellebecq n'a jamais possédé ce qu'il est convenu d'appeler une langue; toutefois et à tout le moins, elle donnait, dans certains romans comme La Possibilité d'une île, l'illusion d'une armature (l'illusion, pas davantage, sinon peut-être l'espoir d'un frémissement), s'appuyant sur une intrigue qui, vaille que vaille, ménageait quelques rebondissements.

Dans Anéantir, tout s'écroule, et, d'abord, l'intrigue, mélange improbable, si peu crédible qu'il ne semble même pas retenir l'attention de l'auteur, d'attentats hyper-sophistiqués agaçant la sagacité des espions, banales débandades au sein de couples ou bien, au contraire, reconquête de l'érection et, paraît-il, de l'amour, et ce n'est donc qu'une presse aux ordres ou alors parfaitement inculte, voire cynique puisqu'elle aurait eu l'idée (bonne, finalement) de ne pas lire ce qu'elle n'a pourtant pas craint de revêtir de ses habituels qualificatifs superfétatoires et parfaitement grotesques, qui a pu saluer cette bassine d'eau croupie dans laquelle Houellebecq a jeté quelques ingrédients n'étant pas vraiment de première fraîcheur.

Anéantir, pardon : anéantir, est donc moins le roman de la dissolution de toute chose, quitte à ce que cette dernière soit figurée par une langue elle-même appauvrie, réduite à l'essentiel comme le montre magnifiquement La Route de Cormac McCarthy, qu'un roman dissous : «bientôt les choses allaient reprendre leur cours, tout allait de nouveau se décomposer, se dissoudre» (p. 366), comme semble se dissoudre, au fil des pages, la capacité de l'auteur à entremêler les trames, organiser les strates, suggérer une profondeur cachée aux yeux des non-initiés puisque, après tout, nos personnages sont confrontés à de mystérieux attentats louchant vers l'ésotérisme.

Je dois bien confesser que Houellebecq me fascine : après tout, il n'est pas suffisamment sot pour ne pas savoir qu'il n'est pas un écrivain mais chacune des lignes qu'il a écrites, et elles commencent à être nombreuses, proclame l'évidence selon laquelle il s'obstine à chercher la clé magique qui lui permettra d'ouvrir la porte derrière laquelle se cache, comme le disait José Bergamín, le monstre du romanesque. Je ne suis du reste même pas certain que, si par chance il parvenait à la trouver, sa volonté serait suffisamment tendue pour lui permettre de l'introduire dans la magique serrure. L'impuissance de cet homme est ainsi non seulement pathétique mais tragique, car elle aura forgé son destin de romancier et même d'écrivain raté, non point jaloux du génie de plus grand que lui (et quel romancier n'est pas plus grand que Michel Houellebecq ?), mais recommençant à gravir, derechef, sans relâche, le minuscule escarpement que sa chétivité lui fait confondre avec quelque gigantesque flanc de mont himalayen. Je préfère encore, à l'écrivain raté prétentieux, dont le modèle et le surmodèle pourrait être le phraseur Yannick Haenel, l'écrivain raté modeste, dont Michel Houellebecq incarne à merveille le destin peu enviable. Une fois disparu, il sera aussitôt oublié, et d'abord de ses chers amis les journalistes, qu'il feint bien sûr de détester puisque ce sont eux qui l'ont fabriqué, tout étonnés, ensuite, qu'il ose faire une vilaine grimace de dégoût à leur approche ricanante, comme d'un hyène qui aurait reniflé, à des kilomètres à la ronde, les fragrances subtiles d'un vieux gnou en décomposition.

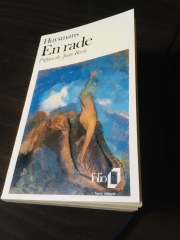

Michel Houellebecq, de nouveau, puise allègrement dans Huysmans (En Rade, cette fois-ci) en accumulant la description des rêves faits par son personnage principal qui, comme dans le texte huysmansien, n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il quitte Paris pour la campagne (et lui aussi, comme Jacques Marle, déchantera...), mais ce double emprunt est bien incapable de créer un véritable motif dans le tapis d'Anéantir, «d'entrelacer les fils de trame et les fils de chaîne» (p. 431), motif qui, au moins, aura semblé pouvoir être détaillé et recomposé, fil à fil, dans le moindre roman d'un des clones les plus efficients de l'auteur de l'Extension du domaine de la lutte tel qu'Aurélien Bellanger (2), ou même, à un niveau quand même plus élevé, d'un Maurice G. Dantec, et que dire de ceux d'un Raymond Abellio, que l'on songe par exemple à l'imposante et ambitieuse Fosse de Babel.

Michel Houellebecq, de nouveau, puise allègrement dans Huysmans (En Rade, cette fois-ci) en accumulant la description des rêves faits par son personnage principal qui, comme dans le texte huysmansien, n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il quitte Paris pour la campagne (et lui aussi, comme Jacques Marle, déchantera...), mais ce double emprunt est bien incapable de créer un véritable motif dans le tapis d'Anéantir, «d'entrelacer les fils de trame et les fils de chaîne» (p. 431), motif qui, au moins, aura semblé pouvoir être détaillé et recomposé, fil à fil, dans le moindre roman d'un des clones les plus efficients de l'auteur de l'Extension du domaine de la lutte tel qu'Aurélien Bellanger (2), ou même, à un niveau quand même plus élevé, d'un Maurice G. Dantec, et que dire de ceux d'un Raymond Abellio, que l'on songe par exemple à l'imposante et ambitieuse Fosse de Babel.Michel Houellebecq, lui, ne peut rien, ne peut plus rien, si jamais, bien sûr, et c'est une supposition que nous aurions quelque mauvaise grâce à ne point lui avoir accordée, si jamais il a pu quelque chose, tout occupé qu'il est à recopier des pages de Wikipédia ou à broder des métaphores et des comparaisons d'une sidérante nullité, indignes d'un gamin de 5 ans dont on aurait dopé le cerveau avec une dose de sérotonine : «il se sentait comme une boîte de bière écrasée sous les pieds d'un hooligan britannique, ou comme un beefsteak abandonné dans le compartiment légumes d'un réfrigérateur bas de gamme, enfin il ne se sentait pas bien» (p. 367). Du reste, Houellebecq, dont tous les imbéciles de France se persuadent que, lui aussi, comme tant d'autres, les plus grands même, est capable de jouer sa petite musique, écrit comme un gamin ou plutôt un adolescent attardé; non, mieux que cela, un adulte qui se prêterait au jeu de paraître (mais pour quelle utilité si ce n'est celle de faire vendre ses livres ?) un adolescent, comme le montre tel tic verbal ridicule, l'usage d'enfin en guise ponctuation, de sous-entendu, de conjonction de coordination, de cheville, que sais-je encore, d'alpha et oméga stylistiques, ainsi que l'emploi tout aussi fautif, et surtout parfaitement insupportable, de «juste» : «enfin c'étaient des écolos...» (p. 424); «Enfin il y avait une sorte de logique...» (p. 425); «enfin il ne m'a pas dit grand-chose...»; «ce n'était pas Chambord ni Azay-le-Rideau, mais le niveau juste en dessous, pas Chenonceaux non plus, enfin ça lui était sorti de l'esprit mais ça allait revenir» (p. 436) et un bon millier d'autres occurrences dont une seule suffirait à brûler la rétine d'un écrivain public. Quelqu'un, au sein de Flammarion dont on aura vanté la capacité de relier plus de 700 pages sous une couverture cartonnée (dont la raison du choix nous est sans doute donnée à la page 481) et de reproduire quelques illustrations sans beaucoup d'intérêt, a-t-il pris la peine de relire ce texte pour oser dire à Michel Houellebecq qu'il écrit de plus en plus mal, et je ne parle pas là d'un quelconque style, mais de la plus élémentaire correction grammaticale ? J'en doute, les ragots étant nombreux et surtout constants qui nous rappellent que l'auteur d'Anéantir dispose, au sein de la vénérable maison d'édition, des coudées franches; enfin, c'est juste une remarque bien sûr.

Il est amusant de noter que la vieille chouette gersoise bientôt centenaire et toujours in-nocente, Renaud Camus, a salué le style de Michel Houellebecq (dans son Journal en ligne, daté du 17 janvier 2019), preuve irréfutable que ce sont toujours les écrivants qui reconnaissent les écrivants, quitte à leur donner de l'écrivain; voici donc ce qu'en écrit Camus : «Je ne comprends pas les gens qui trouvent que Michel Houellebecq n’a pas de style. Faut-il qu’ils manquent d’oreille ! Houellebecq a le style imperturbable, c’est bien différent — le style Buster Keaton, deadpan, pince-sans-rire, tongue-in-cheek. En fait c’est un des tons les plus difficiles à trouver et surtout à garder, à tenir sur la distance. Lui s’acquitte de cet exercice de haute voltige avec une virtuosité sans égale, qui forcément se doit de rester discrète, comme tout le reste : il y a là une contradiction dans les termes, cette maestria pataude, qui fait toute la tension de la phrase et de la page, page après page (je suis en train de lire Sérotonine). Un autre avantage, c’est un effet comique permanent. On connaissait l’Apocalypse en riant, voici la dépression planétaire à se tordre : plus c’est triste, plus c’est drôle; plus c’est désespéré et désespérant, plus on s’amuse.» Je ne sais pas trop ce que peut bien vouloir signifier, appliqué à Houellebecq, le style Buster Keaton, un impassible clown de génie qui, à tout le moins, faisait preuve d'une élégance décontractée inimaginable dans les situations les plus improbables, alors que Houellebecq, lui, son narrateur si l'on tient à tout prix à établir un distinguo qui n'est pas de mise, est le pauvre type à mine invariablement déconfite qui se prend systématiquement sur la tête, quel que soit l'itinéraire savant par lequel il effectue sa promenade quotidienne, le seau jeté depuis la fenêtre du premier étage, sans que l'on ose trop se demander ce qu'il contenait de visqueux et nauséabond.

Le personnage qui nous sert de guide, mille fois plus évanescent que le Virgile de Dante et surtout d'une langueur qui semble même paralyser ses facultés intellectuelles, remarque qu'il ne lui déplairait pas que l'objectif des terroristes consiste à «anéantir le monde tel qu'il le connaissait», «anéantir le monde moderne» (p. 316) qui, il est vrai, à ses yeux présente un assez morne spectacle philosophique, comme le prouve suffisamment cet éloquent passage : «Le monde humain lui apparut composé de petites boules de merde égotistes, non reliées, parfois les boules s'agitaient et copulaient à leur manière, chacune dans son registre, il s'ensuivait l'existence de nouvelles boules de merde, toutes petites celles-là» (p. 314). Ce n'est pas là, loin s'en faut, le seul carottage procédé dans le terreau pour le moins meuble et superficiel du fonds philosophique du narrateur, que l'on me permettra de confondre, comme toujours puisque Houellebecq est incapable de créer véritablement un être de papier, avec l'auteur : les dernières pages nous montrent une sensibilité tendue vers la contemplation du spectacle de la nature, plus d'une fois préféré au Dieu querelleur de l'Ancien Testament (cf. p. 225), comme si cet auteur, décidément plagiaire conscient ou pas, n'en finissait pas de rejouer l'enthousiasme naïf sinon crétin d'un Hugo ou d'un Zola ressentant, au milieu d'une nature plus franchement vierge, une religiosité immédiate, d'autres pages encore des vues pour le moins sommaires sinon ridicules sur le christianisme.

Pour tout dire, je crains que le pauvre Michel n'ait strictement rien compris au conséquent Joris-Karl, le premier rejouant sans cesse, depuis qu'il l'a découvert sur le tard pour l'opposer à Léon Bloy (mal lui en a pris !), le parcours de Des Esseintes et de son surgeon Durtal, sans toutefois jamais avancer d'un pouce. Cohérence d'une trajectoire remarquable chez Huysmans, telle que la figurent ses personnages principaux, et cohérence d'autant plus impressionnante qu'elle semble se nourrir du dialogue constant et exigeant que tissent les livres avec la vie, fût-elle chienne (vie de chien et non chienne de vie, préférera nuancer Bernanos) et, chez Houellebecq, hoquet et renvoi de bile diluée d'une goutte d'huile essentielle de Schopenhauer, que jamais les journalistes se pressant au chevet du moribond n'auraient l'idée de nettoyer, puisqu'ils constituent de fait leur nourriture. Houellebecq produira encore deux ou trois romans, pas plus espérons-le, où il ne fera, une fois de plus, que répéter, encore et encore, tout ce que Huysmans a détaillé par le menu dans À vau-l'eau, En ménage ou En rade (3), jetant même quelques coups d’œil vers En route mais sans oser s'aventurer beaucoup plus loin, et, alors, il devra bien finir par quitter ce monde pour se réincarner en renard ou putois, à moins que ce ne soit en singe à grimace, qu'il continuera de répéter les mêmes fadaises sur le christianisme qu'il préférera cependant toujours délaisser au profit de n'importe quelle fumeuse spiritualité, même s'il feint d'ironiser sur le tropisme que manifeste la femme de son personnage principal pour le si creux wiccanisme.

Dans Anéantir, comme dans le poème de William Butler Yeats, tout s'écroule et le centre ne peut se tenir et se retenir mais, malheureusement, nous ne voyons planer, au-dessus de «la planète [qui] est en train de mourir de froid" (p. 29) aucun faucon; de fait, même les colombes sont chassées d'un revers de la main, dans l'une des exclamations les plus ridicules qui soient, «What's the fuck with the fucking doves ?» (p. 697).

Michel Houellebecq, dans ce massif pensum mou que les imbéciles seulement, peu importe qu'ils soient de bonne foi ou écrivent à la commande, auront confondu avec un roman tout au plus honnête, n'en finit pas de constater la sénescence de l'Occident (4) englué en réalité dans une «normativité quasi fasciste, qui avait peu à peu infecté les moindres recoins de la vie quotidienne» (p. 131), singulièrement celle de l'Europe, normativité qui était déjà un cliché à l'époque où l'autrement plus corrosif Philippe Muray s'épuisait à punaiser les vilaines bestioles grouillant dans la termitière à parois de verre du Camp du Bien. Il a raison bien sûr, les détails fourmillent, dans son roman, d'un tropisme fin-de-siècle (5) et nous partageons, à tout le moins, son mépris pour les hérauts du progrès à tout crin, même s'il est assez grotesque tout de même de faire de l'un de ses personnages principaux, Bruno Juge, ministre des Finances, un amateur éclairé de Musset qui, dans Rolla, tance les hommes remplis d'un peu de bourre ayant conduit la France vers un déclin inexorable, après s'être abondamment servis.

Notons au passage que les seuls moments réels de littérature sont, dans Anéantir, les mentions ou citations de Racine, Corneille, Pascal, ou de Musset encore, la phrase de Houellebecq s'étirant entre le morne enfilage de banalités qui auraient pu remplir 200 volumes de la taille d'Anéantir et quelques saillies humoristico-pornographiques où le narrateur se hisse à la hauteur de nain d'un Frédéric Beigbeder (cf. p. 165), voire s'emballe, de façon assez brouillonne, ce qui nous donne ce genre de passage mimant le brusque réveil d'un épileptique sortant d'une phase de catalepsie : «Pour ce qui est de la date de transfert, poursuivit-elle, ça se passait comme elle le souhaitait maintenant, cet entretien avec la famille, elle gérait tout à fait l'affaire, eh bien nous sommes lundi» (p. 191).

Nous aussi, comme l'éprouve le personnage principal, avons «l'impression d'un engourdissement, d'une chute immobile dans un espace abstrait» (p. 254), de ne nous déplacer que dans un faux décor dickien où se meuvent merveilleusement, selon Houellebecq, les journalistes (et apparentés), «monde un peu louche, en prise directe avec le mensonge, sans contact immédiat avec la matière, la réalité, ni avec une quelconque forme de travail» (p. 327) et, pour tout dire, nous aussi, nous encore bien davantage que les personnages du roman, sommes «immobiles dans l'attente d'une catastrophe, ou d'un miracle» (p. 476). Un miracle au détour d'une page de Michel Houellebecq ?

Las, car les dernières pages, une fois évacués la plupart des personnages, discrètement somme toute, comme il convient à des ectoplasmes (tels la sœur de Paul, assez peu crédible, et que dire de son frère Aurélien qui se suicidera en se pendant), une fois diluées les différentes intrigues (soit l'improbable chaîne attentats-services secrets-ésotérisme-élection présidentielle-déréliction des pères-consomption par le cancer de Paul), ne nous proposent aucun palliatif à cette dégringolade généralisée; je veux dire, bien davantage qu'un remède purement romanesque, que Paul semble trouver dans la lecture des aventures de Sherlock Holmes, un remède et même : la possibilité d'une rédemption, à tout le moins d'un sauvetage, qui relèverait de la langue, si dans le péril croît ce qui sauve selon la formidable parole du poète. Tout s'effondre «dans un gigantesque collapsus» (p. 540) moins nihiliste (Netchaïev (cf. p. 545), rendors-toi !,) que paresseux et, s'il est parfaitement vrai que la plupart des mots «ont perdu toute signification» (p. 557), nous en restons, pour notre part et comme Paul face au christianisme, aux prises avec l'impression «de quelque chose d'inabouti» (p. 595), avant de nous trouver précipités dans «le néant, un néant radical et définitif» (p. 631), comme s'il avait fallu à Michel Houellebecq, dans un geste de contre-création s'étirant symboliquement sur sept chapitres au lieu de sept jours, tout l'acharnement de sa faiblesse pour ne pas même réussir à entrevoir le jour ouvert dans le mur épais de la prison colossale, l'espoir d'un départ entre deux rangées de grands arbres battus par le vent, un matin de pure lumière : «Mettez en marche, Watson; il est temps de partir» (p. 693). On ne part pas, jamais, avec Michel Houellebecq; on ne reste même pas sans bouger, comme l'illustre, avec son douloureux génie, Malcolm Lowry dans Ultramarine, stase qui est toutefois l'occasion de lancer une sonde dans les profondeurs de l'âme humaine, non, avec Houellebecq, on dépérit, on pourrit sur place.

Vraiment ? N'y a-t-il, vraiment, on pourra dire que j'insiste, aucune échappatoire dans Anéantir, quelque trouée d'où il nous serait possible d'entrevoir un horizon dégagé ?

Une seule fois peut-être, une seule fois réellement, comme je l'avais noté pour La Possibilité d'une île, une seule et unique fois, réellement, véritablement, Michel Houellebecq aura entrevu ou cru voir l'ombre portée d'une victoire, tout au moins d'une parenthèse que les journalistes (et Houellebecq avec eux) diraient enchantée, une toute simple et banale minute de pure consolation, lorsque, évoquant les tableaux de Claude Gellée dit Le Lorrain, il affirme de l'art du grand peintre, effectivement somptueux, qu'il a installé «définitivement en l'homme l'enivrante tentation du départ vers un monde plus beau, où nos joies seraient complètes. Ce départ, poursuit-il, se passait généralement au coucher du soleil, mais ce n'était qu'un symbole, le moment véritable de ce départ était la mort. Ce soleil couchant n'était pas un adieu, la nuit serait brève et conduirait à une aube absolue, à la première aube de l'histoire du monde» (p. 701), aube derrière le reflet de laquelle courent, avec plus ou moins d'empressement, tous les personnages houellebecquiens.

Mais toute porte se referme dans anéantir, tout s'effrite, et je crois que nous pouvons et même : nous devons adresser à Michel Houellebecq, si formidablement apparié aux hommes creux qu'il n'aura cessé de figurer dans ses romans qu'il semble lui-même descendre, de livre en livre, une pente inexorable, la vicissitude du plongeon s'inscrivant sur son propre corps de plus en plus amoindri et comme perpétuellement souffrant, je crois donc que nous devons jeter à la face inexpressive de Houellebecq ces vers remarquables, qui bien évidemment ne sont pas de lui, car ils impliquent une tension rythmique, un effort de création dont notre poussif cacochyme est parfaitement incapable : «Dors-tu content, Houellebecq, et ton hideux sourire / Voltige-t-il encore sur tes os décharnés ? / Ton siècle était, dit-on, trop jeune pour te lire ; / Le nôtre doit te plaire, et tes hommes sont nés» (p. 709).

Au moins, Voltaire manifestait-il une inépuisable faculté de critiquer et moquer ce qu'il considérait comme les ennemis à exterminer plutôt qu'abattre de son époque alors que Houellebecq, chercheur d'idéal de pacotille, rétiaire en Bakélite qui n'a d'autre arme que la raillerie, chercheur stochastique de vagues pépites d'or qu'il ne cessera de croquer pour s'assurer de leur minérale qualité, insupportable paresseux qui nous serine la même ritournelle de l'amour déçu, de la vie insupportable et, finalement, d'un impossible retour à l'âge d'or, depuis sa première ligne publiée, paraît sur le point de s'évanouir au moindre courant d'air, comme un fétu de paille non plus jauni mais sur le point de se décomposer définitivement.

Qu'il s'évanouisse donc !, et que les journalistes, dépités pendant quelques minutes qu'ils passeront à amender quelque léger détail de leur insignifiante nécrologie rédigée depuis des lustres, se cherchent un nouvel écrivant à l'échine suffisamment souple pour que, se contorsionnant devant eux, il leur paraisse grand.

Notes

(1) Michel Houellebecq, Anéantir (Flammarion, 2022). Le livre, agréable en tant qu'objet, a été assez correctement relu, hormis, ici ou là, quelques fautes/erreurs typographiques (comme Moyen Âge et non «Moyen âge», Première Guerre mondialeSeconde Guerre mondiale et non «première» ou «seconde guerre mondiale», au temps pour moi et non «autant pour moi» (p. 320). Signalons encore quelques fâcheuses répétitions de termes au sein d'une même phrase ou à quelques mots d'écart (comme : «apprit... apprit...», p. 119; «on sentait... on sentait», p. 179; «bientôt... bientôt...», p. 312; «pas seulement sur le plan sentimental d'ailleurs, la réflexion et la vie sont tout simplement incompatibles. Ce n'était d'ailleurs pas seulement...», p. 74; «parfois... parfois...», p. 437; ou bien : «L'alcool est paradoxal : s'il permet parfois de dominer ses angoisses, de voir toutes choses dans un fallacieux halo optimiste, il a parfois au contraire pour effet...», p. 437; «juste... juste...», p. 441, etc.). Quelques fautes encore comme : «prévenir le personnel juste à temps pour qu'ils aient le temps de s'enfuir», p. 315 ou bien «tu ne m'as jamais appelée avant» (p. 672), puisque c'est la sœur de Paul qui parle.

(2) N'oublions pas, puisque nous parlons de clones plus ou moins évidents de Michel Houellebecq, l'une des plus émérites cacographes de langue française, Solange Bied-Charreton, dont nous avions évoqué tel navet, Les visages pâles. Nous pourrions encore mentionner le cas de Patrice Jean avec son Homme surnuméraire qui présente à tout le moins l'avantage de pouvoir être lu sans trop s'ennuyer.

(3) Me lavant les yeux d'Anéantir, je me suis plongé dans la relecture d'En rade, frappé par l'excellente préface qu'en propose Jean Borie (Gallimard, coll. Folio, 1984), évoquant plusieurs des thématiques chères à Huysmans. Chacune des lignes qui suivent s'appliquent ainsi à merveille, tout le monde pourra le constater sauf peut-être les journalistes, à l'auteur de Soumission ! Voyons par exemple ce que Jean Borie dit, dans un style que l'on n'oserait même plus espérer chez un de nos actuels préfaciers, de la condition du célibataire tel que Huysmans la conçoit : «La vie de tous les jours est, pour le célibataire, une insurrection d'ennuis. Il faut sans cesse refaire l'ordre, ce qui est épuisant. Les points chauds de cette émeute sont la rue, et, chez lui», chez lui où, d'ailleurs, «l'émeute se poursuit», «la cuisine, le cabinet de toilette, la chambre. Seuls, la table de travail, ses alentours immédiats, échappent à cette fatalité : les livres, les liasses de papiers ont beau se chevaucher, s'accumuler en pagaille, ils rayonnent l'ordre souverain de l'écriture», ces derniers propos ne s'appliquant de fait guère aux personnages de Houellebecq, qui ne sont pas vraiment des érudits, mais des paumés qui, parfois, découvrent ou redécouvrent quelques textes. poursuivons avec Jean Borie, écrivant : «Le chaos extérieur n'est que la traduction de ce qui se passe à l'intérieur, l'incessante revendication du corps célibataire, ce tumulte endocrinien, non pas un phénix, mais dix — érotiques, sentimentaux, gourmands — volière pépiante et incombustible, toujours le bec ouvert et braillant, toujours en secrétions et en délires — en excrétions aussi, impératives et convulsives — jamais apaisée, jamais contente. Le mariage, ce serait peut-être sortir du défi harassant des pis-aller, échapper à la contorsion permanente, à l'insurrection permanente, se retrouver avant 89, dans la tradition, dans la paix» (p. 21 de l'ouvrage cité, l'auteur souligne).

(4) Nous avons mentionné Huysmans, mais il faudrait aussi remarquer qu'Anne-Lise, la nièce du personnage principal, a entamé un doctorat sur Élémir Bourges et Hugues Rebell (cf. p. 89) ou que le père de ce même personnage principal a, lui, lu avec enthousiasme Joseph de Maistre, qualifié, même, comme étant «un de ses auteurs de chevet» (p. 227), Maistre que Paul avouera comprendre, alors même que, malade, il continuera de lire des auteurs tels que Taine, Renan, Toynbee ou Spengler (cf. p. 709).

(5) Houellebecq indique que «le ralentissement et l'immobilisation de l'Occident, préludes à son anéantissement, avaient été progressifs», les dés étant semble-t-il pipés, à ses yeux, dès les années 60 (cf. p. 161). Rien de bien nouveau, donc, nous savons bien que «l'Europe dans sa totalité [est] devenue une province lointaine, vieillissante, dépressive et légèrement ridicule des États-Unis d'Amérique» (p. 603), de même qu'il n'y a rien de bien nouveau non plus dans les nombreuses descriptions d'une France qui, depuis quelques décennies, s'est transformée «en une juxtaposition hasardeuse de conurbations et de déserts ruraux» (p. 237).

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, michel houellebecq, anéantir, éditions flammarion |  |

|  Imprimer

Imprimer