« La République bananière de Pierre Assouline | Page d'accueil | Andreï Roublev de Tarkovski, par Francis Moury »

30/06/2005

Les années anglaises d'Elias Canetti

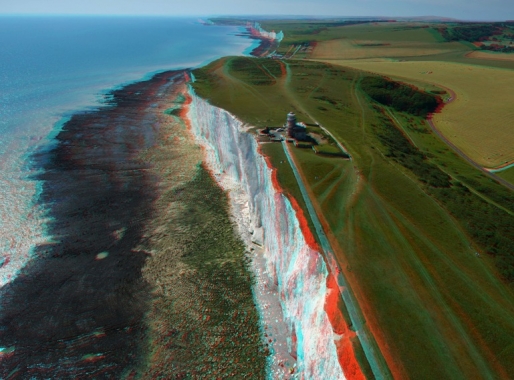

Crédits photographiques : Jason Hawkes.

«C'est à cela, à rien d'autre, que tend mon écrit sur l'Angleterre : à ce que des mots me trouvent. Peut-être que je le ressens comme une nécessité parce qu'ils n'ont pas été employés depuis des années. Peut-être les mots perçoivent-ils leur oisiveté et se présentent-ils avec d'autant plus de force : je suis là, je suis encore là, je suis là plus que jamais : regarde-moi, emploie-moi».

Elias Canetti, Les années anglaises.

On sait Canetti fort préoccupé par la connaissance que pouvaient apporter les premiers mythes de l'humanité. Poursuivant ma lecture des Années anglaises, j'avoue que tel article paru dans The Independent le 11 juin, ne laisse pas de me fasciner et fait écho en somme aux intuitions les plus profondes de l'auteur, même si nous ne savons encore rien de la langue parlée par la civilisation première, j'ai envie d'écrire : primesautière, dont il est fait mention dans ce papier.

En 1947, Canetti écrivait significativement (Le territoire de l’homme , Le livre de poche, coll. Biblio, 1998) : «Pour moi, les mythes signifient plus que les mots. Par cela, je diffère profondément de Joyce. Mais j’ai aussi une autre façon de respecter les mots. Leur intégrité m’est presque sacrée. […] En tant que poète, je vis encore au temps d’avant l’écriture, au temps des appels». Et encore, cette fois dans les Notes de Hampstead (Le Livre de poche, coll. Biblio, 1999) : «Les noms : de tous les mots, les plus énigmatiques. Une intuition, qui me poursuit depuis des années et provoque en moi un trouble grandissant, me dit que l’élucidation de leur nature réelle nous livrerait la clé de l’Histoire. […] Il est évident que tout mythe se rattache au nom. Dans le mythe, le nom est encore frais [c'est moi qui souligne]. Dans les religions, il s’épuise en se démultipliant. Les grandes religions représentent le plus énorme épuisement de noms qu’on puisse imaginer, tout en leur restant liées même dans cet état d’extrême dilution».

Peu de choses, dans cet ouvrage, sur les noms, leur pouvoir étrange car, hormis quelques savoureuses anecdotes sur des personnages anglais célèbres (comme le rire démoniaque de Bertrand Russell, la hargne avec laquelle Kathleen Raine cherche à gravir les échelons de la société, encore l'intelligence d'Enoch Powell et un portrait au vitriol d'Iris Murdoch, ancienne maîtresse de l'auteur), la lecture de ces Années anglaises posthumes n'est pas d'un intérêt fondamental pour le lecteur familier des principaux ouvrages de Canetti. L'ouvrage, selon Jeremy Adler qui en a écrit une éclairante postface, constitue un «véritable panorama de la vie anglaise», dont les trous et les béances, que Canetti acceptait comme le témoignage du nécessaire inachèvement de toute vie (et, de façon remarquable, de toute vie de créateur), avaient pour charge secrète de triompher de la mort de l'auteur, en obligeant le lecteur à accepter de ne point tout savoir et, partant, à admettre qu'il en savait moins que le rusé fantôme de l'écrivain. Il est étonnant tout de même de constater la facilité avec laquelle Canetti, exilé à Londres dès 1939 et jusqu'en 1971, a pu sans trop de peine fréquenter tout ce que l'Angleterre comptait d'intelligences et de célébrités, comme T. S. Eliot, l'immense poète pour lequel il n'a jamais de mots assez durs (ainsi parle-t-il des «crachats d'un raté» à propos des vers d'Eliot), alors que ses goûts littéraires (et peut-être aussi son amitié, qu'il ne mentionne guère) allaient vers un autre poète, Dylan Thomas. A le lire, lui, le pauvre écrivain allemand dont seulement quelques lecteurs anglo-saxons passionnés connaissaient à l'époque son roman, Autodafé (Die Blendung), il semblerait tout de même qu'il ait pu devenir le centre d'attraction des raouts les plus prisés, un peu à la façon dont George Steiner, dans Errata, évoque lui aussi ses prestigieuses amitiés, dont quelques-unes si je ne m'abuse étaient bien connues de Canetti (comme Bertrand Russell). Je ne puis résister au plaisir de noter (p. 53) cette remarque borgésienne dans les entrelacements qu'elle suppose : «Il [H. N. Brailsford] s'intéressait alors à tout ce qui avait trait aux Balkans mais aussi aux juifs d'Espagne et avait acheté à vil prix sur un barrow l'ancienne édition (XVIIe siècle) de l'histoire des Turcs, de Rycent. Cet ouvrage est d'une grande importance parce qu'il contient une biographie de Sabattai Zevi écrite à son époque. Brailsford m'offrit ce livre pour la seule raison que j'étais juif d'origine espagnole. C'était l'ouvrage le plus ancien de ma bibliothèque et il valait sûrement une fortune. Je l'offris plus tard à Gershom Scholem lorsqu'il me rendit visite à Hampstead.»

Peu de choses, dans cet ouvrage, sur les noms, leur pouvoir étrange car, hormis quelques savoureuses anecdotes sur des personnages anglais célèbres (comme le rire démoniaque de Bertrand Russell, la hargne avec laquelle Kathleen Raine cherche à gravir les échelons de la société, encore l'intelligence d'Enoch Powell et un portrait au vitriol d'Iris Murdoch, ancienne maîtresse de l'auteur), la lecture de ces Années anglaises posthumes n'est pas d'un intérêt fondamental pour le lecteur familier des principaux ouvrages de Canetti. L'ouvrage, selon Jeremy Adler qui en a écrit une éclairante postface, constitue un «véritable panorama de la vie anglaise», dont les trous et les béances, que Canetti acceptait comme le témoignage du nécessaire inachèvement de toute vie (et, de façon remarquable, de toute vie de créateur), avaient pour charge secrète de triompher de la mort de l'auteur, en obligeant le lecteur à accepter de ne point tout savoir et, partant, à admettre qu'il en savait moins que le rusé fantôme de l'écrivain. Il est étonnant tout de même de constater la facilité avec laquelle Canetti, exilé à Londres dès 1939 et jusqu'en 1971, a pu sans trop de peine fréquenter tout ce que l'Angleterre comptait d'intelligences et de célébrités, comme T. S. Eliot, l'immense poète pour lequel il n'a jamais de mots assez durs (ainsi parle-t-il des «crachats d'un raté» à propos des vers d'Eliot), alors que ses goûts littéraires (et peut-être aussi son amitié, qu'il ne mentionne guère) allaient vers un autre poète, Dylan Thomas. A le lire, lui, le pauvre écrivain allemand dont seulement quelques lecteurs anglo-saxons passionnés connaissaient à l'époque son roman, Autodafé (Die Blendung), il semblerait tout de même qu'il ait pu devenir le centre d'attraction des raouts les plus prisés, un peu à la façon dont George Steiner, dans Errata, évoque lui aussi ses prestigieuses amitiés, dont quelques-unes si je ne m'abuse étaient bien connues de Canetti (comme Bertrand Russell). Je ne puis résister au plaisir de noter (p. 53) cette remarque borgésienne dans les entrelacements qu'elle suppose : «Il [H. N. Brailsford] s'intéressait alors à tout ce qui avait trait aux Balkans mais aussi aux juifs d'Espagne et avait acheté à vil prix sur un barrow l'ancienne édition (XVIIe siècle) de l'histoire des Turcs, de Rycent. Cet ouvrage est d'une grande importance parce qu'il contient une biographie de Sabattai Zevi écrite à son époque. Brailsford m'offrit ce livre pour la seule raison que j'étais juif d'origine espagnole. C'était l'ouvrage le plus ancien de ma bibliothèque et il valait sûrement une fortune. Je l'offris plus tard à Gershom Scholem lorsqu'il me rendit visite à Hampstead.»

Imprimer

Imprimer