« Entretien avec Rémi Soulié sur Pierre Boutang | Page d'accueil | Constantinople et Byzance de Léon Bloy »

06/03/2017

Extension du domaine de la thune : Houelletec et la fin du roman français, par Marc Obregon

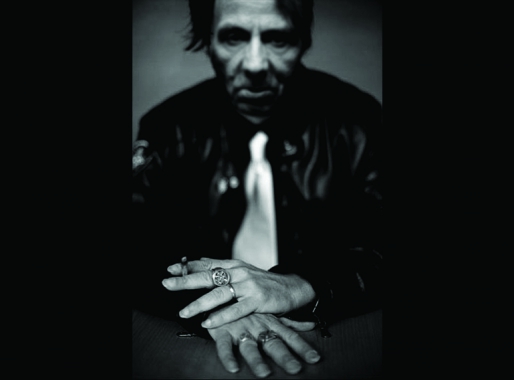

Michel Houellebecq dans la Zone.

Michel Houellebecq dans la Zone. Maurice G. Dantec dans la Zone.

Maurice G. Dantec dans la Zone.«On aime Michel». Cette phrase, entendue dans la bouche d’un chroniqueur sur la pourtant peu amène Radio Courtoisie, a sans doute achevé de me convaincre qu’il y avait quelque chose de proprement sidérant dans le consensus qui régnait autour de notre écrivain national Michel Houellebecq. Récemment encensé pour son intervention grésillante sur une télé argentine, le neurasthénique Irlandais d’adoption a également eu les faveurs des Cahiers de l’Herne, une institution en général réservée aux très roides amateurs de pissenlits. Houellebecq a réussi le tour de force – n’en déplaise au roquet Nabe qui se lamentait encore il y a peu d’avoir vu le basset artésien s’élever dans les hautes sphères de l’édition pendant que lui-même végétait et rongeait son frein rougi d’effort dans l’insalubre riad mondain tracé entre la rue de Bièvre et le Flore – de réconcilier les Inrocks et Le Figaro, imposant à peu près partout l’évidence de sa silhouette affaissée, sorte d’écrivain mou au même titre que pouvaient l’être les montres de Dali : une mue de prosateur diligemment jetée sur le reste de la littérature française, cachant sa propre indigence dans les replis de sa voix blanche, de ce style qui brille avant tout par son absence. Magnifique absence ? Au moment même où le cadavre de Dantec pourrit et où son œuvre est considérée avec le silence narquois des hyènes qui jadis lui jetèrent l’opprobre, on peut s’interroger sur le destin étonnamment intriqué des deux écrivains, et sur ce qu’il raconte de l’état de la littérature française.

Retournons donc aux portes de l’été 2016 : Dantec venait de passer l’arme à gauche (sic) et la Côte d’Azur s’apprêtait à subir de plein fouet la terreur islamiste sous les traits d’un djihadiste mono-neuronal (mais bisexuel) amateur de C’est Pas Sorcier. Parmi les événements périphériques qui ont contribué à engrosser le fumier capiteux de cette fin de République enterrée peu à peu dans ses propres sanies à l’orée de la saison estivale, la pantomime a-gesticulatoire de Michel Houellebecq, se pliant au jeu de la promo face au groom funeste du Petit Journal, a fait figure d'hypogée de notre siècle rogné, et a ouvert de manière bien funeste cet été meurtrier. Non content d'obéir avec complaisance aux injonctions du speaker hydrocéphale de Canal+, composant avec une bonhomie agaçante son propre personnage de Droopy cynique mais touchant, Houellebecq était présent sur le plateau de la chaîne cryptée car rendu coupable d'une «exposition», bien que flatulence fut sans doute un terme plus juste, dans ce lieu qu'Yves Michaux désignait comme le trône de l'art à l'état gazeux, c'est à dire un lieu où tout est art, donc un lieu qui supprime l'art, dans une sorte de geste sublime d'abscission…

Il a suffi de parcourir les allées du Palais de Tokyo pour comprendre à quel point la créature Houellebecq a remplacé l'homme : au premier abord l'équation houellebecquienne, dessertie de sa prose et donc de sa forme, semble inconséquente, répétée et auto-parodiée à l'infini dans une succession de salles qui pourrait tout aussi bien s'intituler : L'art moderne pour les Nuls. Collection de photos aux relents vagues de Depardon (lui-même une sorte d'entolome à face humaine qui s'est vaguement contenté de biffer toute présence organique de ses panoramiques périurbains, avec la grâce d'une publicité Carglass), reconstitution fainéante d'espaces mentaux congestionnés, l'art plastique de Houellebecq semble complètement dépassé et figé dans le goitre mou des années 90, là où les choses, lancées sur une parallaxe du vide pour engrosser la tumeur du numérique, se sont reproduites dans le protoplasme de l'idiotie la plus totale. Aujourd'hui, on dirait «gorafisé», mais le webzine satirique a été dépassé par le réel depuis bien longtemps. South Park non plus ne fait plus rire depuis que n'importe quel fait divers ou décision politique renvoient ses épisodes les plus grotesques au carême.

De quoi nous faire oublier le plus beau texte de Houellebecq, qui fut un essai baroque consacré à Lovecraft : la figure pâle et hiératique du cacochyme de Providence convoquait étrangement celle de Houellebecq lui-même, écho tremblant d'une ligne claire de la mélancolie projetée à travers le passé vers les funestes horreurs cosmiques de Lovecraft, reliant avec une quasi-sérénité le post-moderne éreinté au post-romantique déjà enflé par les horreurs du XXe siècle, ballons de chair émétique en suspens dans l'air des possibles... Qu'ont jamais été les Grands Anciens sinon une sorte de réminiscence proto-gnostique révélée par la désertion des croyances et la progression funambulesque de la technique ? Les Lovecraft, Nerval, Bloy, Lautréamont et autres sorciers eschatographes que la fin du XIXe a révélés, comme fossiles d'eux-mêmes, portaient en eux les guerres à venir et les machines à abêtir et à bétail. Dernière congestion d'une époque usée par son propre futur, il s'est développé une véritable littérature de la fin des temps dont nos auteurs modernes et postmodernes ne sont que les moines copistes, déchiffreurs de signes erronés dans la cendre des guerres qui ont tué l'Europe, et donc le monde.

Toute trajectoire d'écrivain est un aller et retour, et l'écriture, faute d'être un bâton de pèlerin, relève davantage d'une machine à estropier, d'un cilice plus ou moins imposant serti dans la chair des espérances. Lovecraft est parti à New York, il en est revenu : la matière principale de ses grands textes peut être vue comme un simple rapport, la description de cet aller et retour, de ce glissement du regard. Toute œuvre majeure est le fruit d’un dé-placement, et de la dissonance cognitive qui en résulte. Transformation de l'empathie première du romancier en horreur sublunaire.

Seulement voilà : la plupart des écrivains, aujourd'hui, ne reviennent pas chez eux : ils s'engluent dans la vase des mondanités, ils diluent leur semence première dans la salive qu'ils dépensent à courtiser, ils ont le postillon facile pour parapher le pourtour anal des décideurs, mais au fond leur premier texte sera le seul à exister, et ils n'auront de cesse de courir après, incapables de voir qu'il leur suffit de rentrer chez eux.

Aujourd'hui les quelques rares écrivains qui disent au lieu de parler, qui montrent au lieu de décrire, n'ont pas la force de revenir. Captifs de leur personnage, ils s'évertuent à inventorier les spasmes de leur ego dans des opuscules toujours plus vides, toujours plus désertés de substance. Houellebecq n'échappe pas à la règle, mais dans une sublime conscience de la chose : on a mal compris que si son dernier livre s'appelait Soumission, ce n'était pas tant celle de l'homme blanc à l'islam, mais bien celle de l'écrivain au personnage public, celle de l’artiste à la médiacratie. À ce titre, l'exposition du Palais de Tokyo enfonce le clou : Houellebecq n'est plus qu'une marque, un sigle, une signature, à l’instar du coprocrate Koons, qu'il brocardait dans son précédent ouvrage. L'art contemporain peut tout à fait se passer d'art dès lors qu'il se pare de persona, lorsque ses egos déligaturés flottent comme d'improbables baudruches, couturées d'écrouelles, à l'horizon de notre triste finitude.

Si Houellebecq se plie à la promotion, racle ses fonds de tiroir, se met en scène, se divise et semble presque jouir d’ubiquité, créature averyenne, c'est pour nous faire oublier qu'il n'est pas là : il est parti depuis bien longtemps. Un écrivain qui n'a pas la Foi est condamné à disparaître, à retourner à l'état gazeux : concordance parfaite avec cette œuvre de Renaud Marchand qui résume l'homme à une poignée de capsules renfermant les éléments chimiques de son organisme : et si l'homme ne se résumait qu'à ça, au fond ? Étrangement l'œuvre pousse à croire, car c'est bien la Foi qui transforme l'atome, cette opération infiniment singulière du retrait du Divin qui laisse à voir l'homme dans sa forme d'épousé du cosmos.

Houellebecq a conscience, comme son alter ego dans Soumission, que le manque de Foi propulse l'homme occidental dans un vortex de néant. Sur les traces de Huysmans, le bigot tardif, qui a dit devoir choisir entre le canon et le crucifix, le narrateur de Soumission traverse comme un fantôme une France ruiniforme pour reconnaître in fine qu’il n'a plus l'envie de croire. L'Europe n'est plus qu'un gigantesque mausolée, le christianisme une parodie de parodie, essoré et travesti, et l'Islam, religion encore pubescente, semi-débile mais sûrement moins corrompue, a peut-être selon lui une certaine légitimité à entrer en Europe. On peut effectivement choisir de préférer l’homme qui brandit un Coran à celui qui agite un exemplaire de Charlie Hebdo comme unique symbole de sa probité morale.

Voilà pourquoi Soumission est programmatique, l'aveu semi-conscient de la façon dont l'écrivain se plie depuis des années au jeu des puissances, infectant l'appareil médiatique comme un virus mou, capable de se démultiplier à l'infini, de se fragmenter, sorte d’amibe, pour investir la totalité du champ artistique, omniprésente métastase non létale reproduite et bouturée dans les alcôves du monde médiatique parisien, espèce de ready made humain qu'on vaporise habilement sur les sutures encore fraîches d'un monde dénervé de toute capacité d'émerveillement : Houellebecq n'est plus un écrivain, c'est un gaz, un précipité, cet ubik dickien, confortable pour tout le monde, un pansement gastrique sur la grande couture avariée de la littérature française, infiniment soluble dans son époque.

D'un côté, l'écrivain en voie d'évaporation, de l'autre, l'écrivain consumé : il n'y a pas de coïncidences dans l'Histoire, juste des juxtapositions fatales. Au moment où Houellebecq se singe lui-même sur le plateau du Minuscule Journal, son contemporain Dantec, sorte de double illuminé, livrait à l'Infini sa carcasse malmenée par la maladie. Consumé, Dantec l'a été : sa fascination de garçonnet pour les armes, son atlanto-sionisme forcené, son exil québécois aux relents de désertion, son néo-conservatisme obtus lubrifié à la mescaline doivent finalement être perçus davantage comme les colifichets d'un vieil adolescent revanchard que comme les combats de sa vie. Ils sont devenus peu à peu la colonne vertébrale de sa folie.

Son vrai combat, il l'a mené ailleurs, en témoigne cet objet métaphysique, cette figure du délabrement qu'était devenu son corps, littéralement martyrisé par son temps, brûlé par une fréquence d'être trop accaparante. Ainsi vont les véritables romanciers : ils ne sont pas des individus à part entière, mais des canaux à révélations, des pantins de chair assujettis à la puissance évocatrice des mots, des vassaux du Verbe incarné. High octane ascension, aurait pu dire l'intéressé, dans ce raccourci sémantique qu’il affectionnait, assimilant constamment balistique et révélation théurgique. Dantec avait compris que le rôle principal de l'écrivain était d'ordre prophétique, magique, qu'il s'agissait d'un travail d'empathie confinant à la sorcellerie, qu’il était question, avant tout, de faire parler les morts. Toute son œuvre sera tenue dans ce grand écart, d'un côté une empathie christique pour la race humaine et de l'autre un dégoût et une terreur pour ce qui pouvait avilir notre part divine, ce monde machinique et mécaniste inventé à l'orée du XVIIIe siècle et sécularisé au prix de ce qu'il appelait les «deux grandes guerres civiles européennes».

À ce titre Dantec incarnait à la fois l'enfant des années 70, constamment à la recherche d'une figure paternelle et dans l'obsession létale de s'inventer une légende transnationale, et un enfant du siècle, hussard sacrifié sur l'autel d'un mysticisme dévorant. Silhouette archéo-néonique quelque part entre William Gibson et Léon Bloy. Incapable de choisir entre sa capacité à s'extasier sur le déploiement technique de l'homme du XXe siècle, et sa profonde nostalgie d'un monde de la Tradition où l'homme semblait tutoyer directement le cosmos. Dans une fulgurance quasi schizophrénique et souvent hermétique, Dantec a tenté l'œuvre au blanc des alchimistes : composer avec une matière première impure, celle du polar des années 80, une œuvre qui tenait parfois davantage de la spéculation théologique, pour en tirer une sorte de roman total, un Roman-Verbe : l'histoire n'étant qu'un prétexte pour donner au Verbe sa chair, un mille-feuille de références et d'apostilles, un projet d’auto-consumation. Car enfin, un écrivain n'est jamais que le périphérique de sa propre œuvre, une simple clé USB faite de tripes et de tissus… Un écrivain n'a pas d'ego, il est littéralement l'Ego du monde. Et il le paye, en général, de sa vie. Que nous reste-t-il de Dantec ? Certainement pas cet «humain modifié», raclé de l'intérieur par la maladie, qu'il nous a été donné de voir ces dernières années. Ce qu'il nous reste, c'est l'œuvre, une œuvre organique et vivante, bien plus qu'il ne l'a été lui-même, une œuvre capable de voir et dont l'écho accompagnera probablement encore longtemps le délire du monde moderne. La schismatrice, c'est ici et maintenant.

Les deux écrivains ont en commun le sacrifice de leur personne : l’un a sacrifié son âme, l’autre son corps. Dantec, pour la démesure, le baroque, la mystique, et surtout une insolubilité complète dans le bain médiatique, là où le romancier à tête de basset semble au contraire y frétiller (mollement) d'aise. Cependant les deux sont des humains profonds qui ont à composer avec le désenchantement du réel. L'un accompagne le délabrement moral du monde avec un détachement de sybarite revenu de tout, l'autre a choisi la désertion et la folie.

De fait, Houellebecq et Dantec créent une étrange dynamique de l’absence, générant un portrait en creux du grand romancier français qui aurait pu naître à leur conjonction, dans leur transversalité. Tous deux en effet n’assument pas ou peu la forme romanesque pure : le premier se complaît dans une autofiction paresseuse où les oripeaux autobiographiques de sa misère sexuelle servent d’agrégateur, de liant artificiel. Grand lecteur de science-fiction, il a eu le génie d’en diluer les thématiques dans une chronique mondaine facile, s’assurant ainsi les têtes de gondole les plus mainstream. Dantec au contraire a choisi l’hyperfiction, ses personnages sont des archétypes vides et fantasmés, dénués de toute psychologie vraisemblable, ils sont autant de figurines enfantines vouées à l’action pure (ce que les marchands de jouets appellent précisément dans leur jargon des action figures), et condamnées à faire passer à la truelle les circonvolutions pneumatiques de sa psyché.

L’un se situe au début du travail romanesque, agissant presque comme un preneur de notes, incapable d’extraire une intrigue valable de son terreau égotique. L’autre se situe à la fin, au terme d’un programme graphomane obèse de références et de digressions, dans le baroque pur de l’empilement et de l’auto-exégèse, à la façon dont Dick écrivit la sienne sous le diktat cosmique d’une lumière hyménale. C’est comme si Houellebecq avait pris des notes pour Dantec, ou comme si Dantec avait forgé sur les pages de l’édenté un palimpseste délirant : pour autant, aucun des deux n’assume ni la science-fiction, ni le roman, peut-être conscients trop tôt d’avoir à faire à un lectorat de veaux, et sans doute grisés par l’argent facile promis par les page-turner et les historiettes de cul. Ce qui est évacué entre leurs œuvres respectives, ce qui se dessine en filigrane, c’est le spectre d’un grand roman français qui n’a pu aboutir, relevant à la fois de l’anticipation sociale, de la chronique urbaine et de la prosopopée mystique. Las, les deux figures nomades ont vampirisé de l’intérieur cette possibilité d’un livre.

On peut alors ironiser sur Houellebecq donnant des leçons de liberté d’expression, s’indignant qu’Éric Zemmour soit bâillonné par les médias, alors que lui-même semble s’être réincarné en marque de lessive ou en application iPhone (prochain fait d’armes en vue : un film tiré de Rester vivant réunissant de façon improbable Iggy Pop et Gersende Bessède). Au même titre que Philippe Muray, Houellebecq est avant tout un observateur sous benzo, un poseur de constats : sa voix pâle, atone, accompagne parfois avec grâce et sensibilité la litanie d’un monde d’après la Chute, figé dans une bulle d’immobilité et répétant sans cesse les mêmes hoquets d’entropie. On ne peut lui enlever cette espèce de romantisme d’après la fin, un romantisme de centre de soins palliatifs, immunisé contre le monde, un romantisme qui se tirera une balle, façon Dagerman.

Mais que reste-il de la littérature, entre ces deux hommes qui ont oublié d‘être des hommes, l’un par lassitude, l’autre par orgueil ? Peut-être la fulgurance d’un certain esprit français qui, depuis deux siècles, ne brille que dans son déclin. Et c’est peut-être ce qui le sauve, Houellebecq, cette résistance molle qui au fond, lui permet de ne jamais ployer : qu’il parodie son propre personnage sur les plateaux de télévision ou qu’il établisse un constat lucide des évolutions sociétales de la France des années 2000 (et ce à demi plongé dans le noir et avec un micro saturé, on jurerait une performance destinée à entériner son image de clown triste), il reste finalement fidèle à ce qu’il est. Et il peut se le permettre, car il n’est pas grand-chose : mais suffisamment, reconnaissons-le, pour incarner le dernier soubresaut d’une pensée non confite dans la puante bienséance des puissants.

Lien permanent | Tags : littérature, maurice g. dantec, marc obregon, michel houellebecq |  |

|  Imprimer

Imprimer