« Faut-il réhabiliter les Cathares ?, par Germain Souchet | Page d'accueil | La vérité sur le cas de M. Gracq »

14/01/2008

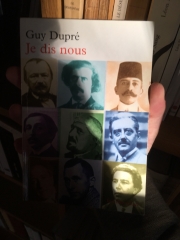

Je dis nous de Guy Dupré

Crédits photographiques : Frazer Harrison (Getty Images).

«Les paroles d’un homme mort

Se modifient dans les entrailles des vivants.»

W. H. Auden, À la mémoire de W. B. Yeats in Poésies choisies (préface de Guy Goffette, traduction de Jean Lambert, Gallimard, coll. Poésie, 2005), p. 71.

Julien Gracq mort, le plus grand prosateur de langue française demeure, sans conteste, Guy Dupré dont La Table ronde vient d'éditer ce recueil de textes qui s'étendent du début des années cinquante (parus dans la revue Arts) jusqu'aux plus récentes années (dans Le Figaro). Certains de ces textes avaient été préalablement recueillis dans le beau volume intitulé Dis-moi qui tu hantes paru au Rocher.

Julien Gracq mort, le plus grand prosateur de langue française demeure, sans conteste, Guy Dupré dont La Table ronde vient d'éditer ce recueil de textes qui s'étendent du début des années cinquante (parus dans la revue Arts) jusqu'aux plus récentes années (dans Le Figaro). Certains de ces textes avaient été préalablement recueillis dans le beau volume intitulé Dis-moi qui tu hantes paru au Rocher.Cette présence voilée mais électrique de Dupré, qui reste (heureusement) un écrivain pour happy few, nous est paradoxalement donnée par une attention de tous ses textes à la France réelle, charnelle, mystérieuse (donc invisible et apotropéenne), périssable, effectivement morte, celle qui, selon l'écrivain, s'est consumée entre 1871 et 1914 (1), l'Affaire Dreyfus n'ayant été que le plus implacable des vampires ayant sucé le sang précieux de feue la France. Il ne reste plus rien ou presque de ce qui fut la France des arts, de l'esprit et de la force dès la fin de la Première guerre, cet implacable constat s'auréolant de la mélancolie du veilleur scrutant l'horizon crépusculaire et ne voyant aucun aventurier digne de ce nom rougeoyer avant que la nuit ne tombe. Elle sera longue : «Que deviendront-ils quand nous aurons été, à notre tour, évincés, rejetés du domaine sensible ? Car voici venir la plus déshéritée des générations, la génération qui n’aura connu la guerre ni par l’ardeur amoureuse ni par la mémoire filiale. La plus effaçable, car elle n’aura de son sang arrosé que des itinéraires de fuite» (Je dis nous, texte éponyme (2), La Table ronde, 2007, p. 109). Pas d'homme digne de ce nom qui n'ait subi son baptême du feu : à ce compte, j'appartiens à une génération non pas perdue mais sans destinée, vidée de sa substance, nourrie des relations de la guerre et des horreurs plutôt que de la guerre elle-même et de l'horreur. Un être de papier.

Et les plus grands écrivains, selon Dupré, un Georges Bernanos par exemple dont Monsieur Ouine le fascine (3), un Raymond Abellio qui savait que «les hommes ne retrouveraient le sens du sacré qu’après avoir traversé tout le champ du tragique» (4) ne font que répéter cette évidence : la France morte n'est plus qu'un fantôme et le peu de substance vitale qui coule dans ses veines translucides est le sang pâle de ses morts. Bernanos du moins connut le feu, Abellio son frisson littéraire et métaphysique. Dans sa tombe, le cadavre de Jünger a été poli mille fois par les larves des ténèbres. C'était le dernier ayant pu juger la guerre pour ce qu'elle était et qu'elle n'est sans doute plus : une expérience absolue constituant l'approche la plus violente et lumineuse de ce que Jan Patočka appela la solidarité des ébranlés.

Morte, non pas mourante, notre patrie, et qu'importe à Guy Dupré de saluer, d'oser encore saluer, dans un beau texte paru en 1962 dans la revue Combat (5), la jeunesse souterraine que cet écrivain de race se fatigue à chercher dans une France ésotérique plus proche du Grand Guignol maçonnique que du christianisme. Tout semble définitivement perdu, sauf l'ardeur du dernier écrivain, son acharnement à faire entendre sa voix splendide, inimitable, elle-même fragile, la voix de l'homme décalé qu'est Guy Dupré (6) : «Entre la solitude des bataillons de vingt ans inhumés de la mer du Nord à la frontière suisse et notre solitude de vivants, une transfusion s’opère. Nous n’avons pas trop de cette jeunesse souterraine pour aborder la nouvelle saison de la terre. Jeunes hommes éternels ! Leur espérance nous est secourable : elle n’est pas mensongère.»

Pas mensongère ? C'est certain mais il faudrait tout de même que nous la désirions avec une réelle ardeur et non point le souvenir de celle-ci, car plus personne ne songe, grands dieux non, surtout pas nos gloires littéraires à la mémoire labile, donc sans le moindre honneur si la mémoire est un honneur, à invoquer nos morts.

Vivant, plus vivant que nos bruyants, Guy Dupré dialogue avec ses chers morts, peut-être même avec Julien Gracq qui n'est pas vraiment mort puisqu'il n'a jamais été réellement vivant. D'ailleurs, le plaisant fantôme de Julien Gracq, toujours prêt à vous expliquer, en bon professeur de géographie, la formation des reliefs anticlinaux, n'a pas même commencé à errer parmi les tombes de ses écrivains préférés qu'il paraît déjà ne plus même devoir inquiéter ces nouveaux lecteurs qui n'ont pas commis l'erreur de le considérer comme le plus grand prosateur français : la voie est libre pour que les livres de Gracq puissent être lus sans qu'ils ne se parent d'un bizarre halo qui grossissait, tout à la fois, leurs qualités et les vertus de leur auteur. Gracq n'aura même pas été, à mes yeux qui le découvrirent à un âge pourtant tendre et aussi impressionnable qu'une plaque de cire, un excitateur (7). Si, selon Dupré (Littérature et politique, Matulu, 1986, op. cit., p. 301), «Ce qui doit demeurer d’une époque ou d’un règne, seule la grande littérature le filtre et le fonde», et certainement pas la politique, alors nous pouvons nous demander ce qu'il restera de notre époque telle que Julien Gracq en a sondé les perméables strates qui ne s'enfoncent vers aucun lointain obscur, chacune des sondes que l'écrivain envoie, enfoncées de quelques dizaines de mètres à peine, remontant automatiquement à la surface, chargées de pierres communes qu'il a serties avec la patience d'un moine calligraphe. Au moins pouvons-nous le louer d'avoir été patient et d'avoir aimé son travail, ce fut là une belle et honnête tâche.

Mais, au-dessous des pieds de Julien Gracq : les filons d'or, qu'il n'a pas vus, peut-être même pas soupçonnés. Au-dessus de sa tête bornée : la rivière éclatante de diamants, qui ne l'intéressa pas alors même, nous dit Lautréamont, que les chiens errants, la nuit venue, lèvent leur gueule pelée vers cette splendeur infinie.

De cette époque, la nôtre, telle que Gracq en a tamisé les sucs, il ne reste donc rien hormis, peut-être, un livre qui en conterait la geste creuse. Une chimère qui, pour être appelée à la vie des monstres, doit inventer son propre créateur, un nouveau Musil, un nouveau Broch que je cherche de toutes mes forces et que je ne trouve pas. Un sphinx poudré déroulant les phrases savantes tournant sur elles-mêmes sans jamais se cheviller sur quelque roc où se tenir, le regard jeté loin, la main encore appuyée sur le sol chaud. Quelques romans, enfin, privés de vie que José Corti n'en finit pas de maintenir en vie.

Notes

(1) La feue France (préface à La République ou le Roi, Correspondance Barrès-Maurras, Plon, 1970) : «Renan à Déroulède : «Jeune homme, jeune homme, la France se meurt, ne troublez pas son agonie.» Perte de substance probablement sans exemple dans l’Histoire : au cours de la plus longue période pacifique qu’ait connue la France, de 1871 à 1914, le chiffre des Français s’élève de trente-sept à trente-neuf millions, alors que les Allemands passent de trente-sept à soixante-sept. À l’esprit qui se penche sur l’histoire pathétique du nationalisme français, ce manque à gagner de trente millions d’âmes doit toujours rester présent», op. cit., pp. 113-4.

(2) Ce texte constitue la préface à la Chronique de la Grande Guerre de Barrès (Plon, 1968).

(3) Voir le texte intitulé La descente aux Enfers de Monsieur Ouine (Quinzaine littéraire, 1982, op. cit., p. 210) : «Dans ce roman d’horreur ontologique sans précédent en littérature française, au fond si mal accointée avec les puissances des ténèbres, si Bernanos a escamoté les scènes capitales (meurtre, sodomie) comme Faulkner, et laissé comme le Rinaldi de La Confession dans les collines les interrogations errantes, c’est parce que les faits et les réponses ont moins d’importance que la source d’où ils émanent.»

(4) Raymond Abellio est mort (Le Quotidien de Paris, 1986, op. cit., p. 308).

(5) Pères profonds (Combat, 1962, op. cit., p. 53).

(6) «À certains hommes le privilège est donné, parce qu’ils appartiennent à deux époques, d’offrir par leur vie, à ceux qui arrivent, un relevé exact du glissement des terrains et du déplacement des pôles. En vain révèlent-ils les qualités les plus hautes, déploient-ils les ressources les mieux appropriées aux situations nouvelles, un décalage perpétuel les condamne à la répétition. La fraîcheur des premières fois se dérobe à la chaleur de leurs tentatives : l’avenir a cessé de baigner les rives où ils abordent» (Pères profonds, op. cit., p. 59).

(7) Cf. le texte intitulé J’y reviens (Combat, 1963, op. cit., p. 82) : «L’important n’est pas de s’élever pour ou contre un homme ou un règne; l’important est de trouver les excitateurs qui correspondent à nos facultés engourdies, à nos régions intérieures en sommeil.»

Imprimer

Imprimer