« Sangs d’emprunt de François Esperet : sucs poétiques et artères scabreuses, par Gregory Mion | Page d'accueil | Parade sauvage de Jean-Jacques Salgon »

21/07/2016

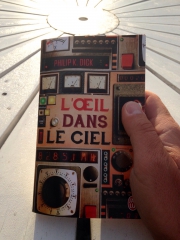

L'Œil dans le ciel de Philip K. Dick

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Philip K. Dick dans la Zone.

Philip K. Dick dans la Zone. Acheter L'Œil dans le ciel de Philip K. Dick sur Amazon.

Acheter L'Œil dans le ciel de Philip K. Dick sur Amazon.Publié en 1957 alors qu'il a été écrit deux ans plus tôt, Eye in the sky, traduit par Gérard Klein pour la collection Ailleurs et Demain en 1976 (mais déjà publié en français en 1959, sous le titre Les mondes divergents), n'est assurément pas le plus intéressant des romans de Dick, mais il se laisse, comme tant d'autres textes de cet écrivain inégal et passionnant, lire sans déplaisir.

Ne perdons pas notre temps à évoquer l'intrigue, assez simple sinon simpliste, pour insister sur l'intérêt du roman qui, comme toujours chez Dick, évoque des personnages qui sont persuadés, à bon droit, que quelque chose sonne faux dans l'univers qui est le leur, ainsi que l'évoque Marsha, la jeune épouse d'Hamilton, lequel représentera une espèce de fil d'Ariane tout au long des multiples mondes (ceux d'Arthur Silverster, puis d'Edith Pritchett, de Joan Reiss et de Charley McFeyffe) ou, pour mieux le dire, un personnage psychopompe.

Bien davantage qu'un artifice commode entrelaçant la découverte des différents univers modelés par les hantises et les peurs des survivants d'un accident, Hamilton, en faisant office de personnage psychopompe, devient finalement le gardien de la vérité qui finira par éclater à la fin du roman, comme si Dick, dans ce texte de ses premières années de production, n'avait pas encore osé s'aventurer assez loin, emboîter les mondes traversés comme autant de poupées gigognes, s'y perdre, tout en provoquant une sensation de vertige et d'effroi chez son lecteur. En somme, si le «miroir couvert de buée» renvoie à Jack Hamilton «l'image distordue de ses traits» (p. 41), si Bill Laws peut même aller jusqu'à penser que ses compagnons et lui-même ont au contraire «sombré dans la vraie réalité» qui se tapissait «sous la surface» (p. 46), le premier finira par retrouver la normalité de sa petite vie parfaitement banale, tout comme Laws d'ailleurs, l'un et l'autre ayant même, à la suite de leurs pérégrinations mentales, rapporté une idée d'invention de machine censée leur garantir la richesse (1).

Bien davantage qu'un artifice commode entrelaçant la découverte des différents univers modelés par les hantises et les peurs des survivants d'un accident, Hamilton, en faisant office de personnage psychopompe, devient finalement le gardien de la vérité qui finira par éclater à la fin du roman, comme si Dick, dans ce texte de ses premières années de production, n'avait pas encore osé s'aventurer assez loin, emboîter les mondes traversés comme autant de poupées gigognes, s'y perdre, tout en provoquant une sensation de vertige et d'effroi chez son lecteur. En somme, si le «miroir couvert de buée» renvoie à Jack Hamilton «l'image distordue de ses traits» (p. 41), si Bill Laws peut même aller jusqu'à penser que ses compagnons et lui-même ont au contraire «sombré dans la vraie réalité» qui se tapissait «sous la surface» (p. 46), le premier finira par retrouver la normalité de sa petite vie parfaitement banale, tout comme Laws d'ailleurs, l'un et l'autre ayant même, à la suite de leurs pérégrinations mentales, rapporté une idée d'invention de machine censée leur garantir la richesse (1). Si Hamilton peut encore se lamenter de constater que les «valeurs qui avaient régi son monde personnel, les vérités morales qui avaient soutenu son existence d'aussi loin qu'il pût s'en souvenir, avaient disparu» (p. 74), il n'en reviendra pas moins, assez douillettement, au monde qui est le sien, infirmant ainsi ses propres craintes : «Combien de mondes allons-nous explorer ? Combien de fois cela va-t-il recommencer ?» (p. 124, l'auteur souligne). Philip K. Dick s'amuse en somme, mais ne se laisse point submerger par sa propre création, car, ayant entendu la prière de l'un de ses personnages, il consent tel un démiurge tout-puissant à «le sortir de l'ornière vagabonde dans laquelle il était perdu» (p. 127).

Notons encore que le premier univers cauchemardesque traversé par les personnages, façonné par l'esprit fanatique d'Arthur Silvester, est une sorte d'uchronie religieuse musulmane, dans laquelle la prière, avec des effets immédiats assez drôles d'ailleurs, remplace la technique (cf. p. 68), où le christianisme est réduit à sa portion congrue (cf. p. 92) et qui n'est, fort heureusement tout de même, pas du goût de tous : «Vous connaissez cette histoire de Second Bab ? demanda McFeyffe», avant de trancher, lapidaire : «Du vent. Une religion à la noix. Un tas d'escrocs. Une bande d'Arabes s'amenant par ici avec leurs idées à la gomme» (p. 87). Pour un résumé de cette étonnante religion dickienne mâtinée des «superstitions ignorantes et pieuses» d'un «fanatique religieux» (p. 114), et qui prône, comme il se doit, le djihad (cf. p. 104), je renvoie le lecteur à la page 103 de notre édition.

Il est intéressant, à ce titre, de remarquer comment la description des différents univers traversés par le petit groupe de personnages victimes de l'incident initial est indissociable des critiques que l'auteur porte contre certaines dérives politiques (regroupons-les en parlant de régime policier) mais, surtout, de leurs phobies et angoisses, comme si le goût de Dick pour les univers hallucinatoires et les réalités pipées cédait sa place à des considérations finalement assez peu originales sur les hantises du psychisme individuel.

La vision de l’œil gigantesque n'est pas sans rappeler celle de La Montagne morte de la vie de Michel Bernanos, mais nous en dirons plus dans un autre texte.

La fin, je le disais, dissipe les phantasmes et les fantômes, rétablis dans son ordre initial ce qui avait été troublé, dans un mouvement contraire à celui qui est décrit par l'auteur : «Les contours flous du monde réel tremblaient, refluaient, perceptibles derrière ce fantasme déformé» (p. 221), et finira par chasser les derniers lambeaux de cauchemar(s), puisque Hamilton, mais aussi le bar qui, significativement, s'appelle le Bon Port (cf. p. 229) et où nos personnages ont coutume de se réunir de monde en monde, retrouvent tous deux leur être réel. La leçon du roman ne serait pas tout à fait dickienne si ne subsistait un dernier doute, qui perdure au travers des mondes gigognes (exploration dont la devise pourrait être : tous, nous nous espionnons les uns les autres, et il n'existe probablement pas de réalité absolue, ultime), comme le laisse penser un minuscule détail contenu dans les lignes ultimes du roman. Mais Laws déclare que ce détail, habile cheville qui aurait pu permettre à l'auteur de continuer sa mise en abyme, n'est apparemment qu'une «simple coïncidence» (p. 254) et nous pouvons donc refermer ce roman l'esprit rassuré.

Encore que...

Note

1) Remarquons que cette machine, d'une façon métaphorique qu'il importe de relever dans l'économie du texte dickien, est censée représenter «l'ultime moyen de communication» (p. 135, l'auteur souligne) que Dick met systématiquement en scène dans ses principaux textes, comme s'il importait avant tout de parvenir à garantir leur cohérence, et cela au travers des univers emboîtés les uns dans les autres, dont l'exploration sinon la réalité-même, note l'un des personnages, devient de plus en plus difficile (cf. p. 200).

Imprimer

Imprimer