« Excellences et nullités, une année de lectures : 2017 | Page d'accueil | Le commerce éditorial soldé qui corrompt le monde littéraire ou Petit précis (illustré) de décomposition de l'éditocratie littéraire III, Made in France, par Damien Taelman »

04/01/2018

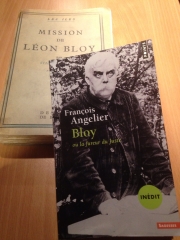

Léon Bloy bis repetita : François Angelier et Stanislas Fumet

Léon Bloy dans la Zone.

Léon Bloy dans la Zone. On ne mesure jamais mieux ce qui différencie une époque d'une autre, y compris lorsqu'elles sont séparées l'une de l'autre par quelques dizaines d'années tout au plus, qu'en examinant leurs productions critiques respectives. Un assez bel espace se creuse ainsi entre deux ouvrages consacrés au génial Léon Bloy par Stanislas Fumet et François Angelier, le livre du premier paru en 1935, le livre du second en 2015 (1).

On ne mesure jamais mieux ce qui différencie une époque d'une autre, y compris lorsqu'elles sont séparées l'une de l'autre par quelques dizaines d'années tout au plus, qu'en examinant leurs productions critiques respectives. Un assez bel espace se creuse ainsi entre deux ouvrages consacrés au génial Léon Bloy par Stanislas Fumet et François Angelier, le livre du premier paru en 1935, le livre du second en 2015 (1).Commençons par ce dernier, recueil de textes composé à la va-vite ou, tout du moins, donnant cette impression, ce qui est peut-être pire. Tout, ou presque, est journalistique dans le livre de François Angelier, tout est donc rapide, sommaire, facile, même si la facilité de l'auteur n'a quand même rien à voir avec le pornographisme a-verbal de tant de commentateurs qu'on dirait avoir été payés à la phrase bête, à l'image idiote, au retour de ligne sot. Le texte d'Angelier, patron de la belle collection Golgotha chez Jérôme Millon où il prend le soin de signer de nombreuses préfaces point sottes, rapides, enlevées, journalistiques, fait le malin, au sens que Péguy donnait à ce terme, à coups de petites formules dignes d'un papier dans l'immondice torchon bien-pensant qu'est La Croix, le plus ridicule suppositoire pas même digne de s'enfoncer dans le cul d'un moderne Pernichon, jamais constipé de la bêtise propre aux catholiques, cette vaseline qu'ils confondent avec le saint-chrême, contre laquelle Léon Bloy n'eut jamais de mots assez durs.

Quelques exemples de ces facilités qui viennent sous la plume de François Angelier comme des rafales d'éternuements à une personne souffrant de rhume des foins : ainsi, Léon Bloy est-il désigné comme l'«empêcheur de prier en rond» (p. 14), ou encore un «Périgourdin de Périgueux, gueux au gourdin» (p. 21). Léon Bloy n'est pas le seul à devoir supporter ces familiarités lamentables, car Barbey d'Aurevilly est, lui, qualifié de «mixte flamboyant d'inquisiteur et de drag-queen» (p. 31), tandis qu'Ernest Hello est appelé «le clown blanc du catholicisme de plume» (p. 64). Quel est l'intérêt de ces petits mots, derrière lesquels nous sentons tout de même une certaine hargne rentrée mais néanmoins transpirante à l'occasion de ces saillies qui se veulent je le suppose drôles et enjouées ? Je n'en vois aucun, si ce n'est faire plaisir (et qui fait plaisir à ces crétins a de bonnes chances d'être à son tour encensé) à la corporation à laquelle appartient François Angelier, même s'il en présente le modèle supérieur, laquelle nous propose un avant-goût des limbes. Revenons à Bloy, sur lequel François Angelier lâche cette prodigieusement inspirante tautologie : «Bloy écrivain, c'est d'abord Bloy écrivant, traçant des lettres» (p. 177). Bien, nous en sommes absolument persuadés !

Tout le livre de François Angelier, je le disais, trahit sa nature, l'exsude : il s'agissait, pour le centenaire de la mort du grand écrivain, de sortir à tout prix son petit texte et, si celui-ci n'existait pas ou s'il était décidément impossible de l'écrire dans les temps (les temps de l'éditeur qui, à la différence des voies du Seigneur, sont plus que pénétrables), de créer de toutes pièces un texte composé d'un assemblage de textes, le chapitre intitulé La marche noire (pp. 97-105) illustrant mieux que d'autres ce défaut.

François Angelier peut jouer au journaliste, ce qui n'est certes jamais un rôle exigeant beaucoup de ressources ni de concentration, mais enfin, il est bien évident qu'il est beaucoup plus que cela, ce qui n'est pas non plus une preuve bien flagrante de persévérance ontologique. Ainsi, les passages les plus intéressants de son petit ouvrage concernent-ils l'impatience de Léon Bloy, ce qu'il qualifie comme étant «son millénarisme mystique inspiré» (p. 47), et, parlant de la spiritualité maistrienne, ces mots également valables pour le prodigieux imprécateur : «décadence de la France postrévolutionnaire, nécessité d'un violent criblage spirituel de sa société, annonce de cette purge terrible par des signes véhéments que seuls certains élus peuvent voir et analyser» (pp. 52-3).

Parler d'Anne-Marie Roulé, que François Angelier prétend avoir été la «Camille» de Bloy, c'est encore concentrer son étude sur la dimension apocalyptique, et même la «transe prophétique» (p. 73), l'«effervescence millénariste» qui semble «souder l'étrange quatuor réparti entre le château de Keroman, où résident Hello et sa femme, et le Paris de Léon et Anne-Marie» (p. 74), même si cette hauteur de vue n'empêche point, nous le voyons, quelques termes points équivalents mais avancés sans plus de détail, ainsi qu'une petite pique au passage, gratuite comme il se doit : «Si Claudel visita plusieurs fois sa sœur dans les différents établissements où elle fut internée, Bloy, lui, pourtant homme de devoir et cœur charitable, ne rendit jamais visite, à notre connaissance, dans son lieu d'exil, à celle qui fut l'instrument majeur de sa mutation spirituelle. Néanmoins, citée sans être nommée, présente en filigrane de feu dans maints textes et pages du Journal, Anne-Marie Roulé n'a cessé de hanter la méditation et la prière de Marchenoir. Sans doute Bloy, désormais père de famille marié, redouta-t-il, comme Claudel, d'être à nouveau happé par le redoutable champ magnétique de la folie prophétique» (p. 79).

Léon Bloy a pu écrire qu'il avait «une faim et une soif si furieuses de la gloire de Dieu sur la terre [qu'il] compte les jours comme un insensé» (cité à la page 74), exaspération réellement inspirée, à la fois drôlissime lorsqu'elle se déploie par le truchement de «l'une des plumes les plus insoutenablement drôles de la littérature française, tous siècles et catégories confondus» (p. 11), mais aussi pathétique dans ses contradictions et déchirements les plus douloureux, comme les pages du Journal en portent maintes traces, qui suffit amplement à faire rompre Bloy avec «ce continent englouti, cette Atlantide pieuse, désuète et submergée, que fut le catholicisme «Troisième République» à qui les basiliques de Montmartre, Lisieux ou Fourvière offrent, par leur sulpicianisme kitsch, de touristiques buttes témoins» (pp. 11-2). C'est cette attente exaspérée, si rarement confiante, qui a permis, pardon : il serait plus juste d'écrire, qui a ordonné à Bloy de «faire feu. Faire feu sur les tièdes et les traîtres. Feu sur les repus et les rentés. Feu sur les imbéciles et les doctes, les ventres mous et les bonnets carrés. Feu, encore et toujours» (p. 13). Je crois savoir que, vivant, Léon Bloy aurait fait feu sur le texte de François Angelier, à moins que ce dernier ne se soit, dans pareille hypothèse, tenu prudemment à l'écart de l'enragé !

C'est encore cette attente exaspérée qui fait de Léon Bloy moins notre contemporain (cf. p. 15; la barbe, d'ailleurs, que tous ces commentateurs qui se croient systématiquement obligés de nous bassiner avec la modernité ou la contemporanéité, au sens le plus bas, journalistique et non kierkegaardien, du terme, de tel ou tel auteur !) qu'un veilleur qui, quoi que nous fassions, se situe encore devant nous, comme Georges Bernanos d'ailleurs, dont il est l'égal selon François Angelier. Comme il est évident, aussi, que ce «pur pèlerin et crieur public de la foi» vivant avec celle qu'il arracha du caniveau une «période d'effervescence mystique et millénariste intense» (p. 63) ne pouvait que heurter les «vieilles pétoires fendillées, tout en désuétudes traditionalistes, en prudes demi-mesures et prudence de pensée» (p. 60); il est très drôle de voir que ce sont pourtant les descendants de ces mêmes hongres (qui parviennent à se reproduire sans utiliser leur sexe rabougri, je crois que nous tenons là le miracle de la génération spontanée catholique !) qui aujourd'hui évoquent le centenaire de la mort de Léon Bloy mais aussi le livre de François Angelier stigmatisant ces eunuques, livre qui leur permet, au passage, de rédiger mollement leurs petites fiches.

L'apocalyptisme de Léon Bloy est aussi nourri par «l'apparition mariale de La Salette» qui est le «cœur théologique de la piété bloyenne, dont elle a nourri les grandes thématiques : dévotion à Notre-Dame des Sept-Douleurs, celle du Calvaire et du Stabat Mater; punition imminente de la France déchristianisée et surtout de son clergé; communication d'un secret prophétique engageant l'avenir d'une société pécheresse». On peut même affirmer, conclut François Angelier, que La Salette a fourni à Bloy «un cadre théologique idéal pour épanouir son dolorisme et incarner son catastrophisme historique» (p. 72).

Léon Bloy est ainsi décrit comme l'écrivain de la «transe prophétique» (p. 73) permanente, ce qui jamais ne l'a empêché d'être d'une belle lucidité sur son propre cas, comme il l'avoue de façon bouleversante à son ami Jean de la Laurencie le 4 janvier 1915 : «Dieu m'avait donné le sens, le besoin, l'instinct – je ne sais comment dire – de l'Absolu, comme il a donné des aiguilles au porc-épic et une trompe à l'éléphant. Don extrêmement rare que j'ai senti dès mon enfance, faculté plus dangereuse et plus torturante que le génie même, puisqu'elle implique l'appétit constant et furieux de ce qui n'existe pas sur la terre, et que par elle est procuré l'isolement infini. Je pouvais devenir un saint et un thaumaturge. Je suis devenu un homme de lettres ! Ces phrases ou ces pages qu'on veut admirer, si on savait qu'elles ne sont que le résidu d'un don surnaturel que j'ai gâché odieusement et dont il me sera demandé un compte redoutable ! Je n’ai pas fait ce que Dieu voulait de moi, c’est certain. J’ai rêvé, au contraire, ce que je voulais de Dieu, et me voici, à soixante-huit ans, n’ayant dans les mains que du papier !» (2, l'auteur souligne).

Sans doute, mais quelles mains et quel papier, où peut se lire «l'axialité spirituelle de Bloy, créature déchue tendue en espérance vers le retour en grâce» (p. 113) qui n'aura jamais cessé de déchiffrer la seule histoire valable, l'invisible, dans la trame de la visible, «comme des pas à fleur de sable ou dans l'épaisseur de la neige permettent d'évaluer, en les inversant, l'espèce, la taille et le poids d'une créature», l'amour divin se donnant, lui, «à lire, inversé, dans les tribulations de ce monde visible» (p. 138), et Bloy énonçant enfin, selon son commentateur, «une interminable phrase historique dont on repère la ponctuation sans savoir où placer les majuscules» (pp. 147-8).

Le caractère composite, je l'ai dit, de l'ouvrage de François Angelier nous fait dans ses dernières pages revenir sur la dimension apocalyptique des textes de Léon Bloy qui «se montre à nous rongé d'impatience», le commentateur parlant d'imminentisme plutôt que d'attentisme, lequel s'intègre «dans une tradition millénariste occidentale d'origine médiévale» (p. 163). François Angelier parle enfin de ce qu'attend Léon Bloy : «une sortie du temps, la sortie de l'obscur tunnel historique, des catacombes chronologiques. Fin des temps, abolition du temps. Le texte bloyen répercute en permanence cette impatience prophétique, cette fébrilité millénariste» (p. 165), car l'écrivain surpuissant est «depuis les années 1880, années marquées par la fièvre millénariste d'Hello et les transes exégétiques d'Anne-Marie Roulé, une vigie que ravage l'impatience de l'Esprit, du Saint-Esprit, du Paraclet tant attendu» (p. 167). Bloy est selon Angelier un écrivain à ce point doué qu'il est «un prophète en temps de détresse, une voix rugissante, un verbe déferlant qui investit et se coule dans toutes les formes possibles d'expression» (p. 178), un imprécateur à ce point inventif qu'il aura eu pour but, selon notre exégète journalistique, de «mettre une couronne d'épines au dictionnaire», de «se saisir de la langue pour l'endolorir, non pour l'encanailler» (p. 179), et, en fin de compte, d'«écrire le cri du Christ sur la Croix, déchaîner l'apocalypse de la langue» (p. 181). Il est vrai que Léon Bloy était l'impatience même, lui qui écrivait à son ami Pierre Termier qu'il avait passé sa vie à s'indigner de ne pas voir le déluge, et qui tentait donc d'en précipiter le grand ballonnement au moyen de son canon verbal à très longue portée.

De belles formules, souvent justes d'ailleurs, ne font pas un livre composé de bric et de broc, mais dont la thématique de l'impatience apocalyptique et même millénariste dans sa dimension la plus intransigeante et violente, pour intéressante qu'elle est, est présentée de manière trop succincte et fragmentée, à coup de redites et de formules faciles. C'est encore rester à la surface journalistique des choses, sous laquelle Stanislas Fumet, sans doute moins pressé de faire le malin ou plaisir à son éditeur que ne l'est François Angelier, est descendu dans sa Mission de Léon Bloy.

D'emblée, l'intention de Stanislas Fumet nous est donnée par le titre même de sa belle étude, qui plus d'une fois peut hérisser notre poil par son tropisme très clairement apologétique. Les dernières pages de ce livre citent justement un extrait de la lettre à Jean de la Laurencie que nous avons évoquée, Fumet commentant les mots que Léon Bloy lui-même a soulignés («J'ai rêvé ce que je voulais de Dieu») en affirmant que l'on ne comprend rien «à l'histoire de Léon Bloy si l'on ne se rend pas compte que Dieu avait sur lui des desseins particuliers, ce que lui-même pressentait avec tant de force» (p. 377), desseins jamais mieux entrevus, peut-être pleinement compris qu'au moment de l'étonnant épisode avec Ernest Hello et Anne-Marie Roulé, qui est essentiel aux yeux de Fumet : «On peut dire qu'en Bloy c'était l'artiste qui avait besoin de palper une présence quasi matérielle de Dieu» (p. 378) ou, pour le dire autrement, Dieu a moins besoin d'un artiste génial que d'un artiste ayant abdiqué son art, figure transparente de son orgueil, ce qui lui a permis d'engendrer «de nombreux enfants dans la foi» (p. 381). Il n'échappera qu'aux mauvais lecteurs que c'est par son art que Bloy a justement engendré ces enfants spirituels qui ont témoigné de la sincérité du grand homme, peut-être parce que les plus belles pages de l'écrivain figurent, tentent de figurer du moins, cette foi nue à laquelle il n'a su, voulu ou pu parvenir, à moins qu'il ne faille parier sur un mélange de ces trois raisons : «La sincérité des pages de Léon Bloy, l'authenticité de la douleur qui les caractérise, la défaite de l'homme par l'ange dont elles sont le prix» sont, pour Stanislas Fumet, «des moyens pour la littérature de gagner à Dieu le cœur des hommes tels qu'elle n'en connaissait peut-être pas d'aussi puissants auparavant» (p. 380).

En clair, «Dieu ne réclamait pas moins que cette purification du cœur et de l'esprit qui équivaut, pour un artiste, à une sorte d'anéantissement» (p. 379), même s'Il consent à laisser ces dons à la littérature, qui deviendront donc, nous l'avons vu, autant de hameçons pour attraper des poissons plus ou moins gros, les extraire de la flache croupissante où ils agitaient mollement leurs nageoires et les jeter dans le flot tempétueux débouchant sur un Océan sans limites.

Le but, la mission que poursuit Stanislas Fumet lui-même est très clairement apologétique nous l'avons dit, et heurtera, voire dégoûtera, à moins qu'il ne les laisse plus certainement parfaitement indifférents, les lecteurs contemporains. Par ailleurs, ces petites leçons pastorales administrées ici ou là (3) et critiques qui au moins présentent l'avantage de ne pas être voilées (4) sont assez pénibles, mais il n'en demeure pas moins que Fumet ne cesse de tourner autour, en resserrant de plus en plus ses cercles, du secret essentiel, unique, de Léon Bloy, secret sur lequel ce dernier s'est bien des fois exprimé, sans jamais le révéler. Qu'importe le secret d'un homme, s'il a pu être «l'organe des silencieux et que peut-être beaucoup de voix innocentes qui demeurent sans parole étaient derrière cet organe solitaire pour le renforcer» (p. 272) ? Ailleurs, Stanislas Fumet rappelle qu'il y a «une manière d'apologétique où excelle Bloy, dépourvue de retenue et de modestie, sans doute, mais qui, si elle peut indigner la plupart des gens, ne manque point ses effets quand elle tombe sur des âmes d'un métal bien trempé, dont elle est susceptible de tirer une résonance profonde et qui ne s'oublie jamais plus» (p. 263). En effet, selon Fumet, «Bloy est instinctivement le défenseur de tout persécuté» (p. 242) car, pour lui, «si un homme, quel qu'il soit, est attaqué par la foule, par la populace, par le nombre, il y a toutes les chances pour que cet homme doive présenter, de quelque façon, une analogie plus ou moins flagrante avec le Rédempteur» (pp. 241-2). Nous avons récemment montré que Léon Bloy continuait, un siècle après sa mort, à choquer les prudes et ceux que Georges Bernanos n'aurait pas craint d'appeler des imbéciles, qui lui reprochent systématiquement ses outrances, sans jamais paraître apercevoir le fond prodigieux de charité où puisait l'écrivain. Michel Houellebecq, se plaisant à goûter Huysmans, est de ces prudents ou imbéciles.

Quel qu'il soit, nous savons que ce secret a un rapport séminal avec l'expérience et la destinée d'Anne-Marie Roulé : «J'ai dit que Léon Bloy n'a jamais trouvé une idée nouvelle à partir du jour où Anne-Marie Roulé le quitta. Il vécut entièrement sur son passé, lequel, il est vrai, avait été si plein qu'il suffit à alimenter trente années de méditation et de munificente écriture» (p. 367), tandis que «l'art tyrannique» de l'écrivain «s'empara des pressentiments et des concepts qui remplissaient le cœur et couvraient le ciel illuminé des deux amants, contribuant pour beaucoup à cette fixation matérielle, en un mot à cette cristallisation, où s'enfermèrent la pensée et l'âme de Léon Bloy» (p. 366).

Cette cristallisation, n'est-ce pas, bon an mal an, celle qui, quelle que soit sa nature, de la plus humble à la plus haute (ou les deux ensemble), permet à un écrivain d'écrire ? Tout n'est bien évidemment pas aussi simple, et nous pourrions gloser sur la radicale impossibilité, pour Léon Bloy, de confier ce secret, à tout le moins de l'écrire, y compris même dans son Journal. Nous pourrions aussi rappeler la place essentielle que l'apparition de la Vierge à Notre-Dame de la Salette tient dans ce secret, qui fait écrire à Stanislas Fumet que «la Salette entre plus profondément dans l’œuvre de Léon Bloy que tout le reste, parce que le reste est davantage exprimable. Ce qui se tient au centre de l’œuvre de Léon Bloy, c'est ce profond souvenir de la Reine des Cieux» (pp. 202-3). Ces expériences sont unies les unes aux autres bien sûr, non seulement par leur caractère éminemment féminin (et Dieu que Bloy a su parler remarquablement des femmes !), mais surtout parce qu'ils convoquent les dons de prophétie de l'écrivain, qu'il a payés «d'un inaltérable mépris pour ce que les hommes acquièrent loin de Jésus et aussi d'un abandon moral entre les mains du Père qui n'est familier qu'aux saints» (pp. 23-4).

Cette cristallisation porte un autre nom que le secret qu'Anne-Marie révéla à son amant, et que Stanislas Fumet définit en peu de mots : «N'était-ce pas une mission splendide et terrible, celle qui consistait à rappeler aux hommes que, du ciel à l'enfer, tout parle également de Dieu ?» (p. 315). Nous pouvons ici remarquer que Fumet caractérise parfaitement l'art visionnaire de Léon Bloy, fait de symboles ou plutôt, du déchiffrement des liens qui unissent plusieurs réalités symboliques (5) : «Il a besoin de faire appel aux signes de honte quand il veut décrire analogiquement les mystères de l'Être divin comme s'excédant Soi-même et se répandant en effusion sur tout le non-être» (p. 338). En fait, Léon Bloy «exprime comme il peut cette conviction que les choses fournissent une analogie moins défectueuse de la transcendance lorsqu'elles manquent aux conditions élémentaires de la perfection finie et sont cueillies, pour ainsi dire, au-dessous de l'être, dans le rebut de la création. Plus l'improportionnalité s'accuse au nom de l'amour démesuré, plus la transcendance devient profonde et le symbole poignant» (p. 341). Un tel jugement est non seulement fort juste mais puissamment écrit, l'art de Bloy, comme celui de Bernanos jouant de contrastes, car, s'il n'y a pas de «mesure de l'amour, les saints l'ont garanti», et que ce n'est que «sous l'offense que l'amour brille dans tout son éclat» (p. 341).

Quoi qu'il en soit de ces saillies que je veux croire n'être que le résultat d'une déception à la hauteur de la grandeur accordée à Bloy, malgré encore la qualité de tant de ses pages, l'étude de Stanislas Fumet nous laisse une impression mitigée, comme si l'auteur lui-même, n'hésitant jamais, au rebours de nos hongres contemporains, à pointer telle ou telle insuffisance de Léon Bloy, savait toutefois parfaitement qu'il n'est pas de mesure, surtout pas catéchétique, et fût-ce même pour déplorer que l'écrivain n'ait pu remplir, par sa faute, «le rôle du nouveau Père de l’Église qu'il eût pu être» (p. 37), pour un génie tonitruant comme celui que manifesta Léon Bloy dans presque tous ses livres. La conclusion de l'auteur, on l'a vu, penche un peu trop à notre goût vers la littérature édifiante, et c'est pourtant le même Fumet qui ne cesse de rappeler que l'art de Bloy ne saurait être jugé avec la petite cuiller argentée d'un prélat ou, pire, d'une punaise de sacristie : «Si Léon Bloy vous écarte de Dieu, refermez ses livres et taisez-vous : il est probable que vous ne devez pas habiter la même chambre dans la Maison du Père; soyez discrets, soyez honnêtes, retirez-vous» (p. 63), formidable aveu d'orgueilleuse humilité, qui finalement constitue le meilleur commentaire de la tentative de Stanislas Fumet et, plus avant, de l’œuvre de Léon Bloy, capable par sa puissance de «délivrer de la nuit une pensée qui fût à peu près la clef de l'angoisse moderne» (p. 27).

Laissons à Stanislas Fumet le mot de la fin en citant intégralement ce beau passage, qui nous accueille dès les toutes premières pages de son ouvrage, et que le commentateur semble s'être ingénié à nuancer voire défaire tout au long de son livre : «Le grand artiste vient nous montrer ce qui se cache depuis la perte du Paradis terrestre dans les abîmes du cœur des hommes; ces trésors séculiers résident aussi bien chez tous que chez lui, mais il a, pour les faire remonter à la surface, une mirifique poulie et les autres n'en disposent pas. Un Shakespeare, un Baudelaire, un Dostoïevski, un Wagner ou un Bloy, qui découvrent des étoiles imprévues dans le ciel renversé des âmes, n'ont pas plus de constellations en eux, sans doute, que ce vulgaire piéton qui traverse la rue. Mais ils ont, pour les décrocher, des baguettes infinies» (p. 12).

Notes

(1) François Angelier, Bloy ou la fureur du juste (Points, coll. Points Sagesses, 2015) et Stanislas Fumet, Mission de Léon Bloy (Desclée de Brouwer, 1935).

(2) Léon Bloy, Lettres de Léon Bloy à Frédéric Brou et à Jean de la Laurencie (Librairie Bloud et Gay, 1927), pp. 106-7.

(3) Ainsi, Fumet se désole qu'un «homme de Dieu, un vrai spirituel, manquât sur sa route pour l'aider à franchir certaines limites dont le génie peut souffrir mais qu'il est inapte à identifier» (p. 370). Blâmons aussi cette fixation sur les sens de Léon Bloy (cf. p. 343), qui auraient fait écran à une vocation spirituelle très haute, peut-être même à la sainteté.

(4) «L'art de Léon Bloy est immense. Et pourtant, littérairement, il se réduit presque à une question de style. Bloy n'avait aucun sens de la composition, et cela ne le préoccupait guère. Tous ses livres sont mal faits; peu sont des œuvres cohérentes d'un bout à l'autre» (p. 310). Cette étrange critique porte à la plus loin mais nous paraît néanmoins injuste : «Le génie ouvre une fissure dans le tabernacle des trésors. Il y jette un œil, est vite ébloui. Quand il revient de cette indiscrète investigation, il sait bien qu'il a vu et il le crie de toutes les forces de son art. Mais il sait moins ce qu'il a vu. Et il le raconte, conclut Fumet, avec à la fois trop peu d'exactitude» et, dans le cas de Léon Bloy, «trop de magnificence» (pp. 323-4). C'est pourtant l'auteur lui-même qui à raison proclame que l'art de Léon Bloy fut génial et même qu'il écrivait «liturgiquement», y compris «quand il s'occupait d'événements contemporains et dénués de caractère religieux» (p. 314), et c'est encore Fumet qui écrit, bizarrement, qu'on aime Bloy, «on raffole de l'artiste, de l'homme; on relit ses ouvrages avec transport et se disant, pour certains, qu'il n'y a rien à leur comparer; on subit son empire, on devient catholique amoureux à sa suite, mais on n'étudie pas son raisonnement à froid, qui ne le supporte point. C'est une plus belle gloire, je le reconnais, mais qui favorise mal la propagation intellectuelle» (p. 306). Pourtant, c'est bel et bien grâce à son art que Léon Bloy a pu identifier la nature profonde de l'argent : «C'est quelque chose de comparable, sur le plan spirituel, à la découverte de l'Amérique, attribuée à Christophe Colomb, sur le plan géographique. Mais c'est trop vaste et trop lumineux pour être accueilli par les esprits actuels» (p. 290). Sans doute Stanislas Fumet ne se trompe-t-il pas sur la portée de la découverte de Léon Bloy, mais il ne se prive pas, en tout cas, de pointer ses faiblesses en historiographie ! : «La vérité est que, le sens critique lui ayant toujours fait défaut, il n'a pas brillé autant qu'on l'aurait espéré comme historiographe. Dès qu'il ne nous entretient plus uniquement des événements principaux ou qu'il ne massacre pas un adversaire, il n'a plus le même souffle ou, ce qui lui en reste, il l'emploie à des rebondissements quelquefois trop sonores. Le particulier ne lui valait rien. C'est la matière générale qui lui était bonne. Tous ces livres d'histoire contiennent des pages lumineuses, et aucun, dans son ensemble, ne nous satisfait complètement. D'abord, les portraits qu'il a peints manquent de diversité : c'est toujours dans le brouillard ou les fumées de l'incendie, un peu le Consolateur qu'il cherche avec ferveur et beaucoup lui-même, Léon Bloy» (p. 169, l'auteur souligne). Stanislas Fumet lui-même finit par tempérer ses exigences, en affirmant que «Bloy était de ces intelligences irréductibles qui, pour placer un bon mot, courraient les pires dangers», ajoutant que c'est à «Dieu seul, qui connaît l'intention de charité» d'apprécier «ce catholique inimitable» (p. 137). Ouf, nus voici rassurés sur les intentions de Stanislas Fumet, qui recule même devant la tentation de faire de Bloy un saint (cf. p. 136).

(5) Stanislas Fumet parle d'«universelle symbolie à laquelle nul ne se dérobe» (pp. 303-4, je souligne).

Imprimer

Imprimer