« Hors mode : entretien avec Francesco Masci, par Baptiste Rappin | Page d'accueil | Le signifiant et la valeur d’échange : la langue du capitalisme selon Michel Clouscard, 1, par Baptiste Rappin »

30/10/2023

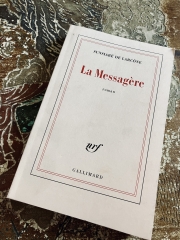

La Messagère de Sunsiaré de Larcône, par Gregory Mion

«Il était mon septentrional, mon méridional, mon oriental et mon occidental,

Toute ma semaine de travail et toute la saveur de mon repos dominical,

Mon midi, mon minuit, mon verbe et ma chanson;

Je pensais que l’amour était d’une race immortelle : je n’avais pas raison.»

W. H. Auden, Funeral blues (1).

«Les spasmes de l’éclair sont pour le ravissement des Princes en Tauride.»

Saint-John Perse, Exil.

C’est un bien étrange début d’automne qui s’abat sur la France pendant l’année 1962 lorsque décèdent, à six (et sept) jours d’intervalle, à chaque fois dans un accident de la route, trois jeunes insoumis de la littérature. Il y a d’abord le si prometteur Jean-René Huguenin qui succombe à ses blessures le 22 septembre, puis, le 28 septembre, un peu avant minuit, le puissant véhicule de Roger Nimier s’encastre dans un pylône faulknérien sur un pont de La Celle-Saint-Cloud. L’auteur des Épées et du Hussard bleu mourra lors de son pressant transfert à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches (certains attestent qu’il est mort à l’instar de James Dean : drop down stone dead). Une rumeur tenace veut que Roger Nimier ne siégeait pas au volant de son bolide cette nuit-là parce que la rumeur d’emblée surenchérit – à moins que ce ne soit la légende inhérente aux âmes fiévreuses et faramineuses qui le veuille – en ajoutant que l’Aston Martin de l’écrivain était forcément pilotée par Sunsiaré de Larcône (pseudonyme de Suzy Durupt (2)). Tous les deux avaient alors l’acropole de Paname pour ensorcelante destination et il est probable aussi qu’ils étaient amants, des amants terriblement libres, des sybarites orthonormés par l’écriture. Quelques semaines auparavant, du reste, Sunsiaré de Larcône faisait paraître chez Gallimard ce qui devait être son premier et son dernier roman – La Messagère (3). Ce livre put exister grâce à l’intercession de celui qui était peut-être assis à la place du mort, mais, à le relire aujourd’hui et même à le lire jadis, son existence fut moins déterminée par une prévisible passion amoureuse que par ses indéniables qualités poétiques. Ce sont des causalités naturellement littéraires qui ont mené la petite gamine native de Rambervilliers vers les bons engrenages éditoriaux de Paris et vers de qualitatives amitiés comme celles qu’elle entretint avec Guy Dupré ou Julien Gracq. Et c’est la littérature encore qui attire la littérature même dans la vie réelle, c’est l’irréalité qui écrit la phrase de la réalité pour les prédestinés des galaxies romanesques, d’où, sans doute, cette mort spectaculaire, idéalement dramaturgique, cette fatalité qui ne pouvait convenir qu’à une romancière précoce à tous égards, mariée en 1958, à Paris, au séduisant et conciliant Ariel Casalis, lequel adoptera le fils qu’elle a eue en 1954 avec un homme anonyme et immédiatement débarqué alors qu’elle n’avait que dix-neuf ans – Caryl Casalis : mort prématurément en 2001 après avoir été un éphémère producteur de musique. Quant aux années qui précédèrent les périlleuses opportunités parisiennes, elles furent en partie vécues dans le chaudron de l’Algérie en guerre, à Oran, bariolées de contrats de mannequinat et de vacations de figurante pour le cinéma ou la publicité. Au demeurant, nous avons là une addition de circonstances exaltées dont le concours de tous les niveaux d’exaltation commandait la publication d’un roman et l’irruption de la mort violente, la contradiction même de ce qui se passe de nos jours, à savoir que les commandements de la basse littérature contemporaine recrutent l’avilissement des plus avilis de nos rédacteurs, que ceux-là, pathétiquement, sont confondus avec des écrivains et que ces imposteurs, à coup sûr, mourront nonagénaires ou centenaires dans leur lit tant ils se caractérisent par ce que Louis-Ferdinand Céline nommait «l’âme des bourgeois» et qu’il associait biologiquement à la «trouille» (4). Et dans le périmètre d’insécurité de cette ivresse qui semble avoir constitué Suzy Durupt à naître pythonisse et à mourir le 29 septembre 1962 – à trois heures du matin – sous l’identité d’un cryptonyme qui fit de sa rubrique nécrologique un cruel fragment de poésie, toute personne l’ayant approchée de près, de très près, paraît avoir été frappée d’une analogue faculté de rejoindre la mort à grandes et efficaces enjambées – Roger Nimier à ses côtés, la devançant de quelques heures dans l’au-delà, conducteur ou passager, peu importe, Ariel Casalis embroché par la corne d’un taureau à la Feria de Nîmes en 1975, et, bien évidemment, son fils Caryl, comme la branche fragile d’un arbre généalogique incertain et similaire à ceux des familles réputées maudites.

C’est un bien étrange début d’automne qui s’abat sur la France pendant l’année 1962 lorsque décèdent, à six (et sept) jours d’intervalle, à chaque fois dans un accident de la route, trois jeunes insoumis de la littérature. Il y a d’abord le si prometteur Jean-René Huguenin qui succombe à ses blessures le 22 septembre, puis, le 28 septembre, un peu avant minuit, le puissant véhicule de Roger Nimier s’encastre dans un pylône faulknérien sur un pont de La Celle-Saint-Cloud. L’auteur des Épées et du Hussard bleu mourra lors de son pressant transfert à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches (certains attestent qu’il est mort à l’instar de James Dean : drop down stone dead). Une rumeur tenace veut que Roger Nimier ne siégeait pas au volant de son bolide cette nuit-là parce que la rumeur d’emblée surenchérit – à moins que ce ne soit la légende inhérente aux âmes fiévreuses et faramineuses qui le veuille – en ajoutant que l’Aston Martin de l’écrivain était forcément pilotée par Sunsiaré de Larcône (pseudonyme de Suzy Durupt (2)). Tous les deux avaient alors l’acropole de Paname pour ensorcelante destination et il est probable aussi qu’ils étaient amants, des amants terriblement libres, des sybarites orthonormés par l’écriture. Quelques semaines auparavant, du reste, Sunsiaré de Larcône faisait paraître chez Gallimard ce qui devait être son premier et son dernier roman – La Messagère (3). Ce livre put exister grâce à l’intercession de celui qui était peut-être assis à la place du mort, mais, à le relire aujourd’hui et même à le lire jadis, son existence fut moins déterminée par une prévisible passion amoureuse que par ses indéniables qualités poétiques. Ce sont des causalités naturellement littéraires qui ont mené la petite gamine native de Rambervilliers vers les bons engrenages éditoriaux de Paris et vers de qualitatives amitiés comme celles qu’elle entretint avec Guy Dupré ou Julien Gracq. Et c’est la littérature encore qui attire la littérature même dans la vie réelle, c’est l’irréalité qui écrit la phrase de la réalité pour les prédestinés des galaxies romanesques, d’où, sans doute, cette mort spectaculaire, idéalement dramaturgique, cette fatalité qui ne pouvait convenir qu’à une romancière précoce à tous égards, mariée en 1958, à Paris, au séduisant et conciliant Ariel Casalis, lequel adoptera le fils qu’elle a eue en 1954 avec un homme anonyme et immédiatement débarqué alors qu’elle n’avait que dix-neuf ans – Caryl Casalis : mort prématurément en 2001 après avoir été un éphémère producteur de musique. Quant aux années qui précédèrent les périlleuses opportunités parisiennes, elles furent en partie vécues dans le chaudron de l’Algérie en guerre, à Oran, bariolées de contrats de mannequinat et de vacations de figurante pour le cinéma ou la publicité. Au demeurant, nous avons là une addition de circonstances exaltées dont le concours de tous les niveaux d’exaltation commandait la publication d’un roman et l’irruption de la mort violente, la contradiction même de ce qui se passe de nos jours, à savoir que les commandements de la basse littérature contemporaine recrutent l’avilissement des plus avilis de nos rédacteurs, que ceux-là, pathétiquement, sont confondus avec des écrivains et que ces imposteurs, à coup sûr, mourront nonagénaires ou centenaires dans leur lit tant ils se caractérisent par ce que Louis-Ferdinand Céline nommait «l’âme des bourgeois» et qu’il associait biologiquement à la «trouille» (4). Et dans le périmètre d’insécurité de cette ivresse qui semble avoir constitué Suzy Durupt à naître pythonisse et à mourir le 29 septembre 1962 – à trois heures du matin – sous l’identité d’un cryptonyme qui fit de sa rubrique nécrologique un cruel fragment de poésie, toute personne l’ayant approchée de près, de très près, paraît avoir été frappée d’une analogue faculté de rejoindre la mort à grandes et efficaces enjambées – Roger Nimier à ses côtés, la devançant de quelques heures dans l’au-delà, conducteur ou passager, peu importe, Ariel Casalis embroché par la corne d’un taureau à la Feria de Nîmes en 1975, et, bien évidemment, son fils Caryl, comme la branche fragile d’un arbre généalogique incertain et similaire à ceux des familles réputées maudites. Notre prélude – du moins pour ce qui se rapporte à ses dimensions tragique et mystérieuse – convient au premier tiers de ce qui se trame dans cet inclassable objet romanesque, après quoi La Messagère élague son épaisseur angoissante et laisse entrer dans le texte un flamboiement définitif, comme s’il ne fallait retenir de notre liminaire que l’empreinte d’une excessive vitalité, l’inextinguible lueur d’une écrivain qui s’est assurément épanchée dans son œuvre naissante en sachant peut-être d’un savoir insondable que ce serait là son précieux testament, sa manière de nous confier sa survivance dans le monde parallèle des spectres, sa manière aussi de confesser, possiblement, que la vie dans sa forme la plus altière ne peut se vivre qu’ailleurs, loin de notre basse condition de créatures occidentales et donc serviles, ou qu’elle ne peut se raconter qu’en fiction, à travers ici l’histoire d’une femme qui nargue les lois et les normes pour affirmer qu’il n’existe de vie bonne que la vie qui agit dangereusement, librement, une femme qui brave ainsi tous les dangers symbolisés par une forêt qui pourrait être la démente jungle congolaise de Joseph Conrad, passage obligé avant de se délivrer, de se métamorphoser, de s’élancer vers des cimes nietzschéennes, vers un chemin des crêtes qui appartient aux êtres supérieurs qui ont à cœur de vivre et de faire vivre. D’ailleurs cité deux fois (pour les épigraphes respectives de la troisième partie et de l’épilogue), Nietzsche est un accélérateur de particules pour ce texte qui commence dans une espèce d’appréhension ou de frontière infranchissable, dans une espèce de stase contre-intuitive car celle-ci touche un groupe d’enfants et d’adolescents. En effet la forêt des Harceaux se trouve considérée, par les membres d’une nombreuse et jeune fratrie coulant des journées monocordes au château de Erlondas, et plus spécifiquement par l’aîné prénommé Heintz et faisant office de narrateur intermittent, telle une «forêt maudite que nous n’avions jamais traversée en entier, non par peur, mais les bêtes refusaient d’avancer, et, à pied, les ronces et les arbres étaient si serrés que même la serpe, vite ébréchée, n’en avait vaincu le secret» (p. 15). Cette vision de la forêt témoigne d’une pesante masse de verdure qui pourrait en quelque sorte empêcher l’accès aux sommets synonymes d’apesanteur et d’affranchissement de nos plus rampantes tendances. C’est la forêt telle qu’elle pourrait être perçue par la figure du Dernier Homme conceptualisé par Nietzsche (5), à savoir, schématiquement, l’homme de la passivité, l’homme de la grande fatigue de vivre, l’homme dont la vitalité s’est épuisée dans une éducation médiocrement démocratique et ne rêvant que de vils plaisirs dégradants dont la synthèse serait un genre de sédentarisme bourgeois soumis aux prescriptions de tous les simulacres. Probablement s’agit-il ici – en pathétiques signes avant-coureurs – du futur de ces mineurs châtelains de Erlondas avant qu’ils ne rencontrent le personnage féminin d’Isolde, ou, plutôt, avant qu’elle n’entre par effraction dans le blockhaus de platitude de cette jeunesse dorée à l’or épais d’un flegmatique ordre établi. Il va de soi que ce n’est pas là, vraiment pas là, au cœur de ces vraies ténèbres d’une enfance habituée à sentir une obscure menace au mauvais endroit, en l’occurrence dans la forêt environnante, que l’intempestive Isolde pourrait espérer faire la connaissance d’un potentiel Tristan. Mais ce n’est du reste pas l’intention de cette femme dont «tout en elle était plus fin, plus élancé, que chez aucun être humain», une femme nantie d’une «perfection que l’on imagine [seulement] aux races anciennes» (p. 19). En pure présence et en pur avènement de la figure nietzschéenne du Surhumain (6), la fascinante Isolde, loin d’arriver à Erlondas pour s’y installer ou pour y déployer ses charmes en faveur de certains adolescents au bas-ventre noué, ne veut être pour ce clan de petits seigneurs stérilisés qu’une transition, une liaison pour les aider à se détacher de leur faible intensité vitale afin de les acheminer vers une réelle aristocratie de la vie, en direction de valeurs tout à fait neuves émancipées de toutes les idolâtries et de toutes les somnolences – de toutes les superstitions également.

Par conséquent Isolde sera le guide aventureux de ces faux aristocrates vermoulus de prudence et de craintes ridiculement déplacées ou miroitées dans le comportement de leurs animaux. Elle enseigne à ces demi-nobles les principes de l’action qui défait les nœuds coulants de la réaction et elle insiste sur la nécessité de «croître selon sa volonté» tout en «[obéissant] à son âme» (p. 24). Son enseignement est d’autant plus dégrisant qu’il est complété d’une assistance animale qui contraste avec la couardise des bêtes locales. Un loup blanc hybridé au charisme d’Isolde se tient effectivement à côté de sa maîtresse. Il inspire une légèreté, une clarté, une témérité qui s’opposent aux paralysantes attitudes de la faune domestiquée par les coutumes du château de Erlondas, et, en outre, son nom (Oxen) pourrait être une facétie de langage car il est le pluriel du bœuf quand on le traduit de l’anglais. Or bien qu’il soit onomastiquement lourd comme un troupeau de bœufs, le loup Oxen n’en demeure pas moins ontologiquement subtil, spirituel, éligible au bestiaire ascensionnel de Nietzsche comme s’il était l’étape succédant aux charges astreignantes du chameau et aux royautés point tout à fait maîtrisées du lion, comme s’il était un palier de métamorphose supplémentaire permettant d’atteindre plus sûrement la libre innocence de l’enfant revenu des prisons de l’âge adulte ou de son milieu sclérosant (7). Ainsi chaperonnée de son loup blanc, l’institutrice et mystérique Isolde semble connue à l’image du loup blanc de l’expression : elle est certes le reflet de l’inconnu qui vient déborder les repères d’un quotidien léthargique, mais elle est en même temps le connu, le reconnu, le familier qui se situe à un niveau plus essentiel de l’existence et qu’on avait perdu faute de le cultiver soigneusement. Par ailleurs, si la tentation de voir Isolde en Orphée charmeuse d’animaux peut titiller, cette tentation doit être modérée car l’entreprise de cette femme n’est pas une entreprise de domestication, mais elle est plutôt l’ambassade de préservation d’une certaine part sauvage qui nous évite de trahir notre liberté dans d’accommodantes sujétions. Il n’y a qu’elle et son loup lactescent qui sont en mesure de braver l’interdit et l’hypothétique épouvante de la forêt des Harceaux et ne pas les suivre dans cette transgression inespérée serait se ranger à de définitives stagnations. La prise d’assaut de la forêt constitue par surcroît une inflation poétique dans l’écriture. Qu’on en juge : «Le silence peuplé de craquements, de cris d’oiseaux, souvent plus longs qu’une plainte et chargés de menace, s’accompagnait dans le ciel de vols noirs; ces bêtes, ailes étendues, piquaient droit sur nous, frôlaient leur proie puis regagnaient l’azur embrasé» (p. 54). Telle est l’ambiance acoustique et visuelle de cette région d’inquiétude avant que ne se détachent de cette sylve démente les linéaments d’un «miracle vert» (p. 56), le divin contrepoids que nul n’attendait, comparable par son coefficient de sacré aux descriptions de Michel Bernanos dans Le murmure des dieux et offrant aux visiteurs réarmés de courage le cadeau d’une «ordonnance suprême de la nature» (p. 57). L’ensemble de cette séquence forestière justifie la capacité de l’écrivain à s’adonner à l’exercice périlleux d’une métempsycose artistique, c’est-à-dire la capacité d’habiter dans l’âme de ses personnages et même de fonder une âme dans les choses, voire de redonner une âme aux enfants qui n’étaient plus que des corps pesants indissociables des murs épais de leur château. Aussi les moments crépusculaires de ce texte ne sont-ils admis qu’en vue de préparer la victoire des puissances du levant, des puissances de redressement et d’animation, car l’aube qui précède la traversée de la forêt en une «montée de feu sur le ciel» (p. 25) est un invincible éclat dont le croissant rayonnement contient le sibyllin message que la messagère Isolde transmet à tous ceux qu’elle rencontre et qu’elle honore de son tutorat surnaturel.

Dès lors toute la suite du roman sera placée sous le signe de ce qui croît ou de ce qui aide à croître, de ce qui participe d’un mouvement auroral, de ce qui exhausse autant la joie de vivre que la connaissance de soi-même. L’apaisement se fait sentir avant même la sortie de la forêt, lorsque le narrateur se découvre omniscient et que la perception novice de Heintz se voit substituée par une perception davantage approfondie, encore plus soucieuse de percevoir la dimensionnalité spéciale d’Isolde. De sorte que ce qui s’était d’abord annoncé comme un cœur des ténèbres conradien paraît se muer en cœur de lumière avec «le secret des arbres à l’infini» (p. 74), secret enfin accepté en tant que tel et non plus secret menaçant qu’il faudrait fuir, ésotérique sécrétion du secret parmi les arbres qui finiront par se dilater pour livrer aux pèlerins et à Isolde au premier chef «une clarté incandescente qui s’élargissait comme une fleur» (p. 80), telle une faille illuminée que l’on devinerait sur une toile de Georgia O’Keeffe où la patiente érosion des montagnes crée des motifs de pétales et de grands orifice vaginaux depuis lesquels s’écoulent la naissance des mondes, comme ici la diastole végétale cède la place à une variante plus exacerbée du phénomène de la vie. Ce discernement plus convaincant de la monarchique végétation se réalise à l’intérieur d’une «forteresse abracadabrante qu’une mystérieuse nécessité ou un rare caprice avaient plantée là, face à la houle des forêts inexplorées» (p. 70), symbole évident de ce qui est en train de devenir inexpugnable, inviolable, inaltérable devant ce qui fut jadis effrayant et sinistre, parce que le jubilé d’Isolde et de ses acolytes dans les bois prétendument méchants se révèle peu à peu sous les espèces d’une aventure de la subjectivité où chacun devient ce qu’il est ou redevient ce qu’il était avant l’ère des redoutables objectivations de soi. Il se dit alors que la forteresse en question fut bâtie autrefois par les potentats de la Maison d’Aprovanbaux dont les membres successifs incarnèrent un idéal de la différence, de la marge et de la sensibilité, en lutte sincère contre les idéologies de la similitude, contre les centres officiels de l’influence et contre les apologies de la frigidité (cf. pp. 77-80). Rien ne nous surprendra de la part d’Isolde qui ressent ici même l’euphorie d’être à sa place et l’opportunité de continuer son propre cheminement de clarification psychologique. Tout ce qu’elle déblaye pour autrui, elle doit aussi le déblayer pour elle, tant et si bien que l’antique maxime du «Connais-toi toi-même» gravée au seuil du temple d’Apollon à Delphes s’applique à tous les protagonistes de ce périple, têtes d’affiche incluses. On pourrait d’ailleurs facilement suggérer que ce roman n’a été écrit que pour élever Suzy Durupt à la hauteur de la subjectivité qu’elle convoitait – qu’elle savait posséder – aux moyens cumulés du personnage d’Isolde et du pseudonyme de Sunsiaré de Larcône, l’un et l’autre n’étant que les incontournables passerelles censées prêter main-forte à une talentueuse provinciale pour qu’elle assigne à ce monde endormi la dynamique de sa vérité libératrice pour elle et pour tant d’autres.

La tonalité qui supplée aux tendances inspiratrices de la forteresse se veut logiquement féérique, fantastique, surréaliste, presque pastorale (cf. pp. 104-123), étant donné le surgissement pour ainsi dire théophanique du prince Ariel, descendant des Aprovanbaux, fantôme substantialisé auquel on attribue l’amour fou des lettres et de la connaissance, tout ce qui est en l’occurrence indispensable à dessein d’accentuer la transparence d’Isolde à elle-même et de certifier son propre pouvoir de faire advenir chez les autres la meilleure version d’eux-mêmes. Mais comme cette apparition du Tristan potentiel s’est manifestée sans l’intermédiaire d’un philtre quelconque, aussitôt la disparition la supplante, aussitôt l’épreuve se corse, et ce sont les enfants qui reviennent sur le devant de la scène, comme des séraphins de permutation après que le séraphin fondamental s’est volatilisé (cf. pp. 116-7). Dorénavant consolidés par l’exemple volontariste d’Isolde, les gamins du château de Erlondas sont parés à toutes les éventualités, suffisamment mûrs pour lui prouver qu’ils ont progressé en un temps record ou du moins dans le temps indéfini de ce type de littérature. Aussi sont-ils décidés à seconder cette nouvelle Iseult pour l’aider à retrouver son fugitif et humaniste Tristan, et l’union faisant la force, les transitions de surhumanité justifiant l’idée d’une imparable transitivité, les poursuivants ne tardent pas à rattraper le poursuivi. Une fois celui-ci rétabli dans l’orbite d’Isolde, celle-ci le couvre d’un amour univoque et perce pour son amant les coffres de plusieurs passages secrets dans les entrailles d’un château de princesse (cf. p. 122). En s’enfonçant au cœur d’une architecture aussi merveilleuse qu’indescriptible dans ses ramifications, les deux argonautes d’une souterraine Colchide descendent simultanément dans les coins et les recoins de leur psychisme, en quête de leur préhistoire, de leur nature primitive, là où les cavernes sont anti-platoniciennes parce qu’elles abritent d’insoupçonnables soleils de véracité. Nous ne sommes pas loin d’une allégorie de la psychanalyse dans cet étrange et audacieux chapitre qui a l’air de creuser l’esprit de ce binôme, lui-même sondant l’insondable économie d’un monumental édifice où l’on augure l’interminable reliure du livre de la psyché humaine. Il nous faudrait du reste un article complémentaire pour étudier le choix du prénom Ariel, un prénom conjointement fictif et réel, shakespearien par-dessus le marché, identité du prince affilié aux légendaires Aprovanbaux et identité de l’époux assurément cocufié de Sunsiaré de Larcône (8), mais l’on se contentera de préciser que le vœu le plus cher d’Isolde traque un double exaucement : primo que l’âme d’Ariel puisse se reconnaître comme une âme d’amour, et, secundo, que cette âme réconciliée puisse être en mesure d’aimer, si possible d’aimer celle qui lui aura permis de s’apaiser.

Les engrenages de cette accorte machinerie littéraire adoptent ensuite la tournure d’une visite importante dans la cité de Cardhessa, «ville fantôme au bout du monde», «ville de songes» (p. 143) et donc voie royale d’accès à l’inconscient pour peu que l’on souscrive au génie de Freud, ville surtout dirigée par la famille d’Ariel. Le problème, cependant, c’est que le décor enchanteur de cette apparente capitale de la plénitude – une scénographie où l’on se représente presque Bardot et Piccoli papillonnant dans la villa de Malaparte – ne sied pas au contexte social de cet endroit. Il y règne en effet une atmosphère gluante de catalepsie, un luxe tranquille et narcotique, une impression de fossilisation de la dialectique de l’Histoire, comme si l’élan de tout un peuple s’était subitement arrêté en plein vol, comme si c’était là une Venise dépourvue de tempérament explorateur, une cité des Doges se reposant sur ses acquis et ressemblant à la lente déchéance sicilienne que décrit l’inégalable Giuseppe Tomasi di Lampedusa dans Le Guépard. Un certain sens de l’Histoire exigerait que la direction municipale soit transférée à la sagacité d’Ariel, mais, nous l’avons notifié, le vide historique de cette dystopie décourage toute velléité de gouvernance et fortifie le goût du jeune prince pour les bibliothèques (cf. p. 169). Il est en cela le candidat rêvé pour le poste car le bon politicien n’est jamais que celui qui a toujours quelque chose de mieux à faire que de la politique, mais l’attrait du savoir vaut mieux pour Ariel que le maniement du pouvoir, et, en outre, son sentiment pour Isolde s’esquisse et laisse présager un pittoresque prolapsus de la raison dans la passion. Ses déclarations à la femme qui le soutient – elle-même soutenue par l’inlassable mission diplomatique du loup Oxen – sont autant de gradations dans le cœur et de dégradations bienvenues dans l’esprit : «Tout me paraît changé, tu m’éblouis, tu m’enlèves dans un nuage, je ne sais donner un nom à ce qui grandit en moi» (p. 180), netteté sentimentale encore perfectionnée par l’aveu que «toutes les régions froides de [son] être éclatent [au] soleil» d’Isolde (p. 203). Aucun doute : cette dernière le dessille dans le registre de l’amour et elle va même jusqu’à le dessiller dans le registre de la politique en lui montrant les manigances et les trahisons de sa mère qui souhaite vendre Cardhessa aux plus offrants des acquéreurs de territoires. S’ensuit alors – un peu contre le cours des choses – la décision provisoire d’Ariel de récupérer in situ l’administration générale de Cardhessa et de réanimer cette déliquescente métropole par le roc de l’intelligence afin d’échapper au sable maternel qui fut perméable aux jeux de manipulation (cf. p. 209). Cela dit, nous l’affirmions tantôt, la politique ne doit jamais être une activité cardinale de l’existence, c’est pourquoi Isolde et Ariel, une fois l’ordre juste rapatrié à Cardhessa, repartent vers la forteresse de la forêt des Harceaux, seule manière de vivre leur amour et de se ménager un invulnérable écrin d’édifiante ataraxie tout en gardant un œil sur les affaires de la cité ressuscitée. L’épilogue de cette soupirante fantasmagorie dépeint en conséquence une apothéose de la vie ascétique mais supposément teintée d’entractes charnels, un désencombrement optimal, une telle synthèse de l’amour du cœur et de l’amour de l’esprit qu’elle relève de l’utopie – donc d’un non-lieu qui demandait peut-être à Sunsiaré de Larcône aussi bien l’échappée belle de la littérature que la sortie de route terrestre afin de réaliser hors de ce monde ce qui était irréalisable ici-bas.

Notes

(1) Notre traduction.

(2) Le prénom Sunsiaré vient du sanskrit et signifie soleil qui se lève. Quant au patronyme à particule de Larcône, il est inspiré par le remariage de sa mère avec un militaire pied-noir qui s’appelait Diego Larcone. Désireuse de construire sa mythologie et de s’extraire au plus vite de sa classe sociale, l’ambitieuse et imaginative Suzy Durupt se sera choisi un nom d’emprunt où résonnent à l’unisson l’aristocratie et la plus haute cosmicité. D’autre part, dans ses délassantes Manœuvres d’automne, Guy Dupré se souvient de l’exécrable et dangereuse conductrice qu’était Sunsiaré. Elle aimait par exemple conduire pieds nus et elle était à ce titre influencée par une imprudente mode de midinette qui fut lancée par Françoise Sagan.

(3) Éditions Gallimard (1962). Notre exemplaire est une réimpression datée de 2005.

(4) Louis-Ferdinand Céline, L’École des cadavres.

(5) Cf. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra.

(6) Ibid.

(7) Ibid. (Des trois métamorphoses).

(8) Le nom complet d’Ariel Casalis était d’ailleurs Ariel Casalis des Baux.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, sunsiaré de larcône, gregory mion |  |

|  Imprimer

Imprimer