« Le Christ s’est arrêté à Éboli de Carlo Levi, par Gregory Mion | Page d'accueil | Joris-Karl Huysmans dans la Zone »

20/08/2024

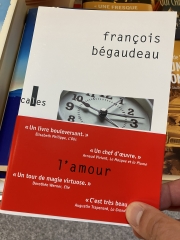

Les sexes foudroyés de Loys Masson, grand roman métaphysique. L'amour de François Bégaudeau, ou quand le paonneau se pare des plumes du dindonneau et ne vole pas bien haut

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Sur Les tortues.

Sur Les tortues. Que l'on veuille bien me pardonner cette offense, car je vais mélanger deux noms, celui d'un écrivain hélas à peu près oublié, Loys Masson, et celui d'un abominable faiseur, perpétuel invité des plateaux journalistiques et dont chaque nouvelle rinçure, qui jamais n'eût dû franchir les sphincters de ce si piètre écrivant, est célébrée par la mare grouillante d'animalcules journalistiques, d'Arnaud Viviant le gnome (prétendument) communiste à Augustin dit Bozo Trapenard, le perpétuel ravi de la crèche médiatique. Heureusement, les lois de la physique étant inaltérables, ces deux substances, que tout différencie et oppose, comme l'eau et l'huile, ne composeront jamais un même liquide logiquement stable et neutre, dont Aude Lancelin pourra se servir pour diluer la couche de plâtre lui servant de maquillage car Loys Masson et François Bégaudeau, tels le feu et l'eau plate, jamais ne composeront une de ces mystérieuses matières dans lesquelles les alchimistes voyaient la preuve d'une harmonie préconçue, supraterrestre.

Que l'on veuille bien me pardonner cette offense, car je vais mélanger deux noms, celui d'un écrivain hélas à peu près oublié, Loys Masson, et celui d'un abominable faiseur, perpétuel invité des plateaux journalistiques et dont chaque nouvelle rinçure, qui jamais n'eût dû franchir les sphincters de ce si piètre écrivant, est célébrée par la mare grouillante d'animalcules journalistiques, d'Arnaud Viviant le gnome (prétendument) communiste à Augustin dit Bozo Trapenard, le perpétuel ravi de la crèche médiatique. Heureusement, les lois de la physique étant inaltérables, ces deux substances, que tout différencie et oppose, comme l'eau et l'huile, ne composeront jamais un même liquide logiquement stable et neutre, dont Aude Lancelin pourra se servir pour diluer la couche de plâtre lui servant de maquillage car Loys Masson et François Bégaudeau, tels le feu et l'eau plate, jamais ne composeront une de ces mystérieuses matières dans lesquelles les alchimistes voyaient la preuve d'une harmonie préconçue, supraterrestre.Une telle union des contraires est même à ce point inconcevable que le texte de Loys Masson annule par avance les folles et ridicules prétentions de François Bégaudeau à se croire écrivain (c'est après tout son droit le plus strict) mais, surtout, à nous répéter toutes les fois qu'il le peut (et là, je crains que notre tolérance soit bien trop grande) qu'il en est un, et digne de ce nom plus galvaudé qu'une inimaginable putain millénaire qui aurait pressé puis aurait laissé fermenter, comme une outre colossale immonde, le jus de tous les sexes de la Création.

Loys Masson, mort, est ainsi plus vivant que le déjà-mort (à la littérature, à la parole, à la consécration qui suivra sa mort), le mort-vivant François Bégaudeau que sa seule délirante prétention gonfle comme une baudruche pouvant atteindre la frontière entre l'atmosphère et l'espace, lui donnant ainsi l'apparence d'une vie dont il désespère de conquérir une seule gouttelette.

Loys Masson, mort, est ainsi plus vivant que le déjà-mort (à la littérature, à la parole, à la consécration qui suivra sa mort), le mort-vivant François Bégaudeau que sa seule délirante prétention gonfle comme une baudruche pouvant atteindre la frontière entre l'atmosphère et l'espace, lui donnant ainsi l'apparence d'une vie dont il désespère de conquérir une seule gouttelette.Voyons, ainsi, en guise d'introduction aux sciences du vivant et, a contrario, à l'art de la dissection, les toutes premières lignes des Sexes foudroyés et de L'amour (1), ci-dessous, que je vous invite à lire à voix haute. D'un côté une prose simple, mais lourde de sens, et qui deviendra de plus en plus lourde, de senteurs, de lumières, de dangers, charriant des éléments mythologiques qui sont toujours ceux que les plus grands écrivains, ceux qui ne craignent pas de lancer leur sonde dans les profondeurs, finissent par découvrir et dont ils rapportent, si du moins ils sont chanceux et opiniâtres, quelques morceaux qu'ils tenteront de baptiser en leur donnant un nom; de l'autre le présent à front de veau de celui qui n'a strictement rien à dire, en a sans doute conscience (souhaitons-le lui, tout de même), et s'en excuse en nous offrant sa pâtisserie saponifiée dans un emballage lui-même étique, comme s'il s'agissait d'empaqueter une vieille carne dans un papier transparent; de l'autre la fausse trouvaille cueillie à hauteur de radis, la larve en voie de dissolution d'une prose invertébrée, exsudation paradoxale mais ô combien ironique d'un écrivant suintant la virilité labile que lui donne sa petite prestance dialectique, sa défroque de rhéteur de plateau télévisé. Loys Masson et François Bégaudeau ! Si le fantôme de John Milton se tenait derrière notre épaule, il détalerait pour avertir les mondes innombrables qu'une telle proximité serait après tout capable d'ouvrir le Septième Sceau annonciatrice de la colère divine !

Hélas ou heureusement, nous ne savons presque plus rien des visions inouïes de John Milton, qu'il a traduites en une langue désormais à peu près incompréhensible du commun des mortels qui, eux, il est vrai et c'est là un signe de progrès incontestable, n'ont pas même besoin de savoir lire pour comprendre un texte de François Bégaudeau, selon cet axiome gracquien mille fois vérifié selon lequel, en France du moins, les livres, surtout les plus nuls, sont précédés par une défécation de bruits de peu poétique provenance, symptôme assez caractéristique d'une déveine intestinale. Pour le dire dans une langue non miltonienne, compréhensible de toustes, François Bégaudeau écrit comme chie un petit-bourgeois, en étant satisfait de sa production inodore ou peu s'en faut et résolument incolore. Nous aurons je le crains à examiner, une fois dévissé le bouchon, les maigres fécès bégaudiennes, sans toutefois que nous soyons obligés de nous calfeutrer hermétiquement des miasmes aussitôt libérés qui ne parviendraient même pas à étourdir une mouche coprophage, même s'ils font Augustin Trapenard se pâmer d'extase olfactive.

Je l'ai dit, à mesure que nous avançons dans le très noir roman de Loys Masson, la prose s'alourdit pour former une masse cristallisée de musc, de tout un tas de senteurs plus ou moins exotiques, dont elle, enivrante, de l'eucalyptus, alors que le filet d'eau tiède que François Bégaudeau doit prétendre nous faire confondre avec une puissante lame de fond se tarit, finit par couler goutte à goutte, comme un foutre de langage qui ne trouverait aucun orifice à féconder, si ce n'est peut-être quelques émonctoires journalistiques, certes comblés par les organes les moins puissants, et qui brament d'aise au plus ridicule frottement d'eunuque.

Si elle n'a aucune saveur, la prose de François Bégaudeau n'a aucune odeur, voilà qui ne troublera aucune règle de bonne logique, tout comme le fait que j'affirme que, dépourvue de saveur et d'odeur, la langue de François Bégaudeau n'a strictement rien à nous proposer, nul drame épique en tout cas qui, ainsi que celui de Loys Masson, a valeur de parabole quasi biblique et rejoue à sa façon le morceau célèbre que composa Wells avec son Île du docteur Moreau ! J'irais vite en posant que Les sexes foudroyés est une méditation aussi poétique que haletante sur le péché d'orgueil, vieux comme son Père qui, dans le roman de Masson, rôde de même qu'un lion cherchant qui dévorer, précédé de son animal totem, non plus la tortue maléfique (mais également bénéfique) mais le lézard qui, lui, ne semble posséder qu'une valeur négative.

S'il s'agit d'offenser l'amour, en parquant un nombre égal de femmes et d'hommes sur une île du Pacifique et en les séparant par une barrière électrifiée et des gardes armés, il s'agit donc d'offenser Dieu qui «est l'immobilité parfaite de l'amour», Dieu qui est ainsi nié «par la vitesse du mouvement» (p. 17, l'auteur souligne), marque évidente de notre monde dont les expérimentations atomiques ne sont qu'une des marques, certes les plus évidentes et dangereuses, de cette accélération incontinente vénérée comme le nouveau Dieu omniscient de l'humanité, du moins d'une partie, la plus riche, d'entre elle.

Quel est le crime de lèse-majesté dont se rendent coupables les initiateurs de l'expérience monstrueuse ? L'un d'entre eux, un certain J. O'Hara qui, à l'inverse de l'inquiétant et impassible Gouverneur (2), montrera à l'égard des prisonniers un peu plus de compassion que ces fonctions ne l'y autorisent parlera d'une «re-genèse immonde» (p. 18, l'auteur souligne), puisqu'il s'agit en effet d'assister à la première rencontre entre Adam (mentionné à la page 107) et celle qui deviendra sa femme, les regarder copuler après les en avoir physiquement empêchés, puis accueillir leur engeance monstrueuse, assurément déformée par les retombées radioactives de la bombe nucléaire qui aura été lâchée à quelques kilomètres de l'île dont ils ne peuvent fuir.

Le théâtre des opérations du texte de Loys Masson n'est donc pas seulement en apparence luxuriant, puisque son tissu le plus intime, invisible, est lui aussi très riche de significations symboliques, comme le montrent les vieux mystère du Moyen Âge; ainsi quand, dans le texte de François Bégaudeau, rien n'est signe de rien, alors que ce très piètre aligneur de mots fait tout son possible pour nous laisser soupçonner quelque arrière-texte à visée non point générale mais bassement sociologique, le texte de Loys Masson bruit et vibre d'une infinité de signes et de présages dont la matrice est, chez lui, religieuse, aussi tourmentée que prodigue : «Tout à l'heure les gardes arboreraient des ailes et voleraient, et ce serait la fantomatique procession que j'avais déjà imaginée à bord de la Bounty Pride [le navire ayant débarqué les prisonniers sur l'île]. Le Gouverneur surgirait avec la plaie du Christ au flanc, ou le blasphème en forme de croix renversée de Lucifer...» (pp. 95-6). Remarquons même que ce sont les sentiments les plus profonds qui animent les personnages, dont le narrateur prisonnier, qui paraissent contaminer (tout, chez Masson, est affaire de contamination, cf. p. 164) le décor, idyllique en apparence, que constitue leur prison, comme cela se produit dans les tragédies les plus noires et puissantes de Shakespeare, singulièrement Macbeth, ou dans Monsieur Ouine de Georges Bernanos, le caractère malin de l'ancien professeur de langues vivantes pervertissant les âmes tout comme les êtres qui l'entourent (3) : «Il me semblait que la nuit respirait sur chacun de nos pas et l'effaçait. Nous y avions fait effraction avec notre désir, nous y brûlions et tout l'ordre était souillé» (p. 121); ailleurs, ce même personnage n'affirme-t-il pas que le tonnerre l'a «toujours visité jusque dans [ses] fondements», puisqu'il déclare être «de l'un et l'autre pôle», qu'il va «dans la terreur», s'y sent «coupable comme les bêtes», et essaie alors de s'innocenter «furieusement en vivant» (p. 125) ?

Quand le texte de François Bégaudeau souffre de rachitisme romanesque manifeste, tant sa symbolique est ridiculement pauvre une fois que l'on aura prétendu qu'elle a attendri le perpétuel ravi de la crèche médiatique Augustin Trapenard jusqu'aux larmes, celui de Loys Masson enfonce très profondément ses puissantes fondations dans un tuf non seulement biblique, édénique plus précisément (cf. p. 148), avec, en guise de Serpent tentateur censé abolir le règne de la félicité, le masque froid du lézard, mais, dirait-on, pré-édénique, où tout est déchaînement de forces invisibles et primordiales mais aussi souillures et tentatives pour résorber les avancées de ces dernières. De même que chez Shakespeare je l'ai dit, l'ordre du monde selon Loys Masson peut être durablement affecté par le péché des hommes, «offensé ici, chaque jour, devant eux [les gardes], avec leur complicité imposée» (p. 139), mais ce péché témoigne encore, comme malgré lui, d'une grandeur inversée que l'époque moderne abolit, lui préférant un glissement, aussi lent qu'inéluctable, vers ce qui n'est ni le Bien ni le Mal, mais le Neutre. Loys Masson mime dans ce passage cette déconvenue qui est une descente, une dégringolade à vrai dire; si le cadre initial lève les grandes figures immémoriales, «la vallée, trop recueillie, attendait Loth et ses filles et le feu. Dans un ciel là-haut, quelque part, étaient un Dieu, une Vierge et l'amour, la musique des créations radieuses s'échangeant d'anges à anges», nous tombons pour notre part, car «rien de cela n'était pour nous. Coupés de tout; chassés. Et nous n'avions même pas le mal pour rançon, clair et proclamant son nom. Rien. Tout était masqué. Le droit ni à la prière ni à l'enfer lucide. Jamais personne n'avait été dans notre situation, aimant sans pouvoir aimer, condamnés sans sentence, encore réels et déjà absurdes» (p. 155).

Alors peut-être faut-il quand même parier sur une propagation du mal invisible, tuberculose, radiations ou quelque propagation encore plus mystérieuse de fluide inconnu, assurément maléfique, chacun des personnages du roman de Loys Masson, s'il accède bien sûr à quelque dignité narrative, pouvant à bon droit se prétendre le continuateur plus ou moins zélé de la grande affaire satanique : répandre l'ivraie, «et moi, son servant en surplis de discipline. Moi !» (p. 168) comme feint de s'en étonner J. O'Hara, alors que le narrateur principal, lui, homme qui aura dû patiemment attendre, ainsi que les autres prisonniers, de pouvoir aimer une femme, compagne d'infortune sur une île-prison, avant qu'elle ne lui soit définitivement enlevée une fois engrossée, aimera une autre femme mais la tuera, de peur que ne naisse quelque fruit pourri de ses entrailles, devenant comme Satan ayant choisi ses anges, «pour anéantir le visage de l'amour» (p. 178) et, devant cette possibilité inacceptable, reculant, devenant assassin.

Il s'agit en somme, en se bannissant soi-même du doux royaume terrestre que notre propre déchéance semble avoir corrompu, mais qu'il est possible de regagner en se purifiant («Tout comme nous aimions, la terre nous aimait, nous portait sur l'épaule forte de ses racines, sur sa bonté constamment renouvelée», p. 181), de tenter de faire reculer cette «ombre monumentale qui s'approche et que nul ne fléchira, vieille et sûre comme Satan, comme la première fumée sur la terre» (p. 198), comme, désormais, un feu qu'aucune eau ne peut éteindre depuis qu'il a brûlé Hiroshima et Nagasaki, et cela tel le signe démoniaque d'un «temps où les hommes rêvent de reconstruire Dieu à partir de leur propre puissance» (p. 202); et, si «Lucifer est bien un cri de la souffrance» (p. 138) permettant aux plus déterminés d'obéir aux ordres, même s'ils sont délirants et criminels, alors il ne faudra pas craindre de rompre la chaîne invisible liant les êtres aux êtres, les êtres au monde, pour stopper net la folle propagation de l'épidémie, en tuant la femme aimée, en em^pêchant qu'elle mette au monde un enfant monstrueux, en ayant conscience de l'horreur absolue que représente ce crime, s'il est vrai que l'on espère toujours «échapper, imprévisiblement, par et dans le visage d'une femme qu'on aime», parce qu'il est «le plus beau et appelle de partout l'harmonie à votre secours...» (p. 239).

Dans un univers miné, contaminé je l'ai dit par la folie de la vitesse qui guide «la science homicide [progressant] par contagion, vous ne l'ignorez pas, du même mouvement qu'une épidémie» (p. 258, l'auteur souligne), ce sont toutes les figures que Loys Masson peint, quel que soit leur degré de corruption, qui peuvent s'amender et, ainsi, sortir du cercle maléfique que trace la peur autour des êtres, la peur qui est, précise le romancier par la voix du Gouverneur, de loin le personnage le plus ambigu et maléfique du roman, dont nul ne peut mesurer l'abîme (cf. p. 262), «la grande reine de notre époque», car elle est «la mort multiple, le commerce quotidien non seulement avec la mort pour soi mais pour le monde» (p. 259, l'auteur souligne).

Pourtant, l'un des deux narrateurs, qui a aimé sur l'île une femme qui, dit-il, lui permet de recommencer le monde en sa compagnie (cf. p. 277), qui lui a redonné une vie recommencée, comme si elle était «d'avant le langage presque» (p. 298), échoue dans sa tentative, la faute à l'enfant dont il ne sait rien et qui est peut-être né tel une abomination, comme s'il était devenu «un monstre sans héritage» (p. 297), car le constat de Loys Masson est sans appel : les efforts que nous pouvons mener pour rédimer le monde sont sans effet, car il est clair que «nous avons divorcé, au fond de nous, de la ressemblance divine», autrement dit, «de ce qui fait le visage et l'âme» (p. 299).

Cet échec, que J. O'Hara assume à sa façon en s'éloignant de sa propre famille, retour de son île où il se sera rendu complice de l'infamie, j'aime le voir suggéré dans les dernières pages du roman (cf. p. 313), où un navire est aperçu, que notre narrateur, emprisonné dans un autre après avoir été, comme ses compagnons d'infortune, séparé de sa femme, de leurs femmes, navire qui est peut-être celui que prendre un autre personnage d'un autre roman de Loys Masson, à moins que ce ne soit celui, fantôme, des Tortues.

Cet échec est patent, avéré, indiscutable, signe, même, notre damnation mais aussi les lendemains noirs qui nous attendent sans l'ombre d'un doute; ainsi se lamente notre narrateur, qui hurle, n'en finit pas de hurler en s'adressant à J. O'Hara mais, évidemment aussi, d'abord, à tous les hommes qui ont failli à leur mission, peu importe finalement qu'ils soient bourreaux ou innocents : «Où est l'Esprit, l'Esprit dont tu as promis qu'il flotterait jusqu'à la fin sur les eaux ? Je cherche. Plus d'Esprit sur les eaux du temps. plus rien ! Satan est devenu physique; il s'est fait chair à Hiroshima et chaque jour l'étoffe et l'engraisse. Seigneur, Seigneur ?», puisque même l'engendrement a été sali, que l'homme en est arrivé à défier Dieu chaque fois qu'il témoigne de la vie, comme si, de chaque homme, «Satan a[vait] fait Satan» (p. 316), et que nous avions définitivement embrassé le règne de l'effroi, «l'effroi jusque dans les yeux des enfants, regardez-les bien» (p. 321), comme si nous étions «entrés dans le Troisième Testament [qui est] l'homme au pouvoir de la Bête» (p. 322, l'auteur souligne).

L'amour de François Bégaudeau se lit en une heure pleine et s'oublie en moins de temps qu'il n'en faut à une aiguille de montre, fût-elle électronique, pour boucler une minute; il ne faut pas critiquer l'auteur pour cette raison mais au contraire le louer de ne pas nous avoir fait perdre notre temps, surtout si notre temps n'est pas de l'argent, étant donné que la critique littéraire digne de ce nom, donc pas du tout journalistique, ne peut rapporter, au mieux, qu'un peu de considération et, surtout, beaucoup d'envie et même de haine. Pour qui diable se prend-il, celui qui se permet de juger un texte de François Bégaudeau qui lui-même ne craint pas de juger, certes sur un mode amène et complice et, on le verra, plus nostalgique qu'il n'y paraît, l'amour au quotidien, celui des bonnes gens allumant leur télévision pour y regarder, naguère, Sacha Distel ou Richard Cocchiante, ce «rital moche» ? Les phrases de L'amour sont simples, souvent simplistes, sans doute parce que celui qui les a alignées désire que nous le comprenions bien, les mots d'usage courant, et, ainsi que dans les tragédies classiques, l'intérêt tient au fait d'avoir resserré l'action jusqu'à ce que plusieurs personnages et années se concentrent en quelques pages dépourvues de fautes, ce qui est aussi motif à compliment et même à joie, tant les premiers concernés par l'art littéraire (auteurs, éditeurs, journalistes et souvent correcteur) ne semblent plus guère maîtriser les règles de base de l'orthographe et de la grammaire françaises.

Cette simplicité est pourtant fausse, car elle est jouée. Qu'est-ce que j'entends lorsque j'affirme qu'il existerait une simplicité réelle, non feinte, et une simplicité jouée, fallacieuse, et devrait-on alors supposer que cette dernière cacherait une complicité qu'il serait dangereux d'avouer ?

La simplicité calculée du roman de François Bégaudeau, qui n aucun cas n'est humilité de l'auteur devant un beau sujet mais assurance et même prétention du mercenaire après tout capable de se ranger derrière n'importe quelle bannière, fût-elle celle, passablement déchirée et brandie par de courageux romanciers, ce que Bégaudeau n'est pas, de la littérature prolétarienne, ne voile aucune complexité profonde, dangereuse pour des yeux journalistiques, comme nous le montrera le texte d'une nouvelle de Kafka par exemple, pour ne citer qu'un auteur réputé complexe voire inépuisable alors que ses phrases sont (en apparence) d'une limpidité cristalline, mais une véritable indigence se voilant sous quelques hardes stylistiques, que les cancres, journalistes et simples lecteurs c'est finalement la même chose, confondent à loisir avec la profondeur.

C'est donc à bon droit que François Bégaudeau, écrivant pour des journalistes au point qu'il semble désormais incapable de leur proposer autre chose qu'un style journalistique, simple, direct et, pour le caractériser d'un adjectif : résolument indigent, peut faire la roue et parader comme un paon médiatique se lustrant les rémiges, un sophiste au verbe de basse intensité qui jamais, ô grand jamais, ne fera accoucher ne serait-ce que l'ombre d'une idée dans le cerveau de ses interlocuteurs, quelle que soit sa façon de les rudoyer ou de les cajoler et même, ô matois petit rhéteur parodiant les maïeuticiens, de les laisser croire qu'ils vont accoucher d'une idée. Un paon impressionnera toujours les habitants plumés d'une basse-cour, dindes, poules, poulets et même bécasses de passage. L'aigle, lui, survole distraitement le poulailler, s'amuse de tant de comique prétention et, s'il n'a rien d'autre à faire, y choisira une proie un peu plus grasse, ou alors moins étique que les autres, fondra sur elle et la ravira aux cieux ou bien, par jeu condamnable de rapace intraitable, la lâchera d'une hauteur qui ne pourra qu'entraîner la mort par fracassement de la malheureuse victime de l'ordre naturel qui, on le sait ou devrait le savoir, et si on l'avait oublié les pleurnicheurs nous le rappelleraient, est par essence fasciste. Si François Bégaudeau est un paon faisant la roue et essayant, fort logiquement, d'attirer les regards des paonnes et des pintades, Loys Masson est un aigle planant majestueusement à plusieurs milliers de mètres au-dessus de l'horizon borné de nos volatiles, qui n'est rien d'autre qu'une palissade en plastique imitant le bois et que viennent, à heures fixes, filmer les caméras de télévision, ce qui permettra aux foules ignares de se cultiver en regardant une émission de La Grande Librairie, où le clown Trapenard est à deux doigts de jouir, ou de pleurer, avec lui on ne sait jamais, en lisant trois phrases de l'un quelconque de ces navrants gâcheurs de plâtre verbal.

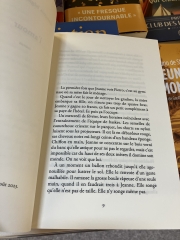

Il paraît que L'amour est un beau et juste roman qui a enthousiasmé le nain Arnaud Viviant et fait perdre quelques dizaines de litres de larmes, comme il se doit, au bouffon Augustin Trapenard, à moins que ce ne soit l'inverse (qualificatifs ou plutôt épithètes de nature comme actions), Arnaud et Augustin comme on dit Michel et Augustin ou, si l'on veut imaginer des ébats entre ces deux mollusques journalistiques, Jacquie et Michel, qui l'un et l'autre donc, Augustin et Arnaud pas Jacquie et Michel, ont loué une ode mesurée, simple, simpliste même voire indigente mais c'est pareil pour eux, à l'amour comme il va réellement dans la vie quotidienne de vrais Français point du tout romanesques, des Français modestes comme eux-mêmes le sont en quelque sorte, capables de goûter la force poétique toute banale d'une phrase comme : «La première fois que Jeanne voit Pietro, c'est au gymnase où sa mère fait le ménage» (p. 9, il s'agit de la première phrase du roman), à vrai dire une première phrase digne d'un clip publicitaire pour yaourts, ou bien cet autre extrait, éloquent : «Il utilise cette expression sans conviction, car personne n'a jamais chié une pendule. Ou alors une pendulette, plaisante Jeanne. Une montre, enchérit Jacques» (p. 38), et tant d'autres phrases comme celle-ci : «Jacques ne fait le chemin jusqu'à la maison que pour arroser ses tomates» (p. 83), toutes à vrai dire, découpées dans le même patron démocratiquement consensuel, à tel point qu'une Cécile Coulon ou une Annie Ernaux pourraient l'utiliser pour écrire leurs propres textes, enfiler un paletot miteux qui, pour l'une d'entre elles, l'aura quand même embellie le temps d'un sort jeté aux badauds, comme s'il s'agissait de la sorcière la plus vieille de la contrée maudite se rendant au sabbat et choisissant de se faire belle pour son Maître, à la cérémonie de remise du prix Nobel de littérature.

Il est évident que, ces deux imbéciles de première magnitude, Viviant et Trapenard comme on dit Bouvard et Pécuchet, toutefois moins sots que leurs innombrables confrères et consœurs journalistiques, n'ont pourtant strictement rien compris au sujet véritable de ce roman et, plus largement, à chacun des nouveaux textes que François Bégaudeau produit plus qu'il n'écrit machinalement, simplement, naturellement, comme si la fonction consistant à écrire, pardon : produire et celle de respirer ou d'uriner ou de déféquer étaient, chez ce Phasianidé illustre qui sait se mettre à la portée des autres occupants de la basse-cour à moins éclatant ramage, une seule et même chose.

Disons donc, sans faire des phrases trop longues de toute façon incompréhensibles pour Arnaud et Augustin, que L'amour n'est qu'en apparence un texte sur l'amour, ou même une poussive copie d'étudiant essayant de corréler la banalité d'une vie de couple contemporain et la progression exponentielle de la société de consommation et, en profondeur, en profondeur certes relative si l'on se rappelle que François Bégaudeau n'est pas exactement un de ces horribles travailleurs que Rimbaud n'a pas craint d'expédier à la mine pour en rapporter du nouveau, en profondeur de basse-cour donc, en abîme de mare aux canards, en gouffre de pénéplaine tondue jusqu'au gazon millimétrique, un texte sur son invincible mélancolie, sa gêne parfois, tellement visible qu'elle en devient touchante, d'être ce qu'il est.

Tout à coup, Augustin et Arnaud, qui ont l'impression d'avoir loupé quelque chose, par exemple un Himalaya d'évidence dans leur lecture de L'amour, se demandent ce qu'est François, qu'ils connaissent pourtant si bien, comme tous les journalistes et présentateurs de gauche connaissent bien les auteurs et pseudo-auteurs de gauche. Que n'ont-ils pas vu, bon sang, se demandet-ils, qu'a vu ce diable d'Asensio, très à droite on a fini par le comprendre, mais qui lui au moins sait lire et pas eux ? Qu'est-ce qu'est François Bégaudeau, à la fin, s'agite le petit Augustin en serrant si fort ses petits poings qu'il est à deux doigts de pleurer, comme toujours lorsqu'il est ému ou énervé il ne sait trop différencier ces puissantes émotions ? François Bégaudeau est un paon comme désormais nous ne pouvons plus l'ignorer, mais un paon inquiet, autrement dit une monstruosité que l'on désigne du doigt ou du museau ou du groin ou du bec, quelque chose de comparable à un gnou solitaire, soit une aberration naturelle, un homme malade, un homme malade planquant, en plus, sa mauvaise humeur indéfectible dans le puant souterrain dostoïevskien, taraudé par une idée qui ne saurait avoir germé dans la cervelle d'un paon ou d'un gnou sains d'esprit, alors que lui, paon et même gnou bizarres, il lorgne, aussi inconcevable que cela puisse paraître pour un paon et un gnou bien portants, les hautes orbes d'un aigle, et envie, jaloux qu'il est comme tout paon ou gnou à haut potentiel, la mer transparente et éthérée vers laquelle s'élance l'altissime rapace et de laquelle il chute de manière contrôlée sans même une seconde d'hésitation.

Alors, continuent de s'interroger Arnaud et Augustin, mais qu'est-il donc, à la fin, cet auteur ma foi célébré par le petit Landerneau partouzard parisien, soit : nous-mêmes, et que nous n'aurions pas vu selon le méchant Asensio (épithète de nature, encore une fois) ? Je vous le dis, Augustin et Arnaud, calmez-vous un peu : François Bégaudeau est un homme de gauche, il nous le rappelle sans cesse d'aulleurs car l'essence même de la gauche est de rappeler qu'elle ne peut se tromper, qu'elle est, comme le Pape (oui, même François...), infaillible, qu'elle est, comme l'Autre et pas moins que Lui, celle qui est, se ventant tout autant de son appartenance, à longueur d'interview, à ce qu'un autre a nommé le Camp du Bien, faisant cependant tout ce qu'il peut pour cacher une complexion d'homme et d'auteur de droite, l'un et l'autre n'hésitant pas à exprimer leur nostalgie d'un monde qui n'est plus alors que, pour un homme et un auteur de gauche comme l'est, ne cesse-t-il de le clamer on va finir par le croire, François Bégaudeau, la nostalgie ne saurait être rien de moins qu'une facilité réactionnaire, une coupable faiblesse, vu qu'il est, lui, l'homme de gauche, d'une gauche salonnarde comme l'est celle d'Arnaud et d'Augustin, tout orienté vers et comme aimanté par le lendemain, qui sera forcément meilleur que ce moche jour et carrément plus prometteur qu'hier.

C'est aussi qu'un homme de gauche n'est pas vraiment un homme puisqu'il est un pantin rempli d'un peu de bourre, un mirage ontologique, et c'est ainsi encore que François Bégaudeau, homme de gauche complexé car il n'est pas assez stupide pour n'être qu'un homme de gauche et qu'il lorgne, logiquement, vers la droite, soit au-dessus du plancher des veaux, a un peu plus de consistance qu'une chimère et, assurément, qu'Arnaud et Augustin qui n'ont absolument pas soupçonné son malheur, et cela vaut mieux pour François car il n'y a rien de plus vachard qu'un journaliste de gauche suspectant qu'un auteur qu'il tenait pour lors comme tel est, en fait, un peu à droite. Oui, j'ai oublié de dire qu'il n'y a rien de plus triste et honteux, pour un homme de gauche qui se sait, profondément, de droite, du moins qui connaît son petit secret comique, que d'être lu, mal lu on le voit, par un critique littéraire de gauche (autrement dit : le tout-Paris ou peu s'en faut, Figaro (dit) littéraire évidemment compris) lequel, par définition, jamais n'ira soupçonner une tare aussi infamante faisant sa petite pelote de cancer sous le crâne dudit auteur célébré par l'intelligentsia, elle-même ontologiquement à gauche, donc à peu près aveugle à la plus petite forme de complexité, fût-elle celle d'un François Bégaudeau qui clame et réclame qu'on le tienne pour un auteur et surtout un homme de gauche.

Bien sûr, François Bégaudeau n'étant qu'un paon et pas un aigle, surtout pas de Meaux car ses périodes ne font qu'enchaîner un sujet bête à un verbe plat accompagné d'un complément banal, il fera la roue et se contentera, en guise d'élégie douloureuse, en lieu et place de chant du cygne romantique, de transformer son roman en bref (90 pages) compendium sociologisant, amassant les références diverses et variées, aux marques des voitures, aux chanteurs, aux titres de leurs tubes, aux objets d'usage quotidien que les progrès de la technique auront ravalés au rang d'objets vintage, bref, prétendant court-circuiter par son (faux) génie romanesque les pages monochromes et pesantes d'un devoir d'étudiant en première année de sociologie à peine moins doué que Michel Houellebecq, devoir duquel toute forme de nostalgie serait bien évidemment bannie, alors qu'un roman, lui, n'est-ce pas, est le lieu le plus idoine pour étaler sa sensibilité, fût-elle comme je l'ai dit à deux doigts de verser dans quelque trouble et louche complexion. En somme : il faudrait du courage, le vrai courage d'artiste, mais aussi de la force et du talent, à François Bégaudeau pour oser, en enchaînant ses petites saynètes avec l'habileté d'un réalisateur pratiquant d'insoupçonnables fondus enchaînés, parler d'un sujet dont au fond il se contrefout et qui est le seul qu'il vaille d'évoquer quand on est un grand écrivain : l'indicible misère des hommes. N'est pas Dostoïevski, Bernanos ou Guilloux, Céline ou Gadenne qui veut, et Bégaudeau, lui, écrit un roman comme il raisonne face à un contradicteur plus ou moins habile : en pratiquant l'esquive, autrement dit la sophistique, comme le coquelet petit-bourgeois qu'il a toujours été et restera parions-le sans convoquer Pascal.

Nous sommes donc logiques (une bécasse analphabète du Figaro (dit) littéraire comme Alice Develey, aurait écrit «raccords») avec notre propos et pouvons ainsi filer notre métaphore animalière, puisqu'un paon, fut-il un paon discret, ne faisant que modérément, et à heure fixe et sans trop de public, la roue, un paon contrarié ou même constipé si l'on veut, ne peut faire autre chose que contempler la beauté de sa roue : François Bégaudeau, lui, nous expose son humilité bien sûr parfaitement fausse (3) puisque son dernier roman, comme tous ceux qui l'ont précédé et, malchance insigne pour nous, tous ceux qui suivront L'amour, ne parlent et ne parleront de rien d'autre que de lui-même ce qui, sauf quand on est talentueux, ne suffit pas à faire un roman, fût-il une dissertation sociologisante hâtivement («habilement», aurait pu écrire Arnaud Viviant s'il s'était décidé à changer sa sempiternelle paire de lunettes aux quintuples foyers) maquillée en roman.

François Bégaudeau a tellement peu de moyens qu'il est parfaitement incapable de nous donner une bluette, même vite rédigée et tenant dans moins de 100 pages, qui essaierait, à tout le moins, de s'inspirer des très honnêtes leçons prolétariennes d'un Henry Poulaille (devant le portrait de qui s'agenouille tous les matins, paraît-il, dans le mur de salon de son appartement parisien cossu, le dernier communiste autoproclamé de France, Arnaud Viviant bien sûr), ou, tout de même d'un autre niveau littéraire, d'un roman déroutant, dense et puissant comme celui que Louis Paul Boon donna à une postérité oublieuse, et oublieuse, non seulement des grandes figures héroïques, mais aussi des petites figures héroïques, laborieuses au sens premier du terme, qu'il évoqua avec tant de dureté et de tendresse dans La route de la chapelle. Ne rêvons pas davantage, en proposant à François Bégaudeau de s'inspirer d'écrivains heureusement moins engloutis que Poulaille et Boon, Paul Gadenne par exemple, qui écrivit l'un des romans les plus magistraux, dostoïevskien et bernanosien tout à la fois, du siècle passé, avec Les Hauts-Quartiers que j'ai longuement évoqué. Ce roman est grand parce que Paul Gadenne, à la différence de François Bégaudeau, ne s'est jamais soucié de paraître, aux yeux des journalistes dont il se moquait comme d'une guigne, homme de gauche, s'est même fichu qu'on le considérât comme étant de droite puisque, de gauche, de droite ou même du centre, il a été capable d'évoquer, magistralement, humblement, puissamment, comme jamais le baronnet François Bégaudeau ne saura ni ne pourra le faire, la misère des hommes piétinés.

François Bégaudeau a tellement peu de moyens qu'il est parfaitement incapable de nous donner une bluette, même vite rédigée et tenant dans moins de 100 pages, qui essaierait, à tout le moins, de s'inspirer des très honnêtes leçons prolétariennes d'un Henry Poulaille (devant le portrait de qui s'agenouille tous les matins, paraît-il, dans le mur de salon de son appartement parisien cossu, le dernier communiste autoproclamé de France, Arnaud Viviant bien sûr), ou, tout de même d'un autre niveau littéraire, d'un roman déroutant, dense et puissant comme celui que Louis Paul Boon donna à une postérité oublieuse, et oublieuse, non seulement des grandes figures héroïques, mais aussi des petites figures héroïques, laborieuses au sens premier du terme, qu'il évoqua avec tant de dureté et de tendresse dans La route de la chapelle. Ne rêvons pas davantage, en proposant à François Bégaudeau de s'inspirer d'écrivains heureusement moins engloutis que Poulaille et Boon, Paul Gadenne par exemple, qui écrivit l'un des romans les plus magistraux, dostoïevskien et bernanosien tout à la fois, du siècle passé, avec Les Hauts-Quartiers que j'ai longuement évoqué. Ce roman est grand parce que Paul Gadenne, à la différence de François Bégaudeau, ne s'est jamais soucié de paraître, aux yeux des journalistes dont il se moquait comme d'une guigne, homme de gauche, s'est même fichu qu'on le considérât comme étant de droite puisque, de gauche, de droite ou même du centre, il a été capable d'évoquer, magistralement, humblement, puissamment, comme jamais le baronnet François Bégaudeau ne saura ni ne pourra le faire, la misère des hommes piétinés.Il y a, dans le magnifique roman de Loys Masson, une simplicité réelle, une simplicité véritable, la simplicité non feinte mais inépuisable de la parabole : la disgrâce de l'homme est telle qu'il pèche en commettant l'acte qui devrait l'honorer et le sacrer roi de la création, et que la seule façon de tenter de sortir de ce cercle vicieux est de tuer ou de se tuer, métaphoriquement ou bien réellement; il y a, dans le roman de François Bégaudeau, une simplicité qui n'en est pas une puisqu'elle est indigence et manque de moyens, de souffle, de visée et de vue, un petit jeu de dupes ou de malins, au sens péguyste, étymologique du terme, qui est encore et toujours le masque grossier d'une prétention de rhéteur de mastroquet même si, à force de faire la putain, Bégaudeau a remplacé le mastroquet par des scènes plus douillettes, où des petits fours lui seront servis pour qu'il vienne parler de sa vie, il l'assure banale ce qui est parfaitement vrai, d'homme et d'auteur de gauche. Résumons-nous : François Bégaudeau est un plaisantin. François Bégaudeau est un sophiste. François Bégaudeau est, s'il y tient vraiment, un homme de gauche plus intelligent qu'un homme de gauche à la mode parisienne. François Bégaudeau, en tant qu'homme et auteur de gauche plus intelligent que la moyenne de ses congénères, a compris que toute forme de nostalgie devant le temps qu passe et désormais court est, intrinsèquement, logiquement, ontologiquement, interdite à un homme de gauche conséquent. François Bégaudeau est ainsi un paon jalousant les aigles et un gnou solitaire (quelle aberration !) admirant la puissance du lion qu'il essaiera de copier, en cachette, en s'entraînant à pratiquer des rugissements.

Finalement, François Bégaudeau, Protagoras à la petite semaine, exerçant son art miteux pour le seul contentement de journalistes qui l'écoutent comme une vache regarde un train, homme de gauche et fier de l'être point suffisamment stupide pour ne pas soupçonner qu'il est un imposteur servant une imposture, écrivant tout juste passable tentant de masquer son unique talent : nous faire croire qu'il en a, y compris lorsqu'il préface (ridiculement) un texte d'un auteur bien plus grand que lui (4), un lion alors qu'il n'est que gnou malade, un aigle alors qu'il n'est que paon inquiet, nous donnant donc le change par de petites blagues langagières qui feront peut-être se trémousser quelques esprits professoraux («il donnait sa langue au chat, enfin façon de parler parce qu'il tient à sa langue», p. 60), est un homme triste : regardez-le se contorsionner, prendre la pose devant la glace qui grandit son reflet, rien à faire, il est obligé d'admettre, en son for intérieur bien sûr, même si sa mine ne trompe que les idiots (les journalistes qui sont des veaux et des vaches, même si toutes les vaches ne sont bien heureusement pas des journalistes), qu'il ne sait pas écrire de véritables romans, puisque c'est toujours le même qu'il répète, de jouer juste à Ma cruauté, quelque œuvre non pas digne de pouvoir être comparée, même de loin, à celle de Loys Masson qui le dépasse de toutes parts comme un aigle dépasse un coq et même un paon mais un vrai texte, et qu'il ne sait pas davantage comment créer un véritable style qui ne soit pas la pâle copie d'un catalogue pour enseigne Ikea ou La Redoute.

François Bégaudeau, allez, en serait presque touchant, mais je m'en voudrais de faire une fois de plus pleurer le si sensible garçon qu'est Augustin Trapenard.

Notes

(1) Loys Masson, Les sexes foudroyés (Robert Laffont, 1958) et François Bégaudeau, L'amour (Verticales, 2023). Le texte du roman de Loys Masson est assez propre (espace en trop p. 34, fantomatique et on «fantômatique», p. 95, à regagner et non «regagner», p. 104, «instectes» p. 127, etc.) et, dans celui de Bégaudeau, je n'ai relevé aucune faute, sauf peut-être quelque possible confusion entre rien moins que et rien de moins que qui, on le sait ou devrait le savoir, n'ont pas le même sens. Remarquons aussi que les titres, qu'ils soient de livres, de revues ou de chansons, devraient être indiqués en italiques, mais enfin, pourquoi en vouloir à un éditeur qui ne met aucune majuscule sur les premières de couverture de ses livres ?

(2) La figure du Gouverneur est intéressante, qui laisse poindre quelques relents de pédophilie et qui semble incarner la figure, impassible et terriblement dure, de notre époque sans Dieu : «Il ne s'était hissé à la puissance, [selon J. O'Hara], que par opposition à la société : pour la détruire dans ses formes traditionnelles» (p. 113, l'auteur souligne).

(3) Nous remarquerons que c'est le même phénomène, auquel s'ajoute la prégnance onirique, qui a lieu dans En rade de Joris-Karl Huysmans, où les paysages tranquillement campagnards dans lesquels ont trouvé refuge un couple de Parisiens endettés paraissent assez vite devenir hostiles à leur présence, comme s'ils étaient animés secrètement de leurs propres peurs.

(3) Nous remarquerons que c'est le même phénomène, auquel s'ajoute la prégnance onirique, qui a lieu dans En rade de Joris-Karl Huysmans, où les paysages tranquillement campagnards dans lesquels ont trouvé refuge un couple de Parisiens endettés paraissent assez vite devenir hostiles à leur présence, comme s'ils étaient animés secrètement de leurs propres peurs.(3) Louée soit Nelly Kaprièlian, d'habitude versant des hectolitres de fadaises lacrymales sur tout livre réputé avoir été écrit par auteur de gauche, un bon auteur donc a priori, un auteur de gauche, un auteur du Camp du Bien que défendra jusqu'au Grand Soir festiviste Les Inrockuptibles.

(4) Georges Bernanos en l'occurrence. Notons que j'ai de la suite dans les idées puisque, dans ma critique sur la préface de Bégaudeau au Journal d'un curé de campagne, je le comparais à une poule qui reculerait une fois sur deux [et] se demanderait si, aspergée d'eau bénite, elle pourrait traverser sans trop de dommages un banal feu de bivouac.

Imprimer

Imprimer