« La Joie comme un acte de résistance : à propos d’Anarchéologie de Jean Vioulac, par Martin Steffens | Page d'accueil | Georges Darien dans la Zone »

27/09/2022

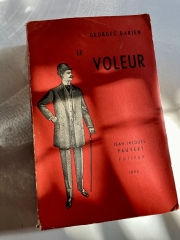

Le Voleur de Georges Darien

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Georges Darien dans la Zone.

Georges Darien dans la Zone. Acheter Le Voleur sur Amazon.

Acheter Le Voleur sur Amazon.Que Le Voleur soit un formidable cri de colère contre ce qu'est devenu la vie en société, Alfred Jarry ne s'y est pas trompé qui a fait du texte de Georges Darien l'un des «livres pairs» du docteur Faustroll que l'image concluant le treizième chapitre frappa tout particulièrement : «Elles étincelaient du feu des pierres précieuses, ces perforatrices à couronnes de diamants qui tuèrent tant d'hommes lors des travaux du Saint-Gothard, mais grâce auxquelles on parvint à percer la montagne !» (1). Un critique du nom de Jean-Hugues Sainmont, dans le n°20 des Cahiers du Collège de Pataphysique, affirma même qu'avec ce roman, Georges Darien passa du «simple non conformisme social à quelque chose de beaucoup plus audacieux» puisque c'est, en somme, l'un de ces livres rarissimes «où un auteur tente de se placer au-delà de tout», de tous les conformismes les plus ancrés dans nos habitudes, et ancrés à tel point que nous ne les percevons même plus comme des conformismes, ni même comme des habitudes, ce constat rejoignant celui de l'excellent préfacier du livre qu'est Patrick Besnier qui écrit que Le Voleur est «le portrait d'un homme qui essaie d'être libre dans un monde invivable et un appel à la révolte» (p. 13). C'est assez lapidairement résumer l'intention de Georges Darien, mais ce n'est peut-être pas voir, ou en tout cas minimiser certaines des tensions qui font que ce texte se condamne, pour ainsi dire, faute d'un appui suffisant sur un sol passablement meuble, le sol de notre modernité effritée : Darien annonce une force nouvelle, qui est, habituel paradoxe, une force primitive, essentielle, mais il sait qu'il n'en verra pas les effets, qu'il souhaite dévastateurs, avec une hargne méthodique que l'on peut comparer à celle de Léon Bloy.

Cette révolte est intime, secrète, personnelle et même : individuelle (nous verrons le sens que prend ce terme sous la plume du romancier), même si elle se traduit, à l'évidence, par le panégyrique du voleur de grand chemin, tel qu'un Jean Genet en reprendra la cause somptueuse et douloureuse. Voleur particulier toutefois, «barbare, vandale», mais aussi «héritier du dandy, du flâneur baudelairien», dont le «rôle est surtout de nous inquiéter», car «ce qui effraie en lui n'est pas qu'il vole, mais qu'il pense, et nous pousse à penser, c'est-à-dire à exercer notre liberté», comme l'indique fort justement Patrick Besnier dans sa préface (p. 24).

Avouons que nous avons toutes les raisons du monde à trouver nécessaires, et même justes, les actes de ce voleur hors du commun qui jamais ne semble devoir se départir de son flegme lorsqu'il dépouille de leurs biens ses victimes, que nous aurions du reste quelque mal à pouvoir considérer comme des êtres sans défense, innocents : «Je vivrai sans travailler et je prendrai aux autres ce qu'ils gagnent ou ce qu'ils dérobent, exactement comme le font les gouvernants, les propriétaires et les manieurs de capitaux» (p. 99), l'action du voleur, du moins de celui, tout de même assez rare, que l'on peut définir de véritable voleur, dont les méfaits s'appuient sur une philosophie solide moins anarchiste que réactionnaire, au sens premier de ce terme qui indique une action contre ce qui est en place, consistant à jeter à bas la société, abjecte, qui nous entoure : «Lorsque les voleurs se seront multipliés à tel point que la gueule de la prison ne pourra plus se fermer, les gens qui ne sont ni législateurs ni criminels finiront bien par s'apercevoir qu'on pourchasse et qu'on incarcère ceux qui volent avec une fausse clef parce qu'ils font les choses mêmes pour lesquelles on craint, on obéit et on respecte ceux qui volent avec un décret» (pp. 99-100). En somme, à crime, crime et demi, à vol commun, banal, quotidien, institutionnalisé, vol défrayant la chronique, moins publique que privée d'ailleurs, puisque les aigrefins que Georges Randal a détroussés se gardent bien de révéler sur quelles turpitudes ils ont bâti leur fortune.

Dès lors, on peut aisément confondre le vrai voleur tel que nous l'avons défini avec l'homme libre par excellence, appelons-le l'individu, un terme auquel Georges Darien confère une majuscule : «Quant au vrai voleur, ce n'est pas du tout, quoi qu'on en dise, un commerçant pressé, négligent des formalités ordinaires, une sorte de Bachi-Bouzouk du capitalisme. C'est un être à part, complètement à part, qui existe par lui-même et pour lui-même, indépendamment de toute règle et de tous statuts. Son seul rôle dans la civilisation moderne est de l'empêcher absolument de dépasser le degré d'infamie auquel elle est parvenue; de lui interdire toute transformation qui n'aura point pour base la liberté absolue de l'Individu; de la bloquer dans sa Cité du Lucre, jusqu'à ce qu'elle se rende sans conditions, ou qu'elle se détruise elle-même, comme Numance. Ce rôle, il ne le remplit pas consciemment, je l'accorde; mais enfin, il le remplit» (p. 107). Curieuse définition du voleur véritable, où je vois une fois de plus la marque indélébile de Léon Bloy, pour lequel l'efficacité d'un instrument humain se mesure, généralement, à sa profonde cécité sur sa propre mission, comme si la Providence (et, chez Darien, quelque force mystérieuse que nous n'oserions prétendre être Dieu) ne cessait de rééquilibrer, par une action secrète et au moyen de serviteurs qui n'ont aucune conscience de leur action réelle, symbolique, les forces de destruction.

Dès lors, on peut aisément confondre le vrai voleur tel que nous l'avons défini avec l'homme libre par excellence, appelons-le l'individu, un terme auquel Georges Darien confère une majuscule : «Quant au vrai voleur, ce n'est pas du tout, quoi qu'on en dise, un commerçant pressé, négligent des formalités ordinaires, une sorte de Bachi-Bouzouk du capitalisme. C'est un être à part, complètement à part, qui existe par lui-même et pour lui-même, indépendamment de toute règle et de tous statuts. Son seul rôle dans la civilisation moderne est de l'empêcher absolument de dépasser le degré d'infamie auquel elle est parvenue; de lui interdire toute transformation qui n'aura point pour base la liberté absolue de l'Individu; de la bloquer dans sa Cité du Lucre, jusqu'à ce qu'elle se rende sans conditions, ou qu'elle se détruise elle-même, comme Numance. Ce rôle, il ne le remplit pas consciemment, je l'accorde; mais enfin, il le remplit» (p. 107). Curieuse définition du voleur véritable, où je vois une fois de plus la marque indélébile de Léon Bloy, pour lequel l'efficacité d'un instrument humain se mesure, généralement, à sa profonde cécité sur sa propre mission, comme si la Providence (et, chez Darien, quelque force mystérieuse que nous n'oserions prétendre être Dieu) ne cessait de rééquilibrer, par une action secrète et au moyen de serviteurs qui n'ont aucune conscience de leur action réelle, symbolique, les forces de destruction.Pour quoi lutte le Voleur, l'Individu, qui porte sur la poitrine «la lanterne avec laquelle Diogène cherchait un homme, et qu'avait déjà tenue Jérémie», «afin qu'on puisse le viser au cœur et le fusiller dans les ténèbres» (p. 112) ? Pour la vie libre bien sûr, en poussant des cris de colère «pleins de haine et de dégoût pour les moralités esclavagistes et les légalités meurtrières» (p. 128), mais aussi en adoptant une façon d'être, aussi, parfaitement désinvolte, du moins en apparence (en témoigne le grand nombre d'aventures féminines de notre héros), et en ne se lassant jamais de moquer le besoin de servitude, considéré comme bien plus essentiel «chez l'homme que le besoin de liberté», puisque «les forçats élisent des chefs» (p. 129). Mais ce n'est pas tout, car ce que Darien tente (bien davantage que son voleur), c'est de remonter aux sources, pour tenter de retrouver un âge d'or ou plutôt : quelque «vie naturelle» dont les fauves sont l'image aussi cuisante qu'insupportable pour «l’œil liquéfié des castrats» que nous sommes tous devenus; voyez ce beau passage : «Ah ! les belles et malheureuses créatures», se lamente notre héros, Georges Randal, en passant son après-midi au Jardin Zoologique, «la tristesse de leurs regards qui poursuivent, à travers les barreaux des cages, insouciants de la curiosité des foules, des visions d'action et de liberté, de longues paresses et de chasses terribles, d'affûts patients et de sanglants festins, de luttes amoureuses et de ruts assouvis... visions de choses qui ne seront jamais plus, de choses dont le souvenir éveille des colères farouches qui ne s'achèvent même pas, tellement ils savent, ces animaux martyrs, qu'il leur faudra mourir là, dans cette prison où ils sentent s'énerver de jour en jour l'énorme force qu'il leur est interdit de dépenser» (p. 190). Le Voleur, un fauve ? N'exagérons rien; du moins un homme qui ne supporte pas de voir les bêtes les plus nobles de la Création être emprisonnées.

Et c'est ainsi que, à mesure que l'homme s'éloigne de la «vie naturelle» que nous avons mentionnée, «la distance s'étend entre lui et les animaux», non pas, en fait, «qu'il les dédaigne davantage, qu'il les sente plus inférieurs à lui» car, bien au contraire, «ils lui paraissent supérieurs» et même, «ils lui font honte» (p. 191).

C'est bien simple, les hommes qui semblent encore être des hommes n'en sont plus, sauf superficiellement puisque, selon l'étrange abbé Lamargelle que nous retrouverons plus d'une fois aux côté de notre voleur, «le caractère est un poids qui vous entraîne, au lieu d'être un flotteur» étant donné que «les types sont à présent presque tous puissants, mais incomplets», en raison de la «disproportion de l'homme avec lui-même beaucoup plus qu'avec le milieu ambiant...» (p. 185). Les accents, sous la plume de Georges Darien, deviennent vite bloyens, lorsqu'il évoque par exemple «des députés, des journalistes, des rien du tout. Un professeur qui a quitté la chaire pour la tribune, au grand bénéfice de la chaire; pédant plein d'enflure, boursouflé de vanité, les bajoues gonflées du jujube de la rhétorique» (p. 215). Des écrits, des paroles et même des actes de tous ces fats que Bloy je l'ai dit, mais aussi Léon Daudet et Georges Bernanos ne se lasseront jamais de punaiser pour tenter d'identifier leurs proliférantes espèces, «il ne restera pas assez de papier, quand le moment sera venu, pour bourrer un fusil» (p. 216).

Le Voleur, tel que le conçoit Georges Darien et que l'illustre Georges Randal, n'est pas vraiment un honnête citoyen, «cette chose publique», ou alors ne l'est que pour donner le change puisque, nous l'avons vu, le caractère entraîne désormais vers le fond, alors que la bassesse, elle, la mollesse, l'absence de colonne vertébrale vous permettront de nager comme un poisson dans l'eau douce des convenances : «La souveraineté illimitée de l’État peut passer des mains de la royauté aux mains de la bourgeoisie, de celles de la bourgeoisie à celles du socialisme; elle continuera à exister. Elle deviendra plus atroce, même; car elle augmente en se dégradant. Quel dogme !... Mais quelle chose terrible que de concevoir, un instant, la possibilité de son abolition, et de s'imaginer obligé de penser, d'agir et de vivre par soi-même !» (p. 227).

Si le Voleur de Georges Darien prétend incarner l'économie de paroles à une époque qui en est submergée, s'il estime avec orgueil que, «seul dans cette procession de personnes publiques», il «représente le Vol sans Phrases» (p. 258), les digressions sont aussi longues que nombreuses qui rythment (ou interrompent, c'est selon) les aventures feuilletonnesques de Randal, tant l'écrivain ne cesse de préciser ce qu'il entend par Voleur qui, comme l'Artiste d'ailleurs (2), est lui aussi un monstre (cf. p. 286). Propos là encore bloyen lorsque Darien se demande ou feint de se demander si ce n'est pas le malfaiteur qui, au bout du compte, ne délivrerait pas «le monde du joug infâme des honnêtes gens» puisque, si ç'avait été Barabbas qui avait chassé les vendeurs du Temple», sans doute «qu'ils n'y seraient pas revenus...» (p. 272).

Si le Voleur de Georges Darien prétend incarner l'économie de paroles à une époque qui en est submergée, s'il estime avec orgueil que, «seul dans cette procession de personnes publiques», il «représente le Vol sans Phrases» (p. 258), les digressions sont aussi longues que nombreuses qui rythment (ou interrompent, c'est selon) les aventures feuilletonnesques de Randal, tant l'écrivain ne cesse de préciser ce qu'il entend par Voleur qui, comme l'Artiste d'ailleurs (2), est lui aussi un monstre (cf. p. 286). Propos là encore bloyen lorsque Darien se demande ou feint de se demander si ce n'est pas le malfaiteur qui, au bout du compte, ne délivrerait pas «le monde du joug infâme des honnêtes gens» puisque, si ç'avait été Barabbas qui avait chassé les vendeurs du Temple», sans doute «qu'ils n'y seraient pas revenus...» (p. 272).Plus d'une fois, l'ennemi aux masques multiples que combat Darien (l'État, l'Argent, la Bourgeoisie) semble laisser entrevoir son véritable visage, qui n'est autre que le Progrès dont la France est le berceau, puisque «son bras n'abdiquera jamais le droit de tenir haut et ferme cette torche de la liberté que nos aïeux jetaient, enflammée et sublime, à la face de l'Europe !» (p. 274); et ce Progrès, s'il ne peut être stoppé ni même freiné, peut-être faut-il se résoudre à le laisser pantelant, planant sur une terre orde, dévastée par cette nouvelle race d'hommes que Darien entrevoit, barbare et meurtrière, quelque «combinaison grandiose et basse, chimérique et pratique, inspirée par la haine de l'iniquité et par la soif du butin, par le désir de la justice et la passion de la vengeance; toutes les idées révolutionnaires placées sur un nouveau terrain; la désagrégation de la Société sous le vent du scandale, sous la tempête des colères personnelles et des rancunes individuelles; et l'hallali sans pitié sonné, non plus par la trompe de carnaval des principes, mais par le clairon des instincts, contre les exploiteurs mis un par un en face de leurs méfaits et rendus, enfin, responsables...» (pp. 295-6), «un rêve de Barbare», conclut Darien, qui ne peut s'empêcher d'ajouter, mystérieusement : «Et pourtant...» (p. 296). Et pourtant, Darien répétera cette antienne torrentielle, sonnant le buccin apocalyptique de la destruction universelle, seule possibilité que quelque chose de nouveau, voire de plus juste, puisse renaître, comme le montrent les pages réellement hallucinées de La Belle France.

On l'aura compris, Georges Randal, bien davantage qu'un nihiliste, est un idéaliste, preuve qu'il incarne assez mal l'homme qu'il prétend voir labourer jusqu'à la racine la Société décatie, tout entière dévouée à l'idole de l'Argent, à la déesse de la Corruption; il est sans doute parfaitement lucide, d'une lucidité qu'aura exacerbée la mort atroce de sa fille (cf. l'admirable chapitre XX), sur le dilemme qui est le sien, la contradiction qu'il expose à ceux qui l'entourent, même s'il entend, d'une certaine façon, aplanir le terrain aux barbares qu'il appelle de ses vœux, lorsqu'il prétend par exemple, comme quelque horrible travailleur, s'enfoncer dans les profondeurs car : «Quand on descend dans une mine, après le soudain passage de la lumière aux ténèbres, après l'émotion que cause la chute dans le puits, la certitude vous empoigne», la «certitude absolue», même, «que vous montez au lieu de descendre. Cette conviction s'attache à vous, s'y cramponne, bien que vous sachiez bien que vous descendez, et vous ne pouvez vous en défaire avant que la cage vous dépose au fond» (p. 333). «S'il faisait nuit, tout à fait nuit !...» (p. 335) se lamente le Voleur qui a désiré «vivre droit devant [lui]», lui qui n'a pas voulu végéter, comme d'autres, «d'espoir toujours nouveau en désillusion toujours nouvelle, d'entreprise avortée en tentative irréalisable, jusqu'à ce que la pierre du tombeau se refermât, avec un grincement d'ironie, sur un dernier et ridicule effort... Vouloir ! La volonté : une lame qu'on n'emploie pas de peur de l'ébrécher, et qu'on laisse ronger par la rouille... Ah ! il y a d'autres liens que la corde du gibet, pour rattacher l'homme qui se révolte à la Société qu'il répudie; des liens aussi cruels, aussi ignobles, aussi inexorables que la hart. Libre autant qu'il désirera l'être, si hardie que soit l'indépendance de ses actes, il restera l'esclave de l'image taillée dans le cauchemar héréditaire, de l'Idéal à la tête invisible, aux pieds putréfiés; il ne pourra guérir son esprit de la démence du passé et du délire du futur; il ne pourra faire vivre, comme ses actions, sa pensée dans le présent. Il faudra toujours qu'il se crée des fruits défendus, sur l'arbre qui tend vers lui ses branches, et qu'il croie voir flamboyer l'épée menteuse du séraphin à l'entrée des paradis qui s'ouvrent devant lui» (pp. 336-7), la conclusion de cette longue tirade désolée étant toute proche du dégoût voire du désespoir puisqu'il faut bien «continuer, sans repos et sans but, faire face à la destinée imbécile jusqu'à la catastrophe inévitable», comme si notre Voleur, se voulant nihiliste et briseur d'idoles, iconoclaste absolu, pleurait, lui aussi, sur son idéal saccagé, se mourait «d'un ennui incurable», se désespérerait, «dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas», qu'il sait «ne pas pouvoir venir», quelque chose qu'il lui faut pourtant coûte que coûte attendre et annoncer, dont il ne sait pas le nom, et que tout son être réclame «tel l'écrivain, sans doute, qui formule des paradoxes et qui se sent crispé par l'envie, chaque fois qu'il prend sa plume de sarcasme de composer un sermon; un sermon où il ne pourrait pas railler, où il faudrait qu'il dise ce qu'il pense, ce qu'il a besoin de dire» et, conclut Darien, «qu'il ne pourrait pas dire, peut-être» (p. 337). Qu'est-ce qu'attend Georges Darien qui ne semble nommer qu'à grande crainte, plus que prudemment, comme négativement ? Dieu ? Nous en doutons. Une Révolution intégrale, directe, du peuple pour le peuple (mais celui-ci ne vaut pas vraiment grand-chose de plus qu'un rassemblement de brutes), qui jetterait à bas toutes les institutions, briserait toutes les chaînes ? On peut rêver au Grand Soir, oui ! Plus modestement mais, j'allais dire : plus intelligemment, une forme de coïncidence de l'acte et de la parole, selon l'attente, généralement exaspérée, de la survenue de quelque réelle présence ? Cette hypothèse n'est pas absurde, car le Voleur, comme tous les ironistes, sait bien qu'il ne parviendra pas à changer d'un seul iota l'immense phrase serpentine par laquelle l'homme moderne essaie d'exposer son pathétique ébahissement, son impuissance névrosée, la certitude qu'il se déplace dans un univers truqué, où les apparences, de plus en plus sordides, ont recouvert une réalité méprisée, ridiculisée au rang de chimère passéiste.

Le Voleur, aussi fier et libre qu'il se prétende ou se veuille, ne peut rien contre l'époque affreuse, vile, car «c'est comme si le cri de la révolte, douloureux et rare, faisait place à un ricanement facile et général, à un simple haussement d'épaules» (p. 339), les hommes n'en étant plus je l'ai dit, qu'ils soient puissants (faussement puissants) ou pauvres (ridiculement et sordidement pauvres), car «c'est à se demander si nous n'avons pas, tous, perdu le sentiment du temps où nous vivons. On agit en dehors de soi, sans la compréhension des actes qu'on accomplit, sans la conception de leurs résultats; le fait n'a plus aucun lien avec l'idée; on gesticule machinalement sous l'impulsion de la névrose» (p. 370) et même la puissance du fauve, «un geste d'animal», «un geste de fauve, terrible et muet, le bond du tigre, pareil à l'essor d'un oiseau tragique, qui semble planer en s'allongeant et s'abat silencieusement sur la proie, les griffes entant d'un coup dans la vie saignante, le rugissement s'enfonçant avec les crocs en la chair qui pantèle», et même cette dernière preuve de force instinctive, cet ultime sursaut face aux «simagrées des Tartuffes de la civilisation» (p. 384) semble condamné, pitoyablement, à l'emphase et au rêve creux, ainsi qu'à la morne répétition carnavalesque de la grandeur passée.

Le Voleur, aussi fier et libre qu'il se prétende ou se veuille, ne peut rien contre l'époque affreuse, vile, car «c'est comme si le cri de la révolte, douloureux et rare, faisait place à un ricanement facile et général, à un simple haussement d'épaules» (p. 339), les hommes n'en étant plus je l'ai dit, qu'ils soient puissants (faussement puissants) ou pauvres (ridiculement et sordidement pauvres), car «c'est à se demander si nous n'avons pas, tous, perdu le sentiment du temps où nous vivons. On agit en dehors de soi, sans la compréhension des actes qu'on accomplit, sans la conception de leurs résultats; le fait n'a plus aucun lien avec l'idée; on gesticule machinalement sous l'impulsion de la névrose» (p. 370) et même la puissance du fauve, «un geste d'animal», «un geste de fauve, terrible et muet, le bond du tigre, pareil à l'essor d'un oiseau tragique, qui semble planer en s'allongeant et s'abat silencieusement sur la proie, les griffes entant d'un coup dans la vie saignante, le rugissement s'enfonçant avec les crocs en la chair qui pantèle», et même cette dernière preuve de force instinctive, cet ultime sursaut face aux «simagrées des Tartuffes de la civilisation» (p. 384) semble condamné, pitoyablement, à l'emphase et au rêve creux, ainsi qu'à la morne répétition carnavalesque de la grandeur passée. Georges Darien n'est pas loin d'annoncer le Georges Bernanos du crépusculaire et terrifiant Monsieur Ouine lorsqu'il parle des instincts refoulés qui, «impuissants à se faire jour normalement, mais qui ne veulent pas mourir dans l'in pace où les claquemure la bêtise, reparaissent, défigurés jusqu'au crime ou déformés jusqu'à l'enfantillage» (p. 401). C'est du reste, de nouveau, l'étrange abbé, ce prophète qui non seulement annonce le futur mais pointe un doigt vers la décomposition généralisée qui afflige la société française, qui remarque que, «dans l'état actuel des choses», «les instincts ont été tellement refoulés qu'ils ne peuvent revenir à leur plan normal que par des écarts insensés» (p. 458), toutes les faussetés que nous pourrions imputer à l'homme des foules, le citoyen actuel, moyen, affreusement banal, disons cet «homme dont les moustaches sont partout et le reste nulle part» (p. 402), autant de «réductions de filous» et de «diminutifs de dupes», de «demi-fripons» et de «quarts d'honnêtes gens», ces «hypnotisés de la spéculation, convulsionnaires de l'agiotage, possédés du Jeu, qui ne seraient pas trop méchants, au fond, s'il n'y avait pas l'argent» (p. 470), n'étant, après tout, que «des désirs d'actes, des prurits d'action, qui se résolvent en impostures» (p. 460).

Georges Darien n'est pas loin d'annoncer le Georges Bernanos du crépusculaire et terrifiant Monsieur Ouine lorsqu'il parle des instincts refoulés qui, «impuissants à se faire jour normalement, mais qui ne veulent pas mourir dans l'in pace où les claquemure la bêtise, reparaissent, défigurés jusqu'au crime ou déformés jusqu'à l'enfantillage» (p. 401). C'est du reste, de nouveau, l'étrange abbé, ce prophète qui non seulement annonce le futur mais pointe un doigt vers la décomposition généralisée qui afflige la société française, qui remarque que, «dans l'état actuel des choses», «les instincts ont été tellement refoulés qu'ils ne peuvent revenir à leur plan normal que par des écarts insensés» (p. 458), toutes les faussetés que nous pourrions imputer à l'homme des foules, le citoyen actuel, moyen, affreusement banal, disons cet «homme dont les moustaches sont partout et le reste nulle part» (p. 402), autant de «réductions de filous» et de «diminutifs de dupes», de «demi-fripons» et de «quarts d'honnêtes gens», ces «hypnotisés de la spéculation, convulsionnaires de l'agiotage, possédés du Jeu, qui ne seraient pas trop méchants, au fond, s'il n'y avait pas l'argent» (p. 470), n'étant, après tout, que «des désirs d'actes, des prurits d'action, qui se résolvent en impostures» (p. 460).En fait, le Voleur, tout comme l'Individu dont il représente une des manifestations les plus vives, est tout bonnement impossible : «L'Individu, à présent, est non seulement hors la loi; il est presque hors du possible», comme l'indique le simple constat émis par l'abbé Lamargelle, complété par cette étrange affirmation selon laquelle «l'homme ne vit plus pour se manger, comme autrefois; il se mange pour vivre» (p. 474), et qu'importe, après tout, telle ou telle épisodique flambée de colère ou de révolte dans un monde contemporain qualifié comme étant «l'abjection même» (p. 479) et où, de toute façon, «la Personnalité meurt, car il lui est interdit d'avoir des espoirs en dehors d'elle-même» (p. 478), terrible vérité qui rend plus cruel encore le jugement de l'abbé sur son ami, Georges Randal : «vous êtes un hypnotisé et un voleur; cela ne fait pas un homme. Tâchez d'être un homme...» (p. 479), un homme, donc, et pas simplement un Voleur, qui incarnait pourtant les dernières vertus de la force instinctive, l'animalité libre de toute contrainte, y compris même des «traditions chrétiennes» que «notre monde occidental» «traîne comme un boulet», le rêve de libération, chez le Voleur comme chez son ami l'abbé, ne pouvant plus être supporté par nos cervelles molles et nos constitutions chétives, devant donc être le fait, mais ce n'est là qu'un pari, des races qui là-bas s'éveillent, «à l'Orient, libres de ces entraves et destinées, sans doute, à nous délivrer de nos liens, de nos rêveries de ligotés au pied d'un gibet, de notre spiritualisme abject et peut-être de nos turpitudes morales», mais cela, c'est un pari sur l'avenir je l'ai dit car, pour l'heure, nous voici «condamnés au désolant spectacle de l'harmonie du désordre et de la symétrie de l'incohérence» (p. 476). Qu'il semble donc bien éloigné de notre fangeux abaissement, l'Individu qui, lorsqu'il renaîtra, «quel qu'il puisse être et d'où qu'il vienne, qu'il soit l'Amour ou qu'il soit la Haine, qu'il étende les bras ou que sa main tienne un sabre», balaiera l'univers actuel comme «une aire au souffle de sa voix et un monde nouveau s'épanouira sous ses pas»; mais ce rêve si éminemment bloyen d'une intégrale refonte de l'univers exploré, mesuré, réifié de bout en bout, comment supposer qu'il parviendra à renouer avec ce qui a été séparé, coupé, arraché, le rêve de l'action et l'action, ce drame de la séparation qui constitue le motif dans le tapis de Macbeth, la Parole du Fait, «le Verbe [n'étant] plus qu'une arme faussée dans la main gauche des charlatans !...» (p. 477) ?

Ce n'est pas pour rien qu'aux toutes dernières lignes de notre roman, Georges Randal ne souhaite plus être un voleur, le Voleur par excellence, et qu'il se débarrasse du manuscrit qu'il a écrit narrant ses aventures, que récupérera, artifice commode et pas vraiment original, Georges Darien qui lui ressemble étonnamment selon l'hôtelière de l'avant-propos et dont, pourtant, concède-t-il, faussement dépité, les phrases n'entrent pas dans les siennes (cf. p. 31), comme s'il fallait à tout prix laisser briller la prose du Voleur, noir diamant point encore taillé, dans sa gangue, certain que le tailler serait en voiler l'éclat, même destiné à ne briller qu'une seule fois, captant le dernier rayon de lumière avant que l'orage ne se déchaîne.

Notes

(1) Georges Darien, Le Voleur (1897) (Gallimard, coll. Folio classique, édition de Patrick Besnier, 2019), p. 255. Le texte est pratiquement vierge de presque toute coquille (une ponctuation en trop toutefois, dans la phrase : «J'essaye de convaincre Margot de cette grande vérité», p. 81; ainsi qu'un énigmatique «pon Pelche», p. 126).

(2) Notons que Georges Darien distingue deux types d'écrivains, «ceux qui aident à tourner la meule qui broie les hommes et leur volonté» et «ceux qui chantent la complainte des écrasés» (p. 300) dans laquelle, nous aurons beau jeu de le supposer, il se place.

Imprimer

Imprimer