« Sartor Resartus de Thomas Carlyle | Page d'accueil | Un roi sans divertissement de Jean Giono »

20/05/2012

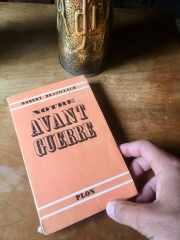

Notre avant-guerre de Robert Brasillach

Crédits photographiques : Ahmad Masood (Reuters).

C'est sans doute une phrase en apparence banale de Notre avant-guerre (1) paru en 1941 qui nous donne le meilleur aperçu de l'étonnante lucidité dont a su faire preuve, du moins jusqu’à un certain point, Robert Brasillach : «Un nouveau venu, Louis-Ferdinand Céline, avait inventé en 1932 une sorte d’épopée de la catastrophe et de l’injure avec le Voyage au bout de la nuit» (p. 172). Ce jugement constitue un magnifique raccourci du génie célinien et Brasillach nommera une fois de plus le romancier, aux dernières pages de son livre, évoquant «une sorte de prophète, un Ézéchiel de la bouffonnerie macabre et de la verve ordurière» (p. 304). Qu'ajouter d'autre, en effet, aux textes et à la personnalité de Céline, ainsi ramassés en quelques mots ?

C'est sans doute une phrase en apparence banale de Notre avant-guerre (1) paru en 1941 qui nous donne le meilleur aperçu de l'étonnante lucidité dont a su faire preuve, du moins jusqu’à un certain point, Robert Brasillach : «Un nouveau venu, Louis-Ferdinand Céline, avait inventé en 1932 une sorte d’épopée de la catastrophe et de l’injure avec le Voyage au bout de la nuit» (p. 172). Ce jugement constitue un magnifique raccourci du génie célinien et Brasillach nommera une fois de plus le romancier, aux dernières pages de son livre, évoquant «une sorte de prophète, un Ézéchiel de la bouffonnerie macabre et de la verve ordurière» (p. 304). Qu'ajouter d'autre, en effet, aux textes et à la personnalité de Céline, ainsi ramassés en quelques mots ?Connu essentiellement comme écrivain plutôt que critique cinématographique, une passion qu'il exerça avec un grand talent, Robert Brasillach, dans ce livre où il a assemblé ses souvenirs de la période précédant immédiatement le début de la Seconde Guerre mondiale, n'évoque finalement qu'assez peu la vie littéraire de son époque, même si défilent dans ces pages les noms de Maurice Bardèche, Thierry Maulnier, Charles Maurras, Jacques Bainville, Lucien Rebatet (cf. pp. 215-6), Paul Gadenne (2), Paul Claudel, Henry de Montherlant, Jean Giraudoux et bien d'autres encore, comme Georges Pitoëff qui lui a semblé «incarner exactement certaine âme moderne, déséquilibrée par le heurt des instincts, rêvant de vie ardente et d’absolu», génial Hamlet (cf. p. 97), «type parfait d’un monde privé d’appui» (p. 42), auquel il consacre des pages bouleversantes (cf. pp. 318-20).

La mention de ses propres lectures, hormis quelques titres qui ont marqué les esprits, comme le premier roman de Georges Bernanos (3), semble avoir encore moins d'importance aux yeux de Brasillach : «[…] et je me rappelle toujours l’impression de torrent et d’orage que fit soudain parmi nous le premier livre de Georges Bernanos, que Léon Daudet fit découvrir avec tant de passion» (p. 33). C'est peu, tout de même, y compris lorsque l'on fait son miel de phrases concentrées comme des éclairs.

Peut-être faut-il expliquer cette relative rareté des évocations concernant la littérature proprement dite (alors que la presse est bien davantage mentionnée) par le fait que, comme pour Julien Gracq, la littérature est pour Brasillach, avant toute chose, le miroir le plus fidèle de la réalité perdue de l'enfance, et aussi, l'adolescence venue, une affaire de «bande, pour le meilleur et pour le pire, et ce qu'on nommera, pour choquer les bourgeois, le sens du gang» (p. 222) : «Car nous n’étions pas loin de penser que la littérature n’a de valeur que pour fournir des mots de passe» (p. 94), s'il est vrai que la littérature ou peut-être tout simplement les livres, objets bien plus mystérieux que les textes étranges ou tout bonnement indéchiffrables qu'ils renferment, ont, aux yeux d'un enfant, une vertu talismanique : «Je n’y vois, pour ma part, que la suite toute naturelle de mon enfance, quand nous mettions avec amabilité un livre entre les mains du petit camarade qui venait nous voir, en lui disant : «Tu ne comprendrais pas nos jeux.» Puis, la politesse ainsi satisfaite, nous retournions à nos îles désertes et nos grammaires inventées» (p. 168).

Peut-être encore l'écriture, très belle et si souvent émouvante, de Notre avant-guerre tient-elle sa qualité littéraire du fait qu'elle se soucie finalement assez peu de ce qui est devenu, de nos jours et dans notre Babylone des lettres, ce que quelques arbitres d'élégance ont appelé la vie littéraire, autant le dire, la littérature ayant déchu de sa solitude pour croupir dans un de ces bassins où les pieds sales se décantent dans les piscines, avant de patauger, à peu près propres espérons-le, dans le bain commun.

Les bien-pensants pousseront de petits cris à la seule évocation de celui qui écrivit, avec Gabriel Marcel, Henri Massis et Charles Maurras, un livre tel que Pour la défense de l'Occident en 1935, où il prenait clairement position pour l'Italie fasciste, tandis que Bernanos et Mauriac dénonçaient sans relâche l'imposture que constituait à leurs yeux la croisade du Duce en Éthiopie. Ces mêmes bien-pensants, pourvu qu'on puisse leur supposer une sensibilité littéraire minimale, ne pourront que reconnaître toutefois la beauté classique de l'écriture de Brasillach qui évoque admirablement celles et ceux qu'il a connus sans jamais nous entretenir de ses petits tracas personnels. Renaud Camus et Gabriel Matzneff, pour ne citer que deux des plus affligeants diaristes de notre époque, devraient ainsi et de toute urgence se plonger dans la lecture (la relecture, espérons-le, à leur grand âge) du livre de Brasillach, où la petite histoire est chevillée à la grande, sans que jamais la première ne phagocyte ridiculement la seconde. Il est vrai, suis-je bête, qu'il n'y a plus vraiment d'histoire, en tout cas française, à l'heure où, sur leur page blanche qui va vite se couvrir de milliards de phrases, Matzneff et Camus font éclater leurs petits boutons remplis de sébum égotiste et éjaculent quelques gouttelettes d'un plaisir devenu pornographique, absolument banal, à force d'avoir été taylorisé.

Robert Brasillach, lui, se tient à une tout autre hauteur que celle de nos solipsistes maniaques et imperturbablement bavards. Il se tient à la hauteur que lui commande l'urgence absolue des temps qu'il a connus et traversés en en ayant miraculeusement décanté le suc, comme Ernst Jünger a pu capter la vérité mystérieuse et si subtile d'une époque tout entière obsédée par la Guerre aux multiples manifestations, toute grondante des orages d'acier dont il sut mieux qu'un autre apprécier la beauté dangereuse : «Ceux qui aimeront vivre tout court, écrit ainsi magnifiquement Brasillach, ne sauront pas ce que fut d'en attendre la permission des dieux de la guerre» (p. 351).

Cette notation réduit à néant les jugements si prompts de celles et ceux qui, de la guerre, des débordements qu'elle provoque, des horreurs inavouables, des erreurs tragiques, des lâchetés incompréhensibles et des accomplissements magnifiques ne savent rien de plus, désormais, que ce qu'ils en ont lu et vu sur des images d'archive, à moins qu'ils n'aient fait leurs classes devant le grand écran des salles obscures, où ils ont tenté, eux aussi après tout, d'aller sauver le soldat Ryan.

Ce qui intéresse Robert Brasillach, c'est quoi qu'il en soit, bien moins la littérature que, nous dit-il, «la figure que forment dans le temps et l'espace les êtres humains» (p. 245), et cette figure est, faut-il le préciser, la seule qui trace un motif réellement continu si nous tenons compte des multiples coupures et recommencements qui façonnent la vie la plus lisse et même plate. De fait, nous ne sommes pas étonnés de constater que c'est aux toutes dernières pages de son livre que Robert Brasillach mentionne l'héritier de Charles Maurras pour lequel l'admiration a toujours été fidèle, Pierre Boutang, décrit comme un «garçon agrégé de philosophie, marié, père de deux bébés, et qui ressemblait à Bonaparte jeune, mais très blond» (p. 351), comme s'il s'agissait, pour Brasillach, de poser des jalons qui «indiqueraient la route, plus tard, à d'autres que nous, et à nous-mêmes, nous en étions sûrs» (p. 352). Bien sûr, il se trompait lourdement sur ce dernier point.

Certaines des plus belles pages qu'il m'a été donné de lire sur la jeunesse perdue (4) se trouvent sans conteste dans le livre de Brasillach et il ne me semble point sot d'affirmer que quelque remarquable secret de la prose française s'est tristement perdu depuis cette époque, pourtant pas si éloignée de la nôtre, et tellement lointaine d'elle qu'une île légendaire nous semblerait une destination moins farfelue, époque où l'écriture parvenait, par le génie de sa légèreté, à rendre évident l'éclat de l'or enfoui : «Je me demande parfois […] [s’]il ne pourrait pas venir un jour un poète qui chanterait cette terre lointaine, un peu énigmatique, cette île de la jeunesse où la jeunesse elle-même ne s’abrite qu’avec méfiance» (p. 110) tandis que, dans une image superbe, Brasillach parvient à unir la plus haute fugacité de l'instant foudroyant avec l'évidence douloureuse que les êtres ne meurent pas tant que le mutisme des choses semble conserver quelque parcelle de leur souvenir si éphémère : «Je regarde notre reflet ancien, parfois, dans la glace d’un épicier-confiseur, rue Gay-Lussac, avant d’arriver au boulevard Saint-Michel. Nous nous y arrêtions toujours quand nous sortions le soir : ce reflet a dû y rester» (p. 65). Nous irons vérifier.

Il est à ce titre impossible de ne pas mentionner les pages qui se mêlent à celles où il n'en finit pas de déambuler dans les rues de Paris (5), où l'auteur évoque sa vie à l'École Normale, toutes frémissantes du sentiment d'une inconcevable liberté et d'une vie haute (6), aussi bien physique qu'intellectuelle, qui semblera une incongruité risible à notre époque si avide de rentabilité, des corps comme des cerveaux. Je me permets de citer longuement tel passage, où l'écriture admirable de Brasillach semble mimer le périlleux mouvement d'une reconquête et, pourquoi ne pas écrire ce mot en le dépouillant de sa dimension kierkegaardienne chrétienne, d'une répétition (7) : «Les plus obtus de nos camarades, comme nous tous, sentaient le prix de ces instants uniques, qu’aient connus sans doute, à la fin de leur vraie jeunesse, tous les étudiants. Nous avions vingt-deux, vingt-trois ans : les mois qui allaient suivre nous éloigneraient dans quelque ville de garnison, puis ce serait la vie qui commencerait, une carrière, un appartement, l’argent à gagner, peut-être le mariage, la maturité à coup sûr. Encore un instant de liberté, dans l’oasis de l’École, au milieu du Paris surchauffé, sous les arbres atteints par l’été brûlant. Encore un instant de bonheur. Nous goûtions ces minutes mortelles, enchantés qu’elles fussent mortelles, ivres de nos proches souvenirs, ivres de l’amitié, de la camaraderie, des découvertes les plus profondes, de la frivolité merveilleuse de notre vie. Un peu de temps encore, et il faudrait abandonner ces trésors, fermer ces pages. Un peu de temps, sous le ciel pur, devant le regard ironique des soixante bustes. Un peu de temps à courir les cinémas de quartier pour revoir les films de sept années, les jardins, les cafés, Paris nocturne sous les lampions du 14 juillet, un peu de temps, pour dire adieu à notre adolescence» (p. 128).

Ce lent et remarquable exercice de remémoration n'a pourtant qu'un seul but, qui n'est pas l'évocation de la vie littéraire française durant l'entre-deux guerres et pas même, non plus, le souvenir de la jeunesse exaltante. Ce qui donne au livre de Brasillach un poids si évident, une réelle présence, c'est à n'en pas douter le destin de l'auteur, qu'il n'est sans doute point besoin ici de rappeler. C'est aussi la lente dissection du phénomène de fascination que le fascisme exerça sur certains esprits, ce dernier pouvant être considéré comme le véritable marionnettiste de bien des personnages dont Brasillach évoque la mémoire : «C’est précisément l’heure où nous arrivions, l’heure d’où l’on peut sans doute dater le commencement de l’avant-guerre» (p. 3).

Et ce commencement est celui de la montée d'une nouvelle lumière, superbement décrite par l'auteur, qui en singularise en quelques lignes la nature votive, éminemment religieuse, du moins para-religieuse, singeant la ferveur des croyants : «On ne sortait pas d’années meurtrières et fuligineuses, éclairées de biais par les torches multipliées des congrès nazis» (p. 161). Ailleurs, Brasillach décrit de nouveau la montée implacable du nazisme par la métaphore de la lumière naissante, comme s'il se souvenait du titre étrange du premier roman de Georges Bernanos paru en 1926, et qu'il prêtât à l'idéologie meurtrière la caractéristique satanique d'une contre-lumière : «On voyait à travers l’Europe commencer déjà en discours une guerre de religion, qui durerait plus de cinq années, et nous en regardions de loin monter les premières flammes. Ainsi était définitivement ruiné, autour de nous, cet univers de papier et de nuages auxquels nos aînés avaient cru. Cela aurait été un autre songe, sans doute, que d’applaudir bruyamment à l’intrusion têtue de la réalité dans les apparences : elle n’avait rien d’aimable, certes, mais elle était la réalité, et voilà tout. Elle surgissait, comme le gros globe allongé du soleil qui jaillit de la mer, brusque et furieux. Et tout était oublié des brumes de l’aube, et devant l’astre naissant, il fallait bien admettre que beaucoup de peuples, beaucoup d’hommes à travers la planète, le reconnaissaient comme lumineux et brûlant, et ne voulaient plus entendre parler de ce qui avait précédé» (p. 133).

Il faut bien l'admettre en effet, surtout si l'on remarque que Robert Brasillach ne cesse d'insister sur la nullité de la vie intellectuelle politique française, et, dit-il, de la «primauté de la bassesse» (p. 188), de la «vulgarisation de l'immoralisme» qui en est le corollaire, source, à ses yeux, de l'éclosion de l’œuf fatidique, alors même qu'échoue la révolution nationale du 6 février 1934 (8) : «Alors la nation retournait à ses plaisirs, aux revues de fin d’année, aux journaux illustrés. On publiait les confessions de vedettes de music-hall, on lançait le mot de sex-appeal. Tout le capital de luxe et de luxure qu’avait amassé pour quelques privilégiés l’après-guerre était dilapidé en publications à grand tirage, et la foule avait sa part des vices et des joies réservées aux riches. Ce temps est le temps de la vulgarisation de l’immoralisme. Aussi comment s’étonner si, détournés d’un régime qui gâchait ainsi le meilleur de la nation, beaucoup voyaient avec une curiosité accrue se poursuivre à l’étranger des expériences souvent menaçantes, mais animées de l’esprit de grandeur ? Sans Violette Nozières, sans Stavisky, sans le sex-appeal, sans les journaux du soir, on n’aurait peut-être pas regardé au-delà des frontières comme on l’a fait durant ces années-là» (p. 162).

Ces années-là ressemblent à un mauvais rêve tout plein de voix furieuses et tétanisantes (9), éructant leur rêve de grandeur et de force dans un «rayonnement d'incendie» (p. 132), comme celles qu'écoutait Armand Robin, quoi qu'on en dise, et quelles que soient les réserves émises par celles et ceux qui les ont vécues, et qui ne les trouvèrent sans doute point si mauvaises : «On discutait de l’érotisme et on faisait un succès à l’Amant de lady Chatterley, de Lawrence. La France avait besoin de songes, la France sursautait parfois devant quelque cauchemar, mais elle se rendormait précipitamment. C’était le temps du sommeil» (p. 101).

Ce temps du sommeil aura produit un monstre, le fascisme, que Robert Brasillach évoque en s'inspirant par exemple d'un ouvrage d'Alain Laubreaux intitulé La terreur rose et surtout, à mon sens, d'une vision toute bernanosienne consistant à dissiper l'enflure, le néant dont Max Picard disséquera l'incarnation labile en la personne d'Adolf Hitler : «il faut y lire ces aventures inouïes : une vieille dame poursuivie en justice pour avoir gardé chez elle une mitrailleuse allemande rapportée par son fils tué à la guerre, un infirmer laissant mourir un malade dans un hôpital parce que sa journée de travail était terminée. Il faut y joindre le mort de ce petit garçon de sept ans, Paul Gignoux, tué par des enfants à Lyon parce qu'il portait des billets pour une vente de charité et qu'il était donc un petit fasciste. L'odieux et le grotesque se mêlent à chaque instant dans cette histoire inimaginable, dont nous avons été les si récents témoins» (p. 180).

Brasillach poursuit sa démonstration en affirmant que «l'esprit fasciste» (p. 184) qui n'est finalement rien d'autre qu'une certaine forme d'exaltation de la jeunesse (cf. p. 349), tout à tour qualifié d'«esprit anticonformiste d'abord, antibourgeois [où] l'irrespect y avait sa part», mais encore «esprit opposé aux préjugés, à ceux de la classe comme à tout autre» et enfin «esprit même de l'amitié, dont nous aurions voulu qu'il s'élevât jusqu'à l'amitié nationale» (p. 283), naît dans «une atmosphère de gabegie, d'excès, de démagogie et de bassesse» (p. 184), la décomposition d'un régime expliquant de fait à ses yeux la fascination, après tout légitime, pour un pouvoir qui n'hésite pas à utiliser le langage si puissant des mythes, des images et des symboles, fussent-ils ceux des nuits de Walpurgis (10) ainsi que, aussi surprenant que cela puisse nous sembler, de la poésie (11) : «On le vit naître. Nous l'avons vu naître. Parfois, nous assistions à ces incroyables défilés de 1936, ces vastes piétinements de foules énormes, entre la place de la République et la place de la Nation. De l'enthousiasme ? Je n'en suis pas sûr. Mais une extraordinaire docilité : c'est vers un but rouge et mystérieux qu'allait le destin français, et les passants levaient le poing, et ils se rassemblaient derrière les bigophonistes libres penseurs, les pêcheurs à la ligne antifasciste, et ils marchaient vers les colonnes de la place du Trône décorées de gigantesques drapeaux. On vendait de petits pantins : le colonel de La Rocque. On promenait, à la mode russe, des images géantes : les libérateurs de la pensée, Descartes, Voltaire, Karl Marx, Henri Barbusse. C'était bouffon et poussiéreux, l'esprit primaire devenu maître de tout» (pp. 184-5).

Et l'auteur de n'avoir jamais de mots assez durs pour condamner la situation de la France du Front populaire, à ses yeux responsable de tous les maux : «Et la France, que faisait-elle ? Elle vivait sous le régime du Front populaire, tantôt à direction socialiste, tantôt à direction radicale, sous la menace perpétuelle du chantage communiste. Mais dans la jeunesse, on pouvait voir aussi, sans forcer les choses, se préciser cet esprit préfasciste qui était peut-être né, malgré tout, aux environs du 6 février 1934. On le retrouvait, cet esprit, dans les ligues tant qu'il y eut des ligues, parfois chez certains membres du P. S. F. malgré les tasses de thé, au Parti Populaire Français de Doriot, et dans la foule des sans-parti» (p. 278).

Ailleurs, Brasillach semble retrouver les mots mêmes de Georges Bernanos pour décrire l'espèce de mauvais rêve que constitue la France de cette époque précédant immédiatement la guerre, singulièrement la période de la première mobilisation, fausse alerte qui pouvait déjà préfigurer, pour qui savait lire les grandes figures que tracent les événements burlesques, la débâcle future de l'armée française : «Dans ces trains qui circulaient la première nuit de la mobilisation à travers les gares aux lumières bleues, vers Laon, vers Nancy, vers Metz, tout était faux : les raisons du départ, les discours des hommes, vingt ans de politique meurtrière, un avenir obscur et détestable, la France saignée et ruinée, détruite par l'adversaire du dehors si elle était battue, par l'adversaire du dedans si elle était péniblement victorieuse. Tout était faux, les idées, les dangers, les causes, les espérances, les craintes» (p. 303).

C'est contre cette enflure que Robert Brasillach décide de toutes ses forces de lutter, par exemple en participant à Je Suis partout dont il présente l'ambiance : «Nous avancions dans une bien excitante atmosphère de calomnies et d'ordures : vendus à Hitler, vendus à Franco, vendus à Mussolini, vendus au grand capital, vendus au deux cents familles et au Mikado, nous devenions pour nos adversaires quelque chose comme l'organe officiel du fascisme international. Mais nous savions que nous étions surtout le journal de notre amitié et de notre amour de la vie» (p. 214).

C'est le thème essentiel encore une fois : la jeunesse (12) perdue et célébrée, l'amitié en bande, que nous retrouverons dans les toutes dernières lignes, superbes, du livre.

Mais avant de conclure, revenons à la montée du fascisme telle que Brasillach l'a vécue bien évidemment en France mais aussi en Espagne, ce pays tant aimé où il se rendra deux fois, la première durant la Guerre civile, l'Espagne, «lieu de toutes les audaces, de toutes les grandeurs, de toutes les espérances» (p. 263) et remémoration fulgurante de la jeunesse (13), en Belgique où il rencontre Léon Degrelle (14) puis en Allemagne où, comme tant d'autres commentateurs, Robert Brasillach est frappé par l'énormité du cérémonial nazi, son caractère volontairement religieux (15), sa démonologie nocturne : «À l'instant précis où il franchissait le stade, mille projecteurs, tout autour de l'enceinte, se sont allumés, braqués verticalement sur le ciel. Ce sont mille piliers bleus qui l'entourent désormais, comme une cage mystérieuse. On les verra briller toute la nuit de la campagne, ils désignent le lieu sacré du mystère national, et les ordonnateurs ont donné à cette stupéfiante féérie le nom de Licht-dom, la cathédrale de lumière» (p. 269). Qui n'a pas reconnu, au milieu de cette cage de lumière, le maître de la voix maléfique, Adolf Hitler ?

C'est ainsi que Brasillach évoque «l'office hitlérien» (p. 267), le maître dont la voix a frappé tant d'esprits, achevant de «brasser cette foule énorme et d'en faire un seul être», alors que c'est lorsque «le stade se vide avec lenteur de ses officiants et de ses spectateurs [que] nous avons commencé de comprendre ce qu'est l'Allemagne nouvelle» (p. 268).

Pourtant, Brasillach semble en fin de compte assez peu sensible aux cérémonies nocturnes organisées par le régime nazi tout comme au mode de vie allemand, qu'il trouvera étrange (16), alors qu'il paraîtra en revanche profondément troublé par le regard du Führer, dans des lignes qui semblent sonder les profondeurs du dictateur comme nulles autres, à l'exception peut-être des pages de Georges Bernanos dans Les Enfants humiliés, de celles de Max Picard dans L'Homme du néant, de celles enfin d'Hermann Broch dans Le Tentateur, où Hitler est évoqué par le biais du vagabond Marius Ratti. Ce regard donc : «Pourtant, il faut regarder ses yeux. Dans ce visage, eux seuls comptent. Ce sont des yeux d'un autre monde, des yeux étranges, d'un bleu profond et noir où l'on distingue à peine la prunelle. Comment deviner ce qui se passe en eux ? Qu'y a-t-il d'autre qu'un rêve prodigieux, un amour sans limites pour le Deutschland, la terre allemande, celle qui est réelle et celle qui est à construire encore ? Qu'avons-nous de commun avec ces yeux ? Et surtout, la première impression, la plus étonnante, subsiste : ces yeux sont graves. Une angoisse presque insurmontable, une anxiété inouïe y demeurent. Nous y devinons en un éclair, les difficultés présentes, la guerre possible, la crise économique, la crise religieuse, tous les soucis du chef responsable. Nous sentons fortement, physiquement, quelle épreuve terrible c'est de conduire une nation, et de conduire l'Allemagne vers son destin dévorant» (p. 275).

Et c'est ce destin dévorant qui aura fait basculer le monde dans la guerre, et la France, si profondément chantée par Brasillach, dans la déchirure purulente de la guerre civile entre Résistance et Collaboration, une déchirure qui constitua si intimement l'auteur que Paul Gadenne en fit un roman somptueux et subtil, déchirure qu'il eut de toute façon le courage de regarder sans tourner de l’œil et qu'il ne prétendit point cacher, ainsi que tant d'autres encore le firent, résistants de la dernière heure, comme s'il s'agissait d'une maladie honteuse, déchirure qui préfigura la mort de Brasillach, fusillé par un peloton d'exécution, et dont l'âme fut peut-être sauvée, à l'ultime seconde, par ces mots qui ferment Notre avant-guerre et qui ressemblent à une prière : «Les formes que nous avons aimées peuvent se dissoudre dans l'air froid, et nous savons bien que certaines d'entre elles ne reparaîtront plus sur la terre mortelle : un mince fantôme amical dans le Paris nocturne, un magicien dans ses décors d'ombres et de lueurs, ce sont nos biens à nous, irréparables. Mais les amitiés et les charmes ne sont point vaincus par les échecs, les anéantissements ne les touchent point. Nous retrouverons leurs suites fraternelles, dans la paix, sur les routes de Chartres ou de l'Espagne, dans les maisons provisoires où nous nous reconnaîtrons un jour» (p. 353).

Notes

(1) Robert Brasillach, Notre avant-guerre (Plon, 1941). Toutes les pages entre parenthèses renvoient à notre édition.

(2) La mention de Paul Gadenne, qui fera de son ancien condisciple de classe préparatoire littéraire un personnage de roman sous les traits d'Hersent, dans La plage de Scheveningen, se trouve en note 1, p. 18.

(3) Georges Bernanos, sur lequel il a écrit ces phrases impitoyables : «La Revue française avait publié quelques pages superbes de Georges Bernanos, réunies plus tard dans La Grande peur des bien-pensants. Nous avons rencontré trois ou quatre fois l’auteur de ce livre torrentiel et chimérique, nous avons parlé avec cet homme à grosse face de lion sous ses cheveux longs. J’ai dîné un jour avec lui chez Robert Vallery-Radot. Il n’était pas encore brouillé avec l’Action française, qu’il abandonna d’une manière insensée, il n’avait pas encore commencé sa longue et bavarde détestation de Maurras qui est devenue sa maladie essentielle. Il nous promettait son amitié durable «que je ne reprends jamais quand je l’ai donnée», disait-il. Un jour de 1931, il m’écrivait d’Hyères : «Je viens d’achever la lecture de L’Action française du jour et je m’empresse de boire à votre santé… Vous êtes un type épatant qui marchez sur vos jambes, un phénomène aujourd’hui assez rare.» C’est la seule lettre que j’aie reçu de Georges Bernanos, qui devait ensuite s’enfoncer dans un univers obscur et fuligineux, où se perdrait cet anarchiste chrétien» (pp. 122-3). Ailleurs (p. 247), il traitera le Grand d'Espagne, avec Jacques Maritain d'ailleurs, de «catholique égaré», de «vieux lion intoxiqué» et même de «fou», ces aimables qualificatifs étant dus à la prise de position pour le moins courageuse, contre son propre camp, de Bernanos durant la Guerre civile espagnole.

(4) «Alors ces garçons et ces filles réunis par le hasard devenaient réellement et uniquement des témoins de leur âge, de ces merveilleuses journées de la jeunesse où il ne se passe rien, et dont on conservera toujours la mémoire indicible. La Cité alors devient pareille à ce qu’elle est au fond, découvre son essence, et je crois bien que son essence est d’être un navire. Dressée sur la mer, aussi insolite, aussi invraisemblable, aussi fausse qu’un navire quand, tous feux allumés, il est seul sur la plaine sans vendanges, au centre même de la nuit. Un navire, avec ses inconnus rapprochés pour une brève traversée, ses querelles, ses amours et ses antipathies, monde en réduction, mais éphémère, et que la saison nouvelle ou l’escale disperseront» (p. 111).

(5) «Et nous nous promenions le long des quais, qui sont peut-être le premier lieu de Paris à m’avoir attiré, et où je ne passais guère de semaine sans suivre le fleuve couleur d’acier, sans feuilleter les livres oubliés, toujours trop coûteux, les images authentiques ou fausses. Je le faisais sans ordre, sans compétence, comme il faut faire toute chose, livré aux découvertes minces du hasard, à ces heures où sur le ciel gris se découpe le fin dessin japonais des arbres nus» (p. 24). Voir encore : «J’ai pu revenir depuis à Vaugirard ou à Montrouge, c’est à cette époque que j’attribue pourtant certaines rues énormes et vides, brouillées de pluie, où j’errais interminablement, puisque la dix-huitième année est l’âge des espoirs, mais aussi des tourments et des fuites» (p. 26). Ce n'est sans doute pas un hasard si Paul Gadenne, dans La plage de Scheveningen, fait marcher longuement son personnage principal, à la recherche d'Hersent, comme Brasillach, qui lui servit donc de modèle, semble être à la recherche de son passé.

(6) «Mais nous discutions avec passion et avec amitié, et avec une sympathie intellectuelle, une sorte d’honnêteté que je n’ai jamais plus rencontrée par la suite» (p. 27).

(7) Répétition point provoquée mais, dirai-ton, offerte par quelque destinal mouvement d'éternel retour : «J’ai toujours cru que les êtres que nous avons connus ne disparaissaient jamais de notre vie, mais qu’ils ont leur cycle, qu’ils reviennent après quelques années, parfois pour disparaître à nouveau» (p. 159).

(8) «Pour nous, nous n’avons pas à renier le 6 février [1934]. Chaque année nous allons porter des violettes place de la Concorde, devant cette fontaine devenue cénotaphe (un cénotaphe de plus en plus vide), en souvenir de vingt-deux morts. Chaque année la foule diminue, parce que les patriotes français sont oublieux par nature. Seuls les révolutionnaires ont compris le sens des mythes et des cérémonies. Mais si le 6 fut un mauvais complot, ce fut une instinctive et magnifique révolte, ce fut une nuit de sacrifice, qui reste dans notre souvenir avec son odeur, son vent froid, ses pâles figures courantes, ses groupes humains au bord des trottoirs, son espérance invincible d’une Révolution nationale, la naissance exacte du nationalisme social de notre pays. Qu’importe, si plus tard, tout a été exploité, par la droite et par la gauche, de ce feu brûlant, de ces morts qui ont été purs. On n’empêchera pas ce qui a été d’avoir été» (pp. 151-2).

(9) «C’est ce que nous nous répétions, en suivant aux postes de T. S. F. les cérémonies initiatiques du nouveau culte, en écoutant les cloches sonner, de minute en minute, pour couper les discours et faire incliner la tête des foules» (p. 132).

(10) «Le culte de la patrie se traduisait en offices diurnes et nocturnes, en nuits de Walpurgis éclairées par les projecteurs et par les torches, en musiques énormes, en chansons de guerre et de paix chantées par des millions d'hommes» (pp. 235-6).

(11) «Il n'est pas d'animateur, j'en suis sûr, sans une profonde poésie. Lorsqu'il parle aux Italiens de la terre natale et d'au-delà des mers, Mussolini est un grand poète, de la lignée de ceux de sa race, il évoque la Rome immortelle, les galères sur le Mare nostrum (sic), et poète aussi, poète allemand, cet Hitler qui invente des nuits de Walpurgis et des fêtes de mai, qui mêle dans ses chansons le romantisme cyclopéen et le romantisme du myosotis, la forêt, le Venusberg, les jeunes filles aux myrtilles fiancées à un lieutenant des sections d'assaut, les camarades tombés à Munich devant la Felderenhalle; et le poète Codreanu des Romains avec sa légion de l'archange Michel. Il n'est pas de politique qui ne comporte sa part d'images, il n'y a pas de politique qui ne soit visible» (p. 244). Brasillach réaffirme cette primauté de la poésie dans l'ambition nationaliste page 246.

(12) «Et nous avancions, au milieu de tout cela, avec cette jeunesse du corps qui n’est plus, avec la fragilité, avec la fraîcheur nous aussi. À considérer ce que nous fûmes, je comprends que le mot le plus banal et le plus vrai sur la jeunesse soit le mot de fièvre. Oui, la fièvre de la jeunesse, nous l’avons connue. La fièvre de l’esprit, à travers les constructions les plus hasardeuses comme les plus solides, les découvertes, les tentations. Et la fièvre de Paris. Et la fièvre du cœur aussi. Et la fièvre de voir et de toucher. Et les trois concupiscences, celle de l’esprit, et celle des sens, et la plus forte de toutes, celle de la vie. Comme nous étions prêts à entendre ceux qui, en ces années, nous conseillaient de ne pas choisir, de ne pas nous limiter, de laisser courir autour de nous-mêmes nos désirs et nos tentations ! Les plus sages espéraient de l’avenir la modération, la naturelle accalmie : mais en attendant, ils laissaient battre le sang à leurs tempes, ils s’avançaient avec un appétit merveilleux vers tout ce qui était permis et tout ce qui était défendu, vers les fruits de tous les paradis terrestres, miraculeusement suspendus à chaque arbre proche de leur main» (p. 50).

(13) Encore de très belles phrases sur cette dernière : «Rien ne gâcha nos dernières journées de la paix. Rien ne nous empêcha d'amasser ainsi de l'Espagne et de nous autres les plus riches images, comme si ce voyage unissait en un seul bloc de soleil et de plaisir tant de choses passées : notre enfance d'abord, nos souvenirs plus vieux que nous-mêmes, nos farces d'étudiants, nos amitiés, nos curiosités pour notre temps, notre vie de bohème, nos premiers voyages, tout cela résumé en quelques jours au long des routes sèches et trouées, en quelques nuits merveilleuses. Beau voyage de bohémiens, à la fin même de notre jeunesse, à la veille de la guerre, beau symbole vivant de tout ce que nous avons aimé...» (p. 345).

(14) Au cours d'un trajet en voiture qui semble fantomatique par la description que Brasillach en donne : «De sa voix un peu assourdie par les grands efforts oratoires, cette voix que j'entends sans voir le visage, parmi le vent de la vitesse, le glissement de la voiture, la pluie contre les vitres, il me parlait de sa famille [...]» (p. 240).

(15) «Il y a réellement, dans la pensée d'Hitler comme dans celle des Allemands, l'idée d'une sorte de transfusion mystique analogue à celle de la bénédiction de l'eau par le prêtre, – si ce n'est, osons le dire, à celle de l'Eucharistie. Qui ne voit pas dans la consécration des drapeaux l'analogue de la consécration du pain, une sorte de sacrement allemand, risque fort de ne rien comprendre à l'hitlérisme» (pp. 276-7).

(16) «C'est l'impression finale que nous emportons : beaux spectacles, belle jeunesse, vie plus facile qu'on ne dit, mais avant tout mythologie surprenante d'une nouvelle religion. Quand on essaie de se remémorer ces journées si pleines, qu'on évoque les cérémonies nocturnes éclairées de biais par la lueur des torches et des projecteurs, les enfants allemands jouant comme des loups autour de leurs souvenirs de guerre civile et de sacrifice, le chef soulevant en larges houles, avec des cris plaintifs, cette foule subjuguée, on se dit, en effet, de ce pays, si voisin de nous, qu'il est d'abord, au sens plein du mot, et prodigieusement, et profondément, un pays étrange» (p. 278, l'auteur souligne).

Imprimer

Imprimer